- •1.Общие сведения

- •1.1. Форма и размеры Земли.

- •1.2. Системы координат

- •1.3. Уклонения отвесных линий

- •1.4. Системы высот

- •2. Геодезические сети, их назначение и методы создания.

- •3. Наземно-космическая съемка местности.

- •3.1. Общие понятия о системах спутниковой навигации.

- •3.3. Приемники gps.

- •3.4. Концепция геодезических gps-измерений.

- •3.5. Общие принципы построения геодезических сетей с использованием gps

2. Геодезические сети, их назначение и методы создания.

Геодезической сетью называют систему закрепленных на местности точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе координат. Геодезические сети могут создаваться как на малых, так и на огромных площадях земной поверхности. По территориальному признаку их можно подразделить на глобальную (общеземную) геодезическую сеть, покрывающую весь земной шар; национальные (государственные) геодезические сети, создаваемые в пределах территории каждой отдельной страны в единой системе координат и высот, принятой в данной стране; сети сгущения, предназначенные для создания съемочного обоснования топографических съемок; местные геодезические сети, т.е. сети на локальных участках, используемые для решения различных задач в местной системе координат.

По геометрической сути различают плановые, высотные и пространственные геодезические сети. В плановой сети в результате обработки измерений вычисляют координаты пунктов на принятой поверхности относимости (на поверхности эллипсоида или на плоскости). В высотной (нивелирной) сети получают высоты пунктов относительно отсчетной поверхности, например, поверхности квазигеоида. В пространственных сетях из обработки измерений определяют взаимное положение пунктов в трехмерном пространстве.

Глобальная геодезическая сеть создается в настоящее время методами космической геодезии с использованием наблюдений ИСЗ, поэтому ее часто называют спутниковой или космической геодезической сетью. Положение пунктов в этой сети вычисляют в геоцентрической системе прямоугольных координат XYZ, начало которой совмещено с центром масс Земли, ось Z – с осью вращения ее, а плоскость ZY – с плоскостью начального меридиана. Глобальную геодезическую сеть используют для решения научных и научно-технических проблем и задач высшей геодезии, геодинамики, астрономии и других наук.

Национальные геодезические сети подразделяются на три вида: государственную геодезическую сеть (плановую), государственную нивелирную сеть (высотную), государственную гравиметрическую сеть.

Государственная геодезическая сеть предусматривает определение с наивысшей точностью взаимного положения геодезических пунктов в плановом отношении на избранной поверхности относимости (на референц-эллипсоиде или плоскости); высоты пунктов сети определяют с гораздо более низкой точностью, особенно в горных районах.

Государственная нивелирная сеть служит для определения с наивысшей точностью высоты каждого пункта относительно поверхности относимости определяется приближенно.

Государственная гравиметрическая сеть предназначена для определения с наивысшей точностью ускорений силы тяжести на пунктах; положение пунктов этой сети в плановом и высотном отношении должно быть определено с требуемой точностью.

Геодезические сети до конца прошлого столетия создавались традиционными методами, к которым относят:

- триангуляцию;

- полигонометрию;

- трилатерацию;

- геометрическое нивелирование.

В настоящее время для создания геодезических сетей широко применяют наземно-космический метод с использованием спутниковых навигационных систем, получивший название «Метод позиционирования» или «Метод GPS-измерений». Наземно-космический метод создания и развития геодезических сетей – это самый современный, универсальный, точный и простой способ производства геодезических работ на любых территориях, особенно в горных районах с низкой плотностью пунктов геодезических сетей.

Более подробно наземно-космический метод рассмотрен в 3 разделе настоящего методического пособия.

Согласно классификации, принятой в СССР в 1961 году, геодезические сети делятся на три группы: государственная геодезическая сеть (ГГС), геодезические сети местного значения (сети сгущения) и съемочные сети, каждая из них в свою очередь имеет плановую и высотную сети (рисунок 2.1).

Государственная геодезическая сеть представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных на всей территории страны и закрепленных на местности специальными центрами, обеспечивающих их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в течение длительного времени.

ГГС предназначена для решения следующих основных задач, имеющих хозяйственное, научное и оборонное значение:

- установление и распространение единой государственной системы геодезических координат на всей территории страны и поддержание ее на уровне современных требований;

- геодезическое обеспечение картографирования территории России и акваторий окружающих ее морей;

- геодезическое обеспечение изучения земельных ресурсов и землепользования, кадастра, строительства, разведки и освоения природных ресурсов;

- обеспечение исходными геодезическими данными средств наземной, морской и аэрокосмической навигации, аэрокосмического мониторинга природной и техногенной сред;

- изучение поверхности и гравитационного поля Земли и их изменений во времени;

- изучение динамических явлений;

- методологическое обеспечение высокоточных технических средств определения местоположения и ориентирования.

Наряду с ГГС созданы государственные нивелирные и гравиметрические сети специального назначения.

Основными методами построения государственной геодезической сети являются триангуляция, полигонометрия, трилатерация и спутниковые методы. Выбор того или иного метода в каждом конкретном случае определяется требуемой точностью построения сети и экономической эффективностью.

М етод

триангуляции.

Сущность метода заключается в следующем.

На командных высотах местности закрепляют

систему геодезических пунктов, образующих

сети треугольников (рисунок 2.2).

етод

триангуляции.

Сущность метода заключается в следующем.

На командных высотах местности закрепляют

систему геодезических пунктов, образующих

сети треугольников (рисунок 2.2).

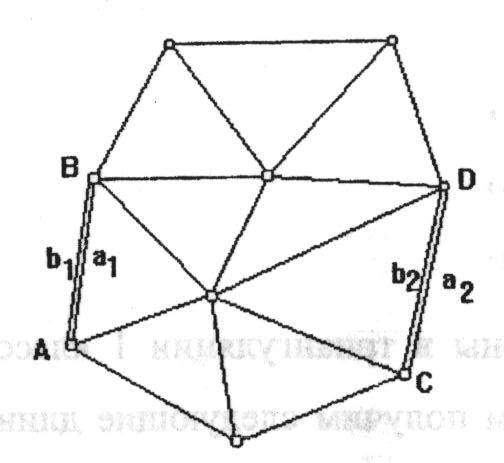

Рисунок 2.2 - Метод триангуляции

В этой сети определяют координаты исходного пункта А, измеряют горизонтальные углы в каждом треугольнике, а также длины b и азимуты а базисных сторон, задающих масштаб и ориентировку сети по азимуту;

Сеть треугольников может быть построена в виде отдельного ряда, системы рядов, а также в виде сплошной сети треугольников. Элементами сети триангуляции могут служить не только треугольники, но и более сложные фигуры: геодезические четырехугольники и центральные системы.

Основными достоинствами метода триангуляции являются большое число избыточных наблюдений в сети, позволяющих непосредственно в поле осуществлять надежный контроль всех измеренных величин и высокая точность определения взаимного положения смежных пунктов в сети, особенно в сплошной.

Метод полигонометрии. Этот метод также известен давно. однако, его применение сдерживалось, до недавнего времени, трудоемкостью линейных измерений, выполняемых ранее с помощью инварных проволок. Применение в современных условиях электронных методов измерения длин сторон дало новый импульс к использованию метода полигонометрии к созданию государственной геодезической сети. Метод полигонометрии в ряде случаев более предпочтителен, чем триангуляция. Например, на территории городов. в заселенной местности и т.п. Это обусловлено тем, что для достижения видимости между пунктами триангуляции следует строить достаточно высокие геодезические знаки, что достаточно дорого (примерно 50-60% всех затрат).

Следует отметить присущие методу полигонометрии недостатки: сети полигонометрии являются гораздо менее жесткими геометрическими построениями чем сети триангуляции, а это значит, что сеть полигонометрии будет гораздо менее точной чем сеть триангуляции; контроль полевых измерений в полигонометрии несравненно хуже чем в триангуляции.

Эти недостатки накладывают ограничения на создание опорных геодезических сетей высшего класса методами полигонометрии.

Метод трилатерации. Данный метод предусматривает создание на местности геодезических сетей либо в виде цепочки треугольников, геодезических четырехугольников и центральных систем, либо в виде сплошных сетей, в которых измеряются не углы, а длины сторон. В нашей стране метод трилатерации при создании сетей 1-2 классов не применяется. Это объясняется следующими причинами:

контроль измерения расстояния и построения сетей трилатерации слишком слаб, а иногда и вовсе отсутствует, что совершенно недопустимо. Например, в треугольнике при измерении всех углов возникает два избыточных наблюдения, а при измерении сторон треугольника нет ни одного избыточного наблюдения.

в технико-экономическом отношении метод трилатерации также уступает методу триангуляции;

при соизмеримой точности угловых и линейных измерений точность передачи азимутов в рядах и сетях трилатерации существенно ниже, чем в сетях триангуляции.

Линейно-угловые

геодезические сети.

Под линейно-угловой сетью понимают

такую разновидность триангуляции или

трилатерации, в которой одновременно

измеряют как углы, так и стороны

треугольников. В этой сети через

определенное число треугольников должны

определяться азимуты Лапласа необходимые

для ее ориентирования. Линейно-угловые

сети строятся только в тех случаях,

когда требуется создать сеть с максимально

высокой точностью, т.к. затраты труда,

средств и времени на ее создание гораздо

большие, чем при построении аналогичной

сети триангуляции или трилатерации.

Для того чтобы получить наибольший

эффект от угловых и линейных измерений

необходимо, чтобы средняя квадратическая

ошибка измерения направлений, выраженная

в радианной мере

![]() ,

была равна относительной средней

квадратической ошибке измерения длин

сторон

,

была равна относительной средней

квадратической ошибке измерения длин

сторон

![]() ,

т.е. чтобы при измерениях соблюдалось

равенство

,

т.е. чтобы при измерениях соблюдалось

равенство

![]() .

.

При невыполнении этого равенства линейно-угловая сеть по сравнению с аналогичной сетью триангуляции или трилатерации не дает ощутимого выигрыша в точности.

Комбинированные геодезические сети. При выполнении геодезических работ встречаются случаи, когда значительные по площади участки того или иного района характеризуются резко различными формами рельефа, либо резко различным растительным покровов и т.д. В таких случаях создают комбинированную сеть где на одном участке используют метод триангуляции, на другом – метод полигонометрии, на третьем – метод трилатерации и т.д. Схемы и методы построения комбинированных геодезических сетей могут быть разными и должны выбираться с учетом конкретных условий.

Современные требования решения задач в области геодезии, геофизики, геодинамики и космонавтики обусловили необходимость создания геодезической сети на качественно новом, более высоком уровне точности.

С 1999 года Федеральная служба геодезии и картографии приступила к планомерному развитию ГГС качественно нового уровня на основе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR. Новая ГГС, создаваемая в соответствии с «Основными положениями о ГГС РФ» [ ], включает в себя геодезические построения различных классов точности:

- астрономо-геодезические пункты космической геодезической сети (АГП КГС);

- доплеровскую геодезическую сеть (ДГС);

- астрономо-геодезическую сеть (АГС) 1 и 2 классов;

- геодезические сети сгущения (ГСС) 3 и 4 классов.

Характеристика сетей КГС, ДГС, АГС приведены ранее в разделе «Основные этапы построения единой системы координат на территории России» настоящего методического пособия.

Геодезические сети сгущения включают в себя около 300 тысяч пунктов, они созданы методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации в соответствии с «Основными положениями о построении ГГС СССР» 1961 года.

Плотность пунктов ГГС 1, 2, 3 и 4 классов определены по два ориентирных пункта с подземными центрами. Нормальные высоты верхних марок подземных центров определены по результатам геометрического или тригонометрического нивелирования.

Существующая плотность ГГС при условии применения современных спутниковых и аэросъемочных технологий обеспечивает решение задач картографирования и обновления карт всего масштабного ряда до 1:500 для городов и 1:2000 для остальной территории.

ГГС, создаваемая в соответствии с «Основными положениями о ГГС РФ», формируется по принципу перехода от общего к частному и включает в себя геодезические построения различных классов точности:

- фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС);

- высокоточную геодезическую сеть (ВГС);

- спутниковую геодезическую сеть 1 класса (СГС-1);

- АГС и геодезические сети сгущения.

По мере развития ФАГС,ВГС и СГС-1 выполняется уравнивание ГГС и уточняются параметры взаимного ориентирования геоцентрической системы координат и системы геодезических координат СК-95.

Высшим звеном всей структуры координатного обеспечения страны является ФАГС. Она является исходной геодезической основой для распространения с высокой точностью на территории России общеземной геоцентрической системы координат.

Положение пунктов ФАГС определяется методами технической геодезии с СКО не более 10-15 см. СКО взаимного положения пунктов ФАГС должна быть не более 2 см в плане и 3 см по высоте. Расстояние между пунктами ФАГС может достигать 1000 км.

На всех пунктах ФАГС определяются значения нормальной высоты геометрическим нивелированием не ниже II класса точности и абсолютные значения силы тяжести с СКО 5-7мк/Гал.

ВГС наряду с ФАГС является основой для спутниковых геодезических сетей и представляет собой опирающуюся на пункты ФАГС однородную по точности систему пунктов, удаленных один от другого на 150-300 км, в малообжитых районах 300-500 км.

Основные функции ВГС состоят в распространении на всю территорию страны общеземной системы координат. Координаты пунктов ВГС определяются относительно пунктов ФАГС с СКО, равными 1-2 см в плане и 3 см по высоте. Каждый пункт ВГС должен быть связан измерениями со смежными пунктами ВГС и не менее чем тремя пунктами ФАГС.

Для связи существующей сети с вновь создаваемыми геодезическими построениями определяется взаимное положение пунктов ФАГС ИВГС с ближайшими пунктами АГС с СКО не превышающей 2 см по каждой для связи с существующей высокоточной сетью пункты ВГС совмещают с реперами нивелирной сети I, II классов.

СГС-1 представляет собой пространственное геодезическое построение, состоящее из системы легко доступных пунктов с плотностью, обеспечивающей использование спутниковых технологий потребителями, которые в настоящее время находят широкое применение в геодезии, геофизике, геодинамике и т.п.

Исходной основой для построения СГС-1 являются ближайшие пункты ФАГС и ВГС, расстояния между пунктами СГС-1 не должны превышать 30-35 км. Точность определения положения любых пунктов ВГС не должны быть ниже:

- 2 см в плане и 3 см по геодезической высоте для регионов с сейсмической активностью 7 и более баллов;

- 3 см в плане и 5 см по геодезической высоте для остальных регионов.

Нормальные высоты должны быть определены на всех пунктах СГС-1 либо из геометрического нивелирования с точностью, предъявляемой к нивелирным сетям II, III классов, либо из спутникового нивелирования как разности геодезических высот, определяемых относительными методами космической геодезии, и высот квазигеоида (аномалии высот).

Для связи СГС-1 с АГС и нивелирной сетью часть пунктов СГС-1 должна быть совмещена с существующими пунктами АГС и реперами нивелирной сети не ниже III класса.

Государственная нивелирная сеть РФ предназначена для распространения единой системы высот на территорию всей страны, она является высотной основой всех топографических съемок и инженерно-геодезических работ, выполняемых для удовлетворения потребностей экономики, науки и обороны страны. Государственная нивелирная сеть разделяется на нивелирные сети I, II, III и IV классов.

Государственные нивелирные сети I и II классов – главная высотная основа России, посредством которой устанавливается единая система высот на всей территории страны. Нивелирные сети I и II классов создаются по специально разработанным схемам, которые устанавливает Федеральная служба геодезии и картографии РФ и изложенными в Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов [ ].

Характеристики нивелирной сети России приведены в таблице 2.1.

Класс нивелирования |

Параметры нивелирных полигонов, км |

СКО |

Допустимые невязки в полигонах и полилиниях |

|||||

Обжитые районы России |

Малообжитые районы России |

Локальные и площадные геодинамические полигоны |

Застроенные территории |

Незастроенные территории |

Случайная

|

Систематическая

|

||

I |

1200 |

2000 |

40 |

* |

* |

0,8 |

0,08 |

3 мм

|

II |

400 |

1000 |

20 |

50 |

80 |

2 |

0,2 |

5 мм |

III** |

60-150 |

100-300 |

- |

25 |

40 |

5 |

- |

10 мм |

IV** |

20-60 |

25-80 |

- |

8 |

12 |

10 |

- |

20 мм |

* Периметры нивелирных полигонов устанавливают в зависимости от очертаний городских территорий.

** Параметры полигонов III и IV классов зависят от назначения нивелирных работ.

*** L – периметр полигона или длина линий, км.

Линии нивелирования I и II классов прокладывают преимущественно вдоль шоссейных или железных дорог, а при их отсутствии – по берегам рек, тропам, т.е. по трассам с наиболее благоприятными для данного района грунтовыми условиями и с наименее сложным рельефом.

Нивелирная сеть II класса создается внутри полигонов I класса, как отдельными линиями, так и в виде системы линий с узловыми пунктами, образуя полигоны.

Нивелирные сети III и IV классов прокладывают внутри полигонов высшего класса также как отдельными линиями, так и в виде системы линий, при этом сети и линии должны опираться не менее чем на два репера высшего класса.

При создании высотного обоснования крупномасштабных топографических съемок нивелирные сети III и IV классов прокладывают с ростом обеспечения требуемой точности съемочного обоснования.

Нивелирные сети в городах, населенных пунктах и на промышленных площадках выполняют в соответствии с требованиями к методике нивелирования, что и при создании государственного нивелирования. Отличие состоит в длинах ходов и в частоте закрепления нивелирных линий реперами.

Более подробно методика выполнения работ при нивелировании I, II, III и IV классов используемые инструменты, требования к точности нивелирных сетей, к точности производства работ изложены в Инструкции по нивелированию I, II, III, IV классов [ ].

При производстве топографических съемок в крупных масштабах от 1:5000 до 1:500 густота пунктов государственной геодезической сети бывает недостаточной. Согласно «Классификации геодезических сетей СССР» (рисунок 2.1) в этих случаях создают методики триангуляции и полигонометрии, по точности измерения углов и расстояний они делятся на 1 и 2 разряды. Характеристика этих сетей приведена в таблице 2.1. Плотность пунктов сетей сгущения должна быть доведена до 1 пункта на 1 кв.км на незастроенной территории и до 4 пунктов на 1 кв.км на территории населенных пунктов и на промплощадках.

Высоты пунктов сетей сгущения определяют из нивелирования IV класса, техническим нивелированием и тригонометрическим нивелированием.

Для проведения топографических съемок Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 [ ] установлена следующая густота пунктов ГГС:

- для съемок в масштабах 1:25000 и 1:10000 – один пункт ГГС любого класса на 50-60 кв.км и одни репер (марка) нивелирования любого класса на 40-60 кв.км.;

- для съемок в масштабе 1:5000 – в среднем один пункт ГГС на 20-30 кв.км и одни репер (марка) нивелирования любого класса на одну съемочную трапецию;

- для съемок в масштабе 1:2000 и крупнее – один пункт ГГС на 5-15 кв.км и одни репер (марка) нивелирования любого класса на 1-4 трапеции (в зависимости от заданной точности и съемки рельефа).

Одной из разновидностей сетей местного значения являются инженерно-геодезические съемочные сети, они создаются для обеспечения всех видов инженерно-геодезических работ. Эти сети служат основой:

- для производства топографических съемок при изысканиях;

- выполнение различных работ при строительстве зданий и сооружений;

- для наблюдений за осадками и деформациями оснований сооружений и самих сооружений;

- при проектировании и строительстве автомобильных и железных дорог;

- при строительстве мостовых переходов и различного вида тоннелей;

- при строительстве аэропортов и т.д.

Такое широкое использование опорных геодезических сетей определяет различные схемы, методы и точность их построений.

Инженерно-геодезические плановые и высотные опорные сети представляют собой систему геометрических фигур, вершины которых закреплены на местности специальными знаками, координаты которых определены в единой системе координат.

Инженерно-геодезические сети обладают следующими особенностями:

- часто создаются в условной (местной) системе координат с привязкой к ГГС;

- форма сети определяется обслуживаемой территорией или формой объектов, группой объектов;

- имеют ограниченные размеры, часто с незначительным числом фигур или полигонов;

- длины сторон, как правило, короткие;

- условия наблюдений зачастую неблагоприятные;

- к пунктам сети предъявляют повышенные требования по стабильности положения в сложных условиях их эксплуатации.

Некоторые специфические особенности имеют инженерно-геодезические сети, связанные с их целевым назначением. Такие особенности свойственны сетям, создаваемым при гидротехническом строительстве (многоярусные сети), при строительстве тоннелей (повышенная точность сети только по одному направлению) и т.д.

Выбор вида сети зависит от многих причин: типа объекта, его формы и занимаемой площади, назначения сети, физико-географических условий, требуемой точности, наличия измерительных средств у исполнителя. Например, триангуляцию применяют в качестве инженерной геодезической сети на значительных по площади или протяженности объектах в открытой пересеченной местности; полигонометрию – на закрытой местности или застроенной территории; линейно-угловые сети – при необходимости создания сетей повышенной точности; трилатерацию – на небольших объектах; строительные сетки – на промышленных площадках.

В зависимости от площади, занимаемой будущим объектом, и технологии строительства инженерно-геодезические сети могут строиться в несколько последовательных стадий (ступеней). Наличие в геодезических службах новейших измерительных средств (электронные тахеометры, GPS-аппаратура) привело к тому, что линейно-угловые сети, полигонометрия и методы автономного определения местоположения точек на земной поверхности занимают значительное место в практике построения инженерно-геодезических сетей.

Высотные сети создают, как правило, методом геометрического нивелирования в виде одиночных ходов или систем ходов, проложенных между исходными реперами. Использование электронных тахеометров позволяет заменить в отдельных случаях метод геометрического нивелирования тригонометрическим нивелированием.

При проектировании инженерно-геодезических сетей, исходя из назначения работ, вида и площади объекта, необходимо решить следующие основные задачи:

- выяснить исходные требования к точности построения сети;

- определить число ступеней развития сети;

- выбрать для каждой ступени вид построения сети;

- назначить общие требования к точности построения сети на каждой ступени;

- найти требуемую точность отдельных видов измерений на каждой ступени построения сети.

Основу любого геодезического проектирования составляют требования к точности выполнения работ. Применительно к построению опорных инженерно-геодезических сетей задача состоит в назначении или расчете погрешности функции того или иного элемента сети, которую определяют из решения известного точностного уравнения

![]() ,

,

где

![]() - погрешность функции наиболее слабо

определяемого или требуемого элемента

в уравненной сети;

- погрешность функции наиболее слабо

определяемого или требуемого элемента

в уравненной сети;

![]() - погрешность единицы веса;

- погрешность единицы веса;

![]() - обратный вес оцениваемого элемента.

- обратный вес оцениваемого элемента.

Поскольку опорные сети могут развиваться в несколько этапов, то существует понятие исходной и поэтапной точности.

Под исходной точностью понимают точность определения положения съемочной точки, выноса осей здания в натуру, осадок реперов и т.п.

Поэтапная точность является функцией от исходной, ее долей, приходящейся на каждый этап построения.

При одностадийном построении сети исходная и поэтапная точности совпадают.

В практике инженерно-геодезических работ существуют различные пути решения по определению исходной и поэтапной точности. Исходная точность может быть задана в техническом задании, нормативных документах или получена расчетным путем.

Так, например, при расчете точности планового обоснования для съемочных работ в качестве исходной принимают среднюю квадратическую погрешность планового положения съемочной точки. Рассчитывают ее по формуле

![]() ,

(2.1)

,

(2.1)

где

![]() - знаменатель масштаба съемки.

- знаменатель масштаба съемки.

При расчете точности высотного обоснования для съемочных работ в качестве исходной может быть принята погрешность в определении отметки точки по горизонталям. Ее определяют по формуле

![]() ,

,

где

![]() - высота сечения рельефа.

- высота сечения рельефа.

Для определения

поэтапной точности наиболее распространенным

является следующий путь. Пусть опорная

сеть проектируется в n ступеней. Общая

погрешность будет складываться из

суммарных случайных погрешностей

![]() ,

,

![]() ,…,

,…,

![]() построения для каждой ступени. Если

погрешности слабо зависимы, то можно

написать

построения для каждой ступени. Если

погрешности слабо зависимы, то можно

написать

![]() .

.

Исходя из практической необходимости для решения этого уравнения ставится условие, чтобы для каждой последующей ступени построения сети погрешности предыдущей можно было считать пренебрежимо малыми. Это возможно. если погрешности предыдущей ступени будут в К раз меньше погрешностей предыдущей, т.е.

![]() ;

;

![]()

и т.д.

Коэффициент К называют коэффициентом обеспечения точности, показывающим, во сколько раз погрешность исходных данных должна быть меньше погрешности измерений, чтобы первой можно было пренебречь. Для массовых геодезических работ, в том числе и для опорных сетей, К принимают равным двум и одинаковым для всех ступеней построения обоснования.

В качестве примера рассмотрим схему построения обоснования для съемки масштаба 1:500, состоящую из трех ступеней. Для этого случая

![]() .

(2.2)

.

(2.2)

Исходную погрешность найдем по формуле (2.1):

![]() .

.

Выразив погрешности

,

![]() через ошибку

будем иметь

через ошибку

будем иметь

![]() ;

;

![]() .

.

Подставляя последние выражения в формулу (2.2) принимая К=2, получим

![]() ,

,

откуда

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Полученные величины представляют собой погрешности пунктов в самом слабом месте схемы построения сети для каждой ступени по отношению к пунктам, на которые эта ступень опирается. Например, можно считать, что - это погрешность в середине теодолитного хода, опирающегося на пункты ходов полигонометрии соответствующего разряда; - погрешность в середине полигонометрического хода, опирающиеся на пункты триангуляции соответствующего класса, а - погрешность в слабом месте сети триангуляции по отношению к ее исходному пункту или взаимного положения двух смежных пунктов триангуляции.

Следует отметить, что совместное переуравнивание всей опорной сети в целом, которое производят после ее полного завершения, позволяет получить более однородную по точности сеть. Это обстоятельство является важным при последующих работах.

Так, например, для вытянутого хода светодальномерной полигонометрии средняя квадратическая погрешность М в положении конечной точки хода определяется формулой

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() - погрешности соответственно линейных

и угловых измерений;

- погрешности соответственно линейных

и угловых измерений;

![]() -

число сторон в ходе;

-

число сторон в ходе;

![]() - плотность сети;

- плотность сети;

![]() - длина хода.

- длина хода.

Если из общих расчетов для данной ступени получена погрешность (например, ) пункта в середине (слабом месте) уровненного полигонометрического хода, то погрешность в конце хода будет вдвое больше. Далее, принимая принцип равных влияний угловых и линейных измерений для конкретных схемы хода можно найти и .

Аналогичные расчеты могут быть выполнены для любого вида построения инженерно-геодезических сетей.

Принципы проектирования и расчета высотных сетей те же, что и для плановых. Однако следует иметь в виду, что если в качестве единицы веса принимается погрешность на 1 км нивелирного хода, то обратный вес в секциях следует принимать длине секции; если - погрешность определения превышения на станции, то обратный вес в секциях равен числу станций.

Исходная точность в зависимости от назначения высотной сети может определяться требованиями к точности рисовки рельефа на топографических планах, определения осадок, к высотной разбивке и т.п.

Основными методами создания инженерно-геодезических опорных сетей являются:

- метод триангуляции;

- метод трилатерации;

- линейно-угловые сети;

- полигонометрические сети;

- геодезическая строительная сетка;

- ходы геометрического и тригонометрического нивелирования.

Появление принципиально новых технических средств – спутниковых геодезических определений местоположения точки на земной поверхности (GPS-определения) потребовало существенного пересмотра традиционных подходов к проблеме создания инженерно-геодезических опорных сетей.

В настоящее время разработано «Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS» [ ], где приведена структурная схема спутниковых измерений, включающая

- создание одного или нескольких исходных пунктов (ИП);

- спутниковые измерения на пунктах каркасной сети (КС);

- спутниковые измерения на пунктах спутниковой городской сети 1 класса (СГГС-1), в том числе на существующих пунктах ранее созданной городской геодезической сети для связи с традиционной сетью;

- обработка результатов измерений совместно с ранее выполненными плановыми и высотными сетями.

Плотность пунктов создаваемой (реконструируемой) городской геодезической сети должна удовлетворять следующим требованиям:

- один или несколько исходных пунктов создаются в городах площадью не менее 100 кв.км с населением не менее 500 тысяч человек и при наличии перспективы преобразования их в пункты ФАГС или ВГС;

- для населенных пунктов площадью до 20 кв.км допускается объединение исходных пунктов и пунктов каркасной сети, наблюдения выполняются по программе пунктов каркасной сети; плотность пунктов КС составляет один пункт на 40-100 кв.км городской геодезической сети;

- плотность СГГС-1 составляет один пункт на 5-40 кв.км городской геодезической сети;

- плотность СГГС-2 должна удовлетворять текущие потребности городского геодезического обоснования.

Общая плотность закрепленного городского геодезического обоснования должна соответствовать:

- плотнозастроенная территория – 16 пунктов на 1 кв.км;

- слабозастроенная территория – не менее 4 пунктов на 1 кв.км;

- незастроенная территория – не менее 1 пункта на 1 кв.км.

Исходный пункт (ИП) представляет собой пункт, созданный по требованиям, предъявляемым к пунктам ФАГС и ВГС. Пункты каркасной сети должны быть максимально совмещены с исходными пунктами ранее созданной городской сети и ближайшими пунктами ГГС. Пункты спутниковой городской геодезической сети 1 класса (СГГС-1) должны быть совмещены с пунктами городской триангуляции 1, 2 и 3 классов, а также с основными узловыми пунктами городской полигонометрии и пунктами высокоточных сетей специального назначения. Пункты спутниковой городской геодезической сети 2 класса (СГГС-2) должны быть максимально совмещены с сохранившимися пунктами городской полигонометрии и пунктами высокоточных сетей специального назначения и пунктами съемочной сети.

Принцип построения СГГС состоит в следующем. Один или несколько исходных пунктов (ИП), которые устанавливают связь с общеземной геоцентрической системой координат должны быть определены относительно не менее трех близлежащих пунктов ФАГС, ВГС либо международных постоянно действующих пунктов. Определение координат исходных пунктов выполняется в режиме «Статика» по программе аналогичной программе работ на пунктах ФАГС и ВГС.

В спутниковой геодезической сети необходимо выделить каркас не менее чем из 3 пунктов для создания высокоточного геодезического обоснования городской сети и для связи с ГГС.

Пункты каркасной сети должны быть максимально совмещены с исходными пунктами ранее созданной городской сети и ближайшими пунктами ГГС; на пунктах КС должны быть выполнены спутниковые измерения в статическом режиме, используя сетевой метод, обеспечивающие их взаимное положение с повышенной точностью.

При построении спутниковой городской геодезической сети (СГГС) необходимо использовать максимальное количество одновременно работающих спутниковых приемников, что позволит за счет избыточных измерений повысить точность и надежность результатов наблюдений, режим работы «Статика»; метод сетевой и совмещенный.

Если городская геодезическая сеть создается в местной системе координат (МСК), то она должна обрабатываться как условно свободная от исходных пунктов каркасной сети, координаты которых должны быть перевычислены в МСК. Ориентировка сети должна быть максимально приближена к городской.

Более подробно ознакомиться с методикой создания и реконструкции городских геодезических сетей можно используя «Руководство по созданию и реконструкции городских сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS» [ ].

Для производства топографических съемок в разных масштабах приведенная густота пунктов ГГС недостаточна, для ее сгущения создают съемочную сеть. Густота пунктов съемочной сети зависит от характера местности, масштаба и способа топографической съемки, высоты сечения рельефа и ряда других факторов; ориентировочно можно сказать, что на съемочную трапецию любого масштаба должно приходиться в среднем от 20 до 40 пунктов съемочной сети.

Съемочные сети разбивают от пунктов государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения, их создают проложением теодолитных, теодолитно-нивелирных и тахеометрических ходов.

Из вышеизложенного материала, содержащего сведения о геодезических сетях можно установить принцип, положенный в основу организации съемочных работ и получивший название «от общего к частному». Именно для производства топографической съемки местности прежде всего создают государственную геодезическую сеть (плановую и высотную). На базе сравнительно редкой по числу пунктов ГГС, являющейся как бы основным каркасом, развивают съемочную сеть с густотой пунктов, необходимой для проведения топографической съемки местности, и точностью, зависящей от масштаба съемки, высоты сечения рельефа и других факторов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Дайте определение геодезической сети.

Как делятся геодезические сети по территориальному признаку?

Как делятся геодезические сети по геометрической сути?

Классификация геодезических сетей, принятая в 1961 году.

Дайте определение государственной геодезической сети и ее предназначение.

Методы создания ГГС и их сущность.

Геодезические построения, вошедшие в ГГС РФ, развиваемые на основе спутниковых навигационных систем (СНС), их основные характеристики.

Как делится по точности современная ГГС?

Государственная нивелирная сеть, ее предназначение, схема построения и точность.

Сети местного значения, методы их создания, точность.

Инженерно-геодезические опорные сети как разновидность сетей местного значения, цели создания.

Особенности инженерно-геодезических опорных сетей.

Какими факторами определяется выбор схемы инженерно-геодезической сети?

Какие задачи решают при проектировании инженерно-геодезических сетей?

В чем заключается многоступенчатость развития инженерно-геодезических сетей?

В чем заключается методика оценки инженерно-геодезических сетей?

Что понимают под исходной и поэтапной точностями инженерно-геодезических сетей?

Как можно оценить исходную точность планового и высотного обоснования съемочных работ при выполнении топографических съемок?

Что за величина «коэффициент обеспечения точности»; чему он равен при выполнении геодезических работ?

Методика расчета необходимой точности измерений на каждой ступени развития.

Съемочная сеть, цели ее создания, густота пунктов.

Способы создания пунктов съемочной сети.

В чем состоит структурная схема спутниковых измерений при создании (реконструкции) городских геодезических сетей?

Какова плотность пунктов СГГС?

Основной принцип построения СГГС.