- •Распознавание образов. Общие положения.

- •Объекты в распознавании образов

- •Классификация объектов. Понятие расстояния между объектами.

- •Две группы методов распознавания и их особенности.

- •Разделяющая функция. Решающее правило. Пример разделения на два класса.

- •Линейные разделяющие функции для n классов. 1-ый случай разделения

- •Линейные разделяющие функции для n классов. 2-ой случай разделения

- •Обучение в решении задачи классификации

- •Обучение с учителем и без учителя

- •11. Алгоритм класс-ции на базе контролируемого обучения (к-средних)

- •12. Алгоритм классификации на базе самообучения (Максимин)

- •13. Расстояние между классами (частный случай)

- •14. Расстояние между списками

- •15. Метод динамического программирования

- •16. Классификация объектов вероятностным подходом. Закон Бейеса.

- •17. Решающее правило при вероятностном подходе.

- •18. Разделение объектов на два класса при вероятностном подходе

- •19. Устройство автоматической классификации «Персептрон»

- •20. Критерий коррекции весовых коэф-в для классификации объектов

- •21. Алгоритм классификации объектов на n классов (Персептрон)

- •22. Метод потенциалов

- •23. Иерархическое группирование

- •24. Определение иерархии

- •25. Пример метода иерархической классификации

- •26. Постановка задачи синтаксического распознавания образов. Структурная схема системы распознавания. (V)

- •27. Понятия языка, строки, грамматики. Описание грамматики и ее компонентов.

- •28. Связь между автоматами и грамматиками при синтаксическом распознавании. (V)

- •29. Постановка задачи синтаксического распознавания образов. Грамматический разбор сверху вниз (привести пример) (V)

- •30. Постановка задачи синтаксического распознавания образов. Грамматический разбор снизу вверх (привести пример). (V)

- •31. Применение методов синтаксического распознавания для двумерных объектов. Использование языка описания изображений pdl (привести пример). (V)

- •32. Стохастические грамматики и языки (привести пример).

- •33. Алгоритм вывода цепочечных грамматик. (V)

- •3 Части построения Алгоритма:

- •34. Алгоритм вывода двумерных грамматик.(V)

- •35. Общие понятия систем распознавания

- •36. Проблематика задач создания систем распознавания

- •37. Формулировка задач создания систем распознавания и методы их решения. Задачи 1,2

- •38. Формулировка задач создания ср и их решение. Задачи 3,4

- •39. Формулировка задач создания ср и их решение. Задачи 5,6

- •40. Принципы классификации ср (1, 2)

- •Однородность информации для описания распознаваемых объектов и явлений

- •Способ получения апостериорной информации

- •41. Принципы классификации ср (3, 4)

- •Количество первоначальной априорной информации

- •Характер информации признаках распознавания

- •42. Обучающиеся и самообучающиеся ср (структурные схемы)

- •43. Биологические основы функционирования нейрона

- •44. Принципы построения и действия искусственной нейронной сети

- •45. Инс в виде многослойного персептрона

- •46. Решение задач с помощью нс на базе многослойного персептрона

Обучение в решении задачи классификации

Одна из главных задач распознавания – классификация. Критерии такого разделения далеко не всегда могут быть точно и непосредственно формализованы. Это связано с неполнотой имеющейся информации.

Рассмотрим пространство признаков, которые выбраны адекватно поставленной задаче. Первый этап решения состоит в том, чтобы отобразить в этом пространстве “облако” точек (или одну точку), связанных с одним и тем же классом, а затем определить один или несколько прототипов, представляющих будущие классы. Эти представители классов не обязательно должны совпадать с какими-то конкретными реализациями, по которым получены результаты экспериментальных измерений или наблюдений. Скорее наоборот, имея некоторые начальные сведения о прототипах, можно управлять процессом измерений или другим методом получения исходных данных. Обычно прототипы называют именами представляемых ими классов. На последующих этапах они используются для распознавания неизвестного образа, исходные данные о котором получены так же, как и данные об уже известных образах.

Основу такого способа классификации составляет процесс обучения, в задачу которого входит постепенное усовершенствование алгоритма разделения предъявляемых объектов на классы. Этот процесс стремятся автоматизировать, для чего отбирают часть предъявляемых объектов и используют их в процессе обучения для “тренировки” системы. Массив исходных данных в обучаемой системе состоит из двух частей: обучающей выборки и тестовой выборки, используемой в процессе испытаний.

При распознавании образов используется два подхода:

Распознавание в условиях контролируемого обучения (обучение с учителем)

Распознавание при самообучении (без учителя)

Если совокупность классов известна заранее, то обучение называют контролируемым (обучение “с учителем”). Роль разработчика заключается в выработке наилучших критериев классификации, учитывающих различия между признаками, характерными для отдельных классов. Главной задачей становится в этом случае поиск оптимальных методов разделения. Если классы, составляющие обучающую выборку, не известны заранее до начала процедуры классификации, то обучение называют неконтролируемым или “без учителя”.

Обучение с учителем и без учителя

Обучение с учителем. Главная особенность этого метода классификации заключается в обязательном наличии априорных сведений о принадлежности к определенному классу каждого вектора образца, входящего в обучающую выборку. Роль обучающего состоит в том, чтобы создать такую систему, которая позволила бы каждый образ, источник которого неизвестен (тестовый образец), отнести к одному из уже известных классов. Задача заключается в уточнении и оптимизации процедуры принятия решений. В основу процедуры положено понятие расстояния от рассматриваемого образца до границы, отделяющей пространство, характеризуемое определенными признаками.

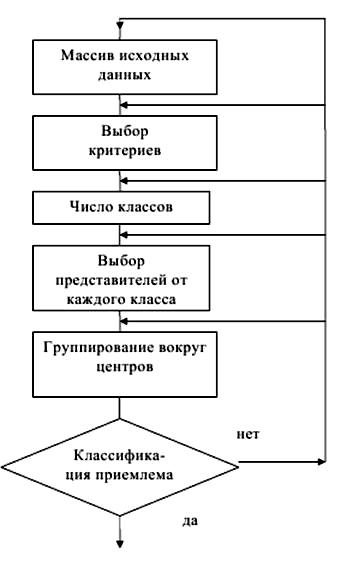

Обучение без учителя. Автоматическое устройство самостоятельно устанавливает классы, на которые делится исходное множество, и одновременно определяет признаки классов. Для разделения данных были определены критерии. При таком разделении неизвестны ни классы, ни их количество, ни их признаки. Поэтому процесс организуется так, чтобы среди всех возможных вариантов найти такой, когда классы характеризуются максимальной компактностью и сепарабельностью.

Цель работы системы распознавания – принятие корректных управленческих решений.

Общая схема процесса обучения