- •1.Аналитические выражения для вах р-n-переходов

- •2.Входное сопротивление, коэффициент усиления по току, коэффициент усиления по напряжению, коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора на низкой частоте в схеме с общей базой

- •3.Лавинный пробой электронно-дырочного перехода. Тепловой пробой.

- •Полевые транзисторы

- •7.Эффект оттеснения тока эмиттера на край эмиттера.

- •8.Параметры моп - транзистора. (Статические параметры; Дифференциальные параметры; Электрофизические параметры (подвижность и механизмы рассеяния носителей в канале).

- •9. Статические вах биполярного транзистора.

- •10 Резкий несимметричный электронно-дырочный переход в состоянии теплового равновесия

- •11 Статические вольт-амперные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером

- •12.Высота потенциального барьера (q ). Зависимость q от температуры (т), концентрации примеси (n) и ширины запрещённой зоны

- •13. Электрические зонные диаграммы, поясняющие случаи обогащения, обеднения слабой и сильной инверсии моп структур.

- •14 Граничная концентрация неосновных носителей заряда в базе электронно-дырочного перехода

- •15. Переходные процессы в диоде:

- •16. Величина порогового напряжения моп-транзистора, и пути его регулирования:

- •17. Туннельный пробой диода. Сравнительный анализ туннельного и лавинного пробоя:

- •18.Частотные свойства бт

- •19.Эффект Эрли и его следствия

- •21.Импульсные свойства биполярного транзистора: случай малого и большого сигналов.

- •Импульсные свойства бт при малом сигнале

- •Импульсный режим работы бт при большом сигнале

- •22.Модель Эберса-Молла.

- •23.Реальные моп-структуры с n и p подложками. Энергетические зонные диаграммы, разности работ выхода металл – затвора – полупроводник (моп структур) с Al и поликремниевым затворами

- •24. Барьерная ёмкость диода

- •25. Электронно-дырочный переход при нарушении теплового равновесия. Токи инжекции и экстракции

- •26. Генерация и рекомбинация носителей в - -переходе

- •27. Коэффициент передачи тока эмиттера идеализированной модели биполярного транзистора.

- •Виды пробоя биполярного транзистора (смыкание эмиттерного и коллекторного перехода, лавинный пробой, вторичный пробой)

- •База отключена

- •Диффузионная ёмкость диода

- •Барьер Шотки. Диод Шотки. Транзистор Шотки Барьер Шоттки

- •Диод Шоттки

- •Вопрос 31. Распределение концентрации неосновных носителей в базе(случай тонкой базы).

- •Вопрос 32. Аналитические выражения вах электронно-дырочного перехода(случай тонкой базы).

- •Вопрос 33. Распределение потоков носителей в реальной одномерной бт

- •34. Особенности работы p-n перехода при высоком уровне инжекции вуи

- •35. Биполярные транзисторы

- •36. Образование электронно-дырочного (р-n) перехода

- •37. Зависимость коэффициентов передачи тока от тока эмиттера

- •38. Распределение концентрации неосновных носителей в базе (общий случай)

- •40.Входное сопротивление, коэффициент усиления по току, коэффициент усиления по напряжению, коэффициент усиления по мощности биполярного транзистора на низкой частоте в схеме с общим коллектором

- •41 Характеристические частоты биполярного транзистора

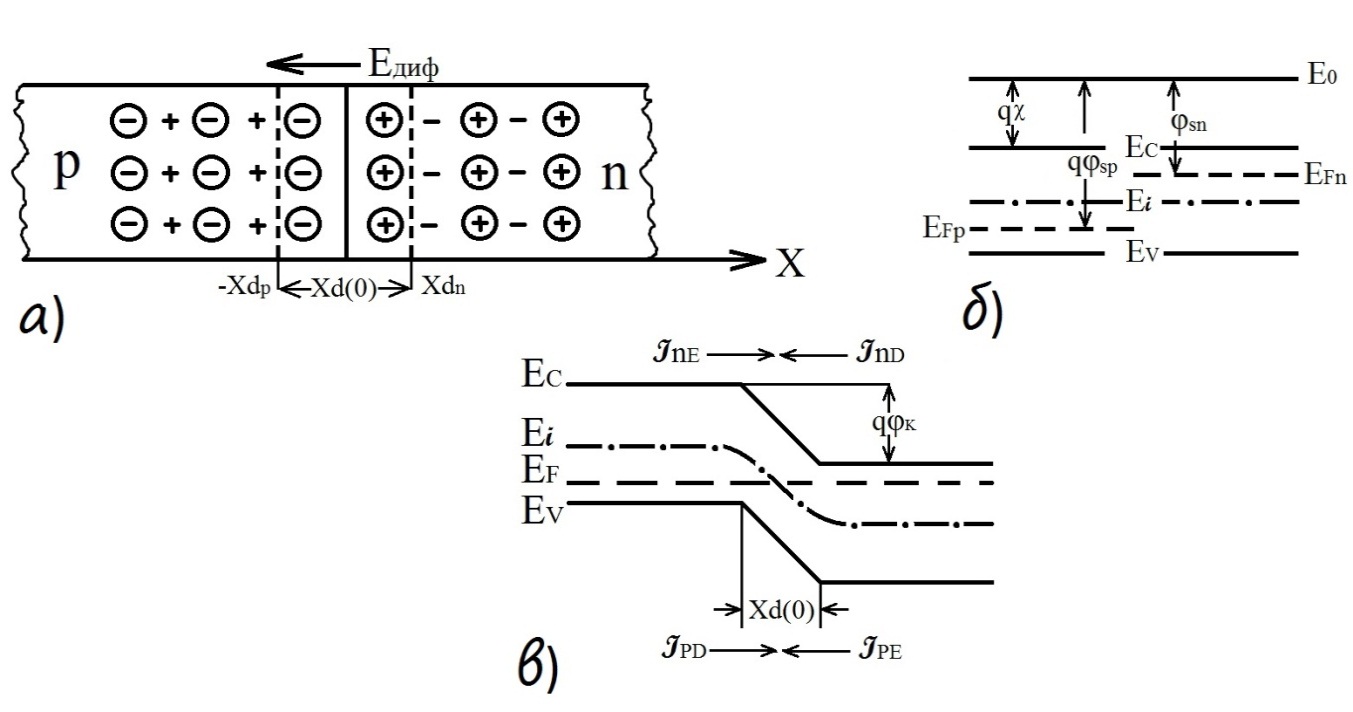

36. Образование электронно-дырочного (р-n) перехода

Введем два монокристалла полупроводника, обладающих различными типами электропроводимости, в идеальный контакт. Процессы, происходящие в р-n-переходе, будем анализировать в диапазоне температур, при которых все примеси ионизированы. Объемы полупроводников электронейтральны, т.к. заряды связанных носителей (ионизированных доноров и акцепторов) уравновешиваются зарядами свободных носителей (соответственно электронов и дырок). Из-за наличия градиента концентрации основные свободные носители заряда будут диффундировать в соседние области, где они вблизи запишем границы рекомбинируют.

Около металлургической границы (м.г.) перехода, то есть в плоскости, где меняется тип преобладающей примеси, образуется двойной заряженный слой нескомпенсированных ионизированных акцепторов и доноров, поле которого (Eдифф) будет препятствовать дальнейшей диффузии. Этот слой шириной (xd) будем называть областью пространственного заряда (ОПЗ) или обедненным слоем. Из условия электронейтральности перехода:

запишем: Na xdp = Nd xdn

Считаем, что в идеальном случае все напряжение, приложенное к р-n-переходу, падает на ОПЗ.

Вследствие наличия электрического поля между областями материала разных типов электропроводности образуется потенциальный барьер. Достижение равновесного состояния осуществляется за счет того, что диффузионные составляющие электронного JnD и дырочного JpD токов уравновешиваются движущимися в обратном направлении под действием Edif дрейфовыми составляющими токов JnE и JnE (рис. 1.1, б).

Высоту потенциального барьера р-n-перехода можно определить, исходя из следующих соображений. Когда обе области полупроводника находятся в равновесии, уровень Ферми должен быть постоянным в пределах всей системы, следовательно, высота потенциального барьера будет определяться положением уровня Ферми в n- и р-областях. Он эквивалентен разности работ выхода из этих отдельных областей, т.к. работы выхода из полупроводника определяется выражением:

qs = q + (EC – EF), где q— энергия сродства к электрону.

Р исунок

1.1 – Образование р-n-перехода

исунок

1.1 – Образование р-n-перехода

а — энергетическиезонные диаграммы р-n-полупроводников;

б — рисунок, поясняющий образование обедненного слоя;

в — энергетическая зонная диаграмма р-n-перехода.

“+”, “-” — свободные носители заряда(электроны и дырки, соответственно);

“+”, “-” — связанные носители заряда (ионизированные доноры и акцепторы, соответственно);

Итак,

qSp – qSn = qk = [ q + Ei +(Ei – EF)]p – – [ q + Ei – (EF – Ei)]n = (Ei – EF)p + (EF – Ei)n. |

|

Известно

, что

,

,

и

и

.

.

Следовательно,

|

|

а

контактная разность потенциалов  .

.

Или, полагая, что

|

|

Получим

|

|

Выражение можно записать иначе: зная,что ni2 = NcNv exp(–Eg/kT),

и считая, что Nс> Nd,a Nv> Na,

контактную разность потенциалов k запишем:

|

|

где Nc, Nv — эффективные плотности разрешенных состояний в свободной и валентной зонах, соответственно.

Из контактной разности потенциалов видно, что контактная разность потенциалов и высота потенциального барьера увеличиваются с ростом ширины запрещенной зоны полупроводника и концентрации примесей и уменьшаются с ростом температуры.

,

, ,

,

.

.