- •Глава 28 Семейство Caliciviridae

- •§ 1. Характеристика семейства.

- •§ 3. Род Саппоро-подобные вирусы.

- •Глава 29 Семейство Astroviridae

- •§ 1. Характеристика семейства.

- •Глава 30 Семейство Сoronaviridae

- •§ 1. Характеристика семейства.

- •Глава 31 Семейство Flaviviridae

- •§ 1. Характеристика семейства.

- •Вирус русского весенне-летнего энцефалита Старое название вируса – вирус клещевого энцефалита.

- •Вирус лихорадки Денге

Вирус лихорадки Денге

Название лихорадки происходит от английского слова dengue – лихорадка.

История открытия. Вирус впервые был выделен и детально изучен в 1944 г. А. Сэбиным.

Особенности вирусов. Вирионы сферической формы, диаметром 50 нм. Имеется суперкапсид, содержащий Е-белок. Капсид икосаэдрического типа симметрии. Геном представлен «+»-однониточной РНК, кодирующей 3 структурных белка – С, М, Е. Белок Е является протективным, отвечает за гемагглютинацию, диффузию и взаимодействие с клеточными рецепторами.

Антигенная структура. По антигенной структуре различают 4 серотипа – Den1-4, которые хорошо дифференцируются с помощью РН. Отмечается перекрестная реактивность с вирусами желтой лихорадки, японского энцефалита, а также энцефалита Западного Нила.

Резистентность. Вирусы чувствительны к эфиру, формалину, детергентам. При комнатной температуре быстро инактивируются, но в лиофильно-высушенном состоянии при температуре -70˚С могут сохраняться до 10 лет. Инактивируется при высоких температурах.

Культивирование. Вирусы лихорадки Денге патогенны для новорожденных белых мышей при заражении в мозг и внутрибрюшинно: у животных наблюдаются явления энцефалита. Вирусы лихорадки Денге размножаются в куриных эмбрионах и культурах клеток. Вирус обладает слабой цитопатической активностью. Она наиболее выражена при использовании клеток HeLa. ЦПД отмечается на 5-7-е сутки после заражения культуры клеток. Вирусы хорошо культивируются в моноцитах периферической крови человека.

Эпидемиология. Лихорадка Денге относится к природно-очаговым трансмиссивным инфекциям. Резервуаром вирусов являются обезьяны, лемуры, белки. Механизм передачи возбудителя от животного к человеку, а также от больного человека к здоровому - трансмиссивный (переносчики – комары рода Aedes). Человек является заразным в последние часы (6-18 ч) инкубационного периода и в течение первых трех дней заболевания, что связано с высоким уровнем вирусемии.

Патогенез. Вирусы лихорадки Денге проникают в организм человека только при укусе инфицированного комара. Вирусы заносятся током лимфы в регионарные лимфатические узлы и эндотелий сосудов, где происходит первичная вирусная репродукция. Затем вирусы поступают в кровь, попадают в печень, костный мозг, мышцы, соединительную ткань. Пораженные вирусом клетки разрушаются. Основными мишенями для вирусов лихорадки Денге являются моноциты, макрофаги, клетки Купфера печени. Вирусы лихорадки Денге индуцируют апоптоз на поздних стадиях вирусного цикла. Клетками-мишенями вирусов Den1 являются нейроны, которые апоптируют после накопления вирусных протеинов в эндоплазматической сети, в результате чего происходит стресс, ведущий к апоптозу.

Клиника. Инкубационный период – от 3 до 14 дней. Лихорадка Денге характеризуется внезапным резким повышением температуры тела, головной болью, тошнотой, рвотой, интенсивными мышечными и суставными болями, сыпью, геморрагическим синдромом, лимфаденитом, лейкопенией; в тяжелых случаях развивается шоковый синдром Денге. Летальность составляет 30-50 %.

Иммунитет. После перенесенного заболевания развивается стойкий типоспецифический, преимущественно гуморальный, иммунитет. Перекрестного иммунитета между серотипами вирусов лихорадки Денге нет.

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования являются кровь. Неопровержимым диагностическим признаком является выделение вируса и его типирование. Для выделения вируса лихорадки Денге используют отмытые лейкоциты периферической крови на предметном стекле, покрытые монослоем клеток LLC-MK2. Кроме того, этиологический диагноз может быть подтвержден в серологических исследованиях по нарастанию титра антител в РСК, РН, РТГА, ИФА и др.

Лечение. Специфического лечения при лихорадке Денге нет. Некоторый терапевтический эффект оказывают интерфероны.

Профилактика. В 1993 г. получена генно-инженерная рекомбинантная вакцина к серотипу Den2, в качестве вектора использовался бакуловирус. Разрабатывается тетравалентная живая аттенуированная вакцина. Неспецифическая профилактика включает борьбу с комарами.

Вирусы лихорадки Западного Нила

История открытия. Впервые вирусы лихорадки Западного Нила изолированы в 1937 г. от человека в Уганде (Африка).

Особенности вирусов. Вирион сферической формы диаметром 20-30 нм, содержит суперкапсид и РНК, обладает агглютинирующими свойствами.

Резистентность. Вирусы хорошо сохраняются в замороженном и высушенном состоянии. Погибают при температуре выше 56 оС в течение 30 мин, и через 2-3 минуты при кипячении. Инактивируются эфиром, спиртами, детергентами.

Культивирование вирусов лихорадки Западного Нила проводят в культуре клеток МК-2 и в мозге мышей массой 6-8 г.

Эпидемиология. Лихорадка Западного Нила распространена в Африке, Азии, Средиземноморье, Франции, Португалии, Кипре, Румынии, Болгарии; зарегистрирована в России и Средней Азии (Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский край, острова Бакинского архипелага в Каспийском море) а также на территории Украины (Одесская область). Резервуар и источник инфекции – птицы водного и околоводного экологического комплекса (утки, голуби), грызуны (мыши), реже - человек. Механизм передачи инфекции от птиц к людям и от больного человека к здоровому – трансмиссивный (переносчики инфекции – комары, в арктических регионах СНГ - клещи). Заболевание имеет отчетливую сезонность – позднее лето и осень.

Патогенез. Вирусы попадают в кожу при укусе комара. Затем наступает гематогенная диссеминация возбудителя с вирусемией, с системным поражением лимфоидной ткани, что проявляется развитием лимфаденопатии. В некоторых случаях вирусы проникают через гематоэнцефалический барьер и поражают оболочки и вещество мозга. Вирусы тропны к эндотелию сосудов и клеткам центральной нервной системы. Возможно персистирование вирусов в организме человека в течение относительно длительного времени (более 1-2 месяцев).

Клиника. Инкубационный период длится 2-8 дней. Заболевание характеризуется лихорадкой, геморрагической сыпью, артралгиями, желтухой, развитием менингитов и менингоэнцефалитов.

Иммунитет после перенесенного заболевания стойкий.

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования служат кровь, ликвор, ткани пораженных органов. Используются вирусологический, серологический и молекулярно-генетический методы диагностики. Вирусологический метод включает выделение вирусов в культуре клеток МК-2 и на мышах (внутримозговое заражение) с последующей идентификацией возбудителя прямым методом флюоресцирующих антител с использованием видоспецифического люминисцирующего иммуноглобулина к вирусам Западного Нила. Серологическое исследование проводится в РТГА, РСК, РН и ИФА методом парных сывороток. Молекулярно-генетический метод включает использование ПЦР.

Лечение. Специфического лечения нет. Проводится патогенетическая и симптоматическая терапия. Показаны интерфероны.

Профилактика. Специфическая вакцино- или серопрофилактика лихорадки Западного Нила не применяется. Предупредительные мероприятия основываются на борьбе с комарами и защите от их укусов.

Вирусы энцефалита Сент-Луи

История открытия. Вирус впервые изолирован в 1933 г. Мукенфусом на обезьянах, а Вебстером и Файтом – на белых мышах.

Особенности вирусов. Вирион диаметром 20-30 нм, сложный, содержит РНК. Строение и стратегия репродукции аналогична для всех флавивирусов.

Антигенная структура. Внутри штаммов вирусов энцефалита Сент-Луи имеется антигенный дрейф. Среди штаммов существует 6 топографических типов (4 топографических типа в США, 2 топографических типа – в Центральной и Южной Америке). Вирусы имеют антигенное родство с возбудителями японского и западнонильского энцефалита.

Резистентность. Вирусы хорошо переносят замораживание, высушивание и пребывание в глицирине. Быстро разрушаются при нагревании выше 56оС.

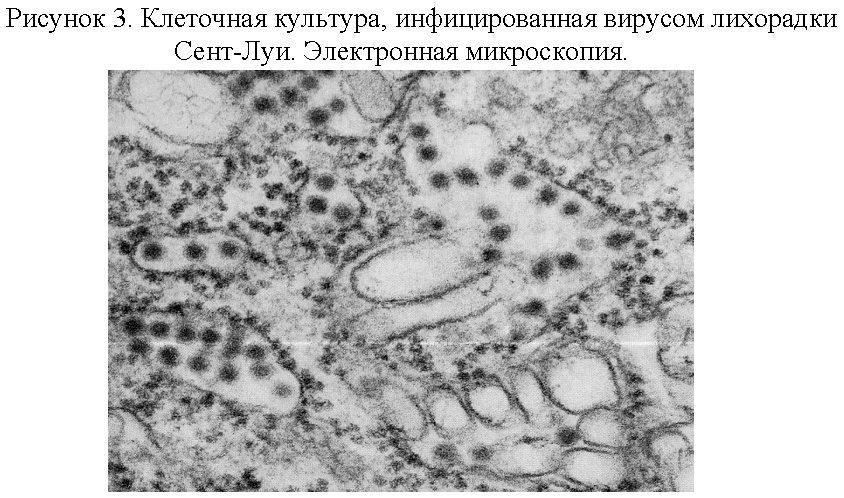

К ультивирование

проводится на белых мышах, обезьянах,

хомяках, белых крысах, в куриных эмбрионах;

в первичных культурах клеток почек

хомяков, поросят и котят. При

экспериментальном заражении заболевают

лошади (рис. 3).

ультивирование

проводится на белых мышах, обезьянах,

хомяках, белых крысах, в куриных эмбрионах;

в первичных культурах клеток почек

хомяков, поросят и котят. При

экспериментальном заражении заболевают

лошади (рис. 3).

Эпидемиология. Ареал вирусов энцефалита Сент-Луи – США, Канада, Южная Америка. Источник инфекции – грызуны, больной человек. Механизм передачи инфекции – трансмиссивный. Переносчики – комары. Топографические типы вирусов могут переноситься в другие регионы с перелетными птицами.

Патогенез. Вирусы энцефалита Сент-Луи тропны к нейронам центральной нервной системы. Повреждения обнаруживаются в черной субстанции, базальных ганглиях, стволе мозга, таламусе, спинном мозге и мозжечке, реже – в коре больших полушарий.

Клиника. Заболевание характеризуется развитием энцефалита, асептического менингита, реже – лихорадки с головной болью. Начало заболевания внезапное: повышается температура тела, развиваются головная боль, ригидность затылочных мышц, спутанность сознания, тремор, судороги.

Иммунитет. После перенесенного заболевания остается стойкий иммунитет.

Лабораторная диагностика. Этиологический диагноз выставляется после получения результатов исследования крови и ликвора в РТГА, РСК, РН, а также ИФА.

Лечение. Применяются патогенетические и симптоматические средства. Показаны интерфероны.

Профилактика. Вакцины не разработаны.

Вирусы кьясанурского леса

История открытия. Вирусы впервые изолированы в 1957 г. от обезьян, больных людей и иксодовых клещей в Индии.

Особенности вирусов. Вирионы размером 35-40 нм. Вирусы обладают агглютинирующей способностью, имеют родственные антигены с вирусами клещевого энцефалита, омской геморрагической лихорадки и др.

Резистентность. Вирусы чувствительны к жирорастворителям, быстро погибают при нагревании и кипячении, легко инактивируются формалином и обычными растворами дезинфицирующих средств. Средне устойчивы к солнечному свету, атмосферному кислороду, влажности и рН среды.

Культивирование. К вирусу чувствительны мыши-сосунки, погибающие через 3-5 дней после внутримозгового и через 4-6 дней - после внутрибрюшинного или подкожного заражения. У взрослых мышей через 5-8 дней развивается смертельная инфекция с характерными спастическими параличами задних конечностей. Вирусы хорошо культивируются в перевиваемых культурах клеток HeLa, Детройт-6, в первичных культурах почек свиньи или обезьян. В куриных фибробластах выраженный цитопатический эффект отсутствует.

Эпидемиология. Резервуаром и источником инфекции являются обезьяны. Люди являются случайными хозяевами вирусов и не играют играющей роли в их передаче. Механизм передачи инфекции - трансмиссивный. Переносчики – клещи. Возможно заражение вирусами кьясанурского леса респираторным и алиментарным путями в лабораторных условиях.

Патогенез не изучен. Предполагается, что он, вероятно, близок к динамике развития кровяных инфекций, передаваемых членистоногими, поскольку вирус очень тропен к эндотелию сосудов. Основные гистологические изменения наблюдаются в печени и почках, реже – в легких вследствие мелкоочаговых кровоизлияний и пропитывания тканей кровью. Поражения типа энцефалита наблюдаются очень редко. Характерна длительная (до 10 дней и более) вирусемия. В пораженных клетках печени выявляются ацидофильные цитоплазматические включения, напоминающие тельца Каунсилмена при желтой лихорадке.

Клиника. Инкубационный период – 3-8 дней. Заболевание характеризуется лихорадкой, головной и мышечными болями, резким упадком сил, тошнотой, рвотой, кровоточивостью десен, кровохарканьем, геморрагической сыпью на коже и слизистых оболочках. Смертность – 5-10 %.

Иммунитет не изучен.

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования является кровь больного. Используются вирусологический и серологический методы исследования. Вирусологический анализ заканчивается идентификацией возбудителя, выделенного из проб головного мозга мышей в РТГА, РСК, РН, ИФА, РИФ. Серологическими методами диагноз может быть установлен по 4-кратному и более нарастанию титров комплементсвязывающих или гемагглютинирующих антител в парных пробах сыворотки крови, взятых в остром периоде болезни и через 2-4 недели. Для серологической диагностики применяют РН и РСК.

Лечение. Специфическое лечение не разработано. Показаны интерфероны.

Профилактика. Разработана и используется инактивированная культуральная вакцина. Вакцина против клещевого энцефалита оказалась совершенно неэффективной для профилактики лихорадки кьясанурского леса. Это свидетельствует о недостаточности общих групповых антигенов у этих вирусов для создания прочного видоспецифичекого иммунитета при лихорадке кьясанурского леса. Неспецифическая профилактика включает защиту от укусов клещей, применение репилентов, акарицидных средств. Предположение о возможности алиментарного и аспирационного путей распространения заболевания диктуют необходимость изоляции больного и проведения текущей и заключительной дезинфекции.

Вирусы энцефалитов долины Мюррей

История открытия. Вирусы впервые были изолированы в 1917 г. и в 1951 г. Майлсом и коллегами.

Особенности вирусов. Вирион диаметром 20-50 нм, имеет суперкапсид. РНК составляет 7,8 % вирусной частицы, липиды – 11 %. Вирус обладает гемагглютинирующими свойствами.

Резистентность сходна с другими флавивирусами.

Культивирование. Вирусы размножаются в организме макак резус, мышей-сосунков, кроликов, морских свинок, в куриных эмбрионах, культурах клеток почек хомяка. Гибель куриных эмбрионов наступает на 3-4-й день независимо от способа введения вирусов.

Эпидемиология. Вирусы циркулируют в Австралии в районе долины рек Мюррей и Дарлинг, а также в Новой Гвинее. Резервуар и источник инфекции для людей – птицы. Механизм передачи инфекции – трансмиссивный. Переносчики – комары.

Патогенез. Вирусы проникают в кожу при укусе комаров, заносятся во внутренние органы (печень, головной мозг).

Клиника. Развиваются энцефалиты, особенно тяжело протекающие у детей. Смертность достигает 70 %.

Иммунитет не изучен.

Лабораторная диагностика аналогична таковой для рода Flavivirus.

Лечение патогенетическое и симптоматическое. Показаны интерфероны.

Профилактика. Вакцины не разработаны.

§ 3. Род Hepacivirus.

Название рода происходит от греческого слова hepar – печень. Род включает 2 вида вирусов – вирус гепатита С и вирус гепатита G.

Вирус гепатита С (ВГС)

История открытия. ВГС был открыт в 1975 г. Фейнстоуном и коллегами.

Особенности вирусов. Вирионы сферической формы, диаметром 50 нм. Имеют суперкапсид, состоящий, как минимум, из 2 гликопротеинов – Е и М. Капсид сферической формы, 30 нм в диаметре, состоит из С-белка. Геном представлен однониточной линейной несегментированной «+»-РНК длиной 9,4-9,5*103 нуклеотидов. Геном имеет 1 большую открытую рамку считывания, кодирующую большой полипротеин, нарезаемый протеазами на 3 структурных (С, Е1, Е2) и 5 неструктурных белков (NS1-5), участвующих в регуляции репродукции вируса. Геном нестабилен, очень часты мутации, в связи с чем выделено 12 генотипов, подразделенных более чем на 100 подтипов. Подтипы разделяются на индивидуальные изоляты, которые отличаются друг от друга по строению генома на 10 %; а индивидуальные изоляты подразделяются на индивидуальные геномы, отличающиеся на 2 %. Коллекция вариантов внутри индивидуального изолята называется квазивидом. Репликация ВГС мало изучена, но идентична таковой для родов Flavivirus и Pestivirus. Геномная РНК реплицируется вирусной полимеразой, которая лишена функции подтверждения считывания.

Резистентность. ВГС чувствительны к хлороформу, эфиру.

Культивирование в клеточных культурах неэффективно.

Эпидемиология. ВГС распространены повсеместно. Источник инфекции – больной человек и вирусоноситель. Механизм передачи – перкутанный, реализуемый парентеральным, половым, трансплантационным и трансплацентарным путями. К ВГС чувствительны шимпанзе. Вирус содержится в крови, мокроте, сперме, экссудатах.

Патогенез. ВГС попадают в сыворотку крови и в В-лимфоциты, после чего начинается острая инфекция с поражением лимфатических узлов. В крови, мокроте и моче обнаруживается РНК ВГС. Печень поражается диффузно, возникает перипортальный отек гепатоцитов с образованием псевдолимфатических фолликулов. ВГС циркулируют в крови в очень малых концентрациях. Элиминацию вируса из макрооорганизма осуществляют CD8-лимфоциты. В 60-80 % инфекция переходит в хроническую форму, у 20 % больных с хронической формой развивается хронический активный гепатит С и цирроз. ВГС способны индуцировать первичную карциному печени. Гепатокарцинома развивается у 50 % больных циррозом печени после перенесенного острого вирусного гепатита С. Роль вирусов в канцерогенезе доказана, но до конца не изучена. ВГС персистируют и реплицируются в гепатоцитах во время злокачественной трансформации. Нуклеопротеид вирусов активирует протоонкоген с-myc и подавляет апоптоз. Нуклеопротеиды квазивидов ВГС имеют разный онкогенный и вирулентный потенциал.

Ядерный протеин ВГС способен активировать Fas-медиированный путь апоптоза. Этому может препятствовать CPP32 цистеиновой протеазы, которая участвует в эффекторном пути апоптоза ВГС и может способствовать иммунно-медиированному повреждению печени. В то же время ядерный протеин может преодолевать некоторые виды апоптоза и способствовать опухолевой трансформации.

Клиника. Инкубационный период составляет 2-10 недель при циклическом течении и до 10 лет и более – при ациклическом. Заболевание характеризуется интоксикацией, желтухой, увеличением печени и селезенки. ВГС способны вызывать цирроз печени и опухолевую трансформацию гепатоцитов.

Иммунитет обусловлен клеточными и гуморальными факторами. Диагностическое значение имеет обнаружение в крови Ig М и G.

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования служит кровь больного. Для диагностики используются серологический (ИФА) и молекулярно-биологический (ПЦР) методы. ИФА применяют для выявления в сыворотке крови антител к антигенам вируса гепатита С. Обнаружение антител класса Ig М свидетельствует об остром течении гепатита, Ig G - о хроническом течении. Вирусоспецифические антитела появляются в крови, в среднем, через 1 месяц от момента инфицирования. В этот серонегативный период ПЦР позволяет выявлять специфические для ВГС последовательности геномной РНК.

Лечение. Показан α-интерферон.

Профилактика. Эффективной вакцины не существует в связи с высокой изменчивостью вируса.

Вирус гепатита G (ВГG)

История открытия. ВГG были выделены в 1995 г. научной группой фирмы «Abbott» под руководством I. Mushahvar от больного хроническим гепатитом С, а в последствии и от больных гепатитом ни-А-ни-Е.

Особенности вируса. Вирион округлой формы, имеет суперкапсид, капсид икосаэдрического типа симметрии. Геном представлен несегментированной однониточной «+»-РНК длиной 9,4*103 нуклеотидов, которая кодирует структурные (Е1, Е2) и неструктурные (NS2, NS3, NS4, NS5) белки, в том числе геликазу, 2 протеазы и полимеразу. Особенностями ВГG являются: 1) наличие дефектного сердцевинного белка или полное его отсутствие; 2) отсутствие в структурной зоне генома гипервариабельной области, а, следовательно, и основных генотипов. Предполагается наличие, как минимум, 3 генотипов и нескольких подтипов вируса.

Резистентность. Чувствительны к эфиру.

Культивирование представляет трудности.

Эпидемиология. ВГG распространены повсеместно. Источником инфекции являются больные острым и хроническим гепатитом G. Механизм передачи – перкутанный, реализуемый половым, парентеральным, трансплацентарным и трансплантационным путями.

Патогенез. Попав в кровь, ВГG заносятся в печень, в клетках которой могут длительно (более 10 лет) персистировать. Персистенции вирусов способствует иммунодефицитное состояние. Характер течения вирусного гепатита G определяется также фенотипом HLA.

Клиника. Для гепатита G не характерно присущее гепатиту С прогрессирование инфекционного процесса с последовательным развитием хронического гепатита, цирроза печени и гепатокарциномы. Как правило, острый инфекционный процесс протекает бессимптомно. В качестве общей характеристики могут рассматриваться умеренные показатели активности сывороточных трансаминаз. Исходами острого гепатита G могут быть: 1) выздоровление с элиминацией РНК вируса и появлением антител к вирусу гепатита G; 2) формирование хронического гепатита с длительным выявлением РНК, персистирующей в течение нескольких лет с последующим исчезновением и синтезом антител; 3) формирование длительного вирусоносительства. Максимально документированный срок выявления РНК вируса составляет 9-12 лет.

Иммунитет обеспечивается клеточными и гуморальными факторами. Антитела к вирусу гепатита G обнаруживаются в поздние сроки, когда из крови исчезает РНК ВГG, и служат маркером выздоровления.

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования служит кровь больного. Используются серологический (ИФА) и молекулярно-генетический (ПЦР) методы диагностики.

Основным маркером для диагностики является вирусная РНК, выявляемая методом ПЦР.

Лечение. Специфическое лечение не разработано, показаны интерфероны.

Профилактика. Вакцины не разработаны. Неспецифическая профилактика включает мероприятия, используемые при инфекциях наружных покровов.