- •1. Общие сведения

- •2. Эстетика античной литературы

- •2.1. Мифологичность

- •2.2. Публичность

- •2.3. Музыкальность

- •2.4. Виршованисть

- •2.5. Традиционность

- •2.6. Жанровость

- •2.7. Особенности стиля

- •2.8. Мировоззренческие особенности

- •3. Идейное наполнение и ценности

- •3.1. Античный гуманизм

- •3.2. Подъем земной красоты

- •3.3. Философия

- •4.1.3. Эллинизм

- •4.2. Древнеримская литература

- •4.2.1. Время Рима

- •4.2.2. Переход к средневековью

- •5. Античность и Украина

- •Периодизация древнерусской литературы

- •1. Эстетика средневековой литературы

- •1.1. Демифологизация

- •1.3. Средневековая поэтика

- •1.4. Христианство

- •1.5. Особенности мировоззрения

- •1 .6. Энциклопедичность

- •1.7. Внутренняя жизнь

- •2. Классификация средневековой литературы

- •3 . Периодизация средневековой литературы

- •3.1. Раннее Средневековье

- •3.2. Зрелое Средневековье

- •3.2.1. Религиозная литература

- •3.2.2. Классический эпос

- •3.2.3. Рыцарская литература

- •3.2.4. Городская литература

- •3.3. Пред-Ренессанс

- •3.4. Средневековья на Востоке

- •1. Понятие гуманизма

- •3.1. Италия

- •3.2. Франция

- •3.3. Англия

- •3.4. Германия

- •3.5. Испания и Португалия

3.3. Пред-Ренессанс

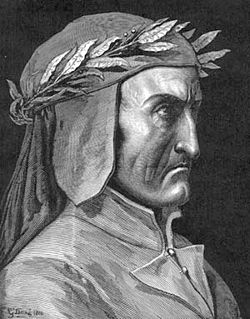

Иногда в отдельный период выделяют Пред-Ренессанс, хотя в других случаях его относят к позднему средневековью, как правило, в городской литературе. Это творчество Данте Алигьери ( 1265 - 1321), автора "Новой жизни" и "Божественной комедии"

Г

юстав

Доре "Данте

Алигьери"

юстав

Доре "Данте

Алигьери"

. В мировоззрении, политических и нравственных воззрениях, эстетике Данте тесно переплелись средневековые и ренессансные элементы. То же касается английского писателя Джефри Чосера ( 1340 - 1400), автора "Кентерберийских рассказов" и еще одного итальянца - Джованни Боккаччо ( 1313 - 1375), создавший "Декамерон". Последний отечественное литературоведение традиционно относит к Возрождение, но в западном взгляды не столь однозначны. Произведения этих писателей, повторяя все существующие модели рассказов и историй, стали жанровым итогом средневековой литературы, одновременно открывая новые, гуманистические горизонты для дальнейшего движения культуры.

3.4. Средневековья на Востоке

В литературах Востока тоже отличается период Средневековья, однако ее временные рамки несколько иные, как правило, ее завершение относят до 18 века.

Средними веками историки называют огромный промежуток времени - с момента падения Римской Империи до начала буржуазных революций. В истории литературы и искусства Зап. Европы выделяют собственно эпоху Средневековья - зарождение, развитие и расцвет феодального строя и его культуры - и эпоху Возрождения.

№ 4 Литература эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения – это период в истории Европы, начавшийся в начале – середине XIV в. и закончившийся (в разных странах по-разному) к XVI–XVII вв. Ознаменован период тем, что произошел интерес к античному искусству, науке, философии и литературе, термин «Возрождение» больше относится к истории культуры. Этот интерес зародился в самом конце XIII–начале XIV в. в среде итальянских ученых.

Эпоха Возрождения или по-другому – Ренессанс, на мой взгляд, самая интересная эпоха европейской истории, которая дает огромную пищу для ума и размышлений. Период оставил след в истории изобилием письменных свидетельств, произведений искусства, философии, литературы и науки.

Конечно же, происходит переворот в духовной жизни человека. Это обусловлено тем, что идет ослабление влияния церкви, появление некой свободы. Распространяется антропоцентризм, пришедший на смену теоцентризму. Теперь вместо Бога человек стоит на первом месте. Кардинальные изменения претерпела философия и литература. Были тенденции возращения к античной культуре, возродился философ Платон. Во Флоренции возникает платоновская академия, возглавляемая Лоренсо Великолепным.

В то время, когда в средневековье брали из античной литературы в основном ораторскую прозу, избегали лирических жанров, то в Ренессанс античную культуру заново переводили, давали оценку философским, историческим сочинениям, признавались творения поэтов, таких как Гомера, Овидия и других.

Два с половиной столетия Возрождения – от Петрарки до Галилея – знаменуют собой разрыв со средневековой традицией и переход к новому времени. Этот этап явился закономерным и необходимым в истории философской мысли. Не было непосредственного перехода от “Сводов” Фомы Аквинского к “Рассуждению о методе” Декарта, от поисков парижских и оксфордских номиналистов XIV в. к новой физике и механике Галилея. Однако было бы неверно сводить роль философии Возрождения только к разрушению или изживанию схоластической традиции. Мыслителями XIV–XVI вв. была разработана картина мира и человека, глубоко отличная от средневековой.

Философия эпохи Возрождения представляет собой достаточно пеструю картину, набор разнообразных философских школ, часто несовместимых друг с другом, и не является чем-то целым, хотя и объединена многими общими идеями. Эта философия представляется тем более сложным явлением, если мы обратимся в глубь веков и увидим, что многие идеи Возрождения зародились гораздо раньше, чем начался отсчет эпохи, — в XIII в., когда еще бурлили споры в средневековых университетах, основными были идеи Фомы Аквинского и только еще появлялись идеи поздних номиналистов. Но тогда же в Италии зародились идеи, оппозиционные господствовавшему в то время схоластическому мировоззрению.

Решающими чертами философии Возрождения являются стремление выйти из монашеской кельи на простор природы, материалистические тенденции, связанные с опорой на чувственный опыт, индивидуализм и религиозный скептицизм. Воскресает интерес к материалистам древности - ионийцам. Философия эпохи Возрождения тесно связана с естествознанием.

В философии эпохи Возрождения можно выделить два основных периода. В 15 веке новый класс - буржуазия - еще не могла и не успела создать своей собственной философии. Поэтому она реставрировала и приспосабливала к своим нуждам античную философию. Однако эта философия существенным образом отличалась от схоластики, также использовавшей творения Платона и Аристотеля.

Философы Возрождения использовали античных авторов принципиально в иных целях, чем схоласты. Гуманисты обладали богатством греческих подлинников (а не арабских переводов и пересказов), о которых не могли и мечтать философы 13-14 веков.

Авторитет Аристотеля "падал", т.к. отождествлялся со схоластикой. Наступившее разочарование дало другую реакцию - появление скептицизма, эпикурейства и стоицизма. Они стояли на втором плане и, хотя обнаруживались у некоторых авторитетов, не имели широкого хождения. И лишь скептицизм в лице Мишеля Монтеня создал совершенно особенный специфический культурный климат во Франции.

Скепсис Монтеня расчищал дорогу новым идеям, новому знанию. Этим был подготовлен второй период философии Возрождения - натурофилософский.

Интенсивный расцвет литературы связан в этот период с особым отношением к античному наследию. Отсюда и само название эпохи. Подъем западноевропейской культуры возникает не на фоне упадка. Прошлое кажется человеку забытое замечательное достижение античности, и он начинает браться за их восстановление. Это выражается в творчестве писателей данной эпохи. Античное наследие восстанавливается, и поэтому деятели Возрождения придают большое значение открытию, публикации древних рукописей.

В Западной Европе этого времени появляется гуманистическая интеллигенция — круг людей, общение которых друг с другом основано не на общности их происхождения, имущественного положения или профессиональных интересов, а на близости духовных и нравственных исканий.

Ренессанс знаменателен такими великими сынами литературы как Шекспир, Петрарка, Ронсар, Дю Белле, Фацио, Лоренцо Вала и др. Ведь именно в Эпоху Возрождения поэты показали триумф человечества над своими пороками и ошибками прошлых времен.

Самыми знаменательными была такая литература, как французская, английская, немецкая, испанская, итальянская. Как же происходил переход от средневековья к Эпохе Возрождения в этих странах?

В Англии, в XVI веке происходит расцвет английского гуманизма, который возник позднее, чем в Италии. Очень большую роль на английскую литературу сыграла Классическая литература и итальянская поэзия. Расцветает форма сонета, введённого Томасом Уэйаттом и вслед за ним более талантливо разработанного графом Сурреем. История английской литературы эпохи Позднего Средневековья и Возрождения во многом сходна с литературой французской, несмотря на минимальное внешнее сходство. И там, и там средневековая литературная традиция сохраняла свои позиции вплоть до середины XVI столетия, если не позже. В Англии, как и во Франции, гуманистическая культура Италии оказала сильнейшее воздействие на светских интеллектуалов. Однако в Англии гуманистическая традиция породила блестящую школу ученых-естественников. Моральная философия, конек французских мыслителей, в Англии имела не такое принципиальное значение, как натурфилософия. Это отчасти объяснялось тем, что в Англии издавна существовала собственная богословская традиция, берущая начало от богословия раннего Средневековья и мало связанная с ортодоксальными течениями католической культуры.

Немецкая литература знаменательна тем, что она начала свое вдохновение для Эпохи Возрождения явлением в немецкой литературе этой и последующей эпохи были так называемые шванки, веселые, занимательные рассказы, сначала в стихах, а позднее и в прозе. Шванки возникали в противовес изысканному рыцарскому эпосу, тяготевшему к фантастике, и порой до изнеженности сладостным песням миннезингеров, последователей провансальских трубадуров. В шванках, так же, как и во французских фаблио, говорилось о быте, о повседневной жизни простых людей, причем все легко, в шутку, озорно, дурашливо.

Во Франции, С самого начала XVI в. в литературе сказывается нарождение новых веяний. Это стремление к новшествам отметил поэт Гренгуар: «Оставлены, — говорит он, — приёмы старых учёных, над старыми музыкантами смеются, в презрение впала старая медицина, изгоняются старые архитекторы». Идеи гуманизма и реформации нашли себе высокую покровительницу в лице Маргариты Наваррской, сестры Франциска I. В XIV – XVI вв. во французской литературе проходили те же процессы, что и в литературе Италии и Германии. Дворянская, куртуазная культура постепенно теряла свое значение, и на первый план выходила городская, народная литература. Впрочем, открытого противостояния не было. Строго говоря, во Франции, как и в Германии, и в Англии, вплоть до конца XV в. были очень сильны тенденции средневековой культуры. Французский гуманизм оформился лишь в начале XVI столетия, развивался преимущественно в ключе придворной культуры.

В то же время, во Франции уже в XIV в. позиции светской образованности были довольно сильны. Во многих французских городах возникли университеты, которые, в отличие от парижской Сорбонны, были мало связаны со схоластической традицией. Итальянский гуманизм конца XIV – начала XV в. оказал большое влияние на эти университеты, где формировалась историко-философская мысль и естественные науки, прославившие французскую культуру в XVII – XVIII в.

Условно Возрождение в Испании можно разделить на три периода: ранее Возрождение (до середины 16 в.), высокое Возрождение (до 30-х 17 в.) и так называемый период барокко (до конца 17 в.). В период раннего Возрождения в стране возрос интерес к науке и культуре, чему немало способствовали университеты, в особенности старинный Саламанский университет и университет, основанный в 1506 кардиналом Хименесом де Сиснеросом в Алькала де Энаресе. В 1473–1474 в Испании появляется книгопечатание, развивается публицистика, в которой господствовали идеи, созвучные идеям Реформации и обновления католической церкви по образцу протестантских стран. Значительное влияние на формирование новых представлений оказали идеи Эразма Роттердамского. Новый этап в развитии испанского Возрождения, так называемое высокое Возрождение, относится ко второй половине 16 – началу 17 вв. Действуя в соответствии с жесткими принципами Контрреформации (с 1545), Филипп II (1527–1598) преследовал передовых мыслителей, в то же время поощряя культурное развитие, основав библиотеку в Эскориале и поддерживая многие университеты. Творческие и думающие люди, лишенные возможности проявить себя в философии и публицистике, обратились к искусству, вследствие чего оно пережило во второй половине 16–17 вв. невиданный до того расцвет, и эта эпоха получила название «золотого века». Светские идеи гуманизма у некоторых поэтов и писателей переплетались с религиозными мотивами. Барочная драматургия достигла совершенства в творчестве Педро Кальдерона де ла Барка (1600–1680). Подобно Тирсо де Молине, он принадлежит к национальной драматической школе Лопе де Вега. В творчестве этого последнего великого представителя испанской литературы «золотого века» отражается пессимистический взгляд на человека, свойственный эпохе. Центральное произведение Кальдерона – философская драма Жизнь есть сон (1635), главная идея которой, уже чуждая Ренессансу, – что ради земной жизни не следует отказываться от жизни вечной. Кальдерон – за иллюзорность наших представлений о жизни, поскольку она непостижима. В пьесе Сам у себя под стражей (1636) он дает комическую трактовку той же темы.

Представители раннего итальянского гуманизма – Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка – первыми обратились к откровенно «простонародному» языку для изложения возвышенных мыслей и образов. Опыт оказался чрезвычайно удачным, и следом за ними образованные люди в других европейских странах стали обращаться к народной культуре. В каждой стране этот процесс проходил по-разному, и повсюду возникли уникальные тенденции, приведшие в XVI – XVII вв. к окончательному формированию национальных литератур стран Западной Европы.

Важнейшей вехой в истории европейской литературы стал 1455 г. В этом году немец Иоганн Гуттенберг выпустил в своей книгопечатне первую книгу, изготовленную новым способом, позволявшим делать множество копий за короткий срок. Книгопечатный станок, над усовершенствованием которого Гуттенберг работал несколько лет, оправдал надежды изобретателя. До Гуттенберга книги в основном переписывали от руки, что невероятно удорожало их. К тому же, изготовление копии книги отнимало массу времени и стоило очень дорого. В XV в. попытались найти способ удешевить этот процесс. Поначалу печатники вырезали текст страницы в зеркальном отражении на деревянной доске. Затем выпуклые буквы намазывали краской и прижимали клише к листу бумаги. Но с такого клише можно было сделать лишь ограниченное количество копий. К тому же, этот процесс немногим отличался от переписывания вручную. Стоило резчику ошибиться, и приходилось переделывать все клише целиком.

Новаторство Гуттенберга состояло в том, что он стал вырезать наборы отдельных букв, которые составлялись в слова на специальной рамке. Набор страницы занимал теперь несколько минут, а опасность опечатки сводилась к минимуму. Само изготовление букв-клише было гораздо проще, чем клише страницы. Изобретение Гуттенберга быстро вошло в обиход по всей Европе, и печатная книга за два-три десятилетия почти вытеснила рукописную. Впоследствии это кое в чем усложнило работу исследователей. Например, от Уильяма Шекспира остались только печатные издания его произведений – ни одного листка рукописей, что и дало повод некоторым историкам усомниться в подлинности Шекспира как «литературной» фигуры.

Подводя итоги, на мой взгляд, именно в Ренессансе каждая литература уникальна и представляет собой коллекцию интересных мыслей и размышлений. Эпоха Возрождения явилась неким светлым периодом времени в истории человечества, его культурной и духовной жизни. Мы по сей день восхищаемся трудами той эпохи, ведутся споры. Живопись, архитектура, наука и конечно же литература – в сравнении с другими периодами были в полном расцвете. Уничтожение угнетения церкви дал такой прогресс, не только технический, но и духовный. Тема значимости Эпохи Возрождения, ее смысла в истории человечества, духовности останется вечной и никогда не раствориться во времени…

Возрождение, классицизм, барокко

Европейская литература последующей эпохи развивается на фоне решительного поворота в социальных и экономических отношениях, постепенного крушения феодального политического строя и его идеологии, сдвига от религиозного сознания к светскому и рационалистическому, утверждения национальных культур. Ввиду этого поэтика периода, сохраняя черты преемственности с предшествующим ее этапом (оставаясь в целом в рамках традиционализма), отличается и принципиальной новизной. Образ мира, определяющий литературу и определяемый ею, кардинально меняется: человек, стоящий, как и всегда, в его центре, соотносится уже не с абсолютизированным природно-социальным бытием (космос и полис в античной литературе), не с трансцендентным абсолютом (бог, эсхатологическая перспектива в средневековой литературе), но с самим собою, со своей универсализованной сущностью. Баланс личного и безличного в литературном сознании решительно сдвигается в пользу первого (поэтическая субъективность как общезначимая ценность у Петрарки; разнообразие жизненных положений как условие и стимул самоосуществления индивида у Боккаччо; психологические открытия Шекспира и т.д.). Индивидуальная инициатива возрастает, индивидуальная компетенция расширяется и одновременно — и главное — обретает выражение. То, что раньше представлялось смутным, стихийным, естественно необходимым, ныне рационализируется, систематизируется, осмысляется как закономерность, т.е. тем или иным способом осознается. Однако осознание этого происходит в основном еще в традиционных формах. Образ мира меняется, но материал, из которого он строится, фундаментальные поэтологические категории и, в первую очередь, риторические готовые формы, "готовое слово", в котором мир преломляется, по-прежнему сохраняют силу. То же справедливо и для периода в его внутренней расчлененности. Исторические и логические границы, отделяющие Ренессанс от классицизма, прочерчены вполне отчетливо, что тем не менее не отменяет возвышающейся над этими границами целостности. Литература XIV-XVIII вв. принадлежит эпохе словесного традиционализма, но как ее итог, вершина, завершение и, следовательно, как подступ к качественно иной литературной реальности. Литература в своих основных направлениях продолжает оставаться риторической словесностью, т.е. руководствуется и направляется словом как носителем смысловой предопределенности. Риторическое слово оперирует готовым репертуаром смыслов и есть своего рода внешняя форма, по которой идет мысль, чувство, способ восприятия писателя, будь он "анонимен", индивидуален или даже индивидуалистичен. Риторичность слова в данный период даже усиливается, т.е. оно подчеркнуто выступает как оформление и обозначение литературы. В его внешнюю форму непременно укладывается всякий образ мира, она делает труднодоступным "непосредственный" взгляд на действительность, ее прямой анализ, воспроизведение, передачу (все это — достижение последующей эпохи, пока же реализм либо совершает на территорию риторики отдельные прорывы, причем в форме более или менее фантастической — Макиавелли, Сервантес, Свифт, либо довольствуется простой "натуральностью"). Уже поэтика Возрождения не допускает существования не охваченной риторическими моделями литературы (типа, например, "Смерти Артура" Мэлори, не говоря уж об обширных фольклорных и парафольклорных пластах): она не отвергает ее, напротив, втягивает в свою орбиту и подгоняет под свой стандарт. Права гражданства получают, пройдя риторическую унификацию, такие игнорировавшиеся средневековой риторикой жанры, как народная героическая поэма (ср. каролингов цикл и "Неистового Орландо" Ариосто), предновеллистика (ср. фаблио и "Декамерон"), городской театр (ср. мистерии и "Орфея" Полициано). В XVII век литература вступает, представляя собой осознанное поэтико-риторическое единство. Без этой основы была бы невозможна ни работа классицизма по упрочению единства (стирание его гетерогенности), ни работа барокко по его обогащению. Риторическое слово, однако, в значительной мере утрачивает мифопоэтическую ауру, приданную ему античностью и закрепленную в Средние века. Антично-средневековую космичность оттесняет ренессансная социальность: в слове выделяется цивилизаторская, культурно-созидательная роль, в него вчитывается модель совершенных общественных отношений (магистральная линия возрожденческой литературы — от "Декамерона" до "Гаргантюа"). Слово больше не творит мир, оно лишь его упорядочивает и гармонизирует. Резко возрастает мировоззренческая насыщенность слова (его "гуманистичность"), и в нем впервые проступает национальная определенность (литература не только вырабатывает национальные языки, но и как бы воплощает нацию — в Италии, или, во всяком случае, движется в авангарде национального сознания — в Испании, во Франции, в меньшей степени в Англии и Германии). Императив национального строительства (наиболее явно выраженный в жанре "защиты" своего языка — от Данте до Опица) ставит слово лицом к лицу не только с действительностью непосредственной, "сырой", действительностью быта, с которой оно давно, еще со времен античности, научилось управляться (резервировав для нее "низкий" стиль и "низкий" — мим, фарс, комедия, сатира — жанр), но и с действительностью исторической (первым это противостояние ощутил Макиавелли). Автономность и непроницаемость слова, его дедуктивная отгороженность от опыта находятся под угрозой — историзм для риторического слова испытание непосильное. Смутное ощущение этой угрозы выливается в попытки восстановить самодостаточность слова, форсировав либо его содержание, либо форму. Проблематика отчужденного слова становится ведущей в литературе позднего Возрождения (маньеризм.— один из симптомов ее актуальности). Это, однако, не конец риторики, это ее самокритика, богатая далеко идущими историческими последствиями.

Словотворчеству отказано в прежней универсальности, оно введено в границы, из синонима культуры слово стало одним из ее атрибутов. Строго литературным явлением, сознающим и соблюдающим свою отгороженность от других разделов духовной деятельности, предстает классицизм. Сложнее дело обстоит с барокко, где художественное и "ученое" вновь и очень тесно смыкаются. Однако характерно, что сближение это не происходит и не может произойти только на территории слова; для него требуются дополнительные, внесловесные и бессловные пространства, вроде пространства эмблемы, где зримо пересекаются планы словесно-поэтических, живописно-художественных, моральных и научных значений. Классицизм выдает свою генетическую антиманьеристичность тем, что всемерно утверждает принцип семантической единосущности слова (Буало: "Так пусть же будет смысл всего дороже нам, Пусть блеск и красоту лишь он дает стихам... Оставим итальянцам Пустую мишуру с ее фальшивым глянцем. Всего важнее смысл..."). Барокко же, напротив, стремится возвратить риторическому слову смысловую многоплановость, полисемантичность (принцип "остроумия" в трактатах Грасиана и Тезауро, установка на антитетичность, метафоричность стиля). Классицизм культивирует дисциплину и отбор, барокко — полноту и энциклопедичность. Классицизм сублимирует историю в геометрически правильные формы этатизма, барокко жизненную, даже бытовую действительность рассматривает как начало смысловой вертикали, исходный материал аллегорически-эмблематической мысли.

Обоим до поры до времени удается справиться с историческим беспокойством, породившим и анархические выходки маньеризма, и трагическое мироощущение позднего Ренессанса. Вообще два эти стиля, два эти способа художественного мышления, существующие как бы в разных измерениях, все же каким-то образом соприкасаются и, видимо, друг другу необходимы. Барокко, если идти к нему от классицизма,— это как бы его постоянный внутренний ограничитель, смягчающий суровую отвлеченность априорных истин и сдерживающий самоупоение дедукции (в эволюции как Корнеля, так и Расина, во многом противоположной, барокко с равной необходимостью возникает как возможность и перспектива). Классицизм, если смотреть на него с точки зрения его антипода,— это как бы крайний барочный стиль, построенный на предельной самоорганизации и самоопределении, это окультуривание хаотических стихийных сил, их укрощение, ведущее к созданию узкой и строгой стилевой системы на фоне барочной безбрежности с ее увлекающим множеством возможных решений; это как бы наиболее принципиальный предел барокко, результат процеживания морально-риторических смыслов и кристаллизации их в высокой, образцовой форме. Взаимосвязь двух стилей существует не только в теоретическом пределе — классицизм и барокко могут в действительности входить в единый художественный мир, где они непрерывно взаимодействуют и порождают друг друга (Мильтон). Итоговый характер периода явствует из рассмотрения всех поэтологических категорий, имеющих основополагающее значение для традиционалистског типа художественного сознания. Все они обнаруживают стремление к пределу — к предельной чистоте и одновременно к предельному напряжению. Сам принцип традиции впервые здесь осмысливается как таковой (от Бембо до Буало).

Литература по-прежнему ориентируется в первую очередь на опыт самой литературы, по-прежнему исходит из испытанных и давно авторитетных моделей, но в эту привычную ее ориентацию вносится несколько существенно новых моментов. Во-первых, момент выбора: традиция берется дифференцирование, Ренессанс отвергает средневековых предшественников, классицизм — предшественников ренессансных. Во-вторых, момент известной автономности: акт принятия традиции подается как акт свободы, иногда как вызов (ср. процесс оформления итальянской возрожденческой комедии, где антикизирующие усилия комедиографов направлены вразрез господствующему вкусу, или отношение Фенелона к античным образцам, где автору ни на миг не изменяет поза духовной независимости и непринужденного сотрудничества). В-третьих, момент небывало жесткой кодификации, преемственно и противоречиво связанный с двумя первыми: традиция процеживается до выявления ее эталонных форм ("петраркизм", "цицеронианство", "сенекианство" и пр.), которые, будучи определены, как бы отменяют свободу выбора, их собственное условие, и претендуют на безраздельную и авторитарную единичность. Тем самым провоцируется возникновение оппозиции, которая либо меняет образцы (Вергилий как "идея" эпоса вытесняет Гомера, Сенека — Софокла и наоборот), либо расширяет их номенклатуру (присоединение к греко-римской классике эллинистического "декаданства" в теории и практике барокко), либо атакует саму идею подражания (позиция "новых" в споре с "древними"). Принцип традиционализма никакая оппозиция отменить пока не может (хотя, конечно, готовит его отмену в перспективе), но для периода в целом симптоматичен тот факт, что этот принцип утратил автоматизм даже в предельно нормативном сознании — из данности он стал проблемой. Изменения касаются и художественной доминанты, которая организует, поэтику в целом. Из трех традиционных и основных разделов риторики — "инвенцио" (нахождение темы), "диспозицио" (расположение материала) и "элокуцио" (способ изложения, стиль) — в средневековой поэтике доминировал "элокуцио", В Возрождение, напротив, преобладал принцип "инвенцио" (по Дю Белле, прежние поэты дали поэзии кожу и цвет, т.е. язык, стиль; новые должны дать ей плоть, кость, нервы, т.е. подобающие ей темы), а в поэтике классицизма и барокко — принцип "диспозицио" — композиционной организации произведения. В целом на первый план выдвигается категория ЖАНРА. СТИЛЬ понимается в первую очередь как жанровый разграничитель (см. классицистическую теорию трех стилей), АВТОР — выражает себя в первую очередь через жанр (отсюда известный протеизм писателей Возрождения: Аретино, Боккаччо, Маргарита Наваррская, Эразм Роттердамский, даже Сервантес и Шекспир в разных жанрах предстают как бы разными индивидуальностями). Было бы неверным полагать, что, принимая "закон доминанты", личность автора осуществляет свою творческую свободу на его периферии. Напротив, в наивысшем, наилучшем воплощении поэтической доминанты эпохи автор как раз и видит возможность своего самовыражения. Если средневековый трубадур искал такую возможность в особой словесной отделке, шлифовке традиционных мотивов, то писатель Возрождения — в обогащении отечественной литературы новыми темами и соответствующими им жанрами (см. переводы и переложения поэтами Возрождения горацианского "Памятника", в которых прежде всего восхваляется новизна введенных, поэтических сюжетов), а классицист — в способе организации жанра. Предел, поставленный традиционным жанровым сознанием, не воспринимается как насильственное ограничение, как фактор несвободы. Напротив, его наличие позволяет с тем большей остротой почувствовать универсальность эстетической деятельности как сумму творчески-личных усилий и свою причастность к ней как форму выражения своей субъективности (возрожденческий индивидуализм дальше этого чувства, как правило, не шел). Но вместе с тем сам рост литературного самосознания таил в себе возможность отрицания, возможность хотя бы подозрения, что права личности ущемлены и закон набрал слишком большую силу (и как оборотная сторона — у Тассо, например — осознание творческой свободы как искушения). Хотя в больших исторических масштабах эта возможность реализуется лишь в моменты кризисов и переломов (в апогее периода, на фоне схождения и неполной дифференциации ренессансных, классицистических и барочных тенденций, и в его финале), вся динамика периода определяется размахом колебаний между безмятежностью правила и беспокойством исключения, между самоуспокоенностью формы и тревожной подвижностью литературного материала.

Амплитуда может быть весьма мала (хотя даже в классицистической практике она никогда не равна нулю: см., например, эстетическую программу Корнеля), но может быть и огромна (прорыв риторической регламентации опытом исторического познания и познающей себя личности у Шекспира и Сервантеса). С этой точки зрения поэтику классицизма и барокко допустимо рассматривать как защитную реакцию на известного рода субъективизм и волюнтаризм, порожденные временем позднего Возрождения: безоговорочное их отрицание и, как следствие, ужесточение законодательных мер (классицизм), освоение и одновременно нейтрализация в систематизированной картине мира (барокко). Процесс выдвижения жанра в качестве ведущей поэтологической категории эпохи завершается в целом к середине XVI в. Его итоги находят отражение в теоретическом сознании литературы: триумфальное возрождение аристотелевской поэтики с подчеркиванием в ней именно жанровой доминанты; распространение ее уроков на опыт современности (Робертелло, Скалигер, Кастельветро); падение престижа горацианской филологии (еще очень высокого в первой трети XVI в.) с ее преимущественно стилевыми классификациями; выход к осмыслению жанровой эстетики как всеобъемлющей и абсолютной нормы (три великих "спора" конца XVI в.: о Данте, об Ариосто и Тассо, о трагикомедии). В конечном счете именно жанровый императив стоит у истоков реставрации трагедии (Триссино, Джиральди), комедии (Ариосто, Биббиена), героического эпоса (Триссино, Тассо): антикизирующая установка поддерживается здесь потребностью в создании таких жанровых структур, которые бы сами по себе определяли и границы авторской свободы, и диапазон стилевых решений. Еще один и не менее важный итог периода — создание единой жанровой системы, пришедшей на смену многосистемности или даже несистемности средневековых межжанровых отношений (когда, скажем, "жеста" и куртуазный роман могут в какой-то степени дублировать друг друга). Такой итог был достигнут далеко не сразу. На первом этапе Возрождения границы между средневековыми жанрами нивелируются: старые жанры легко входят в новые жанровые образования, легко уступают друг другу темы, образы, приемы. При сохранении формальной структуры жанра резко меняется его идейно-содержательное наполнение (ср. судьбу аллегорической поэмы в Италии: от средневековых "Цветка", "Премудрости", "Малого сокровища" Латини — через "Любовное видение" Боккаччо и "Триумфы" Петрарки — к "Стансам" Полициано). Идет многоплановый жанровый эксперимент (как момент диалектического отрицания в набирающем силу процессе канонизации жанровых форм). Жанры рождаются впервые (новелла — "Декамерон", психологическая повесть — "Фьямметта") или переживают второе рождение (рыцарский роман — Боярдо, Ариосто, "Амадис"). На втором этапе Возрождения происходит возврат, но на новом уровне и в новом качестве, к однозначности в распределении жанровых функций. Формальные (по особенностям метрики и формальной организации) и тем более функциональные определения жанра вытесняются тематическими (Себиле, Дю Белле, Скалигер). Жанры, слишком размытые, свободные и индивидуализированные, вводятся в более жесткие границы (ср. эволюцию рыцарского романа от "Амадиса Гальского" до "Персилеса и Сихисмунды"), подтягиваются под более строгие модели (постепенное поглощение того же рыцарского романа "искусственным" эпосом: ср. путь Тассо от "Ринальдо" к "Освобожденному" и затем "Завоеванному Иерусалиму"), изгоняются из литературной практики (отмирание к концу XVI в. новеллы, которую классицизм замещает басней, максимой, характерологическим этюдом). Задания, закрепленные за жанрами, соотносятся по принципу прямой и косвенной оппозиции (трагедия, например, в одной плоскости противопоставлена комедии, в другой — героическому эпосу, и уже через них — эпосу комическому). Создается система — закрытая, авторитарная, не допускающая исключений, в высокой степени наделенная самосознанием своей системности. Ее рефлексия производит на свет литературную критику как самостоятельную идеологическую дисциплину. Нельзя сказать, что процесс жанрового упорядочения проходил бесконфликтно; протестов было более чем достаточно и со стороны общественного вкуса, и со стороны теоретической мысли (например, позиция сторонников Ариосто в споре об Ариосто и Тассо), но полемика в конечном счете, обнажая логику процесса, лишь ускоряла его. Так, маньеризм с его принципиальной антисистемностью — это не только контрастный фон, но и питательная среда для работы по жанровой систематизации. Его деструктивный пафос доводит до конца давно идущее превращение художественного слова из символа в знак (слово отсылает не к единой и единственной реальности, а к неопределенной множественности образов и идей). Жанровая система компенсирует это превращение, предоставляя литературе, уже не соотнесенной напрямую со смысловыми структурами бытия, новую абстрактно-категориальную опору. Выработанная поздним Возрождением система жанров достается в наследство классицизму XVII в., который не совершает в ней значительных перестановок, но существенно уточняет акценты. Оценка литературного произведения строится в основном по жанровым критериям (Драйден о Шекспире, споры о "Сиде", предисловия Расина к его пьесам), авторское сознание становится преимущественно жанровым, стиль жанру бесповоротно подчинен, и в самом жанре выделяется не его сюжетно-тематическая, инвенциональная сторона, как в литературе Возрождения, а композиционная упорядоченность, диспозиция частей вместо диспозиции слов, последовательность, завершенность и наглядность плана.

Классицизм — это мышление художественным целым, идеологический итог возникает с неотвратимой логической неизбежностью и целое предполагает любое из своих составляющих, но ни к одному из них не сводится. Барокко принимает номенклатуру жанров, но к системности в ней принципиально не стремится. Жанровая определенность подрывается изнутри (трагедия, комедия, новелла барокко, не говоря уж о романе,— это в сущности новые жанры, где стиль в качестве жанрообразуюшего фактора теснит тему и композицию) и подмывается извне (культивирование гибридных жанров, типа трагикомедии, и жанров синтетических, типа мелодрамы). Жанры, которые система вообще не признает, в художественной практике барокко представлены весьма широко. Важнейший из них — роман, пасторальный, плутовской, прециозный. Все это своеобразные варианты старых форм, но содержание их стало неузнаваемо иным. В пасторальном романе намечается подступ к превращению конкретной субъективности в общезначимый эстетический факт. Исторический или прециозный роман, в котором художественная система барокко предстает с исчерпывающей полнотой, выступает как некий метажанр, т.е. как первое испытание жанровой бесконечности романа, до конца открывшейся только в XIX в. Плутовской роман активно осваивает область быта и готовит высвобождение слова как выражающего и отражающего непосредственную, фактическую, "правдивую" действительность. Художественные открытия, сделанные барочным романом XVII в., позволяют этому жанру наиболее плавным, наиболее эволюционным, по сравнению с другими жанрами, путем войти (через английский роман следующего столетия) в новую литературную эпоху. В XVIII в. равновесие классицизма и барокко нарушается. Эмблема как основа барочной художественной мысли не выдерживает стремления к рационализации. Тенденции классицизма берут верх над барокко в тех странах, где оно процветало (Италия, Испания, Германия, еще раньше — Англия), и воспринимаются как совершенно обязательное "окультуривание" литературы и придание ей социального достоинства. Барочная аллегорическая систематика уже не устраивает, художественный мир систематизируется по законам логики, строго классифицирующей явления, и этот мир оказывается непременным этапом для того, чтобы исторические связи вещей и явлений были вполне освоены. Литературе приходится отчасти начинать как бы с начала, но рационализм подсказывает ей очень часто решения плоские и пресные. Вообще XVIII в.— это время готовности литературы к обновлению, необходимость которого еще раньше "поставили на повестку дня" индивидуалистические тенденции в возрожденческой литературе (так что с этой точки зрения период Возрождения, классицизма, барокко можно рассматривать как переходный). Новое проявляется не столько своими конкретными предвестиями, сколько полной исчерпанностью старого. Барокко и классицизм наконец-то встречаются, преодолев свою антиномичность. — в рококо, но лишь на основе и при условии своего истощения и измельчания. Просвещение, в котором мощный идеологический прорыв в будущее уживается с традиционным поэтологическим оснащением, не посягает, казалось бы, на "готовое слово" риторики — и тем не менее, обрекает его на гибель, поскольку стремится активизировать его смысл, сделать слово стимулом к действию, перевести его в план практики. Риторическое слово для литературы XVIII в.. на деле оказывается орудием громоздким и неудобным, ибо влачит за собой многовековой груз мертвых смыслов. Новое слово, прямо выводящее к идее, а через идею — к деятельности,— пафос энциклопедистов. Новое слово, прямо, в слом традиции, соотнесенное с природой и человеком,— пафос Руссо. Слово, где обманывая сухой рассудок, прямо звучит голос сердца — пафос сентиментализма. Пафос, который подводит черту под эпохой риторического традиционализма

План Введение 1 Понятие гуманизма Возрождения в целом Возрождения в отдельных странах 3.1 Италия 3.2 Франция 3.3 Англия 3.4 Германия 3.5 Испания и Португалия 4 Использованная литература

Введение

Литература эпохи Возрождения — крупное направление в литературе, составная часть всей культуры эпохи Возрождения. Занимает период с XIV по XVI век. От средневековой литературы отличается тем, что базируется на новых, прогрессивных идеях гуманизма. Синонимом Возрождения является термин «Ренессанс», французского происхождения. Идеи гуманизма зарождаются впервые в Италии, а затем распространяются по всей Европе. Также и литература Возрождения распространилась по всей Европе, но приобрела в каждой отдельной стране свой национальный характер. Термин Возрождение означает обновление, обращение художников, писателей, мыслителей к культуре и искусству античности, подражание ее высоким идеалам.