- •1.Предмет и содержание физики горных пород. Основные понятия.

- •2.Состав и строение горных пород. Параметры их характеризующие.

- •5.Напряжения и деформации в горных породах. Масштабная классификация напряжений в горных породах.

- •6.Упругие свойства минералов и горных пород. Закон Гука для минералов и горных пород. Параметры упругости.

- •7. Природа пластичности минералов. Пластические свойства породы. Параметры их характеризующие.

- •8. Физические теории прочности минералов. Теория прочности Гриффитса.

- •9. Феноменологические теории прочности пород. Теория прочности Мора. Паспорт прочности породы

- •10. Влияние на прочность пород состава и строения.

- •11. Ползучесть пород. Реологические свойства. Влияние состава и строения.

- •12. Распространение упругих колебаний в горной породе. Уравнение, описывающее этот процесс и параметры его характеризующие.

- •27. Фильтрация жидкостей и газов в горных породах. Параметры, ее характеризующие.

- •28. Рыхлые горные породы и их физические свойства. Параметры строения. Параметры, характеризующие их физические свойства.

- •29. Горно-технологические свойства горных пород. Классификация, параметры, методы определения.

- •30. Понятие о физико-технических свойствах горных пород. Классификация. Базовые физико-технические параметры горных пород.

- •31. Влияние внешних полей на механические свойства пород.

- •32. Влияние внешних полей на тепловые свойства пород.

- •33. Влияние внешних полей на электромагнитные свойства пород.

- •34. Радиоактивность горных пород и минералов. Поглощение излучения.

- •35. Рыхлые горные породы и их физические свойства.

- •37. Принципы направленного изменения физических свойств горных пород. Изменчивость тепловых и электромагнитных свойств.

- •38. Сущность и классификация физических процессов горного производства.

- •39. Мерзлые горные породы. Морозостойкость горных пород.

- •40. Принципы расчеты взаимосвязи свойств горных пород и их значение для практики горного производства.

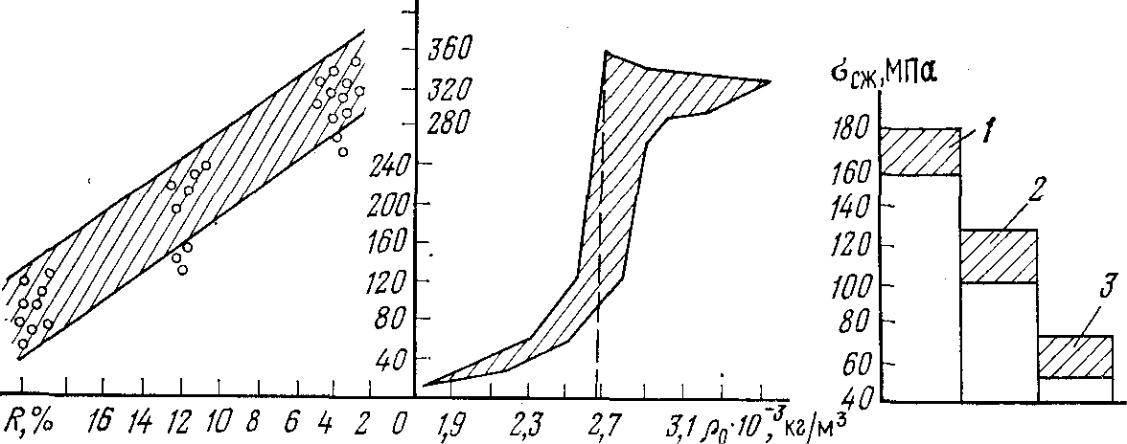

10. Влияние на прочность пород состава и строения.

Из породообразующих минералов наибольшей прочностью обладает кварц. По данным исследователей, предел прочности при сжатии кварца превышает 500 МПа

Прочностные характеристики пород очень чувствительны к их структуре. Прочность сцементированных пород в первую очередь определяется прочностью и качеством цемента (матрицы), а не заполнителя.

Наличие

более прочных несжимаемых зерен в менее

прочной матрице иногда не только не

упрочняет ее, а наоборот, способствует

более легкому разрушению породы. На

границе включения и матрицы под действием

внешних нагрузок, вызвавших средние

напряжения а, возникают касательные

напряжения

![]() зависящие

от соотношения модулей объемного сжатия

включения

зависящие

от соотношения модулей объемного сжатия

включения

![]() и

матрицы

и

матрицы

![]()

Наибольшие значения предела прочности при сжатии имеют плотные мелкозернистые кварциты и нефриты: 500—600 МПа. Значительной прочностью (более 350 МПа) обладают плотные мелкозернистые граниты, несколько меньшей — габбро, диабазы и крупнозернистые граниты. Прочность углей при сжатии изменяется в зависимости от степени их метаморфизма от 1 МПа (коксовые угли) до 35 МПа (антрациты).

Пределы

прочности при растяжении для большинства

пород не превышают 20 МПа и составляют

примерно (0,1—0,02)![]() .

Наибольшая прочность при растяжении

характерна для кварцитов и малопористых

перекристаллизованных мелкозернистых

мраморов.

.

Наибольшая прочность при растяжении

характерна для кварцитов и малопористых

перекристаллизованных мелкозернистых

мраморов.

Угол внутреннего трения в породах наиболее часто находится в пределах 20—60°, в углях 30—40° (см. табл. 3.7). Угол внутреннего трения уменьшается с увеличением содержания в породе мелких фракций, количества глинистых частиц (особенно монтмориллонита), так как это способствует взаимному скольжению одной части породы относительно другой.

![]()

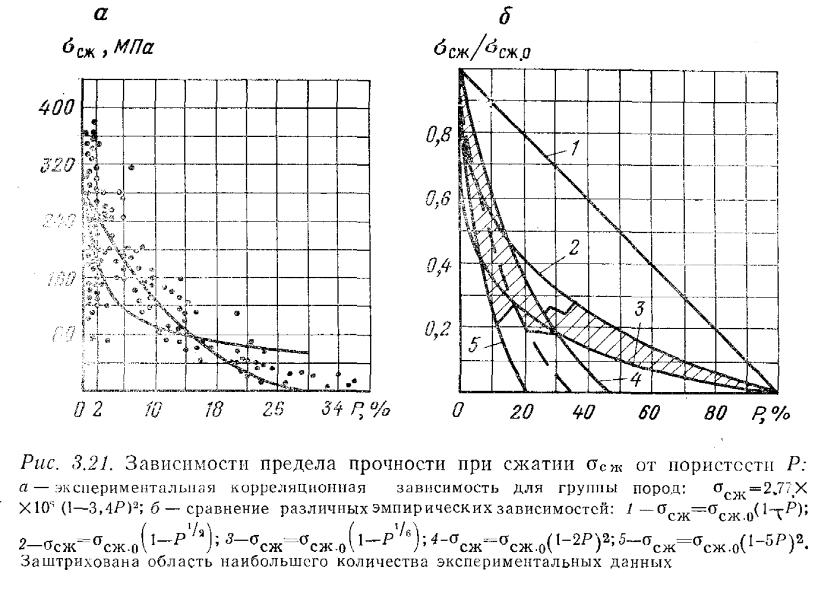

Основное

влияние на прочность пород оказывают

их пористость и трещиноватость. В

результате породы даже совершенно

различного состава могут иметь одну и

ту же прочность, и наоборот. Так,

![]() микроклиновых гранитов при увеличении

пористости и трещиноватости с 0,6 до 1 %

снижается с 240 до 180 МПа, при увеличении

Р до 3 %

снижается до 110 МПа. Соответственно

уменьшаются

микроклиновых гранитов при увеличении

пористости и трещиноватости с 0,6 до 1 %

снижается с 240 до 180 МПа, при увеличении

Р до 3 %

снижается до 110 МПа. Соответственно

уменьшаются

![]() с 62 до 41°, С

— с 1,3 до 0,1

МПа.

с 62 до 41°, С

— с 1,3 до 0,1

МПа.

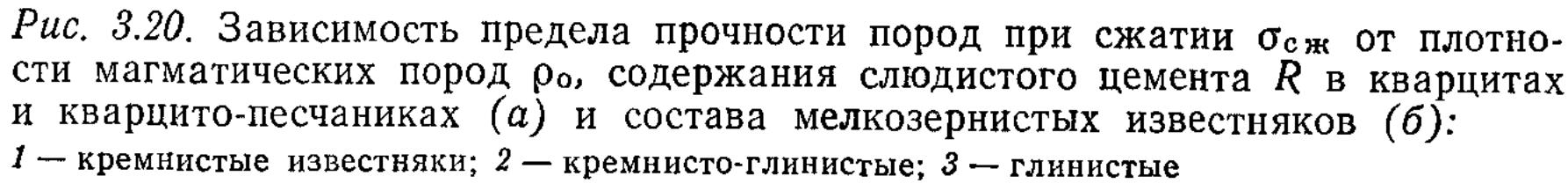

Экспериментальные данные показывают, что при значениях пористости до 20 % пределы прочности пород при сжатии подчиняются следующей квадратичной зависимости от пористости (рис. 3.21, а):

![]()

где

a'— l,5

![]() 4 — параметр формы порового пространства;

4 — параметр формы порового пространства;

![]() — предел

прочности минеральной фазы.

— предел

прочности минеральной фазы.

Существенное влияние на прочность пород оказывает также слоистость.

При растяжении поперек слоев порода будет разрушаться по слабому прослойку. При растяжении вдоль слоев прочные слои воспринимают на себя часть нагрузки и увеличивают общую сопротивляемость породы.

Следовательно,

![]()

Порфировидная структура повышает прочность пород в случае, если включения малы, а основная масса тонкокристаллическая и сплошная. Мостовая структура (взаимное прорастание зерен) также увеличивает, а стекловидные массы уменьшают прочность пород.

С увеличением размеров зерен прочность равномерно-зернистых горных пород (при прочих равных условиях) падает (рис. 3.23). Акад. П. А. Ребиндером установлено, что чем меньше частицы, слагающие твердое вещество, тем меньше микротрещиноватость и другие нарушения, которые, как известно, являются основной причиной разрушения твердого тела.

Эмпирическое уравнение, описывающее эту зависимость, может быть представлено в следующем виде:

![]() ,

где (

,

где (![]() — предел прочности монокристалла,

условный минимальный предел прочности

породы при

— предел прочности монокристалла,

условный минимальный предел прочности

породы при

![]() ;

d —

средний размер зерен, мкм; b

— показатель, находящийся в пределах

0,2

0,9

(в среднем b

— 0,5); k

— некоторая

константа, имеющая порядок 10 МПа.

;

d —

средний размер зерен, мкм; b

— показатель, находящийся в пределах

0,2

0,9

(в среднем b

— 0,5); k

— некоторая

константа, имеющая порядок 10 МПа.

Изменение размеров зерен от 1 до 100 мкм снижает прочность пород почти в 2 раза. При дальнейшем же росте размеров зерен изменение прочности крайне незначительно.