- •1.Предмет и содержание физики горных пород. Основные понятия.

- •2.Состав и строение горных пород. Параметры их характеризующие.

- •5.Напряжения и деформации в горных породах. Масштабная классификация напряжений в горных породах.

- •6.Упругие свойства минералов и горных пород. Закон Гука для минералов и горных пород. Параметры упругости.

- •7. Природа пластичности минералов. Пластические свойства породы. Параметры их характеризующие.

- •8. Физические теории прочности минералов. Теория прочности Гриффитса.

- •9. Феноменологические теории прочности пород. Теория прочности Мора. Паспорт прочности породы

- •10. Влияние на прочность пород состава и строения.

- •11. Ползучесть пород. Реологические свойства. Влияние состава и строения.

- •12. Распространение упругих колебаний в горной породе. Уравнение, описывающее этот процесс и параметры его характеризующие.

- •27. Фильтрация жидкостей и газов в горных породах. Параметры, ее характеризующие.

- •28. Рыхлые горные породы и их физические свойства. Параметры строения. Параметры, характеризующие их физические свойства.

- •29. Горно-технологические свойства горных пород. Классификация, параметры, методы определения.

- •30. Понятие о физико-технических свойствах горных пород. Классификация. Базовые физико-технические параметры горных пород.

- •31. Влияние внешних полей на механические свойства пород.

- •32. Влияние внешних полей на тепловые свойства пород.

- •33. Влияние внешних полей на электромагнитные свойства пород.

- •34. Радиоактивность горных пород и минералов. Поглощение излучения.

- •35. Рыхлые горные породы и их физические свойства.

- •37. Принципы направленного изменения физических свойств горных пород. Изменчивость тепловых и электромагнитных свойств.

- •38. Сущность и классификация физических процессов горного производства.

- •39. Мерзлые горные породы. Морозостойкость горных пород.

- •40. Принципы расчеты взаимосвязи свойств горных пород и их значение для практики горного производства.

38. Сущность и классификация физических процессов горного производства.

Любой технологический процесс горного производства, в котором участвует горная порода, в той или иной степени зависит от комплекса физических свойств породы.

Поэтому проектирование таких процессов, выбор технологической схемы, конструирование и выбор соответствующего оборудования, наконец, эффективная эксплуатация этого оборудования, повышение производительности труда, снижение себестоимости и энергоемкости горных работ связаны со знанием физических свойств горных пород и физических процессов, происходящих в них.

Процессы, в которых при ведении горных работ вступают во взаимодействие с горной породой инструмент, механизм или агрегат, изучаются физикой горных пород и носят обобщенное название физических процессов горного производства, которые по технологическим признакам подразделяют на:

подготовку массива пород к выемке (осушение, оттаивание) ;

разрушение, дробление, измельчение горных пород; упрочнение горных пород и поддержание горных выработок; борьбу с неблагоприятными и опасными явлениями в массивах горных пород;

перемещение и складирование горной массы; переработку и обогащение полезных ископаемых; контроль за свойствами, качеством, составом пород и полезных ископаемых, строением, состоянием и поведением массивов пород, технологическими процессами;

комплексное использование минеральных ресурсов. Исследование технологических процессов позволяет установить количественные соотношения между параметрами процесса и физическими свойствами пород. Это, в свою очередь, дает возможность решить следующие вопросы:

в области проектирования — выбор оптимальных систем и способов разработки месторождений; выбор оптимальных средств и механизмов для ведения горных работ;

в области конструирования горных машин и оборудования— совершенствование параметров известных механизмов с учетом конкретных горных пород; создание принципиально новых механизмов воздействия, основанных на изученном физическом эффекте;

в области горного производства — оптимальное использование механизмов, планирование и прогноз их производительности; нормирование труда рабочих; оперативный контроль за процессами в породах.

Так, при проектировании вскрытия месторождения, системы разработки, места расположения подземных выработок, порядка отработки необходимо знать прочностные, упругие, ре-логические свойства пород и их распределение в массиве, строение разрабатываемого массива, степень его увлажненности и фильтрационные характеристики.

Выбор механических способов разрушения пород обусловлен их механическими характеристиками, а немеханических способов — еще и тепловыми, и электрическими параметрами пород. Конструктивные параметры, например оптимальное количество штырей на шарошках бурового станка, расстояние между штырями, скорость вращения, осевые усилия, также связаны с прочностными и упругими свойствами пород.

39. Мерзлые горные породы. Морозостойкость горных пород.

Понижение температуры ниже 0 °С приводит к смерзанию рыхлых влажных пород. Это, в свою очередь, сказывается на всех физических свойствах породы.

Формирование мерзлых пород происходит в результате длительного действия отрицательных температур воздуха на поверхность массива.

Мерзлые горные породы по времени существования разделяют на сезонно-мерзлые и . многолетнемерзлые. Многолетнемерзлые, в свою очередь, подразделяются на сингенетические — возникшие в одно геологическое время с образованием самой породы, и эпигенетические — промерзавшие после накопления и формирования толщи пород.

При замерзании влажной дисперсной породы не вся ее влага переходит в лед сразу после 0 °С. Значительная часть ее остается в незамерзшем состоянии. Так, в глинах и суглинках даже при минус 10—16°С около 38—40 % влаги не замерзает. В общем случае количество незамерзшей воды прямо пропорционально содержанию С глинистой компоненты в породе (%). Полное замерзание воды наблюдается в мерзлом песке при Т = —26—30 6С, а в мерзлом каолине даже при Т = — 80 °С. Поэтому мерзлые породы наряду с показателем общей влажности (независимо от ее агрегатного состояния)' характеризуются еще количеством незамерзшей влаги wn и льдистостью wa (т. е. количеством льда в породе).

40. Принципы расчета взаимосвязи свойств пород и их значения для практики горного производства.

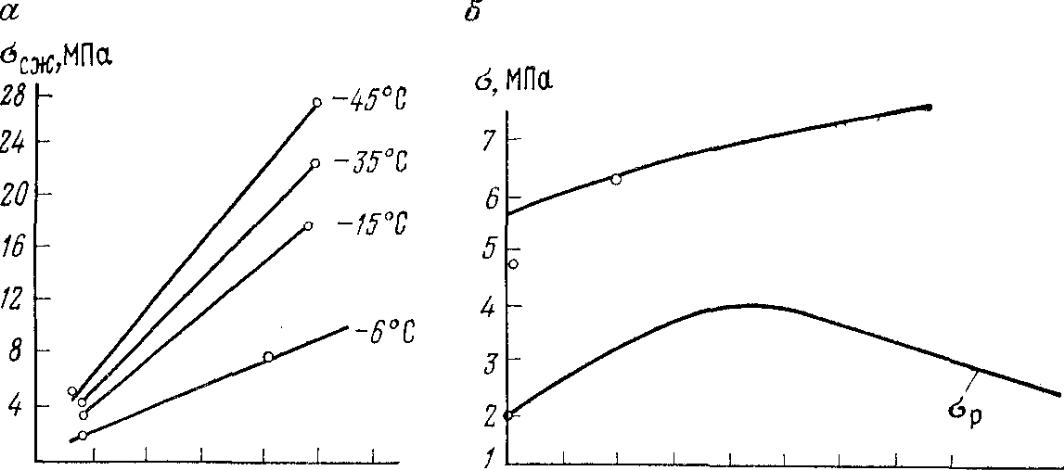

Рис. 14.6. Зависимости стСш мерзлого песка от влажности w и температуры (а) и (Тсж и Стр мерзлой глины от влажности w при t= —30 °С (б)

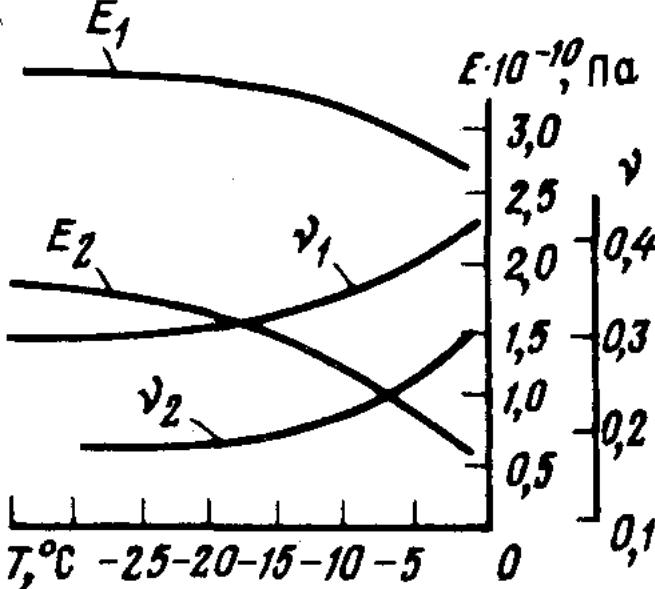

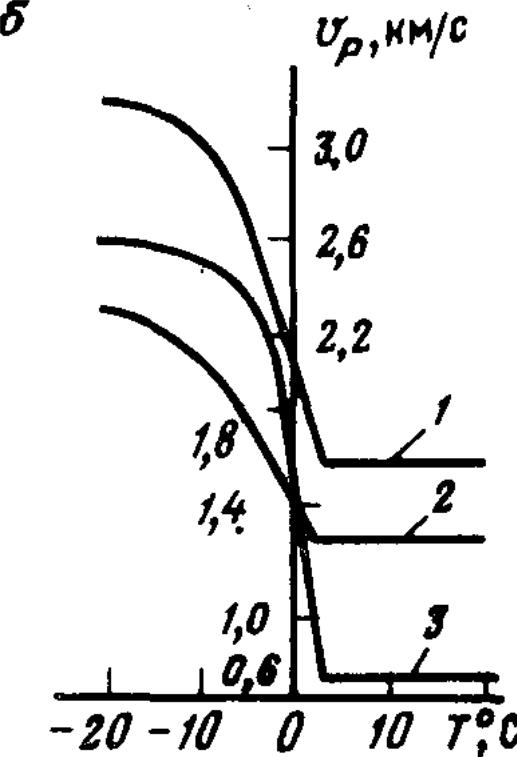

Рис. 14.7. Изменение модуля Юнга Е, коэффициента Пуассона v (а) и скорости распространения упругих волн vp (б) в рыхлых и связных породах при переходе в область отрицательных температур Т:

Е1 и Vi—для влажного песка; Е2 и V2 — для каолина' 1, 2 и 3 — соответственно для песчаника, песка и глины.

По мере увеличения влажности пород (до полного водонасыщения) и понижения температуры их предел прочности при сжатии существенно возрастает.

Прочность мерзлых сыпучих пород становится близкой к прочности плотных и полускальных пород.

При полном влагонасыщении пород увеличение их пористости (т. е. одновременное увеличение влажности и количества льда в составе мерзлой породы) приводит к увеличению Е, К, G в области относительно высоких температур (примерно •—6— 14 °С), а в области низких температур (ниже —10—15 °С) — к уменьшению параметров упругости.

Морозостойкость горных пород.

Неоднократные замораживание и оттаивание приводят в конце концов к остаточным нарушениям в объеме даже скальных пород. Это так называемое морозное выветривание горных пород обусловлено напряженным состоянием пород из-за замерзания воды в порах и трещинах.

При этом одновременно на скелет породы давит как лед, так и оставшаяся незамерзшая вода, сдавливаемая льдом. Установлено, что влияние последнего фактора преобладающее. Давление воды, замерзающей при —22 °С в замкнутом пространстве, составляет около 220 МПа.

Морозостойкость пород — это характеристика сопротивляемости пород разупрочению под воздействием циклического оттаивания и замерзания.

Морозостойкость оценивается коэффициентом морозостойкости kмст, равным отношению предела прочности пород после 25 циклов замораживания и оттаивания к пределу прочности полностью водонасыщенной исходной породы в условиях положительных температур:

![]()

Если kмст>0,75, образец считается морозостойким. Так, например, гранодиориты имеют kМст = 144/178 = 0,86, известняки — от 0,82 до 0,47.

Довольно часто морозостойкость оценивают количеством циклов замораживания и оттаивания, приводящих к разрушению образца породы. Так, карбонатные породы выдерживают 100—200 циклов, песчаники и порфириты до 400, гравий — от 15 до 300 циклов. -

Морозостойкость определяет устойчивость откосов бортов и уступов на карьерах при длительном их стоянии (например, нерабочий борт карьера).

Морозостойкость является важным показателем качества строительных каменных материалов.