- •1.Предмет и содержание физики горных пород. Основные понятия.

- •2.Состав и строение горных пород. Параметры их характеризующие.

- •5.Напряжения и деформации в горных породах. Масштабная классификация напряжений в горных породах.

- •6.Упругие свойства минералов и горных пород. Закон Гука для минералов и горных пород. Параметры упругости.

- •7. Природа пластичности минералов. Пластические свойства породы. Параметры их характеризующие.

- •8. Физические теории прочности минералов. Теория прочности Гриффитса.

- •9. Феноменологические теории прочности пород. Теория прочности Мора. Паспорт прочности породы

- •10. Влияние на прочность пород состава и строения.

- •11. Ползучесть пород. Реологические свойства. Влияние состава и строения.

- •12. Распространение упругих колебаний в горной породе. Уравнение, описывающее этот процесс и параметры его характеризующие.

- •27. Фильтрация жидкостей и газов в горных породах. Параметры, ее характеризующие.

- •28. Рыхлые горные породы и их физические свойства. Параметры строения. Параметры, характеризующие их физические свойства.

- •29. Горно-технологические свойства горных пород. Классификация, параметры, методы определения.

- •30. Понятие о физико-технических свойствах горных пород. Классификация. Базовые физико-технические параметры горных пород.

- •31. Влияние внешних полей на механические свойства пород.

- •32. Влияние внешних полей на тепловые свойства пород.

- •33. Влияние внешних полей на электромагнитные свойства пород.

- •34. Радиоактивность горных пород и минералов. Поглощение излучения.

- •35. Рыхлые горные породы и их физические свойства.

- •37. Принципы направленного изменения физических свойств горных пород. Изменчивость тепловых и электромагнитных свойств.

- •38. Сущность и классификация физических процессов горного производства.

- •39. Мерзлые горные породы. Морозостойкость горных пород.

- •40. Принципы расчеты взаимосвязи свойств горных пород и их значение для практики горного производства.

32. Влияние внешних полей на тепловые свойства пород.

Влияние влажности.

Так как вода имеет по сравнению с воздухом более высокие значения удельной теплоемкости, теплопроводности, температуропроводности, удельной электрической проводимости, диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, все эти физические параметры с увлажнением пород возрастают.

Степень их возрастания зависит от количества влаги, которую способна поглотить порода, и от степени отличия величины физического параметра минеральной фазы от его значения у насыщающей породу жидкости.

Удельная теплоемкость воды с значительно превышает теплоемкость не только воздуха, но и любого минерала. Поэтому теплоемкость пористых и насыщенных влагой пород имеет наибольшие абсолютные значения по сравнению с другими породами и может быть вычислена по формуле арифметического средневзвешенного.

На величину удельного электрического сопротивления влияет не только общее содержание воды в породе, но и степень ее минерализации. Песчаники, насыщенные пресной водой и имеющие удельное электрическое сопротивление 100—300 Ом-м и более, после насыщения минерализованной водой снижают рэ до 10—20 Ом-м.

Повышение электрической проводимости σэ пород с насыщением их водой происходит в основном в самом начале увлажнения. При увлажнении абсолютно сухого песчаника даже на доли процента (0,3—0,5%) его электрическая проводимость увеличивается на несколько порядков, так как в этом основную роль играют токопроводящие каналы, возникающие с самого начала насыщения породы водой.

Влияние давления.

При нагреве породы тепловая энергия расходуется как на повышение внутренней энергии породы, так и на совершение внешней работы, поэтому теплоемкость ср, определенная при постоянном давлении, обычно несколько выше теплоемкости cv, определенной при постоянном объеме, так как происходят затраты энергии на преодоление давления.

Температуропроводность пород с увеличением давления повышается незначительно.

Всестороннее давление, как правило, увеличивает теплопроводность пористых пород и уменьшает их коэффициенты теплового расширения. Это связано с тем, что происходит уплотнение пород, улучшаются условия передачи тепла в породе, а возможности расширения породы снижаются.

Влияние давления на электрическое сопротивление горных пород неодинаково и зависит от содержания жидкостей и газов в породе. Чаще всего с увеличением нагрузки наблюдается уменьшение сопротивления сухой или слабо насыщенной влагой породы, что объясняется снижением ее пористости и улучшением контактов между частицами. Кроме того, при небольшом содержании влаги в породе обычно не все поры заполняются водой. Под давлением заполненные водой поры смыкаются и образуют непрерывные токопроводящие каналы, что также приводит к уменьшению электрического сопротивления.

У большинства горных пород наиболее интенсивные изменения сопротивления (в 1,2—2 раза) наблюдаются при увеличении механических односторонних напряжений от 10 до 60 МПа.

Увеличение давления вызывает некоторый рост диэлектрической проницаемости сухих пористых пород за счет уплотнения минерального скелета: этот рост наиболее значителен до давлений 100 МПа. Наличие влаги качественно эту зависимость не изменяет.

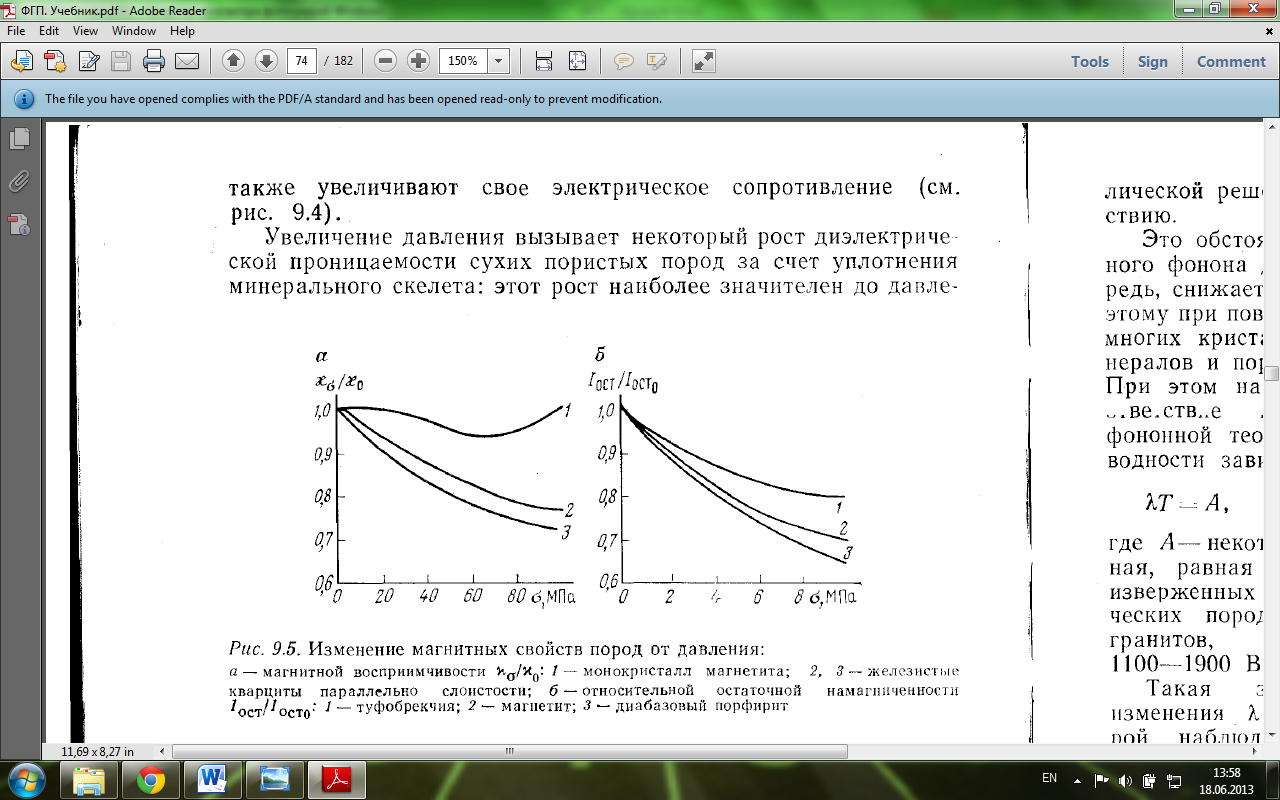

С увеличением одноосного давления магнитная восприимчивость пород в направлении, параллельном сжатию, обычно уменьшается. В направлении же, перпендикулярном к сжатию, величина к сначала быстро растет, а при дальнейшем сжатии не изменяется. При всестороннем давлении на магнетит обнаружено изменение характера влияния давления х при фазовом переходе в области 60 МПа. Остаточная намагниченность с увеличением давления уменьшается.

Влияние теплового поля.

Повышение температуры пород также приводит к изменению тепловых и электромагнитных свойств пород. Причиной их изменения являются все те же факторы, которые были отмечены выше (термонапряжения, термоэффекты). Однако даже при отсутствии перечисленных факторов повышение температуры сказывается на тепловых и электромагнитных свойствах пород из-за роста кинетической энергии колеблющихся частиц в породах.

Повышение температуры приводит к более интенсивному и хаотичному колебанию ионов в кристаллической решетке и соответственно к их большему взаимодействию.

Это обстоятельство приводит к увеличению рассеяния одного фонона другим за счет их сталкивания, что, в свою очередь, снижает величину пути свободного пробега фононов. Поэтому при повышении температуры снижается теплопроводность многих кристаллических минералов и пород.

Теплопроводность пород, имеющих высокую пористость (известняки и др.), с повышением температуры изменяется немного, что связано в основном с наличием радиационной составляющей теплопроводности в пористых породах. В практических расчетах можно принять теплопроводность этих пород независимой от температуры.

Теплопроводность аморфных и скрытокристаллическнх минералов и пород (обсидиан, аморфные разновидности Si02 и др.) с повышением температуры возрастает. Некоторый рост теплопроводности с повышением температуры наблюдается также у анортозитов, глин и углей. Это связано с большой нарушенностью кристаллической решетки пород при исходных температурах.

При повышении температуры влажных пород влага испаряется. Поэтому кривые теплопроводности таких пород при нагреве до 100—200 °С имеют область максимума: вначале, так как теплопроводность воды с повышением температуры увеличивается, X всей породы возрастает, а затем при испарении влаги происходит уменьшение теплопроводности.

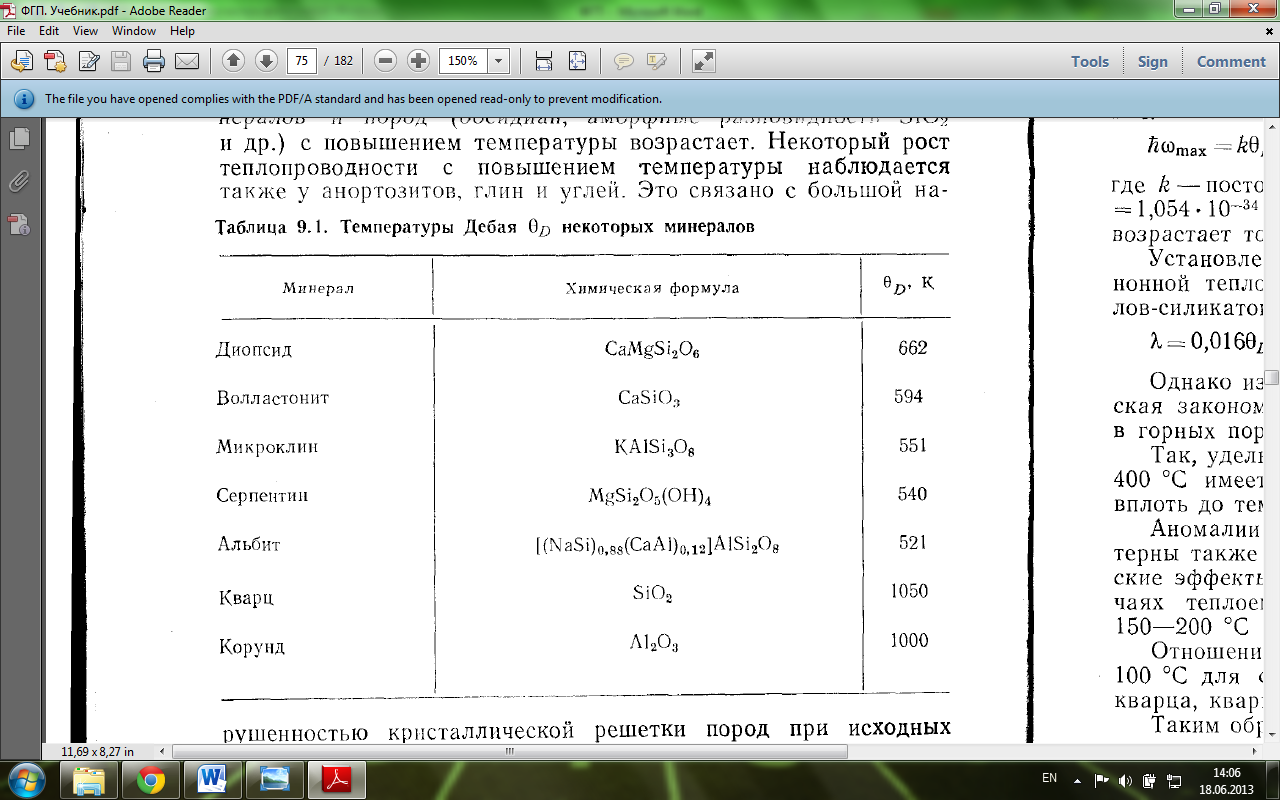

Увеличение энергии собственных колебаний частиц в минеральной фазе горной породы, обусловленное ростом частоты колебаний, приводит к увеличению удельной теплоемкости породы с повышением температуры. Максимальная частота и соответственно максимум энергии в твердых телах наблюдаются при определенной, так называемой характеристической температуре (температура Дебая).

Коэффициент объемного теплового расширения пород и минералов с повышением температуры также возрастает.

Коэффициент теплоотдачи пород с повышением температуры возрастает, наиболее существенно— у кварцита (в 4 раза при нагреве со 100 до 600 °С), а слабее всего —у габбро.

Изменение удельного электрического сопротивления горных пород с повышением температуры подчиняется законам зонной теории электрической проводимости.

Подвижность ионов в диэлектриках с повышением температуры увеличивается, растет их кинетическая энергия и облегчается их вырывание из решетки. Поэтому электрическая проводимость диэлектрика возрастает.

Диэлектрическая проницаемость большинства пород с повышением температуры также возрастает.

Установлено, что с повышением температуры происходит дифференциация пород и минералов по диэлектрической проницаемости. Так, если диэлектрическая проницаемость породообразующих минералов при комнатных температурах не превышает 10, то в области 600 °С разных минералов меняется от 6 до 33 (рис. 9.9).

Характерно, что в жидкостях, в которых отсутствуют жесткие связи между молекулами, диэлектрическая проницаемость с повышением температуры уменьшается. В ряде случаев такая закономерность возможна и в породах.

С повышением температуры растет подвижность атомов, составляющих домены. При определенной температуре, называемой точкой Кюри, домены полностью лишаются магнитных моментов. Выше этой температуры ферромагнетик переходит в парамагнетик.

Температура Кюри пород зависит от их строения и минерального состава. Если порода содержит несколько ферромагнитных минералов, то она может иметь ряд точек Кюри, соответствующих каждому минералу.

Влияние низких температур на изменение электрических и тепловых свойств пород сказывается, в первую очередь, из-за замерзания влаги при переходе в область отрицательных температур. В связи с этим в области 0°С наблюдается характерный для фазовых переходов перелом кривой зависимости показателей свойств от температуры.

Плавный рост теплопроводности и электросопротивления скальных сухих пород при их охлаждении вплоть до глубоких температур обусловлен явлениями снижения кинетической энергии колеблющихся частиц породы. Теплопроводность растет из-за уменьшения вероятности столкновения фононов, т. е. из-за роста пути свободного пробега фононов.