- •Электроэнергетических системах

- •Введение

- •Контрольные вопросы

- •1. Описание переходных процессов в электроэнергетических системах

- •1Л. Описание переходных процессов в синхронных генераторах

- •1.2. Описание переходных процессов в нагрузках

- •Моделирование электрической сети при расчётах устойчивости

- •Описание переходных процессов в системах возбуждения генераторов

- •Описание переходных процессов в первичных двигателях и в системах регулирования скорости

- •Математическая модель электроэнергетической системы для исследования устойчивости

- •Контрольные вопросы

- •Характеристики мощности и статическая устойчивость

- •Характеристики мощности простейшей нерегулируемой электроэнергетической системы с неявнополюсными генераторами

- •Характеристики мощности простейшей нерегулируемой электроэнергетической системы с явнополюсными генераторами

- •Характеристики мощности сложных электроэнергетических систем

- •Характеристики мощности и статическая устойчивость асинхронных двигателей

- •Характеристики мощности и статическая устойчивость комплексных нагрузок узлов

- •Вычисление коэффициентов характеристического уравнения

- •Анализ корней характеристического уравнения

- •Анализ статической устойчивости простейшей нерегулируемой электроэнергетической системы методом малых колебаний

- •Определение критических напряжений узлов методом утяжеления режима

- •Анализ статической устойчивости электроэнергетической системы путём преобразования схемы

- •Определение методом утяжеления режима критических напряжений узлов.

- •Общая характеристика задачи

- •Динамическая устойчивость простейшей электроэнергетической системы

- •Энергетические соотношения, характеризующие движение ротора генератора. Способ площадей

- •Представление процесса на фазовой плоскости

- •Динамическая устойчивость сложной электроэнергетической системы

- •Общая характеристика асинхронных режимов

- •Возникновение асинхронного режима

- •Задачи, возникающие при исследовании асинхронных режимов

- •Определение параметров асинхронных режимов

- •Ресинхронизация генераторов

- •Процесс возникновения асинхронного режима в простейшей системе.

- •Статические характеристики мощности нагрузочных узлов по частоте

- •Баланс мощности в системе при изменении частоты

- •Неустойчивость частоты (лавина частоты)

- •Динамические характеристики системы при изменении частоты

- •8Л. Кратковременные перерывы питания и их последствия

- •Характерные режимы двигателей

- •Характеристика иротивоаварийиых мероприятий и их обоснование

- •Генераторы

- •Линии электропередачи

- •Трансформаторы и заземление их нейтралей

- •Мероприятия эксплуатационного характера

- •Для чего на длинных линиях применяются переключательные пункты?

- •Для чего на линиях применяется автоматическое повторное включение?

- •Для чего применяется отключение части нагрузки в переходном режиме?

Описание переходных процессов в первичных двигателях и в системах регулирования скорости

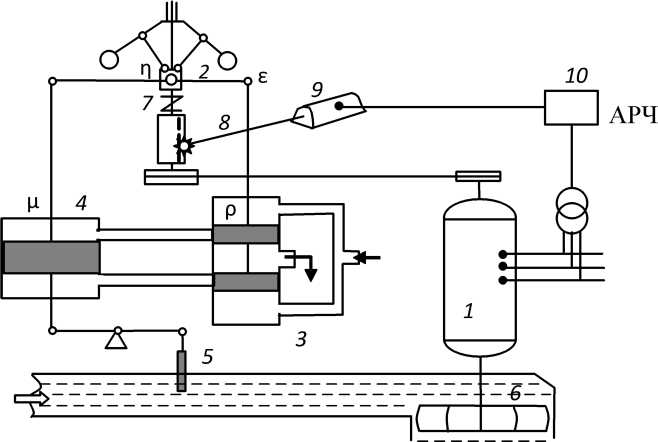

Принципиальная схема системы регулирования скорости первичных двигателей приведена на рис. 1.21.

Рис.

1.21. Система регулирования скорости

ротора генератора

Поясним действие схемы. Предположим, что электрическая нагрузка генератора 1 увеличилась. Возникшее несоответствие моментов, приложенных к ротору генератора AM = Мт - М < 0, приведёт к снижению скорости ротора. Вследствие этого муфта 2 центробежного маятника начнет смещаться вниз, открывая окна золотника 3. Поршень серводвигателя 4, придя в движение, заставит перемещаться вверх задвижку (условное название) трубопровода 5, увеличивая тем самым поступление энер

гоносителя в турбину 6, а следовательно, и скорость вращения ротора генератора.

При медленном изменении положения ц задвижки, определяющей степень открытия трубопровода, полезный момент турбины (за вычетом потерь) будет изменяться пропорционально положению задвижки

МЧ1 = к^ ц, 0<ц<цном. (1.79)

Момент турбины зависит не только от положения задвижки, но и от скорости вращения турбины. Зависимость Мтсо при постоянном открытии задвижки можно считать линейной:

Мтю = М0(1-£со). (1.80)

Зависимости

момента турбины от положения задвижки

и от скорости вращения турбины приведены

на рис. 1.22.

Зависимости

момента турбины от положения задвижки

и от скорости вращения турбины приведены

на рис. 1.22.

Рис 1.22. Характеристики момента и мощности турбины

Учитывая (1.80), мощность, развиваемая турбиной при постоянном положении задвижки (нерегулируемая турбина), будет равна

Рт = со Мт = М0 ^оо — к со^ j,

т. е. является квадратичной функцией со (см. рис. 1.22). Максимум этой зависимости соответствует наилучшему КПД турбины. Однако работать с наилучшим КПД практически невозможно, т. к. даже небольшое увеличение нагрузки генератора приведет к останову нерегулируемой турбины.

Зона устойчивых рабочих режимов находится справа от максимума характеристики мощности турбины (например, в точке а).

Зависимость момента турбины от ц и ш в относительных номинальных единицах турбины можно представить в виде

Mj — Ц- • мт(0.

При малых отклонениях со от исходного положения Мтю принимают равным 1.

Приведём теперь основные соотношения, характеризующие систему регулирования скорости ротора генератора в переходном режиме.

Для описания переходных процессов в регуляторе скорости можно использовать следующие уравнения:

А со* х

= Ц + !^0, v = rv(v, v3,v0);

^ (1-81)

Ts И" — (Д’ M'min’ M'max)’

Здесь Лсо*= со*-со о* - отклонение скорости вращения ротора от номинальной; V - скорость перемещения задвижки; ц 0 - уставка для системы регулирования скорости; Ts - постоянная времени исполнительного механизма; <j - коэффициент неравномерности системы регулирования скорости. Величина 1/а является коэффициентом усиления по отклонению скорости.

Первое уравнение определяет суммарный сигнал, действующий на вход исполнительного механизма, от чего зависит скорость перемещения задвижки. Второе уравнение учитывает имеющиеся конструктивные ограничения на максимальную скорость перемещения при закрытии v3 и открытии v0 трубопровода. Третье уравнение описывает перемещение задвижки трубопровода. Четвертым уравнением вводятся конструктивные ограничения положения задвижки.

Переходные процессы в паровой турбине можно учесть следующими уравнениями:

^ dMTR ,

Т тв — Л/Г .. Л/Г

^тв . ^тв^^ном г 1У±ТВ>

at

Т„„^^ = (\-ктВ)Мтиом1х-Мш; (1.82)

Mj = Mjg + •

Здесь ктв - доля момента, развиваемого частью высокого давления турбины; Мтв - момент, развиваемый частью высокого давления турбины; Мтн - момент, развиваемый частью среднего и низкого давления турбины; Мт - полный момент турбины; Ттв - постоянная времени парового объёма части высокого давления турбины; Гпп - постоянная времени объёма пароперегревателя.

Переходные процессы в гидравлической турбине можно учесть уравнением (1.83)

Т°~Т7~ = ~МТ + Ц ном - vном. (1.83)

at

Здесь последний член учитывает гидравлический удар - временное изменение напора перед задвижкой в зависимости от скорости перемещения задвижки; кт - коэффициент, зависящий от конструкции, подводящей воду к турбине; Т0 - постоянная времени объема воды в подводящей конструкции и турбине.

Для установившегося режима из приведенных уравнений следует

Мт=мт0-^ Мтном, (1.84)

а

где Мт0 - уставка для системы регулирования скорости; величина пропорциональная р0 из (1.81).

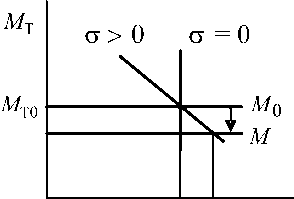

Зависимость (1.84) называется статической характеристикой момента регулируемой турбины. На рис. 1.23 статические характеристики момента турбины приведены для двух значений коэффициента неравномерности с.

со0

со

Рис.

1.23. Статическая характеристика момента

регулируемой турбины

со

Из-за того, что коэффициент неравномерности системы регулирования скорости отличен от нуля (статическое регулирование), установившаяся скорость турбины © может несколько отличаться от номинальной со 0.

Для того чтобы устранить возникшее отклонение скорости Дсо = со-со0,

необходимо дополнительное воздействие на регулятор скорости. Это воздействие может исходить либо от диспетчера, либо от регулятора частоты (АРЧ), и осуществляется через специальный механизм. На рис. 1.21 к этому механизму относится пружина 7, передаточный валик 8 и двигатель 9. Если увеличить несколько натяжение пружины, то это вызовет дополнительное открытие задвижки трубопровода, и тем самым можно устранить нежелательное снижение скорости и наоборот. Изменение натяжения пружины эквивалентно изменению ц0 в системе уравнений (1.81) или Мт0 в

уравнении (1.84). При этом Мт0 (или \х 0) нужно рассматривать как уставку для системы регулирования скорости. Изменение Мт0 приводит к смещению статической характеристики момента турбины параллельно самой себе (рис. 1.24).

Рис. 1.24. Смещение статических характеристик момента турбины при изменении уставки

Пусть исходный режим отвечал точке 0 на статической характеристике момента турбины, занимающей положение 1. После того, как нагрузка генератора увеличилась на величину AM, новый режим отвечал бы точке 1 при прежнем положении статической характеристики. Однако под действием, например, регулятора частоты, стремящегося свести к нулю отклонение скорости от номинальной (астатическое регулирование), статическая характеристика момента турбины перемещается в положение

и новый режим будет соответствовать точке 2 при вновь установившейся номинальной скорости вращения.

Действие регулятора частоты, изменяющего уставку регулятора скорости, можно отразить следующим уравнением:

Асо

т

ном •

аАРЧ

(1.85)![]()

Нужно отметить, что постоянная времени регулятора частоты ГАРЧ велика. Благодаря этому регулятор частоты реагирует только на устойчивые отклонения скорости вращения ротора генератора и не оказывает заметного влияния на кратковременные переходные процессы. Поэтому при рассмотрении статической, а также синхронной динамической устойчивости действие регулятора частоты можно не учитывать.