- •Электроэнергетических системах

- •Введение

- •Контрольные вопросы

- •1. Описание переходных процессов в электроэнергетических системах

- •1Л. Описание переходных процессов в синхронных генераторах

- •1.2. Описание переходных процессов в нагрузках

- •Моделирование электрической сети при расчётах устойчивости

- •Описание переходных процессов в системах возбуждения генераторов

- •Описание переходных процессов в первичных двигателях и в системах регулирования скорости

- •Математическая модель электроэнергетической системы для исследования устойчивости

- •Контрольные вопросы

- •Характеристики мощности и статическая устойчивость

- •Характеристики мощности простейшей нерегулируемой электроэнергетической системы с неявнополюсными генераторами

- •Характеристики мощности простейшей нерегулируемой электроэнергетической системы с явнополюсными генераторами

- •Характеристики мощности сложных электроэнергетических систем

- •Характеристики мощности и статическая устойчивость асинхронных двигателей

- •Характеристики мощности и статическая устойчивость комплексных нагрузок узлов

- •Вычисление коэффициентов характеристического уравнения

- •Анализ корней характеристического уравнения

- •Анализ статической устойчивости простейшей нерегулируемой электроэнергетической системы методом малых колебаний

- •Определение критических напряжений узлов методом утяжеления режима

- •Анализ статической устойчивости электроэнергетической системы путём преобразования схемы

- •Определение методом утяжеления режима критических напряжений узлов.

- •Общая характеристика задачи

- •Динамическая устойчивость простейшей электроэнергетической системы

- •Энергетические соотношения, характеризующие движение ротора генератора. Способ площадей

- •Представление процесса на фазовой плоскости

- •Динамическая устойчивость сложной электроэнергетической системы

- •Общая характеристика асинхронных режимов

- •Возникновение асинхронного режима

- •Задачи, возникающие при исследовании асинхронных режимов

- •Определение параметров асинхронных режимов

- •Ресинхронизация генераторов

- •Процесс возникновения асинхронного режима в простейшей системе.

- •Статические характеристики мощности нагрузочных узлов по частоте

- •Баланс мощности в системе при изменении частоты

- •Неустойчивость частоты (лавина частоты)

- •Динамические характеристики системы при изменении частоты

- •8Л. Кратковременные перерывы питания и их последствия

- •Характерные режимы двигателей

- •Характеристика иротивоаварийиых мероприятий и их обоснование

- •Генераторы

- •Линии электропередачи

- •Трансформаторы и заземление их нейтралей

- •Мероприятия эксплуатационного характера

- •Для чего на длинных линиях применяются переключательные пункты?

- •Для чего на линиях применяется автоматическое повторное включение?

- •Для чего применяется отключение части нагрузки в переходном режиме?

Описание переходных процессов в системах возбуждения генераторов

Система возбуждения генератора состоит из возбудителя, подвозбу- дителя и автоматического регулятора (АРВ). В нормальных режимах задача регулятора состоит в поддержании требуемой величины напряжения в заданной точке схемы, а в переходных режимах действие регулятора должно также способствовать затуханию возникших колебаний.

Применяемые на генераторах в настоящее время регуляторы возбуждения в основном разделяются на регуляторы пропорционального типа и регуляторы сильного действия. Регуляторы пропорционального типа изменяют ток возбуждения генератора пропорционально отклонению регулируемого напряжения. Регуляторы сильного действия реагируют не только на отклонение регулируемого напряжения, но и на отклонения других параметров режима, а также на производные параметров режима.

Структурная схема и описание переходных процессов

в системах регулирования возбуждения пропорционального

типа

Структурная

схема системы регулирования возбуждения

пропорционального типа представлена

на рис. 1.19.

Структурная

схема системы регулирования возбуждения

пропорционального типа представлена

на рис. 1.19.

I ^ Т/го

1—* иг\ |

■ Кои |

AUT |

1 |

| Ае |

1 |

|

1 + рТи |

|

\ + рТр |

\ е0— |

1 + рТе |

АРВ Возбудитель Генератор

Рис. 1.19. Структурная схема системы регулирования возбуждения пропорционального типа

Переходные процессы в системе регулирования возбуждения пропорционального типа могут быть учтены следующим образом (учитывая

(1.43)):

-в возбудителе

J_

+ рТе

-в регуляторе

Ае = ^ A Ur , (1.69)

(l + pTpXl + pTu)

где Те, Тр, Tjj - постоянные времени возбудителя, усилительного и измерительного элементов регулятора; A UT = Ur0 -UT - отклонение регулируемого напряжения UT от требуемого уровня Ur0; Кои - общий коэффициент усиления системы регулирования возбуждения по отклонению напряжения.

Подставляя (1.69) в (1.68), можно получить общее уравнение, отражающее переходные процессы в системе регулирования возбуждения пропорционального типа

Л J- ^0 и А тт

А Еае = A UT.

(i+pTvXi + pTyXi + pTj

В установившемся режиме (р — 0 )

~ Kqu ' ^ Ur ,

т. е. добавка к вынужденной составляющей ЭДС холостого хода Eqe пропорциональна отклонению A UT регулируемого напряжения от требуемого уровня.

Коэффициент усиления по отклонению напряжения системы регулирования возбуждения имеет следующую размерность

v _ ^Eqe ед.возб.

0 U ~ А Тт ’ ’

А иг ед.напр. что читается как «единиц возбуждения на единицу напряжения».

В качестве единицы напряжения принимается номинальное напряжение генератора. В качестве единицы возбуждения служит величина Eqe

либо в режиме холостого хода генератора (равна номинальному напряжению генератора), либо в режиме номинальной нагрузки генератора. В первом случае размерностью коэффициента усиления по отклонению напряжения будет ед.возб.хх/ед.напр , во втором ед.возб.ном/ед.напр.

Для того чтобы величина A UT была незначительной, необходимо обеспечить очень большой коэффициент усиления по отклонению напряжения. Приближенно можно считать, что

дс/г, = _^1_* _L.

Uг ном Kqu

Таким образом, если потребовать точность поддержания напряжения А итш = (1 -г- 2) % , то необходимо иметь = (50^-100) ед.возб.хх/

ед.напр. Столь большая необходимая величина коэффициента усиления по отклонению напряжения приводит к тому, что система возбуждения генератора с регуляторами пропорционального типа оказывается неустойчивой. В системе возбуждения возникают колебания с нарастающей амплитудой. Системы возбуждения с регуляторами пропорционального типа устойчиво могут работать с Кои < 10, и поддержание напряжения генератора часто оказывается неудовлетворительным.

Структурная схема и описание переходных процессов

в системе регулирования возбуждения сильного действия

Поиски путей обеспечения устойчивой работы электроэнергетических систем при больших коэффициентах усиления по отклонению регулируемого напряжения привели к созданию так называемых систем возбуждения сильного действия. Оказалось необходимым вести регулирование возбуждения не по одному, а по нескольким параметрам регулирования и не только по отклонениям, но и по производным параметров регулирования, иметь практически безынерционные возбудители ( « 0,05 с ) с высоким потолком возбуждения, (2 н- 4) uf ном.

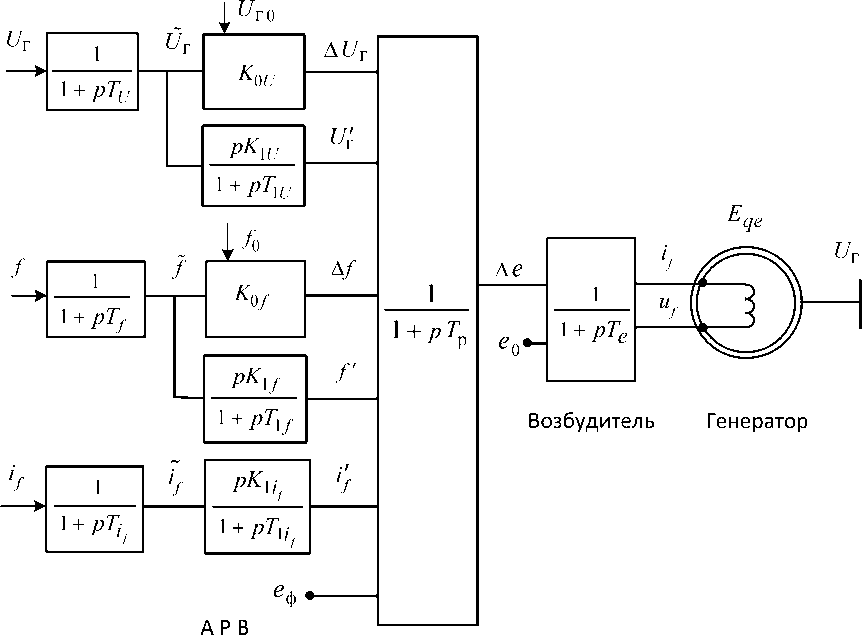

Структурная схема системы регулирования возбуждения сильного действия приведена на рис 1.20.

Рис.

1.20. Структурная схема системы

регулирования возбуждения сильного

действия

Переходные процессы в системе регулирования возбуждения сильного действия в общем виде можно учесть следующей системой уравнений:

в возбудителе

Д£,е = Же(р).Де ; (1.70)

в регуляторе

Ле = 5>я.(/>)-ЛЯ./ , (1.71)

nj '

где We (p) - передаточная функция возбудителя; Wn {р) - передаточная

функция регулятора по каналу параметра регулирования Я ;.

Для реальных устройств передаточные функции We (р), Wn (р)

достаточно сложны. Вид передаточных функций, которые с определенной точностью аппроксимируют истинные, как правило, рекомендуется разработчиками систем регулирования возбуждения. Обычно принимается, что передаточная функция тиристорного возбудителя

We{p) = ; (1-72 )

ек ’ \ + рТе

передаточная функция регулятора по каналу параметра регулирования /7/

рКш,

коп

+ —

0П1

1 +

рТш

V J

J

1

(Ь73)

(1 + рГр)(1 + ^Гя.

Здесь Коп , Кхп - коэффициенты усиления по отклонению и первой производной параметра 77 ; те, т тп тш - постоянные времени возбу-

J J J

дителя, усилительного, измерительного и дифференцирующего элементов регулятора соответственно.

При анализе динамической устойчивости электроэнергетических систем используется численное интегрирование. Поэтому операторные уравнения (1.70)-(1.73) приходится записывать в форме обыкновенных дифференциальных уравнений. Необходимо учитывать также важные конструктивные ограничения, проявляющиеся при больших возмущениях.

Дифференциальные уравнения переходных процессов во входных цепях АРВ:

в канале регулируемого напряжения

dUT

т L - ту _ ту ■

1Ur 7, _ Г UT’

r dt

(1.74)

eu=Km(Un-UT) + KwU'T;

в канале частоты

гД = /»-/;

dt

(1.75)

T

f

ef=K4(f-f0) + K,}f;

в канале тока возбуждения

Ti

(1.76)

T\i

f

dt

d_

— i 7

-

lf

lf’

--T/

+

f

dt

di'

di

f

(1.77)

Ле = Ге (Ае, Aemin , A<?max),

где Ге - функция, вводящая ограничение суммарного сигнала на входе усилительного элемента регулятора; еф - сигнал, пропорциональный форсировке возбуждения,

<W ПРИ ит - <W

0 , при С/р > ^расфор’

Uфор’ ^расфор _ уставки на форсировку и снятие форсировки возбуждения.

Переходные процессы в возбудителе:

Eqe Гe \Eqe> Eqe min’ Eqe max )>

где ГE - функция, вводящая ограничение Eqe.