- •Лабораторная работа № 1

- •Методика эксперимента

- •Порядок выполнения работы

- •Методика эксперимента

- •1.Определение содержания песчаных частиц (2,0-0,05 мм)

- •2.Определение содержания глинистых частиц (мельче 0,005 мм)

- •3. Определение содержания пылеватых частиц (Пл)

- •Лабораторная работа №2

- •Методика эксперимента

- •3(Б) - суглинки тяжелые; 4 - глины

- •Лабораторная работа №3

3(Б) - суглинки тяжелые; 4 - глины

Вывод: мы ознакомились с методикой определения пределов пластичности и классифицировать по ним глинистые грунты.

Лабораторная работа №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ

Ц е л ь р а б о т ы: опытное определение характеристик деформируемости песчаных и глинистых грунтов по результатам испытаний.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Грунт состоит из твердых частиц и пор, которые частично или полностью заполнены водой.

Под действием внешнего давления грунты способны давать осадку, т.е. уменьшаться в объеме. Степень сжимаемости грунтов зависит от характера и структуры грунта.

Сжимаемость песчаных грунтов невелика и зависит от их гранулометрического, минерального состава и плотности сложения, она развивается за счет взаимного перемещения отдельных зерен и протекает очень быстро, независимо от влажности.

Сжимаемость глинистых грунтов зависит от их минерального состава, степени дисперсности, пористости, а также от состояния породы и условий сжатия. Скорость сжатия глинистых грунтов зависит от их водопроницаемости. При малых значениях коэффициента фильтрации и большой мощности сжимаемого слоя процесс сжатия может длиться многие годы.

Грунт, помещенный в кольцо с жесткими стенками, исключающими боковое расширение, под влиянием передаваемой на него вертикальной нагрузки будет уплотняться, т.е. уменьшаться в объеме или, как говорят, давать осадку, что внешне выражается в уменьшении высоты образца. Это происходит вследствие уменьшения пористости. Сжимаемость же воды, минеральных частиц - незначительна и ей пренебрегают. Графическая зависимость коэффициента пористости от давления при невозможности поперечного расширения грунта называется компрессионной кривой. Модуль деформации Е является важнейшим показателем деформируемости грунта и используется при расчете осадок основания.

Он аналогичен модулю упругости для твердых тел, но в отличие от последнего, учитывает как упругие, так и остаточные деформации грунта.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

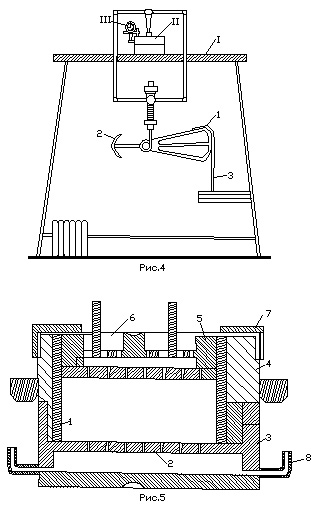

Для определения модуля деформации грунта Е в лаборатории проводится сжатие образца без возможности бокового расширения в компрессионном приборе (рис. 5) по ГОСТ 12248-96.

Нагрузка, приложенная к подвеске 4, передается через 3 на одометр 1 с увеличением в 10 раз. Так как площадь образца в приборе А = 60 см², то для создания давления на него 0,1 МПа на подвеску 4 должен быть уложен груз массой 6 кг.

Нагружение

испытываемого образца грунта проводят

равномерно, без ударов ступенями и

при каждой ступени давления

![]() вычисляют соответствующий коэффициент

пористости.

вычисляют соответствующий коэффициент

пористости.

![]() .

(17)

.

(17)

Здесь

![]() - начальный коэффициент пористости (при

- начальный коэффициент пористости (при

![]() ),

принимаемый в работе для глины

),

принимаемый в работе для глины

![]() ,

для песка

,

для песка

![]() ;

;

h - начальная высота образца грунта, равная высоте

одометра (h=25мм);

![]() -

абсолютная вертикальная деформация

образца при данной

-

абсолютная вертикальная деформация

образца при данной

ступени давления (среднее арифметическое показание

измерительных приборов).

По результатам испытания строится компрессионная кривая (рис. 6а), отражающая связь между коэффициентом пористости и давлением.

В

определенном интервале давлений по

этой кривой определяют коэффициенты

сжимаемости

![]() и относительной сжимаемости

и относительной сжимаемости

![]() по формулам:

по формулам:

![]() ;

;

![]() . (18)

. (18)

Здесь

![]() и

и

![]() - коэффициенты пористости, соответствующие

давлениям

- коэффициенты пористости, соответствующие

давлениям

![]() и

и

![]() (в работе принимается

(в работе принимается

![]() МПа,

МПа,![]() МПа).

МПа).

Модуль деформации грунта Е, МПа, в интервале давлений и вычисляют по формуле:

![]() .

(19)

.

(19)

Коэффициент

![]() ,

учитывающий отсутствие поперечного

расширения грунта в компрессионном

приборе, вычисляют по формуле:

,

учитывающий отсутствие поперечного

расширения грунта в компрессионном

приборе, вычисляют по формуле:

![]() (20)

(20)

где

![]() - коэффициент поперечной деформации,

принимаемый в работе

равным: 0,30 – 0,35 - для песков и супесей;

0,35 – 0,37 - для суглинков; 0,20 – 0,30 при

- коэффициент поперечной деформации,

принимаемый в работе

равным: 0,30 – 0,35 - для песков и супесей;

0,35 – 0,37 - для суглинков; 0,20 – 0,30 при

![]() <0; 0,30 – 0,38 при 0≤

≤0.25; 0,38 – 0,45 при 0,25 <

≤1,0 - для глин.

<0; 0,30 – 0,38 при 0≤

≤0.25; 0,38 – 0,45 при 0,25 <

≤1,0 - для глин.

Кроме определения характеристик деформируемости грунтов в данной работе изучается характер развития осадок песчаного и глинистого грунтов во времени и строятся соответствующие графики (рис. 6 а, б). В природных условиях осадки зданий на песчаных основаниях завершаются за период строительства, а на глинистых продолжаются несколько лет.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Оборудование и принадлежности: одометр с глинистым грунтом, одометр с песчаным грунтом, приборы для вертикального нагружения образцов грунта с индикаторами часового типа для измерения деформаций, секундомер.

К одометрам с песчаным и глинистым грунтом прикладывают первую ступень давления

МПа (производится лаборантом).

МПа (производится лаборантом).Снимают и записывают в журнале отсчеты по индикаторам при давлении МПа (первая ступень давления), под действием которого образцы грунта находились в течение 24 часов.

К одометру с глинистым грунтом прикладывают вторую ступень нагрузки, доводя давление до 0,2 МПа. Для этого на подвеску плавно опускают груз массой 6 кг.

После приложения второй ступени давления

МПа ведут наблюдения за деформацией

грунта по показаниям индикаторов.

Отчеты по индикаторам в работе берутся

через 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 и 60 минут, считая с

начала приложения второй ступени

давления. При этом первые цифры отсчетов

готовят заранее, а в момент отсчета

уточняют сотые и тысячные доли. Показания

индикаторов заносят в журнал (табл. 6).

МПа ведут наблюдения за деформацией

грунта по показаниям индикаторов.

Отчеты по индикаторам в работе берутся

через 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 и 60 минут, считая с

начала приложения второй ступени

давления. При этом первые цифры отсчетов

готовят заранее, а в момент отсчета

уточняют сотые и тысячные доли. Показания

индикаторов заносят в журнал (табл. 6).После снятия показаний индикаторов на одометре с глинистым грунтом за время 10 мин, параллельно начинают работу на одометре с песчаным грунтом. Отсчеты по индикаторам для песчаного образца берутся через 1, 2, 3, 5, 10, 20 и 30 минут, считая с начала приложения второй ступени давления.

Таблица 6

Давление, МПа |

Время от начала приложения данной ступени давления |

Показания индикаторов деформаций, мм |

Абсолютная деформация образца при данной ступени давления

|

||

левый |

правый |

среднее ариф метическое |

|||

Песчаный грунт |

|||||

|

0 |

0,00 |

0,00 |

0 |

|

|

24 часа |

0,63 |

0,69 |

0,66 |

|

|

0 |

0,63 |

0,69 |

0,66 |

|

-"- |

1 мин |

0,71 |

0,76 |

0,74 |

|

-"- |

3 мин |

0,82 |

0,87 |

0,85 |

|

-"- |

5 мин |

0,91 |

0,94 |

0,93 |

|

-"- |

10 мин |

0,93 |

0,99 |

0,96 |

|

-"- |

15 мин |

1,11 |

1,17 |

1,14 |

|

-"- |

40 мин |

1,21 |

1,24 |

1,23 |

|

-"- |

24 часа |

1,65 |

1,69 |

1,67 |

|

-"- |

48 часов |

11,4 |

11,8 |

11,6 |

|

-"- |

72 часа |

30,5 |

31 |

30,75 |

|

Вычисляем зачения коэффициента пористости по формуле (17):

![]()

![]()

Определяем коэффициент сжимаемости:

![]()

Определяем коэффициент относительной сжимаемости:

![]()

Коэффициент , учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе, вычисляют по формуле:

![]()

Модуль деформации грунта Е, МПа, в интервале давлений и вычисляют по формуле:

![]()

График компрессионной кривой

Изменение деформации уплотнения (Δh) при постоянной сжимающей нагрузке ( Р ) зависят от времени действия ( t ).

Вывод: В данной лабораторной работе мы определили характеристики сжимаемости грунта на приборе компрессионного сжатия:

Модуль деформации грунта Е= 1,67МПа;

Коэффициент сжимаемости м0=0,8.

По степени сжимаемости грунт повышенной сжимаемости.