- •Акредитованное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования «московский финансово-юридический университе мфюа»

- •Вопросы для подготовки к зачету (экзамену)

- •Мировая экономика: сущность и характерные черты.

- •Мировое хозяйство и основные этапы его развития.

- •Субъекты мировая экономика и их роль в системе мирового хозяйства.

- •Классификация стран в мировом хозяйстве и ее критерии.

- •Международное разделение труда: сущность, факторы, значение.

- •Основные теории и концепции развития мировой экономики. Концепция мрт.

- •Основные теории и концепции развития мировой экономики. Концепции международного движения экономических ресурсов.

Международное разделение труда: сущность, факторы, значение.

МРТ можно представить как процесс или способ организации мировой экономики при котором предприятия разных стран специализируются на производстве определенной продукции и услуг, а затем обмениваются ими. Общественное разделение труда выступает в форме общего между крупными сферами общественного производства (С/Х, Пром-ть). Общественное разделение труда может выступать в роли частного внутри какой-либо отрасли. Общественное разделение труда может быть единичным внутри предприятия. Факторы развития МРТ:

Естественные

Приобретенные (капитал, труд, знания)

НТП. Расширил номенклатуру выпускаемой продукции. Расчленил единую производственную цепочку готовых изделий между фирмами разных стран. Облегчил реализацию МРТ за счет совершенствования всемирных систем транспорта, связи, информации

Различие в уровнях экономического и научно-технического развития стран.

Тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей страны

Экономическая экспансия ТНК (Направление: географическое распределение производства и производственных мощностей; формирование мировых потоков в международной торговле; невидимая роль в перераспределении добавочной стоимости)

Развитие процесса региональной экономической интеграции

Этапы развития МРТ:

1 этап – от зарождения МРТ до первой промышленной революции

2 этап – Вторая половина 18 в до сер. 19 в. Основа МРТ – продукция машинного производства. Общественные факторы: развитие колониальных империй; все, что связано с колониальной экспансией

3 этап – Сер. 19 в. До сер. 20 в. Дезинтеграция мирового хозяйства. Раскол на 2 противоположных блока. Существенные объемы вывоза капитала.

4 этап – Научно-информационная революция с сер. 20 в. По настоящее время

Основные теории и концепции развития мировой экономики. Концепция мрт.

Попытки разработки последовательной экономической концепции, объясняющей причины и ее место в хозяйственной жизни страны, начали предприниматься еще при ликвидации феодальной раздробленности европейских стран. Впоследствии теории мировой торговли вместе с развитием мировой экономической мысли прошли ряд этапов. Однако их основными вопросами были и остаются следующие.

1. Что лежит в основе международного разделения труда?

2. Какая международная специализация является наиболее эффективной для отдельных стран и регионов и приносит им наибольшие выгоды?

3. Какими факторами предопределяется конкурентоспособность страны в мире?

Актуальность и практическая значимость этих вопросов очевидна и на современном этапе развития мировой экономики.

Доктрина меркантилизма

Первой попыткой теоретического осмысления внешней торговли и выработки рекомендаций для прибыльного ведения дел в этой области явилась доктрина меркантилизма.

Меркантилизм – экономическое учение, отражающее интересы торговой буржуазии в период разложения феодализма и становления капитализма (XI -XVIII вв). Меркантилисты исходили из положения, что источником богатства является сфера обращения, а не сфера производства. Богатство же отождествлялось с денежным капиталом (в форме золота и серебра). Они считали, что благосостояние государства зависит от возможно большего накопления в стране денег. Денежные средства позволяют содержать армию и флот, способствуют проведению колониальных войн, построению фабрик (мануфактур), созданию новых рабочих мест.

Внешняя торговля считали меркантилисты, должна быть ориентированна на получение золота, поскольку в случае простого товарного обмена (например, шерсти на вино) оба товара, будучи использованными, перестают существовать. Торговля при этом рассматривалась как игра с нулевой суммой.

Все это привело к тому, что учеными подготавливались рекомендации в отношении торговой политики, сводившиеся к тому, чтобы стимулировать экспорт и ограничивать импорт.

Вводившиеся в одностороннем порядке ограничения импорта осложняли международную торговлю. В результате на захваченные колониальные территории должны были ввозиться товары только из метрополий (метрополия - государство по отношению к своим колониям), эксплуатируемым территориям; другие поставщики «отсекались» жесточайшими ограничительными барьерами.

То есть международная торговля разделялась на «зоны», удовлетворяющие интересы метрополий и, связанных с ними колониальных стран (Англии, Франции, Испании и т.д.). Примером меркантилистской политики была политики Франции эпохи Людвига XIV, российского царя Петра I.

Однако подобные действия противоречили развитию капиталистического производства, ориентированного на активный передел мировых рынков, всестороннее расширение международной торговли. Требовались новые концепции.

К концу XVIII в. меркантилистический подход уступил место фритредерству (политике свободы торговли), утверждавшему, что в интересах как отдельной нации, так и всех стран вместе необходимо допустить полную свободу торговли, то есть позволить людям торговать так, как они этого желают, то есть по законам рынка. Меркантилизм же политика - протекционистская.

Классические теории международной торговли

Данные теории связанны с именами классиков английской политэкономии А. Смита и Д. Рикардо, которых считают основоположниками идеи свободы торговли.

Основная идея Смита по поводу международной торговли была сформулирована в работе «Исследования о природе и причинах богатства народов», где утверждается, что основой богатства нации и народов служит разделение труда между странами.

Международное разделение труда, утверждал А. Смит, должно осуществляться с учетом тех абсолютных преимуществ, которыми обладает та или иная страна. Таким образом, каждая страна должна специализироваться на производстве того товара, где она обладает абсолютным преимуществом, что соответствует минимальным издержкам производства.

А. Смит исходил из общих принципов разумно хозяйствующего субъекта, которые он переносил на внешнюю торговлю. Основное правило каждого благоразумного главы семьи состоит в том, чтобы не пытаться дома изготовить такие предметы, изготовление которых обойдется дороже, чем при их покупке на стороне. Так, портной не пробует сшить себе сапоги, а покупает их у сапожника. Сапожник не пробует сшить себе одежду, а приобретает ее у портного. Фермер не пробует ни того, ни другого, а пользуется услугами обоих ремесленников. То, что представляется разумным в области действий любой семьи, вряд ли может оказаться неразумным для всего человечества.

Заключение А. Смита противоречиво выводам меркантилистов. Не столько золото и драгоценные металлы, притекающие в страну как следствие превышения экспорта над импортом, сколько активное участие страны в МРТ за счет использования абсолютных преимуществ, которыми обладает страна, обеспечивает рост государственного благосостояния. Таким образом, следует импортировать товары из страны, издержки производства которых абсолютно меньше, а экспортировать те товары, издержки производства которых наоборот ниже у экспортеров.

Данное утверждение можно показать на следующем условном примере: возьмем торговлю между Украиной и Россией, производящих картофель и свеклу (табл. 3). 0, 033 т свеклы – выигрыш в данном случае от экспорта Россией картофеля на Украину и импорта свеклы.

Таблица 3

Условия производства овощей в двух странах

|

Картофель |

Свекла |

Россия |

10 тр. ед. за 1т. |

41 тр. ед. за 1т. |

Украина |

11 тр. ед. за 1т. |

40 тр. ед. за 1т. |

Взгляды Смита были дополнены и развиты Д. Рикардо, который сформулировал теорию сравнительных издержек (преимуществ). Д. Рикардо удалось доказать, что концепция Смита представляет собой лишь частный случай общего правила.

Даже страны, имеющие абсолютно более высокие уровни издержек производства по обоим товарам, могут выигрывать от торгового обмена. Д. Рикардосформулировал закон сравнительного преимущества: страна должна специализироваться на экспорте товаров, в производстве которых она имеет наибольшее абсолютное преимущество или наименьшее абсолютное непреимущество(если страна не имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров). Поясним данное утверждение классическим примером торговли между Англией и Португалией сукном и вином (табл. 4).

Таблица 4

Условия производства сукна и вина в Англии и Португалии

|

Сукно |

Вино |

Португалия |

90 тр. ед. за м |

80 тр. ед. за л |

Англия |

100 тр. ед за м |

120 тр. ед. за л |

Укажем ряд ограничений, налагаемых на условия торговли между Англией и Португалией, обеспечивающих доказательство Д. Рикардо: рассматриваются лишь две страны и два товара; допускается свободная торговля; не допускается мобильность труда; допускаются постоянные издержки производства; допускаются отсутствие транспортных затрат и технических изменений; используется различие в уровне заработных плат между странами.

В рассматриваемом примере можно принять широкий диапазон внешнеторговых цен. Литр португальского вина не может продаваться в Англии дешевле, чем 80 тр. ед., но и не дороже 120 тр. ед. Аналогично для Английского сукна в Португалии эти суммы колеблются от 90 до 100 тр. ед. Для определения условий торговли введен индекс условий торговли, рассчитываемый по формуле:

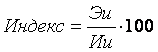

,

,

где Эи – индекс экспортных цен; Ии – индекс импортных цен.

Рост величины индекса, свидетельствует об улучшении условий торговли, то есть меньшее количество экспорта требуется, чтобы оплатить данное количество импорта. Все страны стремятся улучшить условия торговли, то есть добиться более благоприятного соотношения цен на импортируемые и экспортируемые товары.

На практике условия торговли будут зависеть, во-первых, от изменения спроса на отдельные товары в соответствии с колебаниями цен. Во-вторых, условия торговли взаимосвязаны с «эластичностью» поставок или производства.

Индекс условий торговли дает информацию, характеризующую положение страны в мировой торговле, но он имеет ряд недостатков. Важнейший из них заключается в том, что этот показатель не учитывает количество проданного товара. Таким образом, с улучшением условий торговли может ухудшиться платежный баланс из-за сокращения объема экспортируемых товаров, или наоборот, из-за увеличения объема импортируемых товаров.

Неоклассическая концепция Хекшера-Олина

В течение ста лет после смерти Рикардо, последовавшей в 1823 г, его теория сравнительных преимуществ оставалась, по существу, единственной теорией международной торговли. За сто лет не появилось ни одной принципиально новой модели, а лишь искаженные варианты рикардианской.

Основные положения новой модели были сформулированы Э.Хекшером в короткой газетной статье, опубликованной в 1919 г В 20 – 30 гг – эти положения были конкретизированы в результате исследований, проведенных учеником Э.Хекшера Б. Олином. Вплоть до 60 - х гг модель Хекшера-Олина господствовала в экономической литературе. Олин в 1977 г получил Нобелевскую премию по экономике. Нобелевским лауреатом стал и П. Самуэльсон, внесший весомый вклад в уточнение модели. В знак признания его заслуг модель так и называется моделью Хекшера-Олина-Самуэльсона.

Главным фактором, влияющим на производство товаров, считали А. Смит и Д.Рикардо, был труд, и цена товара зависела в первую очередь от трудовых издержек, то есть они придерживались трудовой теории стоимости. Последующие исследования дали возможность использовать в качестве определяющих такие факторы производства, как земля и капитал. Стали утверждать, что все товары обладают различной фактороемкостью.

Если рыночной ценой труда была величина заработной платы, которую мог получить рабочий, то цена капитала определялась процентной ставкой, а цена земли – величиной земельной ренты.

Основные положения теории Хекшера-Олина сводились к следующему:

1) в странах наблюдается тенденция экспортировать товары, для изготовления которых используются имеющиеся в избытке факторы производства и наоборот;

2) импортировать товары, для производства которых необходимы относительно редкие факторы;

3) в международной торговле при соответствующих условиях, прослеживается тенденция к выравниванию «факторных цен»;

4) экспорт товаров может быть заменен перемещением факторов производства.

Суть механизма выравнивания цен факторов производства (заработная плата, ссудный процент, рента и т.п.) состоит в следующем. Первоначально цена факторов производства будет сравнительно низкой на те из них, которые имеются в данной стране в изобилии и высокой на те, которых недостает.

Специализация той или иной страны на производстве капиталоемких товаров приводит к интенсивному переливу капитала в экспортные отрасли, относительно возрастает спрос на капитал по сравнению с его предложением и соответственно растет его цена (процент на капитал). Напротив, специализация других стран на производстве трудоемких товаров обуславливает перемещение значительных трудовых ресурсов в соответствующие отрасли, повышение заработной платы в этих отраслях (цены рабочей силы).

Таким образом, обе группы стран в соответствии с данной моделью постепенно утрачивают свои первоначальные преимущества, происходит нивелирование уровней их развития. Это создает условия для расширения круга экспортных отраслей с учетом сравнительных преимуществ, возникших на новом уровне их развития.

Однако, не все явления внешней торговли укладываются в схему, предложенную Хекшером-Олином. Статистика свидетельствует, что структура обеспеченности промышленно развитых стран производственными ресурсами постепенно выравнивается. Центр тяжести в международной торговле постепенно смещается к взаимной торговле «подобных» стран «подобными» товарами, а вовсе не различных секторов промышленности. Это означает, что теория Хекшера-Олина, основанная на учете межстрановых различий в относительной обеспеченности факторами производства неуклонно устаревает.

Среди многочисленных исследований, посвященных практической проверке положений и выводов концепции Хекшера-Олина, следует остановиться на работе американского экономиста В. Леонтьева. В. Леонтьев, работник Госплана России в 20 -х гг и будущий нобелевский лауреат подверг проверке факт о том, что страны экспортируют товары, в производстве которых менее задействованы дефицитные, редкие для данной страны факторы (при том, что все товары обладают различнойфактороемкостью).

Исследования проводились по данным американской экономики за 1947 гПромышленность была разделена на 50 секторов (из которых 37 секторов выходили со своими товарами на внешний рынок). Что касается факторов производства, то их было взято два труд и капитал. Затем были выделены две «корзины» товаров общей стоимостью в 1 млн. долл. каждая, представляющие типичные наборы импортируемых и экспортируемых товаров.

Для производства экспортируемых товаров стоимостью 1 млн. долл. требовалось приблизительно 2 млн. долл. капитала, а для аналогичных конкурирующих импортных товаров – 3,09 млн. долл. Что касается затрат труда, то здесь, наоборот, наиболее трудоемкими были экспортируемые товары – 182 чел./года по сравнению со 170 чел./годами для производства конкурирующего импорта. Другими словами, экспорт был приблизительно на 25 % более трудоемким. При том, что США в послевоенный период считались капиталоизбыточной страной импортирующей трудоемкие товары. Обнаруженное получило название «парадокса Леонтьева».

В. Леонтьев объяснил причины выявленного им феномена в торговле США тем, что они обладают избыточным количеством такого важного фактора, как квалифицированный труд. Квалифицированный труд, кадровый потенциал создаются, прежде всего, за счет инвестиций в образование. Достижение высокой квалификации требует длительного времени, являясь дорогостоящим.

Это исследование послужило основанием для возникновения модели «квалифицированной рабочей силы». В соответствии с этой теорией в производстве участвуют не три фактора. А четыре: квалифицированный труд, не квалифицированный труд, капитал, земля. Попытки объяснить «парадокс Леонтьева» привели так же к появлению теорий, основанных на более дифференцированном подходе к понятию «капитал». Стали выделять человеческий капитал, капитал знаний и т.д.

На сегодняшний день США обладают сравнительными преимуществами в квалификации рабочей силы, наличии некоторых природных ресурсов. Более мощный научный потенциал ведет к положительному сальдо в торговле технически сложнойпродукции в том числе патентами, лицензиями. Япония так же имеет высокую обеспеченность квалифицированными научными кадрами, при этом сильно зависит от импорта природных ресурсов и сырья. Россия оценивается как страна богатая минеральным сырьем, энергоресурсами, лесотехнической продукцией.

Новые и новейшие теории международного разделения труда и международной торговли

В 60 – 70 - х гг несоответствие модели Хекшера-Олина реальной системе международного разделения труда стало настолько очевидным, что уже невозможно стало это оспаривать. Отрыв теоретической модели от действительности все увеличивался в связи с изменениями в характере международной специализации отдельных стран. Попытки выйти из кризиса привели к формированию так называемогонеофакторного и неотехнологического направления.

В моделях неофакторного направления предполагается, в отличии от моделиХекшера-Олина, что факторы производства неоднородны. Труд, например, может быть квалифицированным и неквалифицированным. Все остальные предпосылки, кроме однородности факторов производства, сторонники неофакторного направления оставляли неизменными.

На возникновение моделей неотехнологического направления значительное влияние оказала научно-техническая революция. К моделям этого направления относятся: модель «технологического разрыва»; модель «экономики за счет масштабов производства»; модель «цикла жизни продукта».

Экономисты неотехнолгического направления отказались от ряда предпосылок теории Хекшера-Олина таких, как существование постоянной производственной функции, независимость эффективности от масштабов производства, однородностьпроизводимммой продукции, наличие «совершенной конкуренции», доступность любой технологии всем производителям.

Модели неотехнологического направления более адекватно отражают реальные процессы международного разделения труда, особое внимание уделено технологии. То есть структура международного разделения труда, его характер объясняются технологическими факторами. Социально-экономические условия производства остаются за рамками моделей.

Модель «Технологического разрыва». Основы этой модели были впервые изложены в работе английского экономиста Н.Познера, опубликованной в 1961 г Познер один из первых сосредоточил основное внимание при анализе международного разделения труда на технологическом факторе. Однако он не пытался дать общую модель международного разделения труда, применимую ко всем товарам и странам.

Согласно модели Познера, торговля между странами может быть вызвана техническими изменениями, возникающими в какой-то одной отрасли в одной из торгующих стран, даже при одинаковой наделенности факторами производства. Последнее следует пояснить: из-за того, что техническое новшество первоначально появляется в одной стране, последняя приобретает преимущество: новая технология позволяет производить товар с меньшими издержками. Если же новшество заключается в производстве нового продукта, то предприниматель в стране-новаторе в течение определенного времени обладает так называемой квазимонополией, то есть получает добавочную прибыль, экспортируя новый товар. Отсюда и новая стратегия: выпускать не то, что дешевле, а то, что больше пока никто выпускать не может.

В результате появления технических новшеств образуется «технологический разрыв» между странами. Пока разрыв не преодолен, торговля новыми товарами, произведенными по новой технологии, будет продолжаться, принося прибыль.

Модель «экономики за счет масштабов производства». Авторы этой модели – американские экономисты Кисинг и Хафбауэр. Они сосредоточили свое внимание на предпосылке модели Хекшера-Олина о «постоянной отдаче при изменении масштабов производства». В действительности при увеличении масштабов производства растет отдача, то есть эффективность, снижаются издержки на единицу продукции. Кисинг иХафбауэр предложили модель международного разделения труда, посвященную экономике за счет масштабов производства. Они считают, что лишь в странах с емким внутренним рынком должны быть размещены производства, дающие экономический эффект при увеличении масштабов производства. То есть не все страны могут воспользоваться «экономией за счет масштабов производства», а только достаточно крупные.

Модель «Цикла жизни продукта». Эта модель имеет несколько вариантов. Все они базируются на первом, предложенном в 1966 г американским экономистомР.Верноном. Новый продукт, полагает Вернон, проходит жизненный цикл, включающий стадии: введения; роста; замедления; заката.

Каждая стадия отличается особыми характеристиками спроса. На первой стадии цикла, когда новый продукт только начал производиться первоначально для внутреннего рынка, спрос на него будет невелик. Он предъявляется лицам с высокими доходами. Экспорт весьма незначителен. На второй стадии спрос на внутреннем рынке расширяется, продукт становится общепризнанным. Начинается серийный выпуск больших партий нового товара. Появляется спрос на новый товар за рубежом. Первоначально он удовлетворяется за счет экспорта, а за тем начинается зарубежное производство нового товара благодаря передачи технологии. На третьей стадии спрос на внутреннем рынке насыщен. Производственная технология стандартизируется, что позволяет использовать менее квалифицированную рабочую силу, снизить издержки производства и цены. Зарубежные компании начинают проникать на внутренний рынок страны, где первоначально появился товар. Появляется альтернатива данному товару. На четвертой стадии продукт стареет, его производство начинает сокращаться. Дальнейшее снижение цен уже не приводит к повышению спроса.

Таким образом, можно указать конкретные страны, условия производства которых, максимально соответствуют производству либо новейших товаров, либо товаров, находящихся на других стадиях зрелости, что определяет место страны в международном разделении труда, ее уровень доходов.

Вернон утверждал, что лишь рынок США обладает возможностями, позволяющими производить новые товары (на нем имеется больше покупателей с высокими доходами). Условия рынка Западной Европы благоприятствуют производству товаров, находящихся на второй и третьей стадиях, а развивающихся стран на третьей и четвертой стадиях «цикла жизни».

Что касается новейших теорий внешней торговли, то в качестве объекта анализа выступает не отдельная страна, а международная фирма. Такой подход наиболее четко сформулирован американскими исследователями С. Рабоком и К. Симмондсом. Объективной основой такого подхода является общепризнанный наукой факт: значительная часть внешнеторговых операций фактически представляет собой внутрифирменный обмен.

Выделив фирму или международную компанию в качестве объекта анализа, исследователи попытались ответить на следующий вопрос: в каких случаях фирме удается выйти на внешний рынок и успешно завоевать его. Одну из первых попыток дать ответ на этот вопрос предпринял американский ученый С. Линдер.

С. Линдер делает вывод о том, что технологически сложные изделия создаются фирмой в качестве реакции на уже существующие подробности, то есть, прежде всего, потребностями внутреннего рынка. Только после очередного расширения производства, после насыщения внутреннего рынка фирма стремится завоевать внешний.

Структура потребления импортирующей страны должна быть максимально близка к структуре потребления страны, в которой находится головная компания. Это объясняет расширение внешней торговли преимущественно между развитыми странами, где требования к производственным и потребительским свойствам товара аналогичны.

На качественно новой основе теория сравнительных преимуществ получила развитие в трудах американского экономиста Майкла Портера. М. Портер создал оригинальную теорию конкурентного преимущества страны. Центральное место в его концепции занимает идея так называемого национального ромба (рис. 1), раскрывающего четыре главных свойства («детерминанта») экономики, формирующих конкурентную макросреду в которой действуют фирмы этой страны.

Параметры факторов – материальные (вещественные) и нематериальные условия, необходимые для формирования конкурентного преимущества страны в целом и ее ведущих экспортно-ориентированных отраслей.

На ряду с традиционными факторными условия производства Портер выделяет и такие как предпринимательская способность; ресурс знаний (научная, техническая и рыночная информация, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг); инфраструктура (транспортная система, система связи, почтовые услуги, система здравоохранения, обеспеченность населения жилым фондом и др.).

Портер разделяет факторы на общие (например, сеть автомобильных дорог, персонал с высшим образованием и др.), которые создают конкурентные преимущества для широкого спектра отраслей, и специализированные (например, персонал с узкой специализацией, база данных в определенной области знаний и т.д.), которые, как правило, приемлемы в ограниченном числе отраслей или даже в одной единственной отрасли.

Стратегия фирм их структура и соперничество. Стратегия фирмы их структура должны быть ориентированны на деятельность в условиях соперничества (конкуренции), как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Параметры спроса – иначе емкость спроса, дифференциация спроса на виды продукта. Именно на внутреннем рынке в условиях развитого спроса должны получать апробацию новые изделия до выхода их на мировой рынок.

Родственные и поддерживающие отрасли – характеризуют наличие эффективного производственного окружения, непосредственно влияющим, на деятельность фирмы, например, итальянские фирмы производящие ювелирные изделия, процветают в том числе и потому, что Италия выступает мировым лидером по производству машин по обработке драгоценных камней и металлов.

В общую систему детерминантов Портер включает и роль случайных событий, которые могут как усилить, так и ослабить конкурентные преимущества страны. Случайными являются события, которые имеют мало общего с условиями развития экономики страны и влиять на которые часто не могут не фирмы, не правительство. К событиям такого рода можно отнести новые изобретения, крупные технологические сдвиги (прорыва), резкие изменения цен на ресурсы (например, «нефтяной шок»), значительные изменения на мировых финансовых рынках (в обменных курсах), политические решения других правительств (эмбарго, например), войны и т.д. (другие непредвиденные обстоятельства).

Роль правительства. На параметры факторов производства и спроса правительство воздействует денежно-кредитной, налоговой, таможенной политикой.