- •Глава 1. Основы теории вагонов

- •1.1. Классификация и габариты подвижного состава

- •1.2. Общее устройство вагона

- •1.3. Силы, действующие на вагон

- •1.4. Технические и военно-технические требования к грузовым и пассажирским вагонам

- •1.5. Эксплуатационные параметры вагонов

- •Глава 2. Устройство грузовых и пассажирских вагонов

- •2.1. Тележки

- •2.2. Автосцепное устройство

- •2.3. Рамы вагонов

- •Неисправности рам

- •2.4. Кузова вагонов

- •2.5. Грузовые вагоны

- •Основные эксплуатационные параметры гузовых вагонов

- •2.7. Пассажирские вагоны

- •Основное электрооборудование пассажирских вагонов Аккумуляторные батареи

- •Генераторы

- •Глава 3. Автоматические тормоза подвижного состава

- •3.1. Классификация тормозов

- •3.2. Принцип действия и устройство пневматических тормозов

- •3.3 Электропневматические тормоза

- •3.4. Тормозное оборудование подвижного состава

- •Устройство компрессора кт- 6

- •Зарядка происходит, когда вагон подсоединили к тм и пустили воздух.

- •Подпитка утечек в тц при перекрыше

- •Работа режимного переключателя грузовых режимов

- •Замедление наполнения тц головных вагонов

- •Работа магистральной части при торможении

- •Работа магистральной части при перекрыше

- •Работа магистральной части при отпуске

- •Действие воздухораспределителя усл. № 292 при зарядке

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при зарядке

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при торможении

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при перекрыше

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при отпуске

- •Особенности конструкции эвр № 305-002

- •Воздухораспределитель kHs

- •Устройство воздухораспределителя kHs. В комплект воздухораспределителя входят (рис.3.48):

- •Глава 4. Организация вагонного хозяйства

- •4.1. Организационная структура вагонного хозяйства

- •4.2. Распределение, приписка и учет вагонного парка

- •4.3. Система технического обслуживания и ремонта вагонов

- •4.4. Работа пунктов технического обслуживания вагонов

- •4.5. Организация ремонта вагонов в депо

- •4.6. Перестановка вагонов с тележек колеи 1520 мм на тележки колеи 1435 мм и обратно

- •Глава 5. Подготовка вагонов к перевозкам

- •5.1. Организация подготовки вагонов к перевозкам

- •5.2. Пункты подготовки вагонов к перевозкам

- •5.3. Особенности подготовки вагонов для воинских перевозок

- •5.4. Пункты оборудования вагонов для воинских перевозок

- •5.5. Подготовка пассажирских вагонов для воинских перевозок

- •Библиографический список

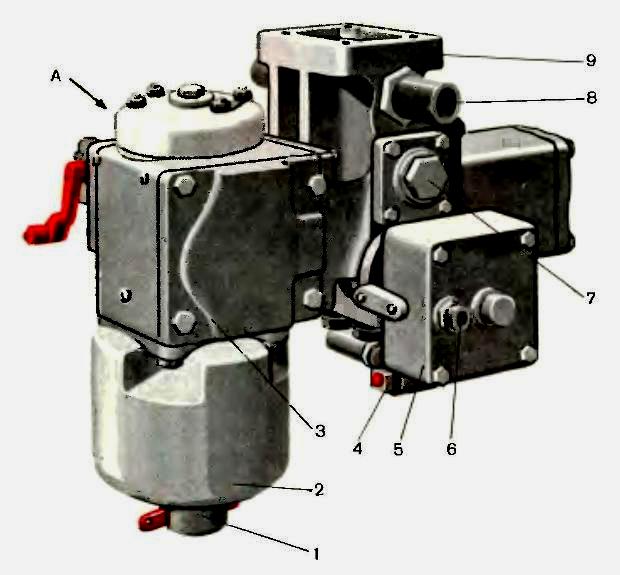

Устройство воздухораспределителя kHs. В комплект воздухораспределителя входят (рис.3.48):

несъемный с вагона кронштейн 9;

главная часть, состоящая из оргна трех давлений 3 и рабочей камеры 2 с выпускным клапаном 1;

ускоритель экстренного торможения 5;

двухступенчатое реле давления 10;

клапан 7 для зарядки дополнительного запасного резервуара.

Рисунок 3.48 - Воздухораспределитель KHs

Тормозная магистраль проходит сквозь кронштейн и присоединяется к нему двумя муфтами 8. Остальные муфты предназначены для присоединения труб: 11 — от дополнительного запасного резервуара; 13 — от тормозных цилиндров; 14 — от основного запасного резервуара; 15 — от осевого центробежного регулятора; 16 — от резервуара ускорителя экстренного торможения. Воздухораспределитель имеет три режима торможения: R(ПС) — скоростной, Р(П) — пассажирский, G(T) — грузовой. Переключение режимов осуществляется рукоятками 12 и 18, которые соединены с валом, размещенным поперек вагона. На концы вала насажены рукоятки. Включение и выключение воздухораспределителя производится рукояткой 17.

При выключении он разобщается с магистралью, а запасные резервуары соединяются с атмосферой. Ускоритель, снабженный переключателем режимов 4, выключается посредством крана, подсоединяемого к штуцеру 6.

Воздухораспределитель 483-KЕ

Железнодорожный транспорт России призван играть важную роль в упрочении международных транспортных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной, Центральной и Северной Европы. Благодаря географическому положению России ее железные дороги, имеющие разветвленную сеть линий, оснащенных в соответствии с последними достижениями технического прогресса, представляют грузовладельцам возможность существенного сокращения продолжительности перевозок по маршрутам восток — запад и север — юг. Особое значение имеет Транссибирская железнодорожная магистраль, обеспечивающая кратчайший путь между Европой и Азией.

В этом направлении уже сделаны первые шаги. Постановлением Правительства РФ одобрен проект соглашения о международном транспортном коридоре «Север — юг», создан Международный координационный совет по транссибирским перевозкам. МПС РФ подписало меморандум о реализации проекта продления линии широкой (1520 мм) колеи в Чехию и договор о сотрудничестве с министерством железнодорожного транспорта КНР в области железнодорожных перевозок.

Опытные рейсы российских контейнерных экспрессов, преодолевавших расстояние от Находки до Бреста за 9 сут, доказали, что Россия готова существенно ускорить доставку грузов из Азии в Европу (для сравнения: длительность морской перевозки через Индийский океан сейчас достигает 35 сут, в то время как железнодорожной в любую страну Европы не превышает 18 сут). Вместе с тем перевозки могут быть ускорены в еще большей степени, если решить ряд проблем, связанных с вынужденной перегрузкой грузов на пограничных станциях из-за различий в техническом оснащении, а именно в ширине колеи, габаритах подвижного состава и применяемых сцепных устройствах, железных дорог стран СНГ, с одной стороны, и других стран Европы и Азии, с другой.

Одна из основных проблем такого рода заключается в обеспечении совместного управления различными тормозными системами подвижного состава, применяемыми на железных дорогах разных стран.

Тормоза должны обеспечивать безопасность движения поездов и находящихся в них людей и груза.

Важнейшие особенности тормозной системы поезда:

мощность, развиваемая поездом, особенно грузовым, при торможении, в 2 – 3 раза больше тяговой мощности локомотива;

тормозная система представляет собой единый комплекс, оборудование которого рассредоточено по всему поезду. Она должна быть связана в единую цепь и управляться по одному алгоритму, чтобы обеспечивать плавность и эффективность торможения;

при формировании поезда вся тормозная система каждый раз создается как бы заново из нескольких сот устройств разного назначения, типа, возраста, ресурса и др.;

отказ или неправильная эксплуатация тормозов может привести к тяжелым последствиям.

Тормоза служат не только для остановки поезда, а в еще большей степени для регулирования его скорости, т. е. требуют высокой степени управляемости.

Для железных дорог стран зарубежной Европы Международным союзом железных дорог (МСЖД) разработаны кодекс-стандарты, в которых определены требования к подвижному составу для международных железнодорожных сообщений, в том числе к тормозным системам. Эти требования содержатся в памятках МСЖД 540, 541, 543, 545, 546, 547 и др. Однако допущенные МСЖД к применению западноевропейские тормозные системы компаний Knorr, Westinghouse, Oerlikon, Dako и др. не в полной мере соответствуют требованиям Российских железных дорог (РЖД), главным образом по управляемости, возможности работы в суровых климатических условиях, нормативам и методам испытаний.

Технические условия МСЖД на тормозные системы рассчитаны на грузовые поезда с числом осей от 150 до 200, т. е. массой до 3500 т. Европейские системы работают только в режиме ступенчатого отпуска, поэтому при применении их в более длинных и тяжелых поездах возникают значительные затруднения, в то время как тормозная система типа 483 грузовых поездов РЖД имеет два режима отпуска: ступенчатый и бесступенчатый, что позволяет использовать ее в поездах большей длины и массы, чем в странах — членах МСЖД.

Единственным поставщиком основных приборов тормозной системы — воздухораспределителей типа 483 — является ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Они изготавливаются согласно техническим требованиям МПС РФ и испытываются по соответствующим стандартам на специальных стендах, имитирующих 100-вагонный (т. е. имеющий 400 осей) поезд длиной более 1500 м и массой более 9000 т. Воздухораспределители типа 483 сохраняют работоспособность при температуре окружающей среды ±55 °С.

Однако российская тормозная система типа 483 не зарегистрирована в МСЖД в основном из-за того, что РЖД не являются членом этой международной организации. Следует отметить также, что условия работы железных дорог России и стран СНГ существенно отличаются от условий работы железных дорог зарубежной Европы. Вместе с тем требования МСЖД к тормозам в течение многих лет существенно не изменялись и, по нашему мнению, не успевают за развитием техники и, в значительной мере, за происходящими геополитическими изменениями.

С целью решения проблемы совместимости тормозных систем ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, МГУПС (МИИТ) со стороны России и компания Knorr-Bremse со стороны Германии разработали тормозную систему на базе воздухораспределителя типа 483-КЕ для подвижного состава, предназначенного для использования в международных сообщениях по железным дорогам стран СНГ, Европы и Азии. Следует особо отметить, что разработчики предвосхитили потребность Российских железных дорог (РЖД) в новых тормозных системах, отвечающих требованиям железных дорог всех стран, участвующих в товарообмене между разными регионами Евразии.

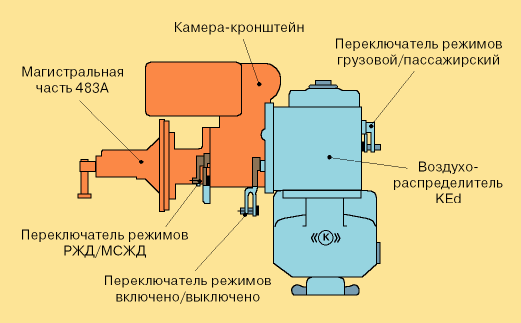

Воздухораспределитель 483-КЕ (рис. 1 и 2) комплектуется из проверенных в эксплуатации магистральной части воздухораспределителя 483 и ряда узлов и деталей воздухораспределителя КЕ различных модификаций.

В комплект воздухораспределителя входят

следующие узлы:

комплект воздухораспределителя входят

следующие узлы:

камера-кронштейн (условный номер 196);

магистральная часть (условный номер 483А);

воздухораспределитель типа КЕd;

переключатели режимов.

В равнинных режимах РЖД для полного отпуска после полного служебного торможения достаточно повысить давление в тормозной магистрали поезда до 0,44 МПа. Остальные нормативы соответствуют требованиям РЖД и МСЖД для соответствующих режимов.

Важно отметить, что все совместные с компанией Knorr-Bremse разработки по воздухораспределителю 483-КЕ для вагонов сообщений восток — запад уже защищены несколькими патентами в России, Германии, Казахстане, защищаются в Польше, на Украине. При этом запатентованные технические решения позволяют использовать воздухораспределитель не только типа КЕ, но и любые европейские воздухораспределители компаний Oerlikon, Dako, Westinghouse и др.

Воздухораспределители 483-КЕ длительное время испытывались на групповом стенде ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Испытания проводились с имитацией одиночного вагона, поезда из 50, 90 и 100 вагонов, в грузовом и пассажирском режимах, без утечек и с утечками в тормозной магистрали с учетом условий эксплуатации на железных дорогах России и стран — членов МСЖД. Кроме того, проведены испытания на специальном стенде в различных режимах по особым программам после длительной выдержки тормозных приборов в климатической камере при экстремальных температурах ±55 °С.

Воздухораспределители 483-КЕ в 1996 г. были установлены на пяти полувагонах поезда, обращающегося на Экспериментальном кольце ВНИИЖТа на станции Щербинка. Вагоны, оборудованные опытными воздухораспределителями, были распределены равномерно по длине состава, имевшего массу 8421 т и 312 осей. Состояние и функционирование воздухораспределителей проверяли ежедневно при полном опробовании автотормозов. Управление тормозами и их обслуживание производилось в соответствии с инструкцией МПС № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277.

Партия из 15 воздухораспределителей 483-КЕ была направлена для установки на вагонах поездов, курсировавших на железных дорогах Урала и Сибири. Воздухораспределители находились в опытной эксплуатации в течение 20 мес и проработали два зимних сезона.

Комплексные стендовые и ходовые испытания на Экспериментальном кольце ВНИИЖТа подтвердили высокие технические характеристики воздухораспределителей и позволили представить их на регистрацию в МСЖД. По результатам испытаний подкомитет МСЖД 5Т принял решение о допуске воздухораспределителя 483-КЕ для использования в международных грузовых сообщениях с 1999 г.

Заинтересованность в тормозной системе на базе воздухораспределителя 483-КЕ уже проявили некоторые железные дороги и компании — изготовители подвижного состава, в том числе железные дороги Германии и Украины, компании DEC (Польша), «Азовмаш» и Крюковский вагоностроительный завод (Украина), Wagonmarket (Словакия), Брянский машиностроительный завод и СФАТ (Россия). В Германии изготовлен и находится в опытной эксплуатации грузовой вагон-прототип «Восток — Запад» с раздвижными колесными парами, оснащенный воздухораспределителем 483-КЕ.

Для международных железнодорожных грузовых перевозок в первую очередь необходимы цистерны и контейнерные платформы. К разработке цистерны с тормозной системой 483-КЕ первыми в России приступили компания «Нефтехимтранс» и завод металлоконструкций в г. Энгельсе. Одним из главных исходных требований при разработке цистерны является возможность движения по линиям колеи 1520 мм с использованием тележек типа 18-100 и колеи 1435 мм — тележек типа Y25 с обеспечением эффективности торможения согласно соответствующим нормативам РЖД и МСЖД. ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и МГУПС (МИИТ) совместно разработали принципиальные решения по комплектованию тормозной системы цистерны, предназначенной для международных сообщений.

Воздухораспределитель — типа 483-КЕd SL/D 1,75/3,8 с ручным переключением режимов: включено/выключено; РЖД (483)/МСЖД (UIC); грузовой/пассажирский; порожний (давление в тормозном цилиндре 0,175 МПа)/груженый (0,38 МПа).

Запасный резервуар — типа Р7-135 объемом 135 л.

Тормозной цилиндр — условный номер 519А диаметром 16 дюймов (400 мм).

Тормозная магистраль — трубопровод диаметром 1 1/4 дюйма (31,75 мм), проходящий через камеру (условный номер 196) с двумя концевыми кранами (условный номер 4304) и соединительными рукавами типа Р17Б.

Таким образом, тормозное оборудование цистерны комплектуется из отечественных изделий, за исключением части узлов и деталей воздухораспределителя. Переключение режимов производится вручную с любой стороны, для этого на каждой стороне цистерны размещается рукоятка со щитком-указателем. Рычажная передача рассчитана на использование в режиме РЖД как чугунных, так и композиционных тормозных колодок, в режиме МСЖД только чугунных. Изменение передаточного отношения рычажной передачи производится принятым на РЖД способом — постановкой валиков в соответствующие отверстия горизонтальных рычагов и затяжки при смене тележек. Это позволяет получить компактную тормозную рычажную передачу, отвечающую требованиям РЖД и МСЖД по техническому обслуживанию.

На тележке типа 18-100 — четыре тормозные колодки, типа Y25 — восемь колодок. Для поддержания зазоров между колодками и колесами использован авторегулятор типа РТРП-675 М. При движении по линиям колеи 1520 мм эффективность торможения по тормозному нажатию соответствует требованиям нормативов РЖД: при чугунных колодках обеспечивается нажатие 7 т/ось в груженом режиме, 4 т/ось в порожнем; при композиционных колодках (в пересчете на чугунные) — 9,5 т/ось в груженом режиме, 4 т/ось в порожнем. При движении по линиям колеи 1435 мм эффективность торможения соответствует требованиям нормативов МСЖД: в пассажирском режиме — SS для порожних вагонов, S для груженых вагонов; в грузовом режиме — для обычного грузового режима.

Для грузовых вагонов неполной загрузки (контейнерные, крытые) необходимо применять авторежимы. Применяемые на РЖД и МСЖД авторежимы отличаются друг от друга по схемам и конструкциям в связи с различием в конструкциях тележек. ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и МГУПС (МИИТ) разработали принципиально новое решение, позволяющее применять два авторежима с их переключением при смене тележек.

На базе тормозной системы пассажирского вагона международного сообщения типа RIC разработано дополнительное устройство к воздухораспределителю для электрического управления, позволяющее без каких-либо ограничений включать такие вагоны в пассажирские поезда с электропневматическими тормозами, принятыми на РЖД.

Автоматические регуляторы режимов торможения устанавливаются на новых грузовых вагонах и вагонах электропоездов. Они обеспечивают непрерывное давление воздуха в тормозном цилиндре вагона в зависимости от его загрузки. При этом переключатель воздухораспределителя устанавливается в положение груженого режима при чугунных колодках и среднего режима при композиционных колодках, а ручка крана снимается. Корпус авторежима крепится к раме вагона, а его упор соприкасается с плитой, установленной на балке тележки.

Тормозные цилиндры преобразуют давление сжатого воздуха в нажатие тормозных колодок на колесо. Тормозной цилиндр состоит из корпуса, передней и задней крышек, поршня со штоком, отпускной пружины.

Запасные резервуары предназначены для содержания запаса воздуха. Объем резервуаров выбирают в соответствии с диаметром тормозных цилиндров (от 8 до 110 л).

РЫЧАЖНАЯ ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕДАЧА

Рычажные тормозные передачи служат для передачи усилия от штока тормозного цилиндра к тормозным колодкам и равномерного распределения силы между ними.

Все грузовые вагоны имеют рычажные передачи с односторонним нажатием колодок на колесо (рис.3.49).

Рисунок 3.49 – Схема рычажной передачи грузового вагона

Рис. 63 - Схема рычажной передачи грузового вагона

При торможении усилие от поршня тормозного цилиндра (8) через горизонтальный рычаг (7), авторегулятор (6), тягу (5) передается на вертикальный рычаг (4), распорку (3), на вертикальный рычаг (1). Вертикальные рычаги (1, 4) передают усилие на триангели, на которых установлены тормозные башмаки (2) с тормозными колодками, которые прижимаются к ободу колеса.

Пассажирские вагоны имеют тормозные рычажные передачи с двусторонним нажатием колодок.

Для сохранения постоянной величины хода поршня тормозного цилиндра при износе колодок в установленных пределах в тягах предусмотрены регулировочные отверстия. На вновь выпускаемых вагонах устанавливаются автоматические регуляторы рычажной передачи. При износе колодок регулятор автоматически укорачивает тягу и тем самым поддерживает в эксплуатации заданную величину хода поршня тормозного цилиндра.

Тормозные колодки могут быть безгребневые (на вагонах) и гребневые (на локомотивах), чугунные и композиционные (имеют высокую износоустойчивость, а коэффициент трения мало зависит от скорости). Вагоны имеют в основном композиционные колодки.

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Автоматические тормоза обычно дополняются устройствами безопасности движения. К этим устройствам относятся: автоматическая локомотивная сигнализация, автостоп, скоростемер.

Автоматическая локомотивная сигнализация АЛС позволяет повысить безопасность движения поездов, увеличить пропускную способность железнодорожных линий и улучшить условия труда локомотивных бригад. АЛС предназначена для передачи на локомотивный светофор показаний проходных светофоров автоблокировки на перегонах, входных, выходных и маршрутных светофоров на станциях.

По способу осуществления связи между движущимся локомотивом и неподвижными путевыми сигналами устройства АЛС подразделяются на непрерывного действия (АЛСН) и точечного действия (АЛСТ). При действии АЛСН показания путевых светофоров передаются на локомотив непрерывно, в течение всего времени следования по перегонам и станциям. АЛС точечного действия используется на участках с полуавтоматической блокировкой, при этом путевые сигналы передаются на локомотив только в определенных местах (точках) пути перед путевыми светофорами. В обеих системах АЛС для передачи сигналов с пути на локомотив используется рельсовая цепь, а сама передача сигналов осуществляется индуктивным способом.

На большинстве участков Российских железных дорог используется АЛС непрерывного действия Она дополняется скоростемером, автостопом, устройствами проверки бдительности машиниста.

Скоростемер обеспечивает запись на ленте основных параметров режимов движения (скорость, время, расстояние и др.).

Автостопами называются устройства, контролирующие реакцию машиниста на показания путевых светофоров, к которым приближается поезд, и при необходимости (при непринятии мер машинистом) осуществляющие автоматическое приведение в действие тормозов. Таким образом, основная функция автостопов - предупреждение проезда светофора с запрещающим показанием и остановка поезда, если имело место превышение допускаемой скорости движения.

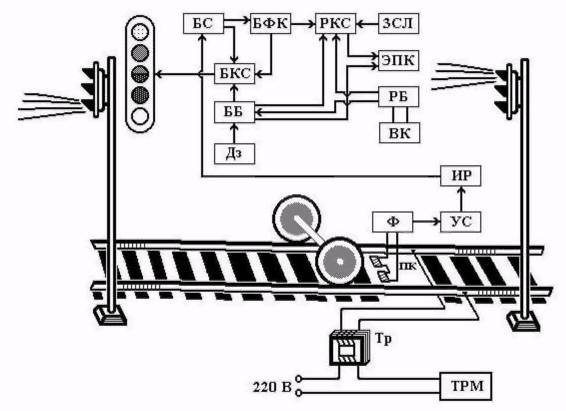

Все устройства, входящие в состав АЛСН, можно разделить на путевые (передающие) и локомотивные (принимающие). Путевые устройства находятся в релейном шкафу, расположенным около путевого светофора. В состав путевых устройств (рис.3.50) входят кодовый путевой трансмиттер (ТРМ) и трансформатор (Тр).

Трансмиттер служит для преобразования сигнального показания путевого светофора в соответствующую комбинацию число-импульсного кода, то есть трансмиттер периодически посылает в рельсовую цепь электрический сигнал переменного тока (код) с определенным числом импульсов и продолжительностью паузы между импульсами и сериями импульсов. Зеленому огню путевого светофора соответствует кодовая серия, содержащая три импульса; желтому огню соответствует серия из двух импульсов; красному огню (на локомотивном светофоре горит желтый с красным огонь) - один импульс.

Рисунок 3.50 - Структурная схема АЛСН

Частота кодового тока на участках с автономной тягой или с электротягой постоянного тока составляет - 50 Гц, а на участках с электротягой переменного тока - 25 Гц или 75 Гц.

В состав локомотивных устройств АЛС (рис.3.50) входят приемные катушки (ПК), фильтр (Ф), локомотивный усилитель (УС) с импульсным реле (ИР), дешифратор (Д), электропневматический клапан автостопа (ЭПК), локомотивный светофор (ЛС), локомотивный скоростемер (ЗСЛ), рукоятка (кнопка) бдительности (РБ), кнопка (ВК) для зажигания на локомотивном светофоре белого огня вместо красного, а также тумблер (переключатель) ДЗ для изменения интервала времени периодической проверки бдительности машиниста.

Путевыми устройствами АЛС кодовый ток по одной из рельсовых нитей посыпается навстречу локомотиву, замыкается через его первую колесную пару и по второй рельсовой нити возвращается к источнику питания. Протекание в рельсах импульсов переменного тока сопровождается образованием вокруг рельсов переменного магнитного поля, в котором перемещаются приемные катушки локомотива, подвешенные перед первой колесной парой с каждой стороны по две. Высота установки приемных катушек над уровнем головки рельса составляет 100 - 180 мм. Силовые линии магнитного поля, пересекая витки ПК, наводят в них переменную э.д.с., величина которой зависит от величины кодового тока в рельсах и высоты установки катушек. Так, при высоте ПК над уровнем головки рельса 150 мм и кодовом токе в рельсах 10 А величина э.д.с. составляет приблизительно 0,65 – 0,75 В. Для суммирования э.д.с. обеих катушек они включаются последовательно. Минимальный кодовый ток, который может восприниматься приемными катушками, для разных видов тяги и рода тока составляет от 1,2 А до 2,0 А.

Наведенная в ПК э.д.с. через фильтр (Ф), поступает в локомотивный усилитель (УС). Фильтр настраивается на частоту кодового тока и не пропускает в усилитель токи других частот, а усилитель усиливает кодовый сигнал до величины напряжения, используемого в цепях управления локомотива. В усилителе происходит также преобразование кодовых импульсов переменного тока в импульсы постоянного тока. Включенное на выходе усилителя импульсное реле (ИР) является повторителем кода, посылая его в дешифратор (Д) как зашифрованное показание сигнала.

Дешифратор содержит ряд реле, которые объединены в несколько блоков.

Блок счета (БС) - включает в себя реле-счетчики, которые обеспечивают счет числа импульсов и интервалов между ними, поступающего с пути кода.

Блок фиксации кода (БФК) - включает в себя сигнальные реле «3», «Ж», «КЖ», которые создают соответствующие цепи питания сигнальных ламп локомотивного светофора.

Блок соответствия (БКС) - обеспечивает контроль (сравнение, соответствие) принимаемого с пути кода и состояние сигнальных реле БФК. Блок соответствия периодически через 5 - 6 с подключает сигнальные реле к реле-счетчикам с тем, чтобы на локомотивном светофоре загорелся нужный огонь. Таким образом, смена огней локомотивного светофора происходит с запаздыванием на 5 - 6 с. Это время соответствует приему трех серий кодовых импульсов.

Локомотивный светофор, дублирующий показания путевых светофоров, имеет следующие сигнальные показания:

Ø зеленый огонь «3» (на путевом светофоре, к которому приближается поезд, горит зеленый огонь);

Ø желтый огонь «Ж» (на путевом светофоре желтый огонь);

Ø желтый огонь с красным «КЖ» (на путевом светофоре красный огонь);

Ø красный огонь «К» - сигнал, запрещающий движение; появляется после проезда путевого светофора с красным огнем;

Ø белый огонь «Б» - показания путевых светофоров на локомотив не передаются.

Красному и белому огням локомотивного светофора соответствует отсутствие в рельсовой цепи электрического сигнала, а также непрерывный ток или импульсы тока, подаваемые с небольшими интервалами.

Блок контроля скорости - содержит реле контроля скорости (РКС), взаимодействующее с локомотивным скоростемером. Таким образом, принудительное торможение поезда ставится в зависимость не только от показания сигнала, но и от скорости следования поезда.

Блок бдительности (ББ) - осуществляет контроль бдительности машиниста.

При смене огня локомотивного светофора, например с зеленого на желтый, разрывается электрическая цепь питания катушки ЭПК и появляется звуковой сигнал, который звучит в течение 7 - 8 с. До истечения этого времени машинист должен нажать рукоятку (кнопку) бдительности (РБ) и тем самым восстановить цепь питание катушки ЭПК и прекратить звучание свистка. В случае отсутствия со стороны машиниста указанных выше действий ЭПК выполнит экстренное торможение. Таким образом, РБ служит для подтверждения машинистом своей бдительности и предупреждения принудительного экстренного торможения, вызываемого ЭПК.

При вступлении локомотива на некодированный участок пути в блоке БКС дешифратора обесточивается реле присутствия кодов, которое обеспечивает зажигание на локомотивном светофоре белого огня после зеленого пли желтого и зажигание красного огня после «КЖ». При этом имеется возможность с помощью кнопки ВК зажечь белый огонь вместо красного на локомотивном светофоре. Тумблер ДЗ имеет два положения - «АЛС» и «без АЛС». Переключением тумблера из одного положение в другое изменяется интервал времени периодической проверки бдительности машиниста.

Локомотивный скоростемер (ЗСЛ) в схеме АЛСН обеспечивает действие ЭПК в случае превышения контролируемых им скоростей движения, а также регистрирует на специальной ленте включенное положение ЭПК, нажатие РБ в пути следования и наличие огней на локомотивном светофоре.

Как правило, совместно с локомотивными устройствами АЛСН работает блок предварительной световой сигнализации (БПСС), который включает специальную световую сигнализацию, указывающую машинисту о необходимости нажатия РБ до подачи свистка ЭПК.

Схема АЛСН связана с цепями управления локомотива - при выключенном автостопе невозможно привести локомотив в движение, а при срабатывании ЭПК на экстренное торможение тяговый режим автоматически отключается.

Таким образом, совместная работа путевых и локомотивных устройств АЛСН обеспечивает:

- непрерывную передачу на локомотивный светофор показаний путевых светофоров, к которым приближается поезд;

- однократную проверку бдительности машиниста при смене огней локомотивного светофора;

- периодическую проверку бдительности машиниста при следовании с «К» огнем локомотивного светофора и скорости движения < 20 км/ч, «КЖ» или «Б» огнях; «Ж» огне и скорости движения более Vж, отрегулированной на скоростемере;

- возможность изменения интервала времени периодической проверки длительности машиниста при следовании по участкам, не оборудованным путевыми устройствами АЛСН;

- контроль скорости движения при «КЖ» и «К» огнях локомотивного светофора;

- невозможность включения тяги при выключенных устройствах АЛСН с автостопом;

- автоматическое выключение тягового режима при срабатывании ЭПК автостопа на экстренное торможение;

- возможность включения на локомотивном светофоре белого огня вместо красного.

Основным эксплуатационным недостатком числовой системы АЛС является низкая информативность, что вынуждает передавать одинаковый кодовый сигнал 3 перед путевым светофором с зеленым огнем и перед светофором с зеленым мигающим огнем. Небольшая значность числого кода особенно проявляется при приближении поезда к входным светофорам станций, имеющих стрелочные переводы с крестовинами разной крутизны (1/11, 1/18 и 1/22). В этих случаях показания входного светофора более точные, чем локомотивного, поскольку различные показания входного светофора – один желтый; два желтых; два желтых с зеленой полосой и другие огни – передаются на локомотив одним и тем же кодовым сигналом Ж, что недопустимо при организации движения поездов разных категорий, в том числе высокоскоростных, на пути которых повышенное число препятствий.

Частичными препятствиями, перед которыми необходимо ограничивать скорости по сравнению с максимальной, являются: подвижной состав, движущийся впереди с меньшей скоростью; кривизна пути в стрелочных переводах маршрутов противошерстного направления движения; кривизна с радиусом менее определенного значения и резкие переломы профиля на перегонах; пониженная прочность пути в искусственных сооружениях; вновь уложенный и необкатанный путь; места стыковки разнотипных рельсов и шпал и т. п.

Препятствиями, перед которыми необходима полная остановка, являются: подвижной состав, стоящий на пути; разорванная рельсовая нить или разобранный путь; граница станции или ее парка, ограждаемая красным огнем входного или маршрутного светофора; граница начала незамкнутого маршрута отправления, ограждаемая красным огнем выходного светофора; посторонние предметы, изменение ширины колеи или другая неисправность пути, которые могут привести к сходу поезда с рельсов или к порче подвижного состава.

Перечисленные препятствия, а следовательно, и информацию об этих препятствиях, передаваемую на локомотив, можно разделить на переменные, постоянные и временные. Время возникновения переменных для данного места пути препятствий в виде движущихся впереди поездов обусловлено графиком и режимом движения этих поездов. К временным препятствиям относят кривизну пути в стрелочных переводах для маршрутов приема на боковые пути станции (при задании маршрута на главный путь кривизна исчезает). Информация о переменных и временных препятствиях передается по кодированным рельсовым цепям непрерывно на всем пути сближения поезда с данным препятствием. Сообщения о постоянных ограничениях скорости можно получать на локомотиве с помощью рельсовых цепей; постоянных носителей информации; путевых датчиков точечного действия. Для унификации аппаратуры для этого в системе АЛС используют рельсовые цепи.

В отечественных системах АЛС которые работают совместно с электрической централизацией и путевой блокировкой, местом препятствия рассматривают не хвост переднего поезда, или кривизну пути в стрелочном переводе, а границу блок-участка, занятого передним поездом, или границу станции, отмечаемую путевыми светофорами. Такое регулирование движения поезда с ориентацией на остановку его у красного огня путевого светофора, а не у хвоста переднего поезда или перед кривизной стрелочного перевода, ведущего поезд на боковой путь, дает более высокую гарантию безопасности движения. Препятствие на пути представляет опасность для движения тогда, когда поезд приближается к нему на расстояние, сравнимое с тормозным путем. С этого момента появляется необходимость снижать скорость до заданного значения.

Типовая система АЛС обладает ограниченной надежностью. Отказы в работе устройств АЛС обусловлены двумя причинами. Одной из них являются неисправности локомотивных приборов АЛС, другой – искажения кодовых сигналов за счет помех тягового тока или несовершенства схем кодирования рельсовых цепей. На основе многолетнего опыта эксплуатации установлено, что наработка на отказ одного комплекта аппаратуры АЛС 3,2 года. Искажения кодовых сигналов зависят от уровней тягового тока, скорости движения, метеорологических условий и многих других причин. Эти отказы проявляются в том, что на локомотивном светофоре загорается огонь, не соответствующий принимаемому кодовому сигналу. Наиболее часто при искажениях вместо разрешающего огня загорается белый.

Наиболее эффективными методами борьбы с искажениями кодовых сигналов является увеличение уровней сигнального тока в рельсах, совершенствование схем кодирования для обеспечения требуемых временных параметров импульсов числового кода в рельсовой линии, симметрирование рельсовых линий. Асимметрия рельсовой линии чаще всего возникает из-за неисправности рельсовых стыковых соединений.

В значительной степени перечисленные недостатки традиционной АЛС устранены в системе нового поколения с абсолютным ступенчатым контролем всех градаций скорости с фазовой модуляцией кодового сигнала (АЛС-ЕН), позволяющая существенно увеличить объем передаваемой информации.

Эта система передает сообщения о числе свободных блок-участков (до шести), о скорости проследования очередного светофора, о длине впереди лежащего блок-участка (больше или меньше тормозного пути), о движении поезда по перегону, главному или боковому пути станции. На цифровом индикаторе машиниста отображается информация о скорости, показания входных, маршрутных, выходных и проходных светофоров (32 сигнальных показания).

Все сообщения с пути на локомотив передаются по рельсовому индуктивному каналу связи, при этом используется одна частота – 175 Гц. Контроль бдительности машиниста выполняется при смене сигнального показания на более запрещающее и превышении контролируемой скорости. Максимальная контролируемая скорость принимается на одну градацию ниже наибольшей допустимой для данного поезда. Устройства АЛС–ЕН позволяют использовать эту систему как основное средство интервального регулирования движения поездов. Система выполнена таким образом, что в случае ее отказа обеспечивается переход на систему АЛСН. Предусмотрено автоматическое снижение скорости с помощью специального устройства при движении поезда на запрещающий сигнал.

В настоящее время на железных дорогах России широкое применение получила АЛСН с проверкой бдительности машиниста и контролем скорости движения поезда с помощью рукоятки бдительности и автостопа. Проверка бдительности имеет целью проверить соблюдения условий ведения поезда и способность машиниста управлять поездом. При нарушении этих условий в кабине машиниста включается свисток ЭПК, который требует от машиниста в течение 6-8 с нажать рукоятку бдительности. Если он этого не сделает, то ЭПК автоматически воздействует на тормозную систему и поезд останавливается.

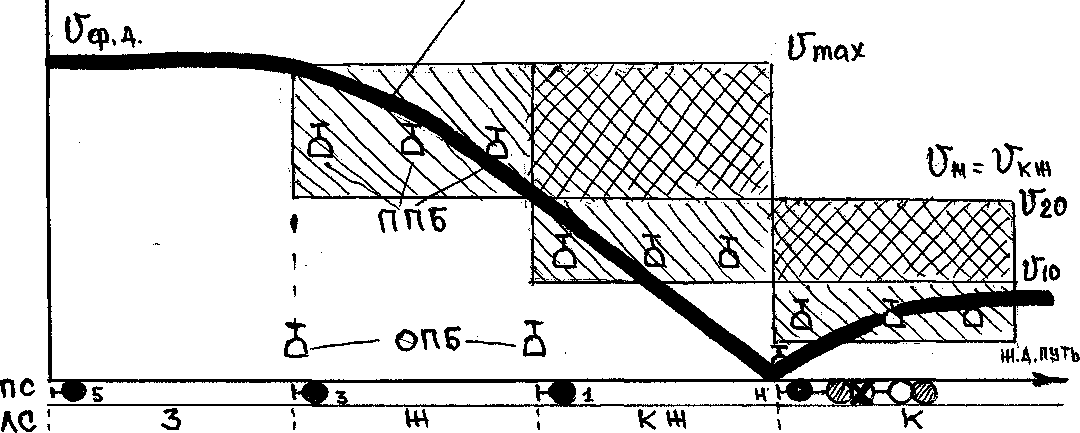

Применяется однократная проверка бдительности (ОПК) и периодическая проверка бдительности (ППБ).

Однократно бдительность машиниста проверяется при любой смене сигнальных показаний на ЛС и только включение зеленого огня не требует в ответ на свисток ЭПК нажатия рукоятки бдительности. (рис.65).

Рисунок 65 - Структура действия автостопа:

ПС – путевые светофоры; ЛС – локомотивный светофор;

Vф.д. – скорость фактического движения

Периодическая проверка бдительности производится при движении поезда на желтый, красный и проезд красного огня с превышением контролируемых скоростей Vж и Vкж, а также при белом огне на ЛС. На рис.65 показана кривая снижения скорости Vф.д. при приближении поезда к светофору с красным огнем. У светофора с красным огнем поезд должен остановиться, а затем может продолжить движение со скоростью не более 20 км/ч (проезд проходного светофора автоблокировки или по пригласительному сигналу входного светофора). Период проверки бдительности в этих случаях равен 30-40 с, при белом огне увеличивается до 60-90 с.

Контроль скорости движения поезда осуществляется скоростемером, установленным в кабине машиниста. Значение фактической скорости передается контактами V10; V20; Vкж и Vж в дешифраторную ячейку, где происходит сравнение с сигнальными показаниями ЛС. Применяется двухступенчатый контроль скорости с абсолютным действием автостопа (принудительная остановка поезда):

При проезде желтого огня и движении поезда на кранный огонь путевых светофоров, если скорость превышает Vж = Vкж (контакты Vж и Vкж отрегулированы на значение скорости Vж).

При проезде путевого светофора с красным огней и дальнейшим движением со скоростью более 20 км/ч.

Абсолютное действие автостопа нажатием рукоятки бдительности предотвратить невозможно. На рис. 4.5 область абсолютного действия автостопа показами двусторонними штрихами.

При появлении на ЛС желтого с красным или красного огня устройства АЛСН сразу же реагируют на превышение скорости, поэтому еще до проследования путевого светофора с желтым или красным огнем необходимо предварительно снизить скорость настолько, чтобы она не превышала значение Vкж или V20 (см. кривую снижения скорости). В противном случае поезд принудительно останавливается устройствами автоматической локомотивной сигнализации (АЛС).

При движении поезда на желтый, красный и проезд светофоров с красным огнем с допустимой скоростью автоматическая локомотивная сигнализация работает в режиме периодической проверки бдительности (на рис. 4.5 эта область показана односторонними штрихами). Если скорость меньше контролируемой, то действует только однократная проверка бдительности при смене сигнальных показаний локомотивного светофора.

На железных дорогах установлены максимальные значения скоростей для пассажирских и грузовых поездов соответственно 140 км/ч и 90 км/ч. Поэтому скорость проследования светофора с желтым огнем Vж ограничивается для пассажирских поездов до 120 км/ч, а для грузовых – 80 км/ч.

На электропоездах пригородного сообщения бдительность машиниста проверяется только однократным нажатием рукоятки бдительности при появлении на ЛС более запрещающего показания. Контроль скорости производится только при проезде красного огня.

Устройства автоматической локомотивной сигнализации включаются в действие машинистом перед отправлением поезда и не должны выключаться в пути следования. Выключение АЛСН контролируется либо регистрирующим устройством скоростемера, либо блокировочным устройством, которое не позволяет управлять локомотивом, если не будет включена локомотивная сигнализация.

Скоростемер предназначен для показания, регистрации и сигнализации параметров движения локомотива. Скоростемер выполняет следующие функции:

а) показывает: скорость движения; пройденный путь; суточное время;

б) регистрирует: скорость движения; пройденный путь; суточное время движения и остановок; давление воздуха в тормозной магистрали и режим торможения; направление движения; положение электропневматического клапана АЛС; срабатывание быстродействующего выключателя БВ; показания сигнальных огней локомотивного светофора.

Механизм скоростемера ЗСЛ-2М приводится от ближайшего к кабине машиниста колесной пары. Недостатком является невысокая точность измерения скорости.

Более эффективным является электромеханический привод скоростемера, включающий датчик контроля частоты вращения колесной пары, устройство для преобразования информационных сигналов датчика и сервопривод, вращающий приводной вал скоростемера(рис.3.51).

В данной схеме при вращении зубчатого ротора, установленного на оси колесной пары локомотива, в обмотке датчика появляется электрический ток, частота и амплитуда которого пропорциональны угловой скорости ротора. После усиления и подачи в обмотку электродвигателя напряжения в виде дискретных импульсов, имеющих некоторую последовательность во времени, его ротор будет поворачиваться в нужном направлении на заданные углы с соответствующей скоростью, вращая вал локомотивного скоростемера, обеспечивающего непрерывное измерение, регистрацию и индикацию скорости, пройденного пути и других параметров движения специального самоходного подвижного состава.

Рисунок 3.51 - Принципиальная схема электромеханического привода скоростемера:

1 – датчик генераторного типа; 2 – зубчатый ротор; 3 – ось колесной пары;

4 – усилитель; 5 – электродвигатель; 6 – муфта; 7 – скоростемер 3СЛ-2М

При этом осуществляется практически безинерционная и независящая от внешних условий передача информационного сигнала, индикация и регистрация параметров движения. Установка данного устройства возможна на всех существующих типах самоходного и несамоходного подвижного состава, а также другой, в частности дорожно-строительной, техники, поскольку не требует доработки или изменения конструкции осей, букс и ступичных узлов вследствие установки зубчатого ротора непосредственно на вращающейся оси, а датчика, не имеющего с ним механического контакта, на любой неподвижной части машины.

Основные параметры движения регистрируются на скоростемерной ленте. Диаграммная скоростемерная лента выпускается длиной 12 м и шириной 79,5 мм. На ней производятся записи: скорости, времени, давления в тормозной магистрали; делаются отметки заднего хода, включения автостопа, включения желтого, красно-желтого и красного огня, а также часовых наколов. После поездки машинист локомотива сдает скоростемерную ленту для расшифровки.

Локомотивная сигнализация может также дополняться другими устройствами.

Устройство контроля параметров движения поезда Л-132 («Дозор») выполняет следующие функции: индикацию ускорения (замедления) поезда; включение во время разгона при скорости 4-6 км/ч периодической проверки бдительности машиниста при соответствующих огнях ЛС и отключение ее во время торможения при скорости 2-4 км/ч; предотвращение самопроизвольного трогания поезда; снижение скорости при ЖК огне ЛС; регистрацию на ленте скоростемера горение белого огня ЛС, а также нажатие кнопки помощника машиниста при желтом с красным или белом огне.

Устройство контроля бдительности машиниста (УКБМ) обеспечивает: периодическую проверку бдительности машиниста с предварительной световой сигнализацией при всех огнях ЛС; остановку поезда при самопроизвольном трогании вперед или назад при нейтральном положении реверсивной рукоятки; невозможность отправления под запрещающий сигнал без предварительного подтверждения машинистом бдительности; автоматическое включение на ЛС одновременно горящих белого и желтого с красным огнем.

Разработана телеметрическая система контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ) – комплекс приборов, предназначенный для повышения безопасности движения поездов. Система следит за физиологическим состоянием машиниста, принимает сигналы о состоянии рукоятки бдительности (РБ), обрабатывает полученную информацию, показывает уровень бодрствования машиниста по условной шкале в виде светящейся индикаторной линейки переменной длины. Эта линейка не является необходимым элементом прибора, но, как показал опыт применения предыдущих модификаций, является очень полезной. Теперь машинист при желании может оценить глубину релаксации, и сигнал ЭПК для него не будет неожиданным.

Система ТСКБМ повышает безопасность движения поездов за счет того, что:

не допускает попадания машиниста в состояние глубокой релаксации;

повышает надежность работы машиниста, который может контролировать свой уровень бодрствования, не допуская его снижения до нижней границы на индикаторе уровня бодрствования, и может посредством активных действий поддерживать свою работоспособность, не дожидаясь обесточивания электропневмоклапана ЭПК;

контроль бодрствования машиниста производится непрерывно в процессе движения поезда независимо от поездной ситуации и без отвлечения машиниста требованием периодически подтверждать свое бодрствование, что особенно важно в ситуациях, требующих от машиниста повышенной бдительности для обеспечения безопасности движения.

ТСКБМ гарантирует срабатывание ЭПК перед засыпанием в стадии релаксации, когда человек еще отдает себе отчет о происходящем, в отличие от ситуации с периодической проверкой, когда несколько последних нажатий перед засыпанием человек может произвести "на автомате".

Срабатывание ТСКБМ происходит также и при недопустимом снижении времени реакции человека или прекращении сканирования им окружающей обстановки, в то время как при периодических проверках эти параметры состояния человека вообще никак не контролируются. Формально это означает, что вероятность проезда запрещающего сигнала машинистом, связанная с ухудшением его состояния, при применении ТСКБМ в среднем в 100 раз ниже, чем при периодических проверках. При выходе из строя ТСКБМ машинист должен перейти к режиму работы с периодическими проверками.

Система состоит из двух частей: наручной и стационарной. Стационарная часть содержит радиоприемник с антеннами, центральный процессор, индикатор бодрствования и интерфейсы к органам управления и устройствам активной безопасности локомотива. В процессор встроен алгоритм для анализа рациональных действий машиниста. Отличительная черты системы – полная обработка физиологического сигнала в носимой части и использование синтезатора речи для информирования машиниста.

В полный комплект прибора входят:

носимая часть, сконструированная как браслет и перстень, содержит электроды, блок обработки информации, передатчик, который передает информацию в стационарный блок, индикатор заряда батареи. В наручной части есть сенсор. Если машинист прикоснется к нему, он вырабатывает сигнал, подтверждающий, что человек не спит, чтобы отменить сигнал тревоги и действия по остановке поезда. Носимая часть располагается на руке машиниста;

стационарная часть содержит интерфейс к органам управления локомотивом, радиоприемник, блок вторичной обработки информации. Стационарная часть также оборудована интерфейсом к устройствам активной безопасности локомотива. Запись действий прибора сохраняется в энергонезависимой памяти и может быть передана любому компьютеру, оборудованному стандартным инфракрасным портом (IrDA) и соответствующей программой;

индикатор бодрствования машиниста. Этот индикатор сконструирован как светящаяся полоска переменной длины. Свечение всех сегментов полоски соответствует максимальному уровню бодрствования машиниста.

Индикатор может быть расположен где-нибудь в зоне бокового зрения машиниста, например, на передней панели или встроен в нее. Все работы по оборудованию локомотива системой должны производиться специалистами. Система повышает безопасность движения, подавая сигнал тревоги за несколько десятков секунд до возникновения критического физиологического состояния, когда уровень бодрствования, т.е. внимание и работоспособность, уменьшаются до критических величин. Это означает, что машинист еще способен адекватно воспринимать окружающую обстановку и управлять движущимся поездом, но это уже – предел. Индикатор уровня бодрствования обеспечивает биологическую обратную связь, таким образом помогая машинисту поддерживать наилучшее состояние или предпринимать необходимые меры для его корректировки. Если индикатор выключается полностью, это указывает на то, что состояние бодрствования машиниста достигло критического уровня. Если машинист воспринимает сигнал тревоги, он должен прикоснуться к сенсору на носимой части, чтобы подтвердить, что он контролирует ситуацию. Если не будет сигнала подтверждения бодрствования, система автоматически через заданный промежуток времени включит тормоза.

Все действия, перечисленные выше, регистрируются и сохраняются работающим устройством записи в энергонезависимой памяти стационарной части. Таймер реального времени, который имеет автономное питание, определяет дату и время каждого события. Техническая надежность системы характеризуется как 0,8 отказа на один миллион километров пробега локомотива.

ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»» разработал блок индикации локомотивный БИЛ-УТМ. Блок БИЛ-УТМ выполнен в виде отдельного блока, встраиваемого в лицевую панель пульта управления локомотива. По габаритным и присоединительным размерам блок взаимозаменяем с существующими аналогами.

БИЛ-УТМ обеспечивает:

индикацию машинисту локомотива сигналов светофора;

индикацию фактической скорости движения с точностью до 1 км/час;

регулярный контроль бдительности машиниста с помощью индикации и сигнализации;

учет категории поезда, тип тяги, длины блоков-участков;

непрерывный контроль состояния тормозной системы.

Основные отличия БИЛ-УТМ от аналогов:

обеспечение вывода большего объёма информации. Количество инфомационных строк увеличено с 1 до 2. На лицевой панели предусмотрены дополнительные окна для информации;

предусмотрена возможность выдачи звуковых сообщений;

применена возможность перепрограммирования блока непосредственно на объекте;

применена современная пленочная технология, позволяющая получить лицевую панель с антибликовыми свойствами, стойкую к воздействию пыли, влаги и моющих средств;

применена стрелочная шкала фактической скорости, более наглядная для считывания. По наружному диаметру шкала имеет цветные зоны, которые соответствуют рекомендуемому и допустимому значению скорости движения. В зависимости от конкретного участка пути эти зоны автоматически корректируются.

взаимное расположение кнопок клавиатуры выполнено более удобным для пользования;

крепёжные винты на лицевой панели скрыты декоративной рамкой;

межплатные соединения выполнены с использованием разъёмов, стойких к воздействию вибрации и ударных нагрузок.

Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация (МАЛС), предотвращает проезд запрещающего маневрового сигнала. МАЛС не допускает движения локомотива при маневровой работе со скоростью, превышающей разрешенную по ПТЭ, обеспечивает автоматическую остановку локомотива перед маневровым светофором с запрещающим показанием и создает условия для предотвращения наезда на работников, проводящих ремонтные работы на станционных путях. Применение этой системы позволяет исключить столкновения вагонов и локомотивов на станциях и предотвратить возникновение аварий из-за ошибок обслуживающего персонала.

В состав МАЛС входят локомотивные и станционные устройства . Станционные устройства осуществляют съем информации с аппаратуры электрической централизации о занятости пути и установленных маршрутах маневровых передвижений. Эти данные в стационарном компьютере дополняются информацией об ограничениях скорости и местах проведения работ на пути. Стационарный компьютер формирует информацию для всех станционных локомотивов, которая поочередно передается через стационарную радиостанцию. При получении информации локомотивные устройства МАЛС рассчитывают допустимую скорость в каждой точке пути и в случае необходимости осуществляют торможение локомотива. В сообщении, передаваемом с локомотива на станцию, содержится информация о скорости и месте расположения локомотива, его техническом состоянии и состоянии локомотивной бригады.

Станционные устройства МАЛС отслеживают координаты локомотивов, места проведения ремонтных работ на пути, что повышает эффективность оперативного управления маневровой работой, повышает безопасность движения поездов и работающих на пути людей.

Основными компонентами локомотивной аппаратуры МАЛС являются: бортовой контроллер, блок переключателей, блок индикации, блок управления, приемопередатчик и антенна.

Бортовой контроллер получает команды от станционной аппаратуры через приемопередатчик. Контроллер опрашивает состояние электрооборудования локомотива через блок переключателей и считывает информацию с датчиков импульсов. Информация для машиниста отображается на экране монитора блока индикации, а команды машинист вводит в бортовой контроллер с помощью функциональной клавиатуры блока управления.

Локомотивная аппаратура может работать в трех режимах: ручном, автономном и телеуправления.

В качестве канала передачи информации от стационарных устройств на локомотивные в системе МАЛС используется цифровой радиоканал, работающий в диапазоне 460 МГц. Цифровой радиоканал системы совместно с высокопроизводительным компьютером обеспечивает оперативность управления локомотивами и слежения за их местоположением.

В системе МАЛС заложена возможность передачи маршрутных заданий на поездные локомотивы, оборудованные системой КЛУБ-У с цифровым каналом радиосвязи. Это позволяет повысить безопасность прохода поезда по станции, исключить проезд запрещающего сигнала и превышение допустимой скорости движения. В критических ситуациях программа воздействует на управление силовой установкой локомотива и производит плавное или экстренное его торможение.

Прикладное ПО бортового оборудования МАЛС работает в режиме реального времени. ПО осуществляет постоянное наблюдение за передвижением локомотива, состоянием клавиатуры, электрооборудования, данных радиоканала и выводит на монитор следующую информацию:

допустимая скорость движения,

ожидаемая скорость движения на следующей изолированной секции,

количество свободных впередилежащих блок-участков,

расстояние до первого по ходу изолированного стыка,

расстояние до места проведения работ и до конца маршрутного задания,

установленный режим работы,

заданный маршрут.

Кроме того, имеются предпосылки к интеллектуальному наполнению МАЛС и превращению ее в систему нижнего уровня для формирования и передачи исходных данных в вышестоящие компьютерные системы, облегчения и изменения технологии работы дежурного по станции, маневрового диспетчера, электромеханика СЦБ.

Противоюзные устройства. Повышение требований к эффективности тормозных средств, в том числе при неблагоприятных условиях сцепления колес с рельсами, неразрывно связано с увеличением скоростей движения пассажирского подвижного состава. Практика показывает, что задача сокращения тормозного пути скоростного подвижного состава успешно решается с помощью современных противоюзных устройств (ПУ), выполняемых, как правило, на базе микропроцессорной техники со сложными алгоритмами работы, позволяющими гибко управлять процессами скольжения колес в процессе торможения.

Практическое решение задачи гибкого регулирования величины тормозного нажатия в зависимости от условий протекания процесса торможения основано на определении зависимости величины реализуемого коэффициента ψ сцепления колес с рельсами от абсолютного скольжения ε.

Основной задачей любой современной системы противоюзной защиты (СПЗ) колесных пар подвижного состава является обеспечение сохранности поверхности катания КП на всех режимах торможения при условии обязательного обеспечения безопасности движения поездов. Это, в свою очередь, обеспечивается соответствием фактических выходных параметров торможения (тормозных путей и коэффициентов тормозного нажатия) нормативным величинам для заданных условий (начальной скорости, величины уклона) независимо от состояния поверхности рельсов, т. е. от условий сцепления.

Наиболее опасными дефектами поверхности КП считаются ползуны, которые являются прямым следствием износа поверхности катания от механического взаимодействия КП и рельсов при наличии юза – поступательного движения подвижного состава без вращательного движения его КП. Также недопустимыми в эксплуатации скоростного подвижного состава считаются выбоины (локальные выкрашивания частиц металла с поверхности колес), происхождение которых в значительной мере обусловлено термическим воздействием на металл обода колеса в процессе превышения величины критического проскальзывания или кратковременного юза КП в совокупности с последующими циклическими нагрузками во время движения.

Как показывают исследования, при существующих осевых нагрузках даже при начальной скорости 5 км/ч юз КП пассажирского вагона в процессе остановочного торможения (тормозной путь около 4 м) приводит к росту температуры в пределах площади ее контакта с рельсом почти до 1000 °C, что заведомо выше температуры мартенситных превращений колесной стали. В сочетании с последующими циклическими нагрузками уже после пробега вагона на расстояние 200...400 км такой нагрев приводит к выкрашиванию частиц перекаленного металла с поверхности колеса и образованию значительных выбоин (выщербин). Поэтому требование обеспечения работоспособности ПУ любого типа во всем диапазоне скоростей движения выдвигается в обязательном порядке как при разработке документации, так и при испытаниях. Лучшие из отечественных конструкций в процессе испытаний демонстрируют свою работоспособность при скоростях движения 0,2 км/ч и менее.

Как правило, противоюзные системы автономны, т. е. ориентированы на отдельную единицу подвижного состава. Исключение составляют системы противоюзной защиты, разрабатываемые для особого подвижного состава модульного формирования, например высокоскоростного электропоезда «Сокол», метропоезда «Яуза» и т. п., где противоюзная защита осуществляется бортовой ЭВМ для всего поезда или его части – секции (модуля). В этом случае имеется возможность реализации алгоритма, основанного на использовании в качестве управляющего параметра величины абсолютного, т. е. исчисляемого по отношению к свободно катящейся (нетормозной) колесной паре, замедления (или скольжения) каждой колесной пары поезда.

В автономной системе противоюзной защиты нетормозная колесная пара отсутствует, поэтому алгоритм действия ПУ обычно связан с величиной относительного скольжения, т. е. основан на сравнении скоростей вращения тормозящихся колесных пар, каждая из которых, по определению, движется в процессе торможения с проскальзыванием относительно поверхности рельсов.

По сложившейся системе классификации противоюзные системы делятся на ряд поколений.

К системам первого поколения относятся электропневмомеханические конструкции. Наибольшее распространение здесь нашли противоюзные устройства инерционно-механического типа с пневматическим управлением, устанавливаемые еще в 70-х годах на вагонах габарита РИЦ.

К системам второго поколения относятся электропневмомеханические системы с электронным управлением на жесткой логике (системы дискретного типа). Такие системы, имея жестко заданный алгоритм действия, основанный на числовых критериях величины относительного скольжения или замедления КП, обеспечивают постоянный контроль процесса их вращения. Особенностями их работы являются определенная гибкость при выборе начальных условий (использование «плавающей эталонной колесной пары») и быстрота обработки результатов в процессе выработки управляющего сигнала, которая обеспечивается упрощенной логикой управления и применением элементной базы с высоким быстродействием. Принципиальными параметрами при этом являются разрешающая способность (через какое расстояние линейного пути в систему приходит очередной импульс от осевого датчика колесной пары) и дискретность выработки управляющего сигнала, т. е. сколько раз за один оборот колеса система выработает сигналы, управляющие исполнительными устройствами – электропневматическими клапанами. У лучших систем такого типа разрешающая способность достигала значений менее 2 см линейного пути на один импульс, а дискретность выработки управляющего сигнала была более шести на один оборот колесной пары.

К системам третьего поколения относятся электропневмомеханические конструкции с микропроцессорным управлением. Такие устройства несколько уступают дискретным в быстродействии: на выработку управляющей команды им требуется от 0,2 с у самых медленных до 0,001 с у современных перспективных образцов, при том что дискретному ПУ для этого надо всего несколько микросекунд. Однако они значительно превосходят предыдущие поколения в дискретности управления и гибкости используемых алгоритмов. У лучших современных отечественных СПЗ с микропроцессором дискретность управления достигает 200 команд и более на один оборот колесной пары. Системы третьего поколения способны выполнять дополнительные функции контроля скорости, учета пройденного пути, регистрации отказов, числа срабатываний и многое другое, что является неоспоримым доказательством их целесообразности и перспективности.

Поиски новых конструктивных решений тормозного оборудования, в том числе материалов тормозных колодок, стремление к повышению скорости движения и сокращению длины тормозного пути определяют направления дальнейшего повышения требований к быстродействию всех звеньев СПЗ, включая и ее исполнительную часть (систему сброса сжатого воздуха из тормозного цилиндра и его наполнения). Развитие СПЗ требует разработки и внедрения в практику вагоностроения тормозного блок-цилиндра, объединяющего в одной конструкции тормозной цилиндр, сбрасывающий и впускной электропневмоклапаны, а также датчик давления, соединенный с полостью тормозного цилиндра.

В настоящее время на скоростных поездах применяются две системы противоюзного устройства защитного типа: ДУКС-110-4ПМ (производитель АООТ «Завод «Ленинец»») и ДУКС-110-4ММ (производитель АДС «Норд-Вест»).

Система автоматического управления тормозами поезда. Дальнейшим развитием системы АПС является система система автоматического управления тормозами поезда (САУТ), которая обеспечивает автоматическое служебное торможение поезда до заданной скорости и точную его остановку перед закрытым путевым светофором. Она автоматически ограничивают скорость поезда (предупреждая ее превышение) в зависимости от показаний локомотивного светофора, расстояния до конца блок-участка и допускаемых скоростей движения. Она является устройством безопасности, дублирующим действия машиниста по управлению тормозами. Во время движения поезда при зеленом огне ЛС при отклонении скорости на ± 2 км/ч относительно максимально допустимой включается соответственно первая ступень торможения или «перекрыта». При росте скорости и превышении ее допустимой на 4 км/ч выполняется вторая ступень торможения. Если допустимая скорость оказывается превышена на 10 км/ч система обеспечивает экстренное торможение поезда с помощью автостопа.

Алгоритм работы и функциональная схема САУТ определяется характеристиками поезда (пригородного, пассажирского, грузового). Система САУТ позволяет дополнительно реализовать следующие управляющие функции:

-автоматическое служебное торможение при многоступенчатом плавном снижении скоростей до значений, контролируемых системой САУТ;

-остановку поезда на расстоянии 50 м до закрытого светофора с заданной точностью ±20 м;

-многоступенчатый (плавный) контроль максимально допустимой скорости при сближении поезда с входным светофором, сигнализирующим о приеме на боковой путь, и автоматическое снижение скорости до заданного значения входа поезда на станцию (120; 80 или 50 км/ч в зависимости от марки крестовин стрелочных переводов, входящих в маршрут);

-плавный контроль допустимых скоростей движения по боковым путям при следовании поезда по некодированному станционному маршруту приема;

-отключение тяги с последующим служебным торможением для остановки поезда перед закрытым выходным светофором или для снижения скорости до заданного значения в нужной точке пути при открытом выходном светофоре.

Совместное использование АЛС и САУТ повышает надежность средств регулирования скорости, полностью предупреждает проезды запрещающих сигналов без предварительной остановки перед ними поезда, улучшает использование пропускной способности линий и повышает безопасность движения поездов.

Основу системы САУТ составляют устройства получения на локомотиве информации о длине и профиле пути в зонах сближения поезда с препятствием. По сравнению с системой АЛС, система САУТ дополнительно выдает машинисту и устройствам торможения следующую информацию:

-о непрерывно уменьшающемся при движении поезда расстоянии до границы станции или очередного блок-участка, а также до места установки маршрутного или выходного светофора;

-о значении рассогласования между фактической и допустимой скоростями движения в зонах сближения поезда с препятствием;

-о точной длине маршрута приема.

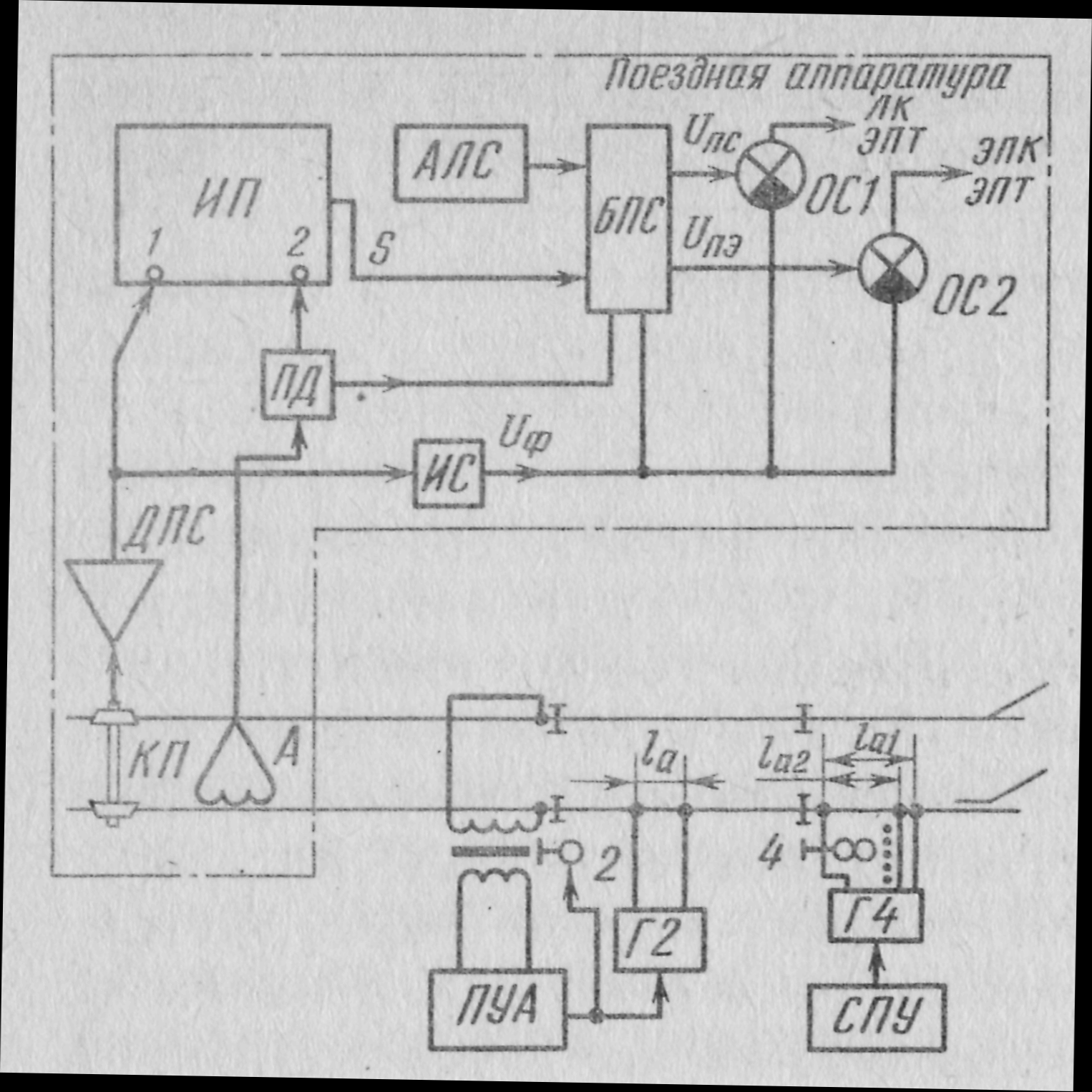

Система САУТ содержит поездную аппаратуру, постовые устройства и напольное оборудование (рис.3.52). В напольное оборудование входят частотные генераторы Г2, Г4 соответствующих участков пути, ограждаемых перегонными и станционными светофорами 2, 4. Генераторы устанавливают в релейных шкафах или путевых ящиках около путевых светофоров и присоединяют кабелем к участку рельсовой нити длиной lа, пропорциональной длине участка пути, ограждаемого данным светофором. Станционные постовые устройства СПУ, размещаемые на посту ЭЦ, управляют частотой генераторов у предупредительных и входных светофоров и выбирают требуемую длину lа1, lа2 активного участка рельсового пути, пропорционального длине заданного маршрута приема. Существующие перегонные устройства автоматики ПУА (путевой блокировки и АЛС) обычным образом управляют проходными светофорами и передают на локомотив сигналы АЛС.

Напольные и постовые устройства САУТ передают на локомотив информацию о длине:

1. Блок-участка, ограждаемого проходным светофором при автоблокировке;

2. Всего перегона при полуавтоматической блокировке;

3. Маршрута приема (отправления) на станции и о приеме поезда по главному или боковому пути станции при проследовании предвходного и входного светофоров.

Генераторы проходных светофоров работают на частоте f1 ; выходных светофоров при полуавтоматической блокировке – на частоте f2, предвходных и входных светофоров – на одной из фиксированных частот, отличающихся от частот f1 и f2 и зависящих от характера маршрута приема на главный или боковой путь станции. Длину маршрута приема определяют длиной секционированного активного участка рельсовой нити lа1, lа2. Полная длина каждой секции пропорциональна соответствующей длине маршрута приема поезда на станцию.

Рисунок 3.52 - Структурная схема САУТ – АЛС

В поездной аппаратуре осевой датчик пути и скорости ДПС на буксе колесной пары КП вырабатывает прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной фактической скорости движения поезда. Эти импульсы поступают в измеритель скорости ИС. С выхода ИС значение объективно измеренной фактической скорости Vф подается в блок программной скорости БПС.

В течение времени магнитной связи антенны А с активным участком рельсовой нити lа приемник длины ПД, получая сигналы от генератора Г2, заносит в измеритель пути ИП электрические импульсы, поступающие от ДПС. Число принятых импульсов будет пропорционально длине блок-участка (перегона или станционного маршрута). После выхода антенны А из зоны активного участка рельсовой нити lа сигнал от ПД на вход 2 измерителя пути ИП не подается, а на вход 1 продолжают поступать импульсы от ДПС движущегося электропоезда, в результате чего в ИП, снабженном реверсным счетчиком, вычисляется оставшееся расстояние S до очередного путевого светофора. Эта информация поступает с выхода ИП на вход блока программной скорости БПС, который в зависимости от расстояния до очередного путевого светофора и показаний АЛС вырабатывает напряжения, пропорциональные допускаемым скоростям движения для служебного Vпс и экстренного Vпэ торможений. Органы сравнения ОС1 и ОС2 сравнивают фактическую скорость движения электропоезда с программной и выдают приказы на служебное или экстренное торможение.

Если нет ограничений скорости по расстоянию до препятствия, кривизне пути на стрелках и т. п., то при движении на разрешающие огни путевых светофоров локомотивные устройства АЛС принимают соответствующие коды и воздействуют на блок БПС таким образом, что с его выхода поступает напряжение, пропорциональное максимально допустимой скорости движения, по достижении которой срабатывает орган сравнения ОС1. Последний отключает тягу, а при дальнейшем увеличении скорости (движение поезда на спуске большой крутизны) ОС2 подает питание на тормозные и отпускные вентили электропоезда, реализуя расчетную ступень служебного торможения. После снижения скорости до программной Vпс тормоза отключаются.

Принудительное экстренное торможение наступает при превышении скорости экстренного торможения Vпэ, которая больше программной на 5 км/ч и задается БПС. Этим исключается аварийная ситуация при отказах электропневматических тормозов или недостаточной их эффективности.

При движении поезда на запрещающий сигнал БПС рассчитывает две траектории равнозамедленного движения к месту прицельной остановки за 40 м перед путевым светофором. В случае превышения программного значения скорости Vпс: над фактическим срабатывает ОС1, его исполнительные реле отключают тягу, а затем реализуется такая команда на ступень торможения, при которой замедление поезда достигает расчетного значения 0,3 м/с2.

Режим работы САУТ выбирается таким, что поезд, движущийся с максимальной установленной для него скоростью, останавливается автоматически перед запрещающим сигналом одной ступенью торможения с последующим отпуском. Во время движения поезда на запрещающий сигнал система отключает периодическую проверку бдительности машиниста, но работа САУТ регистрируется дополнительным писцом, а скорость Vкж при этом не контролируется.

В случае возникновения неисправностей блок контроля автоматики выключает систему, восстанавливает контроль скорости и бдительности по типовой схеме АЛС, извещая об этом машиниста соответствующим сигналом.

К настоящему времени завершена разработка модернизированной аппаратуры САУТ-ЦМ с дополнительными функциями автоматического контроля и регулирования скорости поезда при движении по временным предупреждениям. В разработанной аппаратуре САУТ-ЦМ используется передача на локомотив информации о варианте маршрута приема, а все путевые параметры станций под этим вариантом хранятся в ПЗУ локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ. При изменениях станционных параметров (длин маршрутов приема, допускаемых скоростей движения по стрелочным переводам и путям) производится лишь перепрограммированием ПЗУ локомотивной аппаратуры.

В локомотивной аппаратуре САУТ-ЦМ использована микропроцессорная элементная база нового поколения, что позволило уменьшить вес и габариты аппаратуры и повысить ее надежность.

Системы автоматического ведения поезда. Более современным средством автоматики, обеспечивающем безопасность движения поездов, является система многозначной автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости движения поездов. Развитием этой системы является устройство, называемое автомашинистом. Система автоведения служит для автоматизации управления ведением поезда, включая пуск и разгон, торможение у пассажирских платформ, выбор режима ведения на перегонах и станциях в точном соответствии с графиком движения и минимальным расходом энергоресурсов. Система широко применяется в метрополитене.

С момента появления электрифицированных железных дорог стал подниматься вопрос об автоматизации процесса перевозок, в частности, с помощью систем автоматизации управления электроподвижным составом. Повышение требований к уровню автоматизации электроподвижного состава, имеющему непосредственное влияние не только на уровень потребления энергетических ресурсов, но и на безопасность движения, а также усовершенствование и модернизация самих тяговых средств – локомотивов и электропоездов – заставило расширить комплекс решаемых такими системами задач.

Сегодня из всех систем локомотивной автоматики наиболее передовыми по части объема и сложности решаемых задач являются системы автоведения. Они делятся на три основные группы, в прямой зависимости от класса тягового подвижного состава:

• автоматическое ведение пригородного поезда;

• автоматическое ведение локомотива пассажирского поезда;

• автоматическое ведение локомотива грузового поезда.

Для выполнения графика движения и экономии электроэнергии в системе автоматического ведения пригородного электропоезда (САВПЭ) реализован механизм регулирования времени хода, основанный на предварительном расчете траектории движения поезда для заданного расписания. Система применяет прицельное торможение поезда при приближении к светофорам, требующим снижения скорости, и к местам действия ограничений скорости, которые либо вводятся заранее (закладываются в память), либо задаются нажатием кнопки с клавиатуры управления.

Управлять поездом при помощи САВПЭ машинист на свое усмотрение может, переключив систему в автоматический режим или в режим подсказки в соответствии с показаниями индикатора. Значительный объем в аппаратуре САВПЭ отводится блоку речевого информатора. Этот блок выполняет функции оповещения пассажиров и, опираясь на сигналы датчика пути и скорости и АЛСН, сообщает машинисту о приближении к переездам, мостам, тоннелям, нейтральным вставкам и токоразделам, постам обнаружения нагрева букс, а также об ограничениях скорости, желтом и красном сигналах АЛСН. Эти функции способствует повышению безопасности движения, привлекая внимание локомотивной бригады к местам и событиям, требующим повышенной бдительности или соблюдения особых условий, а также облегчают труд машиниста и его помощника, избавляя их от необходимости читать информационные сообщения для пассажиров.

В настоящее время на электропоездах применяются унифицированные системы автоведения поезда УСАВП и УСАВП-Л разработки ВНИИЖТа.

Сходные функции выполняют системы автоведения на пассажирских и грузовых электровозах с учетом специфических задач, характерных именно для пассажирского и грузового автоведения, например, управление подачей песка в зависимости от профиля и плана пути, показателей проскальзывания колесных пар и погодных условий.

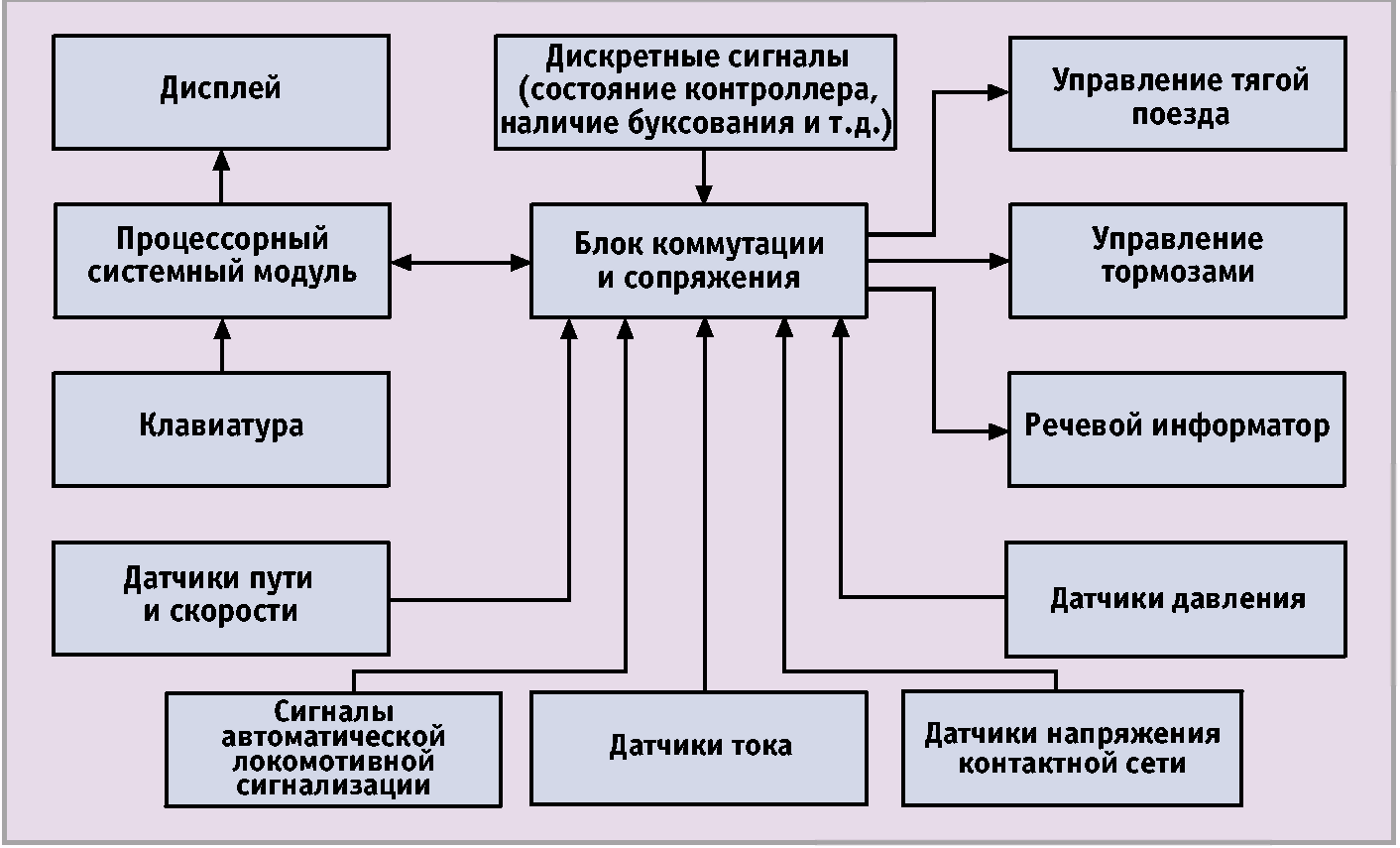

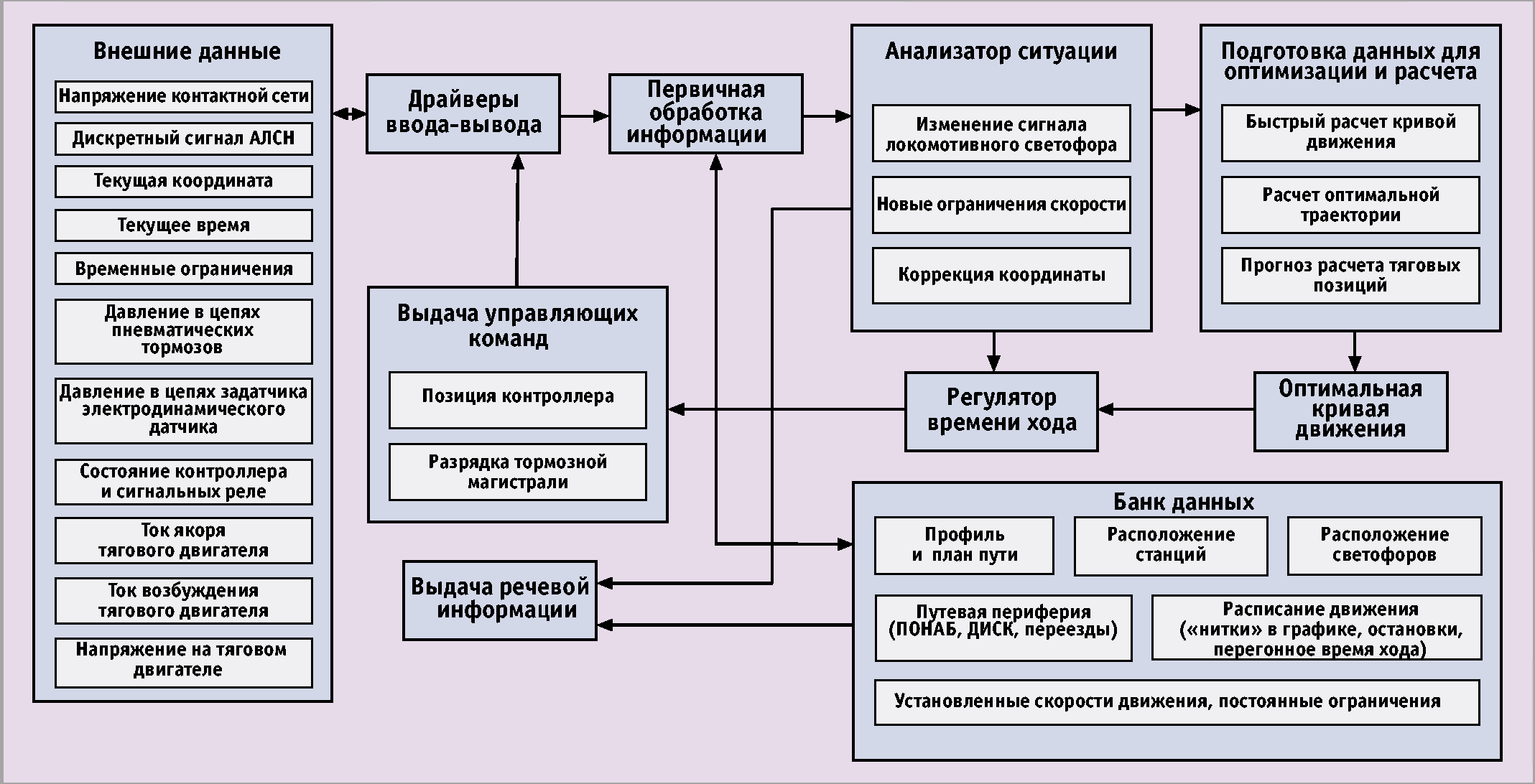

Структура системы автоведения показана на рис.3.53, а структура управляющей программы пассажирского электровоза – на рис.3.54.

Помимо экономии электроэнергии, применение систем автоведения позволяет более точно выполнять график движения поездов по сравнению с ручным управлением. При этом число внеплановых торможений снижается на 10-15%.

Система позволяет быстро приблизить уровень управления поездом малоопытного машиниста к уровню квалифицированного специалиста и обучить его правильному выбору режимов ведения поезда. Таким образом, система выполняет функции тренажера для локомотивной бригады, снижая затраты на обучение. Наконец, главное – система позволяет повысить безопасность движения за счет освобождения машиниста от ряда рутинных операций по ведению поезда.

Альтернативная система управления движением и техническими средствами электропоездов (СУД ТС) разработана ЦНИИ СЭТ (Set Corporation). Система предназначена для решения комплексных задач управления движением, безопасностью и техническими средствами пригородного электропоезда.

СУД ТС состоит из следующих уровней:

1) Уровень автоматизированного управления поездом (САУ-П). Он включает в себя модули управления движением и техническими средствами электропоезда. На этом же уровне осуществляется взаимодействие с пультом машиниста и поездными системами безопасности.

2) Уровень автоматического управления вагоном (САУ-В). Модули этого уровня контролируют и управляют всеми техническими средствами и системами вагонов, крышевым и подвагонным оборудованием.

Рисунок 3.53 - Блок-схема системы автоведения локомотива

Рисунок 3.54 - Структура управляющей программы пассажирского электровоза

3) Уровень локальных систем автоматического управления (САУ-Л). Локальные регуляторы поставляются и устанавливаются в комплекте с тяговыми приводами, вагонными тележками, системами отопления и пр.

Процессорные модули различных уровней связаны между собой поездными (вагонными) проводными кодовыми и аналоговыми магистралями, обеспечивающими как взаимодействие их друг с другом, так и с вагонным оборудованием электропоезда.

СУД ТС обеспечивает следующие режимы работы электропоезда:

режим тяги;

режим выбега;

режим торможения;

маневровый режим;

режим стоянки у платформы, в депо.

СУД ТС обеспечивает непрерывное взаимодействие с поездной системой безопасности (системой КУРС-Б), проверку бдительности машиниста, сбор и хранение информации о номинальных и аварийных режимах работы элементов и узлов электропоезда.

В состав оборудования, управляемого и контролируемого СУД ТС входят: пульт машиниста; основные и вспомогательные компрессора; пневматическая магистраль; токоприемники; быстродействующие выключатели; цепи блокировок; высоковольтные контакторы; источники питания; питающая магистраль 3 кВ; блоки зарядных устройств аккумуляторных батарей; местные посты управления; двери; сигнальные фонари; системы обогрева, вентиляции и освещения салонов.

Пульт машиниста отображает поступающую во время рейса или технического обслуживания информацию и позволяет эффективно управлять техническими средствами электропоезда во всех его эксплуатационных режимах. Он состоит из следующих панелей:

панели органов оперативного управления средствами обеспечения движения и безопасности;

панели средств отображения информации;

панели системы жизнеобеспечения машиниста;

панели управления техническими средствами;

панели средств индивидуальной и обобщенной индикации;

панели видеоконтрольного устройства с информацией по магистрали, основным и резервным техническим средствам, аварийно-предупредительной сигнализации и пр.

Функции технической диагностики СУД ТС включают в себя контроль состояния и параметров технических средств и систем электропоезда, включая самоконтроль блоков и узлов СУД ТС, определение вероятной причины отказов или отклонения контролируемых параметров, а также применение мер, обеспечивающих работоспособность поезда и безопасность его движения.