- •Глава 1. Основы теории вагонов

- •1.1. Классификация и габариты подвижного состава

- •1.2. Общее устройство вагона

- •1.3. Силы, действующие на вагон

- •1.4. Технические и военно-технические требования к грузовым и пассажирским вагонам

- •1.5. Эксплуатационные параметры вагонов

- •Глава 2. Устройство грузовых и пассажирских вагонов

- •2.1. Тележки

- •2.2. Автосцепное устройство

- •2.3. Рамы вагонов

- •Неисправности рам

- •2.4. Кузова вагонов

- •2.5. Грузовые вагоны

- •Основные эксплуатационные параметры гузовых вагонов

- •2.7. Пассажирские вагоны

- •Основное электрооборудование пассажирских вагонов Аккумуляторные батареи

- •Генераторы

- •Глава 3. Автоматические тормоза подвижного состава

- •3.1. Классификация тормозов

- •3.2. Принцип действия и устройство пневматических тормозов

- •3.3 Электропневматические тормоза

- •3.4. Тормозное оборудование подвижного состава

- •Устройство компрессора кт- 6

- •Зарядка происходит, когда вагон подсоединили к тм и пустили воздух.

- •Подпитка утечек в тц при перекрыше

- •Работа режимного переключателя грузовых режимов

- •Замедление наполнения тц головных вагонов

- •Работа магистральной части при торможении

- •Работа магистральной части при перекрыше

- •Работа магистральной части при отпуске

- •Действие воздухораспределителя усл. № 292 при зарядке

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при зарядке

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при торможении

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при перекрыше

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при отпуске

- •Особенности конструкции эвр № 305-002

- •Воздухораспределитель kHs

- •Устройство воздухораспределителя kHs. В комплект воздухораспределителя входят (рис.3.48):

- •Глава 4. Организация вагонного хозяйства

- •4.1. Организационная структура вагонного хозяйства

- •4.2. Распределение, приписка и учет вагонного парка

- •4.3. Система технического обслуживания и ремонта вагонов

- •4.4. Работа пунктов технического обслуживания вагонов

- •4.5. Организация ремонта вагонов в депо

- •4.6. Перестановка вагонов с тележек колеи 1520 мм на тележки колеи 1435 мм и обратно

- •Глава 5. Подготовка вагонов к перевозкам

- •5.1. Организация подготовки вагонов к перевозкам

- •5.2. Пункты подготовки вагонов к перевозкам

- •5.3. Особенности подготовки вагонов для воинских перевозок

- •5.4. Пункты оборудования вагонов для воинских перевозок

- •5.5. Подготовка пассажирских вагонов для воинских перевозок

- •Библиографический список

Замедление наполнения тц головных вагонов

На штоке главного поршня есть 6 манжет. Рассмотрим их назначение. Манжеты, вообще говоря, работают как обратный клапан. Например, манжета на главном поршне (о которой уже говорилось выше) легко пропускает воздух из ЗК в РК, но не пропускает обратно – плотно прижимается этим воздухом к цилиндрической расточке. Если нужно закрыть проход и туда и обратно – то надо ставить пару манжет зеркально симметрично. Такие пары, например, первая и вторая (слева) манжеты на штоке – они надежно отгораживают полость внутри штока от золотниковой камеры.

Третья манжета работает так: в головных вагонах поезда давление в РК после зарядки было больше, чем в хвостовых, а темп разрядки ТМ при торможении выше, поэтому при торможении главный поршень сдвинется дальше вправо. С каналом от ЗР совместится полость между манжетами 2 и 3. А из этой полости внутрь штока ведет одно отверстие диаметром 1,7 мм, через которое и будет наполняться при торможении ТЦ ( на рисунке оно изображено сверху на штоке поршня). В хвостовых вагонах главный поршень сдвинется не так далеко. С каналом от ЗР совместится полость между манжетами 3 и 4. (Оба рисунка - торможение и перекрыша - показаны как раз для хвостовых вагонов).Наполнение ТЦ будет идти через 8 отверстий по 1,6 мм (или 4 отверстия по 3 мм в старых моделях). А также и третья манжета не будет препятствовать проходу воздуха и через отверстие 1,7 мм.

Таким образом, наполнение ТЦ при торможении в головной части поезда начинается раньше (скорость тормозной волны), но происходит медленнее, через калиброванное отверстие 1,7 мм; а в хвостовой части начинается позже, но идёт быстрее, более широкими каналами. Тем самым выравнивается время наполнения ТЦ у всех вагонов поезда и увеличивается плавность торможения. Отверстие 1,7 мм и третью манжету иногда называют замедлителем торможения.

Таким образом, получается что три важнейшие функции воздухораспределитель способен выполнять и без магистральной части. Отсюда вытекает назначение магистральной части – выполнять три оставшиеся функции:

Ускорять и поддерживать незатухающую тормозную волну путем дополнительной разрядки ТМ в начальной фазе торможения;

Иметь различные режимы торможения и отпуска в зависимости от условий эксплуатации.

Не реагировать на медленный темп изменения давления (темп мягкости) до 0,3 кг/см2 в минуту;

Рассмотрим действие магистральной части для реализации первой из указанных задач.

Работа магистральной части при торможении

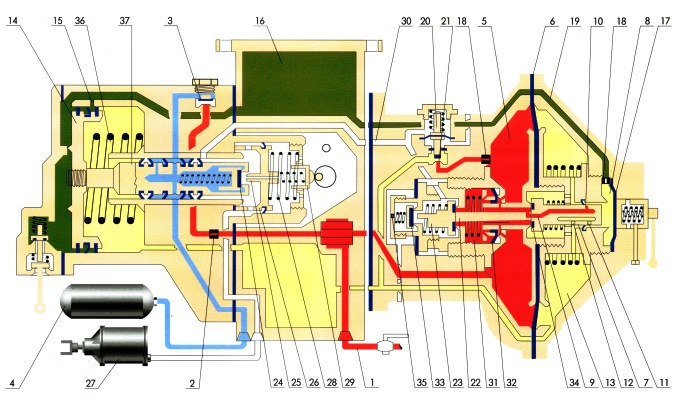

При снижении давления в ТМ на величину первой ступени с последующим переводом ручки крана машиниста в положение перекрыши, магистральная диафрагма 6 (рис.3.29) прогнется влево от перепада давлений между магистральной камерой МК, обозначенной красным цветом (где оно понизилось) и золотниковой камерой ЗК - желтый цвет (где оно пока осталось прежним). Кстати, интересно, что нет в магистральной части никаких золотников, а исторически сложившееся название - золотниковая камера - сохранилось. Несколько десятков лет назад был распределитель 270-002, в котором действительно были в этом узле золотники.

Итак, магистральная диафрагма прогнется влево. Вначале прогнется совсем чуть-чуть. При этом плунжер, который вставлен между дисками диафрагмы и, естественно, перемещается вместе с нею, толкнет толкатель 22, он, в свою очередь, толкнет клапан дополнительной разрядки 23 (будем называть его клапан ДР); он отойдет от седла и сообщит полость слева от манжеты дополнительной разрядки 32 (манжеты ДР) с атмосферой через канал дополнительной разрядки: полость слева от манжеты ДР (она обозначена 31) > зазор между клапаном ДР и его седлом > канал дополнительной разрядки 30 > 4 отверстия диаметром по 6 мм во втулке штока главного поршня > тормозная камера ТК > осевое отверстие 2,8 мм в уравнительном поршне > Ат.

Вследствие этого давление в маленькой полости, расположенной левее манжеты ДР, очень быстро упадет до нуля. И манжета, сжимая свою пружину, сдвинется влево.

Про манжету ДР надо отдельно сказать несколько слов. Это не просто резинка, а резинка + латунный каркас в виде втулочки с отверстиями. Эта конструкция может сдвигаться влево, если усилие пружины слабее усилия сжатого воздуха из МК; и вправо, когда пружина сильнее. Края резинки работают как манжета, а центральная часть – как клапан. На приведенной выше картинке это не очень наглядно видно, а вот на этом рисунке – гораздо понятней.

Рисунок 3.29 – Действие магистральной части при торможении

Вот она - челночная манжета ЧМ (рис 3.30), прижатая пружиной 25 к своему седлу С1. Когда манжета ДР в правом положении – она перекрывает проход из МК через 6 отверстий по 2 мм. Именно так она и показана на рисунке. Когда она отодвинулась – этот проход открывается, воздух из МК через эти отверстия врывается внутрь узла трех клапанов, отгибает края манжеты ДР, через зазор до краев её втулки и через отверстия в самой втулке попадает в полость за манжетой, а оттуда, как описывалось выше, в КДР, ТК, Ат.

Рисунок 3.30 – Челночная манжета

Вы поняли, что случилось? Клапан ДР работает, словно детонатор: от легкого, небольшого прогиба магистральной диафрагмы чуть-чуть приоткрылся клапан ДР и сбросил из полости ДР воздух в атмосферу. Но этим действием был спровоцирован сдвиг челночной манжеты ДР, которая произвела серьезную, значительную дополнительную разрядку магистральной камеры. Эту разрядку «почувствуют» воздухораспределители соседних вагонов – тем самым ускорится и не затухнет тормозная волна. От этой разрядки четко сработает и данный воздухораспределитель - диафрагма прогнется еще дальше влево, так что клапан ДР толкнет своей ножкой и отжмет от седла атмосферный клапан, через которы и магистральная камера, и полость слева от диафрагмы станут разряжаться в атмосферу через отверстие диаметрпом 0,9 мм.

Параллельно начнется и разрядка золотниковой камеры ЗК. Верхнее радиальное отверстие в плунжере (на черно-белой схеме оно обозначено диаметром 0,9), которое раншье находилось правее манжеты 21, при прогибе диафрагмы влево выходит из-за манжеты и соединяет ЗК через радиальный и осевой канал в плунжере с полость левее челночной манжеты и далее с атмосферой. Разрядка ЗК началась. Но затем она существенно ускорится, вот почему: клапан ДР своим ступенчатым выступом упрется в седло С3, а диафрагма с дисками и плунжерам еще продолжает движение влево. Клапан ДР остановится, остановится, уткнувшись в него и толкатель 16, остановится плужер и его клапан КП отойдет от седла в левом диске магистральной диафрагмы. И золотниковая камера будет разряжаться через 3 отверстия диаметром 1,2 мм каждое в правом диске, зазор между клапаном плунжера и его седлом. Эти каналы шире, разрядка ЗК идет быстрее. От разрядки ЗК смещается главный поршень и далее происходят процессы, описанные на предыдущей странице.