- •Глава 1. Основы теории вагонов

- •1.1. Классификация и габариты подвижного состава

- •1.2. Общее устройство вагона

- •1.3. Силы, действующие на вагон

- •1.4. Технические и военно-технические требования к грузовым и пассажирским вагонам

- •1.5. Эксплуатационные параметры вагонов

- •Глава 2. Устройство грузовых и пассажирских вагонов

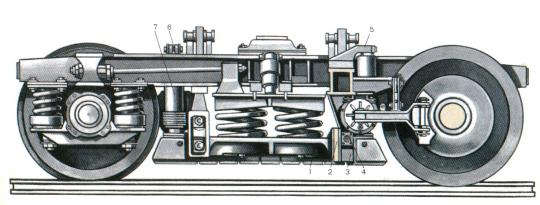

- •2.1. Тележки

- •2.2. Автосцепное устройство

- •2.3. Рамы вагонов

- •Неисправности рам

- •2.4. Кузова вагонов

- •2.5. Грузовые вагоны

- •Основные эксплуатационные параметры гузовых вагонов

- •2.7. Пассажирские вагоны

- •Основное электрооборудование пассажирских вагонов Аккумуляторные батареи

- •Генераторы

- •Глава 3. Автоматические тормоза подвижного состава

- •3.1. Классификация тормозов

- •3.2. Принцип действия и устройство пневматических тормозов

- •3.3 Электропневматические тормоза

- •3.4. Тормозное оборудование подвижного состава

- •Устройство компрессора кт- 6

- •Зарядка происходит, когда вагон подсоединили к тм и пустили воздух.

- •Подпитка утечек в тц при перекрыше

- •Работа режимного переключателя грузовых режимов

- •Замедление наполнения тц головных вагонов

- •Работа магистральной части при торможении

- •Работа магистральной части при перекрыше

- •Работа магистральной части при отпуске

- •Действие воздухораспределителя усл. № 292 при зарядке

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при зарядке

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при торможении

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при перекрыше

- •Работа электровоздухораспределителя усл. № 305 при отпуске

- •Особенности конструкции эвр № 305-002

- •Воздухораспределитель kHs

- •Устройство воздухораспределителя kHs. В комплект воздухораспределителя входят (рис.3.48):

- •Глава 4. Организация вагонного хозяйства

- •4.1. Организационная структура вагонного хозяйства

- •4.2. Распределение, приписка и учет вагонного парка

- •4.3. Система технического обслуживания и ремонта вагонов

- •4.4. Работа пунктов технического обслуживания вагонов

- •4.5. Организация ремонта вагонов в депо

- •4.6. Перестановка вагонов с тележек колеи 1520 мм на тележки колеи 1435 мм и обратно

- •Глава 5. Подготовка вагонов к перевозкам

- •5.1. Организация подготовки вагонов к перевозкам

- •5.2. Пункты подготовки вагонов к перевозкам

- •5.3. Особенности подготовки вагонов для воинских перевозок

- •5.4. Пункты оборудования вагонов для воинских перевозок

- •5.5. Подготовка пассажирских вагонов для воинских перевозок

- •Библиографический список

Глава 3. Автоматические тормоза подвижного состава

3.1. Классификация тормозов

Эффективность тормозных средств является одним из важнейших условий, определяющих возможность повышения веса и скорости движения поездов, пропускной и провозной способности железных дорог. От свойств и состояния тормозного оборудования подвижного состава в значительной степени зависит безопасность движения.

Рисунок 3.1 – Последствие неэффективности тормозов

В процессе движения поезда на него действуют силы, различные по своему характеру и направлению. Различают силы внешние (например, сила сопротивления движению от уклона) и внутренние (например, сила трения в моторно-осевых подшипниках). Внешние силы можно разделить на управляемые (сила тяги) и неуправляемые (силы сопротивления движению). В зависимости от соотношения управляемых и неуправляемых сил, поезд может двигаться ускоренно, замедленно или с равномерной скоростью.

Сила тяги — внешняя движущая сила, которая создается тяговыми электродвигателями локомотива во взаимодействии с рельсами. Она приложена к ободу колес в направлении движения. Для остановки поезда необходимо исключить действие силы тяги, т. е. отключить тяговые двигатели локомотива. Однако поезд продолжит движение по инерции за счет накопленной кинетической энергии и до полной остановки пройдет значительное расстояние. Чтобы обеспечить остановку поезда в требуемом месте или снижение скорости движения на определенном участке следования, необходимо искусственно увеличить силы сопротивления движению.

Устройства, применяемые в поездах для создания искусственного сопротивления движению, называются тормозами, а силы, создающие искусственное сопротивление движению - тормозными силами.

Тормозные силы и силы сопротивления движению гасят кинетическую энергию движущегося поезда.

Различают фрикционный, реверсивный и электромагнитный способы создания замедления движения.

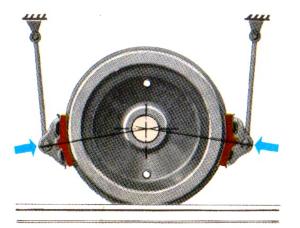

При фрикционном способе сопротивление движению создается за счет трения тормозных колодок (рис.3.2) или специальных накладок о поверхность катания колес подвижного состава или дисков. В этом случае кинетическая энергия поезда преобразуется в тепло, нагревающее трущиеся детали и рассеиваемое в окружающую среду.

Рисунок 3.2 – Колодочный тормоз

Реверсивный способ на локомотивах с электрической передачей осуществляется переключением тяговых двигателей в генераторный режим, что вызывает изменение направления электромагнитного момента электрической машины. Это торможение называется электродинамическим. Оно бывает рекуперативным, когда вырабатываемая электрическая энергия возвращается в контактную сеть, или реостатным. В последнем случае электрическая энергия поступает на специальные тормозные резисторы и превращается в тепло. которое рассеивается в окружающую среду.

Реверсивный способ создания замедления применяется и на локомотивах с гидропередачей (гидродинамический тормоз), а также на паровозах - контрпар.

При электромагнитном (магнитно-рельсовом) способе тормозная сила создается притяжением специальных тормозных башмаков с электромагнитами к рельсам. На подвижном составе применяются как электромагнитные рельсовые тормоза, так и тормоза на вихревых токах. Особенность этого способа создания замедления заключается в том, что мощность тормоза ограничивается только величиной допустимого замедления. Поэтому магнитно-рельсовые тормоза используются только при экстренном торможении (рис.3.3)

Рисунок 3.3 - Магнитно-рельсовый тормоз

На железнодорожном подвижном составе применяются тормоза, которые подразделяются следующим образом:

1. По способу управления:

- ручные;

- пневматические;

- электропневматические;

- динамические (реостатные и рекуперативные);

- электромагнитные.

Пневматические тормоза являются основным видом фрикционного тормоза, применяющегося на подвижном составе железных дорог, принцип действия которого основан на создании разности давлений сжатого воздуха в камерах приборов с управления тормозами.

Электропневматические тормоза управляются с использованием электроэнергии.

Ручной тормоз используется как стояночный.

2. По конструкции:

- колодочные;

- дисковые.

3. По качественным характеристикам:

- прямодействующие неавтоматические;

- непрямодействующие автоматические;

- прямодействующие автоматические.

Автоматические тормоза в случае саморасцепа или разрыва поезда обеспечивают торможение обеих частей поезда независимо от действий машиниста.

У прямодействующих тормозов источник воздуха, расположенный на локомотиве, при торможении сообщается с запасным резервуаром или тормозным цилиндром.

Неавтоматические прямодействующие тормоза применяются в качестве вспомогательных для торможения только локомотивов при выполнении ими маневровой работы. Торможение основано на подаче сжатого воздуха непосредственно в тормозной цилиндр. Для отпуска тормозов тормозной цилиндр сообщают с атмосферой.

Весь подвижной состав железных дорог оборудован автоматическими тормозами.

Автоматическими непрямодействующими тормозами оборудованы локомотивы и вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров.

Автоматическими прямодействующими тормозами оборудованы локомотивы и вагоны грузового парка железных дорог.

4. По назначению:

- грузовые (медленное наполнение тормозных цилиндров);

- пассажирские (быстрое наполнение тормозных цилиндров);

- высокоскоростные (обычно электропневматические, обеспечивающие одновременное действие тормозов всего поезда).

5. По характеристикам действия:

- мягкие (при медленном снижении давления в тормозной магистрали не затормаживают);

- жесткие (при снижении давления любым темпом ниже установленной зарядной величины затормаживают);

- полужесткие (обладают теми же свойствами, что и мягкие, но для отпуска требуют полного восстановления зарядного давления).

Оборудование пневматических тормозов подвижного состава состоит из ряда устройств. Источником сжатого воздуха служит компрессор, установленный на локомотиве.

Работу автоматических тормозов определяют, в основном, три процесса: зарядка, торможение и отпуск.

Зарядка — это процесс наполнения сжатым воздухом магистрального воздуховода и запасных резервуаров у вагонов. Торможение происходит при снижении давления воздуха в магистрали. Когда давление воздуха в магистрали повышается, происходит отпуск тормозов.

Управляют тормозами при помощи крана машиниста.