- •Экзаменационный билет № __1__

- •1.1. Когда газ можно рассматривать как жидкость, и наоборот.

- •1.2. Разрыв жидкости и кавитация.

- •1.3. Средняя по сечению скорость жидкости.

- •1.4. Уравнения движения жидкости.

- •Экзаменационный билет № ___2_____

- •Треугольник скоростей в теории центробежного насоса и основные геометрические соотношения. Теоретическое давление центробежного насоса.

- •3.3. Возможные конфигурации лопастей.

- •Экзаменационный билет № ___3_____

- •Экзаменационный билет № ___4_____

- •Экзаменационный билет № ___5_____

- •Экзаменационный билет № ___6_____

- •Экзаменационный билет № ___7____

- •3.4. Основное уравнение для центробежного насоса.

- •2.2. Эпюра давления для насоса. Вторая формула для давления насоса.

- •Экзаменационный билет № ___8_____

- •3.3. Возможные конфигурации лопастей.

- •Экзаменационный билет № ___9_____

- •4.1. Полный кпд насоса.

- •Экзаменационный билет № ___10_____

- •4.2. Характеристика насоса (q).

- •Экзаменационный билет № ___11_____

- •Экзаменационный билет № ___12_____

- •4.3. Зависимость основных параметров насоса от частоты вращения рабочего колеса.

- •Экзаменационный билет № ___13_____

- •Экзаменационный билет № ___14_____

- •6.1. Разновидности и классификация компрессоров.

- •Экзаменационный билет № ___15_____

- •6.2. Устройство и работа простейшего компрессора.

- •Экзаменационный билет № ___16_____

- •Экзаменационный билет № ___17_____

- •Экзаменационный билет № ___18_____ экзаменационный билет № ___19_____

- •Экзаменационный билет № ___20_____

- •Экзаменационный билет № ___21_____

- •2. Пластинчатый насос: принцип действия. Принцип работы пластинчатого насоса

- •Экзаменационный билет № ___22_____

- •Экзаменационный билет № ___23_____

- •Экзаменационный билет № ___24_____

- •Экзаменационный билет № ___25_____

Экзаменационный билет № ___2_____

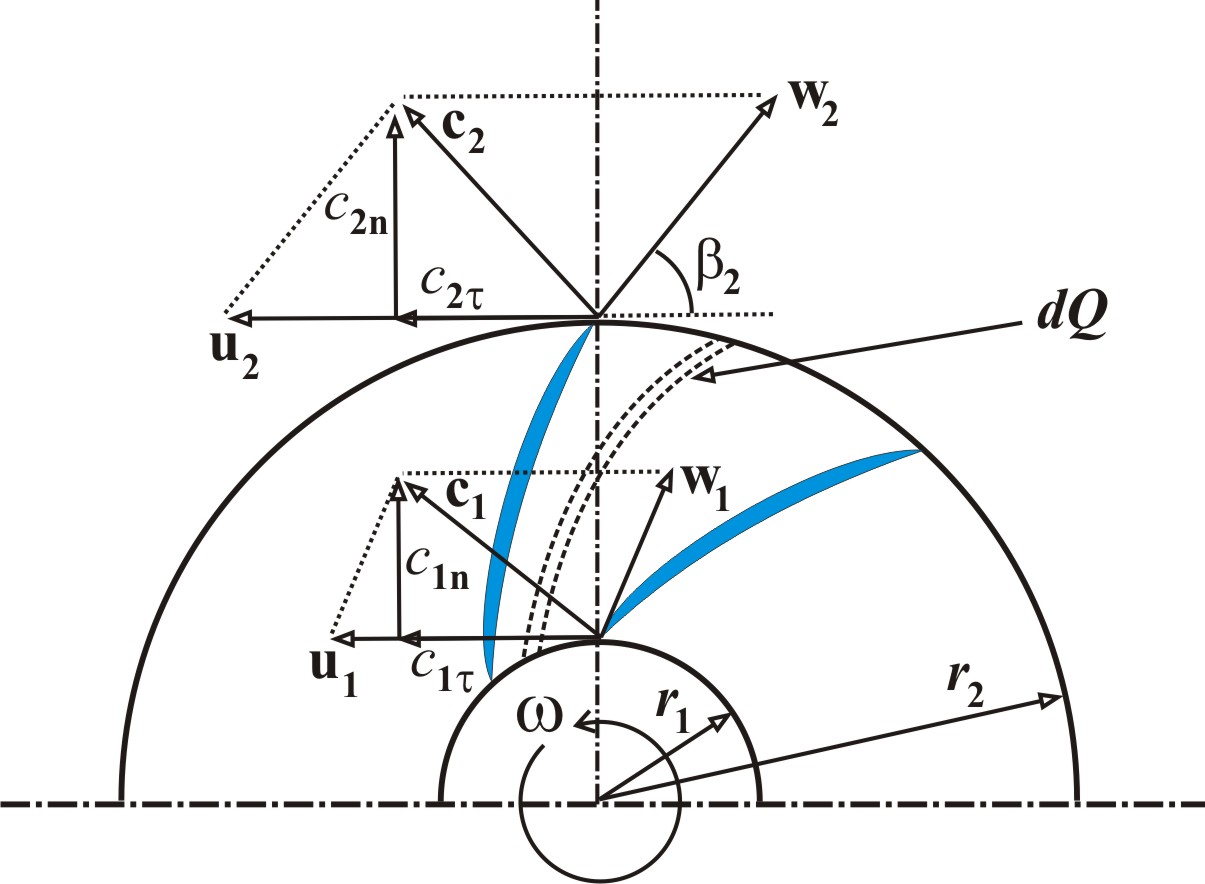

Треугольник скоростей в теории центробежного насоса и основные геометрические соотношения. Теоретическое давление центробежного насоса.

Основной задачей математического расчета насоса является определение его теоретического давления t. Для определения t рассмотрим баланс энергии между рабочим колесом и потоком. Течение жидкости между лопатками – это сложное трехмерное пространственное движение. Ввиду математической сложности точных гидродинамических уравнений полный анализ такого движения возможен только с помощью мощных компьютеров и специальных математических методов. Поэтому для упрощения задачи будем полагать, что жидкость движется по направлениям радиальной координаты и полярному углу (рис. 3.2). Это допустимо, если ширина лопастей существенно больше расстояния между ними.

Рис. 3.2.

Векторные величины впредь будем обозначать жирными буквами, скалярные наклонными нежирными буквами.

Введем подвижную систему координат, связанную с рабочим колесом. Эта система координат вращается вместе с ним, и движется по окружности со скоростью u. Вектор скорости жидкости относительно вращающейся системы координат обозначим за w. При большом числе лопаток вектор w направлен практически по касательной к поверхности лопаток. Направление вектора u, очевидно, будет вдоль касательной к окружностям с центром оси вращения.

Скорость жидкости в неподвижной системе координат (в лабораторной системе) c получается как векторная сумма u и w:

c = u + w.

Будем параметры на входе в межлопастной канал снабжать индексом 1, а на выходе из канала индексом 2. Тогда (рис. 3.2)

c1 = u1 + w1, c2 = u2 + w2.

Вектор w2 направлен по касательной к поверхности лопатки у внешнего края рабочего колеса, и он составляет угол 2 с направление вектора u2.

Выделим элементарную плоскую струйку жидкости с расходом dQ. Эта струйка составлена из линии тока с близкими по величине скоростями жидкости. Найдем момент сил, действующих на элементарную струйку.

Согласно определению, дифференциал момента силы может быть определен как

dM = rdF = rdJ,

где J скорость изменения импульса, его приращение в случае изменения массы dJ = cdm = rcdQ, m = dQ скорость изменения массы. Значит,

dM = rcdQ.

Для рассматриваемой струйки нам необходимо учесть, что в выражении для момента сил, действующих на нее, должно быть учтено только изменение момента при движении жидкости от входа и до выхода из канала. Только такое изменение связано с работой колеса. Поэтому правильное выражение имеет вид

dM = (r2c2 r1c1)dQ,

где c1, c2 тангенциальные составляющие векторов c1 и c2. Суммарный момент

![]() .

.

При близко расположенных лопатках скорости c1, c2 практически не зависят от Q (точнее, от полярного угла, отсчитываемого вокруг оси вращения колеса). Поэтому интеграл легко вычисляется и равен

M = (r2c2 r1c1)Q.

Умножив обе части на частоту , получим мощность, сообщаемую потоку жидкости рабочим колесом т.н. гидравлическую мощность Wg = M:

Wg = (r2c2 r1c1)Q = (u2c2 u1c1)Q. (3.1)

Выражение (3.1) называется основным уравнением лопастных машин. Оно остается справедливым также и для осевых нагнетателей.

Здесь учтено, что на входе в межлопастные каналы скорость u1 = r1, на выходе u2 = r2.

Как мы знаем, давление насоса связано с удельной энергией жидкости. Эта связь

![]() .

(3.2)

.

(3.2)

Индекс t означает, что t теоретическое давление.

При выводе формулы (3.2) не учитывались гидравлические потери в насосе за счет сил трения, линии тока в межлопастном канале полагались идентичными друг другу. Эти факторы дают заниженное значение реального давления насоса, по сравнению с вычисляемым значением по формуле (3.2).

Формулу (3.2) можно еще записать как

![]() ,

,

где 1, 2 углы между векторами c и u на входе и выходе из рабочего колеса.

В практике изготовления насосов кривизна лопаток выбирается так, чтобы 1 = 90 (cos1 = 0). Тогда

![]() .

(3.3)

.

(3.3)

Формула (3.3) является базовой для получения основного уравнения центробежного (лопастного) насоса.