- •Принятие решений в стратегическом управлении

- •2.1. Стратегическая установка — миссия организации

- •Формулирование широких экономических задач фирмы.

- •2.2. Ключевые цели и задачи организации

- •2.3. Природа стратегических решений

- •Принятие стратегических решений

- •Стратегическое планирование в сравнении с ежегодным составлением сметы и прогнозированием

- •2.4. Уровни стратегического управления

- •2.5. Слагаемые стратегического управления

- •Стратегический анализ

- •А. Цель, задачи, ожидания и полномочия

- •Б. Анализ внешней обстановки

- •В. Анализ внутренних ресурсов

- •Стратегический выбор

- •А. Выработка вариантов стратегии

- •Б. Оценка вариантов стратегии

- •В. Выбор стратегии, стратегические линии поведения и планы

- •Реализация стратегии

- •А. Разработка варианта действий при непредвиденных обстоятельствах

- •Б. Разработка организационной структуры

- •В. Выбор системы управления организацией

- •Г. Политика организации

- •Д. Реализация стратегии включает выбор организационного объединения и систем контроля

- •2.6. Стратегическое изменение Значение термина "стратегическое изменение"

- •Стадии реализации стратегического изменения

- •Анализ внешней и внутренней среды организации

Контроль за реализацией и внедрение. Помогает быстро выявить неожиданные проблемы и реагировать на них, а также позволяет оценить успешность или неудачу изменения стратегии и извлечь уроки для использования в будущих процессах изменения. И наконец, внедрение является, пожалуй, наиболее фундаментальным компонентом стратегического управления, и поэтому каждый шаг в формировании стратегии, оценке и выборе должен осуществляться с полным учетом потребностей реализации.

Рассмотрим основные характеристики стратегических решений. Таковых можно выделить девять:

отражающие точку зрения руководства, на что должна быть похожа организация и чем она должна заниматься;

призванные оказать содействие организации в обеспечении взаимодействия с внешней средой. (Организация постоянно подстраивается под изменяющуюся обстановку.);

принимающие также во внимание собственные ресурсы организации и содействующие обеспечению точных соответствий между деловой активностью и имеющимися ресурсами;

включающие представление о большом изменении в системе работы организации;

чрезвычайно сложные, включающие различные степени неопределенности; они подразумевают, что организация должна делать допущения о предстоящих событиях на основе не очень надежной информации;

требующие всестороннего подхода к управлению организацией; удачные стратегические решения предусматривают работу управляющих вне их функциональных зон, а также консультации с другими управляющими, которые, возможно, имеют другие взгляды на перспективную деятельность организации;

имеющие дальний прицел; они подразумевают длительные перспективы и имеют долгосрочное значение;

причастные к оценкам и ожиданиям ключевых участников компании внутри организации; многие авторы убеждают, что стратегия организации является отражением отношений и мнений влиятельных внутренних участников компании;

серьезно воздействующие на ресурсы и оперативную деятельность; они оказывают влияние на ресурсную базу организации и вызывают волны организационных решений более низкого уровня.

Представленные характеристики достаточно ясно показывают, чем отличаются стратегические решения от оперативных.

Принятие стратегических решений не сводится просто к выдвижению, оценке и отбору вариантов. Этот процесс проходит в условиях нестабильности внешней среды, что накладывает определенные ограничения и создает трудности для планирования и повышает опасность риска. Боумен и Эш (1987) приводят следующие соображения, определяющие сложность принятия решений, предопределяющие возникновение недостатков стратегических планов.

Динамичный характер внешнего окружения быстро обесценивает корпоративные планы многих фирм, за исключением тех случаев, когда они сформулированы в самых общих терминах.

Информацию невозможно получить в том количестве и того качества, которые требуются для выполнения всестороннего анализа внутреннего и внешнего окружения или для того, чтобы провести исчерпывающее исследование альтернативных стратегий.

Лица, принимающие решения, в состоянии охватить весьма ограниченную и упрощенную совокупность взаимосвязанных переменных. Фактически они осознанно упрощают сложность проблемы, используя, например, разделение ее на отдельные управляемые части и затем рассматривая их последовательно.

Систематические формализованные процедуры планирования могут исключить появление радикальных «диссидентских», но потенциально плодотворных идей.

Там, где корпоративный план составляется специалистами по планированию, рядовые менеджеры (которые должны исполнять его) часто проявляют недовольство относительно решений, в принятии которых они не участвовали. Кроме того, сотрудники плановых отделов часто не имеют доступа к жизненно важной информации, которой владеют рядовые менеджеры.

Проблемы часто возникают при введении нового процесса корпоративного планирования. Если энергично отстаиваются несколько так называемых универсальных методов управления (например, управление по целям, кружки качества, управление по отклонениям), то при подготовке новой системы планирования; скорее всего, будет уделяться недостаточно внимания как развитию организации, так и развитию методов управления.

Эти соображения могут стать основой для объяснения того факта, что даже в достаточно крупных организациях часто не существует определенных процедур формального стратегического планирования и структур, ответственных за этот процесс. Иногда корпорации определяют границы стратегического планирования, полагая, что распространять его на все сферы деятельности нецелесообразно с точки зрения экономии управленческих ресурсов. Так, например, корпорация McDonald (1989) в своем справочнике по планированию маркетинга полагает, что объем формального планирования определяется степенью диверсификации рынка и размером организации. Небольшие организации, работающие с одним товаром, в меньшей мере применяют методы формального планирования, а большие организации, расширяющие свой рынок, в большей. Многочисленные бесприбыльные, благотворительные, муниципальные и другие подобные организации или не испытывают потребности, или не имеют практики формального стратегического планирования. Но это не означает, что они не рассматривают стратегии собственного развития и не разрабатывают путей их осуществления. Просто они часто действуют ситуативно, разрабатывая для конкретных обстоятельств своего существования во внешней среде ad hoc методы, т.е. методы, которые считаются наиболее приемлемыми для данной организации в данной конкретной обстановке. Однако в государственных организациях, даже узко специализированных в своей деятельности, существуют в высокой степени формализованные системы планирования.

Характеристика и цели анализа внешней среды организации

Цели внешнего анализа. Основное назначение анализа внешней среды — выявить и уяснить возможности и угрозы, которые могут возникнуть для предприятия в будущем, с тем чтобы правильно определить стратегию и общую политику предприятия.

Ш Внешний анализ является частью SWOT-анализа. SWOT — это аббревиатура четырех английских слов: S — Strengths — сильные стороны, W — Weaknesses (слабые стороны), О — Opportunities (возможности), Т — Threats (угрозы).

Под возможностями понимаются положительные тенденции и явления внешней среды, которые могут привести к увеличению объема продаж и прибыли. Такими возможностями для предприятия являются, например, рост доходов населения и предприятий, ослабление позиций конкурентов и т. д.

Угрозы — это отрицательные тенденции и явления, которые способны при отсутствии соответствующей реакции предприятия ослабить его конкурентный статус. К числу угроз можно отнести снижение покупательной способности населения, неблагоприятные демографические изменения, ужесточение государственного регулирования.

Внешний анализ направлен на выявление реальных возможностей и угроз, связанных с изменением внешней среды предприятия.

Факторы внешней среды. Внешняя среда предприятия представляет собой совокупность активно действующих субъектов и сил, которые находятся вне сферы непосредственного контроля со стороны руководства организации и могут оказать влияние на ее стратегию.

По степени воздействия на процессы, протекающие в рамках предприятия, выделяют две группы внешних факторов:

• отдаленного воздействия, представляющих макросферу;

• непосредственного влияния ближнего окружения, или отраслевые факторы.

Конкурентные преимущества предприятия

Конкурентное преимущество любой системы (предприятия, региона и т.д.) - это какая-либо эксклюзивная ценность, которой оно обладает и которая дает ей превосходство перед конкурентами [5.С. 200]. Ценность - это нечто особенное, то, чем система владеет (содержит в себе), стремится сохранить либо иметь в будущем [5.С. 192]. Достижение конкурентных преимуществ продукции, выпускаемой предприятием, над продукцией конкурентов напрямую зависит от типа выбранной конкурентной стратегии, которая позволяет их реализовать для достижения поставленных целей. Конкурентная стратегия предприятия представляет собой планы активности для достижения рыночного успеха и получения конкурентных преимуществ. Выбор конкурентной стратегии на основе анализа исследований, проведенных М. Портером, определяет два главных момента [4. С.36]. Первый момент - структура отрасли, в которой действует фирма, и суть конкуренции в разных отраслях различаются, так как вероятность долговременного получения прибыли в разных отраслях неодинакова. Второй главный момент - это позиция, которую фирма занимает в пределах отрасли. Существенное изменение в конкурентной гонке влечет за собой перемены в структуре отрасли или появление новых основ для конкурентного преимущества [4. С.98]. Предприятия должны реагировать не только на изменение структуры отрасли, но и адаптироваться в своих конкурентных позициях. Позиция в отрасли определяет подход предприятия в целом к конкурентам и формирует его конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества классифицируются по следующим признакам [5.С. 205]: 1) отношение к системе (организации), характеризующееся внешними и внутренними видами преимуществ; 2) сфера возникновения преимущества бывает природно-климатической, социально-политической, технологической, культурной и экономической; 3) содержание фактора преимущества зависит от качества и цены товара, затрат у потребителя и качества сервиса; 4) метод или средство получения преимущества зависит от уровня обучения специалистов, внедрения новшеств, передислокации в более благоприятное для бизнеса место; 5) местом реализации преимуществ может быть рабочее место, предприятие, регион, отрасль, страна, мировое сообщество; 6) время реализации преимущества зависит от стратегических и тактических факторов; 7) вид получаемого эффекта от реализации преимуществ бывает научно-технический, экологический, социальный и экономический. На каждом предприятии классификация конкурентных преимуществ имеет свои особенности и позволяет охватить необходимый объем различных экономических и управленческих аспектов, а также позволит автоматизировать процессы поиска и изучения конкурентных преимуществ. Тем не менее, комплексная оценка всех видов конкурентных преимуществ довольно сложна, трудоемка и не всегда приводит к получению достоверного результата вследствие закрытости ряда информации по конкурентам. Поэтому достаточно полно можно определить конкурентные преимущества только на контролируемом объекте анализа. Более общий подход в определении конкурентных преимуществ товаров и услуг включает два вида - более низкие издержки и дифференциацию товаров. Эти два вида в той или иной мере затрагивают сущность всех признаков конкурентных преимуществ в приведенной выше классификации [5, С. 197]. Низкие издержки помогают предприятиям разрабатывать, выпускать и реализовывать продукцию с меньшими затратами, чем у конкурентов, и получать больше прибыли. Дифференциация - это способность предприятия обеспечить потребителя уникальными, высококачественными товарами особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания, но по более высокой цене, чем у конкурентов. При выборе конкурентной стратегии предприятия должны уделять внимание обоим видам конкурентных преимуществ, но в основном придерживаясь одного из них. Предприятия, сосредотачивающиеся на низких издержках, должны, тем не менее, обеспечивать приемлемое качество товаров и их обслуживание. Виды конкурентных преимуществ предприятия с точки зрения путей их достижения можно разделить на две группы: преимущества низкого и высокого порядков. Первые связаны с возможностью использования дешевой рабочей силы, материалов, сырья и энергии. Низкий порядок преимуществ довольно неустойчив и может быть потерян либо вследствие роста цен и заработной платы, либо из-за того, что дешевые производственные ресурсы точно так же могут использовать или перекупить конкуренты. Иными словами, преимущества низкого порядка - это преимущества с малой устойчивостью, не способные обеспечить преимущество над конкурентами надолго. К преимуществам высокого порядка принято относить уникальность продукции, новые технологии и высококвалифицированных специалистов, хорошую репутацию предприятия. Уникальность продукции достигается за счет собственных конструкторских разработок, и конкурентам надо либо разрабатывать аналогичную продукцию, либо придумывать что-то лучшее. Все эти пути требуют больших затрат усилий и времени. Следовательно, на некоторое время предприятие, выпускающее уникальную продукцию, оказывается в лидирующем и недосягаемом положении, то есть является устойчиво конкурентоспособным. При этом у предприятия появляется еще одно важное преимущество на рынке - его репутация. Это преимущество достигается с большим трудом, очень медленно и требует больших затрат на его поддержание. По этой причине известные компании при обнаружении малейших дефектов в продукции проводит их бесплатное для потребителя устранение или замену товара. Для завоевания лучших позиций от выгод конкурентных преимуществ каждое предприятие следует собственной конкурентной стратегии. Любое предприятие имеет свои особенности и специфику, поэтому выбор стратегии для обеспечения конкурентных преимуществ своей продукции для каждого из них носит индивидуальный характер и напрямую зависит от его целей и возможностей [5. С.214]. Привязка имеющихся конкурентных преимуществ у предприятия к выбранной им конкурентной стратегии - довольно сложная и многоплановая задача, которая не всегда успешно решается. Такой вид конкурентных преимуществ, как снижение издержек, более подходит для предприятий, имеющих слабую конкурентную позицию на рынке, хотя и предприятия с высоким уровнем конкурентоспособности также добиваются реализации этого фактора. Диверсификация продукции, в свою очередь, требует больших затрат на ее осуществление. В этом случае могут реализовываться несколько направлений стратегических действий, перечень которых включает как типовые стратегии предприятий-аутсайдеров, так и предприятий с сильной конкурентной позицией. Поэтому механизм взаимоувязки конкурентных преимуществ с конкурентными стратегиями должен носить комплексный характер, позволяющий предприятию эффективно осуществлять свою деятельность.

Анализ внешней и внутренней среды организации

Стратегическое планирование, как одна из важнейших составляющих стратегического менеджмента, подвергается постоянной критике. Основные критические аргументы сводятся к тому, что внешняя среда меняется слишком быстро и предприятие зачастую не имеет необходимой информации для адекватного анализа и принятия стратегических решений. Кроме того, высказываются опасения, что менеджеры не всегда могут комплексно оценить возникающие ситуации, а навязывание формальных методов планирования может погубить творческие идеи, причем наличие стратегического плана не является гарантией успеха предприятия на рынке.

Ответить на подобную критику можно словами Жан-Жака Ламбена, который пишет, что «в идеале аналитик должен располагать всеми данными, относящимися к отрасли, тенденциям рынка, намерениям конкурентов, долям рынка, рождающимся технологическим новшествам и т. д. Очевидно, что, несмотря на значительный прогресс в сфере экономической информации, реальность часто далека от этого идеала. Тем не менее углубленное рассмотрение конкретных ситуаций часто обнаруживает, что главные проблемы связаны скорее с избытком данных и с поверхностным анализом имеющейся информации».

Анализ рынка – важнейший этап стратегического управления, который позволяет определить направление деятельности предприятия или скорректировать уже принятую политику поведения его в окружающей среде.

Среду любой организации можно определить как совокупность внутренней среды и внешнего окружения, представляющего собой среду прямого воздействия (микросреда) и среду косвенного воздействия (макросреда).

Внутренняя среда организации состоит из элементов, которые находятся в пределах организации. К ним относятся: производство, финансы, маркетинг, персонал, организационная структура, культура и т. д. Совокупность внутренних факторов определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация. Разработка стратегии логически начинается с внешнего анализа, анализа факторов, которые находятся вне сферы постоянного контроля руководства предприятия и которые могут повлиять на его стратегию.

Основное предназначение внешнего анализа – определить и понять возможности и угрозы, которые могут возникнуть для предприятия в настоящем и будущем, а также определить стратегические альтернативы. Внешний анализ является частью так называемого SWOT - анализа. SWOT – по начальным буквам английских слов strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности), threats (угрозы).

Возможности – это положительные тенденции и явления внешней среды, которые могут способствовать развитию предприятия и достижению им конкурентных преимуществ. Это может быть снижение налогов, рост доходов населения и предприятий, ослабление позиций конкурентов и т. д.

Угрозы – это отрицательные тенденции и явления, которые могут привести при отсутствии соответствующей реакции предприятия к значительному ухудшению его положения на рынке и утрате конкурентного преимущества. Это, например, снижение покупательной способности населения и организаций, усиление конкуренции на рынке, ужесточение государственного регулирования.

Хотелось бы отметить, что часто в определениях понятий возможностей и угроз фигурируют объемы продаж и прибыли. Однако я считаю, что это вторичные величины, которые, к сожалению, далеко не всегда отражают реальное положение вещей. Ведь можно сосредоточиться на получении высокой прибыли и упустить инициативу в конкурентной борьбе, а это в итоге способно привести компанию к краху.

Как я уже отмечал, внешняя среда (окружение бизнеса) состоит из двух частей: макросреды (отдаленное окружение) и микросреды (ближнее окружение). В последнее время, благодаря развитию стратегического маркетинга, который ориентирован не только на исследование потребителей и конкурентов, а на все заинтересованные группы (stakeholders), состав ближнего окружения расширился. Считается, что микросреда включает все заинтересованные группы, которые прямо влияют или находятся под непосредственным влиянием основной деятельности предприятия. Это акционеры, поставщики, местные организации, конкуренты, покупатели, кредиторы, профсоюзы и иные организации так или иначе связанные с предприятием. Макросреда в основном состоит из элементов, которые не оказывают прямого воздействия на организацию, но влияют на общее состояние бизнес – деятельности.

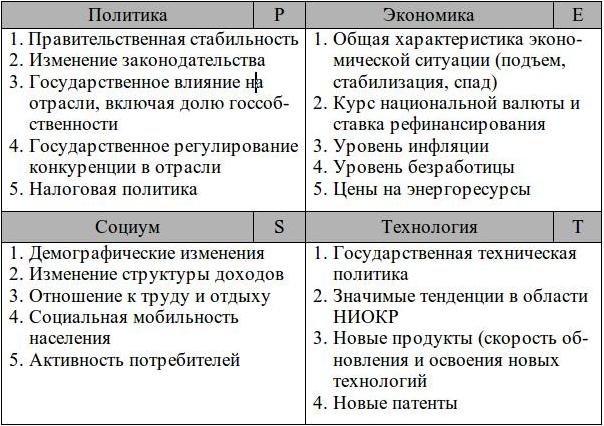

В макроокружении выделяют четыре основные группы факторов: политико-правовые, экономические, социокультурные и технологические (PEST - факторы), которые приведены в таблице 2. Каждый из факторов взаимосвязан с другими и воздействует на них, в том числе и на элементы микросреды.

Таблица 2. PEST-анализ факторов макросреды.

«Нельзя объять необъятное», – гласит известный афоризм К. Пруткова. С точки зрения рассматриваемой проблемы нецелесообразно анализировать все элементы организационной среды. Организация должна определить пределы анализа среды выделением из ее совокупности критических точек как наиболее важных факторов, имеющих стратегическое значение и влияющих на успех организации. У каждой организации есть свой набор критических точек. Состав этих ключевых факторов, их значение различаются по отраслям и изменяются во времени; он также зависит от масштабности деятельности организации, профиля ее деятельности, выбранных целей и других отличительных особенностей.

Очевидно, что чем крупнее организация, тем больше факторов организационной среды влияют на ее деятельность. Крупные фирмы, имея высокий экономический потенциал, могут позволить себе провести анализ ключевых факторов не только непосредственного окружения, но и элементов макросреды – ПЭСТ-факторов. Малые и средние фирмы, уделяющие внимание стратегическим проблемам развития, обычно ограничиваются анализом внутренней организационной среды и отдельных элементов микроокружения.

Создание базы данных о критических точках может осуществляться следующими способами:

• сканирование среды, что предполагает поиск уже ранее сформированной информации; • мониторинг среды, т. е. отслеживание текущей, вновь появляющейся информации; • прогнозирование как создание информации о будущем состоянии среды.

Источники информации могут иметь разнообразный характер: официальные статистические данные, деловые отчеты, средства массовой информации, специальные периодические издания, интернет, разнообразные научно-практические конференции и т.д. Считаю важным отметить, что в основу прогнозирования положены творчество и интуиция. Необходимо не только констатировать факт и возможность каких-либо изменений, но и рассматривать варианты влияния на них – творческий подход. Интуицию можно рассматривать как функцию мозга человека, реагирующую на факты, которые прямо не фокусируются в нашем сознании. Эти факты являются самыми слабыми сигналами. Развитие интуиции, по-моему мнению, зависит от опыта и интеллектуального уровня человека. Это материалистический подход.

Если вернуться к анализу, то наиболее распространенными методами являются уже упоминавшийся мной SWOT-анализ и бальный метод «анализ воздействий». Метод SWOT имеет преимущественно качественный характер. Суть же «анализа воздействий» заключается в том, что каждому фактору приписывается весовое значение от единицы (важнейший) до нуля (незначимый) на основе оценки вероятного воздействия данного фактора на стратегическую позицию предприятия. Сумма весов должна быть равна единице. Затем дается оценка каждого фактора по пятибалльной шкале: «пять» - выдающийся, «четыре» - выше среднего, «три» - средний, «два» - ниже среднего, «единица» - незначимый. Оценки основаны на специфической реакции предприятия на этот фактор. В итоге определяются взвешенные оценки каждого фактора путем умножения его веса на оценку, и подсчитывается суммарная взвешенная оценка, которая указывает на степень реакции предприятия на текущие и прогнозируемые факторы внешней среды. Я считаю, что подобный метод имеет чисто статистическое значение.

В теории стратегического менеджмента большое значение придается всевозможным матрицам. Я не верю в их практическую значимость. Например, на основе перекрестной матрицы французской консультативной фирмы EUROKIP делается вывод, что «отсутствие жесткого контроля над уровнем издержек и четкой вертикальной иерархической структуры, которое в прошлом препятствовало повышению эффективности деятельности фирмы, может стать преимуществом, если новые возможности во внешней среде требуют быстрой реакции и умения рисковать со стороны руководителей». Более чем странное утверждение. В описанной ситуации я усмотрел явное движение предприятия к развалу. Да и как руководители, которые даже не знают на что тратятся средства организации, способны обеспечить быструю реакцию предприятия на что бы то ни было. Даже на предприятии, работающем по принципу самоорганизации, руководитель постоянно отслеживает все финансовые потоки и прекрасно знает, какие издержки несет его фирма на каждом этапе деятельности, хотя в такой организации действительно нет четкой иерархической структуры (имеется в виду – вертикальной).

После анализа макросреды следует приступать к исследованию микросреды. В ней происходит жизнедеятельность организации, поэтому ее анализ чрезвычайно важен для предприятия. Начинающие предприниматели и фирмы, которые решили расширить сферу своей деятельности, обязательно должны изучить ту отрасль рынка, в которую они планируют войти и функционировать. Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и отдельных товарных рынков внутри отрасли. Кроме того, такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха отрасли и с учетом этого разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке.

При проведении отраслевого анализа основным объектом исследования служит хозяйственная отрасль – совокупность предприятий, конкурирующих на одном потребительском рынке с аналогичными товарами или услугами. Хозяйственная отрасль охватывает сферы производства, распределения и потребления определенных товаров и услуг.

Для оценки общей ситуации в отрасли можно использовать следующие показатели:

• размеры рынка; • темпы изменения размеров рынка и стадия жизненного цикла отрасли (подъем, быстрый рост, зрелость, насыщение, застой, спад); • масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная); • структура конкуренции (количество конкурентов и их рыночные доли); • темп технологических изменений и продуктовых инноваций; • степень продуктовой дифференциации; • отраслевая капиталоемкость; • среднеотраслевая прибыль.

Привлекательность и прибыльность отрасли зависят от ее структуры, которая, по М. Портеру, определяется пятью силами или факторами конкуренции:

1. Соперничество среди конкурирующих предприятий. Суть этого фактора состоит в оценке интенсивности конкуренции в отрасли, а также методов конкурентной борьбы предприятий-соперников.

2. Угроза появления новых конкурентов. Возможности появления новых конкурентов в отрасли зависят от так называемых барьеров входа в отрасль.

3. Конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями. Этот фактор учитывает опасность со стороны товаров-субститутов (заменителей).

4. Экономические возможности и торговые способности поставщиков. Здесь предлагается оценить силу позиции поставщиков и их влияние на хозяйственную отрасль.

5. Экономические возможности и торговые способности покупателей. Суть этого фактора заключается в оценке позиции покупателей и их возможности диктовать продавцам свои условия.

Если модель пяти сил М. Портера несколько изменить и дополнить, то можно получить конкретную программу действий по исследованию микросреды организации, которая будет состоять из четырех этапов:

• анализ конкурентов; • анализ покупателей; • анализ поставщиков; • анализ барьеров рынка.

Первое, что следует сделать – это изучить своих потенциальных конкурентов. Для этого необходимо их разбить на стратегические группы. Стратегическая группа конкурентов – это совокупность организаций, производящих однотипные товары или услуги, которые находятся в примерно одинаковом диапазоне цен. Предприятия, находящиеся в разных стратегических группах практически не конкурируют между собой. Жесткая конкурентная борьба идет внутри стратегической группы.

Такая конкуренция среди соперничающих предприятий может иметь разные формы и протекать с различной степенью интенсивности. Можно выделить условия наиболее жесткой отраслевой конкуренции:

• большое число конкурентов, равных по масштабам деятельности и организационному потенциалу; • рынок стабилен или имеет тенденцию к сокращению; • продукция конкурентов настолько похожа, что выбор покупателя определяет фактор более низкой цены; • высокие постоянные издержки фирм; • высокие отраслевые барьеры, когда выход из отрасли обходится фирме дороже, чем продолжение деятельности.

Важно отметить, что усиление конкуренции предприятий-соперников приводит к снижению прибыльности отрасли, так как увеличивает затраты на рекламу, совершенствование продукции и т. д. На этом этапе, как начинающему предпринимателю, так и руководителю действующей фирмы, необходимо проанализировать возможности конкурентов, их товары и методы работы на рынке. Анализ конкурентов необходим для определения границ, в пределах которых возможно стратегическое продвижение конкурентов на рынке, оценки их стратегического потенциала.

Осуществление такого анализа связано с обработкой обширной информации, которую необходимо добыть, обобщить и на ее основе сделать соответствующие выводы. Естественно, что создание системы по изучению конкурентов требует немалых вложений средств. При анализе конкурентов важны следующие факторы:

• выявление их сильных/слабых сторон, исходящих от них угроз; • прогноз будущих стратегий и решений конкурентов; • предположение реакции конкурентов на стратегию и действия фирмы; • определение влияния конкурентов на преимущества фирмы.

В идеале необходимо анализировать все эти факторы. Однако на способность проводить подобный анализ сильно влияют возможности организации и темп происходящих изменений. Здесь важно определить пределы анализа среды выделением из ее совокупности критических точек как наиболее важных факторов, имеющих стратегическое значение и влияющих на успех организации. Набор критических точек прямо зависит от возможностей фирмы. Объективное понимание собственных возможностей необходимо для того, чтобы не «утонуть» в анализе и не потерять конкурентную инициативу. Важным моментом является привлечение к анализу всего персонала организации.

Например, в компании Lufthansa практикуется ежемесячное заполнение всеми подразделениями специальной формы, в которой фиксируются замеченные сотрудниками факты, явления и тенденции внешней среды, которые, по их мнению, могут оказать влияние на деятельность компании. Такие формы, заполненные в разных регионах, в которых работает Lufthansa, стекаются в центральный офис, где на основе их анализа разрабатываются стратегические решения.

Однако если предприятие планирует выпустить на рынок новый продукт, оно должно досконально изучить существующую продукцию своих конкурентов и определить, какие характеристики товара наиболее привлекают покупателей. Широко используется метод «конструирования наоборот», который по данным английских исследователей, применяют 8 из 10 европейских фирм. Это означает, что покупается товар конкурентов, который разбирается на составные части, и проводится соответствующий анализ. В России также широко используется этот метод, но в основном для определения конструкции и технических характеристик продукции конкурентов, тогда как западные и японские фирмы применяют его в основном для оценки себестоимости продукции конкурентов, поскольку эти сведения являются предметом коммерческой тайны.

Следует отметить, что хорошее знание конкурентов позволяет не только вырабатывать меры конкурентной борьбы, но и вести определенную согласованную политику на рынке, поскольку прямая конкуренция довольно разорительна для предприятий. По М. Портеру, «хорошие» конкуренты обычно соблюдают неписанные отраслевые правила, поддерживают статус-кво, избегают агрессивных ценовых изменений.

На втором этапе анализа микросреды следует оценить своих потенциальных покупателей. Здесь важно понять структуру потребностей, которая управляет потребительским спросом. Анализ потребителей призван дать ответ на три группы стратегических вопросов, связанных с сегментацией рынка, мотивацией потребителей и выявлением их неудовлетворенных нужд и потребностей.

Сегментация рынка (кто?). Здесь перед исследователем рынка встают такие вопросы:

• Кто покупает (будет покупать) товары или услуги предприятия? • Кто самый крупный покупатель? (Правило Парето гласит, что 20% покупателей делают 80% всех покупок.) • Кто является потенциальным потребителем среди тех, кто в настоящее время не покупает товар?

Мотивация потребителей (почему?). Обычно выделяют такой круг вопросов:

• Каковы мотивы покупки и потребления товара? • Каковы потребительские предпочтения? • Каковы вероятные изменения мотивации потребителей?

Исследование мотивов покупки предполагает определение ценности продукта для потребителя? С точки зрения маркетинга покупатель приобретает не продукт, а возможность удовлетворения определенной потребности, своеобразную ценность, в качестве которой может выступать престиж и мода, комфорт и безопасность, уровень обслуживания и масса других факторов. Если ожидаемая ценность продукта не удовлетворяет потребителя, то этот продукт не будет пользоваться спросом. Что касается стоимости продукта, то ее не достаточно обосновать понесенными при производстве расходами. Скорее стоимость можно охарактеризовать как сумму, которую потребители согласны уплатить за товар или услугу, предоставляемую им производителем. Поэтому важнейшая задача менеджера заключается в расчете такой цены, которая соответствует ценности продукта для покупателя.

Выявление неудовлетворенных нужд и потребностей. Здесь фирмы должны искать ответы на такие вопросы:

• Удовлетворены ли потребности покупателей? • Существуют ли проблемы у потребителей?

Для выявления неудовлетворенных потребностей и проблем покупателей, которые могут стать источником идей о новых товарах, используются маркетинговые опросы (анкетирование) покупателей. Полезно также проводить работу с инициативными пользователями, исследовать образ жизни людей и др. Считается, что получить нового потребителя – большая победа для организации. «Люди ожидают вполне определенной реакции бизнеса (на свои потребности), и, когда фирма делает что-либо превосходящее их ожидания, она переходит важный психологический порог в их сознании».

Классическим примером выявления неудовлетворенных нужд потребителей являются действия японских фирм при выходе на новые рынки. Так фирмы по производству множительной техники в начале 1980-х годов исследовали американский рынок и выявили, что бурно развивающиеся малые предприятия испытывают потребность в копировальной технике, небольшой по размерам, простой в эксплуатации и относительно недорогой. Однако ее не было на американском рынке, где господствовала компания Xerox. Выявив потребности и начав производство и продажу такой техники, японские фирмы, практически не вступая в конкуренцию с Xerox, проникли на американский рынок.

На основе информации о новых и неудовлетворенных потребностях принимаются стратегические решения относительно товарной и ценовой политики предприятия, способов продвижения продукции на рынок и перспективных каналов сбыта. Основным источником информации о потребителях являются сами потребители. Поэтому необходим постоянный контакт с ними (беседы, личные контакты, опросы), тем более что вкусы потребителей, их пожелания, мотивы и потребительские ожидания меняются со временем.

Стоит заметить, что поведение покупателей существенно различается в зависимости от дохода, возраста, семейного положения, социального статуса и др. Поэтому предпринимателю важно определить, к какой социальной группе относятся его покупатели. Потребители-предприятия также могут быть сегментированы по размеру, форме собственности, месту расположения и т. д. Все эти действия будут способствовать улучшению понимания структуры спроса и повышению эффективности маркетинговых мероприятий.

Одним словом, предприниматель должен определить неудовлетворенную потребность в обществе. Затем разработать продукт, удовлетворяющий эту потребность, и определить путем маркетинговых исследований, будет ли он востребован, и по какой цене он будет пользоваться наибольшим спросом.

Предпринимателю стоит учитывать, что потребители могут оказывать влияние на хозяйственную отрасль, в которой он собрался начать свое дело. Покупатели могут оказывать давление на производителя, заставляя его снизить цену на товар, повысить его качество, а также требовать более обширных услуг, предоставление кредита и т. д. Влияние покупателей велико в нескольких ситуациях:

• отрасль, представляющая товар на рынок, состоит из большого числа относительно некрупных продавцов; • число покупателей незначительно, товар закупается в большом количестве; • продукция стандартизирована, и имеются альтернативные варианты покупки; • покупатели имеют возможность прямой интеграции в отрасль и налаживания собственного производства продукции.

Например, в российской практике влияние покупателей велико на рынке молочных продуктов, хлеба, картофеля. С одной стороны, население как непосредственный потребитель имеет возможность выбора места покупки (уличная торговля, магазин), с другой – переработчики сельскохозяйственной продукции как оптовые покупатели существенно уменьшают прибыль производителей, занижая рыночную цену.

Третий этап анализа микросреды заключается в отражении как можно более полной информации о поставщиках. Здесь менеджеру необходимо решить, что именно понадобится ему для будущей работы: какое оборудование, какое сырье, материалы и т. д. То есть в чем он будет нуждаться регулярно. Исходя из этого, предпринимателю необходимо найти тех поставщиков, которые предлагают необходимые товары или услуги. Далее необходимо выяснить их цены и условия работы. После этого менеджер должен задать себе вопросы:

• С кем работать выгоднее? • Работа с каким поставщиком стратегически оправдана?

Необходимо выбрать такого поставщика, для которого качество его продукции не «пустой звук». Важными критериями отбора также являются репутация поставщика и умение держать «деловое слово». Стоит обратить внимание и на дополнительные услуги, предоставляемые поставщиком при покупке его товара. Это, например, может быть бесплатная доставка «до дверей» и т. д. Не без интересно будет узнать и о финансовых возможностях будущих партнеров. Смогут ли они при длительных отношениях предоставлять товар или услуги с рассрочкой платежа? И, безусловно, чрезвычайно важно установить, сможет ли поставщик вовремя справиться с заказом. Не возникнет ли у него, а, следовательно, и у самого предпринимателя как заказчика, проблем из-за этого.

Как и покупатели, поставщики могут оказывать давление на отрасль и, в частности, на фирму начинающего предпринимателя. Поставщики представляют собой реальную рыночную силу в том случае, если поставляемый ими товар составляет существенную часть издержек отраслевой продукции, критически важен для производственного процесса и (или) в значительной степени влияет на качество отраслевого продукта. Поставщики могут влиять на отрасль, пользуясь своей возможностью поднимать цены или снижать качество поставляемых товаров или услуг.

Влияние поставщиков велико в следующих ситуациях:

• доминирует несколько предприятий-поставщиков; • концентрация в отрасли-поставщике выше, чем в отрасли-потребителе; • продукция отличается высокой степенью дифференциации или переходные затраты высоки; • от предприятий-поставщиков исходит угроза прямой интеграции в отрасль-потребитель.

Яркий пример из российской практики – производство и распределение электроэнергии. В условиях отсутствия товаров-заменителей и конкуренции предприятия, поставляющие электроэнергию, практически диктуют рынку свои условия.

Конкурентное давление со стороны поставщиков незначительно или даже вовсе отсутствует в случае поставки стандартных предметов потребления, предлагаемых многочисленными компаниями с достаточными мощностями для выполнения всех заказов. В этой ситуации можно выбрать нескольких поставщиков и распределить между ними заказ, заставляя их тем самым конкурировать друг с другом. Конкурентное давление поставщиков невысоко и в том случае, когда на рынке существуют удовлетворительные товары-заменители, переход на которые несложен и не сопряжен с большими затратами.

Например, производители безалкогольных напитков могут избежать конкурентного давления со стороны поставщиков жестяных банок, перейдя на пластиковые и стеклянные бутылки.

Компании-потребителю сложно влиять на основных поставщиков.

Например, корпорация Intel – ведущий поставщик микропроцессоров для ПК. Именно на микропроцессор приходится значительная часть стоимости компьютера – до 20%. Компании – производители ПК, покупающие продукцию Intel, заинтересованы в максимально низких ценах на нее, поэтому они пытаются получить микропроцессор аналогичного качества от AMD – главного конкурента корпорации Intel.

Однако компании-потребители сильно зависят от главного поставщика до тех пор, пока не достигнут масштабов производства, оправдывающих вертикальную интеграцию «назад». Тогда равновесие сил изменится не в пользу поставщика. Чем сильнее угроза вертикальной интеграции в рынки поставщиков, тем быстрее компании договариваются с поставщиками о благоприятных для себя условиях.

Четвертый этап анализа отрасли заключается в определении барьеров рынка. Возможности появления новых конкурентов в отрасли зависят от так называемых барьеров входа в отрасль. Барьеры входа в отрасль – это препятствия, которые необходимо преодолеть для успешной конкуренции в отрасли. Барьерами могут быть:

• Невозможность экономии на масштабе. Этот фактор отпугивает новичков, поскольку заставляет их либо сразу производить большой объем продукции (что требует значительных затрат) или смириться с более высокими затратами на единицу продукции, следовательно, более низкой прибылью. Активные действия новичков угрожают «старожилам», на что те соответствующим образом реагируют (снижают цены, увеличивают расходы на рекламу и пр.), стремясь сохранить свои позиции. В любом случае новичок должен быть готов к низким доходам.

• Невыгодное положение по издержкам или ресурсам, не зависящее от размеров новичка. Компании, давно действующие на рынке, обычно имеют отсутствующее у новичков преимущество по издержкам и ресурсам в виде налаженных отношений с поставщиками, выгодных цен поставок, во владении патентами и ноу-хау, эффекте обучаемости, удобстве расположения, низкой стоимости кредитов, наличии функционирующих производственных мощностей.

• Отсутствие эффекта обучаемости. Если снижение себестоимости продукции достигается в основном за счет эффекта обучаемости, новички оказываются в менее выгодном финансовом положении, чем действующие на рынке конкуренты с большим опытом в производстве данного товара.

• Отсутствие доступа к технологиям и ноу-хау компаний, уже работающих в отрасли. Выход на некоторые рынки требует технологически сложного оборудования, навыков и ноу-хау, которых нет у новичков. (Аналогичным образом к барьерам причисляют отсутствие квалифицированного персонала и подходящего оборудования.) Техническое изобретение, обеспечивающее экономию на масштабе или неизвестное раньше преимущество, может упрочить позиции действующих на рынке компаний, а может, наоборот, помочь новичкам закрепиться на рынке. Например, Internet значительно усилила конкурентные позиции компаний электронной коммерции в их борьбе с более сильными компаниями традиционной розничной торговли.

• Приверженность потребителей торговым маркам. У покупателей есть симпатии к уже имеющимся торговым маркам, и этот фактор нельзя не учитывать. Японские потребители предпочитают японские автомобили, электронику, фото-, видео- и киноаппаратуру, жители Европы неизменно демонстрируют приверженность европейским маркам бытового оборудования. Значит, новичку надо создать собственную сеть распространения и продвижения и вложить значительные суммы в маркетинг, чтобы привлечь внимание потребителей и создать свою клиентскую базу.

• Отсутствие необходимого объема капиталовложений. Чем больше денежных инвестиций необходимо для успешного выхода на рынок, тем меньше количество вероятных новых конкурентов. Новичку надо сразу же профинансировать покупку или строительство предприятия, приобретение оборудования и материалов, рекламу и продвижение, создание клиентской базы и формирование резервов наличности для покрытия убытков, неизбежных на начальном этапе деятельности.

• Недоступность каналов сбыта. В случае с потребительскими товарами новичку приходится бороться за равный доступ к каналам сбыта, возможно, даже создать собственную розничную сеть – оптовые продавцы обычно сдержанно относятся к товару, неизвестному покупателям. Чем прочнее связи действующих на рынке компаний с представителями оптовой сети, тем труднее выйти на рынок новичкам. Розничных торговцев необходимо убедить выставить в своих витринах образцы новых товаров и обеспечить им приемлемый гарантийный срок. Чтобы устранить это препятствие, компании-новичку приходится «покупать» доступ к каналам сбыта, уступая дилерам и дистрибьюторам значительную часть прибыли, предоставляя покупателям рекламные скидки либо прибегая к иным мерам стимулирования сбыта. Поэтому доходы компании-новичка будут невысоки до тех пор, пока оптовые и розничные продавцы не признают товар и не станут способствовать его продвижению.

• Действия контролирующих органов. Правительственные органы могут ограничить или запретить доступ на рынок с помощью лицензий и разрешений. В регулируемых отраслях, таких, например, как производство электроэнергии и газа, продажа спиртных напитков и железнодорожный транспорт, доступ на рынок контролируется государством. Национальные правительства ограничивают доступ на рынки своих стран иностранных компаний, и все иностранные инвестиции нуждаются в одобрении специальными государственными органами. Установленные правительствами многих стран высокие стандарты безопасности и защиты окружающей среды также затрудняют проникновение на рынок, повышая затраты компаний на начальном этапе.

• Тарифы и международные торговые ограничения. Национальные правительства устанавливают тарифные и не тарифные барьеры (антидемпинговое законодательство, обязательное участие местных компаний, квоты) для затруднения доступа на их рынок иностранных компаний и защиты местных производителей. Например, индийское правительство требует, чтобы 90% узлов и комплектующих грузовиков, собираемых в Индии, были местного производства. А чтобы защитить европейских производителей микропроцессоров от азиатских конкурентов, правительства европейских стран жестко контролируют нижний предел цен на микропроцессоры.

Например, фармацевтическая промышленность – одна из самых прибыльных отраслей, но доступ в нее сильно затруднен, – отрасль защищена патентами, и нужны большие средства на проведение научных исследований.

Стоит обратить внимание на еще один барьер рынка – это так называемые товары-заменители. Порой компании различных отраслей конкурируют друг с другом, выпуская взаимозаменяемые товары. Например, производители очков конкурируют с изготовителями контактных линз. Компании сахарной промышленности конкурируют с производителями заменителей сахара, производители натуральных тканей – с производителями синтетики. Газеты соперничают с телевидением и Internet. Конкуренция со стороны товаров-заменителей зависит от их наличия и доступности, конкурентоспособности по качеству и характеристикам, готовности потребителей перейти на товары заменители. Доступность товаров-заменителей по конкурентоспособным ценам создает конкурентное давление, устанавливая потолок цен в отрасли, превышение которого чревато переключением потребителей на товары-заменители и падением объемов продаж. Одновременно этот потолок цен определяет и уровень прибыли, если только компании не найдут способ снижения издержек. Как правило, чем ниже цена товаров заменителей, выше их качество и оформление, ниже затраты потребителей на переключение, тем сильнее они влияют на конкуренцию в отрасли.

Подобные барьеры считаются незначительными для компаний, давно работающих в одном из сегментов данной отрасли и осваивающих новые сегменты. Ясно, что у таких компаний имеются ресурсы, опыт деятельности и конкурентные возможности для проникновения в смежный сегмент рынка или новую географическую зону.

Высокая прибыль действует как магнит, привлекая новых конкурентов из других отраслей и побуждая их мобилизовать ресурсы для преодоления входных барьеров. Если уровень прибыли в отрасли достаточно высок, никакие барьеры не будут надежной защитой. В большинстве случаев они просто ограничивают круг возможных кандидатов на вступление в отрасль теми компаниями, которые имеют соответствующие ресурсы и опыт деятельности, и теми, у которых есть успешные стратегии конкуренции с действующими в отрасли игроками.

Движущие силы конкуренции. Получив информацию предыдущих четырех этапов, предпринимателю необходимо понять движущие силы конкуренции – основные и второстепенные причины изменений в отрасли. Наиболее общие движущие силы:

• изменение динамики спроса на продукт в долгосрочном периоде; • изменения в составе покупателей и способах использования продукта; • продуктовые и технологические инновации; • маркетинговые инновации; • вхождение и выход из отрасли крупных предприятий; • распространение ноу-хау; • усиление глобализации отрасли; • изменения в удельных затратах и эффективности; • снижение или возрастание неопределенностей и риска.

Основные движущие силы отрасли называют доминантными. Их число не должно превышать трех-четырех.

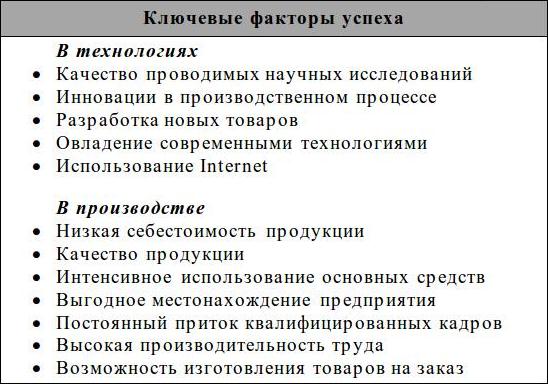

Итогом отраслевого анализа для менеджера является определение и последующий прогноз ключевых факторов успеха в отрасли. Ключевые факторы успеха (КФУ) – это элементы, обеспечивающие успех компании. К числу КФУ относятся: стратегия, свойства товаров, на основании которых потребители выбирают брэнд либо поставщика; ресурсы и возможности, обеспечивающие компании победу в конкурентной борьбе; профессиональный опыт, производительность, действия по достижению устойчивого конкурентного преимущества.

Все компании в отрасли должны уделять КФУ самое пристальное внимание: ведь от них зависит финансовое будущее и конкурентоспособность компании. В таблице 3 приведены примерные КФУ для двух отраслей.

Таблица 3.

Выявление ключевых факторов успеха компании – важнейшая аналитическая задача менеджера. Достижение очевидного превосходства над соперниками по одному или нескольким КФУ – верное средство получения устойчивого конкурентного преимущества.

Анализ внутренней среды предприятия.

При разработке стратегии предприятия менеджеры должны использовать не только внешнюю среду, но и ситуацию внутри предприятия. Необходимо идентифицировать те внутренние переменные, которые могут рассматриваться как сильные и слабые стороны предприятия, оценить их важность и установить, какие из этих переменных могут стать основой конкурентных преимуществ. Для этого проводится анализ внутренней среды предприятия.

Анализ внутренней среды предприятия – это процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем. По сути анализ внутренней среды предприятия является второй частью SWOT-анализа, связанной с выявлением сильных и слабых сторон деятельности организации.

По мнению Б. Карлофа, в результате проведения внутреннего анализа предприятия можно выявить ряд моментов:

• переоценивает или, наоборот, недооценивает себя предприятие; • переоценивает или недооценивает оно своих конкурентов; • каким требованиям рынка оно придает чересчур большое или, наоборот, слишком малое значение. А результаты анализа должны заставить руководство и персонал предприятия понять и принять необходимость изменений.

В основу анализа внутренней среды предприятия положены следующие принципы:

• системный подход, в соответствии с которым предприятие рассматривается как сложная система, действующая в среде открытых систем и состоящая в свою очередь из ряда подсистем;

• принцип комплексного анализа всех составляющих подсистем, элементов предприятия;

• динамический принцип и принцип сравнительного анализа: анализ всех показателей в динамике, а также в сравнении с аналогичными показателями конкурирующих фирм;

• принцип учета специфики предприятия (отраслевой и региональной).

Под сильными сторонами предприятия можно понимать виды деятельности, в которых компания превосходит конкурентов, или особенности, обеспечивающие ей дополнительные конкурентные возможности. К сильным сторонам компании относятся следующие:

• Навыки или опыт. Низкая себестоимость продукции, технологические ноу-хау, низкий уровень брака продукции, опыт розничной торговли, неповторимый стиль рекламы и т. д. • Ценные материальные активы. Современные производственные мощности, право собственности на ценные природные ресурсы и т. д. • Квалифицированные кадры. Опытные работники, хорошие стимулы к труду, интеллектуальный капитал, стремление к знаниям и т. п. • Ценные организационные ресурсы. Эффективная система управления, апробированная система контроля качества, мотивированная и энергичная рабочая сила и т. п. • Ценные нематериальные активы. Привлекательный имидж, хорошая репутация, а также передовые технологии, патенты и т. д. • Конкурентные возможности. Обширная сеть дилеров, ориентированная на инновационное лидерство организация НИОКР, гибкость организационной структуры, опыт ведения бизнеса через Internet. • Партнерство или современные предприятия. Плодотворное сотрудничество с поставщиками или партнерами, укрепляющее конкурентные позиции компании.

Слабые стороны предприятия – это отсутствие или недостаточность существенных для конкуренции ресурсов, а также виды деятельности, в которых компания уступает конкурентам, или условия, ставящие ее в неблагоприятное положение. Можно сказать, что слабые стороны – это недостатки и ограничения, препятствующие успеху.

Стратегия предприятия должна учитывать сильные, слабые стороны бизнеса и опираться на его главные достоинства. Главные достоинства характеризуют исключительную компетенцию (уникальные преимущества) предприятия в решении поставленных задач. Уникальные преимущества основываются на особо эффективном сочетании ресурсов, которые делятся на осязаемые и неосязаемые.

Осязаемые ресурсы – это физические и финансовые активы предприятия, отраженные в бухгалтерском балансе (основные средства, запасы, денежные средства и т. д.). Они определяют техническую компетенцию предприятия.

Неосязаемые ресурсы – это, как правило, качественные характеристики бизнеса. К ним обычно относят:

• не связанные с людьми неосязаемые активы – торговая марка, выгодное месторасположение, имидж предприятия, патенты, лицензии и т. д.; • неосязаемые человеческие ресурсы – специальные знания, опыт, навыки.

К неосязаемым ресурсам, по-моему мнению, необходимо также отнести систему управления и корпоративную культуру, от которых зависят энергичность и мотивированность персонала организации. Т. Питерс и Р. Уотермен отмечают: «Внутренняя слабость аналитического подхода к принятию деловых (коммерческих) решений состоит в том, что люди анализируют то, что легче всего поддается анализу, тратят на это основное время и более или менее игнорируют все остальное».

Вот и изучают производители в основном бухгалтерский баланс, считают стоимость основных средств. Но это следствие, а не причина удач или неудач фирмы. Причина кроется в людях и умении работать с ними. Вот слова Эндрю Карнеги: «Оставьте мне мои фабрики, но заберите моих людей, и скоро полы заводов зарастут травой. Заберите мои фабрики, но оставьте мне моих людей – и скоро у нас будут новые заводы, гораздо лучше прежних».

Так вот система работы с людьми, на мой взгляд, и является основной целью внутреннего анализа предприятия. Правильная организация работы людей – вот основа благополучия и процветания организации.

Показательный пример: Россия, обладая богатейшими природными ресурсами, по своему экономическому развитию и уровню жизни населения находится в числе стран «третьего мира». Япония же, наоборот, имея скуднейшие природные ресурсы, является одной из самых экономически развитых стран.

Вся разница – в отношении к людям. Но если вернуться к предприятию, то его необходимо превратить в самоорганизующуюся систему. Эта система сама эффективно распределит функции, в том числе и управленческие, между персоналом организации. Только самоорганизация способствует развитию инициативы и самообразования работников. А это важнейшее условие, необходимое для эффективной работы предприятия в современной рыночной среде.

Самоорганизация практически не требует участия руководителя и освобождает его от многих функций. Однако с руководителя никто не снимет обязанность принимать стратегические решения и нести ответственность за них.

Корпоративная культура – это система ценностей, убеждений, негласных норм и правил поведения, принятых работниками компании. Ее можно рассматривать как систему морального воздействия на людей. Например, давно известно, что похвала для работника порой значит гораздо больше, чем денежное вознаграждение.

Эффективная корпоративная культура формирует у человека чувство значимости и важности его работы, способствует тому, что работник начинает себя уважать. Эффективная корпоративная культура мобилизует персонал организации, и способствует достижению предприятием намеченных целей. При этом руководитель должен помнить, что если он строит корпоративную культуру на одних ценностях, а сам придерживается других, то его начинание изначально обречено на провал. Пожалуй, стоит обозначить еще одно правило – менеджер должен пропитаться сочувствием к людям.

Анализ издержек.

В систему внутреннего анализа предприятия входит анализ издержек на основе «цепочки ценностей» М. Портера, который также направлен на выявление сильных и слабых сторон предприятия. Цепочка ценностей отдельного предприятия показана на рисунке 2.

Рисунок 2. «Цепочка ценностей» М. Портера

Анализ «цепочки ценностей» исходит из предположения о том, что основной экономической целью предприятия является создание стоимости, превышающей реальные издержки производства. «Цепочка ценностей» дает представление о стратегически связанных видах деятельности предприятия и позволяет проследить процесс создания стоимости. В ней деятельность предприятия подразделяется на два типа:

• основная – связанная с производством товара, его продажей и послепродажным обслуживанием; • вспомогательная – обеспечивающая основные процессы.

Каждый из видов деятельности может способствовать снижению затрат и созданию базы для дифференциации продукции и услуг. Для достижения конкурентных преимуществ «цепочку ценностей» следует рассматривать как систему деятельности с характерными для нее связями. Связи внутри цепочки определяют способы взаимного воздействия отдельных видов деятельности друг на друга и в значительной степени влияют на их эффективность. Поэтому они могут служить дополнительным источником преимуществ предприятия. Например, закупка дорогого, но более совершенного оборудования в конечном итоге приводит к снижению издержек производства и улучшению качества продукции.

Безусловно, каждый менеджер должен составить свою индивидуальную «цепочку ценностей», которая применима непосредственно к его предприятию. Анализируя ее можно повысить конкурентоспособность предприятия, снижая издержки, совершенствуя или исключая из «цепочки ценностей» отдельные элементы и связи.

Примером может служить система «точно в срок», разработанная японскими менеджерами. Иногда ее называют «системой без склада», так как она, эффективно увязывая процессы продажи, производства продукции и закупок, снижает величину запасов сырья и готового товара практически до нуля.

Виды стратегического управления

Виды стратегийКогда мы говорили о стратегиях, применяемых на рынке, то указывали, что возможны самые разные комбинации масштабов бизнеса, облика компании и основных целей. Все это воплощается в трёх ипостасях стратегии: инновационный, обновления и постепенного совершенствования. Рассмотрим особенности каждой из этих разновидностей (и их взаимозависимость).2.1 Инновационная стратегияИнновационная стратегия строится вокруг новых, "прорывных" продуктов или решений. Инновационная стратегия создает новое "конкурентное пространство" или рыночную нишу. Основное преимущество этой стратегии в том, что ею не может воспользоваться ни один конкурент.Новизна стратегии, в чём во многом и проявляется сущность творчества, охватывает все основные составляющие: масштаб бизнеса, его облик и цели. Масштаб в первую очередь задается через совершенно новый продукт и/или решение воспринимаемое рынком как новое, и создаёт новый потребительский запрос или новую функциональность. Облик, как правило, нацелен трансформировать потребительское восприятие фирмы, продукта или решения, сформировать спрос. Неудивительно, что рыночные цели, ассоциируемые с инновационной стратегий, почти всегда направлены на создание совершенно новой формы или разновидности ценности для потребителей. И действительно, инновационная стратегия компании во многом задаётся "стратегическими намерением" или "стратегической перспективной", нацеленными на создание и использование ранее не существовавшей возможности, которую конкуренты не смогли увидеть или не решились найти к привычной вещи иной подход.Любая команда руководителей, разрабатывающая инновационную стратегию и последующую её реализацию, неизбежно сталкивается с серьёзными проблемами своего рынка и собственной организации. Приведенные ниже аспекты показывают узкие места, где чаще всего встречаются трудности, связанные с успешным запуском инновационной стратегии, направленной на создание совершенно нового рыночного пространства или отраслевого сегмента.· Создать продукт или решение, радикально отличающееся от существующих на рынке.· Продукт или решение должно иметь существенно более высокую функциональность. Пользователи продукта или решения должны получить от него значительно большую ценность в отличие от того, что есть сейчас.· Продукт или решение должно стать основой для постоянного совершенства и применения инноваций. В противном случае стратегия будет "одноразовой".· Продукт или решение должно быть привлекательно для широкого круга потребителей, т.е. изначально должна предусматриваться возможность адаптации к различным вкусам, предпочтениям и вариантам использования, а также возможность изменений по запросам отдельных заказчиков.Несмотря на эти трудности рыночного и организационного характера, многим удалось создать инновационные стратегии и реализовать их. Классический пример таких стратегий иногда демонстрируют вновь появляющиеся компании, предлагающие на рынке совершенно новый продукт или решение. Теперь и давно существующие корпоративные структуры также создают и реализуют инновационные стратегии. В Японии и Швеции многим компаниям, созданным еще 500 лет назад, удалось выжить только потому, что из века в век они постоянно изобретают все новые и новые стратегии.Инновационная стратегия необходима, если организация надеется выбиться из общего ряда и занять место лидера. Компания должна создавать и использовать любую новую для рынка возможность. Поэтому неудивительно, что инновационная стратегия связана со значительным риском, так как приходится заниматься тем, чего ещё не было. Но при этом организация получает возможность достичь высоких результатов как с точки зрения рыночной доли, так и финансов.2.2 Стратегия обновленияИнновационная стратегия требует, чтобы организация сначала всесторонне проанализировала ситуацию, просчитала перспективы а затем действовала - занималась тем, что фундаментально отличается от делавшегося раньше. Учитывая высокий риск неудачи как минимум совершение ошибки при освоении нового, сформировавшиеся, зрелые организации обычно не пытаются заниматься инновационными стратегиями, а стараются обновить свою текущую стратегию (т.е. изменить масштабы, облик или цели). Можно вполне обосновано утверждать: большинство новых участников рынка используют разновидности стратегии конкурентов, они разрабатывают по - настоящему инновационные предложения.И этому способствует несколько факторов. Во-первых, расширить или изменить существующею стратегию гораздо легче на интеллектуальном и организационном уровнях. Когда степень изменений минимальна, не нужно создавать совершенно новый продукт либо решение или находить новые способы доставки ценности потребителям.Во-вторых, если стратегия успешная с точки зрения показателей рынка и финансовых результатов, естественно, компания стремится "кататься на этой ключевой стратегии максимально долго".В-третьих, и личный, и организационный риск, связанный с преобразованием существующей стратегии, значительно меньше, по крайней мере в краткосрочном плане.Все стратегии обновления имеют общие характеристики. Во всех из них масштаб, облик и цели существенно модифицируются, но радикально не изменяются. Хотя подобные изменения могут быть широкими, основной платформой для проводимых изменений остается текущая продукция или уже используемые решения. Менеджеры активно ищут новые возможности: расширяют, улучшают и адаптируют существующие товарные линии; отыскивают новых потребителей; ведут себя агрессивнее по отношению к конкурентам; стараются изменить облик бизнеса, переходя от подхода с незначительной дифференциацией к тесному контакту или совершенно новым формам взаимоотношений с различными группами клиентов. Изменение в целях может быть резким и существенным: например можно перейти на позиции лидера, т.е. вывести на рынок новые продукты или адаптировать и расширить существующие, или осуществить переход от в целом недифференцированной к очень дифференцированной позиции.Любая организация, занимающаяся обновлением стратегии, должна задать себе ряд вопросов:· В чём предлагаемые продукт или решение будут отличаться от существующих продуктов или решений либо от тех, которые планируют предложить на рынке другие структуры?· Какова сущность и масштабы возможностей, которые появятся в результате использования этого продукта или решения?· Каким способом продукт или решение создают ценность для различных категорий потребителей?· Как можно увеличить планируемую потребительскую ценность и защитить ее с учетом текущих или возникающих стратегий конкурентов (как нынешних, так и потенциальных)?Стратегия обновления предлагает новые возможности ведения бизнеса, связанные с продуктами, потребителями, технологиями или компетенциями, с которыми они уже хорошо знакомы.2.3 Стратегия постепенного совершенствованияСтратегия постепенного совершенствования, как правило, используется, когда организация не способна или не хочет использовать инновационную стратегию или стратегию обновления. Этот вариант предполагает постепенные небольшие изменения масштаба, облика и цели. В этом случае компания предпочитает добавлять только небольшие изменения к действующему базовому решению, постепенно расширяет круг потребителей, ведя конкуренцию менее агрессивными методами, и потихоньку меняет цели, которых стремиться достичь. Этот вариант, возможно, лучше всего описать так: выполнение в основном прежних операций, но в больших объемах и с незначительными изменениями используемых процессов.Компании часто прибегают к стратегии постепенного совершенствования, когда выпускают продукты или прелагают решения, пользующиеся успехом. Если у них есть продукты или решения, пользующиеся спросом, зачем от них отказываться? Они имеют определенную рыночную долю, маржа, как правило, со временем возрастает, причем соперники даже не могут серьезно конкурировать на отдельных сегментах продукции или рынка. Есть правило: "Если что-то не ломается, то и не пытайтесь этого чинить". Редкая организация не будет ему следовать. Если стабильные условия продолжают обеспечивать успех, стратегия постепенного совершенствования - наиболее правильное решение: издержки компании незначительны, а поступления вполне предсказуемы. Но если неправильно будет просчитана емкость рынка, которая через какое-то время резко изменится, эта стратегия может оказаться очень рискованной. "Жирные и всем довольные компании, нежащиеся на огороженных пастбищах", как правило, рано или поздно привлекают внимание "хищников".Удобнее и легче использовать стратегию постепенного совершенствования, когда конкурентный контекст или сегмент отрасли в течение какого-то периода времени меняется относительно мало: новые продукты или решения не появляются, новые потребительские запросы или пристрастия не меняются, основные каналы поставки сбыта - все те же.Стратегия постепенного совершенствования позволяет компании довольно долго получать значительные финансовые поступления. Иными словами, такие компании получают стабильную прибыль, долго остаются в бизнесе, обеспечивают ценность для своих потребителей, а также поддерживают приемлемый уровень выплат акционерам, сотрудникам и менеджерам.Это, конечно, хорошо. Но существует и обратная сторона вопроса. Перемены, (расширенное предложение продукции, быстрое старение информации, растущая взаимозависимость участников рынка, рост профессионализма), в конечном счёте делают стратегию постепенного совершенствования всё менее и менее привлекательной, особенно для компаний, стремящихся занять положение лидера на рынке или хотя бы добиться значительного прироста рыночной доли. Когда новые участники применяют инновации, а прежние конкуренты обновляют свои стратегии, любая компания, выбирающая стратегию постепенного совершенствования, действительно ставит свое выживание под сомнение.