- •Предисловие

- •Введение

- •Фундамент Предкавказья

- •Нижний триас

- •Средний триас

- •Верхний триас

- •Западное Предкавказье

- •Нижний триас

- •Средний и верхний триас

- •Юрские отложения

- •Нижняя юра

- •Средняя юра

- •Верхняя юра

- •Верхний мел

- •Палеогеновые и неогеновые отложения

- •Тектоника осадочного чехла

- •История геологического развития Предкавказья

- •Триасовый комплекс

- •Нижне- и среднеюрские терригенные комплексы

- •Гидрогеологическая характеристика нефтегазоносных комплексов

- •Пермо-триасовый гидрогеологический комплекс

- •Нижне-среднеюрский гидрогеологический комплекс

- •Верхнеюрский гидрогеологический комплекс

- •Нижнемеловой гидрогеологический комплекс

- •Палеоцен-эоценовый гидрогеологический комплекс

- •Майкопский гидрогеологический комплекс

- •Миоцен-плиоценовый гидрогеологический комплекс

- •Нефтегазоносность

- •Юрский комплекс

- •Юрско-неоком-аптский комплекс

- •Палеогеновый комплекс

- •Неоком-апт-альбский комплекс

- •Палеогеновый комплекс

- •Юрско-неоком-аптский комплекс

- •Палеогеновый комплекс

- •Юрско-неоком-аптский комплекс

- •Палеогеновый комплекс

- •Палеогеновый комплекс

- •Перспективы нефтегазоносности

- •Заключение

- •Литература

- •Содержание

- •Гидрогеологическая характеристика нефтегазоносных комплексов.. ....135

Нефтегазоносность

На территории Предкавказья выявлено более 300 месторождений нефти и газа, распределение которых в разрезе неравномерно. В одних районах они приурочены к одному-двум стратиграфическим комплексам, в других - продуктивны четыре-пять и более разновозрастных комплексов. Также неравномерно размещение скоплений нефти и газа по площади - имеются территории, где они отсутствуют или развиты спорадически, и площади их максимальной концентрации.

Приведем нефтегазогеологическое районирование и характеристику нефтегазоносных областей, районов и зон нефтегазонакопления. Изучением закономерностей размещения месторождений нефти и газа на территории Предкавказья в целом занимались многочисленные исследователи, выдвигая те или иные схемы нефтегазогеологического районирования, объясняющие специфические особенности распределения скоплений углеводородов в различных частях региона. Последней по времени схемой нефтегазогеологического районирования является схема, разработанная А.И. Летавиным и В.Е. Орлом с соавторами в 1987 г. Новые данные по нефтегазоносности региона, полученные за прошедшие десять лет, принципиально не меняют ранее высказанные представления о строении крупных нефтегазогеологических подразделений, какими являются нефтегазоносные области (НГО) и нефтегазоносные районы (НГР). Что касается нефтегазоносных подразделений более низкого ранга - зон нефтегазонакопления (ЗНГ), то они в разработке вышеуказанных исследователей охарактеризованы в самом общем виде.

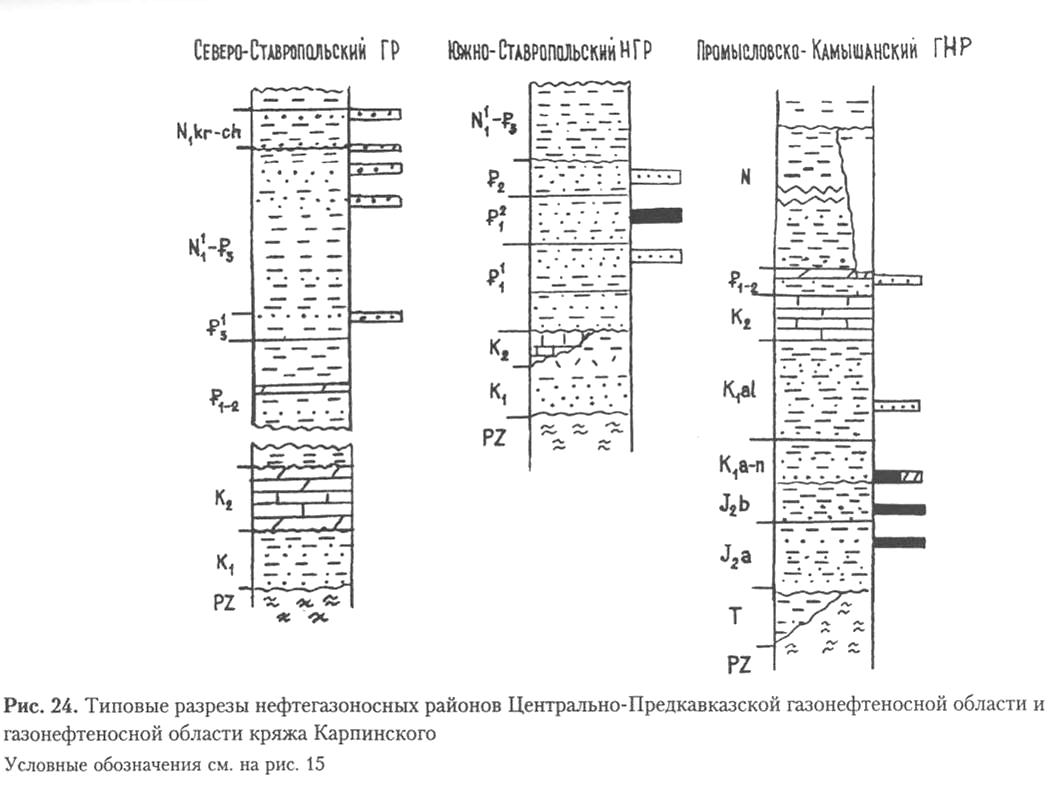

На территории Предкавказья, которое занимает западную половину Северо-Кавказско-Мангышлакской нефтегазоносной провинции, расположены шесть нефтегазоносных областей, которые объединяют 16 нефтегазоносных районов. Выделение НГО основано на принципе их приуроченности к крупным одноранговым геоструктурным элементам (Терско-Каспийский и Западно-Кубанский передовые прогибы, кряж Карпинского, Ставропольский свод) или территориям, где по нижним частям осадочного чехла фиксируются разнородные по природе тектонические элементы подчиненного порядка, которые по перекрывающим комплексам разреза самостоятельно не прослеживаются (Западно- и Восточно-Предкавказская НГО). НГР в пределах НГО выделяются, исходя из различий их геологического строения и распределения по площади и разрезу месторождений нефти и газа. Более мелкими нефтегазогеологическими подразделениями НГР являются ЗНГ. Необходимость самостоятельного выделения последних связана с тем, что на территориях НГР распределение скоплений углеводородов, как правило, не является однотипным. Из-за различий в геологическом строении отдельных частей НГР системы ловушек, образующих зоны нефтегазонакопления, характеризуются своими специфическими особенностями распределения по разрезу неф- тегазоносности. В целом, пространственное соотношение в регионе НГО, НГР, ЗНГ, а также типовых разрезов осадочных образований, включая их продуктивные части, в пределах всех НГР Предкавказья приведены на рис. 14, 15, а также 24, 27, 41.

На территории Западно-Предкавказской НГО расположены, пять НГР (рис. 15).

Азовский ГР. Азовский газоносный район связан с крупным выступом кристаллических пород докембрия со слабо выраженной вершиной и обширными пологими склонами. Осадочный чехол, представленный породами от нижнего мела до неогена, имеет сокращенную мощность (0,4-1,3 км). Плотность развитых в ГР ловушек невысокая, и они рельефно выражены только по меловым-палеоцен-эоценовым и хадумским отложениям. Перекрывающие комплексы залегают моноклинально. Азовский ГР включает две зоны газонакопления.

Ростовская зона газонакопления охватывает сводовую часть Азовского выступа и характеризуется наличием в разрезе трех газоносных комплексов - нижнемелового, верхнемелового и палеогенового, залегающих на глубинах от 230 до 405 м. Всего здесь открыто шесть газовых месторождений. Наиболее крупное месторождение зоны - Азовское, приурочено к центральной части Азовского свода. По поверхности докембрия размеры структуры составляют 40x30 км, амплитуда - 180 м, вверх по разрезу размеры и амплитуда уменьшаются (до 40 м). На Азовском месторождении газоносны карбонатные породы верхнего мела (мергели сеномана, известняки турон-сантона) и песчаники, алевролиты неоком-апта и альба, причем базальные горизонты нижнего мела образуют с корой выветривания докембрия единый резервуар. Сеноманская и турон-коньякская залежи разобщены и приурочены к самостоятельным резервуарам порово-трещинного типа. Это пока единственное месторождение, где газоносны отложения мела.

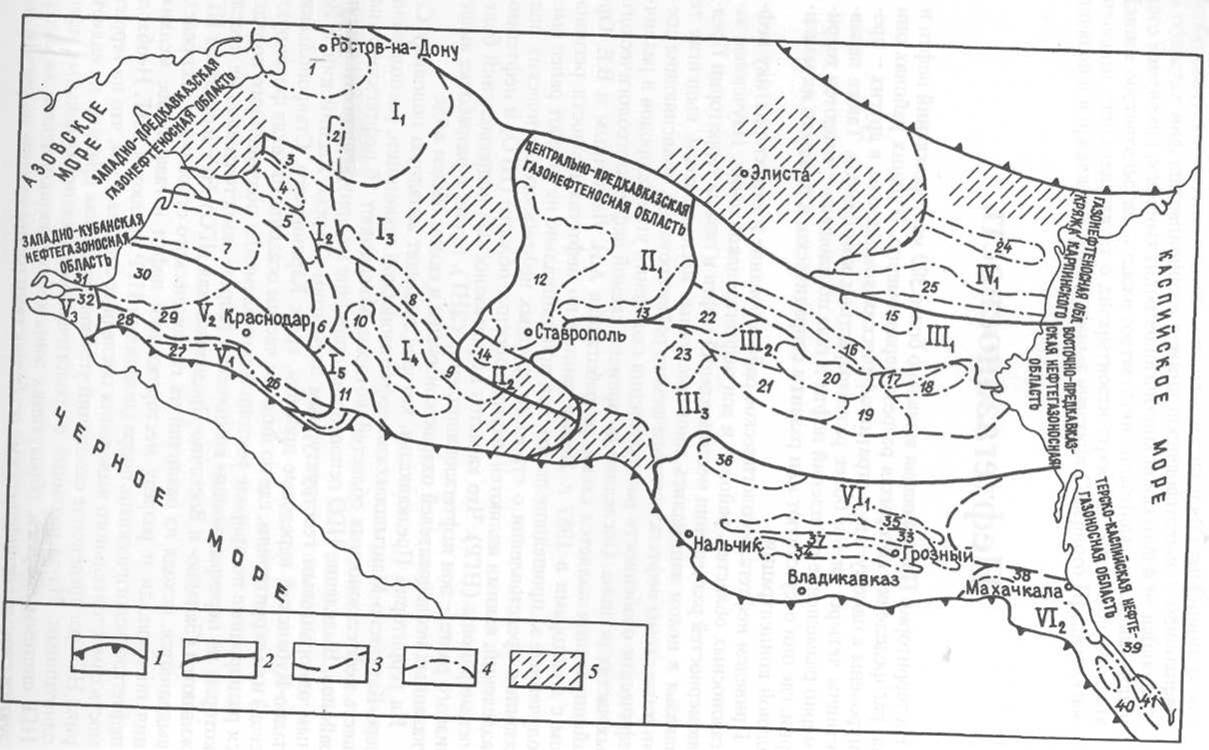

Рис. 14. Схема нефтегазогеологического районирования Северного Кавказа

1-4 - границы: 1 - нефтегазоносной провинции, 2 - нефтегазоносных областей, 3 - нефтегазоносных районов, 4 - зон нефтегазонакопления; 5 - территория отсутствия месторождений (по результатам ранее проведенных буровых работ)

Западно-Предкавказская газонефтеносная область: I, - Азовский газоносный район (зоны газонакопления: 1 - Ростовская, 2 - Екатериновско-Кущевская); I2 - Канев-ско-Березанский газоносный район (зоны газонакопления: 3 - Ленинградская, 4 -Крыловская, 5 - Каневско-Березанская, 6 - Некрасовская), 7 - Тимашевская; I3 -Западно-Ставропольский газоносный район (8 - Архангельско-Армавирская зона газонакопления); I4 - Восточно-Кубанский газонефтеносный район (зоны газонефтена-копления: 9 - Ловлинско-Южно-Советская, 10 - Темиргоевско-Кузнецовская); I5 -Майкопский газоносный район (11 - Майкопская зона газонакопления)

Центрально-Предкавказская газонефтеносная область: II1 - Северо-Ставрополь-ский газоносный район (зоны газонакопления: 12 - Тахта-Кугультинско-Сенгилеев-ская, 13 - Грачевско-Кучерлинская); II2 - Южно-Ставропольский нефтегазоносный район (14 - Убежинско-Николаевская зона нефтегазонакопления)

Восточно-Предкавказская нефтегазоносная область: III1 - Восточно-Манычский нефтегазоносный район (зоны нефтегазонакопления: 15 - Таша-Комсомольская, 16 -Величаевско-Максимокумская); Ш2 - Прикумский нефтегазоносный район (зоны нефтегазонакопления: 17 - Сухокумская, 18 - Юбилейно-Кумская, 19 - Тюбинско-Соляная, 21 - Прасковейско-Ачикулакская; 20 - Озек-Суатская зона нефтенакопле-ния; 22 - Мирненская газонакопления); Ш3 - Восточно-Ставропольский нефтегазоносный район (23 - Журавская зона нефтегазонакопления)

Газонефтеносная область кряжа Карпинского: IV, - Промысловско-Камышанс-кий газонефтеносный район (24 - Промысловско-Цубукская зона газонефтенакоп-ления; 25 - Камышанско-Каспийская зона нефтегазонакопления)

Западно-Кубанская нефтегазоносная область: V, - нефтегазоносный район Южного борта (зоны нефтегазонакопления: 26 - Хадыженская, 27 - Ахтырско-Северская, 28 - Кудако-Киевская); V2 - нефтегазоносный район центральной части и Северного борта (29 - Анастасиевско-Троицкая зона нефтегазонакопления; 30 - Славянско-Ря-занская зона газонакопления); V3 - Таманский газоносный район (31 - Керченско-Таманская зона нефтегазонакопления; 32 - Северо-Таманская зона газонакопления)

Терско-Каспийская нефтегазоносная область: VI1 - Терско-Сунженский нефтегазоносный район (зоны нефтенакопления: 33 - Терская, 34 - Сунженская, 36 - Советско-Курская; зоны нефтегазонакопления: 35 - Притеречная, 37 - Алханчуртско-Петропав-ловская); VI2 - Южно-Дагестанский газонефтеносный район (зоны газонефтенакопле-ния: 38 - Нараттюбинская, 40 - Западная; 39 - Приморская зона нефтегазонакопления; 41 - Восточная зона газонефтенакопления)

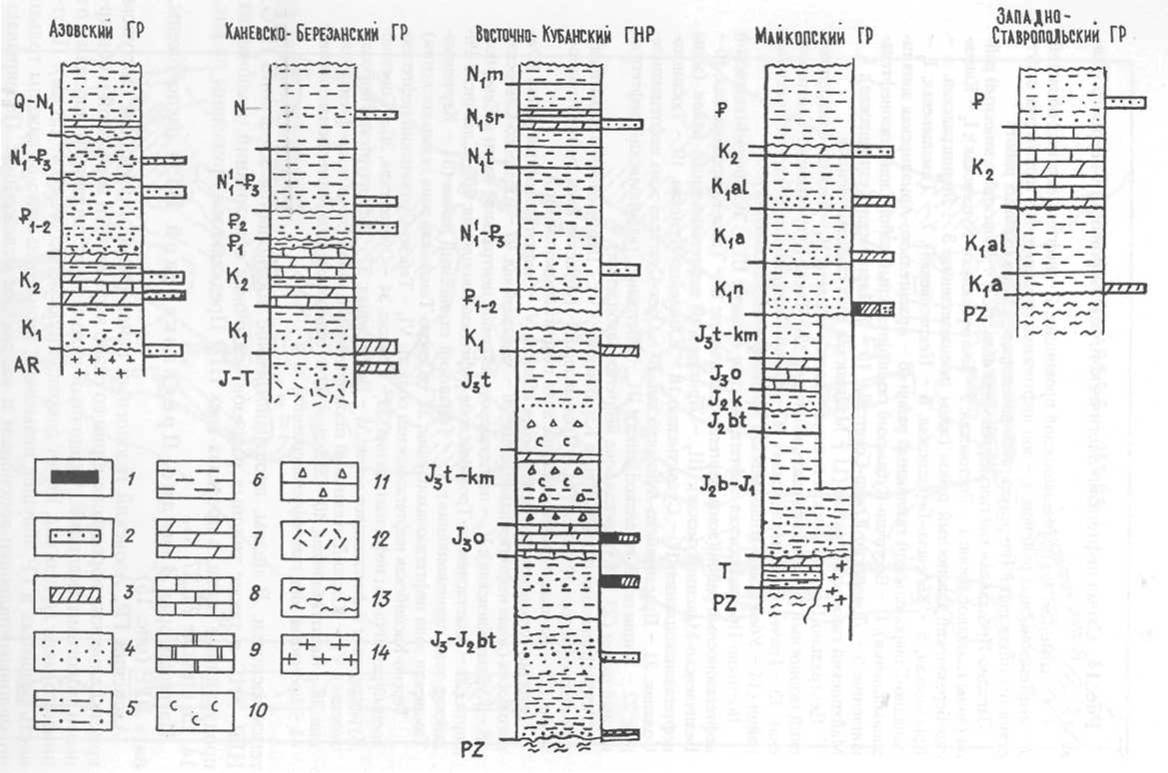

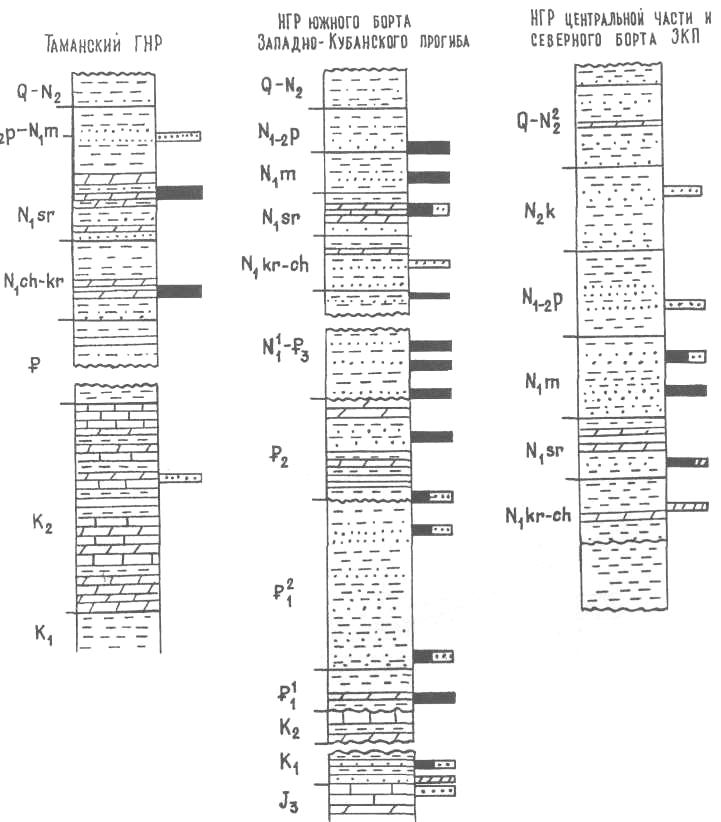

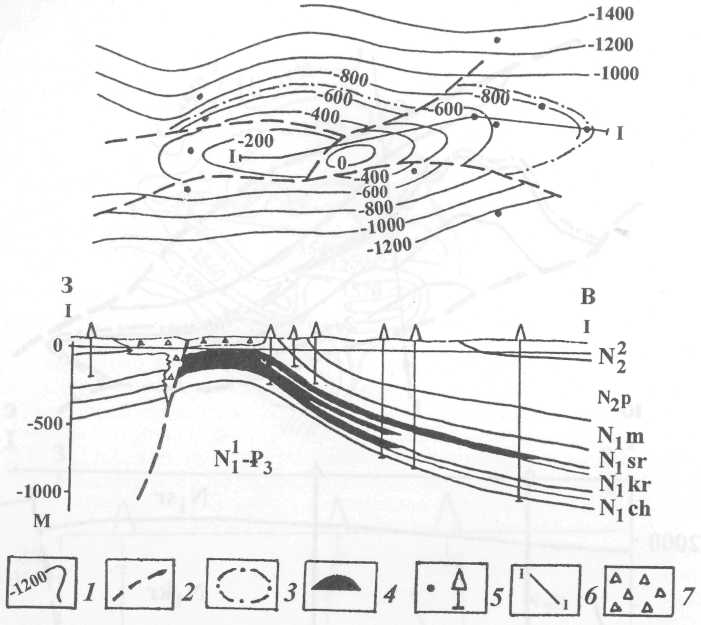

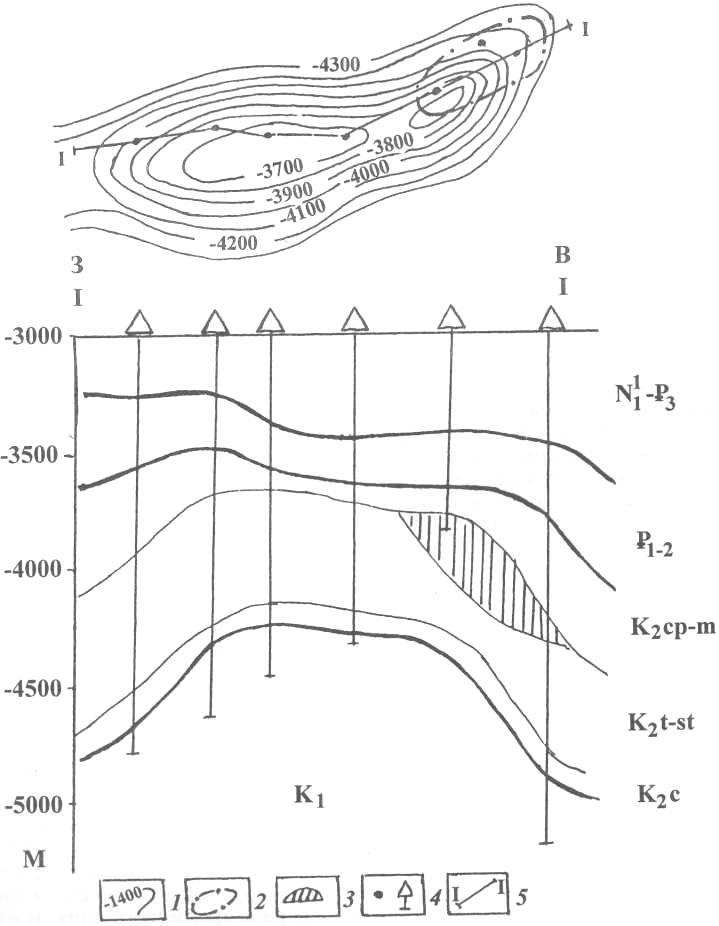

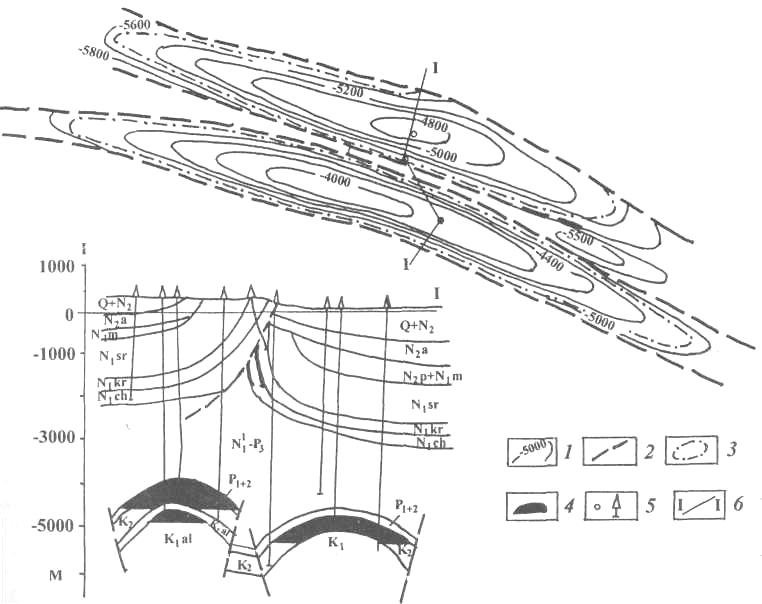

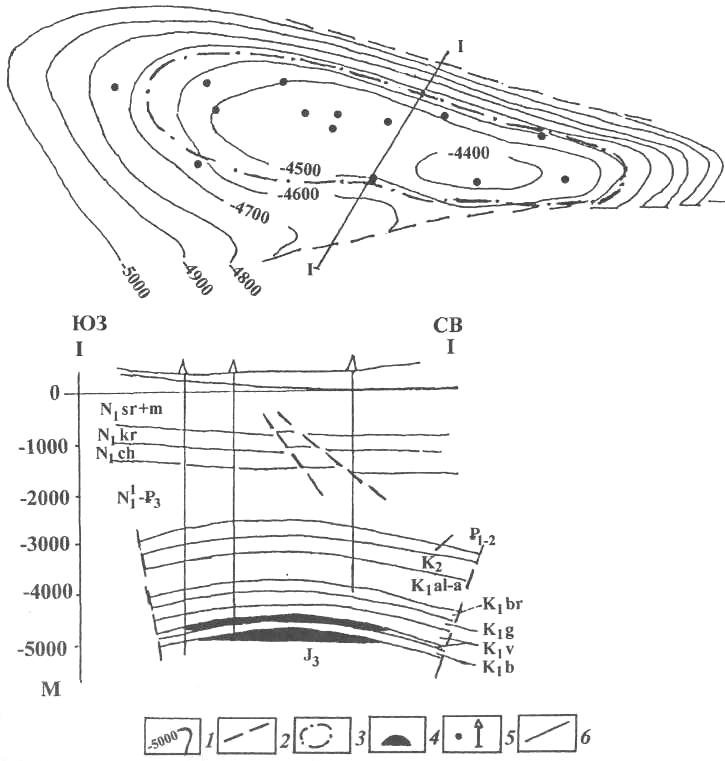

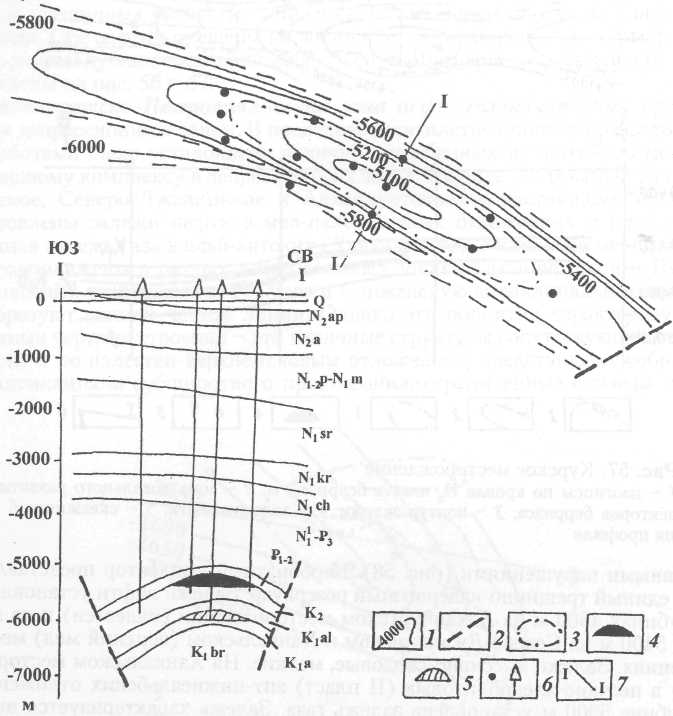

Рис. 15. Типовые разрезы нефтегазоносных районов Западно-Предкав-казской газонефтеносной области

1- нефть; 2 - газ; 3 - газоконденсат; 4-14 - литологическая характеристика: 4 -пески, песчаники, 5 - алевролиты, 6 - глины, аргиллиты, 7 - мергели, 8 - известняки, 9 - доломиты, 10 - соль, 11 - ангидриты, 12 - эффузивы, 13 - сланцы, 14 -граниты

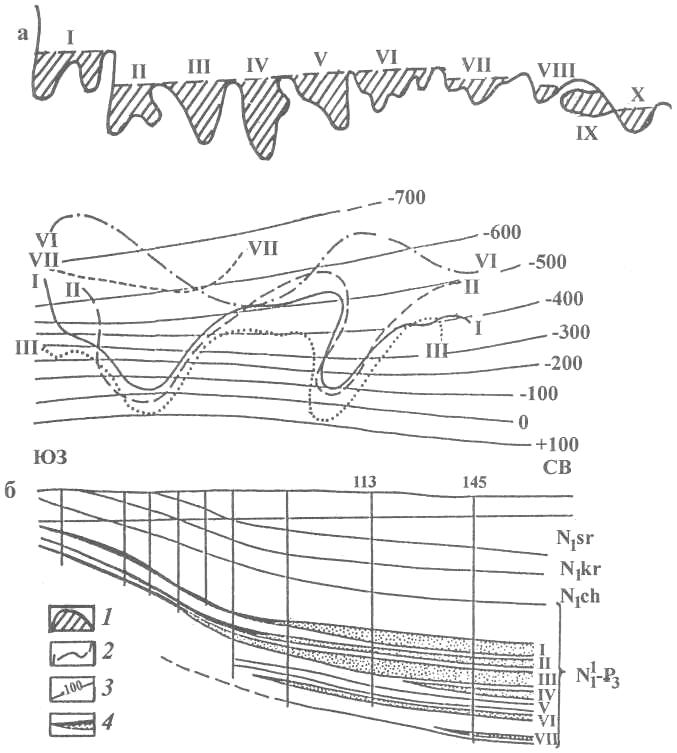

На севере зоны газоносны песчано-алевролитовые отложения нижнего и среднего эоцена, а на Синявском месторождении - и палеогена. Ловушки газа - структурно-литологического типа (рис. 16).

В последние годы на крайнем юге Азовского выступа в отложениях палеогена открыто Гуляй-Борисовское газовое месторождение, которое находится за пределами Ростовской зоны газонакопления.

Екатериновско-Кущевская зона газонакопления объединяет надразлом-ные структуры, осложняющие южное погружение Азовского выступа. Структуры, как правило, малоразмерные. Продуктивность связана с базальными песчаниками альба, залегающими на глубине 1250-1700 м, которые на отдельных структурах (Кущевская) образуют единый резервуар с подстилающими осадками коры выветривания докембрия. Все залежи газоконденсатные, наиболее крупная из которых Кущевская (рис. 17). Все остальные месторождения, в том числе открытое в последние годы Зеленое, малоразмерны.

Каневско-Березанский ГР. Этот газоносный район приурочен к системе линейно вытянутых валов и зон поднятий. Осадочный чехол сложен породами неогена - нижнего мела (частично триаса) мощностью 1,7-3,5 км. Структурная дифференциация территории высокая, особенно по меловым комплексам, а в западной его части также по палеоцен-эоценовым. Майкоп-неогеновые отложения, как правило, характеризуются моноклинальным строением.

В пределах Каневско-Березанского ГР выделяются четыре зоны газонакопления, которые в принципе идентичны по строению и распределению залежей в разрезе, но различаются структурным положением.

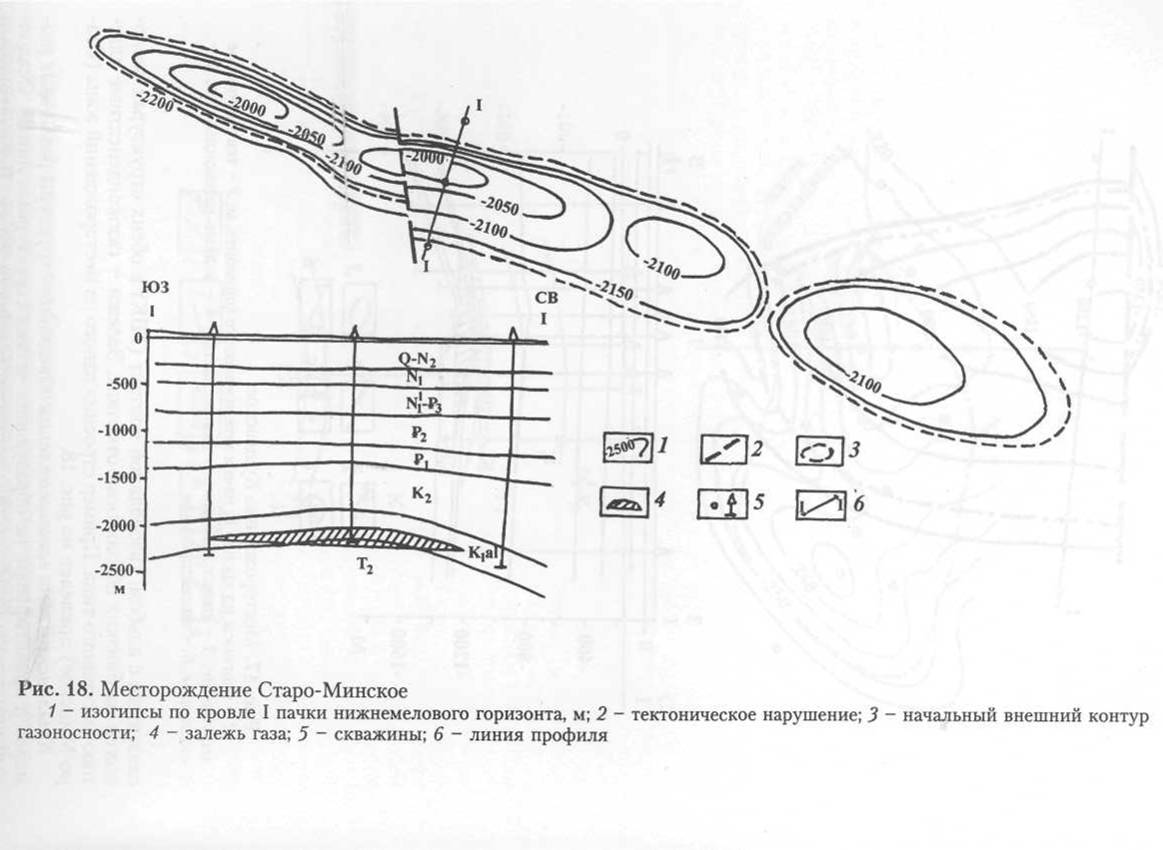

Ленинградскую зону газонакопления образуют две крупные и высокоамплитудные (до 200 м) структуры (Ленинградская и Старо-Минская), выраженные по мел-эоценовым отложениям. Осадочный разрез зоны представлен комплексом пород триас-неогенового возраста мощностью более 2 км. Основной продуктивный горизонт - альб. Резервуар сложного строения представлен чередованием песчано-алевролитовых и глинистых прослоев. В объем резервуара входят также проницаемые разности триаса, гидродинамически связанные с альбом. Газоводяной контакт (ГВК) в обеих структурах расположен на близких абсолютных отметках. Залежи - газоконденсатные пластово-массивного типа. Пример строения одного из месторождений зоны (Старо-Минское) приведен на рис. 18.

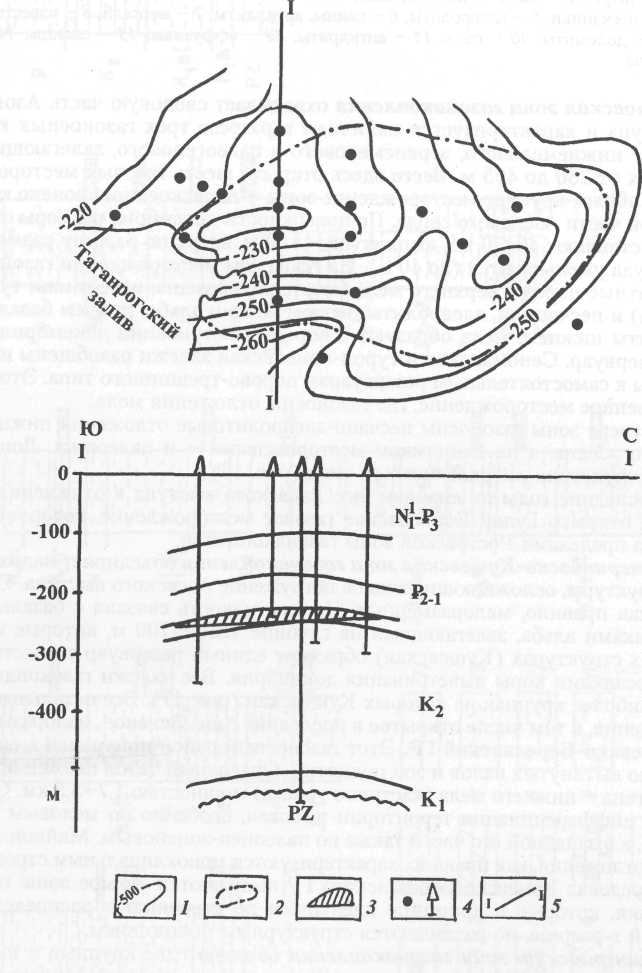

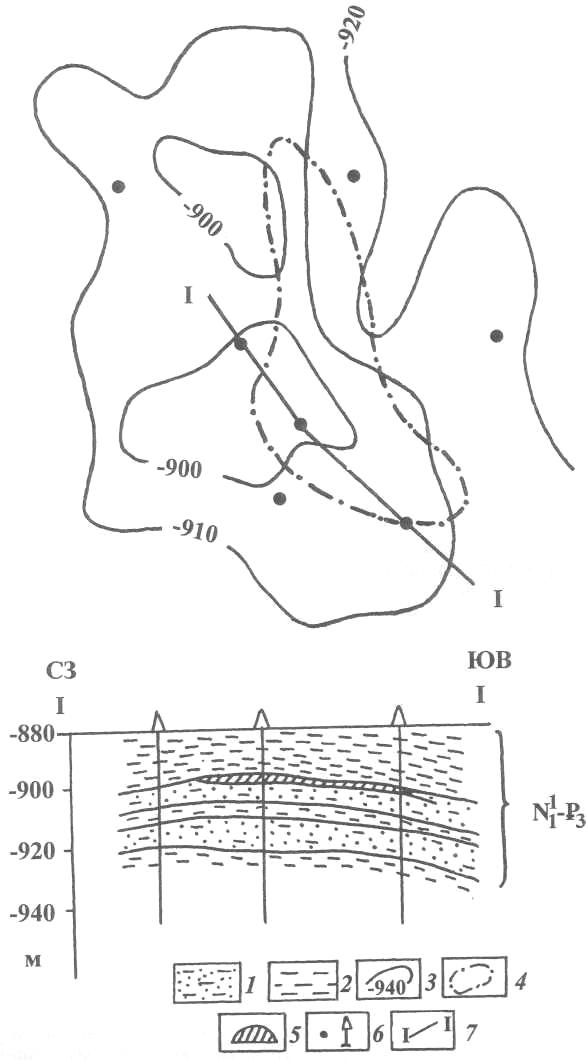

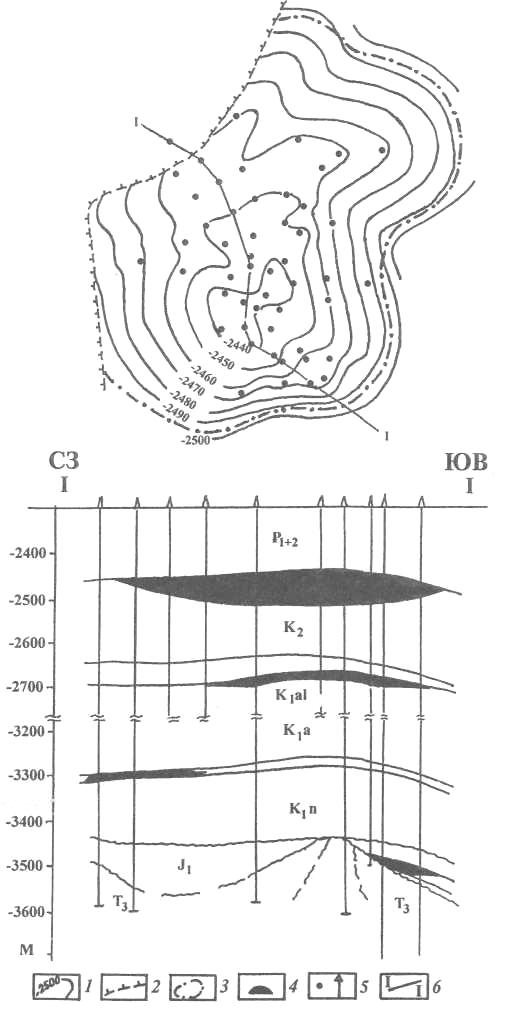

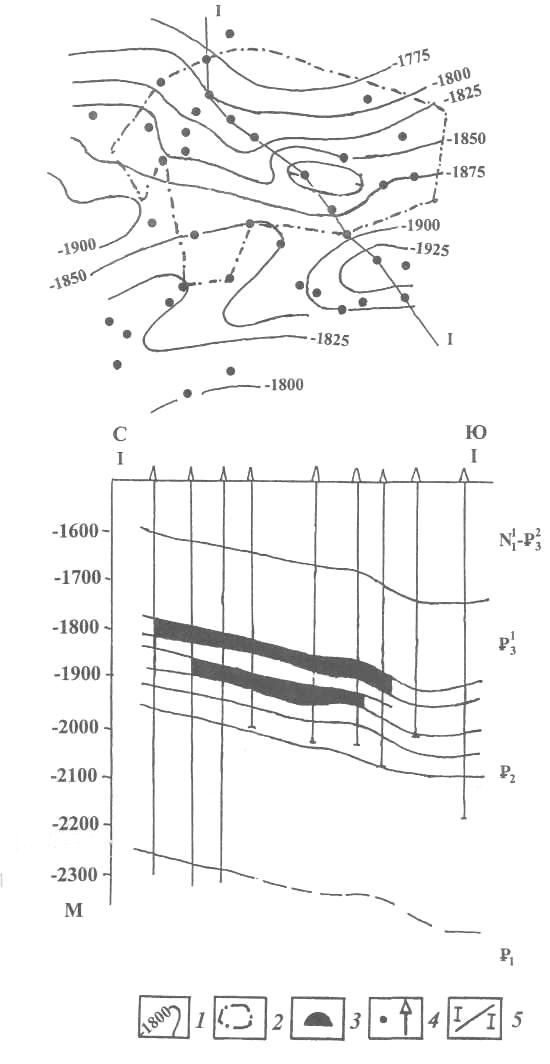

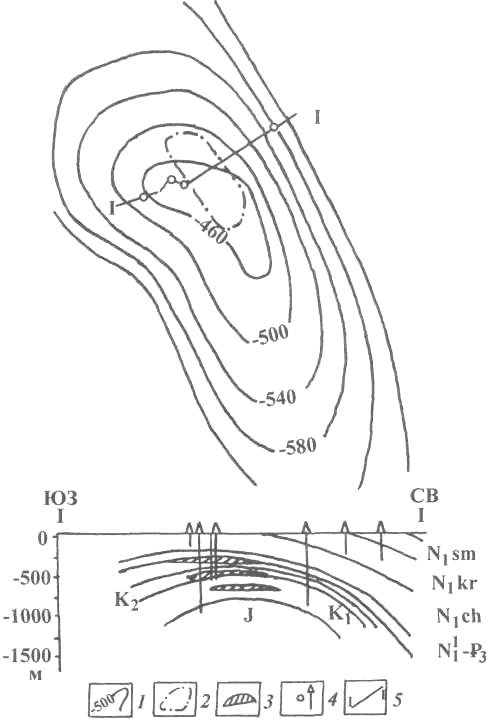

Рис. 16. Месторождение Синявское

1 - изогипсы по кровле продуктивного горизонта палеогена, м; 2 - контур газоносности; 3 - залежь газа; 4 - скважины; 5 - линия профиля

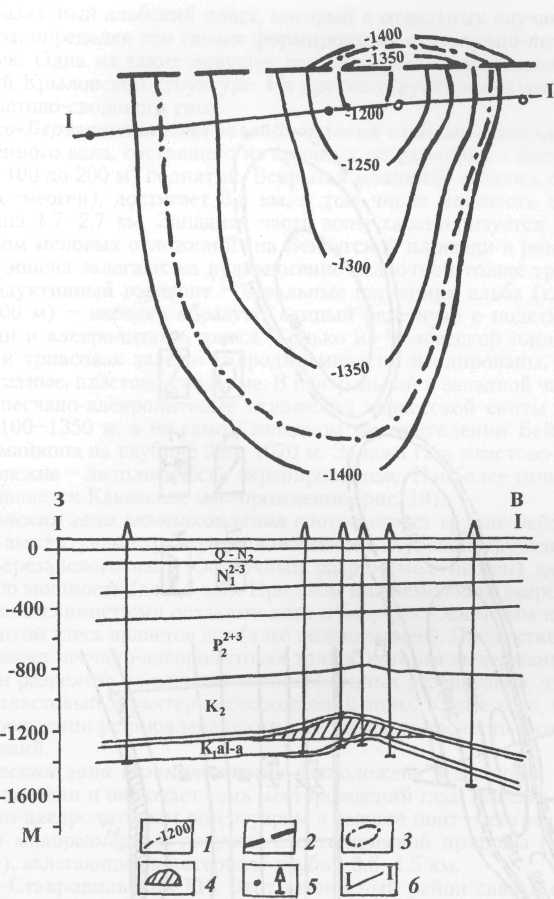

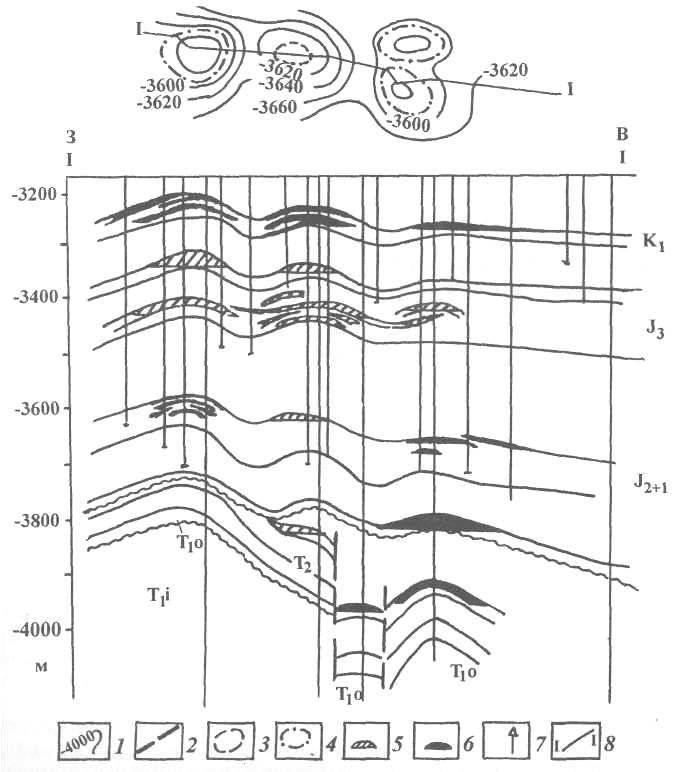

Рис. 17. Месторождение Кущевское

1 - изогипсы по кровле Iа пачки нижнемелового горизонта, м; 2 - тектоническое нарушение; 3 - начальный контур газоносности; 4 - залежь газоконденсата; 5 -скважины; 6 - линия профиля

Крыловская зона газонакопления объединяет структуры различных размеров и ориентировки, не образующих четких структурных линий. Осадочный чехол зоны (альб-неоген) достигает мощности 2,5 км. Продуктивными являются базальный альбский пласт, который в отдельных случаях выпадает из разреза, определяя тем самым формирование структурно-литологичес-ких ловушек. Одна из таких ловушек газонасыщена на наиболее рельефно выраженной Крыловской структуре. На других структурах залежи газоконденсата пластово-сводового типа.

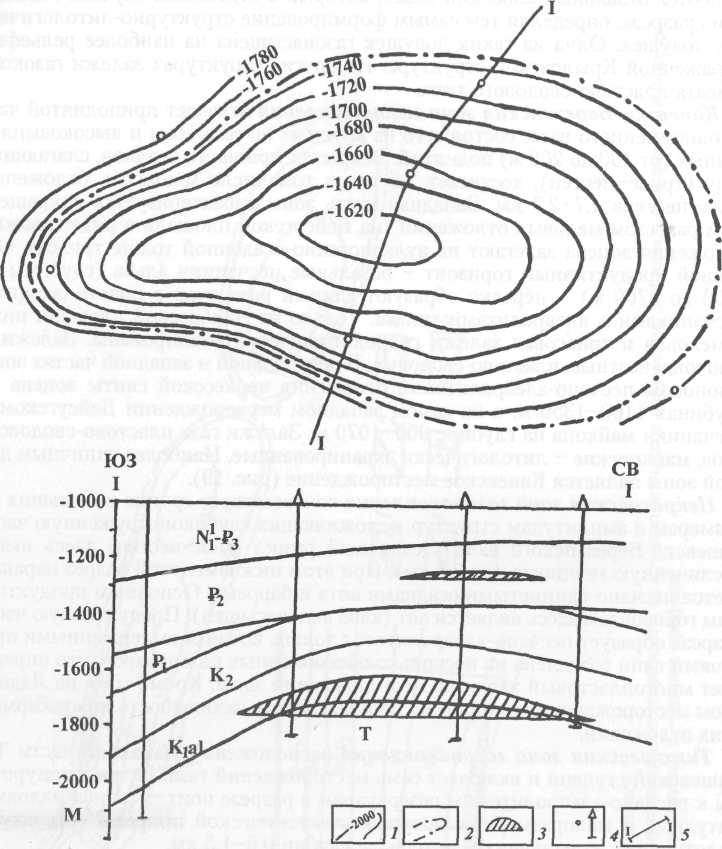

Каневско-Березанская зона газонакопления отвечает приподнятой части одноименного вала, состоящего из крупных по размерам и высокоамплитудных (от 100 до 200 м) поднятий. Вскрытая мощность осадков, слагающих зону (триас-неоген), достигает 3,5 км, в том числе мощность отложений мела-неогена 1,7-2,7 км. Западная часть зоны характеризуется сокращенным разрезом меловых отложений (на Бейсугской площади в ряде скважин отложения эоцена залегают на вулканогенно-осадочной толще триаса). Основной продуктивный горизонт - базальные песчаники альба (глубины от 1700 до 2700 м) - нередко образуют единый резервуар с подстилающими песчаниками и алевролитами триаса. Только на Челбасской площади нижнемеловая и триасовая залежи гидродинамически изолированы. Залежи -газоконденсатные, пластово-сводовые. В центральной и западной частях зоны газоносны песчано-алевролитовые отложения черкесской свиты эоцена на глубинах 1100-1350 м, а на самом западном месторождении Бейсугском -песчаники Майкопа на глубине 900-1070 м. Залежи газа пластово-сводового типа, майкопские - литологически экранированные. Наиболее типичным для этой зоны является Каневское месторождение (рис. 19).

Некрасовская зона газонакопления соответствует группе небольших по размерам и амплитудам структур, осложняющих глубокопогруженную часть Каневско-Березанского вала. Осадочный разрез (мел-неоген) здесь имеет увеличенную мощность (до 3,5 км). При этом нижнемеловой разрез наращивается песчано-глинистыми осадками апта и баррема. Основным продуктивным горизонтом здесь является апт (альб водонасыщен). Продуктивную часть разреза образует песчано-алевролитовая толща, которая выдержанными прослоями глин разделена на несколько обособленных резервуаров, что определяет многопластовый характер месторождений зоны. Кроме того, на Ладожском месторождении установлена промышленная газоносность нижнесарматских отложений.

Тимашевская зона газонакопления расположена в западной части Ти-машевской ступени и включает семь месторождений газа. Залежи приурочены к песчано-алевролитовым резервуарам в разрезе понт-меотиса малоамплитудных и малоразмерных ловушек атектонической природы (структуры уплотнения), залегающих в интервале глубин 0,6-1,5 км.

Западно-Ставропольский ГР. Этот газоносный район связан с крупной структурной террасой, осложненной депрессионными зонами и структурными выступами. Разрез сложен породами неоген-нижнемелового возраста (спорадически развит триас). Структурная дифференциация невысокая, но известные здесь поднятия прослеживаются по всем комплексам разреза, кроме неогенового. Наиболее дислоцирована южная часть района.

Архангелъско-Армавирская зона газонакопления - самая крупная зона газонакопления - расположена именно в этой южной части района. В тектоническом плане зона отвечает крупному террасовидному выступу, осложненному рядом небольших по размерам и малоамплитудных поднятий. В осадочном разрезе зоны мощностью до 3800 м наиболее древним комплексом являются песчано-глинистые осадки нижнего мела. В разрезе последнего продуктивны базальные слои апта. Альб гидродинамически не связан с аптом и не содержит углеводородов. Все залежи зоны газоконденсатные, пластово- сводового типа, с небольшими запасами. Других зон газонакопления в районе не выявлено, но здесь имеются крупные месторождения, которые связаны с обособленно расположенными структурами. Таким месторождением является Расшеватское (рис. 20), которое приурочено к крупному субширотно ориентированному структурному носу, осложненному по низам осадочного чехла тремя куполами. По нижнемеловым отложениям продуктивными являются два западных купола. Залежи с единым ГВК, приуроченные к базальным песчаникам альба, пластово-массивного типа (резервуар образуют песчаники альба и подстилающие проницаемые разности триаса). Глубина залегания залежи 2850 м. Другим газоносным комплексом в разрезе месторождения является хадум. По этим отложениям тектонический план поднятия более простой - это единая крупная структура, в пределах которой на глубине около 1150 м газоносны два песчаных горизонта. Залежь пластово-сводо-вая, с единым ГВК по обоим горизонтам.

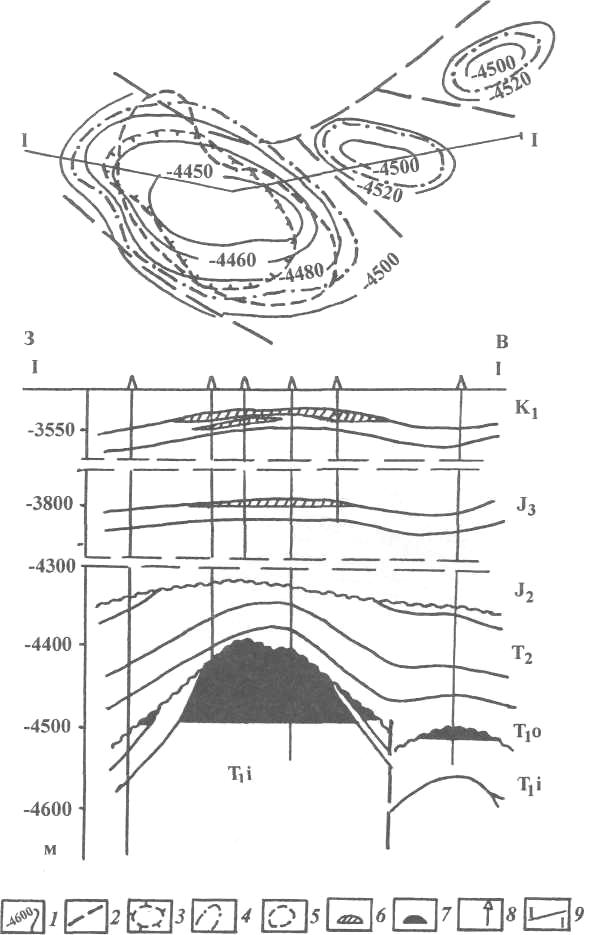

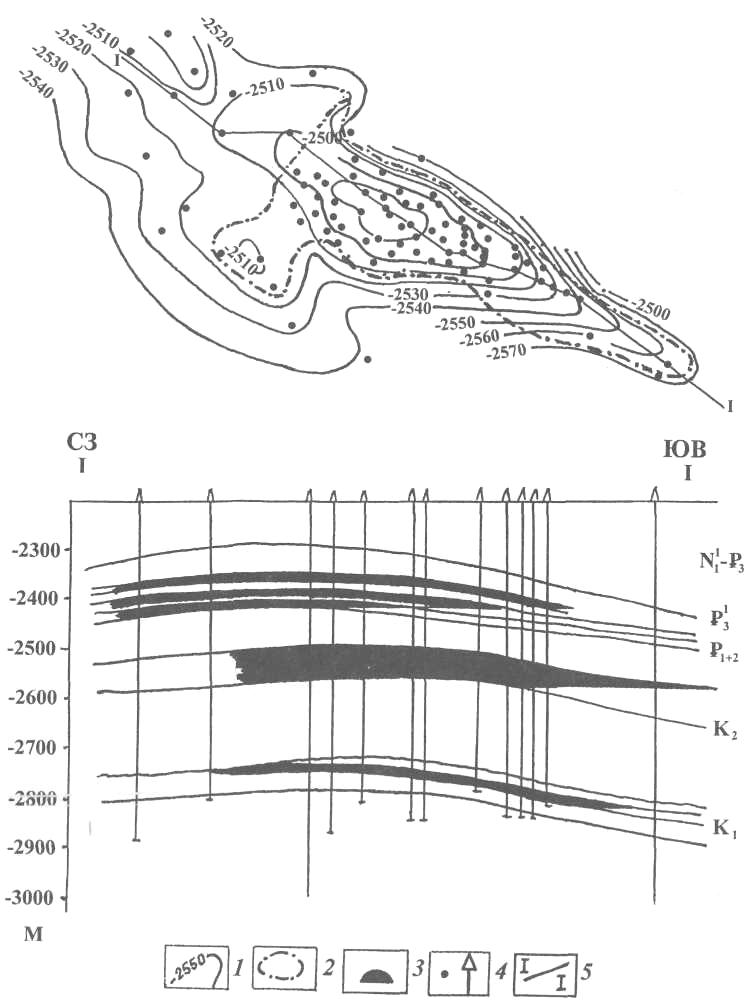

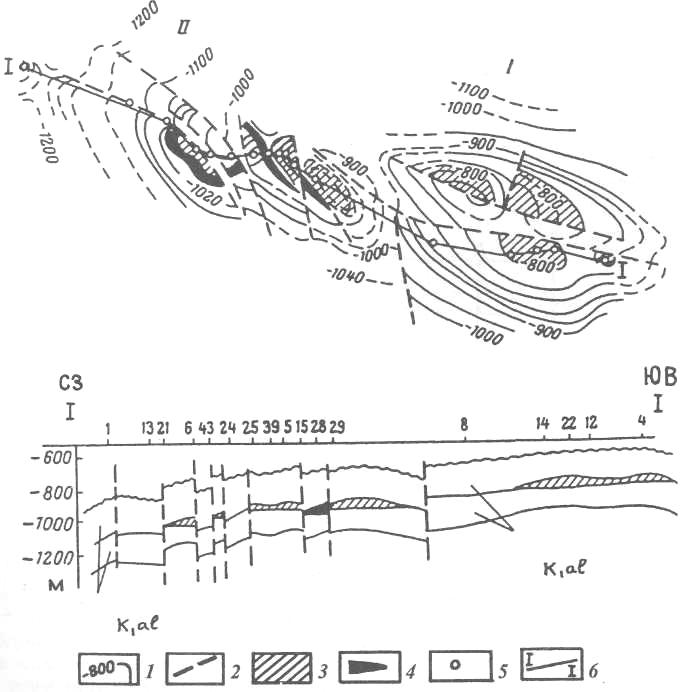

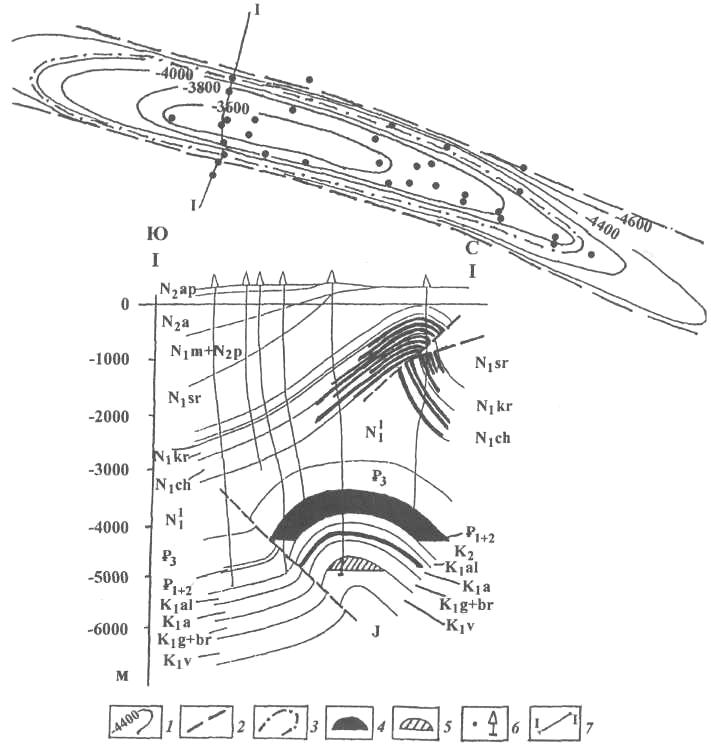

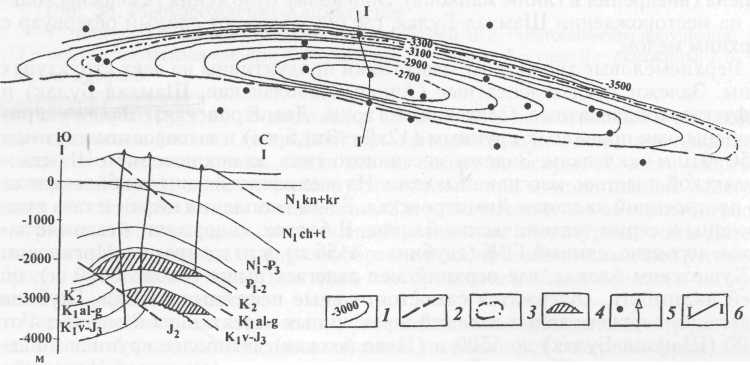

Рис. 19. Месторождение Каневское

1 - изогипсы по кровле II пачки нижнемелового горизонта, м; 2 - начальный внешний контур газоносности; 3 - залежи газа; 4 - скважины; 5 - линия профиля

Рис. 20. Западно-Ставропольский газоносный район. Расшеватское месторождение

1 - изогипсы по кровле продуктивного горизонта нижнего мела, м; 2 - контур газоносности; 3 — зона отсутствия продуктивной пачки нижнего мела; 4 – скважины

Восточно-Кубанский ГНР. Восточно-Кубанский газонефтеносный район приурочен к крупной внутриплатформенной впадине с пологой внутренней зоной и крутыми бортами. Стратиграфический разрез района по сравнению с другими частями НГО более мощный (до 8 км) и полный за счет присутствия юрких отложений, значительную часть которых составляют эвапоритовые осадки. Вместе с тем, структурная дифференциация территории достаточно четкая только в осевой части впадины по юрско-палеоцен-эоценовым отложениям. На бортах впадины все комплексы разреза залегают моноклинально. На территории района расположены две зоны газонефтенакопления.

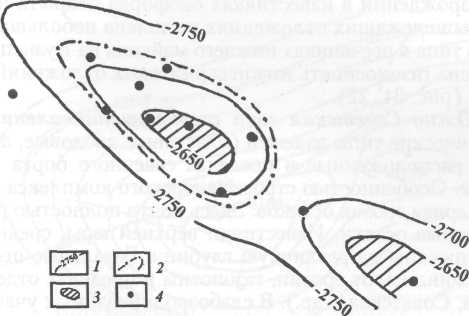

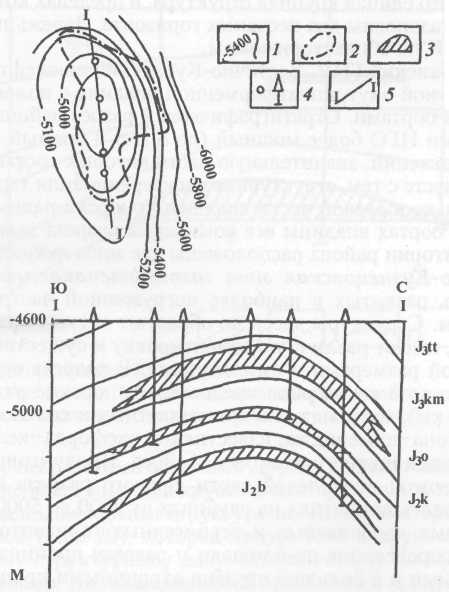

Темиргоевско-Кузнецовская зона газонефтенакопления объединяет группу структур, развитых в наиболее погруженной части Восточно-Кубанской впадины. Структуры здесь не образуют четко выраженных тектонических линий, имеют различную ориентировку и существенно отличаются одна от другой размерами и амплитудами. В разрезе осадочного чехла зоны мощностью до 8 км широко представлены юрские отложения (мощность свыше 3,9 км), состоящие из красноцветных и соленосно-ангидрито-вых осадков титона-кимериджа, известняков оксфорда-келловея и песча-но-глинистых пород нижнего келловея-байоса. Продуктивными являются различные горизонты подсолевой части юрского разреза практически на всех известных здесь поднятиях на глубинах от 3900 до 5000 м. Особенностью продуктивных карбонатных и терригенных горизонтов является неравномерное распределение по площади и разрезу проницаемых зон, вызванное первичными и в большей степени вторичными процессами изменения коллекторов. Поэтому даже на крупных и высокоамплитудных Кошехабльской и Кузнецовской структурах (соответственно, 14x5 и 9x4 км, амплитуды 220-150 м) содержатся сравнительно небольшие по запасам скопления газа. Большинство залежей газоконденсатные и только на Кузнецовском месторождении в известняках Оксфорда открыта небольшая залежь нефти. В вышележащих отложениях выявлена небольшая залежь газа литологического типа в песчаниках нижнего Майкопа на Кузнецовской структуре и установлена газоносность нижнесарматских отложений на Темирго-евской площади (рис. 21, 22).

Ловлинско-Южно-Советская зона газонефтенакопления объединяет различные генетические типы залежей (пластовые, сводовые, литолого-стра-тиграфические) расположенные в пределах северного борта Восточно-Кубанской впадины. Особенностью строения юрского комплекса этой зоны является неравномерная эрозия осадков. Здесь почти полностью размыты крас-ноцветно-соленосные осадки. Известняки верхней юры, средняя и нижняя юра также эродированы на различную глубину. Базальные песчаники юры, там где они сохранились от эрозии, газоносны в пределах отдельных структур (Ловлинская, Советская и др.). В слабоэродированных участках юрского разреза газонефтеносны кровельные песчаные горизонты, как правило, в условиях литолого-стратиграфического выклинивания (Северо-Вознесенская, Южно-Советская и др.). В отдельных участках зоны юрские коллекторы гидродинамически связаны с базальными песчаниками апта, что и определило промышленную газоносность последних при наличии по аптским отложениям структур (Бесскорбненская, Южно-Советская и др.). Все залежи зоны небольшие по запасам, наиболее значительной среди них является Южно-Советская.

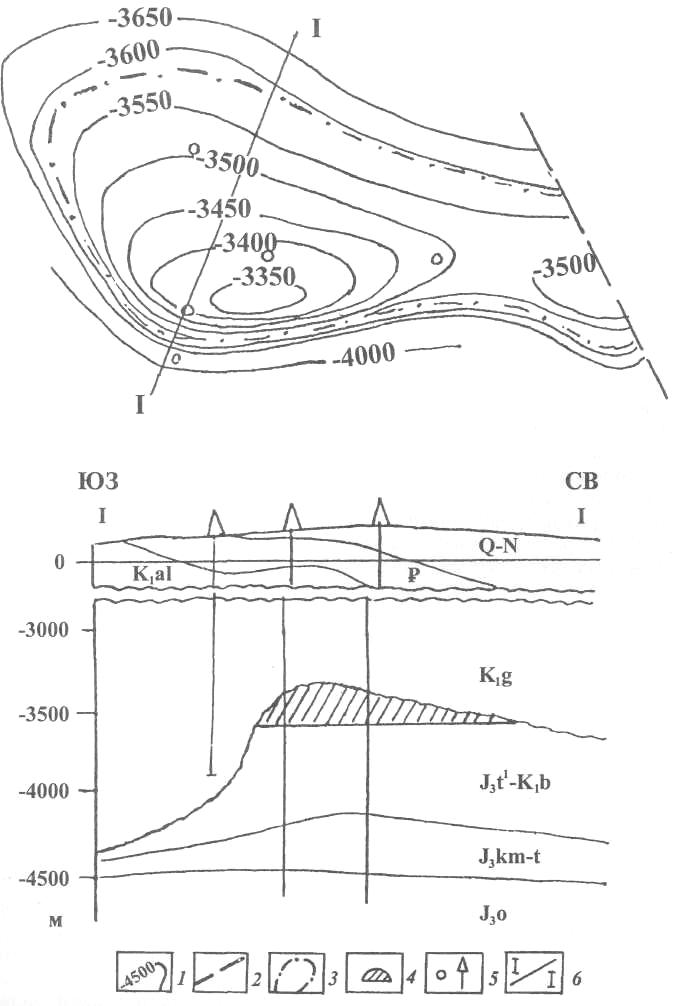

Рис. 21. Кошехабльское газоконденсатное месторождение 1 - изогипсы по кровле продуктивного горизонта в отложениях Оксфорда, м; 2 -контур газоносности; 3 - залежи газа; 4 - скважины; 5 - линия профиля

Рис. 22. Месторождение Кузнецовское

1 - изогипсы по кровле батского яруса средней юры, м; 2 - контур газоносности; 3, 4 - залежи: 3 - нефти, 4 - газа; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Майкопский ГР. Этот газоносный район приурочен к полузамкнутому тектоническому выступу, характеризующемуся широким развитием дизъюнктивной тектоники на его склонах и крутым погружением последних в прилегающие депрессионные зоны. Для осадочного разреза района мощностью до 3 км, сложенного в основном неоген-меловыми породами, характерны повышенные мощности и стратиграфический объем основной нижнемеловой части разреза (до неокома). Структурная дифференциация затрагивает меловые и палеоцен-эоценовые комплексы. Майкоп и неоген залегают моноклинально.

В пределах района расположена одноименная зона газонакопления, объединяющая группу структур, осложняющих Адыгейский выступ. Наиболее крупной (11x4,2 км) и высокоамплитудной (180 м) является Майкопская структура, с которой связано крупное газоконденсатное месторождение (рис. 23). Основной продуктивной частью разреза являются апт-неокомские песчаники, залегающие на глубинах 1700-2670 м. Эти же отложения продуктивны на Северо-Кужорской структуре, но размеры залежей здесь небольшие. Газоконденсатные залежи почти всех продуктивных горизонтов - пластово-сводового типа, редко литологически экранированные. На Северо-Тульском поднятии установлена небольшая газовая залежь в верхнемеловой карбонат-но-терригенной толще.

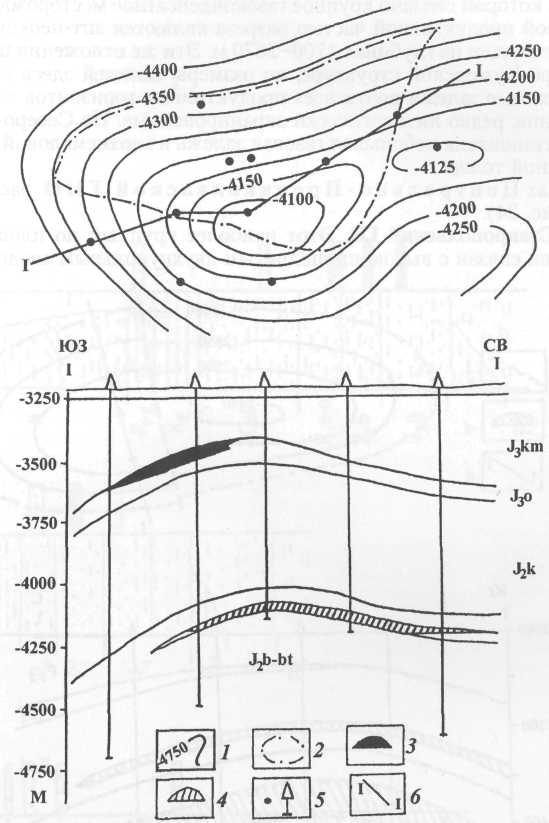

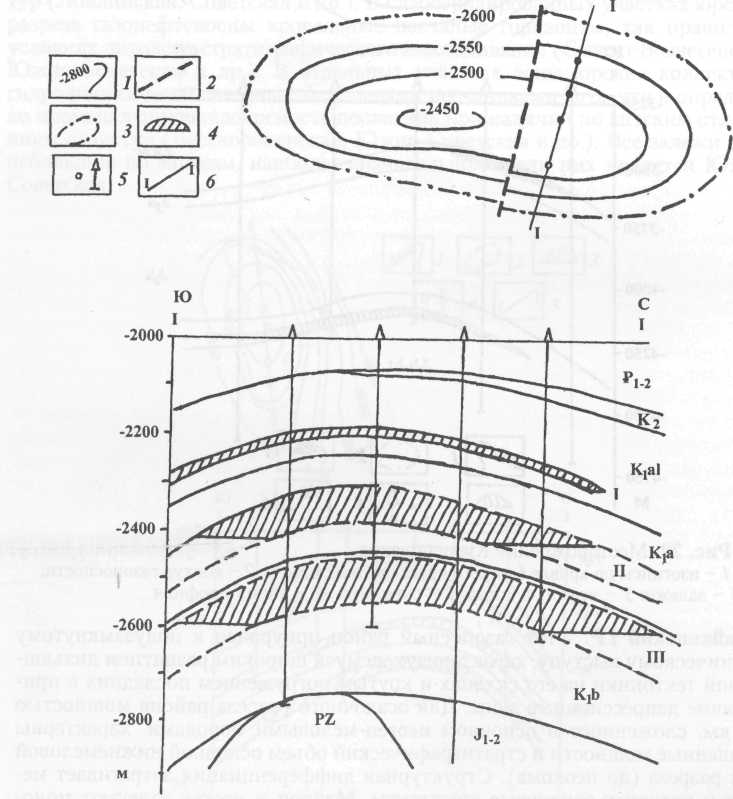

В пределах Центрально-Предкавказской ГНО расположены два ГНР (рис. 24).

Северо-Ставропольский ГР. Этот наиболее крупный по площади газоносный район связан с высокоприподнятым двухкупольным сводом изомет рической формы с мощностью осадочного чехла (неоген - нижний мел) до 2,2 км. Дислоцированность комплексов фиксируется по всему разрезу.

Рис. 23. Майкопское газоконденсатное месторождение

1 - изогипсы по кровле III продуктивного горизонта нижнего мела, м; 2

тектоническое нарушение; 3 — первоначальный внешний контур газоносности; 4

залежи газа; 5 - скважины; 6 - линия профиля

В пределах Северо-Ставропольского ГР расположены две зоны газонакопления - Тахта-Кугультинско-Сенгилеевская и Грачевско-Кучерлинская. Обе зоны характеризуются в целом идентичностью строения разрезов осадочного чехла (альб-неоген) и развитием однотипных по генезису слабодислоцированных структур. Главное различие зон - тектоническое положение в структуре Ставропольского свода и разный возраст основных продуктивных горизонтов.

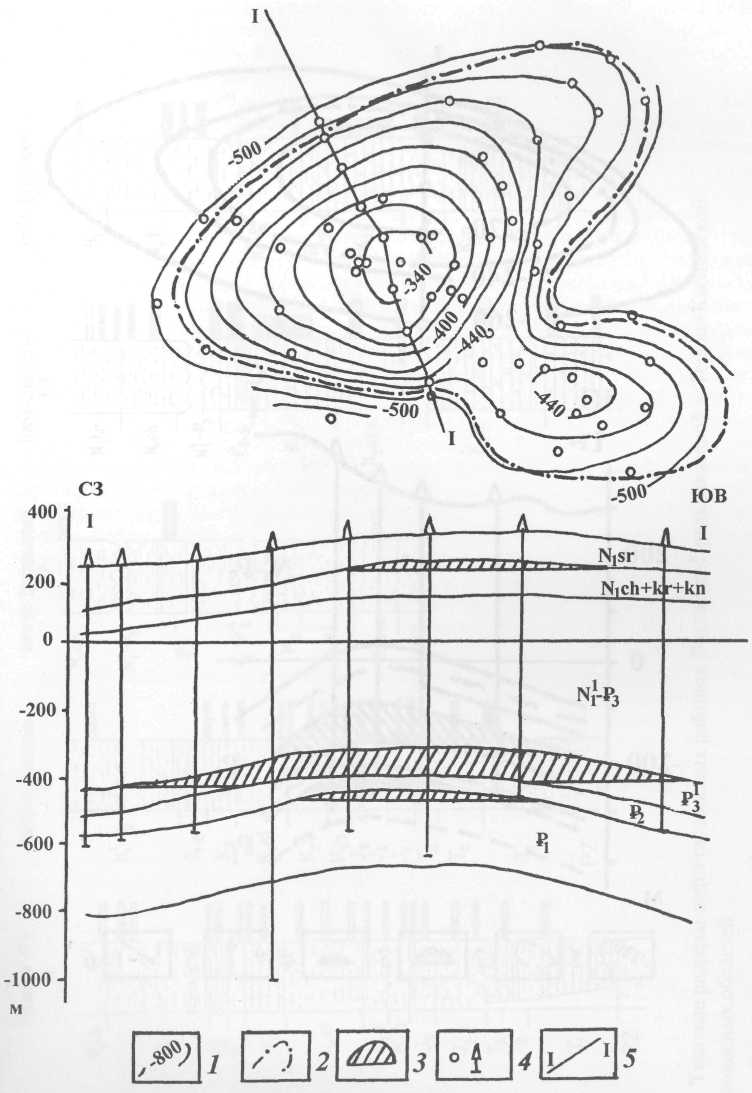

Тахта-Кугулътинско-Сенгилеевскую зону газонакопления образуют наиболее крупные и гипсометрически приподнятые структуры Северо-Став-ропольского вала, имеющего субмеридиональное простирание. Основной продуктивный горизонт здесь приурочен к хадуму, представленному в песчаных фациях. Полоса развития песчаников хадума захватывает все структуры зоны, но разрез резко глинизируется в восточном направлении. Залежи в хадуме сводового типа, залегают на глубинах 450-700 м. В этой зоне расположено самое крупное газовое месторождение Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции - Северо-Ставропольско-Пелагиадинское (рис. 25).

Грачевско-Кучерлинская зона газонакопления объединяет структуры юго-восточного и восточного склонов Ставропольского свода. В разрезе зоны хадум представлен глинистыми осадками, но в верхнем Майкопе здесь появляются песчано-алевролитовые прослои, которые и являются основными газоносными горизонтами. Наиболее крупное среди известных месторождений - Петровско-Благодарненское. Залежи в других стратиграфических комплексах (караган-чокрак) имеют подчиненное значение.

Южно-Ставропольский НГР. Этот нефтегазоносный район связан с одноименным валом, ограниченным разломами. Осадочный чехол района сокращен (до 2 км) за счет естественного утонения нижних частей разреза (мел) и размыва неоген-майкопских отложений.

Убежинско-Николаевскую зону газонефтенакопления образуют месторождения, которые связаны с немногочисленными поднятиями в отложениях эоцен-палеоцена, залегающими на глубинах от 245 до 1100 м. Залежи пластовые, сводового типа (рис. 26).

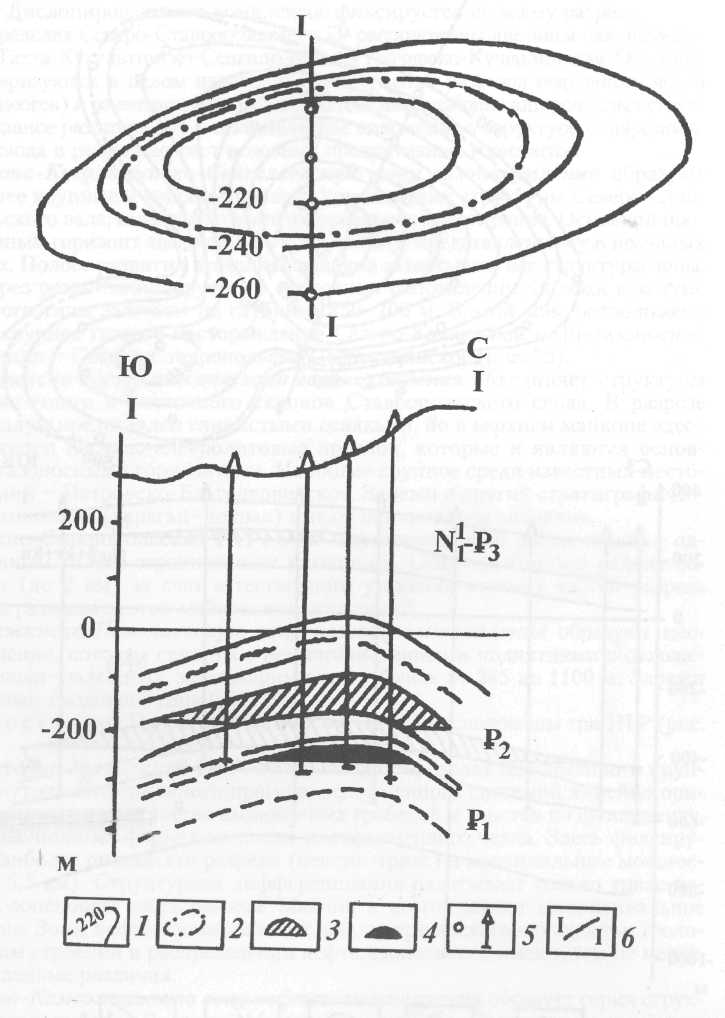

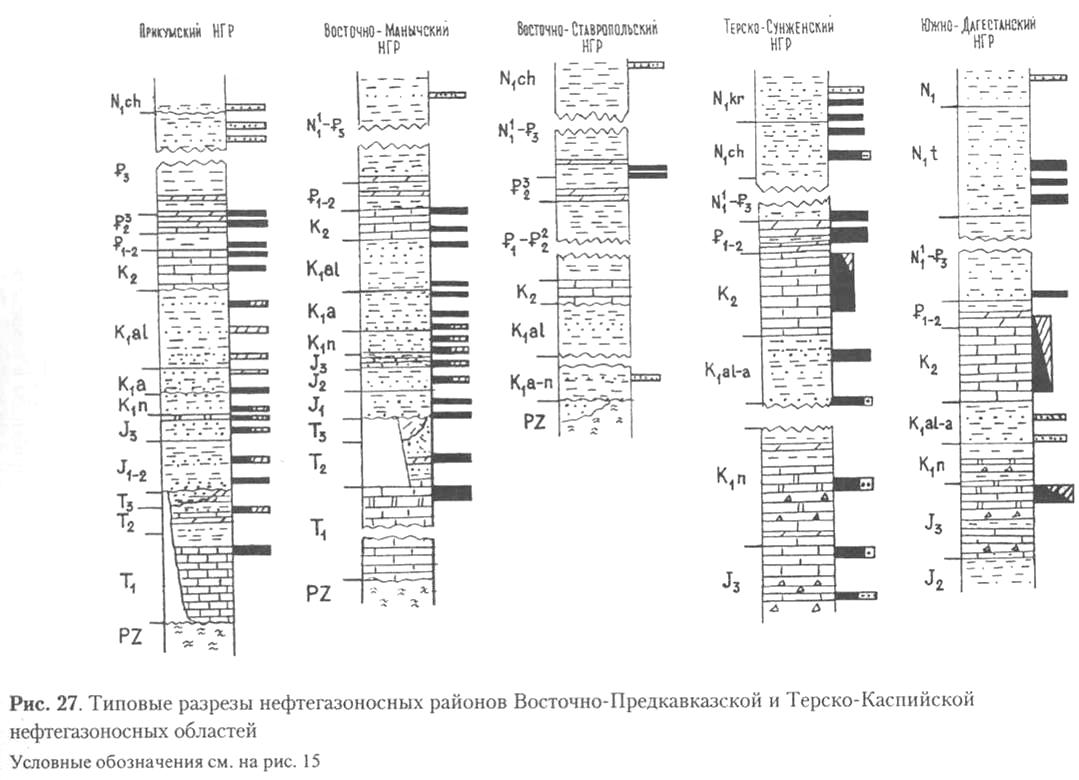

В Восточно-Предкавказской НГО расположены три НГР (рис. 27).

Восточно-Манычский НГР. Расположен в пределах одноименного крупного внутриплатформенного прогиба, осложненного системой линейно ориентированных и контрастно выраженных грабенов и горстов по фундаменту, и в более пологих формах по низам платформенного чехла. Здесь фиксируются наиболее полные его разрезы (неоген-триас) и максимальные мощности (до 5,5 км). Структурная дифференциация охватывает только триас-па-леоцен-эоценовую часть разреза. Майкоп и неоген имеют моноклинальное строение. Зоны нефтегазонакопления района при достаточно сходном геологическом строении и распределении нефтегазоносности имеют, тем не менее, определенные различия.

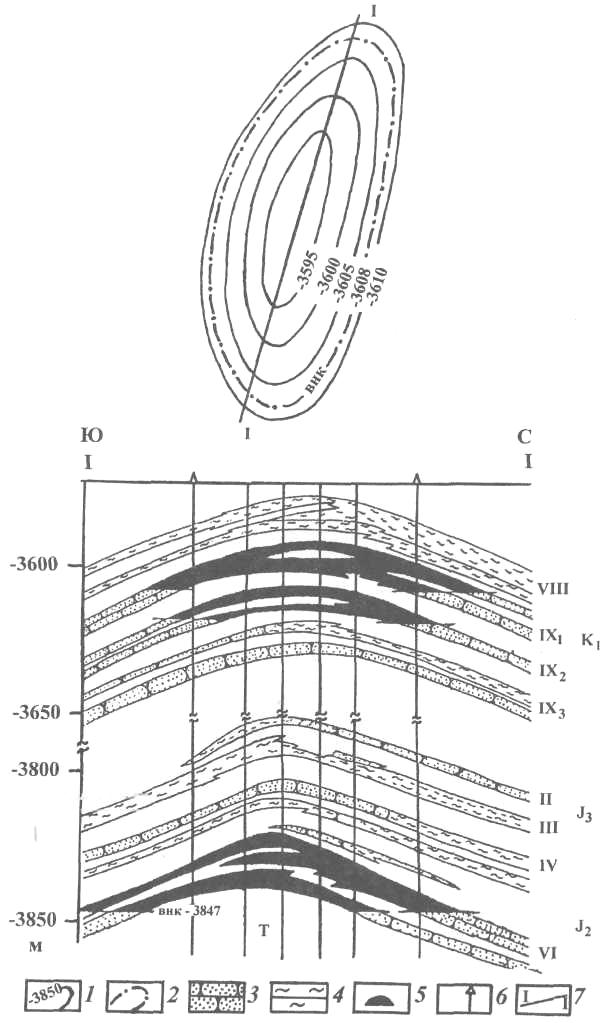

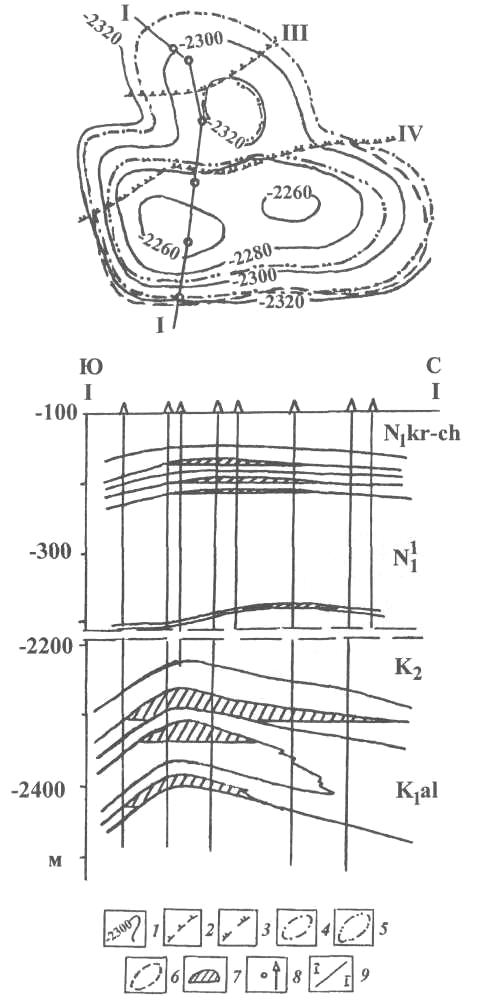

Рис. 25. Северо-Ставропольско-Пелагиадинское месторождение 1 - изогипсы по кровле хадумского продуктивного горизонта, м; 2 - контур газоносности; 3 - залежи газа; 4 - скважины; 5 - линия профиля

Рис. 26. Николаевское месторождение

1 - изогипсы по кровле залежей свиты эоцена, м; 2 - контур газоносности; 3, 4 залежи: 3 - газа, 4 - нефти; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Таша-Комсомольскую зону нефтегазонакопления образует серия структур северного борта Восточно-Манычского прогиба. Поднятия не связаны в четко выраженные тектонические зоны. Они распространены незакономерно и, как правило, малоразмерные. Мощность осадочного чехла зоны возрастает до 3,5 км в основном за счет более полных разрезов майкопских отложений. Основной продуктивной толщей является юрская. Песчаники в кровельной части аалена нефтеносны на семи структурах (Северо-Комсомольская, Таша и др.). На структуре Шахметы в песчаниках средней части байоса выявлена залежь газа. Юрские залежи залегают на глубинах около 3 км, структурного типа, нередко с элементами литологического и стратиграфического экранирования. Кроме юрских отложений на ряде структур (Майли-Харанская, Северо-Комсомольская и др.) продуктивными являются также песчаники апта. Залежи небольшие по запасам (рис. 28).

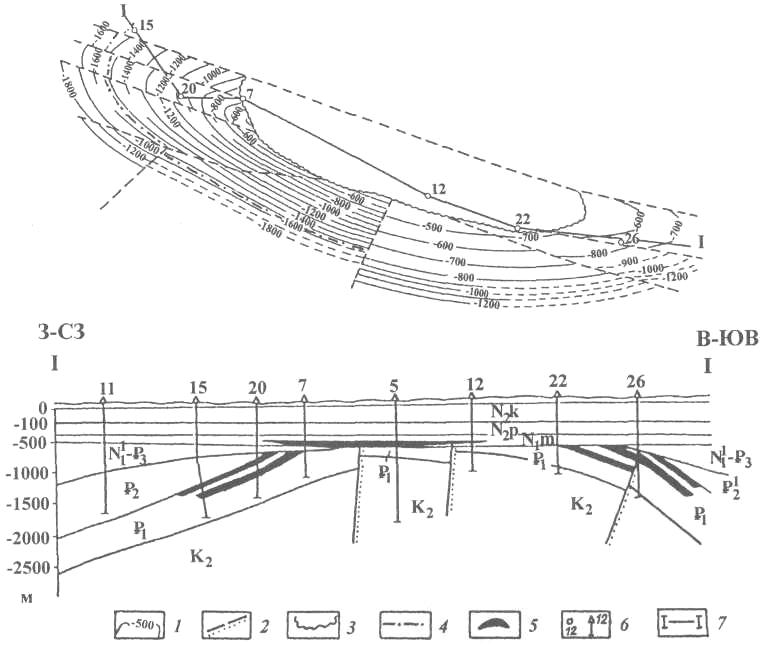

Рис. 28. Месторождение Майли-Харанское

1 - изогипсы по кровле нижнеаптского продуктивного пласта, м; 2 - контур нефтеносности; 3 - песчаники; 4 - тектонические нарушения; 5 - залежи нефти; 6 -скважины; 7 - линия профиля

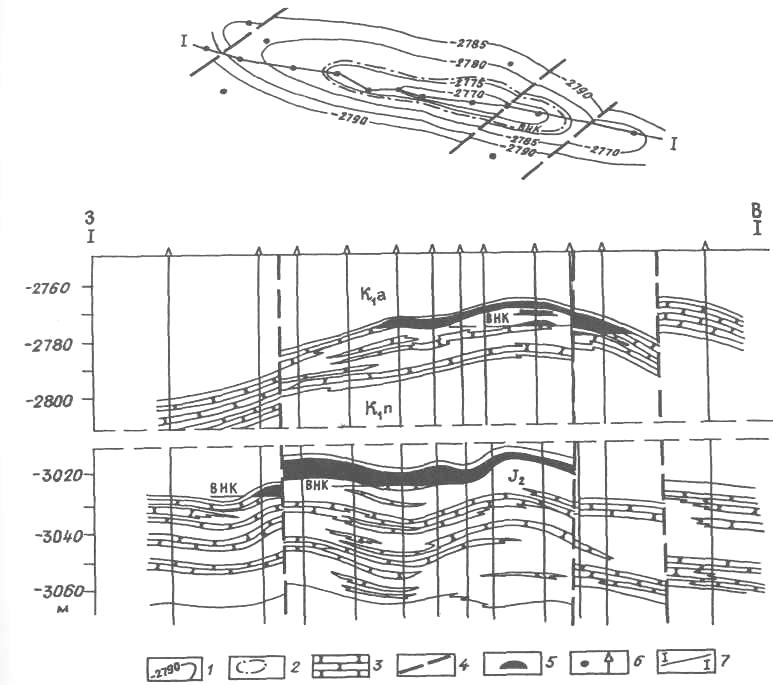

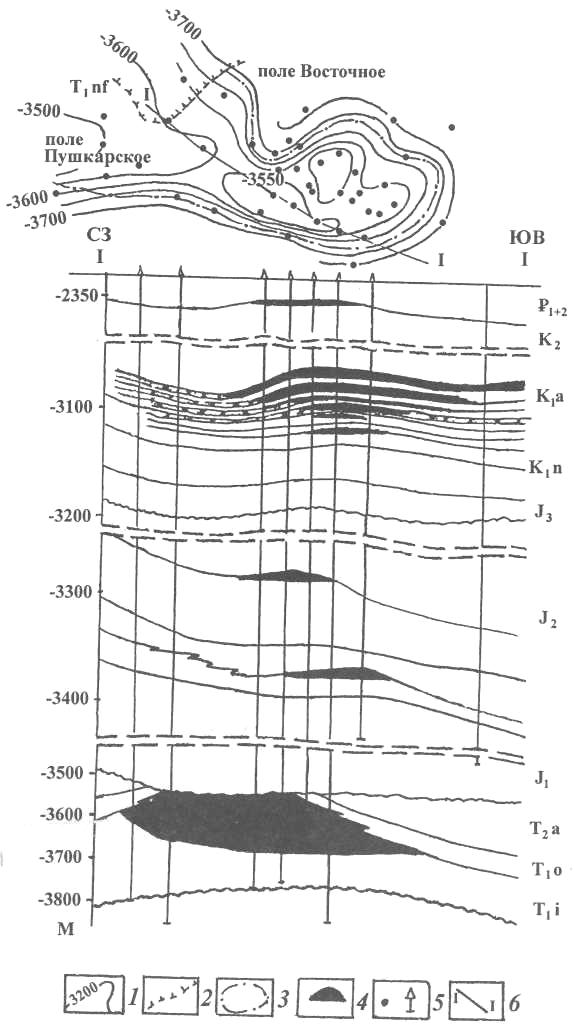

Величаевско-Максимокумская зона нефтегазонакопления объединяет большинство выявленных месторождений. В тектоническом отношении зона приурочена к одноименному крупному валу субширотного простирания, который наиболее контрастно выражен в структуре триасовых отложений. По вышележащим юрским, мел-эоценовым и майкопским отложениям вал не имеет четкого отражения, но осложняющие его локальные поднятия, как правило, наследуют в ослабленном виде более древние структурные формы. На большей части вала развиты все подразделения осадочного разреза (триас-неоген), хотя в наиболее приподнятых зонах вала выпадают вследствие эрозии средний и верхний триас, а в западной его части выклиниваются верхнеюрские и неокомские отложения. Основные продуктивные горизонты Величаевско-Максимокумской зоны приурочены к триасу, юре и нижнемеловым отложениям, подчиненное значение имеют залежи нефти и газа в верхнем мелу и верхнем Майкопе.

В разрезе триасовых отложений основной нефтеносной толщей являются трещинно-кавернозные известняки нижнего триаса так называемой нефтекумской свиты, залегающей на глубинах до 4 км. Большинство залежей стратиграфически экранированного типа, массивные, связаны с останцами интенсивно эродированной поверхности известняков. Запасы залежей небольшие. Наиболее крупной является Пушкарская залежь, минимальные запасы имеет Величаевская залежь.

В среднем триасе продуктивность носит ограниченный характер. Залежи связаны с маломощными трещинными разностями известняков, пластово-сводового типа.

В юрском комплексе залежи нефти приурочены к песчано-алевролитовым горизонтам, залегающим на различных стратиграфических уровнях. В нижнем отделе продуктивны VII и VI пласты, в среднем - V гравелитово-песчаный пласт и в верхней юре - III терригенный и I терригенно-карбо-натный пласты. Глубина залегания продуктивных пластов от 3200-3500 м. Залежи пластово-сводовые, нередко с элементами литологического ограничения, реже литологического типа. Наиболее крупные по запасам залежи Пушкарского месторождения.

Для разреза нижнемеловых отложений характерен очень широкий диапазон промышленной нефтеносности. Продуктивны несколько пластов в неокоме, основным из которых является IX пласт, в апте - V, VI и VIII пласты, в альбе - IV и I пласты. В пределах отдельных площадей (Колодезная) отмечается до 11 залежей. Нижнемеловые месторождения зоны самые крупные в регионе - Величаевское, Колодезное, Зимняя Ставка и Правобережное. Другие месторождения зоны имеют небольшие запасы (Правдинское). Наиболее характерными типами залежей являются пластовые, сводовые и структурно-литологические. Глубины залегания залежей по разрезу 2450-3450 м.

В карбонатном разрезе верхнего мела продуктивны трещинные известняки Маастрихта, реже - турона-коньяка. Залежи нефти массивного типа, запасы небольшие, на порядок меньше, чем в залежах нижнего мела. Наиболее типичным месторождением зоны является Восточное (рис. 29).

Рис. 29. Месторождение Восточное

1 - изогипсы по кровле нефтекумской свиты (нижний триас), м; 2 - линия выклинивания коллектора; 3 - контур нефтеносности; 4 - залежь нефти; 5 -скважины; 6 - линия профиля

Последние продуктивные горизонты в разрезе зоны приурочены к песчано-алевролитовым пластам верхнего Майкопа. Залежи газа структурного и структурно-литологического типа связаны с единичными или несколькими пластами, залегающими на глубинах от 1200 до 1700 м. Все залежи мелкие (рис. 30). Открытия последних лет (газовые месторождения Гороховское, Восточно-Арзгирское) свидетельствуют о продолжении зоны на запад.

В целом, Величаевско-Максимокумская зона нефтегазонакопления является самой крупной по масштабам промышленной продуктивности. Комп-лексом-доминантом по величине запасов являются нижнемеловые отложения.

Помимо месторождений рассмотренных выше зон нефтегазонакопления в погруженной части Восточно-Манычского прогиба открыто два месторождения на обособленных структурах. Озерное месторождение связано с погребенной под моноклинально залегающей юрой триасовой брахиантиклина-лью на глубине около 4500 м. Массивная залежь нефти приурочена к поро-во-трещинным известнякам нижнего триаса. Южно-Буйнакское газоконденсатное месторождение также приурочено к погребенной триасовой структуре Продуктивными здесь являются не нижнетриасовые известняки, которые выпадают из разреза, а среднетриасовые отложения, облекающие гранитный массив. Газонасыщенным является оолитово-обломочный пласт известняка на глубине около 4800 м. Залежь пластово-сводового типа.

Рис. 30. Месторождение Гороховское

1 - песчаники и алевролиты глинистые; 2 - глины; 3 - изогипсы по кровле продуктивного пласта II песчаной пачки верхнего Майкопа, м; 4 - контур газоносности; 5 - залежь газа; 6 - скважины; 7 - линия профиля

Прикумский НГР. Связан с крупным по протяженности линейно вытянутым структурным выступом, осложненным зонами валообразных и изометрических структур. Основная часть разреза приходится на неоген-меловые отложения, спорадически развиты отложения юры и триаса. Максимальная мощность разреза составляет 4,8 км. Структурная дифференциация в районе затрагивает чаще палеоцен-эоценовые и подстилающие комплексы, Майкоп и неоген в основном характеризуются моноклинальным залеганием. Развитые в пределах района ЗНГ существенно различаются по условиям распределения нефтегазоносности.

Сухокумская зона нефтегазонакопления, приуроченная к северному склону Прикумской зоны поднятий, по характеру осадочного выполнения существенно не отличается от смежной с ней Юбилейно-Кумухской зоны. Здесь под трансгрессивным нижне-среднеюрским комплексом развиты в различной степени эродированные осадки триаса. Как правило, под юрскую поверхность выходят мощные (до 650 м) карбонатно-терригенные осадки нижнего триаса, реже терригенно-карбонатный средний или эффузивно-оса-дочный верхний триас. Основное отличие зоны от всех других связано с высокой степенью структурной выраженности складок по разрезу вплоть до палеогена.

Основные продуктивные горизонты связаны с VIII аптскими, IX, X, XII и XIII1 неокомскими, ХШ2 II и III верхнеюрскими и VI, VII и VIII пластами средней юры. За исключением ХШ2 пласта, сложенного доломитами, и X пласта, содержащего прослои известняков, все остальные юрско-нижнемеловые горизонты представлены песчано-алевролитовыми осадками. Продуктивный пласт в среднем триасе сложен оолитовыми, а в нижнем триасе -трещинно-кавернозными известняками.

Юрские и нижнемеловые продуктивные горизонты, как правило, состоят из нескольких проницаемых прослоев, в основном, гидродинамически изолированных друг от друга и содержащих самостоятельные залежи. На Сухокумском месторождении, например, более 30 залежей, на других месторождениях их меньше, но все месторождения многопластовые. Большинство залежей пластово-сводового типа, с элементами литологических замещений. В кавернозно-доломитовом ХШ2 пласте и трещинно-поровых известняках нижнего триаса залежи массивные, в оолитовом известняке среднего триаса -пластовые сводовые. Высота триасовых залежей от 37 до 140 м, юрско-ниж-немеловых от - нескольких до 40 м.

Скопления углеводородов в разрезе зоны разнообразны по фазовому составу. Чисто нефтяными являются только Южно-Сухокумское и Мартовское месторождения; Дахадаевское и Степное - газоконденсатные месторождения. Остальные месторождения нефтегазоконденсатные, при этом повышенной газонасыщенностью отличаются юрские залежи. Глубины залегания залежей колеблются от 3200-3800 м (юра, нижний мел) до 3900-4400 м (триас).

Кроме рассмотренных выше комплексов, промышленные залежи выявлены в кровельном песчанике альба (нефть, глубина 2600 м), в шести маломощных песчаниках Майкопа (газ, глубина 1700 м) на месторождении Русский Хутор Центральный и в базальных песчаниках нижней юры (нефть, глубина 3800 м) Сухокумского месторождения.

Наиболее крупными месторождениями зоны являются Русский Хутор Центральный, Южно-Сухокумское и Сухокумское (рис. 31).

Возможно, эта зона захватывает южный борт Восточно-Манычского прогиба, где в последние годы открыты Гаруновские газоконденсатные месторождения в отложениях триаса.

Юбилейно-Кумухская зона нефтегазонакопления объединяет многочисленные поднятия, которые осложняют крупный террасовидный уступ (по отложениям триаса), погружающийся в осевую зону Восточно-Манычского прогиба.

Для осадочного чехла зоны характерно развитие более полных разрезов триасовых отложений, трансгрессивно перекрытых осадками юры. В триасе наиболее полно представлены порово-трещинные известняки и доломиты нижнего триаса мощностью от 40 до 304 м. Терригенно-карбонатные породы среднего триаса, мощностью до 300 м, также развиты повсеместно, но они эродированы на различную глубину. Эффузивно-осадочный комплекс верхнего триаса развит спорадически.

Высокая структурная дифференциация характерна только для триасовых отложений. В перекрывающих юрских комплексах складки, как правило, не фиксируются. Триасовые поднятия имеют небольшие размеры (5,5x4 -2,2x1,75 км), но они высокоамплитудные (40-110 м).

Основным продуктивным горизонтом являются кровельные трещинно-порово-кавернозные карбонатные породы нижнего триаса. Все выявленные здесь залежи нефтяные, сводово-массивного типа, за исключением Таловской кольцевой стратиграфически экранированной залежи. Высота залежей от 20 до 105 м, но их запасы небольшие. Наиболее крупная залежь Юбилейная. Залежи залегают в интервале глубин 3500-4800 м, однако основная их часть приурочена к глубинам 4500 м.

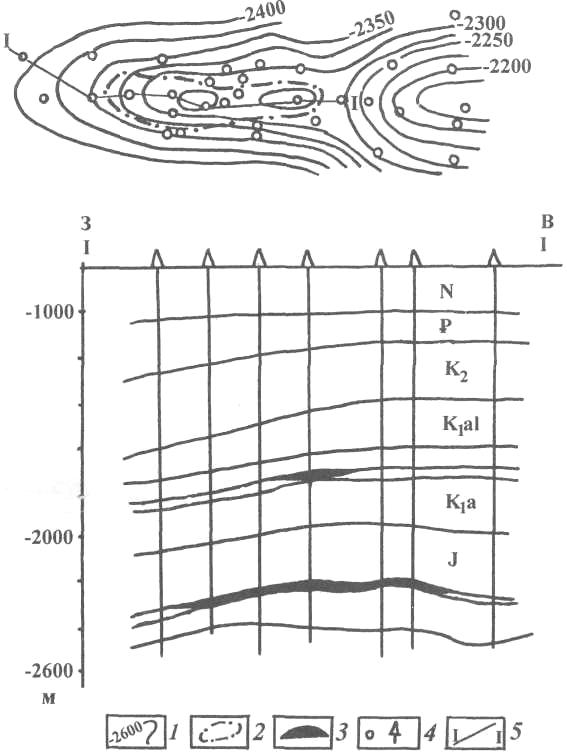

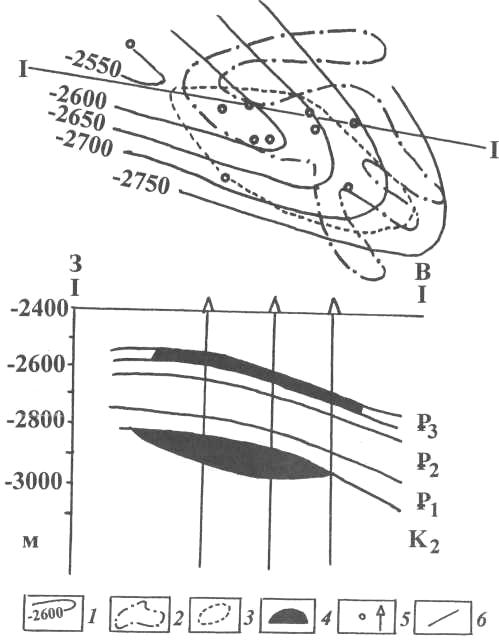

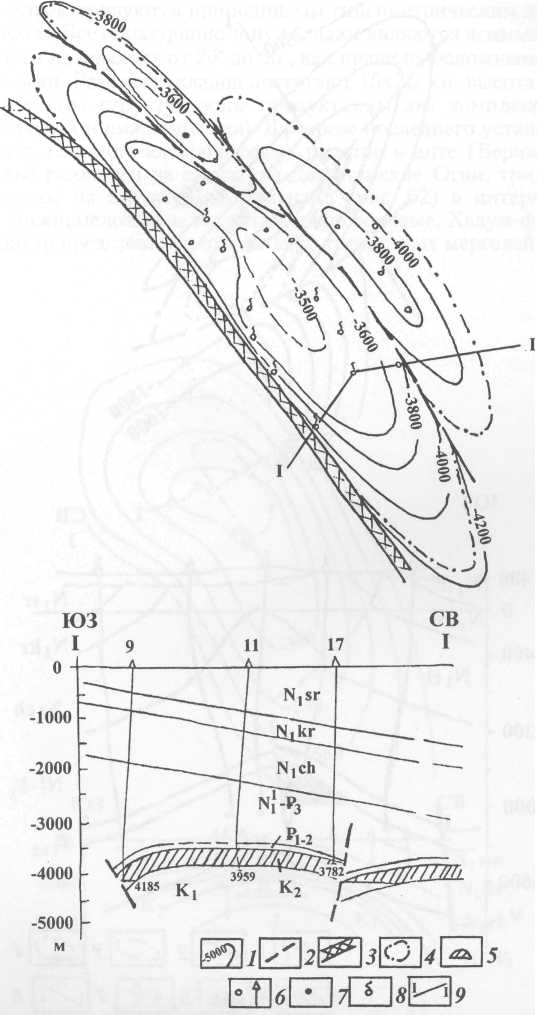

Рис. 31. Месторождение Сухокумское

1 - изогипсы по кровле продуктивной пачки средней юры, м; 2 - тектонические нарушения; 3,4 - контуры: 3 - газоносности, 4 - нефтеносности; 5,6 - залежи: 5 -газа, 6 - нефти; 7 - скважины; 8 - линия профиля

В других интервалах осадочного разреза залежи отмечены в единичных случаях. Малоразмерные пластово-сводовые газоконденсатные залежи выявлены в песчаниках X-XI пластов неокома и III пласта верхней юры на месторождении Юбилейное. III пласт газоносен также на Равнинном месторождении. Отдельные притоки нефти и газа отмечались из известняков среднего триаса и VI песчаной пачки средней юры (Центральная, Южно-Таловская). Пример типичного месторождения зоны проведен на рис. 32.

Тюбинско-Соляная зона нефтегазонакопления объединяет месторождения, расположенные на юго-восточном погружении крупного Озек-Суатского поднятия.

Триасовые отложения, залегающие на палеозое, представлены в основном эффузивно-осадочными породами верхнего триаса и только в отдельных деп-рессионных участках терригенно-карбонатным по составу и маломощным (до 300 м) средним и нижним триасом. Песчано-глинистые осадки нижней и средней юры развиты, как правило, повсеместно, но характеризуются резким изменением мощности (45-450 м), то же касается карбонатно-песчано-глини-стого верхнеюрского разреза (40-170 м).

На всех месторождениях зоны продуктивен неоком. Залежи нефти и газоконденсата установлены в маломощных (2-18 м) песчаниках IX и XII горизонтов. Залежи пластово-сводового типа, часто литологически ограниченные, высотой 8-29 м. Газоконденсатные залежи отмечены в верхнеюрском кавернозно-доломитовом ХШ2 пласте, причем на отдельных месторождениях (Соляное) в газе отмечено повышенное содержание серы (до 7,3 %). В верхнеюрских песчаниках (III пласт), а также в VI песчаном пласте средней юры содержатся, в основном, газоконденсатные залежи структурно-литологического типа. Следует отметить, что основной продуктивный в прилегающих районах VIII песчано-алевролитовый пласт апта в разрезах рассматриваемой зоны не имеет существенного промышленного значения. Только на единичных структурах в этом пласте выявлены малоразмерные залежи высотой 2-4 м. Глубины залегания залежей 3300-3800 м. Пример строения одного из месторождений зоны - Капневс-кого - приведен на рис. 33.

Озек-Суаткая зона нефтенакопления в тектоническом отношении охватывает обширное по площади одноименное поднятие и прилегающую к нему на западе Кумскую депрессию. По основным продуктивным комплексам зона представляет собой крупную террасу, осложненную многочисленными поднятиями, которые размешены незакономерно, обрамляя, в основном, изометрическое по форме Озек-Суатское поднятие. Основную часть осадочного чехла зоны составляют отложения нижнего мела-неогена. Триас развит спорадически в депрессионных участках, юра распространена более широко, но в основном на юго-востоке зоны, в районе Озек-Суатского поднятия.

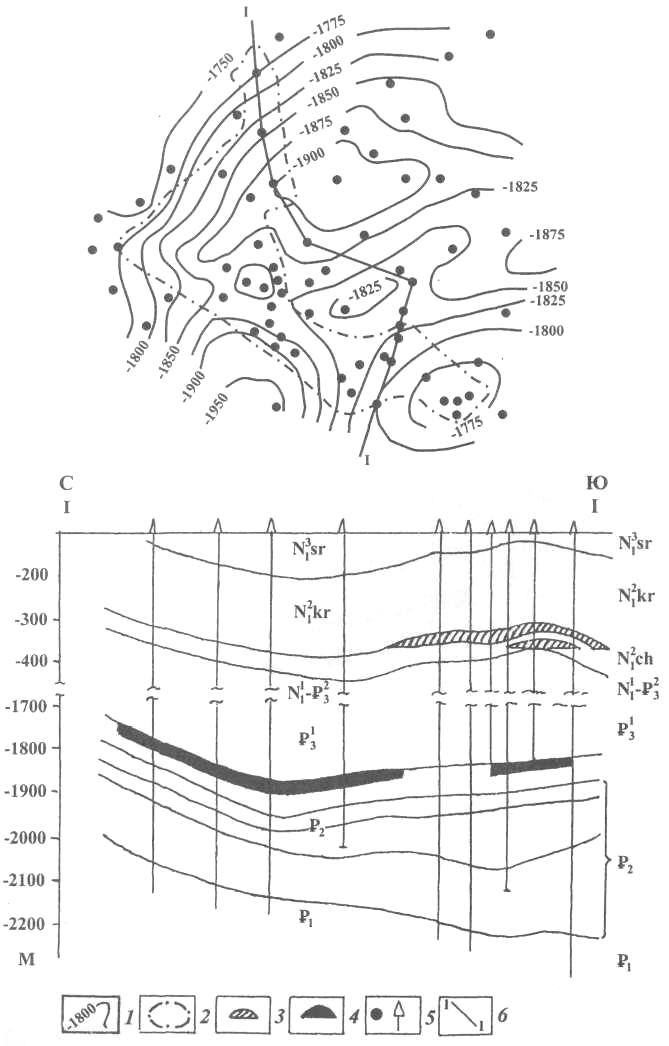

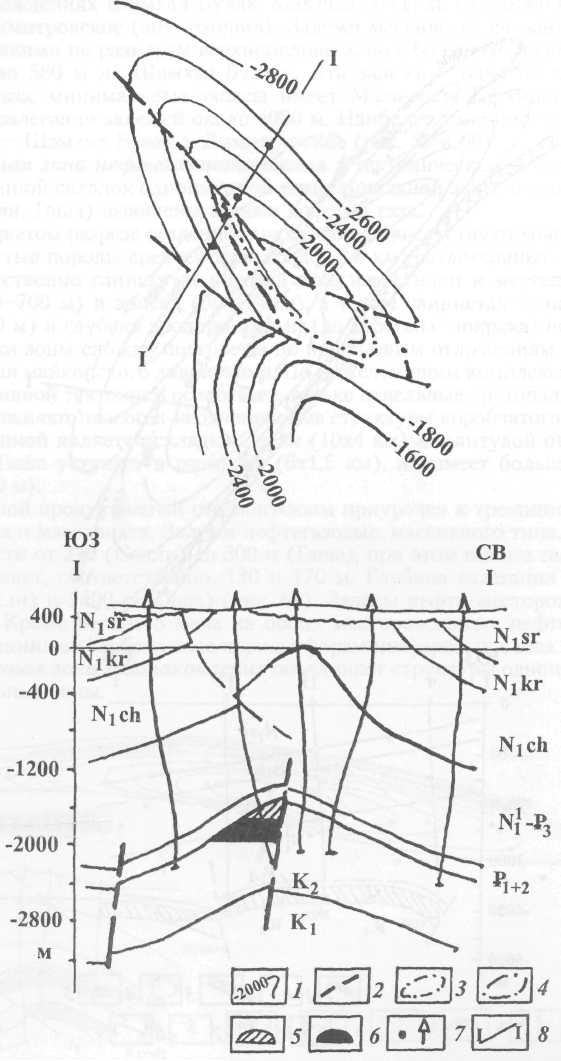

Рис. 32. Месторождение Юбилейное

1 - изогипсы по кровле нефтекумской свиты нижнего триаса, м; 2 - тектонические нарушения; 3 - линия выклинивания доломитовой пачки нефтекумской свиты; 4,5-начальные контуры нефтеносности: 4 - по доломитовой пачке, 5 - по кварцитовой пачке нефтекумской свиты; 6, 7 - залежи: 6 - газа, 7 - нефти; 8 - скважины; 9 -линия профиля

Нижним промышленно-нефтегазоносным комплексом в разрезе Озек-Су-атской зоны являются средне- и верхнеюрские отложения. Здесь продуктивны четыре песчано-алевролитовых пласта (V, IV, II и I), залегающих на глубинах 3300-3400 м. Залежи по типу пластово-сводовые, нередко с элементами литологического замещения. Самая крупная по запасам нефти залежь на Озек-Суате. Все остальные залежи относятся к категории мелких.

В разрезе нижнего мела продуктивны четыре горизонта: XIII и IX в неокоме, VIII (основной по запасам) в апте и I в альбе. Коллекторы неокома сложены терригенно-карбонатными осадками, апта и альба - разнозернистыми песчаниками и алевролитами. Залежи, в основном, пластово-сводового и структурно-литологического типов. Диапазон глубин залегания по разрезу - от 2450 до 3150 м.

Верхнемеловые залежи связаны с трещинными разностями известняков Маастрихта. Глубины залегания верхнемеловых залежей около 2400 м. Самой крупной по запасам является залежь Подсолнечная, минимальные запасы имеет Владимирская залежь.

Верхним стратиграфическим комплексом зоны с установленной промышленной нефтегазоносностью является хадум. Трещинные аргиллиты, образующие резервуар, продуктивны на единичных площадях (Озек-Суат и Озек-Суат Южный) и имеют ограниченные запасы.

Таким образом, залежи Озек-Суатской зоны нефтегазонакопления распределены в более чем 1200-метровом интервале разреза, охватывающем отложения от средней юры до хадума включительно, но основной продуктивной толщей является 200-метровая по мощности апт-неокомская часть осадочного разреза. Пример одного из месторождений зоны приведен на рис. 34.

Рис. 33. Капиевское месторождение

1 - изогипсы по кровле IX пласта нижнего мела, м; 2 - контур нефтеносности; 3 - песчаники; 4 - алевролиты; 5 - залежи нефти; 6 - скважины; 7 - линия профиля

Прасковейско-Ачикулакская зона нефтегазонакопления объединяет многочисленные структуры одноименного тектонического вала. Наиболее четко вал выражен в своей западной части, где расположены крупные Прасковейс-кая (25x8 км) и Ачикулакская (20x5 км) структуры. На востоке вала локальные поднятия по площади и амплитудам значительно меньше, но их число значительно. Осадочный чехол зоны слагают породы от нижнего мела до неогена. Осадки триаса и юры, которые в прилегающих с востока районах являются не только промышленно-нефтегазоносными, но также нефтегазоге-нерирующими толщами, во многом определяющими продуктивность перекрывающих неоком-аптских отложений, здесь развиты спорадически. В пределах рассматриваемой зоны последние (неоком-апт) не содержат залежей.

Промышленная продуктивность зоны начинается с альбеких отложений. Нефтеносным является I пласт, сложенный чередованием мелкозернистых песчаников и алевролитов. Залежи нефти пластово-сводового типа, в отдельных случаях с элементами литологического экранирования, залегают на глубинах 2750-2850 м. Наиболее крупной по запасам является Западно-Мектебская залежь, минимальной - Бектемировская залежь.

Другим нефтеносным комплексом в разрезе зоны является верхний мел. Основной продуктивный горизонт приурочен к трещинным известнякам Маастрихта, на Лесной площади нефтеносен также кампан. Верхнемеловые залежи характеризуются специфическим строением. На поднятиях они приурочены к зонам тектонического разуплотнения, которые соответствуют не современным, а палеоводам. Из-за пространственного несовпадения последних залежи оказываются смещенными на периклинали современных структур и имеют наклонные водонефтяные контакты (ВНК) с перепадом глубин от нескольких метров до нескольких десятков метров. На Лесном месторождении залежь приурочена к погружению структурного носа с разницей в глубинах залегания ВНК более 60 м. Залежи характеризуются также нетипичной выпуклой формой поверхности ВНК, обращенной в сторону подошвы резервуара. Наконец, залежи не являются гомогенными нефтяными телами. Коллектор содержит чередующиеся прослои, насыщенные нефтью и водой. Притоки жидкости, независимо от дебита, представляют собой смесь нефти и воды в различном процентном соотношении. Верхнемеловые залежи залегают на глубинах 2500-2650 м. Наиболее крупные по запасам залежи Ачикулак и Лесная.

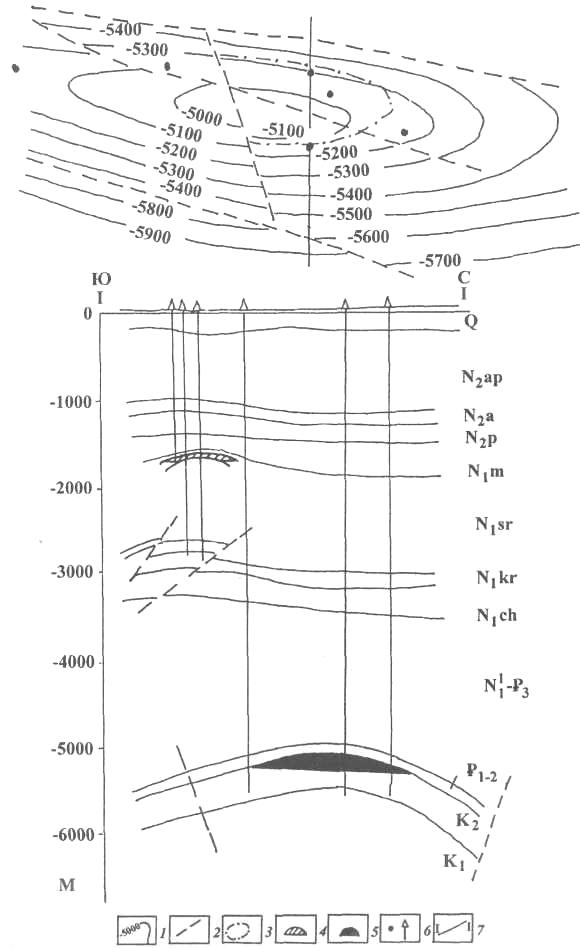

Рис. 34. Подсолнечное месторождение

1 - изогипсы по кровле I пласта верхнего мела, м; 2 - линия выклинивания пласта; 3 - контур нефтеносности; 4 - залежи нефти; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Залежи нефти в палеогеновых отложениях связаны, в основном, с кумско-керестинской и белоглинской свитами верхнего эоцена. Резервуар здесь образуют трещинные разности известняков и мергелей. Последние пространственно совпадают с древними сводами поднятий, вследствие чего в современном структурном плане они оказываются смешенными на периклинали этих поднятий. Глубины залегания залежей 2300-2500 м. Наиболее крупной по запасам залежью в палеоцене является Прасковейская. Следует отметить, что эта площадь - единственная в зоне, где содержится залежь нефти в отложениях черкесской свиты среднего эоцена.

Последним продуктивным горизонтом в разрезе Прасковейско-Ачикулак-ской зоны является хадум (нижняя часть Майкопа). Резервуар представляет собой зоны повышенной трещиноватости мергелисто-аргиллитовых пород. Залежи нефти структурно-литологического типа, приурочены, как и в верхнем мелу и эоцене, к периферийным участкам структур. Залежи в хадуме малоразмерные. Самой крупной по запасам в хадуме является Прасковейская залежь.

В целом, залежи Прасковейско-Ачикулакской зоны нефтегазонакопления (рис. 35) приурочены к 500-метровому по мощности интервалу разреза, охватывающему осадки от альба до хадума. В других частях разреза залежи отсутствуют или же они очень ограниченны и не имеют промышленного значения (Прикумская газовая залежь в чокраке). В перспективе можно ожидать выявления залежей в нижнем триасе, который развит в отдельных депрессионных участках зоны, типа Катериновского газоконденсатного месторождения.

Рис. 35. Месторождение Ачикулакское

1 - изогипсы по кровле I пласта верхнего мела, м; 2 - контур нефтеносности; 3 -залежи нефти; 4 - скважины; 5 - линия профиля

Мирненская зона газонакопления объединяет локальные поднятия, осложняющие террасовидный уступ зоны сочленения Ставропольского свода и Прикумской системы поднятий. Структуры этой транзитной зоны имеют различные размеры, ориентировку и не образуют четких структурных линий. Осадочный разрез зоны, в отличие от других зон района, характеризуется сокращенным разрезом нижнего мела (альб-апт), залегающего на фундаменте. Отличается зона также отсутствием в разрезе скоплений нефти. Основные продуктивные горизонты, в альбе (три песчаных пласта) и апте (один пласт) содержат газоконденсат. Залежи структурного и структурно-литологического типа залегают на глубинах 2550-2760 м. Самое крупное месторождение зоны - Мирненское, где газоносны также три песчаных пласта в разрезе верхнего Майкопа (рис. 36).

Рис. 36. Месторождение Мирненское

1 - изогипсы по кровле продуктивного пласта нижнего мела, м; 2, 3 - линии литологического замещения: 2 - III пласта нижнего мела, 3 - IV пласта нижнего мела; 4-6 - внешние первоначальные контуры газоносности: 4 - II пласта, 5 - III пласта, 6 - IV пласта; 7 - залежи газа; 8 - скважины; 9 - линия профиля

Восточно-Ставропольский НГР. Этот нефтегазоносный район приурочен к полузамкнутой внутриплатформенной впадине. Осадочный чехол в изученной части разреза сложен неоген-меловыми отложениями (мощность до 2,8 км). В юго-западной части разреза возможно развиты юрские и триасовые отложения. Дислоцированность всех комплексов разреза повсеместна, но рельефность структур ослабевает вверх по разрезу.

Журавская зона нефтегазонакопления. - это пока единственная известная в районе. Зону образуют одноименное и Воробьевское месторождения (рис. 37, 38).

Продуктивными отложениями в разрезе зоны являются нижний Майкоп и хадум, сложенные однообразными пачками листовато-чешуйчатых глин. Неф-тенасыщенные интервалы приурочены к разуплотненным разностям последних, каковыми являются глины с повышенным содержанием кремнезема. Именно эти интенсивно окремненные слои глин наиболее подвержены разуплотнению (микротрещиноватости) при воздействии тектонических сил деформации.

Залежи нефти на обоих месторождениях не контролируются структурным планом продуктивных горизонтов, т.е. приуроченностью к положительным формам рельефа. Нефть залегает в условиях моноклинали, структурных носов, бортовых частей депрессий. Зоны нефтенасыщения незакономерно размещены по площади, но они четко приурочены к участкам, где в отложениях, подстилающих нижний майкоп-хадум, развиты тектонические нарушения. Именно благодаря этим нарушениям (активизация в неогеновый период истории) в осадках нижнего майкопа-хадума формировались тектонически ослабленные разуплотненные зоны. При этом интенсивность тектонических деформаций определяет различную эффективную емкость глинистого коллектора, о чем свидетельствуют существенные различия в продуктивности нефтяных скважин (от сотен литров до 86-114 м3/сут). Два продуктивных горизонта в нижнем Майкопе и хадуме залегают на глубине 2150-2200 м.

За исключением чокрака (небольшая залежь газа) продуктивность других частей разреза Журавской зоны нефтегазонакопления пока не установлена. Только в южной части Восточно-Ставропольского НГР, в зоне его сочленения с Минераловодским выступом, выявлено Веселовское месторождение газа. В пределах небольшого поднятия продуктивны два горизонта - песчаники апта и черкесской свиты эоцена на глубинах, соответственно, 2400 и 1450 м. Обе залежи пластово-сводового типа, незначительные по запасам.

Рис. 37. Месторождение Журавское

1 - изогипсы по кровле продуктивного пласта нижнего Майкопа, м; 2 - контур нефтеносности; 3,4 - залежи: 3 - нефти; 4 - газа; 5 - скважины; 6 - линия профиля

В пределах НГО Кряжа Карпинского выделен только один газонефтеносный район.

Промысловско-Камышанский ГНР (см. рис. 24). Этот район связан с восточной частью кряжа. В структурном отношении он приурочен к крупной пологой моноклинали южного склона кряжа Карпинского и протяженной блоковой антиклинальной зоне в осевой его части. В разрезе последней за счет интенсивной эрозии из разреза выпадают отложения Майкопа и частично эоцен-палеоцена и верхнего мела. Более 2 км по мощности разрез здесь сложен юрскими, меловыми и неогеновыми отложениями. В пределах южного склона кряжа осадочный чехол более мощный (до 3,5-4 км), хотя майкоп эродирован на различную глубину. Дислоцированность юрско-нижнемело-вых комплексов в осевой зоне кряжа достаточно высокая, в отличие от южнее расположенного моноклинального склона, где структуры, хоть и развиты широко, но за редким исключением малоразмерны и имеют небольшие амплитуды. В районе четко выделяются две зоны нефтегазонакопления.

Рис. 38. Месторождение Воробьевское

1 - изогипсы по кровле продуктивного пласта нижнего Майкопа, м; 2 - контур нефтеносности; 3 - залежи нефти; 4 - скважины; 5 - линия профиля

Цубукско-Промысловская зона газонефтенакопления расположена в осевой части кряжа Карпинского, характеризующейся интенсивной разрывной тектоникой. В разрезе осадочного чехла зоны мощностью до 2 км, сложенного юрскими, нижнемеловыми, спорадически верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями, и маломощным неогеном, продуктивными являются кровельные песчаники нижнего альба. Залежи залегают в интервале глубин 0,8-1,1 км, они газовые (Цубукское, Межевое, Промысловское месторождения) и газонефтяные (Тенгутинское и Олейниковское месторождения). Наряду со сводовыми залежами простого строения (Цубукская), здесь встречены тектонически нарушенные (Олейниковская) и тектонически экранированные (Промысловская) (рис. 39). Залежи газа в основном небольшие по запасам. Самым крупным месторождением зоны является Олейниковское газонефтяное.

Рис. 39. Олейниковское газонефтяное и Промысловское газовое месторождения (по материалам Волго-Донского геологического управления)

I - Промысловское газовое месторождение; II - Олейниковское газонефтяное месторождение

1 - изогипсы по кровле нижнего альба, м; 2 - тектонические нарушения; 3, 4 -залежи: 3 - газа, 4 - нефти; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Камышанско-Каспийская зона нефтегазонакопления связана с многочисленной группой различных по размерам, как правило, малоамплитудных (до 20-25 м) структур простого строения, осложняющих крупный террасовидный уступ южного склона кряжа Карпинского. В отличие от рассмотренной выше северной зоны газонефтенакопления здесь отмечается более мощный осадочный чехол (до 3,5-4,0 км) за счет появления в разрезе более мощных майкопских отложений, а также развитие верхнего мела и палеоцен-эоцена в полном стратиграфическом объеме. Основной продуктивный

горизонт в разрезе - базальная неоком-аптская песчаная пачка, которая содержит нефтяные (Надеждинская), газоконденсатно-нефтяные (Ермолинская) и газоконденсатные (Нарын-Худукская) залежи. Залежи залегают на глубинах до 2,3 км, сводового типа, в отдельных случаях структурно-литоло-гические. Большинство месторождений является однопластовым и только на Каспийской структуре, кроме залежи в апте, открыта залежь нефти в юре (рис. 40).

Кроме рассмотренных зон нефтегазонакопления, в пределах кряжа Карпинского открыты Икибурульское и Буратинское месторождения газа, которые приурочены к структурам Бузгинского поднятия. Продуктивными являются эоцен-палеоценовые и нижнемеловые песчаники на глубинах 0,3-0,5 км. Залежи пластовые, сводовые. В перспективе здесь может оказаться новая зона газонакопления.

В Западно-Кубанской НГО выделяются три НГР (рис. 41).

НГР южного борта прогиба. Связан со складчатым его бортом, интенсивно дислоцированным, со сложной дизъюнктивной тектоникой. Изученный бурением осадочный разрез сложен породами неогена - верхней юры. Мощность разреза, вскрытого скважинами, превышает 5,5 км, по прогнозу она может составлять 6-10 км. Наиболее структурно-дифференцированной по всем комплексам разреза является западная часть НГР, на востоке -только по отложениям палеоцена-эоцена и более древним комплексам. Майкоп и неоген здесь залегают моноклинально. В пределах НГР расположены три ЗНГ.

Рис. 40. Каспийское месторождение

1 - изогипсы по кровле юрского продуктивного пласта, м; 2 - контур нефтеносности; 3 - залежи нефти; 4 - скважины; 5 - линия профиля

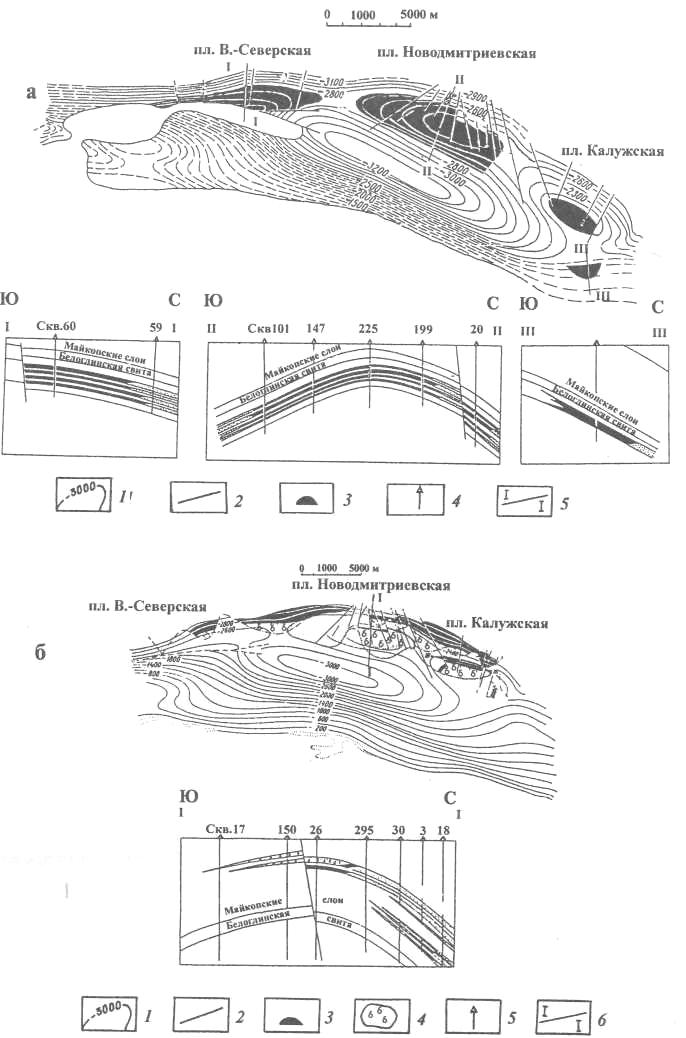

Рис. 41. Типовые разрезы нефтегазоносных районов Западно-Кубанской нефтегазоносной области

Условные обозначения см. на рис. 15

Хадыженская зона нефтегазонакопления (рис. 42) по верхним частям осадочного разреза - майкопским отложениям - объединяет 24 заливообразные залежи нефти в выклинивающихся песчано-алевролитовых пластах, основными из которых являются верхние два пласта на глубинах 2150-3750 м. Запасы майкопских залежей различны. Наряду с мелкими (Павлова Гора, Камышановая банка, Апчас), отмечены и более крупные, как, например, Нефтегорское, Широкая балка.

Рис. 42. Обзорная карта группы майкопских месторождений Хадыженс-кой зоны (а) и Хадыженское нефтяное месторождение (б)

1 - месторождения и их контуры: I - Абузы-Апчас, II - Кутаисское, III - Кура-Цеце, IV - Широкая Балка, V - Асфальтовая Гора, VI - Кабардинское, VII -Хадыженское, VIII - Хадыженская площадка, IX - Восковая Гора, X - Нефтянское; 2 - контуры выклинивания песков по горизонтам; 3 - изогипсы по майкопскому реперу, м; 4 - залежи нефти

По более глубоким интервалам разреза (верхняя юра - нижний мел) зона в восточной части характеризуется более сложным строением. Это крупная, интенсивно эродированная карбонатная гряда, на северном склоне которой отмечается выклинивание песчано-алевролитовых пластов нижнего мела. Продуктивность верхнеюрско-нижнемеловых отложений пока имеет ограниченный характер. Открыто Южно-Хадыженское газоконденсатное месторождение (рис. 43) в карбонатном останце на глубине 2750 м, на Куринской площади и в Мирной балке доказана промышленная нетегазоносность выклинивающихся песчаников апта.

В зоне сочленения Западно-Кубанского прогиба и Адыгейского выступа выделяется ряд мелких месторождений (Самурское, Ширванско-Безводненс-кое, Краснодагестанское), которые несколько условно включены в эту зону. В связи с пограничным положением, разрез месторождений характеризуется большой литологической изменчивостью и наличием стратиграфических и тектонических несогласий. Промышленная газоносность связана в основном g терригенными нижнемеловыми отложениями (готерив-баррем), залегающими на глубинах 1200-2500 м. Газоносность юрских карбонатных отложений установлена на Самурском и Ширванском месторождениях. На Красно-дагестанском месторождении газоносны и триасовые отложения. Залежи структурно-литологического типа.

Рис. 43. Месторождение Южно-Хадыженское

1 - изогипсы по кровле карбонатной толщи верхнего титона - берриаса, м; 2 -тектонические нарушения; 3 - контур газоносности; 4 - залежь газа; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Ахтырско-Северская зона нефтегазонакопления расположена непосредственно западнее Хадыженской зоны, но резко отличается от последней по строению и распределению нефтегазоносности. В зоне сосредоточено до 60 % разведанных запасов нефти южного борта Западно-Кубанского прогиба. Она включает 20 месторождений, из них 13 нефтяных, 7 нефтегазовых. Наиболее крупными являются месторождения Зыбза-Глубокий Яр, Но-водмитриевское, Ахтырско-Бугундырское. Месторождения приурочены к интенсивно дислоцированным, нередко запрокинутым палеогеновым складкам, перекрытым моноклинально залегающими отложениями Майкопа и неогена, в пределах Калужской и Азовской антиклинальных зон. На большинстве месторождений продуктивен кумский горизонт эоцена, который сложен глинисто-алевролитовыми разностями и местами представляет собой единый резервуар трещинно-порового типа мощностью в отдельных случаях до 200 м. В разрезе палеоцена развито до девяти песчано-алевролитовых продуктивных горизонтов (Ахтырско-Бугундырское). Палеоген-эоценовые залежи разнообразны по типам - сводовые, тектонически и стратиграфически экранированные. Запасы нефти залежей в основном небольшие, наиболее крупные - Новодмитриевская (эоцен), Ахтырско-Бугундырское (палеоцен). Глубины залегания палеоцен-эоценовых горизонтов в условиях крутого падения на север колеблются от 700 до 5500 м и ниже.

На отдельных площадях зоны (Калужская, Новодмитриевская, Левкинс-кая, Северская, Азовская и др.) нефтеносны песчаники Майкопа (I и II горизонты). Залежи, залегающие на глубинах 500-2300 м, связаны с литологическими, структурно-литологическими и тектонически экранированными ловушками. Запасы майкопских залежей, как правило, небольшие. Наиболее крупная из них - Новодмитриевская.

Верхние продуктивные горизонты в разрезе зоны связаны с песчано-алев-ритовыми и карбонатными породами понта и миоцена, которые выклиниваются по восстанию, образуя литологически экранированные ловушки. Залежи, как правило, имеют небольшие запасы и только две из них характеризуются сравнительно крупными запасами (Зыбза-Глубокий Яр и Абино-Украинская). Глубина залегания залежей от 400 до 1200 м. Примеры месторождений зоны на рис. 44 и 45.

Рис. 44. Месторождение Украинское

1 - изогипсы по продуктивному V горизонту палеоцена, м; 2 - тектонические нарушения; 3 - линии выклинивания пласта коллектора; 4 - начальный внешний контур нефтеносности; 5 - залежи нефти; 6 - скважины; 7 - линия профиля

Кудако-Киевская зона нефтегазонакопления является самой западной зоной в пределах южного борта Западно-Кубанского прогиба. Ее образуют интенсивно дислоцированные миоценовые складки, трансгрессивно перекрытые меотисом. Продуктивны песчано-алевролитовые и карбонатно-терригенные породы чокрак-карагана и сармата, залегающие на глубинах 200-1100 м. Залежи в основном сводовые, реже литологического типа. В пределах зоны расположены месторождения Крымское, Северо-Крымское, Кудако-Киевское и др. (рис. 46).

НГР центральной части и северного борта прогиба. Этот нефтегазоносный район характеризуется развитием в разрезе осевой зоны диапиризма по отложениям Майкопа и интенсивной раздробленностью на северном борту. Изученный бурением осадочный чехол представлен в основном майкопскими и неогеновыми отложениями мощностью более 3 км. В центральной части района структурно дифференцирован весь кайнозойский комплекс, тогда как на северном борту прогиба локальные структуры атектонического происхождения (складки уплотнения) широко представлены в верхнемиоценово-плио-ценовой части разреза, но по чокрак-караганским комплексам, осложненным многочисленными нарушениями гравитационной природы, имеют моноклинальное строение.

В нефтегазоносном районе две две зоны накопления.

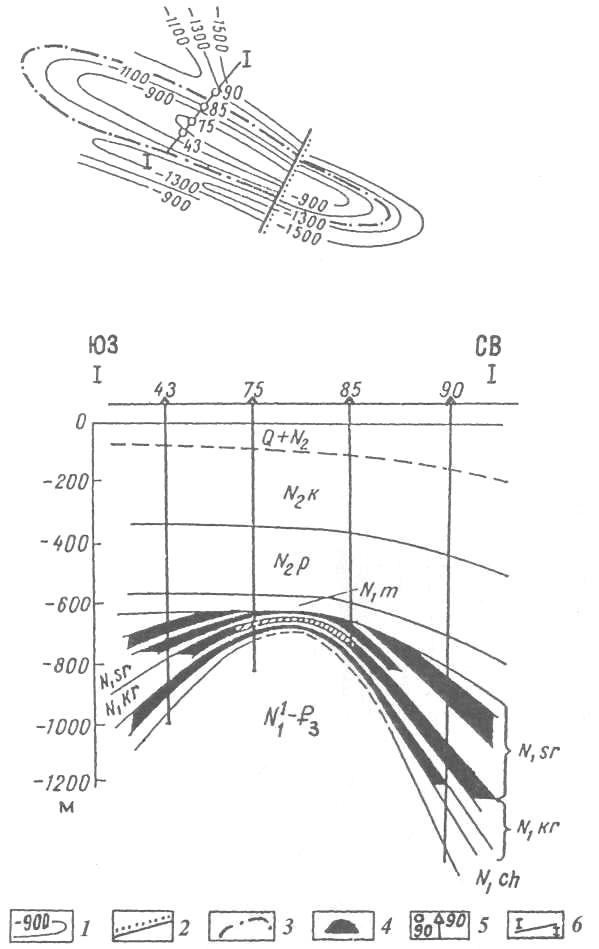

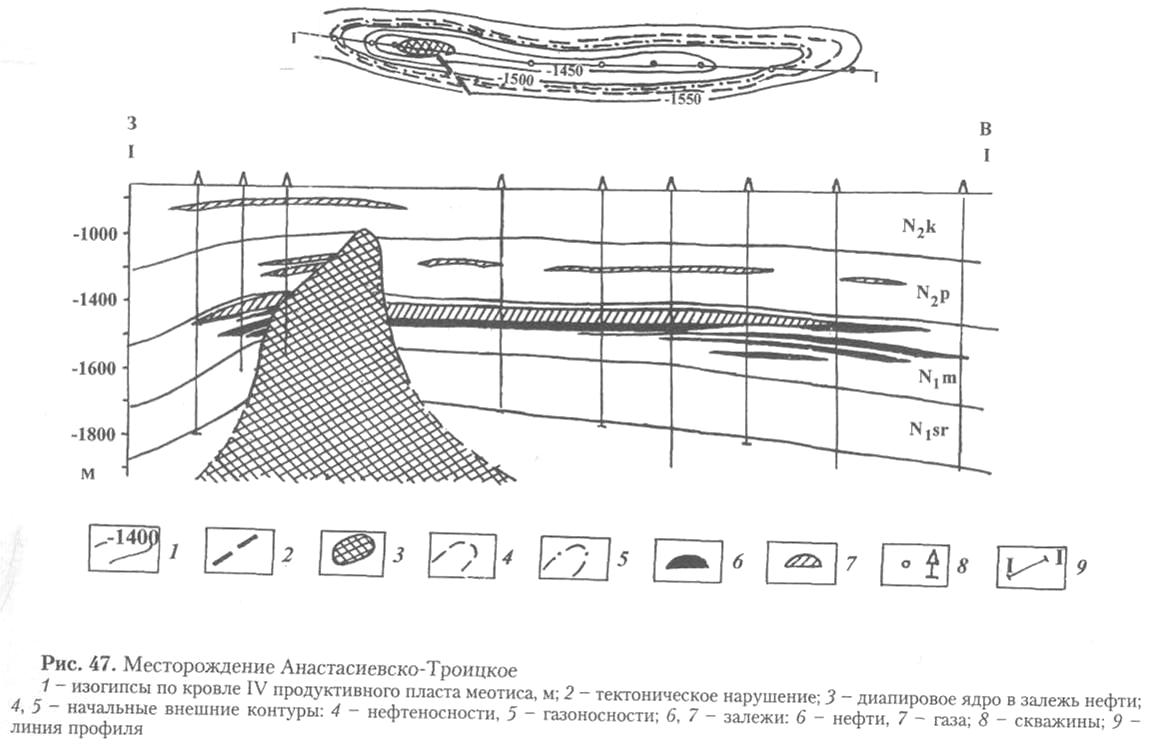

Славянско-Рязанская - газовая и Анастасиевско-Троицкая - нефтегазовая зоны; последняя объединяет ряд структур одноименной широтно ориентированной антиклинальной зоны. Основной продуктивной частью разреза здесь являются песчано-алевролитовые отложения меотиса и понт-киммерия,

залегающие на глубинах от 600 до 2000 м. Залежи нефти и газа контролируются наддиопировыми структурами, наиболее крупная из которых Анастасиевско-Троицкая (рис. 47). На отдельных структурах зоны (Курчанская) продуктивны спорадически развитые в разрезе коллекторы чокрака.

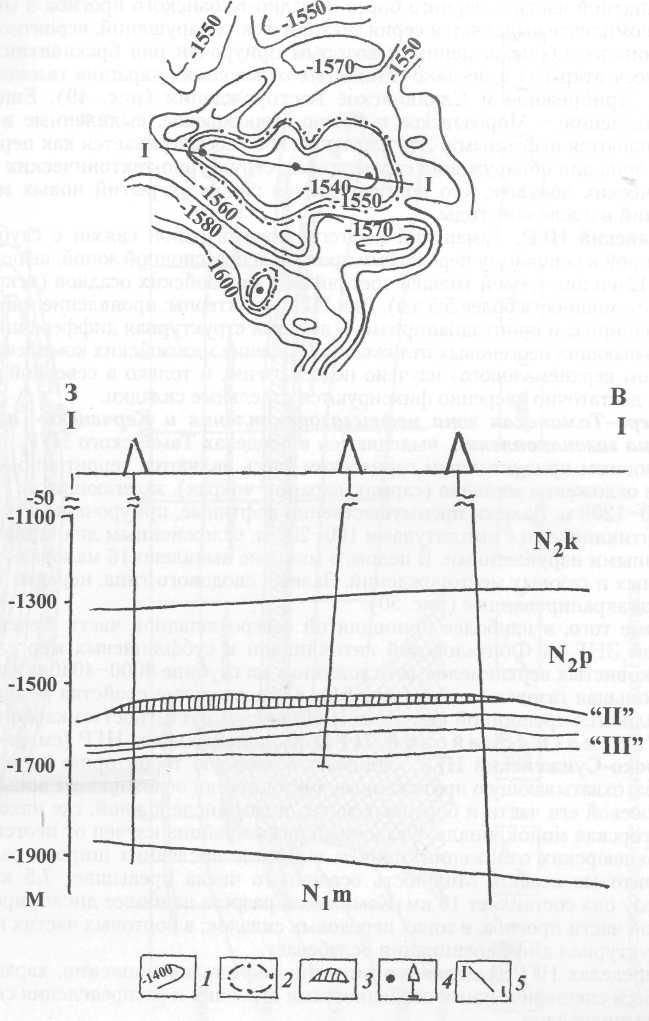

В пределах Славянско-Рязанской зоны установлены газовые залежи в песчаниках понта, который продуктивен в небольших по размерам и малоамплитудных структурах "уплотнения", неравномерно развитых по территории. Глубины залегания залежей небольшие - 1000-1500 м. Пример такого месторождения на рис. 48.

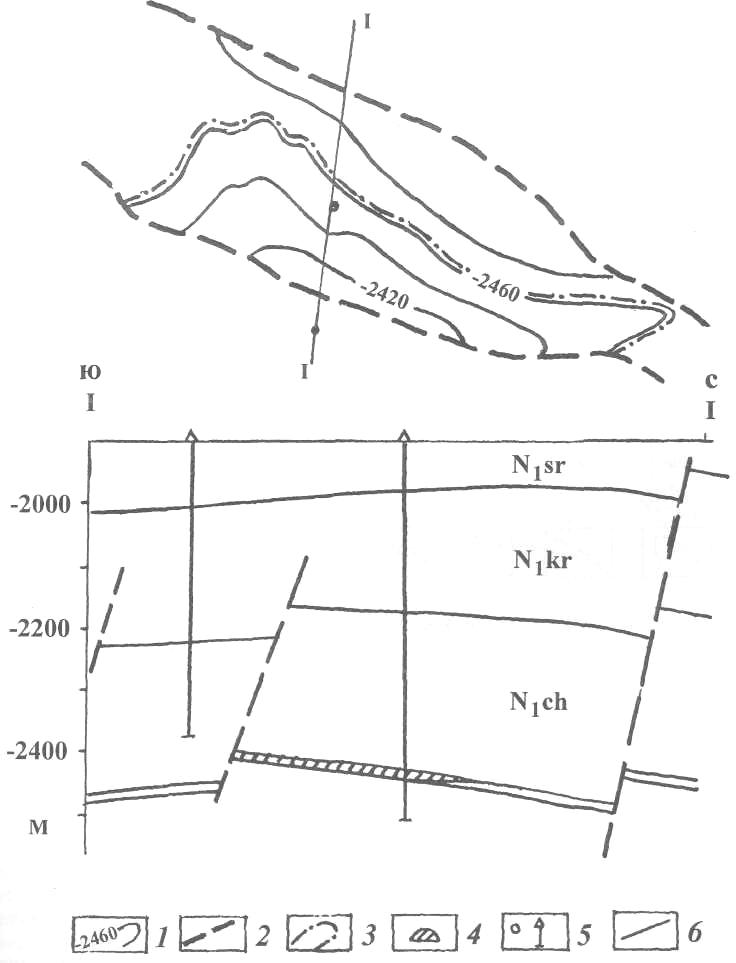

В западной части северного борта Западно-Кубанского прогиба в миоценовом комплексе выделяется серия тектонических нарушений, вероятно, гравитационного происхождения, к которым приурочен ряд брахиантиклина-лей. Здесь открыты в песчано-глинистых отложениях карагана газоконден-сатные Прибрежное и Сладковское месторождения (рис. 49). Еще два месторождения - Морозовское и Южно-Морозовское, выявленные в этой зоне, являются нефтяными. Эта часть прогиба рассматривается как перспективная зона для обнаружения структурных, структурно-тектонических и литологических ловушек, что подтверждается рядом открытий новых месторождений в последние годы.

Рис. 45. Месторождения Калужской антиклинальной зоны

а - залежи нефти кумского горизонта: 1 - изогипсы по подошве III пачки кумского

горизонта, м; 2 - тектонические нарушения; 3 - залежи нефти; 4 - скважины; 5 -

линия профиля

б - залежи нефти и газа майкопской серии: 1 - изогипсы по подошве майкопских

отложений, м; 2 - тектонические нарушения; 3,4 - залежи: 3 - нефти, 4 - газа; 5 -

скважины; 6 - линия профиля

Таманский НГР. Таманский нефтегазоносный район связан с глубокой, поперечной к основному передовому прогибу депрессионной зоной, выполненной 8-12-километровой толщей третичных и мезозойских осадков (вскрытая бурением мощность более 5,5 км). Для НГР характерны: проявление майкопского диапириза и криптодиапиризма и высокая структурная дифференциация перекрывающих неогеновых отложений. Строение мезозойских комплексов (в основном верхнемелового) изучено недостаточно, и только в северной части района достаточно уверенно фиксируются отдельные складки.

Северо-Таманская зона нефтегазонакопления и Керченско-Таманс-кая зона газонакопления выделяются в пределах Таманского НГР.

Основным продуктивным горизонтом здесь являются терригенно-карбо-натные отложения миоцена (сармат, караган-чокрак), залегающие на глубинах 750-1200 м. Залежи преимущественно нефтяные, приурочены к небольшим антиклиналям с амплитудами 100-200 м, осложненным диапиризмом и разрывными нарушениями. В целом, в миоцене выявлено 16 малоразмерных нефтяных и газовых месторождений. Залежи сводового типа, нередко тектонически экранированные (рис. 50).

Рис. 46. Северо-Крымское нефтяное месторождение 1 - изогипсы по кровле горизонта XVIII (чокрак), м; 2 - тектоническое нарушение; 3 - контур нефтеносности; 4 - залежи нефти; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Рис. 48. Месторождение Гарбузовское

1 - изогипсы по кровле II понтического горизонта, и; 2 - контур газоносности; 3 - залежь газа; 4 - скважины; 5 - линия профиля

Кроме того, в наиболее приподнятой северо-западной части Северо-Та-манской ЗНГ на Фонталовской антиклинали в субфлишевых мергелисто-известковистых верхнемеловых отложениях на глубине 4000-4040 м выявлена небольшая газовая залежь (рис. 51). Коллекторские свойства резервуара определяются трещинной емкостью и вторичной пустотностью карбонатов.

ВТерско-Каспийской НГО расположены два НГР (см. рис. 27).

Терско-Сунженский НГР. Занимает обширную территорию передового прогиба, охватывающую протяженные, тектонически осложненные зоны складок в осевой его части и бортовых зонах, в том числе южной, где находится Черногорская моноклиналь. Осадочный разрез района изучен от неогеновых до верхнеюрских отложений, причем в разрезе последних широко развиты эвапоритовые осадки. Мощность осадочного чехла превышает 7,5 км. По прогнозу она составляет 10 км. Комплексы разреза наиболее дислоцированы в осевой части прогиба, в зонах передовых складок; в бортовых частях прогиба структурная дифференциация ослабевает.

В пределах НГР выделяются пять зон нефтегазонакопления, характеризующиеся специфическими особенностями строения и распределения скоплений углеводородов.

Две зоны нефтегазонакопления, содержащие более 90 % всех разведочных запасов нефти, - Терская и Сунженская, характеризуются в значительной степени общими чертами строения и размещения месторождений. Обе зоны образуют ряд протяженных узких антиклинальных высокоамплитудных складок, осложненных разрывными нарушениями. Наиболее крупные из них выражены в рельефе Терского, Брагунского и других хребтов. Характерно упрощение общего структурного плана с глубиной от неогенового к меловому комплексу. Складки осложнены надвигами с амплитудой смещения до 2 км, диагональными взбросами и сбросами. В прибортовых и поднадвиговых зонах этих структур выявлены погребенные складки с амплитудами 100-300 м, нарушенные по крыльям продольными взбросами. Погребенные складки, "структуры-спутники", так же как и основные складки, группируются в линейные зоны, но не находят отражения в верхнем структурном этаже. Фактически по основным структурам каждая складка в неогене построена очень сложно, а по мел-палеогеновому комплексу относительно просто. По сопутствующим структурам картина обратная: структуры выражены по мел-палеогеновому комплексу, а в верхнем структурном этаже залегают моноклинально. Диапазон нефтегазоносности охватывает отложения от неогена до юры, залежи в основном нефтяные.

I

Рис. 49. Месторождение Сладковское

1 - изогипсы по кровле продуктивного пласта нижнего чокрака, м; 2 тектонические нарушения; 3 - начальный внешний контур газоносности; 4 газоконденсатная залежь; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Терская зона нефтегазонакопления имеет протяженность около 200 км при ширине 5-10 км. Составляют зону поднятия: Арак-Далатарек, Ахловс-кое, Малгобек-Вознесеновское-Али-Юрт-Алхазово-Горское, Эльдаровское, Хаян-Кортовское, Горячеисточненское (Ястребиное), Брагунское, Гудермесское (Западное, Восточное, Южное, Петропавловское), осложненные в прибортовых и поднадвиговых зонах погребенными складками (Северо-Малго-бекское, Минеральное, Северо-Минеральное, Северо-Брагунское и др.). Наиболее крупные в зоне структуры Малгобек-Горская и Брагунская с амплитудами до 0,8-1,2 км, размеры 40,0х(2,5-3,2) км.

Рис. 50. Месторождение Западно-Нефтяное

1 - изогипсы по кровле продуктивного горизонта сарматского яруса верхнего миоцена, м; 2 - тектонические нарушения; 3 - контур нефтеносности; 4 - залежь нефти; 5 - скважины; 6 - линия профиля; 7 - брекчии

Рис. 51. Месторождение Фонталовское

1 - изогипсы по кровле турон-сантонского яруса верхнего мела, м; 2 - контур газоносности; 3 - залежь газа; 4 - скважины; 5 - линия профиля

В пределах зоны установлено 12 месторождений, большинство из которых характеризуются широким диапазоном нефтегазоносное™, и только на структурах сопутствующей складчатости залежи пока установлены только в верхнемеловом комплексе (рис. 52). Месторождения зоны содержат половину всех разведанных запасов нефтей Терско-Сунженского нефтегазоносного района. В отложениях неогена продуктивные горизонты приурочены к песчаным горизонтам чокрака и карагана, диапазон нефтегазоносности охватывает I-XIV пласты карагана и XV-XXIV пласты чокрака, на отдельных месторождениях число продуктивных горизонтов от 2 до 21. Однако в связи с большой обнаженностью и значительным размывом пород неогенового комплекса, залежи нефти установлены на ограниченном числе структур (Малгобек-Горское, Эль-даровское, Брагунское и Гудермесское) на глубине 0,5-4,0 км. Месторождения многопластовые, максимальное число залежей на газонефтяном месторождении Малгобек-Горское - 21. Месторождения характеризуются сложным строением, тип залежей пластово-сводовый, преимущественно тектонически реже литологически экранированный. Покрышками являются глинистые прослои караган-чокрака и глины сармата (мощностью до 800 м).

В верхнемеловом этаже нефтегазоносности залежи нефти установлены на 11 месторождениях, из них 4 приурочены к "структурам-спутникам". Верхний мел - основной продуктивный комплекс, - содержит 80 % всех разведанных запасов зоны. Комплекс представлен карбонатными породами мощностью 250-500 м, коллектор трещинный, трещинно-поровый, кавернозно-трещинный. Распределение трещинной емкости в целом закономерно связано со структурной формой пласта и достигает максимальных значений в наиболее дислоцированных участках. Вместе с тем, распределение трещиноватости в пределах отдельных складок достаточно изменчиво, что приводит к неравномерному нефтегазонасыщению резервуара. На Северном Малгобеке, например, в присводовой части (вблизи резкого перегиба слоев) скважины фонтанируют несколько лет, а на пологом своде получены слабые притоки воды. Экраном верхнемелового резервуара на большинстве складок служат глинисто-мергелистые породы палеогена, которые в отдельных случаях теряют изолирующие свойства и образуют единый с верхним мелом резервуар (Хаян-Корт, Эльдарово, Малгобек-Горское, Брагуны). Залежи массивные, сводовые, массивно-пластовые на глубинах от 3,0 до 5,5 км. Запасы на основных складках в 2-5 раз превышают запасы на "структурах-спутниках".

В разрезе нижнемелового нефтегазоносного комплекса выделяются два этажа продуктивности - терригенный апт-альбский и преимущественно известняково-доломитовый неокомский. В пределах Терской зоны нефтеносность нижнемеловых отложений установлена на семи площадях: Арак-Дала-тарекской, Ахловской, Малгобек-Горской, Хаян-Кортовской, Эльдаровской, Горячеисточненской, Брагунской. Основная продуктивность связана с апт-нижнеальбской частью разреза, представленной серией глинисто-карбонатных пластов, песчаников и алевролитов (до шести), разделенных глинами. Песчано-алевролитовые пласты не имеют свойств, присущих гранулярным коллекторам, так как в них широко развита микротрещиноватость, затрагивающая также глинистые прослои. Поэтому песчано-алевролитовые пласты, расположенные в различных частях мощного разреза апта - нижнего альба (200-300 м), образуют единый резервуар порово-трещинного типа. В этом резервуаре в пределах зоны установлены сводовые пластово-массивные залежи на шести площадях на глубинах от 3,5 до 5,0 км. Залежи нефтяные. На ряде месторождений в условиях высокой тектонической напряженности отмечена связь нижне- и верхнемеловых залежей (Брагуны).

Неокомские отложения продуктивны на четырех площадях (Арак-Дала-тарек, Ахлово, Малгобек-Вознесеновское и Ястребиное), на первых трех только в отложениях валанжина. На Ястребином месторождении - небольшая залежь нефти в отложениях баррема (песчано-алевролитовый V пласт). Основной продуктивный горизонт в валанжине представлен известняками и доломитами с гнездами, линзами и прослоями ангидритов в средней части разреза. Коллектор трещинно-кавернозный, залежи массивно-сводовые. Запасы залежей небольшие. Характерной чертой этих залежей является высокое содержание в пластовой среде сероводорода.

Нефтегазоносность юрского комплекса в пределах Терско-Сунженского района изучена слабо в связи с большими глубинами залегания комплекса. В пределах Терской зоны нефтегазонакопления установлена нефтеносность верхнеюрских надсолевых карбонатных отложений на Малгобек-Вознесеновс-ком месторождении. Залежь на глубине 4400 м массивно-пластового типа, размеры 15x1,2 км высотой 260 м. Юрский надсолевой карбонатный комплекс вместе с валанжинским составляет единый этаж нефтегазоносности, характеризуясь общими чертами строения, в часности, высоким содержанием сероводорода (более 6 %) в пластовой среде.

Сунженская зона нефтегазонакопления субширотного простирания, протяженностью 120х(7-15) км и высотой 0,5-1,0 км, состоит из Харбижинского, Заманкульского, Карабулак-Ачалукского, Серноводского, Старогрозненского, Октябрьского и Андреевского поднятий. Наиболее приподнятыми являются Заманкульское и Карабулак-Ачалукское. Северные крылья складок осложнены надвигами с амплитудой свыше 2 км, в поднадвиговой части в меловом комплексе выявлены погребенные складки - Северо-Заманкульская, Северо-Карабулакская и др.

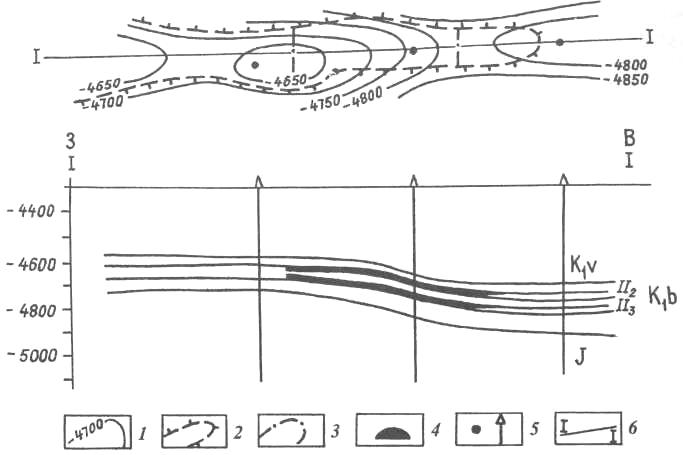

Рис. 52. Месторождения Брагунское и Северо-Брагунское

1 - изогипсы по кровле верхнемеловых отложений, м; 2 - тектонические

нарушения; 3 - контур нефтеносности; 4 - залежи нефти; 5 - скважины; 6 - линия

профиля

В пределах зоны установлено восемь месторождений, диапазон нефтегазоносности охватывает отложения от неогена до юры. Так же, как и в Терской зоне, вследствие эрозии залежи в неогеновом комплексе, установлены на ограниченном числе площадей. Здесь, в восточной, наиболее погруженной части зоны, установлены два крупных месторождения: Старогрозненское и Октябрьское. Месторождения многопластовые - I-XIV караганские и XV-XXIV чокракские горизонты; тип залежей пластово-сводовый тектонически, реже литологически экранированный (месторождение Гойт-Корт). По величине запасов нефти промышленных категорий в Сунженской зоне неогеновый комплекс стоит на первом месте (54 % всех разведанных запасов нефти зоны). В отложениях верхнего мела сосредоточено 32 % разведанных запасов нефти в зоне, которые распределены в шести месторождениях. Залежи аналогичны верхнемеловым Терской зоны. Наиболее крупными являются Старогрозненское и Октябрьское.

В нижнемеловом комплексе Сунженской зоны установлены залежи в основном нефти, на пяти площадях, в том числе: в отложениях апта - на трех месторождениях (Карабулак-Ачалуки, Октябрьское, Старогрозненское), в отложениях баррема - на Заманкульской залежи, в отложениях валанжина -на трех площадях (Заманкул, Харбижин - нефть, Старогрозненское - газ). Залежи нефти в верхнеюрском надсолевом комплексе установлены на двух площадях - Заманкул и Харбижин.

Залежи нефти в аптских отложениях относятся к массивно-пластовому типу, залегают на глубинах 2800 м на западе Сунженской зоны и на глубинах 4800 м на востоке. Коллектор терригенный трещинно-порового типа, покрышками служат альбские глины. Однако в условиях высокой тектонической напряженности, экранирующие свойства последних нарушены, наблюдается связь с верхнемеловой залежью (Октябрьская).

В разрезе карбонатного валанжин-верхнеюрского надсолевого нефтегазоносного комплекса на месторождениях Заманкульское и Харбижинское выявлены залежи нефти, а на месторождении Старогрозненское - залежь газа. Залежи массивного типа, на глубинах, соответственно, 4800-5000 м, 3850 2959 м и 5320 м. Характеризуются высоким содержанием сероводорода (до 23,9 %). Наиболее характерные месторождения зон представлены на рис. 53 и 54.

Таким образом, описанные выше зоны нефтегазонакопления - Терская и Сунженская, являются основными на территории одноименного нефтегазоносного района и содержат, соответственно, 50 и 44 % всех разведанных запасов нефти района. К ним же приурочены и крупнейшие в Северо-Кавказском регионе месторождения нефти - Старогрозненское, Малгобек-Али-Юрт-Алхазово-Горское и Октябрьское. Остальные запасы (6 %) района распределены по месторождениям Притеречной, Советско-Курской и Алханчур-тско-Петропавловской зон нефтегазонакопления.

Притеречная зона нефтегазонакопления расположена на северном борту Терско-Каспийского прогиба и включает Правобережное, Червленное и Лесное месторождения. При идентичности литолого-стратиграфического строения осадочного чехла с Терской и Сунженской зонами Притеречная характе-

ризуется рядом отличительных черт - ограниченное развитие структур, гипсометрически погруженное залегание верхнего мела (свыше 5 км), невысокая продуктивность неогенового комплекса, развитие в сарматских отложениях небольших залежей газа; основной продуктивный горизонт - верхний мел.

Наибольшим диапазоном нефтегазоносности характеризуется Правобережное месторождение (сармат, чокрак, верхний мел и апт). Самая значительная залежь - в верхнемеловых отложениях массивного типа, коллектор представляет единый трещинно-кавернозный резервуар. В терригенных отложениях выявлена небольшая массивно-пластовая залежь нефти. В неогене -типичные для района мелкие пластово-сводовые экранированные залежи.

В разрезе Червленного месторождения установлены газовые залежи в сарматских и нефти в верхнемеловых отложениях (рис. 55). Залежь нефти приурочена к локальной зоне повышенной трещиноватости известняков. Залежь развита на северном крыле антиклинальной складки и относится к типу литологически экранированных, коллектор трещинно-каверновый.

Газовые залежи выявлены в верхнем сармате, приурочены к песчаным пластам с редкими прослоями глин, залегают на глубинах 1500-1600 м. Залежь ограниченных размеров, пластово-сводового типа.

Лесное верхнемеловое месторождение контролируется асимметричной брахиантиклиналью субширотного простирания, крылья структуры осложнены сбросами. Коллектор карбонатный, трещинно-каверновый. Залежь нефти мелкая по запасам.

Рис. 53. Месторождение Харбижинское

1 - изогипсы по кровле валанжинских отложений, м; 2 - тектонические нарушения; 3 — контур нефтеносности; 4 - залежи нефти; 5 - скважины; 6 - линия профиля

Советско-Курскую зону нефтенакопления, в отличие от других зон этого района, образуют структуры платформенного типа, характеризующиеся специфическими особенностями развития, которые выражаются в несоответствии современных и древних сводов. Последние расположены на восточных периклиналях современных структур, где с развиты малоамплитудные нарушения в нижних частях мезозойского разреза, особенно в сложенных карбонатными породами, что привело к возникновению зон разуплотнения известняков, являющихся коллекторами. С одной из подобных зон в известняках валанжин-берриаса связано Курское месторождение нефти. Залежь пластовая, структурно-литологического типа, залегает на глубинах около 5 км. Выше по разрезу залежи нефти выявлены в разуплотненных известняках верхнего мела и трещинных разностях глин нижнего майкопа-хадума на Советской площади. Обе залежи смещены на восточную периклиналь структуры, в зону палеосвода. Глубины залегания 2900-3100 м. Примеры месторождений зоны приведены на рис. 56 и 57.

Рис. 54. Месторождение Старогрозненское

1 - изогипсы по кровле верхнемеловых отложений, м; 2 - тектонические нарушения; 3 - контур нефтеносности; 4, 5 - залежи: 4 - нефти, 5 - газа; 6 -скважины; 7 - линия профиля