- •В.П. Лухменев подсолнечник в регионе волга – урал

- •Введение

- •1.1. Климат

- •1. Количество выпавших осадков в различных точках Южного Урала, мм

- •1.2. Почва

- •1.3. Плодородие почв

- •1. Биологические особенности

- •2. Агроэкологические условия

- •2. Потребность в тепле сортов и гибридов подсолнечника

- •3. Место подсолнечника в севообороте

- •4. Требования к минеральному питанию

- •5. Основная обработка почвы

- •6. Предпосевная обработка почвы

- •7. Применение гербицидов

- •3. Нормы расхода почвенных гербицидов в зависимости от механического состава и типа почвы (л/га, кг/га)

- •Характеристика сортов и гибридов

- •Гибриды фирмы «Пионер» сша

- •9. Посев подсолнечника

- •9. Оптимальная густота стояния растений подсолнечника (тыс. Растений на 1 га)

- •10. Посевная таблица соотношения расстояния между семенами в рядке и их количеством на 1га

- •10. Уход за посевами

- •Болезни и вредители подсолнечника

- •12. Защита подсолнечника от болезней

- •13. Предуборочная десикация

- •14. Уборка

- •15. Семеноводство подсолнечника

- •16. Система точного земледелия

- •17. Оплата труда при выращивании подсолнечника

- •Охрана труда при работе с пестицидами и агрохимикатами

1.2. Почва

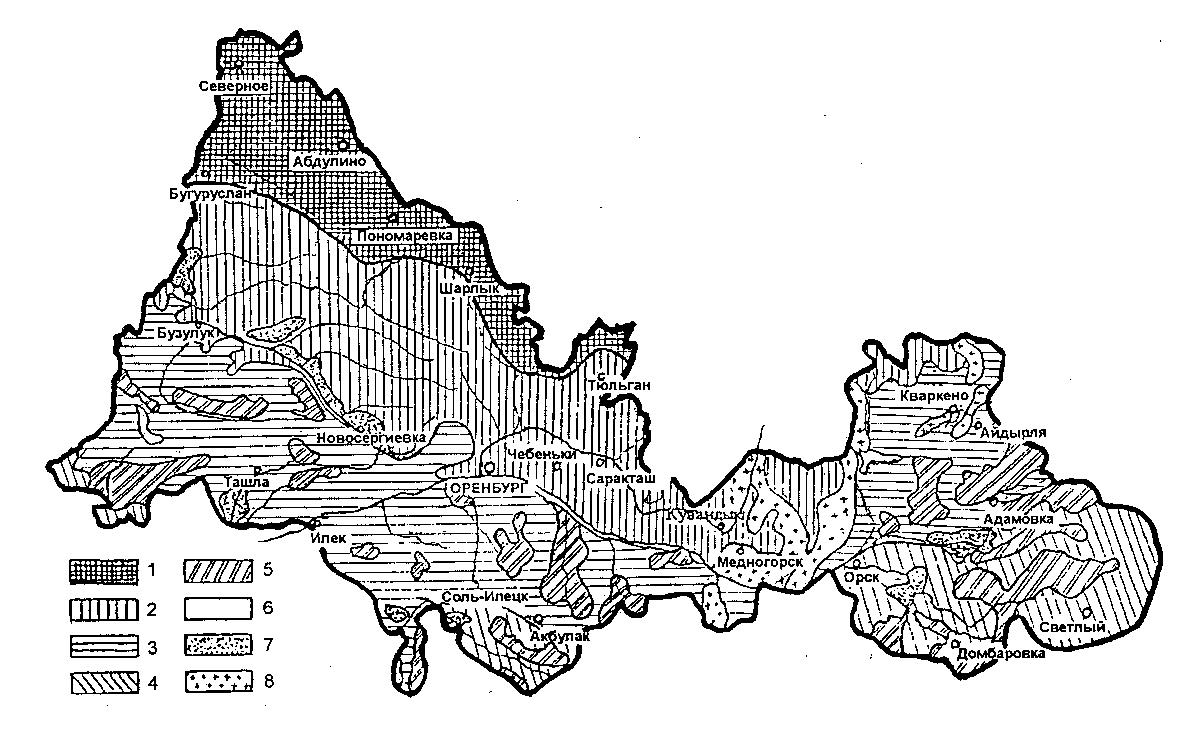

Территории областей, входящие в зону Южного Урала, отличаются сложным и разнообразным покровом, находящимся в прямой зависимости от природных условий, что наглядно видно на примере Оренбургской и Челябинской областей.

Преобладающими почвами лесостепной зоны региона являются суглинистые, выщелоченные типичные и обыкновенные черноземы, в степной - суглинистые, выщелоченные, обыкновенные и южные черноземы, сухостепной - темно-каштановые, каштаново-солонцеватые песчано-суглинистые по механическому составу почвы.

|

Рис. 3. Схематическая карта почв Оренбургской области

1 - черноземы типичные; 2 - черноземы обыкновенные; 3 - черноземы южные; 4 - темно-каштановые почвы; 5 - солонцово-солончаковатые почвы; 6 - пойменно-луговые почвы; 7 - песчаные почвы; 8 - неполноразвитые почвы.

Почвы Оренбургской области (рис. 3) представлены четырьмя подтипами: черноземы выщелоченные и типичные (7,6% территории области), черноземы обыкновенные (23,5%), черноземы южные (28,5%) и темно-каштановые почвы (11%). Общая распаханность сельхозугодий, которые составляют 10823,8 тыс. га - 63,6% (6895,5 тыс. га), в том числе пашни - 56% (6055,0 тыс. га).

Степные районы Челябинской области граничат с восточными районами Оренбургской области, Республикой Казахстан, Курганской областью и Башкортостаном. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4,9 млн. га, в том числе пашни - 3,2 млн. га.

В лесостепной зоне распространены серые лесные оподзоленные почвы, выщелоченные черноземы, а на юго-западе - черноземы выщелоченные и обыкновенные с содержанием гумуса 5,8-6,7%.

В районах, прилегающих к Казахстану и Оренбургской области - южные черноземы и темно-каштановые почвы, содержащие гумуса 3-4,3%.

1.3. Плодородие почв

Из обследованных на Южном Урале 16940,3 тыс. га пашни почвы с низким содержанием подвижного фосфора занимают 9940,7 тыс. га (58,7%); со средним - 5446,5 тыс. га (32,2%); с повышенным, высоким и очень высоким - 1552,7 тыс. га (9,2%).

Пашни с повышенным, высоким и очень высоким содержанием обменного калия - 12527,1 тыс. га (74%), на долю почв со средним содержанием обменного калия приходится 3518,7 тыс. га (20,8%), низкого и очень низкого

- 894,5 тыс. га (5,3%).

Для метода Чарикова за высокую степень обеспеченности почвы подвижным фосфором следует брать содержание фосфора 5 мг и более, среднюю

- 3-5 мг и низкую - менее 3 мг на 100 г почвы.

При низкой обеспеченности выщелоченных черноземов под озимую пшеницу рекомендуют вносить - Р60, при средней - Р30 и высокой - Р20 в рядок при посеве.

По непаровым предшественникам посева озимой пшеницы внесение азотных удобрений является необходимым условием повышения эффективности фосфорных удобрений.

Рядковое в дозе 20-30 кг/га внесение фосфора наиболее эффективно при отсутствии полных доз этих удобрений (Державин, 1992). В северной зоне Оренбургской области основными почвами являются черноземы типичные тучные и со средним содержанием гумуса. Мощность гумусового горизонта черноземов типичных тучных колеблется от 43 до 50 см. Содержание гумуса в пахотном слое - от 9 до 11%, в подпахотных слоях от 6 до 9%. В эродированных разновидностях черноземов содержание гумуса резко падает и не превышает 5-7%.

Почвы зоны в основном нейтральные, реже - слабощелочные. Содержание в них легкогидролизуемого азота колеблется от 6,1 до 14,5 мг на 100 г почвы, фосфора - от 0,6 до 2,5 мг (по Мачигину), калия - от 12 до 20 мг (по Пейве). Почвы зоны наиболее отзывчивы на внесение фосфорных и азотных удобрений.

Почвы западной зоны представлены в основном черноземами обыкновенными. В пахотном слое содержание легкогидролизуемого азота от 5,2 до 7,6 мг на 100 г почвы, фосфора - от 0,8 до 2,9. Количество гумуса подвержено резким колебаниям. В пахотном слое его содержится от 4 до 9% и от 3 до 7 - в подпахотном. Пашня бедна подвижным фосфором. Обменным калием почвы обеспечены лучше, чем северная зона. Значительные площади почв подвержены водной и ветровой эрозии, вследствие чего их плодородие постоянно снижается. В зоне около 30 тыс. га солонцовых комплексов, нуждающихся в мелиоративных мероприятиях.

В центральной зоне преобладающей почвенной разностью являются черноземы обыкновенные, на юге зоны - черноземы южные. Легкогидролизуемым азотом почвы зоны обеспечены недостаточно. В пахотном слое его содержится от 3,8 до 6,2 мг, в подпахатном - от 2,2 до 4,5 мг на 100 г почвы. Около 75% почв зоны бедны подвижным фосфором. Особенно мало его в почвах Саракташского, Октябрьского, Кувандыкского районов. Значительные площади почв подвержены водной, частично - ветровой эрозии, плодородие этих почв пониженное. Более 47 тыс. га пахотных почв зоны представлены солонцовыми комплексами и нуждаются в гипсовании.

В юго-западной степной зоне преобладают южные черноземы и темно-каштановые почвы, на значительной территории распространены солонцово-солончаковые комплексы и эродированные земли. Содержание гумуса в черноземах южных колеблется от 4 до 6%, в темно-каштановых - от 3 до 4%. Обеспеченность основными питательными веществами почв зоны - средняя, большие площади пашни подвержены ветровой эрозии.

В южной зоне основные почвы темно-каштановые, слабогумусирован-ные и в сильной степени подвержены ветровой эрозии. На территории зоны преобладают почвы (60%) со средним содержанием фосфора и высоким (56,2%) содержанием обменного калия. Около 280 тыс. га сельхозугодий зоны занимают солонцово-солончаковые комплексы, которые нуждаются в повышении плодородия.

Восточная зона неоднородна по почвенному покрову и плодородию. Северная часть зоны представлена обыкновенным черноземом, южнее - черноземы южные и темно-каштановые почвы. Солонцово-солончаковатые комплексы занимают около 50% сельхозугодий.

В пахотном слое темно-каштановых почв содержание гумуса колеблется от 1,9 до 4,3%, в подпахотном - от 0,9 до 3,2%. Около 82% обследованной площади имеют низкое содержание фосфора (Блохин, 1990, 1993, 1997).

По Е.А. Кочергину (1957) и Г.П. Гамзикову (1981) уровень обеспеченности черноземов азотом нитратов N-N03 составляет: очень низкое, менее 5 мг/кг почвы, низкое - 5-10, среднее - 11-15, высокое и очень высокое - более 15 мг/кг.

Содержание азота нитратов в черноземах типичных Оренбуржья колеблется в широких пределах в зависимости от агрофона и составляет 6,2-14,7 мг/кг почвы, в черноземах обыкновенных - 8,6-21, черноземах южных - 6-26,5 и темно-каштановых почвах - 8,2-22,1 мг/кг.

Наибольшее содержание нитратного азота отмечено в темно-каштановых почвах на юге области, где создаются более благоприятные условия аэрации температуры и влажности почвы весной и осенью бактериям обеспечивающих процессы нитрификации.

На содержание нитратного азота в почвах области оказывают влияние предшественники и способы основной обработки почвы. Причина этого различия кроется в неодинаковом снабжении почвы кислородом воздуха и ее температуре, по которым преимущество, несомненно, находится на стороне отвальной зяблевой вспашки. Именно эти факторы и являются определяющими в проявлении активности нитрифицирующих бактерий, относящихся к группе аэробов (Ряховский, 1992).

Агрохимическое обследование почв Оренбургской области показало, что за последнее десятилетие (2000-2009 гг.) произошло снижение содержания основных питательных веществ в почвах области и, прежде всего, в пашне. Баланс питательных веществ отрицательный и составляет 28 кг на 1 гектар. Обследованная пашня области имеет 37% очень низкое и низкое, 47% среднее и только 16% повышенное и высокое содержание фосфора.

Несколько лучше обстоит с обменным калием: 8,5% с низким, 39,9% со среднем и 51,6% с повышенным и высоким содержанием. Основные площади пашни с низким содержанием калия расположены на севере и западе области – на типичных и выщелоченных черноземах, и требуют внесения калийных минеральных удобрений.

В Южно-Уральском экономическом районе кислые почвы занимают площадь 2472,2 тыс. га, или 14,6% от обследованной площади пашни. Преобладают нейтральные почвы (71,3%) и близкие к нейтральным (14,1%). В Оренбургской области из обследованных 6038,3 тыс. га нейтральные и слабощелочные почвы составляют 100%.

Почвы Южного Урала в низкой и средней степени обеспечены подвижным бором; в низкой - подвижной медью, цинком; в высокой степени - марганцем, в низкой и средней - кобальтом.

Почвенный покров Оренбургской области отличается большой неоднородностью по содержанию гумуса и механическому составу, что в значительной степени определяет валовое и подвижных форм содержание микроэлементов. Почвы супесчаные и песчаные по всем типам почв в 1,5-2 раза беднее подвижными формами меди, цинка, марганца, кобальта и бора, чем глинистые и суглинистые по механическому составу.

Сведения о подвижной форме кобальта в почвах Оренбуржья единичны. В почвах вблизи реки Сакмары его содержание 0,02-0,08 мг/кг, в южном черноземе Оренбургского района - 0,10-0,14 мг/кг, в почвах обыкновенных черноземов НПО "Южный Урал" количество кобальта, извлеченного однонормальным раствором азотной кислоты - 2,0-2,5 мг/кг.

По данным В.Д. Кучеренко (1964) в почвах Предуралья валового бора 50-60 мг/кг, а в Зауралье - 30-40 мг/кг. Среднее содержание валового бора в почвах Оренбургской области около 40-50 мг/кг. По мнению В.Д. Кучеренко, всю Оренбургскую область следует отнести к биологической провинции с высоким содержанием валового бора. По данным П.Я. Мишина (1991) содержание подвижного (водорастворимого) бора колеблется в довольно широких пределах (0,05-1,50 мг/кг).