- •Контрольно-оценочные средства (кос) для оценки результатов освоения дисциплины «Информатика»

- •190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

- •Новомичуринск, 2013 г.

- •1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- •2. Комплект контрольно-оценочных средств

- •2.1. Теоретические задания Вопросы для устных ответов:

- •2.2. Практические задания

- •Самые популярные марки авто в России в 2012 г.

- •Моменты затяжки задней подвески (передний привод)

- •Самые популярные марки авто в России в 2012 г.

- •3. Пакет экзаменатора

- •В. 15. Магистрально-модульный принцип построения компьютера

- •При символьном способе адресации цифровой код заменен более или менее осмысленными словами или аббревиатурами в символьной форме.

- •Ведомость экзаменатора 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

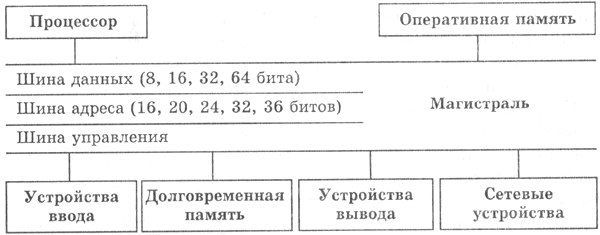

В. 15. Магистрально-модульный принцип построения компьютера

В основу архитектуры современных персональных компьютеров положен магистрально-модульный принцип. Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию. Модульная организация компьютера опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информацией между устройствами.

Магистраль (системная шина) включает в себя три многоразрядные шины: шину данных, шину адреса и шину управления, которые представляют собой многопроводные линии (рис. 4.1). К магистрали подключаются процессор и оперативная память, а также периферийные устройства ввода, вывода и хранения информации, которые обмениваются информацией на машинном языке (последовательностями нулей и единиц в форме электрических импульсов).

Шина данных. По этой шине данные передаются между различными устройствами. Например, считанные из оперативной памяти данные могут быть переданы процессору для обработки, а затем полученные данные могут быть отправлены обратно в оперативную память для хранения. Таким образом, данные по шине данных могут передаваться от устройства к устройству в любом направлении.

Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, то есть количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться или передаваться процессором одновременно. Разрядность процессоров постоянно увеличивается по мере развития компьютерной техники.

|

Рис. 4.1. Магистрально-модульное устройство компьютера |

Шина адреса. Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных, производит процессор. Каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном направлении - от процессора к оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина).

Разрядность шины адреса определяет объем адресуемой памяти (адресное пространство), то есть количество однобайтовых ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса.

Шина управления. По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления показывают, какую операцию - считывание или запись информации из памяти - нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и так далее.

В. 16. Основные устройства компьютера, их назначение и взаимосвязь. Процессор может обрабатывать различные виды информации: числовую, текстовую, графическую, видео и звуковую. Процессор является электронным устройством, поэтому различные виды информации должны в нем обрабатываться в форме последовательностей электрических импульсов (в дискретной форме). Аналоговый сигнал непрерывен по времени, а цифровой – это дискретный, импульсный, прерывистый сигнал.

Такие последовательности

электрических импульсов

можно записать в

виде

последовательностей нулей

и единиц

(есть импульс — единица, нет импульса

— нуль), которые называются

машинным

языком.

Устройства

ввода и вывода информации.

Человек не воспринимает электрические

импульсы и очень плохо понимает

информацию, представленную в форме

последовательностей нулей и единиц,

следовательно, в составе компьютера

требуются специальные устройства ввода

и вывода информации.

Устройства

ввода

«переводят» информацию с языка человека

на машинный язык компьютера, а устройства

вывода,

наоборот, делают информацию, представленную

на машинном языке, доступной для

человеческого восприятия.

Ввод

числовой и текстовой информации

осуществляется с помощью клавиатуры.

Для ввода графической информации или

работы с графическим интерфейсом

программ чаще всего применяют манипуляторы

типа мышь (для настольных персональных

компьютеров) и трекбол или тачпад (для

портативных компьютеров).

Если мы хотим ввести в компьютер

фотографию или рисунок, то используем

специальное устройство — сканер. В

настоящее время все большее распространение

получают цифровые камеры (фотоаппараты

и видеокамеры), которые формируют

изображения уже в компьютерном формате.

Для ввода звуковой информации предназначен

микрофон, подключенный ко входу

специальной звуковой платы, установленной

в компьютере.

Управлять компьютерными играми удобнее

посредством специальных устройств —

игровых манипуляторов

(джойстиков).

Наиболее

универсальным устройством вывода

является монитор, на экране которого

высвечивается числовая, текстовая,

графическая и видеоинформация.

Для сохранения информации в виде «твердой

копии» на бумаге служит принтер, а для

вывода на бумагу сложных чертежей,

рисунков и схем большого формата —

плоттер (большой принтер).

Вывод звуковой информации осуществляется

с помощью акустических колонок или

наушников, подключенных к выходу звуковой

платы.

Оперативная

и долговременная память.

В компьютере информация хранится в

оперативной (внутренней) памяти. Однако

при выключении компьютера вся информация

из оперативной памяти стирается.

Долговременное хранение информации

обеспечивается внешней памятью. В

качестве устройств внешней памяти

обычно выступают накопители на гибких

магнитных дисках (НГМД), накопители на

жестких магнитных дисках (НЖМД) и

оптические накопители (CD-ROM и

DVD-ROM).

Магистраль.

Обмен информацией между отдельными

устройствами компьютера производится

по магистрали (рис. 8).

Подключение

компьютера к сети.

Человек постоянно обменивается

информацией с окружающими его людьми.

Компьютер может обмениваться информацией

с другими компьютерами с помощью

локальных и глобальных компьютерных

сетей. Для этого в его состав включают

сетевую плату и модем.

Оперативная

и долговременная память.

В компьютере информация хранится в

оперативной (внутренней) памяти. Однако

при выключении компьютера вся информация

из оперативной памяти стирается.

Долговременное хранение информации

обеспечивается внешней памятью. В

качестве устройств внешней памяти

обычно выступают накопители на гибких

магнитных дисках (НГМД), накопители на

жестких магнитных дисках (НЖМД) и

оптические накопители (CD-ROM и

DVD-ROM).

Магистраль.

Обмен информацией между отдельными

устройствами компьютера производится

по магистрали (рис. 8).

Подключение

компьютера к сети.

Человек постоянно обменивается

информацией с окружающими его людьми.

Компьютер может обмениваться информацией

с другими компьютерами с помощью

локальных и глобальных компьютерных

сетей. Для этого в его состав включают

сетевую плату и модем.

В. 17. Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка)

Назначение. Операционная система (ОС) – совокупность программ, обеспечивающая целостное функционирование всех компонентов компьютера и предоставляющая пользователю доступ к ресурсам компьютера.

Операционные системы выполняют три основные функции:

1) они упрощают использование аппаратных средств компьютера, и делают работу с ним эффективной и удобной.

2) унифицируют программное обеспечение. Раньше программы были машинно-зависимыми. То есть программа, написанная для одного компьютера, не могла работать на другом, пусть даже таком же компьютере, без корректировки. С появлением операционных систем, программистам больше не надо переписывать приложения для каждого нового компьютера, так как все машинно-зависимые части программы были перенесены в код операционных систем.

3) операционная система должна быть организована так, чтобы она допускала эффективную разработку, тестирование и внедрение новых приложений и системных функций, причем это не должно мешать нормальному функционированию вычислительной системы.

Состав ОС. Структуру ОС составляют следующие модули:

базовый модуль (ядро ОС) – управляет работой программ и файловой системой, обеспечивает доступ к ней и обмен файлами между периферийными устройствами;

командный процессор – расшифровывает и исполняет команды пользователя, поступающие прежде всего через клавиатуру;

драйверы периферийных устройств – программно обеспечивают согласованность работы этих устройств с процессором (каждое периферийное устройство обрабатывает информацию по-разному и в различном темпе);

программные модули, обеспечивающие графический пользовательский интерфейс;

дополнительные сервисные программы (утилиты) – делают удобным и многосторонним процесс общения пользователя с компьютером;

справочная система.

Загрузка ОС. Файлы, составляющие ОС, хранятся на диске, поэтому система называется дисковой операционной (ДОС). Известно, что для выполнения программ и они сами, и файлы операционной системы должны находиться в оперативной памяти – оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ). Однако чтобы произвести запись ОС в ОЗУ, необходимо выполнить программу загрузки, которой сразу после включения компьютера в ОЗУ нет. Выход из этой ситуации состоит в последовательной, поэтапной загрузке ОС в оперативную память.

Первый этап загрузки ОС. В системном блоке компьютера находится постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, память с доступом только для чтения), в котором содержатся программы тестирования блоков компьютера и первого этапа загрузки ОС. Они начинают выполняться с первым импульсом тока при включении компьютера (это возможно, поскольку информация в ПЗУ хранится в виде электронных схем, что допускает ее сохранение и после выключения компьютера, то есть она обладает свойством энергонезависимости). На этом этапе процессор обращается к диску и проверяет наличие на определенном месте (в начале диска) очень небольшой программы-загрузчика (BOOT). Если эта программа обнаружена, то она считывается в ОЗУ и ей передается управление.

Второй этап загрузки ОС. Программа-загрузчик (BOOT), в свою очередь, ищет на диске базовый модуль ОС, переписывает его в память и передает ему управление.

Третий этап загрузки ОС. В состав базового модуля входит основной загрузчик, который ищет остальные модули ОС и считывает их в ОЗУ. После окончания загрузки ОС управление передается командному процессору и на экране появляется приглашение системы к вводу команд пользователя.

В оперативной памяти во время работы компьютера обязательно должны находиться базовый модуль ОС и командный процессор. Следовательно, нет необходимости загружать в оперативную память все файлы ОС одновременно. Драйверы устройств и утилиты могут подгружаться в ОЗУ по мере необходимости, что позволяет уменьшать обязательный объем оперативной памяти, отводимый под системное программное обеспечение.

В. 18. История появления Интернет

Прообраз сегодняшней сети Internet зародился в 1969 году, по заказу Пентагона американское агентство перспективных исследований (ARPA) с помощью коммуникационных каналов связало между собой главные научно-исследовательские центры страны (Стэнфордский и Калифорнийский университеты на расстоянии ок. 500 км). Так появилась сеть по названием ARPANet, состоявшая в начале из всего четырех узлов. Для достижения лучшей живучести при возможных повреждениях каналов в результате военных действий (в то время шла "холодная война"), в сети ARPANet была применена гибкая маршрутизация (сообщения по сети передаются не целиком, а небольшими частями-пакетами, каждый из которых добирался до адресата по произвольному маршруту т.е. может выбрать не разрушенный канал). После того как пакеты достигают места их назначения, разрозненные части вновь образуют единое целое сообщение. Так собственно и зародился протокол TCP/IP, впоследствии ставший идеологической основой Internet.

Работы проведенные ARPA по созданию глобальной сети, устойчивой к повреждениям каналов, оказались весьма перспективными

В 1973г. ARPANet приобрела статус международной сети, когда к ней подключились компьютерные центры в Англии и Норвегии. Однако параллельно с ARPANet шло развитие других сетей, каждая из которых была несовместима с другими и обладала собственными протоколами передачи данных и системой адресации. Чтобы наладить процесс передачи данных между сетями и свести их затем в одну глобальную сеть, агентство ARPA предложило протокол TCP/IP как общий стандарт передачи данных, и начался процесс слияния ранее разнородных сетей. В 1975г. в объединенную сеть входило порядка 60 крупных исследовательских центров. Главной сетевой ОС стала система UNIX, поддерживающая большинство платформ и позволяющая подключаться к сети большому числу пользователей.

В 1983г., когда "холодная война" сменилась "разрядкой", сеть ARPANet была разделена на две части - военную и гражданскую. Перед этим министерство обороны США обязало все узлы ARPANet перестроить под TCP/IP. Это решение, позволившее свободно подключать к ARPANet новые сети, послужило началом быстрого роста глобальной Всемирной сети, в которой TCP/IP стал основным протоколом. Поэтому годом рождения сегодняшней сети Internet обычно считают 1983г.

В 1989г. некоммерческая по своей сути научная сеть приняла первых пользователей из сферы бизнеса: к Internet подключилась коммерческая служба MCI Mail, ставшая самым первым провайдером в истории Internet. Но началом взрывного роста Internet считают 1993г., когда появилась Mosaic, первая программа просмотра серверов "Всемирной паутины" Word Wide Web.

Итак, историю Интернета можно разделить на несколько этапов.

1961 1970 гт. Разработаны технические принципы компьютерной сети, введен в действие Arpanet.

1971 —1980 гт. Придуман знак @. Написана первая программа для элек. почты. Осушествлена первая международная связь по электронной почте между Англией и Норвегией. Число узлов Arpanet возросло до нескольких десятков, приложены специальные кабельные линии, соединяющие некоторые узлы, начинает функционировать эл. почта, о результат тах работ ученые докладывают на международных научных конференциях.

1981--1990 гг. Принят протокол TCP/ IP, введена система доменных имен Domain Name System (DNS). Сформирована сечь Интернет.

1991—2000 rr. Ethernet стал самой распространенной технологией локальной компьютерной сети. Интернет объединил локальные сети и стал средством массовой коммуникации Произошло сращивание Сотовой связи и Интернета, Телетехнологии встроены в глобальную сеть - телемосты, видеоконференции. Услуга Интернет и электронной почты встроена В мобильные телефоны.

2001 2010 гг. Произведено массовое подключение отдельных пользователей и локальных сетей к Интернету,

в том числе всех образовательных учреждений. Произошло повсеместное подключение домовладении к Интернету. Осуществлено развитие государственных программ «Цифровое государство» и «Электронное правительство». Разработана юридическая база для электронной подписи. Созданы и массово распространены сетевые социальные сервисы в сфере СМИ, цифрового телевидения банковских, страховых услуг, услуг интернет-телефонии, интернет-магазинов, цифровых коллекций видео. цифровых библиотек, дистанционного образования, социальных сетей.

В. 19. Сервисы и ресурсы Internet. Протокол TCP/IP.

В настоящее время в сети Интернет существует достаточно большое количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. Наиболее известными среди них являются:

электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного человека с одним или несколькими абонентами. Для управления доступом пользователя к сообщениям с каждым почтовым ящиком связывается определенная совокупность данных, называемая учетной записью (имя пользователя и пароль).

телеконференции, обеспечивающие возможность коллективного обмена сообщениями – это дискуссионные группы (или списки рассылки, mailing lists) и группы новостей (система рассылки новостей, newsgroup) Usenet.

сервис FTP – система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов;

сервис Telnet, предназначенный для управления удаленными компьютерами в терминальном режиме (для доступа к ресурсам удаленного компьютера);

World Wide Web (WWW, W3) – гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство; другими словами, это система документов, включающих текстовую и графическую информацию, размещенных на узлах Internet и связанных между собой гиперссылками. World wide web является системой мультимедиа.

сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий возможность использования для адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых адресов;

Термин TCP/IP обычно означает все, что связано с протоколами взаимодействия между компьютерами в Интернете. Он охватывает целое семейство протоколов, прикладные программы, и даже саму сеть. TCP/IP — это технология межсетевого взаимодействия. Если речь идет о глобальной сети, объединяющей множество сетей с технологией TCP/IP, то ее называют Интернет.

Свое название протокол TCP/IP получил от двух коммуникационных протоколов (или протоколов связи). Это Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). Несмотря на то, что в сети Интернет используется большое число других протоколов, сеть Интернет часто называют ТСР/IР-сетью, так как эти два протокола, безусловно, являются важнейшими.

Протокол IP (Internet Protocol) заведует непосредственной передачей информации по сети. Вся информация разбивается на части — пакеты и пересылается от отправителя получателю. Для того чтобы точно адресовать пакет, необходимо задать четкие координаты получателя или его адрес.

Адрес в Интернете состоит из 4 байт. При записи байты отделяются друг от друга точками: 123.45.67.89. В действительности адрес состоит из нескольких частей. Так как Интернет объединяет в глобальную сеть более мелкие сети, начало адреса говорит узлам Интернета, частью какой из сетей является адрес. Правый конец адреса говорит этой сети, какой компьютер или хост должен получить пакет. Каждый компьютер в Интернете имеет в этой схеме уникальный адрес.

Из-за ограничений оборудования информация, пересылаемая по сетям IP, делится на части (по границам байтов), раскладываемые в отдельные пакеты. Длина информации внутри пакета обычно составляет от 1 до 1500 байт. Это защищает сеть от монополизирования каким-либо пользователем и предоставляет всем примерно равные права. По этой же причине, если сеть недостаточно быстра, чем больше пользователей ее одновременно использует, тем медленнее она будет общаться с каждым.

Одно из достоинств Интернета состоит в том, что протокола IP самого по себе уже вполне достаточно для работы. Однако этот протокол имеет и ряд недостатков:

— большая часть пересылаемой информации длиннее 1500 символов, поэтому ее приходится разбивать на несколько пакетов;

— некоторые пакеты могут теряться в пути следования;

— пакеты могут приходить в последовательности, отличной от начальной.

Используемые протоколы должны обеспечить способы пересылки больших объемов информации без искажений, которые могут возникать по вине сети.

Протокол управления передачей (TCP, Transmission Control Protocol) — это протокол, тесно связанный с IP, который используется в аналогичных целях, но на более высоком уровне. Протокол TCP занимается проблемой пересылки больших объемов информации, основываясь на возможностях протокола IP.

TCP делит информацию, которую надо переслать, на несколько частей и нумерует каждую часть, чтобы позже восстановить порядок. Чтобы пересылать эту нумерацию вместе с данными, он обкладывает каждый кусочек информации своей обложкой — TCP-конвертом, который содержит соответствующую информацию.

Получатель по получении распаковывает IP-конверты и видит TCP-конверты, распаковывает и их и помещает данные в последовательность частей в соответствующее место. Если чего-то недостает, он требует переслать этот кусочек снова (отравляет запрос). В конце концов, информация собирается в нужном порядке и полностью восстанавливается.

В. 20. Принципы адресации в Интернет. IP-адресация и DNS-адресация.

Чтобы посетить какой-то сайт или веб-страницу, нужно знать, где они в Интернете находятся, то есть нужно знать их адрес. Адресация в Интернете строится по иерархическому принципу аналогично, например, почтовому адресу: страна – область – город – улица – номер дома – номер квартиры.

В Интернете существует адресация численная (или IP-адресация) и символьная (доменная, DNS-адресация).

При численной (или IP-адресации) каждому компьютеру в Сети Интернет присвоен IP-адрес. ("IP" – Internet Protocol). Таким образом, IP-адрес – это адрес компьютера в Интернете в соответствии с протоколом IP. Каждый IP-адрес состоит из четырех чисел (от 0 до 255), разделенных точками.

Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный IP-адрес.

Так, к примеру, IP-адреса 192.28.543.315, 182.560.45.970, 192.28.543.316 принадлежат разным компьютерам. Иерархия соблюдается в написании адреса следующим образом: верхнему уровню соответствует адрес конкретной компьютерной сети (в зависимости от масштаба сети крайнее левое число, крайние два левых числа или три левых числа, разделенных точками); нижнему уровню соответствуют оставшиеся справа числа и обозначают адрес узла. Например, 32. (адрес сети) 27.103.76 (адрес узла).

Цифровой код IP-адреса сложно воспринимать и, тем более, запоминать человеку.