- •Контрольно-оценочные средства (кос) для оценки результатов освоения дисциплины «Информатика»

- •190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

- •Новомичуринск, 2013 г.

- •1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- •2. Комплект контрольно-оценочных средств

- •2.1. Теоретические задания Вопросы для устных ответов:

- •2.2. Практические задания

- •Самые популярные марки авто в России в 2012 г.

- •Моменты затяжки задней подвески (передний привод)

- •Самые популярные марки авто в России в 2012 г.

- •3. Пакет экзаменатора

- •В. 15. Магистрально-модульный принцип построения компьютера

- •При символьном способе адресации цифровой код заменен более или менее осмысленными словами или аббревиатурами в символьной форме.

- •Ведомость экзаменатора 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

3. Пакет экзаменатора

Условия выполнения

1. Место выполнения заданий экзамена - кабинет информатики

2. Время выполнения заданий экзамена: 40 мин.

3. Оборудование: компьютеры, компьютерная сеть.

4. Материалы для экзаменующихся: приложения к практическим заданиям.

5. Дополнительная литература для экзаменатора (экзаменационной комиссии):

1) Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. Образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

3) Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М., 2002.

Инструкция: проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям по заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям.

Всего – 2 экзаменационных задания. Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом. Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность и время выполнения задания.

- Объем выполненной практической работы – 20 баллов

- Полнота ответа на теоретический вопрос – 20 баллов

- Демонстрация знаний техники безопасности при работе с компьютером – 20 баллов

- Демонстрация навыков использования техники безопасности при работе с вычислительной техникой – 20 баллов

- Презентация выполненной работы – 20 баллов

Максимум – 100 баллов.

Критерии оценок:

90-100 баллов (90-100 %) – оценка «отлично»

75-89 баллов (75-89%) – оценка «хорошо»

65-74 баллов (65-74 %) – оценка «удовлетворительно»

0-64 баллов (0-64 %) – оценка «неудовлетворительно»

Оценивание ответа экзаменуемого экспертное (складывается из нескольких мнений членов экзаменационной комиссии). При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за экзамен.

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок.

Оценка «отлично» выставляется, если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;

- правильно выполнил чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Оценка «хорошо» выставляется, если:

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

Критерии оценивания практической части

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:

Оценка «отлично» ставится, если:

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;

Оценка «хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме.

Модельные ответы.

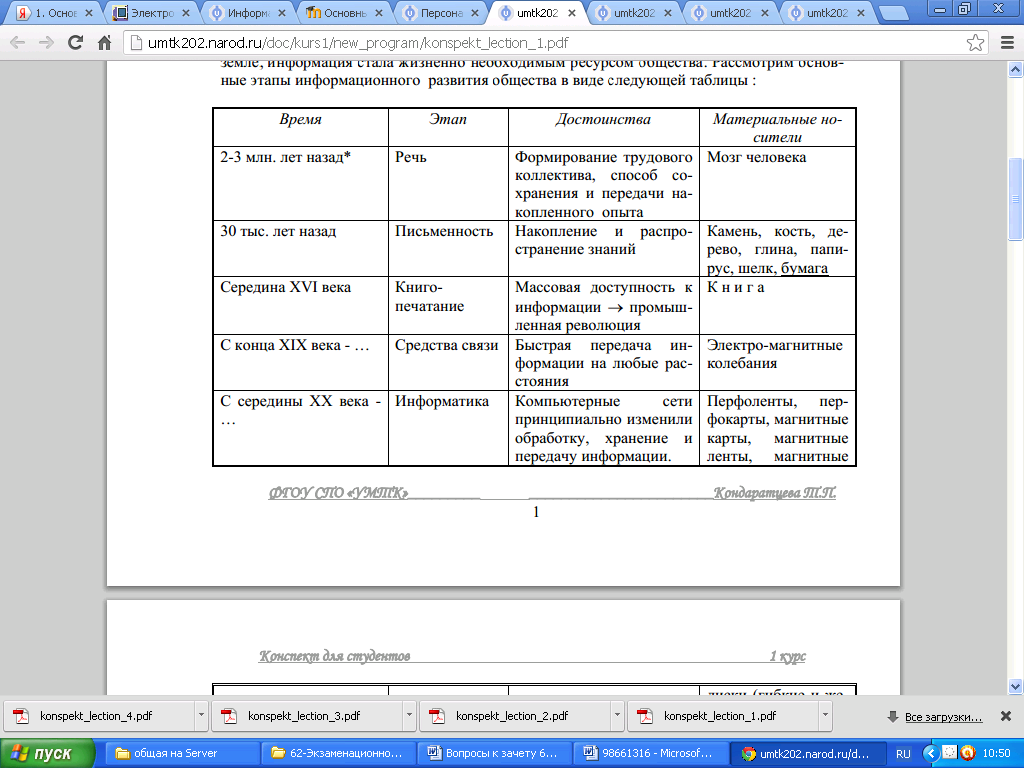

В.1.Основные этапы информационного развития общества. Информационная культура.

Современное общество часто называют информационным. В наше время информация стала базовым ресурсом общества наряду с традиционными – земля, труд, капитал.

Информация – это знания, данные, сведения, сообщения об окружающем нас мире, зафиксированные на материальных носителях.

Не только в современном обществе, но и самого появления разумной жизни на земле, информация стала жизненно необходимым ресурсом общества. Рассмотрим основные этапы информационного развития общества в виде следующей таблицы.

В середине ХХ века возникает новая наука «Информатика». Информатика – наука об информации и технических средствах ее сбора, хранения, обработки, передачи.

Информатика возникает на стыке многих наук: математика, кибернетика, физика, химия, электроника, философия, история, лингвистика.

Информационная культура – это умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные технические средства и методы.

В связи с этим информационная культура человека должна проявляться в следующем:

- в навыках использования различными техническими устройствами – от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей;

- в способности владеть информационными технологиями;

- в умении извлекать информацию;

- в умении представить информацию в понятном виде и правильно ее использовать с максимальным эффектом;

- в знании различных методов обработки информации;

- в умении работать с разными видами информации.

В.2. Роль информационной деятельности в развитии общества.

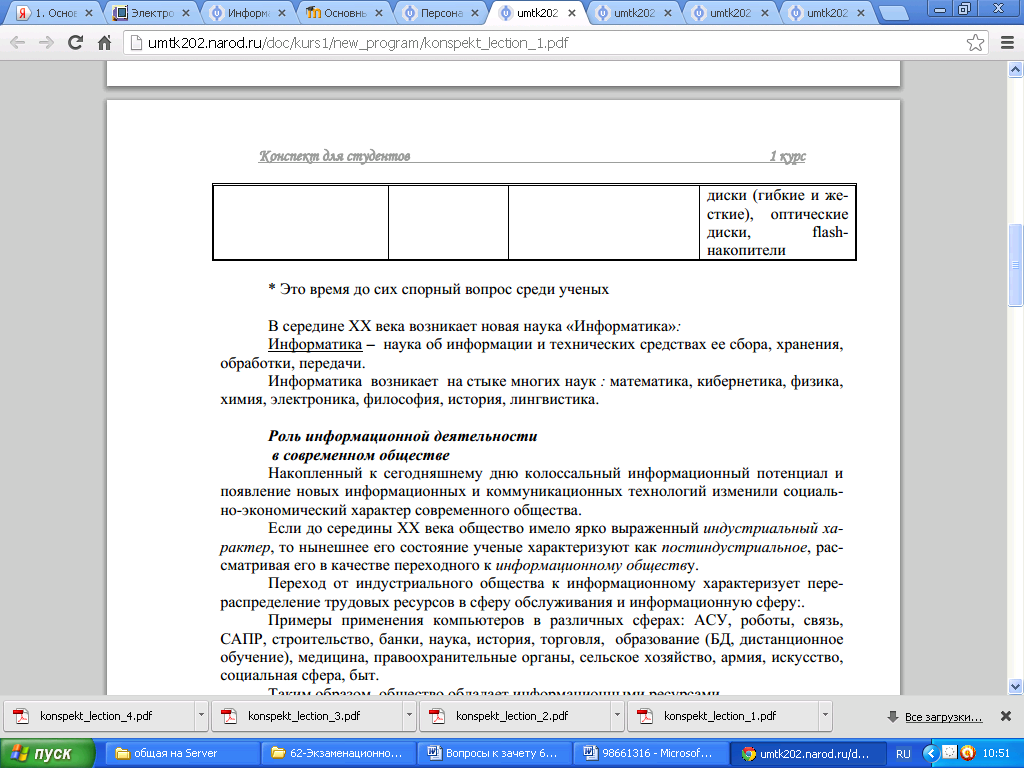

Накопленный к сегодняшнему дню колоссальный информационный потенциал и появление новых информационных и коммуникационных технологий изменили социально-экономический характер современного общества.

Если до середины ХХ века общество имело ярко выраженный индустриальный характер, то нынешнее его состояние ученые характеризуют как постиндустриальное, рассматривая его в качестве переходного к информационному обществу. Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний.

По сравнению с индустриальным обществом, где все направлено на производство и потребление товаров, в информационном обществе производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли умственного труда. От человека требуется способность к творчеству, возрастает спрос на знания.

Материальной и технологической базой информационного общества становятся различного рода системы на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, информационной технологии, телекоммуникационной связи. Информация легко и быстро распространяется по требованиям заинтересованных людей и организаций и выдается им в привычной для них форме. Стоимость пользования информационными услугами невысока, поэтому они доступны каждому. Процесс компьютеризации избавляет людей от рутинной работы, позволяет обеспечить высокий уровень автоматизации обработки информации в производственной и социальной сферах.

Примеры применения компьютеров в различных сферах: Автоматизированные системы управления (АСУ), роботы, связь, системы автоматизированного проектирования (САПР), строительство, банки, наука, история, торговля, образование (базы данных, дистанционное обучение), медицина, правоохранительные органы, сельское хозяйство, армия, искусство, социальная сфера, быт.

Выделяют характерные черты информационного общества:

- решена проблема информационного кризиса, т.е. доступна практически любая информация;

- обеспечено первенство информации по сравнению с другими ресурсами;

- в основу общества заложены автоматизированные создание, хранение, обработка и использование информации с помощью новейшей информационной техники и технологии;

- информационные технологии все больше приобретает глобальный характер, охватывая все сферы социальной деятельности человека;

- с помощью средств информатики реализован свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей цивилизации и т.д.

Кроме положительных моментов прогнозируются и опасности информатизации:

- все большее влияние на общество средств массовой информации;

- информационные технологии могут разрушить частную жизнь людей и организаций;

- существует проблема отбора качественной и достоверной информации.

В. 3. Информационные ресурсы современного общества.

Любое государство, общество, форма и частное лицо имеют определенные ресурсы, необходимые для его жизнедеятельности.

Ресурс – это запас или источник некоторых материальных ценностей.

Выделяют:

природные ресурсы – объекты, процессы, условия природы, используемые обществомдля удовлетворения материальных и духовных потребностей людей;

трудовые ресурсы – люди, обладающие общеобразовательными и профессиональными знаниями для работы в обществе;

финансовые ресурсы – денежные средства, находящиеся в распоряжении государственной или коммерческой структуры;

энергетические ресурсы – носители энергии, например уголь, нефть, нефтепродукты, газ, гидроэнергия, электроэнергия и т.д.

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах. К информационным ресурсам уместно относить все научно-технические знания, произведения литературы и искусства, множество иной информации общественно-государственной значимости. Информационные ресурсы являются неисчерпаемыми.

Существуют следующие виды информационных ресурсов:

1) Средства массовой информации (СМИ). Их отличительной чертой является высокий уровень посещаемости (например, сайт НТВ, "Вести" и т.п.), быстрая смена информации, наличие видеоряда на сайте.

2) Электронные библиотеки. Электронная библиотека - распределенная информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного пользователя виде.

3) Электронные базы данных (БД) – это, как правило, большой массив данных определенным образом структурированных. Один из типов баз данных - это документы, набранные при помощи текстовых редакторов и сгруппированные по темам. Другой тип - это файлы с электронными таблицами, которые объединены в группы по характеру их использования. Пример БД – юридический справочник, сборник статей, электронные энциклопедии общего назначения и др.

4) Сайты. Корпоративный сайт - это Интернет-ресурс, посвященный какой-то организации, фирме, предприятию. Как правило, он знакомит пользователей с фирмой, направлениями и видами ее деятельности, отражает различные справочные материалы: прайс-листы, условия поставок и оплаты; рекламную информацию: наличие сертификатов качества, участие в выставках, публикации в прессе, контактную информацию.

В отличие от корпоративного сайта выделяют персональный и любительский сайт, домашнюю страничку. Они отличаются полнотой представляемой информации и профессионализмом исполнения.

Как правило, на сайте можно познакомиться с информацией узкотематической направленности. Глубина ее раскрытия может быть разной: от чисто ознакомительной, поверхностной до высокопрофессиональной, освещающей все стороны деятельности. Определяет информативность сайта его владелец. На сайтах может быть представлено большое количество гиперссылок, которые помогают ориентироваться в нем, а также переходить на другие веб-страницы.

5) Сервисы - это группа сайтов, на которых можно воспользоваться разнообразными сервисными услугами: электронным почтовым ящиком, блогом (а также познакомиться с правилами его ведения), поиском, различными каталогами, словарями, справочниками, прогнозом погоды, телепрограммой, курсами валют и т.д. Например, Яндекс, Рамблер и т.п.

Информационный портал - это веб-сайт, организованный как многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов, обновление которого происходит в реальном времени. Примером информационного портала может служить портал информационной поддержки единого государственного экзамена http:// http://ege.edu.ru/ru/

В.4. Меры обеспечения информационной безопасности. Виды правонарушений в сфере информации.

В связи с возрастающим значением информационных ресурсов предприняты ряд правовых мер для их охраны и защиты.

Жизненно важной для общества становится проблема информационной безопасности действующих систем хранения, передачи и обработки информации.

Компьютеры контролируют работу атомных реакторов, распределяют электроэнергию, управляют самолётами и космическими кораблями, определяют надёжность систем обороны страны и банковских систем, т.е. используются в областях общественной жизни, обеспечивающих благополучие и даже жизнь множества людей.

О важности проблемы информационно безопасности свидетельствуют многочисленные факты. Более 80% компьютерных преступлений осуществляется через глобальную сеть Интернет, которая обеспечивает широкие возможности злоумышленникам для нарушений в глобальном масштабе.

Перечислим некоторые виды компьютерных преступлений, когда компьютер является инструментом для совершения преступления, а объектом преступления является информация:

1. Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации. Лицо получает доступ к секретной информации, например, путём подбора шифра (пароля).

2. Нарушение работоспособности компьютерной системы. В результате преднамеренных действий ресурсы вычислительной системы становятся недоступными, или снижается её работоспособность. Примером такого рода преступлений является создание и распространение компьютерных вирусов.

3. Подделка (искажение или изменение), т.е. нарушение целостности компьютерной информации. Эта деятельность является разновидностью неправомерного доступа к информации. К подобного рода действиям можно отнести подтасовку результатов голосования на выборах, референдумах и т.д. путем внесения изменений в итоговые протоколы.

Меры обеспечения информационной безопасности:

• Организационные, т.е.повышение квалификации персонала, контролируемые каналы распространения информации, разделение прав доступа, уничтожение ненужных копий документов,

соблюдение коммерческой тайны персоналом.

• Юридические. В России действуют Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»

и Закон «Об авторском праве и смежных правах».

Уголовный Кодекс содержит статьи:

- Ст. 272 «О неправомерном доступе к компьютерной информации»

- Ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ»

- Ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или сети ЭВМ»

• Программно-технические:

- Защита от компьютерных вирусов

- Шифрование данных

- Резервное копирование данных

- Ограничение доступа к устройствам и файловой системе

- Контроль трафика с помощью межсетевых экранов (брандмауэров)

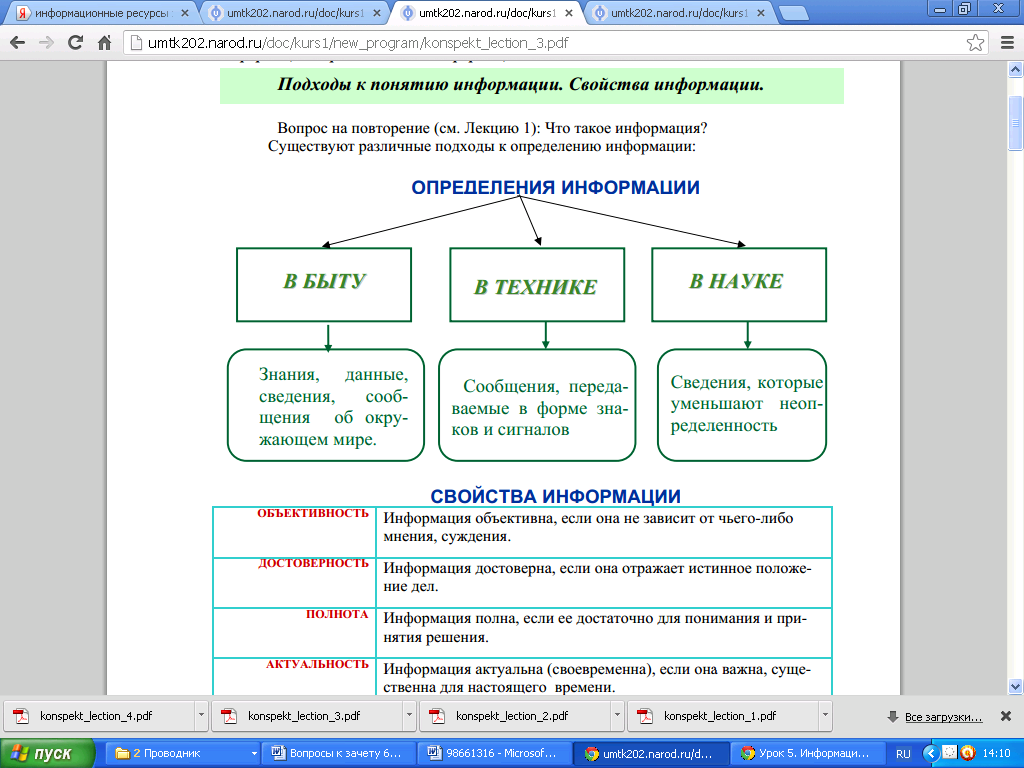

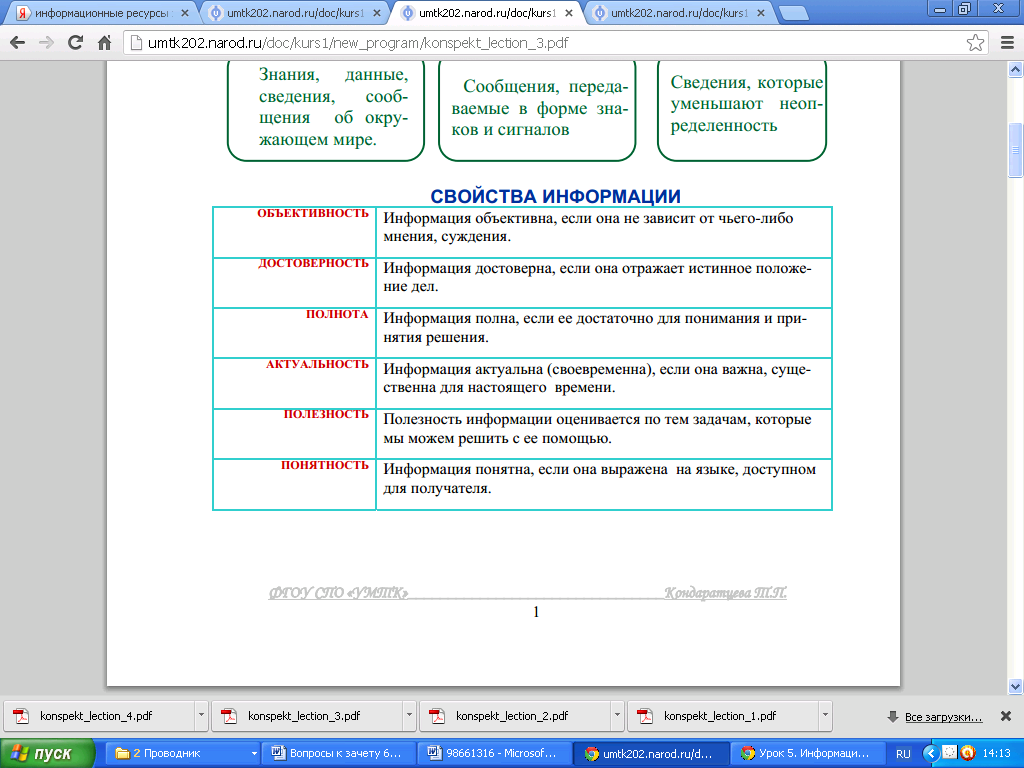

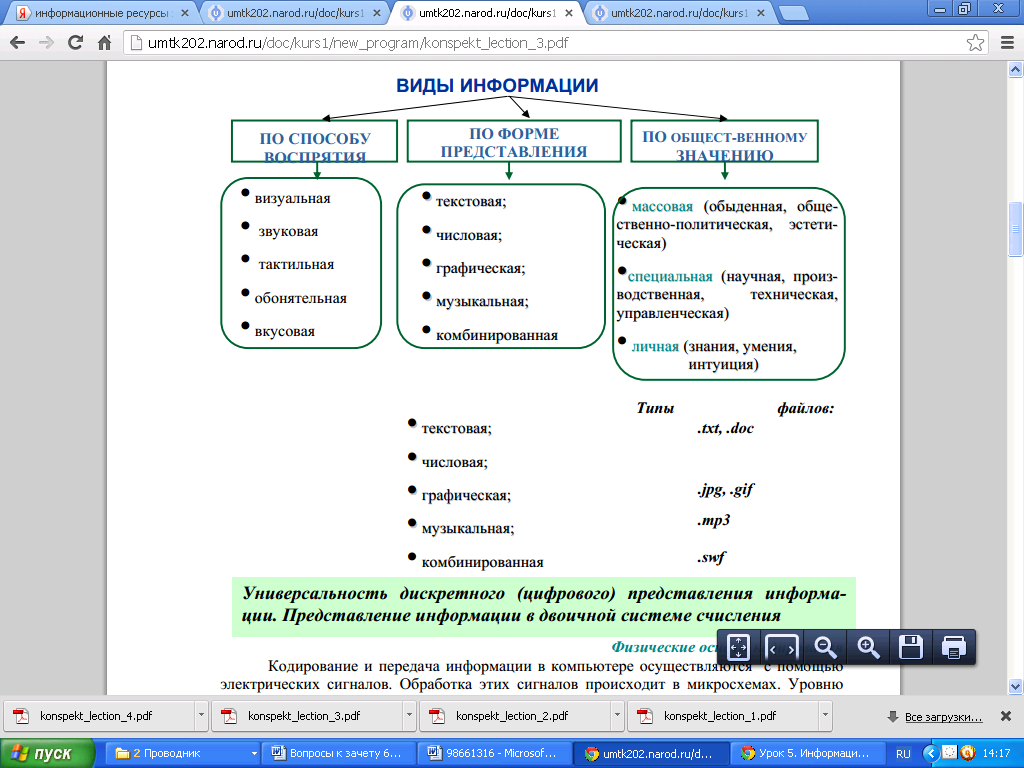

В. 5. Подходы к понятию информации. Свойства и виды информации

Существуют различные подходы к определению понятия информации:

В информатике Информация – это знания, данные, сведения, сообщения об окружающем нас мире, зафиксированные на материальных носителях.

Действия, производимые с информацией: сбор, преобразование (обработка), передача, хранение.

В. 6. Подходы к измерению информации. Единицы измерения информации.

В настоящее время получили распространение два подхода к определению понятия "количество информации": вероятностный (чаще используется в теории информации) и

объемный (чаще используется в вычислительно технике).

Содержательный (вероятностный) подход к измерению информации. Сообщение – информативный поток, который в процессе передачи информации поступает к приемнику. Сообщение несет информацию для человека, если содержащиеся в нем сведения являются для него новыми и понятными, т.е. сообщение должно быть информативно. Если сообщение не информативно, то количество информации с точки зрения человека = 0. (Пример: вузовский учебник по высшей математике содержит знания, но они не доступны первокласснику).

Информативность сообщения характеризуется содержащейся в нем полезной информацией. Неопределенность некоторого события - это количество возможных исходов данного события. Так, например, неопределенность погоды на завтра обычно заключается в диапазоне температуры воздуха и возможности выпадения осадков.

Содержательный подход часто называют субъективным, так как разные люди (субъекты) информацию об одном и том же предмете оценивают по-разному. Но если число исходов не зависит от суждений людей (случай бросания кубика или монеты), то информация о наступлении одного из возможных исходов является объективной.

Алфавитный (объемный) подход основан на том, что всякое сообщение можно закодировать с помощью конечной последовательности символов некоторого алфавита. Носителями информации являются любые последовательности символов, которые хранятся, передаются и обрабатываются с помощью компьютера.

Алфавитный подход является объективным, т.е. он не зависит от субъекта, воспринимающего сообщение.

Множество используемых в тексте символов называется алфавитом.

Полное количество символов алфавита называется мощностью алфавита.

Чем меньше знаков в используемом алфавите, тем длиннее сообщение. Так, например, в алфавите азбуки Морзе всего три знака (точка, тире, пауза), поэтому для кодирования каждой русской или латинской буквы нужно использовать несколько знаков, и текст, закодированный по Морзе, будет намного длиннее, чем при обычной записи.

Единицы измерения информации

Единица измерения количества информации называется БИТ (от англ. bit, сокращенно от binary digit – двоичная цифра).

Бит — слишком мелкая единица измерения. На практике чаще применяется более крупная единица — байт. 1 байт = 8 бит

Используются также ещё более крупные производные единицы информации:

1 Килобайт (Кб) = 1024 байт = 210 байт,

1 Мегабайт (Мб) = 1024 Кб = 220 байт,

1 Гигабайт (Гб) = 1024 Мб = 230 байт.

В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой информации входят в употребление такие производные единицы, как:

1 Терабайт (Тб) = 1024 Гб = 240 байт,

1 Петабайт (Пб) = 1024 Тб = 250 байт.

1 Эксабайт (Эб) = 1024 Пб = 260 байт.

В.7. Информация и управление. Обратная связь.

После Второй мировой войны сформировалась новая наука кибернетика, занимающаяся вопросами управления и обработки информации, а именно: математическим описанием процессов управления в машинах, механизмах, сложных системах, в т.ч. и электронных, в живых организмах.

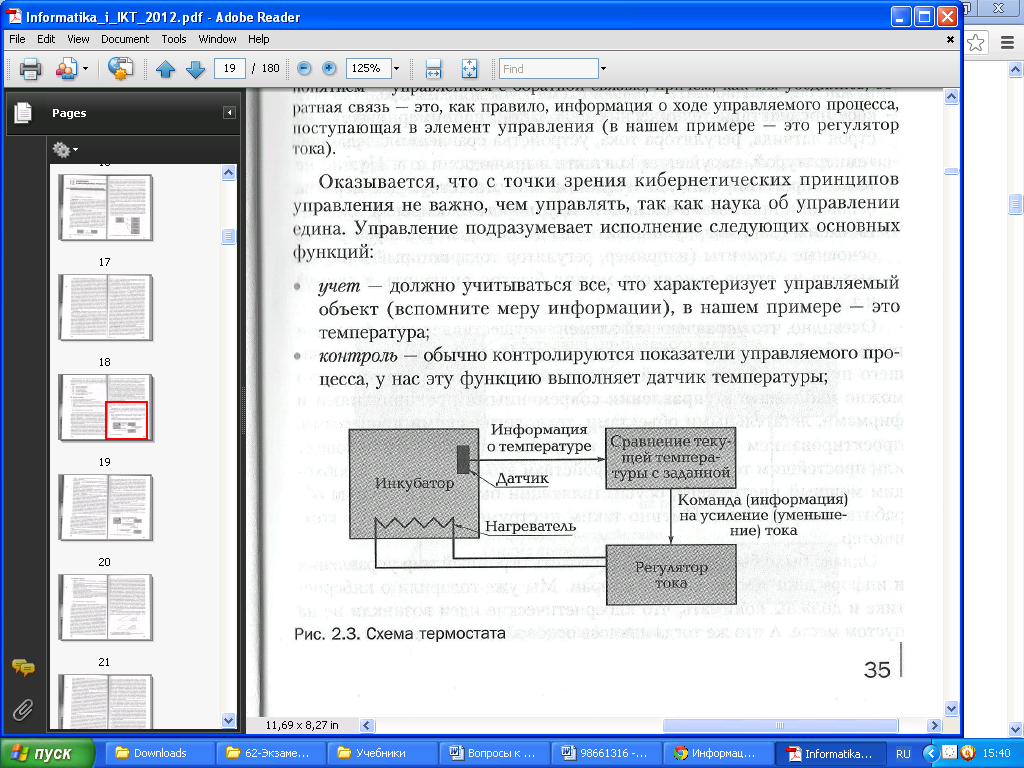

Рассмотрим процесс управления на примере термостата — автоматического устройства для поддержания заданной температуры (рис. 2.3). Он используется и в аппаратуре для тонких биохимических исследований, и даже в инкубаторах для выведения цыплят. Температура внутри устройства контролируется датчиком и постоянно сравнивается с заданной. Если температура понижается, то информация об этом в виде специального сигнала поступает и устройство, регулирующее электрический ток, к которому присоединен нагреватель, ток увеличивается и повышает температуру. Как только температура в устройстве достигнет заданной величины, датчик проинформирует об этом регулятор, который отключит или уменьшит ток.

В рассмотренной схеме можно выделить прямую связь — воздействие тока на температуру в инкубаторе через нагреватель, и обратную связь — информацию от датчика о температуре и, соответственно, команду (информацию) на усиление или уменьшение тока.

Управление подразумевает исполнение следующих основных функций:

• учет — должно учитываться все, что характеризует управляемый объект, в нашем примере — это температура;

• контроль — обычно контролируются показатели управляемого процесса, у нас эту функцию выполняет датчик температуры;

• анализ — например, сравнение фактической температуры с той, которая должна быть;

• нормирование — установление различных норм и нормативов, в нашем примере — это та температура, которую нужно поддерживать в инкубаторе;

• планирование — выработка плана действий по управлению процессом, у нас — это срок пребывания яиц в инкубаторе, по истечении которого должны вылупиться цыплята;

• регулирование — прямое воздействие на управляемый процесс на основании информации, полученной по обратной связи, в нашем примере это увеличение или уменьшение тока и, соответственно, температуры в инкубаторе;

• организация — подразумевает самые различные формы, в нашем случае — это организация схемы, позволяющей эффективно управлять процессом выведения цыплят в инкубаторе;

• прогнозирование — очень важная функция управления, говоря просто, это умение представлять себе, к чему могут привести последствия принимаемых решений или производимых действий. В данном примере мы должны представлять себе последствия технических неполадок, например, выхода из строя датчика, регулятора тока, устройства сравнения с заданной температурой, нарушения контакта в проводах и т.п. Нужно не только прогнозировать, но и принимать соответствующие меры на основании прогноза, в частности задублировать основные элементы схемы (например, установить два датчика), иметь в резерве ее основные элементы (например, регулятор тока, который в случае выхода из строя основного можно быстро включить в схему) и т.д.

Бывают управляющие системы без обратной связи. Они называются разомкнутыми, в таких системах информация как отклик на управляющий сигнал отсутствует.

Выводы:

1) управление в любых системах осуществляется на основании информации;

2) структура систем с обратной связью (их еще называют самоуправляемыми или замкнутыми) одинакова и не зависит от природы управляющих и управляемых элементов;

3) роль информации во всех таких системах одинакова и не зависит от природы системы.

В.8. Информация и моделирование

Моделирование позволяет лучше понять различные предметы, явления, процессы.

Виды моделирования:

1) Натурное моделирование. Суть его заключалась в том, что создавалась, как правило, уменьшенная модель, точно повторяющая формы и очертания моделируемою объекта. Вполне очевидно, что модель более доступна, чем сам объект. Воздействуя на эти модели такими факторами, как статическая нагрузка, ветер, вода, воздух, специалисты наблюдали за поведением объекта, делали определенные замеры интересовавших их параметров и с помощью формул пересчета с учетом масштабирования пытались спрогнозировать поведение реального объекта в аналогичных условиях, т.е. фактически ими анализировались информационные признаки моделей, на основании которых и делались соответствующие выводы..

2) Полунатурное моделирование. При таком процессе либо создавалась упомянутая выше модель, либо брался сам объект, и к нему присоединялись всевозможные датчики, необходимые для съема интересующей информации.

При этом появилась проблема: информация с датчиков носила аналоговый, т.е. непрерывный, характер, а компьютер работает в цифровом (дискретном, т.е. прерывистом, импульсном) режиме. Возникла потребность в аналого-цифровом и цифро-аналоговом преобразовании.

Для преобразования цифровых сигналов в аналоговые используется модуляция. Демодуляция состоит в обратном — от плавной кривой перейти к совокупности дискретов.

3) Информационные модели - это описание объектов-оригиналов с помощью алгоритмов. Например, при математическом моделировании некоторое явление, процесс или предмет описывается совокупностью математических закономерностей (формул, условий и т.д.), в результате чего образуется математическая модель, которая исследуется по специальным алгоритмам.

Основа моделирования — информация.

Очевидно, что для одного и тот же объекта можно сформировать различные модели, учитывающие разные факторы, определяющие свойства и поведение объекта. Собственно, правильный выбор таких факторов и определяет эффективность модели.

Принято различать графический (чертежи, графики, рисунки, эскизы), описательный (всевозможные словесные описания, например, словесный портрет человека), информационно-логический и математический виды представления моделей.

В. 9. Структурные информационные модели.

Структурные информационные модели определяют построение таких важных средств, как базы данных (структурированные хранилища информации) и, соответственно, системы управления базами данных (СУБД).

В тех случаях, когда необходимо переработать большой объем информации, ее нужно структурировать, т.е. выделить в ней элементарные составляющие и их взаимосвязи.

Информационная структура представляет собой упорядоченную систему данных. Наиболее простыми информационными структурами являются списки, таблицы, схемы, графы.

Пример табличного структурирования информации — школьное расписание уроков.

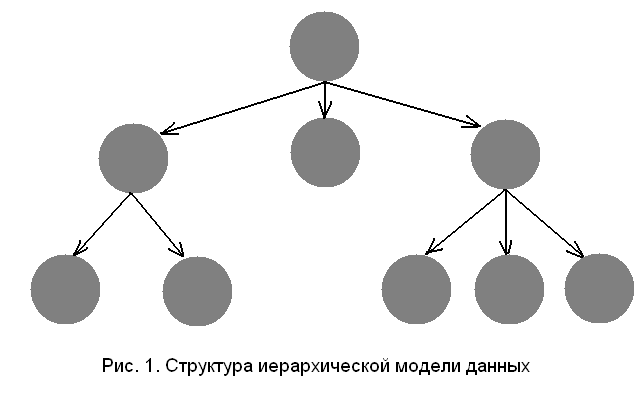

Основными структурными моделями являются иерархическая, сетевая и табличная.

Иерархическая модель представляется в виде дерева, где отдельные элементы объекта являются узлами, а стрелочки показывают связи между этими элементами (рис. 1).

Такая модель обладает следующими свойствами:

1. Иерархия начинается с верхнего узла. Каждый узел имеет характеристики (атрибуты), которые описывают моделируемый объект в данном узле.

2. Чем ниже уровень, тем выше зависимость» узла.

3. Каждый узел имеет только одну связь с более высоким уровнем. Каждый узел может иметь несколько связей с «зависимыми» (более низкими) уровнями.

4. Доступ к любому элементу структуры осуществляется только черед верхний узел по принципу «сверху-вниз».

5. Количество узлов не имеет ограничений.

Например, в биологии весь животный мир рассматривается как иерархическая система (тип, класс, отряд, семейство, род, вид). В информатике используется иерархическая файловая система.

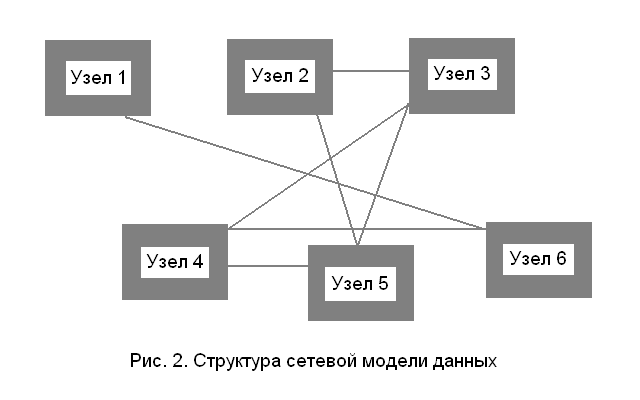

В сетевой модели каждый узел может иметь любое количество связей с другими узлами без соблюдения какой бы то ни было иерархии (рис. 2).

Сетевые информационные модели применяются для отражения таких систем, в которых связь между элементами имеет сложную структуру. Например, различные части сети Интернет (американская, европейская, российская и т.д.) связаны между собой высокоскоростными линиями связи. При этом какие-то части (американская) имеют прямые связи со всеми региональными частями, в то время как другие могут обмениваться информацией между собой только через американскую часть (например, российская и японская).

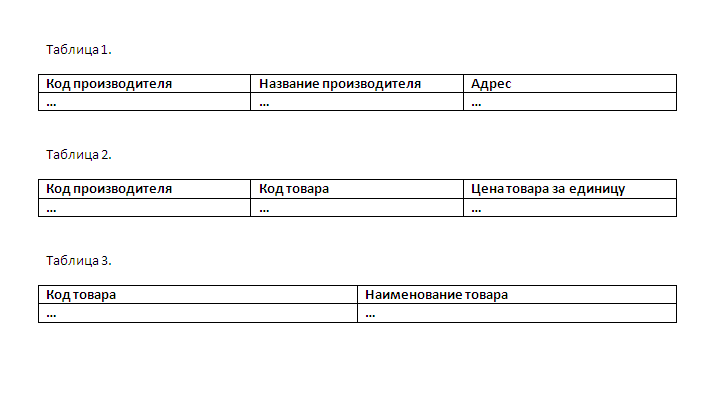

В табличной модели каждой объект моделируемой системы описывается в виде таблицы с набором атрибутов. Атрибуты, или поля, — это построчные ячейки таблицы. Взаимосвязь между таблицами описывается отношениям между полями.

Взаимосвязь между полями разных таблиц может иметь три вида:

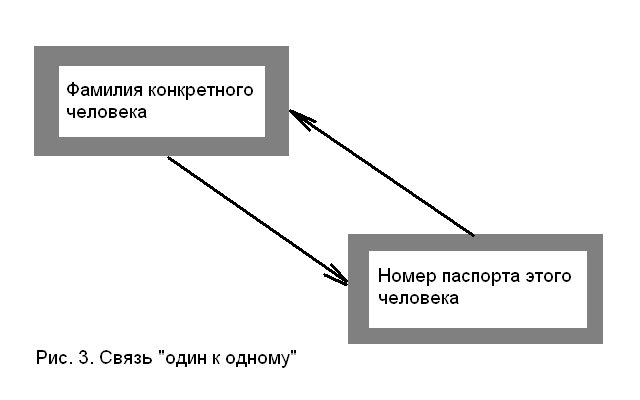

1. «Один к одному». Одному элементу первого объекта соответствует только один элемент второго объекта. Например, конкретному человеку может соответствовать не более одного номера паспорта, а одному номеру паспорта — не более одного конкретною человека.

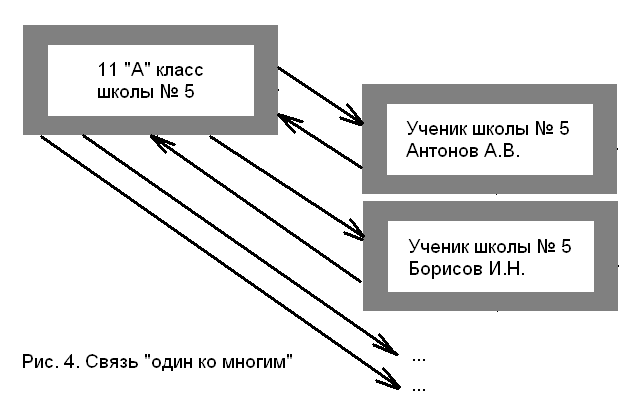

2. «Один ко многим». Одному элементу первого объекта может соответствовать несколько элементов второго объекта, а одному элементу второго объекта может соответствовать только один элемент первого объекта. Например, в 11 «А» классе школы № 5 может учиться несколько учеников, а конкретный ученик школы № 5 может учиться не более чем в одном классе.

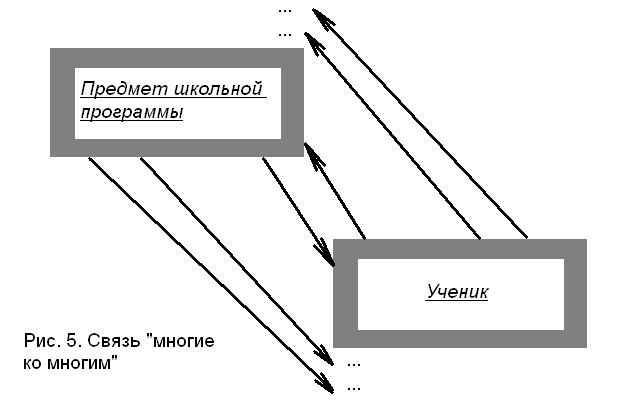

3. «Многие ко многим». Каждому элементу первого объекта может соответствовать множество элементов второго, и каждому элементу второго - множество элементов первого. Например, один предмет школьной программы могут изучать многие ученики, и один ученик может изучать многие предметы школьной программы.

В.10. Кодирование текстовой информации.

Любые числа в памяти компьютера кодируются числами двоичной системы счисления. Для этого существуют правила перевода.

Однако в памяти ЭВМ хранятся и другие виды информации. Компьютер работает с разными видами информации, такими как: текстовая, числовая, графическая, звуковая.

С точки зрения ЭВМ текст состоит из отдельных символов. К числу символов принадлежат не только буквы (заглавные или строчные, латинские или русские), но и цифры, знаки препинания, спецсимволы типа "=", "(", "&" и т.п. и даже пробелы между словами.

Итак, любое математическое выражение или слово состоит из отдельных элементов – символов.

Символы на экране компьютера формируются на основе двух вещей — наборов векторных форм всевозможных символов (они находятся в файлах со шрифтами) и кода, который позволяет выбрать из этого набора векторных форм именно тот символ, который нужно будет использовать.

Кодирование текстовой информации заключается в том, что каждому символу ставится в соответствие уникальный десятичный код от 0 до 255 или соответствующий ему двоичный код от 00000000 до 11111111.

Таким образом, человек различает символы по их начертанию, а компьютер - по их коду.

Формула определения количества информации: N = 2b,

где N – мощность алфавита (количество символов),

b – количество бит (информационный вес символа).

В алфавит мощностью 256 символов можно поместить практически все необходимые символы. Такой алфавит называется достаточным.

Двоичный код каждого символа в компьютерном тексте занимает 1 байт памяти.

Таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в соответствие порядковые номера, называется таблицей кодировки.

Для разных типов ЭВМ используются различные таблицы кодировки.

Международным стандартом для ПК стала таблица ASCII (Американский стандартный код для информационного обмена).

Кодировка ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Поряд-ковый № |

Код |

Символ |

|

0-31 |

00000000-00011111 |

Управляющие символы. Их функция – управление процессом вывода текста на экран или печать, подача звукового сигнала, разметка текста и т.п. |

|

32-127 |

00100000-01111111 |

Стандартная часть таблицы (английская). Сюда входят строчные и прописные буквы латинского алфавита, десятичные цифры, знаки препинания, всевозможные скобки, коммерческие и другие символы. |

|

128-255 |

10000000-11111111 |

Альтернативная часть таблицы (русская). Вторая половина кодовой таблицы ASCII, называемая кодовой страницей , может иметь различные варианты, каждый вариант имеет свой номер. Кодовая страница в первую очередь используется для размещения национальных алфавитов, отличных от латинского. В русских национальных кодировках в этой части таблицы размещаются символы русского алфавита. |

|

В настоящее время существуют пять различных кодировок кириллицы: КОИ8-Р, Windows, MS-DOS, Macintosh,ISO.

Из-за этого часто возникают проблемы с переносом русского текста с одного компьютера на другой, из одной программной системы в другую.

Это 16-разрядная кодировка, т.е. в ней на каждый символ отводится 2 байта памяти.

При этом объем занимаемой памяти увеличивается в 2 раза. Но зато такая кодовая таблица допускает включение до 65536 символов.

Полная спецификация стандарта Unicode включает в себя все существующие, вымершие и искусственно созданные алфавиты мира, а также множество математических, музыкальных, химических и прочих символов.

В. 11. Кодирование звуковой информации.

Каждый компьютер, имеющий звуковую плату, микрофон и колонки, может записывать, сохранять и воспроизводить звуковую информацию.

С помощью специальных программных средств (редакторов звукозаписей) открываются возможности по созданию, редактированию и прослушиванию звуковых файлов.

Создаются программы распознавания речи и, в результате, появляется возможность управления компьютером при помощи голоса.

Раздел физики, занимающийся изучением звуковых явлений, называется акустикой.

Явления, связанные с возникновением и распространением звуковых волн, называются акустическими явлениями.

Упругие волны в воздухе с частотой от 16 до 20000 Гц вызывают у человека звуковые ощущения. Волны с частотой меньше 16 Гц называют инфразвуковыми, а с частотой больше 20 000 Гц - ультразвуковыми.

Скорость распространения звука зависит от упругих свойств среды, ее плотности и температуры. В нормальных условиях скорость звука равна 331 м/с. Скорость звука не зависит от частоты.

П

о

принятой классификации звук подразделяют

на музыкальные звуки (тоны) и шумы.

о

принятой классификации звук подразделяют

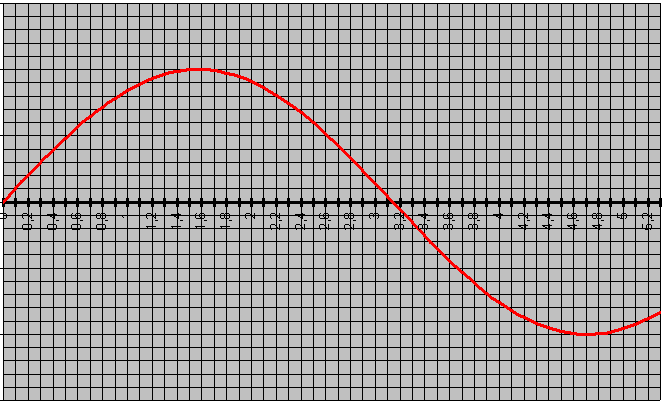

на музыкальные звуки (тоны) и шумы.Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой.

Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека, чем больше частота сигнала, тем выше тон.

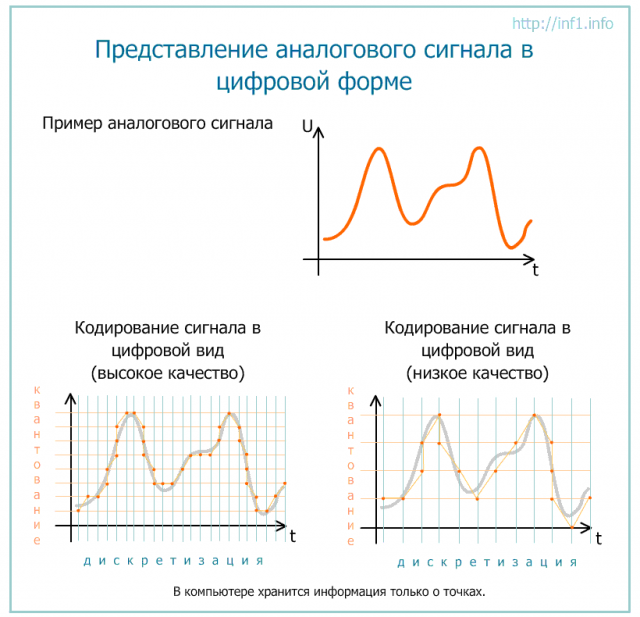

Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть превращен в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и единиц).

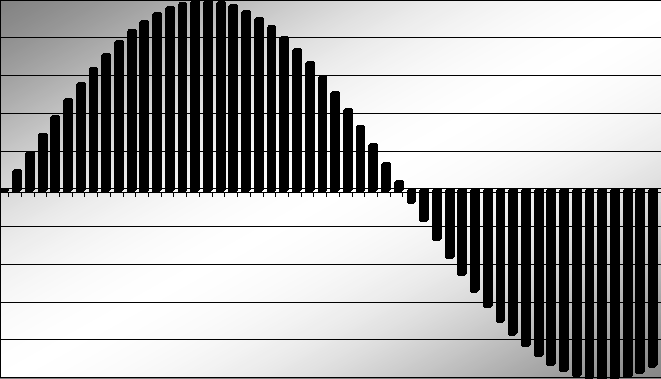

Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, причем для каждого такого участка устанавливается определенная величина амплитуды.

Аналоговый сигнал непрерывен по времени, а цифровой – это дискретный, импульсный, прерывистый сигнал.

Н

епрерывная

зависимость амплитуды сигнала от

времени А(t) заменяется на дискретную

последовательность уровней громкости.

Каждой “ступеньке” присваивается

значение уровня громкости звука, его

код (1, 2, 3 и т.д.).

епрерывная

зависимость амплитуды сигнала от

времени А(t) заменяется на дискретную

последовательность уровней громкости.

Каждой “ступеньке” присваивается

значение уровня громкости звука, его

код (1, 2, 3 и т.д.).

Современные звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину кодирование звука

Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной кодирования и частотой дискретизации.

Глубина кодирования – количество бит, отводимых для кодирования уровня громкости (амплитуды) звукового сигнала.

Частота дискретизации - количество измерений уровня сигнала в единицу времени.

Звуковые редакторы позволяют записывать воспроизводить и редактировать звук.

Оцифрованный звук представляется в звуковых редакторах в наглядной форме, поэтому операции копирования, перемещения и удаления частей звуковой дорожки можно легко осуществлять с помощью мыши. Можно накладывать звуковые дорожки друг на друга (микшировать звуки) и применять различные акустические эффекты (эхо, воспроизведение в обратном направлении и др.).

Звуковые редакторы позволяют изменять качество цифрового звука и объем звукового файла путем изменения частоты дискретизации и глубины кодирования. Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия в звуковых файлах в универсальном формате WAV или в формате со сжатием МР3, MIDI и др.

При сохранении звука в форматах со сжатием (напр., MP3) отбрасываются "избыточные" для человеческого восприятия звуковые частоты с малой интенсивностью, совпадающие по времени со звуковыми частотами с большой интенсивностью.

Применение такого формата позволяет сжимать звуковые файлы в десятки раз, однако приводит к необратимой потере информации (файлы не могут быть восстановлены в первоначальном виде).

Файлы формата MIDI являются набором команд для "зашитых" в звуковую плату ПК синтезированных звуков. При воспроизведении данного формата можно изменять тональность, темп, подменять инструменты.

MIDI имеет очень маленький объём и может воспроизводиться только при помощи специальных компьютерных программ MIDI-плееров. Формат MIDI не приемлем для записи и хранения голоса.

В.12. Кодирование графической информации.

С 80-х гг. развивается технология обработки на ПК графической информации.

Графическая информация может быть представлена в аналоговой и дискретной формах.

Аналоговый сигнал непрерывен по времени, а цифровой – это дискретный, импульсный, прерывистый сигнал.

Цифровое (дискретное) изображение может быть выполнено в растровом редакторе и в векторном редакторе.

При растровом представлении изображения оно разбивается на отдельные точки (пиксели), каждая из которых имеет свой цвет. Пиксель - минимальный участок изображения, для которого можно задать цвет. Форму представления на экране дисплея графического изображения, состоящего из отдельных точек (пикселей), называют растровой.

Растровый графический редактор предназначен для создания рисунков, диаграмм. Растровые редакторы подходят для обработки и ретуширования фотографий, создания фотореалистичных иллюстраций и создания рисунков от руки с помощью графического планшета. Пример растровых редакторов: Photoshop, Paint и др.

Разрешающая способность монитора (количество точек по горизонтали и вертикали), а также число возможных цветов каждой точки (= глубина цвета) определяются типом монитора.

В видеопамяти ПК хранится битовая карта (двоичный код изображения), она считывается процессором не реже 50 раз в секунду и отображается на экране. Объем видеопамяти определяется по формуле In = I · X · Y, где In - информационный объём видеопамяти в битах; X· Y - количество точек изображения; I - глубина цвета в битах на точку.

В векторной графике любой чертёж состоит из отрезков, дуг, окружностей

Положение каждого отрезка на чертеже задаётся координатами двух точек, определяющих его начало и конец.

Окружность задаётся координатами центра и длиной радиуса.

Дуга – координатами начала и конца, центром и радиусом.

Для каждой линии указывается её тип: тонкая, штрихпунктирная и т.д.

Минимальной единицей, обрабатываемой векторным графическим редактором, является объект (прямоугольник, круг, дуга и др.).

Пример векторных редакторов: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCAD, NanoCAD и др.

Хранение информации в векторной форме значительно сокращает необходимый объём памяти по сравнению с растровой формой представления информации.

Векторные редакторы более пригодны для создания чертежей, логотипов, специальных иллюстраций (например, мультипликация, сложные геометрические шаблоны), технических иллюстраций, создания диаграмм и составления блок-схем.

В. 13. Автоматизированные системы управления. Станки с числовым программным управлением. Определение. Примеры.

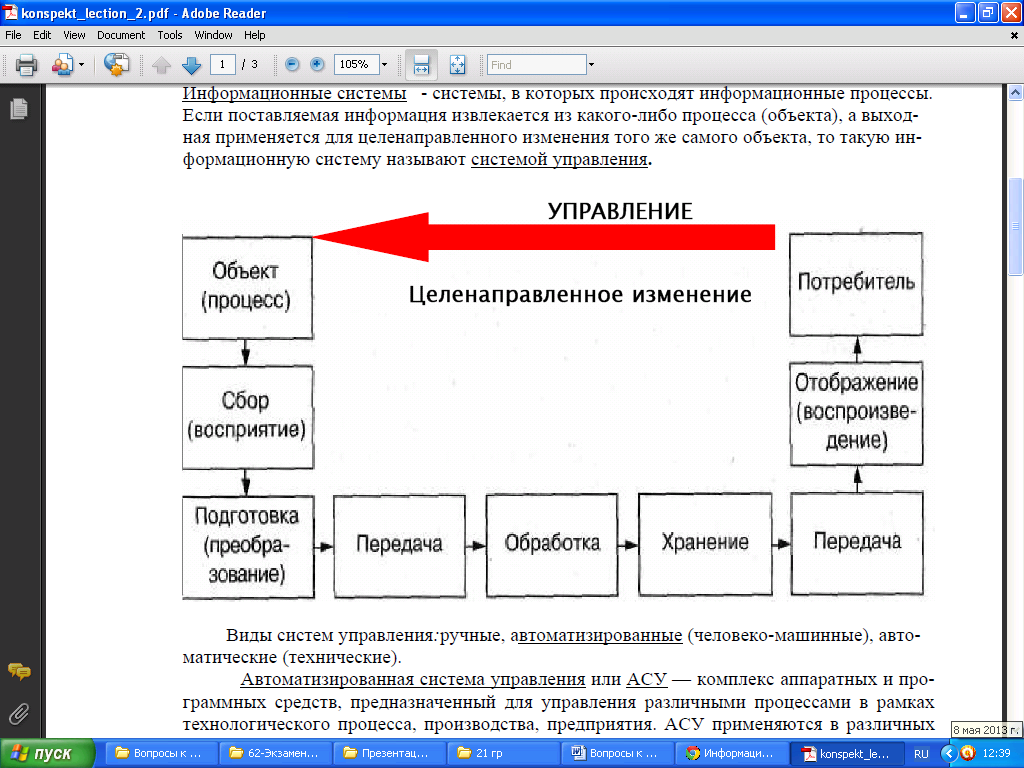

Информационный процесс — процесс получения, создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации. (См. рис.)

Информационные системы - системы, в которых происходят информационные процессы. Если поставляемая информация извлекается из какого-либо процесса (объекта), а выходная применяется для целенаправленного изменения того же самого объекта, то такую инормационную систему называют системой управления.

Виды систем управления: ручные, автоматизированные (человеко-машинные), автоматические (технические).

Автоматизированная система управления или АСУ — комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин автоматизированная, в отличие от термина автоматическая подчёркивает сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо не подающихся автоматизации.

АСУ различного назначения, примеры их использования.

1) АСУ современного хлебопекарного предприятия должна комплексно отражать сферы деятельности хлебозавода: складской учет сырья, материальных средств, продукции основного, а также вспомогательного производств хлебозавода, учета качества сырья (продукции), финансового учета (анализа), налогового (бухгалтерского) учета, планирования производства хлеба и хлебобулочных изделий, финансовых результатов деятельности предприятия хлебопекарной промышленности.

Использование АСУ позволяет руководству предприятия принимать обоснованные, грамотные решения при производстве хлебобулочных изделий.

2) Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) зерноперерабатывающих предприятий

Современные средства АСУ ТП зерноперерабатывающих предприятий позволяют значительно снизить потери при хранении и переработке зерна, сэкономить энергоресурсы зерноперерабатывающих предприятий, элеваторов, минимизировать влияние человеческого фактора, рисков возникновения аварийных ситуаций работы автоматизированных технологических комплексов по хранению и переработке зерна.

Примеры оборудования с числовым программным управлением.

Числовое программное управление (ЧПУ) означает компьютеризованную систему управления, считывающую инструкции специализированного языка программирования и управляющую приводами металло-, дерево- и пластмасообрабатывающих станков и станочной оснасткой.

Станки, оборудованные числовым программным управлением, называются станками с ЧПУ. Помимо металлорежущих (например, фрезерные или токарные), существует оборудование для резки листовых заготовок, для обработки давлением.

Система ЧПУ производит перевод программ из входного языка в команды управления главным приводом, приводами подач, контроллерами управления узлов станка (включить/выключить охлаждение, например). Для определения необходимой траектории движения рабочего инструмента в соответствии с программой рассчитывается траектория обработки деталей.

В. 14. История развития компьютерной техники

Доэлектронный период. С древних времен у человека была необходимость в использовании устройств для облегчения счета. В разных странах появлялись приспособления, действовавшие как счеты.

В начале 17 века французский математик и физик Блез Паскаль создал первую «суммирующую машину», названную Паскалиной, которая выполняла сложение и вычитание.

В 1670-1680 годах немецкий математик Лейбниц сконструировал счетную машину, которая выполняла все 4 арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление).

В 19 веке английский математик Чарлз Беббидж начал работать над первой вычислительной машиной - прообразом настоящих компьютеров. Он теоретически изложил идеи, вошедшие позднее в принципы построения современных компьютеров. Например, его «аналитическая машина» должна была иметь три блока: память, устройство для вычисления арифметических операций и блок для управления последовательностью действий машины. Также были предусмотрены устройства для ввода исходных данных и печати полученных результатов. Машина должна была действовать по программе, задающей последовательность выполнения действий. Математик Ада Лайвлес (дочь поэта Байрона) разработала первые программы для машины Беббиджа. Однако проект Беббиджа не был реализован из-за недостаточного развития технологии и отсутствия финансирования.

В 1924 году Холлерит основал фирму IBM для серийного выпуска табуляторов, принцип работы которых был построен на идеях Беббиджа.

В1941 году немецкий инженер Цузе построил небольшой компьютер на основе электромеханических реле, но из-за войны его труды не были опубликованы.

В 1943 году в США на одном из предприятий фирмы IBM Эйкен создал более мощный компьютер "Марк-1", который использовался для военных расчетов. Но электромеханические реле работали медленно и ненадежно.

Поколения ЭВМ. Под поколением ЭВМ понимают все типы и модели ЭВМ, разработанные различными конструкторскими коллективами, но построенными на одних и тех же научных и технических принципах.

Первое поколение ЭВМ (1946 - середина 50-х годов).

К первому поколению ЭВМ относят построенную в США в 1946 г. вычислительную машину ЭНИАК (ENIAC). Этот компьютер работал в тысячу раз быстрее, чем "Марк-1". Но большую часть времени он простаивал, т.к. для выполнения программы надо было несколько часов нужным образом подсоединять провода.

Совокупность элементов, из которых состоит компьютер, называется элементной базой. Элементной базой компьютеров I поколения служат электронно-вакуумные лампы, резисторы и конденсаторы. ЭВМ представляла собой множество громоздких шкафов и занимала специальный машинный зал, весила сотни тонн и расходовала сотни киловатт электроэнергии. Быстродействие – 10-20 тыс. операций в секунду.

Первая отечественная ЭВМ была создана в 1951 году под руководством академика С.А. Лебедева, и называлась она МЭСМ (малая электронная счетная машина). Позднее была создана БЭСМ-2 (большая электронная счетная машина).

Эксплуатация ЭВМ первого поколения слишком сложна из-за частого выхода из строя: электронные лампы часто перегорали и заменять их нужно было вручную. Обслуживанием такой ЭВМ занимался целый штат инженеров. Программы для таких машин писали в машинных кодах, надо было знать все команды машины и их двоичное представление. Кроме того стоили такие компьютеры миллионы долларов.

Второе поколение ЭВМ (конец 50-х - 60-е г.г.)

С изобретением транзистора в 1948 г. изменилась и элементная база ЭВМ. Появились первые печатные платы - пластины из изоляционного материала, на которых размещались транзисторы, диоды, резисторы и конденсаторы. Сократилось потребление электроэнергии, и уменьшились в сотни раз размеры. Производительность таких ЭВМ до 1 млн. оп./сек. При выходе из строя нескольких элементов производилась замена всей платы, а не каждого элемента в отдельности. После появления транзисторов самой трудоемкой операцией при производстве компьютеров стало соединение и спайка транзисторов для создания электронных схем. Появление алгоритмических языков облегчило процесс составления программ. Введен принцип разделения времени - различные устройства ЭВМ стали работать одновременно. В 1965 г. фирма Digital Equipment выпустила первый мини-компьютер PDP-8 размером с холодильник и стоимостью всего 20 тысяч долларов.

Третье поколение ЭВМ (конец 60-х - 70-е г.г.)

В 1958 году Джон Килби впервые создал интегральную схему или чип. Интегральная схема выполняла те же функции, что и электронная в ЭВМ второго поколения. Она представляла собой пластину кремния, на которой были размещены транзисторы и все соединения между ними.

Элементная база - интегральные схемы. Производительность: сотни тысяч - миллионы операций в секунду. Первой ЭВМ, выполненной на интегральных схемах, была IBM-360 в 1968 году. Количество транзисторов на единицу площади интегральной схемы увеличивалось ежегодно примерно вдвое. Это обеспечивало постоянное уменьшение стоимости и рост быстродействия компьютера. Увеличился объем памяти. Появились дисплеи, разные языки программирования.

Четвертое поколение ЭВМ (конец 70-х – 90-е гг.)

В 1970 году Маршиан Эдвард Хофф из фирмы Intel сконструировал первый микропроцессор размером менее 3 см, который был производительнее гигантской машины. Правда работал он гораздо медленнее, но и стоил он гораздо дешевле (около 500 долларов).

В 1974 году несколько фирм объявили о создании на основе микропроцессора Intel-8008 персонального компьютера, т.е. устройства, рассчитанного на одного пользователя.

С. Джобс и В. Возняк - основатели фирмы Apple Computer, которая с 1977 г. наладила выпуск персональных компьютеров "Apple".

В 1981 г. фирма IBM тоже начала выпускать ПК (ранее выпускала лишь большие компьютеры).

Одна из самых важных идей компьютеров четвертого поколения: для обработки информации используется одновременно несколько процессоров (мультипроцессорная обработка).

Для четвертого поколения ЭВМ использовались сверхбольшие интегральные схемы (СБИС).

Пятое поколение ЭВМ (90-е гг. – настоящее время)

Тип ЭВМ – ПК в сети. Цель использования компьютера – телекоммуникации, информационное обслуживание. Ключевые решения в обработке информации – коллективный доступ к информационным ресурсам, информационная безопасность. Тип пользователя – малообученные пользователи. Расположение пользователя – произвольное, мобильное.

Персональные компьютеры (ПК) используются повсеместно, имеют доступную цену. Для них разработано большое кол-во программных средств для различных областей применения. Сейчас ПК стал мультимедийным, т.е. обрабатывает не только числовую и текстовую информацию, но эффективно работает со звуком и изображением в интерактивном режиме.

Интерактивность — это способность информационно-коммуникационной системы, без участия человека, активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.

Портативные компьютеры - переносные компьютеры. Самый распространенный из них ноутбук.

Промышленные компьютеры предназначены для использования в производственных условиях (например, для управления станками, самолетами и поездами). К ним предъявляются повышенные требования по надежности безотказной работы, устойчивости к перепадам температуры, к вибрации и т.п. Поэтому обычные персональные компьютеры не могут использоваться как промышленные.