Геологическое строение

Среди геологических напластований поверхности Алтайского края четко вычленяются два структурных этажа: кристаллический фундамент, представленный метаморфическими и изверженными породами, и осадочный чехол, состоящий главным образом из континентальных отложений.

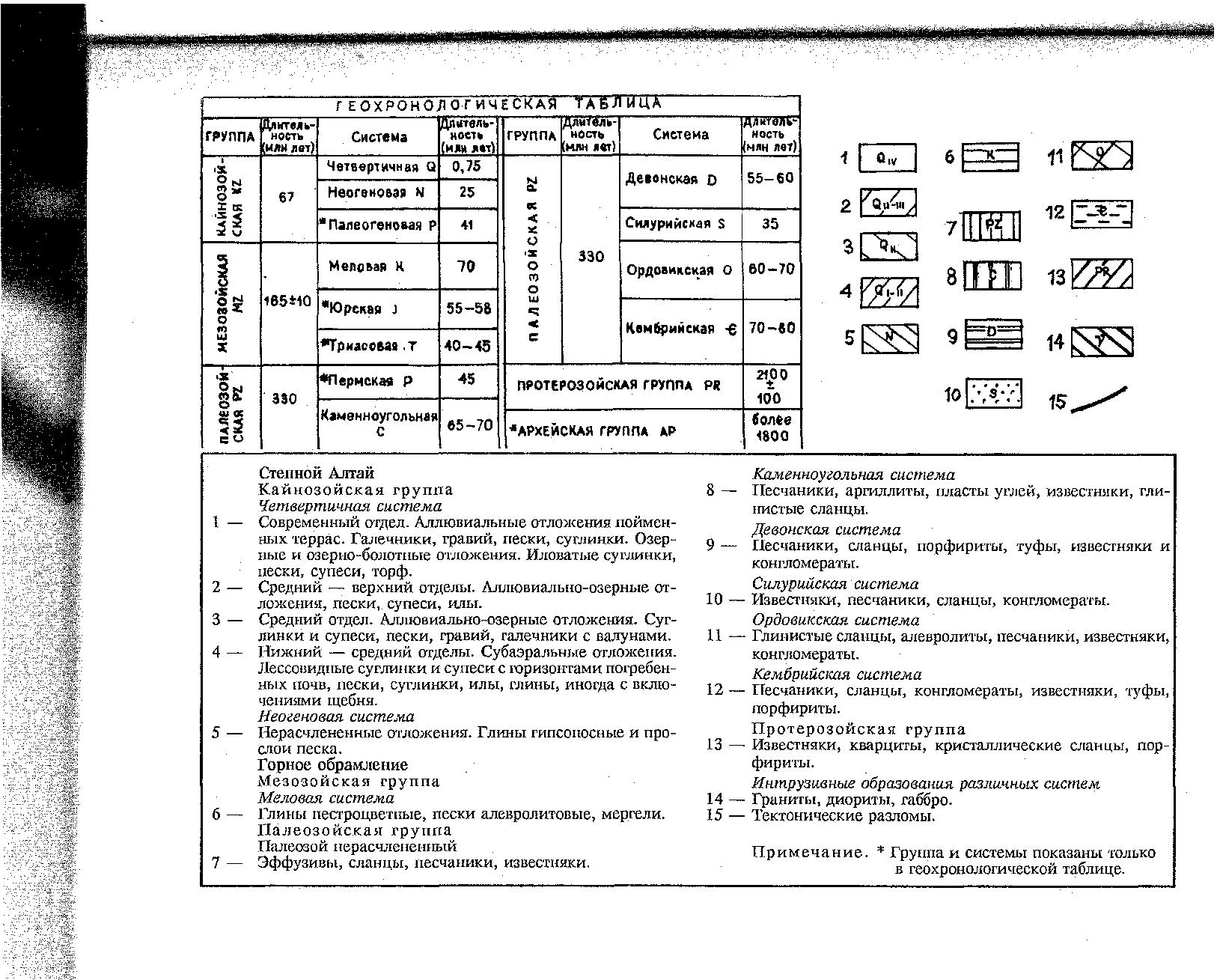

Фундамент. Палеозойский фундамент деально изучен в пределах Алтая и Салаира, где он выходит на поверхность. Для предгорий характерно развитие сильно дислоцированных, собранных в складки преимущественно северо-западного простирания, в различной степени метаморфизованных осадочных пород палеозоя. Чаще всего они представлены глинистыми сланцами, песчаниками, конгломератами, известняками и различными эффузивами, прорванными кислыми, основными и щелочными интрузиями. Аналогичные породы слагают также фундамент Кулундинской впадины. Выходы палеозойских пород на поверхность здесь единичны и встречаются только по периферии впадины в долинах Оби, Бии, Катуни и их крупных притоков (у Камня-на-Оби, Белокурихи, сел Сорокино, Кытманово, Мартынове Целинное, Новикове, Сростки, Точильное и Усть-Калманка). Кроме того, они вскрыты скважинами на правобережье Оби (от Бийска до Камня-на-Оби).

В альпийскую эпоху складчатости, опускаясь на разную глубину, поверхность палеозойского фундамента образовала целый ряд структурных террас: Центрально-Кулундинскую, Барнаульскую, Бийскую и Рубцовскую. В современном рельефе им в общих чертах соответствует Кулундинская низменность, Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность, Предалтайская равнина.

От предгорий Алтая и Салаира палеозойский фундамент ступенеобразно погружается к центру впадины, где залегает на глубине 400—500 м. Максимальные глубины (до 1000—1300 м) расположены в ее западной части (район Славгорода).

Осадочный чехол. В пределах Кулундинской впадины на поверхности палеозойского фундамента залегают рыхлые мезо-кайнозойские отложения главным образом континентального генезиса, относящиеся к осадкам юрского, мелового, неогенового и четвертичного периодов. Мощность этих отложений увеличивается в направлении от предгорий и гор, где она составляет 15—20 м, к центру Предалтайской впадины (район Славгорода). Стратиграфия этих отложений достаточно полно изучена.

В горном обрамлении Алтайской равнины на поверхности палеозойского фундамента формировались преимущественно четвертичные склоновые отложения, возрастное расчленение которых пока не проводилось. В настоящее время они распространены почти на всех элементах рельефа Алтая и Салаира, встречаются на Предалтайской и Предсалаирской равнинах.

По происхождению здесь выделяются дефлюкционно-элювиальные, коллювиально-дефлюкционные, коллювиалыю-делювиальные, делювиально-элювиальные, дефлюкционные, делювиально-солифлюкционные, делювиальные генетические типы отложений. Чаще всего это плотные суглинки с включениями более крупного обломочного материала (дресва и щебень), мощность которых колеблется от 0,5 до 10 м. Крупный материал характерен для коллювиальных и элювиальных отложений, менее крупный — для дефлюкционных, солифлюкционных и делювиальных осадков.

В основании серии четвертичных осадков залегает кочковская свита. Осадки ее чаще всего озерно-аллювиального генезиса с подчиненным значением субаэральных фаций, представлены карбонатными плотными глинами. Реже нижняя часть свиты сложена аллювиальными серыми слюдистыми песками. Мощность ее изменяется от 10 (в предгорьях) до 80—100 м (в центральных частях Кулун-динской впадины), возраст определяется как верхнеплиоценовый — нижнечетвертичный (примерно 690 тыс. лет).

На Приобском плато и Бийско-Чумыш-ской возвышенности над породами кочковской свиты лежит мощная толща (до 100— 150 м) лессовидных суглинков и супесей, чередующихся со слоями песков и горизонтами погребенных почв, названная краснодубровской свитой. Палеомагнитным методом возраст свиты определяется как плейстоценовый и исчисляется в пределах от 31000±800 до 863000±90000 лет.

Отложения краснодубровской свиты повсеместно обнажены в долине верхней Оби, на ее левом склоне, а также в многочисленных балках и оврагах, прорезающих Приобское плато и Бийско-Чумышскую возвышенность. Свита имеет четко выраженное ярусное строение, на что указывает многократное чередование в вертикальном разрезе грубого (песчаного и супесчаного) и тонкого (суглинистого) материала. Такое строение характерно для аллювия повышенной мощности, накапливающегося в условиях длительного прогибания территории. Возможно, верхние горизонты суглинистых пачек представляют собой отложения эоловой пыли, осевшей на поверхности древней аллювиальной равнины. На предгорных цокольных равнинах (Предалтайской и Предсалаирской) отложения свиты несколько грубеют в связи с появлением в ее составе пролювиального и делювиального материала, поступающего с гор.

С отложениями краснодубровской свиты сопряжены во времени отложения других погребенных долин рек Оби, Бии, Катуни, Песчаной, Иши, Белокурихи, Каменки, выделенные в монастырскую свиту.

Аллювий погребенных долин вскрыт скважинами под днищами современных долин этих рек и имеет мощность от 15 до 50 м. Верхние слои монастырской свиты обнажаются в цоколе первой надпойменной террасы Бии (г. Бийск) и представлены пойменной и русловой фациями аллювия (алеврит, мелкозернистые полимиктовые пески, гравийно-галечниковые отложения). Отложения свиты обнаруживаются также в низовьях рек Ануя (с. Ануйское) и Чарыша (с. Коробейниково).

Встречаются отложения монастырской свиты и на поверхности Каменского выступа у Камня-на-Оби. Они представлены слоем разнозернистых песков мощностью до 3 м, которые содержат большое количество целых раковин карбикул и унионид. Монастырские пески залегают в этом месте на размытой поверхности олигоценовых пород, обнажаясь в цоколе надпойменной террасы Оби в карьерах кирпичного завода на южной окраине Камня-на-Оби.

На частично размытых отложениях монастырской и краснодубровской свит залегают пачки большереченской свиты. К ней отнесены 50—100 м толщи аллювиальных осадков правобережья Оби (от Бийска до Камня-на-Оби), сочлененных с Бийско-Чумышской возвышенностью едва выраженным в рельефе уступом. Большереченская свита была выделена в древних долинах, простирающихся с северо-востока на юго-запад в пределах Бийско-Чумышской возвышенности. Древние долины врезаны в отложения краснодубровской свиты и заполнены толщей аллювиальных разнозернистых песков мощностью от 20 до 100 м. Увеличение мощности аллювия наблюдается в направлении от истоков к устью долин. Предполагается, что возраст большереченской свиты — не древнее второй половины среднего плейстоцена.

Среднечетвертичный возраст имеют также отложения кулундинской, калманской и бобковской свит, состоящие в основном из песчаных и супесчаных пород аллювиального генезиса. Наиболее широко распространены песчаные и гравийно-галечниковые отложения кулундинской свиты, слагающие обширные пространства Кулундинской низменности. Выходы их на поверхность встречаются в северо-западной части Кулундинской равнины, главным образом, на склонах крупных озерных котловин. На остальной территории равнины они перекрыты маломощной (1—3 м) пачкой субаэральных суглинков. Стратиграфическое положение галечников кулундинской свиты из-за отсутствия остатков фауны в местных отложениях и недостаточно густой сети скважин на склоне Приобского плато пока не совсем ясно.

Верхнечетвертичные отложения, слагающие поверхность большей части территории, представлены преимущественно аллювиальными отложениями террасового комплекса крупных рек. Выделено 5 надпойменных террас. Отложения V надпойменной террасы мощностью от 60 до 120 м вскрыты буровыми скважинами на правом берегу Оби между Бийском и Барнаулом. Нижняя часть аллювия мощностью 15—20 м сложена серыми разнозернистыми полимиктовыми песками, содержащими линзы галечников и отдельные, хорошо окатанные валуны различных пород палеозоя. Выше этого грубого руслового аллювия залегает, в основном, песчаная толща, сменяющаяся супесями и лессовидными суглинками. Возраст аллювия террасы Оби средне-, верхнеплейстоценовый.

Аллювиальные и аллювиально-озерные отложения ложбин древнего стока наиболее полно изучены в Касмалинской и Барнаульской долинах, расположенных на Приобском плато. Мощность этих отложений достигает 60 м. Увеличение мощности древнего аллювия четко прослеживается по направлению с северо-востока на юго-запад. Так, в истоках Касмалинской долины мощность аллювия составляет 36 м, а в нижнем течении реки она равна уже 60 м.

Отложения древних долин в большей части Приобского плато относятся к касмалинской свите. За его пределами — в долине р. Карасук выделяют также карасукскую свиту (на границе Алтайского края в низовьях р. Бурлы).

Отложения касмалинской свиты в древних ложбинах формировались длительно и прерывисто. Доказана одновозрастность значительной части отложений касмалинской и карасукской свит. Часто они связаны между собой фациальными переходами. Возраст касмалинской свиты — верхи среднего плейстоцена. По-видимому, можно считать определенным, что на рубеже верхнего и среднего плейстоцена, в периоды межледниковых эпох, в ложбинах древнего стока формировались отложения в основном аллювиального генезиса и реже — озерного. Чаще всего они представлены горизонтально- и косослоистыми песками, супесями и суглинками. Осадки эти образовались, вероятно, за счет переотложения древних песчаных пород, слагающих нижние части разреза Приобского плато.

Отложения IV надпойменной террасы от 47 до 55 м представлены переслаивающимися суглинками и супесями, переходящими в верхних слоях в лессовидные суглинки с характерной столбчатой отдельностью. В предгорьях нижняя половина разреза террасы сложена обычно песчано-галечниковыми отложениями с гравием, гальками и валунами. В долине Оби и в низовье Чумыша в составе отложений террасы преобладают пески. Возраст отложений — верхнечегвертичный, сопоставим с образованиями зырянской ледниковой эпохи. Поверхностные песчаные отложения этой террасы местами перевеяны и взбугрены в дюны.

Отложения III надпойменной террасы Бии и Оби от Бийска до Камня-на-Оби имеют песчаный состав, а в долине Катуни — преимущественно гравийно-галечниковый. Мощность аллювия III террасы колеблется от 15 до 30 м. Возраст отложений террасы у этих рек верхнечетвертичный.

II надпойменная терраса чаще всего имеет песчаный состав, реже — суглинистый. Аллювий террасы в направлении от предгорий к равнине изменяет свой состав от грубообломочного валуно-галечникового до песчано-гравийного и суглинисто-супесчаного. Мощность отложений 15—25.м.

I надпойменная терраса широко распространена в долинах Оби и Чумыша. В долинах Бии и Катуни эта терраса встречается редко. В ее отложения входят песчаные, супесчаные и суглинистые фации аллювия. В зоне предгорий и гор Алтая I терраса сложена, как правило, галечниками с примесью разнозернистых полимиктовых песков. Отложения I и II надпойменных террас крупных рек датируются верхним плейстоценом, а их абсолютный возраст равен соответственно 15—11,5 и 20—16 тысяч лет. Поверхностные песчаные осадки I— III террас почти повсеместно перевеяны и взбугрены в дюны.

Отложения краснодубровской, кулундин-ской, калманской, карасукской и отчасти касмалинской свит, а также осадки V и IV террас почти повсеместно перекрыты толщей покровных субазральных отложений, мощность которых колеблется от 0,5 до 2—3 м. Они имеют эоловое и эолово-делювиальное происхождение и образовались вследствие осаждения пыли, приносимой юго-западными ветрами, дующими из Казахстана. Отчасти их образование связано с переотложением тонкого обломочного материала на пологих склонах под влиянием делювиальных процессов (плоскостного смыва и намыва). Покровные осадки представлены суглинками и супесями.

Древние и современные озерные, озерно-болотные, а также и органогенные отложения встречаются как на водоразделах, так и на днищах древних ложбин, на площадках высоких террас (IV и V). Кроме того, они имеются в пределах Кулундинской равнины. Чаще всего эти отложения состоят из супесей, суглинков, алевритов и реже — песков.

Эоловые отложение характерны для поверхностей надпойменных террас (1-ЧН), а также для ложбин древнего стока, где они образовались за счет переотложения русловой фации древнего аллювия. Их формирование происходило в верхнечетвертичное время и отчасти в голоцене.

Пойменные отложения крупных и малых рек имеют голоценовый возраст. В пределах предгорий Алтая и Салаира они представлены супесями и песками с примесью; гальки и валунов. Их мощность достигает 10—15 м. На Алтайской равнине аллювий поймы обычно представлен разнозернистыми полимиктовыми песками, супесями и суглинками мощностью 4—6 м.

На поверхности поймы Оби и ее притоков можно встретить эоловые отложения голоценового возраста, слагающие дюны.

Тектоника. В тектоническом развитии Алтайской равнины и ее горного обрамления отмечается несколько этапов: докембрийский, палеозойский, мезозойско-палеогеновый и неоген-плейстоценовый. В докембрийский; и палеозойский этапы были сформированы основные структуры фундамента региона. Для мезозойско-палеогенового этапа определяющим было чашеобразное опускание предгорной впадины, которой в современном .рельефе соответствует территория Алтайской равнины, и пенепленизация Алтае-Салаирской складчатой зоны. Одновременно шел процесс формирования мезозойско-палеогенового платформенного чехла за счет континентального и морского осадконакопления, а также благодаря корам выветривания субаэрального генезиса.

За начало нового, континентального этапа развития региона и интенсивных тектонических движений большинство исследователей склонно считать олигоцен—миоцен. В это время произошли резкие опускания впадины, и интенсивные поднятия окружающих ее горных сооружений. Тектонические движения протекали часто разнонаправленно, асинхронно и с различной скоростью.

Наиболее древними ядрами консолидации считаются Барнаульский, Солтонский и Славгородский срединные массивы. Вероятно, они образовались в среднепротерозойское время (байкальская складчатость). В дальнейшем в геосинклинальную складчатость вокруг этих массивов консолидировалась значительная часть более молодых каледонских образований, в результате чего сформировались основные структуры Алтая и Салаира. Каледонские структуры огибают жесткую Барнаульскую глыбу, образуя две ветви: западную и восточную. Первая из них имеет северо-западное простирание и является продолжением Талицкого антиклинория, прослеживающегося в фундаменте Кулундинской впадины вплоть до долины Барнаулки (до оз. Зеркального). Восточная ветвь представляет собой антиклинорий Салаира с характерным для него меридиональным или северо-западным простиранием древних структур. В бассейне Верди каледонские структуры Салаира приобретают юго-западное направление и у Камня-на-Оби смыкаются с каледонидами западной ветви. Часть структур, окаймляющих Барнаульскую глыбу (Ануйско-Чуйский синклинорий, Кулундинско-Славгородская складчатая зона), сформировались в более позднее (герцинское) время, когда окончательно замкнулись геосинклинальные прогибы палеозойского фундамента Алтайской равнины, Алтая и Салаира. С этого момента вплоть до юры территория впадины, вероятно, представляла собой область денудации.

К концу ранней юры (перед началом перекрытия осадочным чехлом поверхности палеозойского фундамента) эта территория в основном имела вид пенепленизированной равнины с участием низкогорий, расположенных в районе Салаирского кряжа. Юрские осадки залегают во впадинах поверхности фундамента с резким угловым несогласием на породах палеозоя. Дислоцированность их слабая.

Структуры фундамента сохранили достаточную подвижность и в мезозое, когда движения происходили главным образом по прежним зонам сочленения. Не случайно поэтому современные морфоструктуры обнаруживают определенную связь с погребенными палеозойскими структурами. Особенно тесная связь наблюдается в пределах гор и горного обрамления. Положительным структурам палеозойского фундамента, простирающимся в северо-западном и субмеридиональном направлениях, соответствуют в современном рельефе Алтая хребты Колыванский, Бащелакский, Ануйский, Чергин-ский, Семинский и др. Такое же направление имеют Александровский, Россошинский, Сетовский, Бобырганский и другие увалы, которые расположены на месте одноименных валов фундамента на междуречье Камышенки и Катуни.

На Алтайской равнине особенно четко прослеживается тектоника палеозойского фундамента в долине р. Оби. Ее ступенчатый изгиб по линии Усть-Чарышская Пристань-Барнаул—Камень-на-Оби, вероятно, был заложен вдоль краевых частей Барнаульского срединного массива, простирающихся в субмеридиональном и северо-западном направлениях (позднее под влиянием боковой эрозии Обь сместилась на 30—60 км к юго-западу). С разломами в палеозойском фундаменте, параллельными юго-западному краю Барнаульского массива, возможно, связана ориентировка долины р. Кучук, впадающей в Кучукское озеро. Северо-западная и юго-восточная окраины отделены от более молодых каледонских структур серией разломов, валов и прогибов северо-восточного простирания. Выражение в современном рельефе получили только некоторые из них: Верхне- и Нижне-Кулундинская ложбины, Бурлинско-Кулундинский, Кулундинско-Касмалинский и Алейско-Порозихинский валы. Современным валам и ложбинам в рельефе палеозойского фундамента нередко соответствуют валы и прогибы платформенного чехла.

В четвертичное время в днищах ложбин и на склонах увалов сформировалась эрозионная сеть, ориентировка спрямленных участков которой нередко совпадает с простиранием основных разломов фундамента. В пределах Кулундинской впадины достаточно четко отражены несколько крупных тектонических элементов второго порядка — ступени и структурные террасы. К ним относятся: Рубцовская, Бийская, Барнаульская, Центрально-Кулундинская.

В ранний меловой период в зону погружения Западно-Сибирской плиты была вовлечена Центральная Кулунда, а в поздний период — Барнаульская, в палеоцен-эоцене — Бийская и в позднем олигоцене — Рубцовская структурная террасы.

Барнаульская ступень погрузилась на глубину от 180 до 350 м, Бийская — от 50 до 100 м. Между собой террасы разделены достаточно крупными уступами, которые часто совпадают с разломами палеозойского фундамента, подновляющимися в мезозое и кайнозое.

В начале среднего олигоцена вместе с Алтайским сводом поднялась и большая часть Кулундинской впадины, что привело к появлению здесь обращенных структур Приобского плато и Бийско-Чумышской возвышенности. Только Центрально-Кулундинская терраса продолжала опускаться вплоть до настоящего времени.

Опускающиеся блоки этих террас отделялись от Смежных поднимающихся структур горного обрамления по серии молодых кайнозойских разломов, унаследовавших палеозойские дизъюнктивы и их ориентировку (северо-западную и субмерйдиональную).

К мезозойско-кайнозойским разломам (тектоническим уступам), четко выраженным в рельефе палеозойского фундамента, относятся Каменский, Большереченский, Барнаульский, Порозихинский, Колыванский, Алейский. Их простирание совпадает, главным образом, с северо-восточным и субширотным направлениями и очень редко — с северо-западным и субмеридиональным. Влияние этих разломов на современный рельеф и особенно на строение и развитие эрозионной сети слабое, но в ряде случаев оно все же сказывается. Так, субщиротный отрезок Оби (от Бийска до Усть-Чарышской Пристани) в какой-то степени наследует Колыванский разлом.

Особенно четко прослеживается связь эрозионной сети со структурами третьего порядка (прогибами): нижние участки долин Катуни, Песчаной, Ануя наследуют одноименные прогибы. В целом отмечается обратная связь между глубиной погружения поверхности палеозойского фундамента отдельных структурных террас и степенью унаследованное ее палеорельефа и структурных элементов современной эрозионной сетью.

Северо-западные предгорья Алтая, расположенные к югу от широтного отрезка Оби по линии Бийск—Рубцовск—Семипалатинск, являются современной положительной морфоструктурой, которая в своих контурах почти полностью совпадает с Рубцовской структурной террасой. Ее развитие началось в позднем олигоцене, когда Рубцовская ступень по серии субширотных разломов (Белокурихинскому, Алейскому, Саввушкинскому и др.) отделилась от поднимающегося Алтайского свода и была вовлечена в погружение расширяющейся Предалтайской впадиной. В среднем плейстоцене погружение Рубцовской ступени сменилось подъемом, который продолжается и сейчас. Величина суммарных олигоцен-четвертичных движений северо-западных предгорий Алтая колеблется в пределах от 0 до 100 м. Незначительные амплитуды неотектонических движений этой предгорной ступени, а также ее пограничное расположение между областями максимальных тектонических поднятий Алтая и погружений Предалтайской впадины позволяют считать этот участок наиболее стабильным в эпоху олигоцен-четвертичных движений.

По истории своего развития и характеру неотектоники предгорная ступень Салаира почти не отличается от предгорий Алтая, т. к. расположена на северо-восточной ветви Рубцовской структурной террасы. В деталях же погребенный рельеф юго-западных предгорий Салаира изучен достаточно слабо, поэтому выделить здесь неотектонические структуры и установить связь современных морфоструктур пока невозможно.

На западе Алтайской равнины расположена Центрально-Кулундинская неотектоническая впадина с амплитудами погружения в 100—150 м. Этот участок, начиная с раннего мелового периода, довольно интенсивно погружался (за всю мезо-кайнозойскую историю более 100 м) и только на неотектоническом этапе стал опускаться заметно медленнее смежных территорий. На востоке расположена Барнаульская впадина, ограниченная Змеиногорско-Калманско-Салаирским, Лосихинским, Суеткинским, БащелакСким разломами. Амплитуда неотектонических погружений достигает в пределах впадины 300—400 м. Между Барнаульской и Центрально-Кулундинской впадинами прослеживается зона замедленных погружений с амплитудой 100—150 м. Она как бы соединяет подъем в прифасовой части Алтая с Каменским выступом.

Бийской структурной террасе Кулундинской впадины отвечает Бийско-Катунская неотектоническая впадина, а также сложные наклонные предгорные ступени, состоящие из ряда субпараллельных валов и прогибов, простирающихся в северо-восточном направлении между Волчихинским, Бащелакским, Озерковским и Змеиногорско-Калманско-Салаирским разломами. Амплитуды неотектонических опусканий колеблются здесь от 250— 350 до 150—200 м. Послеинверсионные среднечетвертично-современные поднятия не смогли еще компенсировать палеоцен-ранне-четвертичные опускания.

Образование и развитие структур Предалтайской впадины связано как с плавными опусканиями и поднятиями, так и с разрывными деформациями, что приводило к оформлению валов и прогибов на поверхности платформенного чехла впадины. Разрывные деформации наследовали в основном разломы, наметившиеся ранее в палеозойском фундаменте. В орогенную стадию тектонического развития (олигоцен-голоцен) оформились такие основные разломы, как Белокурихинский,. Кулундинско-Барнаульский, Аламбайский, Каменский, Алейский, Сростинский. Ориентировка этих структур соответствует главным образом субширотному, северо-западному и северо-восточному направлениям. В предгорьях Алтая и Салаира некоторые разломы выражены в современном рельефе в виде уступов крутизной до 30° (фас Алтая и др.). Субширотный участок долины Оби от Усть-Чарышской Пристани до Бийска совпадает с зоной сочленения Рубцовской и Бийской: структурных террас, граница которых проходит вдоль серии мелких разломов, параллельных фасу Алтая. Ярко выраженная смена субмеридиональных направлений эрозионных долин северо-западных предгорий Алтая на северовосточное и субширотное у долин Предалтайской равнины, вероятно, также обусловлена тектоническим развитием и структурами этой территории. Возможно, что неравномерное движение Барнаульской, Бийской и Рубцовской структурных террас на протяжении всего орогенного этапа заставили Палео-Обь и ее крупные притоки приспосабливаться к наиболее подвижным участкам земной коры, которые совпадают с. зонами упомянутых разломов. Характерные направления простирания самых молодых разломов в осадочном чехле и палеозойском фундаменте,— северо-восточное, субширотное и субмеридиональное.