Глава 3.

Мария Николаевна Волконская– тайну любви

к самой близкой его сердцу женщине Пушкин

хранил как святыню.

Волконская (Раевская) Мария Николаевна (25.12.1805/7 - 10.08.1863), жена С.Г. Волконского - дворянка. Отец - Раевский Николай Николаевич (1771 - 1829), генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 г. Мать - Софья Алексеевна Константинова (с 1794 г. - Раевская), дочь бывшего библиотекаря Екатерины II, внучка М.В. Ломоносова, которую в юности называли «девой Ганга», до самой смерти не примирилась с поступком дочери: последовать за мужем в Сибирь. Мария Николаевна воспитывалась дома, играла на рояле, прекрасно пела, знала несколько иностранных языков. Ранняя юность Марии Николаевны ознаменована встречей с А.С. Пушкиным в годы его южной ссылки, их совместная поездка в Гурзуф, где поэт останавливался в доме Раевских. Кстати, по сегодняшний день в Гурзуфе существует Пушкинская аллея. Марина Николаевна одна из замечательных женщин своего времени. Поэт был дружен с ее семьей и знал ее еще совсем юной девочкой, задумчивой и мечтательной. Ее своеобразная прелесть, тонкое обаяние внушили Александру Сергеевичу особое, сокровенное чувство, которое он пронес через всю жизнь.

Пушкин был знаком с семьей Раевских еще по Петербургу, встречался с ними в Киеве и Екатеринославе и особенно сблизился во время совместного путешествия на Кавказские минеральные воды и по Крыму. Позднее он вспоминал это время как счастливейшие минуты своей жизни. А. С. Пушкин был увлечен М. Н. Раевской в ту пору, и отзвуки этого увлечения, глубокого и нежного, но безответного, - в лирических стихотворениях тех лет, в "Кавказском пленнике", "Евгении Онегине". Из более поздних посвящений отметим "На холмах Грузии..."

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого,

Что не любить оно не может.

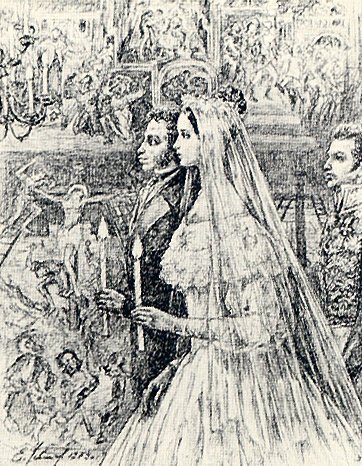

В январе 1825

года девятнадцати лет Мария Николаевна

по настоянию отцы была выдана замуж за

знатного и богатого тридцатисемилетнего

генерала С.Г. Волконского.

Последняя

встреча А.С.Пушкина и Марии Николаевны

произошла в Москве на вечере у З.

А. Волконской,

накануне отъезда М.Н.Волконской

к сосланному

мужу в Сибирь.

![]() Провожая М.Н.Волконскую в

Сибирь, А.С.Пушкин не

думал, что больше никогда не увидит ее.

Это стало ясно ему только позже.

Провожая М.Н.Волконскую в

Сибирь, А.С.Пушкин не

думал, что больше никогда не увидит ее.

Это стало ясно ему только позже.

И когда он закончил в 1829 году Полтаву, то посвятил ей эту поэму:

Узнай по крайней мере звуки, Бывало, милые тебе - И думай, что во дни разлуки, В моей изменчивой судьбе, Твоя печальная пустыня, Последний звук твоих речей Одно сокровище, святыня, Одна любовь души моей.

Глава 4.

Наталья Николаевна Пушкина, в девичестве

Гончарова. «Моя мадонна» – так называл жену

Александр Сергеевич Пушкин.

Наталья Николаевна Гончарова, в первом браке Пушкина, во втором Ланска́я (27 августа 1812 — 26 ноября 1863) — супруга великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Отец — Гончаров Николай Афанасьевич (1787—1861), происходил из семьи купцов и промышленников, получившей дворянство во времена императрицы Елизаветы. В 1789 году специальным указом, выданным отцу Николая Афанасьевича — Афанасию Николаевичу, Екатерина II подтвердила за Гончаровыми право на потомственное дворянство.

Мать Натальи Николаевны - Наталья Ивановна (1785—1848), урожденная Загряжская, была прапраправнучкой украинского гетмана Петра Дорошенко от его последнего брака с Агафьей Еропкиной. Наталья Ивановна — незаконнорожденная дочь Эуфрозины Ульрики, баронессы Поссе от Ивана Александровича Загряжского.

Наталья Николаевна была третьей дочерью в семье. Всего детей было шестеро. Родилась в селе Кариан Тамбовской губернии, куда Гончаровы переехали на время войны. Детство и юность провела в Москве и поместьях Ярополец. Обстановка в семье была тяжёлой. Наталья Николаевна не любила рассказывать о своём детстве. Мать строго воспитывала дочерей, требуя беспрекословного подчинения.

По воспоминаниям Н. М. Еропкиной, знавшей Наташу в ранней молодости:

Натали ещё девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить её стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. (…) Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в общении, помимо её воли, покоряли всех. Не её вина, что всё в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Всё в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Всё было comme il faut — без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о её родственниках. Сёстры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своём уме, никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна… Поэтому Наталья Николаевна явилась в этой семье удивительным самородком. Пушкина пленили её необычная красота, и не менее вероятно, и прелестная манера держать себя, которую он так ценил.

От кого Наталья Николаевна Пушкина, первая красавица своего времени, унаследовала необычайную и грустную, немного холодную свою красоту? Семейное предание гласит, что замечательно хороша была ее бабка Ульрика Поссе, женщина, имевшая поразительную внешность и поразительную судьбу... В 1849 году Наталья Николаевна пишет своему второму мужу: «В своем письме ты говоришь о некоем Любхарде и не подозревая, что это мой дядя. Его отец должен был быть братом моей бабки - баронессы Поссе, урожденной Любхард. Если встретишь где-либо по дороге фамилию Левис, напиши мне об этом, потому, что это отпрыски сестры моей матери. В общем, ты и шагу не можешь сделать в Лифляндии, не встретив моих благородных родичей, которые не хотят нас признавать из-за бесчестья, какое им принесла моя бедная бабушка». Что же это за загадочная история о бесчестьи красавицы Ульрики? Она была матерью Натальи Ивановны, бабушкой Натальи Николаевны Гончаровой. История с ней случилась в духе восемнадцатого века. Дочь богатого помещика, русского ротмистра Карла Липхарта и Маргарет фон Фитингофф, живших в Лифляндии., в 1778 году она вышла замуж за барона Мориса фон Поссе, шведского происхождения, и от этого брака родилась дочь («сестра моей матери тетушка Жаннет»). Но затем супруги развелись, и Ульрика уехала в Россию с первым любимцем князя Потемкина, Иваном Александровичем Загряжским, дедушкой Таши Гончаровой. Но в России у Ивана Александровича была своя семья. И вот он привозит из Дерпта в Ярополец к своей жене, сыну и двум дочерям красавицу Ульрику и представляет «обманутую жену законной супруге». Каково?! Нетрудно представить последовавшую душераздирающую сцену, после которой Иван Александрович, в духе своего века, тут же приказал перепрячь лошадей и уехал в Москву. Видимо, не желая подвергать себя неудобствам душевных разладов, он решает насовсем обосноваться в Москве, где, по отзывам современников, «живет на холостую ногу и, кажется, не упускает случая повеселиться». А прекрасную Ульрику законная супруга в конце концов оставила в своем доме, обогрела ее, приняла вскоре родившуюся у той дочь Наталью в свою семью. Ульрика между тем чахла в чужой обстановке и вскоре «зачахла как цветок» - умерла в 30 лет, оставив законной супруге на попечение маленькую дочь, которую та полюбила и воспитывала как родную, и с помощью своей влиятельной родни «приложила все старания, чтобы узаконить рождение Натальи, оградив все ее наследственные права». Все, кто видели Ульрику, говорили, что она была безумно красива. В воспоминаниях рассказывают, что у тетки Загряжской был ее портрет. И однажды, когда в Зимнем дворце, где она служила фрейлиной, случился пожар, вбежавший в ее комнату офицер счел самой ценной вещью оправленную в скромную раму миниатюру с изображением неслыханной красавицы. Когда все выразили удивление, почему офицер спас этот «маленький ничтожный предмет», то он отвечал: «Да вглядитесь хорошенько - и вы поймете, что я не мог оставить изображение такой редкой красавицы в добычу огню!» Унаследовала ее красоту и дочь - мать Натальи Николаевны. Когда дочь подросла, Загряжские переехали в Петербург, чтобы вывозить девочку и ее сестер. В Петербурге у них была покровительница - тетка Наталья Кирилловна Загряжская, урожденная графиня Разумовская, кавалерственная дама, пользовавшаяся значительным весом в придворных кругах, «благодаря своему уму, сильному характеру и живости своего нрава, отзывчивого на все явления жизни». Наталья Ивановна, мать Таши, как и ее сестры, была принята во фрейлины к императрице Елизавете Алексеевне, жене Александра I. С ранней юности она отличалась красотой, но те, кто помнил Ульрику, говорили, что хоть Наталья Ивановна и хороша собой, но сравниться с ней не может.

Наталье Николаевне Гончаровой минуло только 16 лет, когда она впервые встретилась с Пушкиным на одном из балов в Москве зимой 1829 года.

Наталья Николаевна была скромна до болезненности: при первом знакомстве с поэтом его знаменитость, властность не только сконфузили, а как-то даже придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта восторженная скромность только возвысила ее в глазах поэта.

Наталья была действительно прекрасна. Все в ней было удивительно хорошо и проникнуто глубокой порядочностью. Все было без всякой фальши. Вскоре Пушкин сделал ей предложение, но получил неопределенный ответ; ему напрямик не отказали, но велели повременить, так как дочь еще слишком молода. В ту же ночь, в мае 1829 года, Пушкин с отчаяния уехал в действующую армию на Кавказ, где шла война России с Турцией.

Вернувшись в сентябре, Пушкин спешит к Гончаровой, но Наталья принимает его холодно и безразлично, так что Пушкин, потеряв всякую надежду, уезжает в Петербург.

В марте он едет в Москву, а в апреле 1830 года вновь делает предложение и на этот раз получает согласие родителей. 6 мая состоялась помолвка.

Пушкин пережил много месяцев ожидания. Свадьба откладывалась то из-за отсутствия приданого, то из-за неустроенности его материальных дел, по которым он ездил в Болдино, то из-за вспыхнувшей холеры, задержавшей его возвращение в Москву. И только 18 февраля 1831 состоялось венчание в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. При обмене колец кольцо Пушкина упало на пол, а потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Все — плохие предзнаменования!»…

Молодые поселились в Москве в квартире, снятой поэтом.

«Я женат — и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился.» — писал поэт П. А. Плетнёву вскоре после свадьбы.

Осенью 1831 года Пушкины переехали из Царского Села в Петербург.

Долгое время считалось, что Наталья Николаевна не занималась семьёй и домом, была пуста и интересовалась только светскими развлечениями. Не последнюю очередь в формировании этого образа сыграла книга П. Е. Щёголева «Дуэль и смерть Пушкина». Щёголев, однако, делал оговорку, что располагает небольшим количеством материала. Позднейшее изучение архивов Гончаровых, писем Пушкиной к родным перевернуло представление о её личности. Они помогли создать более полный портрет Натальи Николаевны, жены поэта, заботливой матери и женщины, преданной своим родным. В отличие от сестёр, она в письмах никогда не касается своих успехов в обществе, большей частью они посвящены дому, детям, издательской деятельности мужа. Вопреки сложившемуся мнению, «поэтическая Пушкина» была практична и напориста, когда дело касалось её родственников и близких людей. Семья Пушкиных, после того, как закончились деньги от заложенного Кистенёва, почти постоянно находилась в трудном материальном положении. Жизнь в Петербурге была дорога, Пушкины же, как и многие другие из соображений «престижа», держали большой дом. В 1835 году Наталья Николаевна познакомилась с французским подданным Жоржем Дантесом и была вовлечена в интригу о её предполагаемой связи с ним, что впоследствии привело к дуэли между её мужем и бароном Дантесом 27 января 1837 года, на которой был смертельно ранен Пушкин. Уместность её поведения в этой ситуации была неоднократно обсуждаема; некоторые, включая Анну Ахматову и Марину Цветаеву, открыто возлагали ответственность за смерть Пушкина на неё, в предположении, что она не могла понять величие мужа и не интересовалась его искусством. В 1946 году Анри Труайя опубликовал два письма из архива Дантеса, предоставленные его потомками. Однако не все биографы согласны с такими выводами. Письма Дантеса не изучены со всех точек зрения, без этого нельзя подтвердить время их написания. Содержание писем производит впечатление неправдоподобности этой «романтической истории». Слова Дантеса о том, что он боготворит её, не вяжутся с его поступками: женитьбой на сестре Натальи Николаевны и последующим вызывающим поведением. На основании выше изложенного, невозможно с уверенностью говорить о связи Гончаровой и Дантеса.

После смерти Пушкина Наталья Николаевна с детьми и старшей сестрой Александрой жила в Полотняном Заводе. Возвратилась в Петербург осенью 1838 года, по настоянию тётки, фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской. Поддерживала отношения с семьёй Пушкина и его друзьями. Зимой 1844 года Пушкина познакомилась с Петром Петровичем Ланским (1799—1877), который служил в том же полку, что и её брат. Их свадьба состоялась в Стрельне 16 июля 1844 года. Считалось, что Ланской сделал карьеру благодаря браку с Натальей Николаевной. Однако есть и другие мнения: Ланской был генералом и командиром лейб-гвардии Конного полка ещё до брака с вдовой Пушкина и никаких данных об «особом карьерном росте» после брака с ней нет, а материальное положение семьи Ланских и последующие годы было нелёгким.

Наталья Николаевна сохранила все письма Пушкина к ней (кроме неё на это отважилась только А. П. Керн), несмотря на то, что во многих из них он критикует её. 26 ноября 1863 года скончалась Наталья Николаевна Ланская. Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, но подписывают её как Ланскую. Однако, некоторые источники гласили: Наталья надеялась, что позже допишут Ланская – Пушкина.

Не множеством картин старинных мастеров Украсить я всегда желал свою обитель Чтоб суеверно им дивился посетитель, Внимая важному сужденью знатоков

В простом углу моём, средь медленных трудов Одной картины я желал быть вечно зритель, Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, Пречистая и наш божественный спаситель-

Она с величием, он с разумом в очах- Взирали, кроткие, во славе и в лучах, Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желанья. Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, Чистейший прелести чистейший образец.

Тест.

Кто был первой любовью Александра Сергеевича Пушкина?

А) Гончарова Наталья Николаевна

Б) Бакунина Екатерина Павловна

В) Анна Петровна Керн

Как звали жену Александра Сергеевича Пушкина?

А) Наталья Николаевна Гончарова

Б) Анна Николаевна Вульф

В) Мария Николаевна Волконская

Какое из стихотворений было посвящено Екатерине Павловне Бакуниной?

А) “На холмах Грузии”

Б) “Слеза”

В) “Я помню чудное мгновенье”

Сколько лет было Екатерине Павловне Бакуниной в то время, когда Пушкину было 17?

А) 19

Б) 20

В) 21

В каком году произошла первая встреча Пушкина с Анной Петровной Керн?

А) в 1819 году

Б) в 1820 году

В) в 1822 году

Как звали тетушку Анна Петровны Керн, которая увезла её “во избежание катастрофы”?

А) Анна Николаевна Вульф

Б) Софья Алексеевна Константинова

В) Прасковья Александровна Осипова

Какая была фамилия у Волконской Марии Николаевны до замужества?

А) Раевская

Б) Гончарова

В) Осипова

В каком городе произошла последняя встреча Марии Николаевны и Александра Сергеевича?

А) В Петербурге

Б) В Москве

В) В Тамбовской губернии

Куда Волконская уехала вслед за мужем?

А) В Сибирь

Б) В Петербург

В) В Лифляндию

Какое стихотворение Пушкин посвятил Марии Николаевне Волконской?

А) “Окно”

Б) “Разлука”

В) “На холмах Грузии..”

Сколько было детей в семье Натальи Ивановны Загряжской?

А) 4

Б) 5

В) 6

От кого Наталья Николаевна унаследовала свою редкую красоту?

А) От отца

Б) От матери

В) От бабушки

Как звали второго мужа Натальи Николаевны Пушкиной?

А) Петр

Б) Сергей

В) Александр

С кем жила Наталья Николаевна после смерит Пушкина в Полотняном заводе?

А) с родителями

Б) одна

В) с детьми и старшей сестрой

Когда состоялась свадьба Натальи Николаевны и её второго мужа?

А) 16 июля 1844 года

Б) 16 августа 1844 года

В) 16 октября 1845 года

Когда скончалась “Мадонна” Александра Сергеевича Пушкина?

А) 26 октября 1863 года

Б) 26 ноября 1863 года

Ответы на тест.

1) Б

2) А

3) Б

4) В

5) А

6) В

7) А

8) Б

9) А

10) В

11) В

12) В

13) А

14) В

15) А

16) Б

Александр Сергеевич Пушкин

Екатерина Павловна Бакунина

Анна Петровна Керн

Мария Николаевна Раевская

Наталья Николаевна Гончарова

Александр Сергеевич и Наталья Николаевна Пушкины

Заключение.

Александр Сергеевич Пушкин - величайший русский поэт и писатель, родоначальник новой русской литературы, создатель русского литературного языка.

Как писал о нем А. Герцен:

“Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен для иностранцев. Он редко подделывается под народный язык русских песен, он выражает свою мысль такой, какой она возникает у него в уме. Как все великие поэты, он всегда на уровне своего читателя: он растёт, становится мрачен, грозен, трагичен; его стих шумит, как море, как лес, волнуемый бурею, но в то же время он ясен, светел, сверкающ, жаждет наслаждений, душевных волнений. Везде русский поэт реален, - в нём нет ничего болезненного, ничего из той преувеличенной психологической патологии, из того абстрактного христианского спиритуализма, которые так часто встречаются у немецких поэтов. Его муза - не бледное существо, с расстроенными нервами, закутанное в саван, это - женщина горячая, окружённая ореолом здоровья, слишком богатая истинными чувствами, чтобы искать воображаемых, достаточно несчастная, чтобы не выдумывать несчастья искусственные.”

Или как отзывался о нем Л. Толстой:

“Чувство красоты развито у него до высшей степени, как ни у кого. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко...”

В лирике Пушкина с удивительной поэтической силой раскрываются богатство и одаренность его натуры. Среди многих талантов, щедро отпущенных ему природой, есть талант любить, видеть и ощущать красоту, высоко ценить одно из самых сильных и прекрасных человеческих чувств. С годами к Пушкину приходит понимание гуманной основы любви, которое находит выражение в небольшом стихотворении "Я вас любил". Оно передает переживания лирического героя, который расстается с любимой женщиной. Это один из самых грустных моментов любви. Именно тогда в человеке нередко просыпается обида, ревность, мстительность. Но ничего этого в стихотворении нет. Есть только вполне естественная печаль, вызванная расставанием с женщиной, любовь к которой "угасла не совсем", благодарность за те счастливые мгновения, которые она ему подарила, и искреннее пожелание когда-то любимой женщине счастья и любви с другим.

Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим.

А.С.Пушкин писал прекрасные, психологически глубокие стихи на любовную тему. Жанр любовной лирики встречается у Пушкина и в лицейский период, и в петербургский. Но, как правило, в те годы его стихи на тему любви отличались известной долей книжности, в них далеко не всегда можно было почувствовать неповторимую личность поэта и неповторимость любовного переживания.

Иное дело – любовные стихотворения периода южной ссылки. В них теплота живого чувства, они воспринимаются как живые и искренние признания. Таковы стихотворения «Умолкну скоро я…», «Ночь», «Простишь ли мне ревнивые мечты…» и другие. В последнем стихотворении любовное чувство передается во всей его сложной противоречивости, и это делает стихотворение особенно правдивым и индивидуально неповторимым.

Стихи о любви, написанные в Михайловском, многими своими качествами напоминают стихи юного периода. Но в них видна еще большая зрелость и психологическая глубина. Любовная лирика Пушкина всегда – высокая лирика. Удивительной человеческой высотой, благородством отличается и любовная лирика Михайловского времени.

Я не могу не уважать любовную лирику Пушкина. В его поэзии преобладают чистота, духовность, искренность, сильный душевный порыв и глубина чувств. Простые лаконичные строки его стихотворений заставляют меня задуматься о многом, о том, что настоящая любовь не может быть эгоистическим чувством, о том, что именно в этой интимной сфере нужно суметь сохранить щедрость, широту души, доброжелательность, благородство. К подобным мыслям приводит меня изумительная пушкинская поэзия, побуждая становиться лучше, чище, добрее, делая мир вокруг нас богатым и прекрасным. Каждое стихотворение Пушкина содержит обобщение того, что было пережито и прочувствовано им. Поэтому его стихотворения о любви стали школой истинной гуманности.