- •Лекция №1. Типы и типоразмеры паровых котлов.

- •Устройство котлоагрегатов Устройство котлоагрегатов с естественной циркуляцией

- •Лекция № 2 Устройство прямоточных котлоагрегатов

- •Лекция № 3 топочные устройства

- •Лекция № 4 Барабаны, устройства для сепарации пара от влаги, ступенчатое испарение

- •2.4. Экраны (радиационная часть)

- •2.5. Пароперегреватели

- •2.6. Водяные экономайзеры

- •2.7. Воздухоподогреватели

- •2.8. Каркасы

- •2.9. Обмуровка. Гарнитура. Арматура

- •2.10. Устройства для наружной очистки поверхностей нагрева

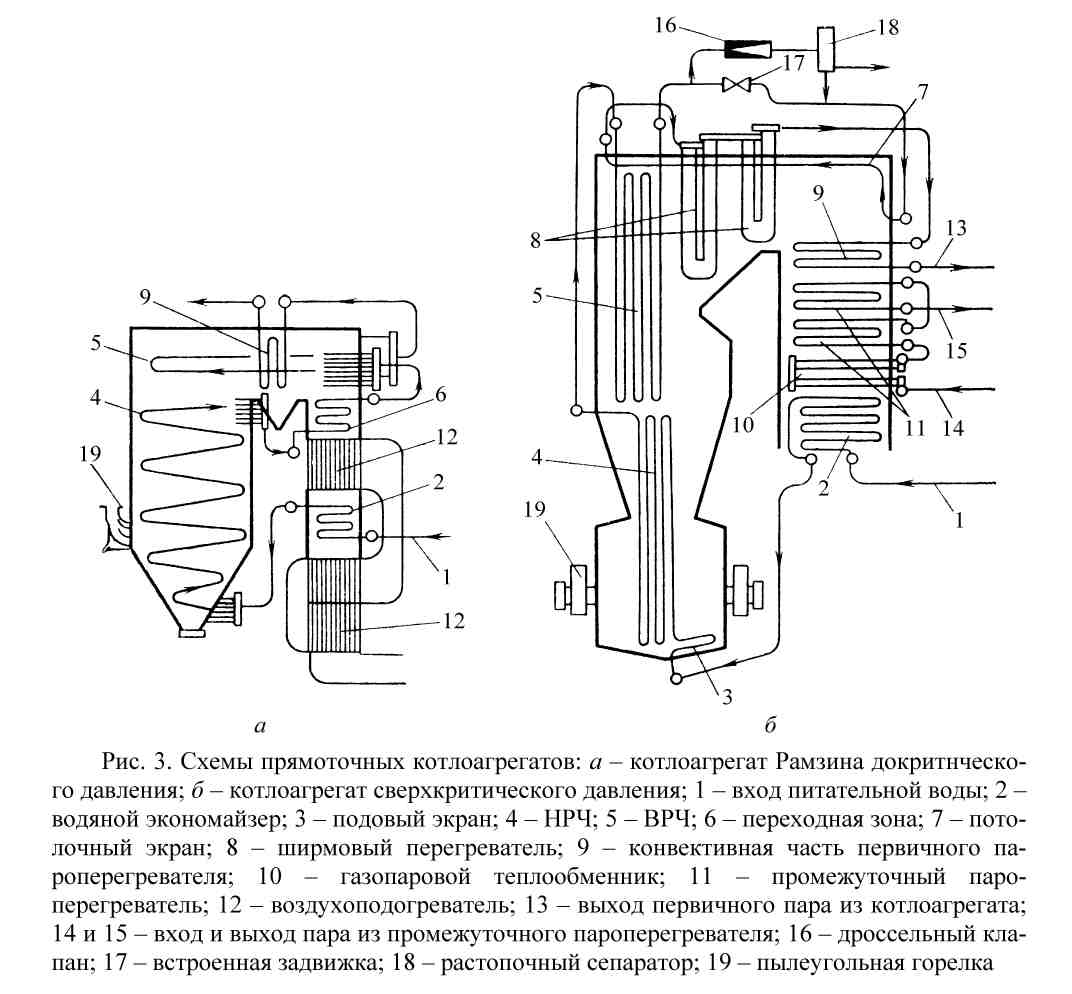

Лекция № 2 Устройство прямоточных котлоагрегатов

В прямоточных котлоагрегатах циркуляция пароводяной смеси в трубах происходит принудительно при помощи питательных насосов. На пути движения рабочей среды помещают смесительные коллекторы, разделяющие всю поверхность нагрева на водяной экономайзер, радиационную часть, переходную зону и пароперегреватель.

В водяном экономайзере вода не нагревается до температуры кипения, так как равномерное распределение пароводяной смеси по виткам радиационной части крайне затруднительно.

Первые прямоточные котлоагрегаты конструкции Рамзина (рис. 3, а) имели почти горизонтальную навивку труб 4 топочной камеры. В нижние концы этих труб входит вода, нагретая в водяном экономайзере 2, а из верхних концов выходит пароводяная смесь. Расположение труб на фронтовой и задней стенках топки горизонтальное, а на боковых стенках – с небольшим уклоном. Эти трубы называются радиационной частью котлоагрегата; в них большая часть воды превращается в пар, воспринимая теплоту путем радиации.

В современных прямоточных котлоагрегатах на сверхкритическое давление радиационная часть выполнена в виде панелей – прямых вертикальных или изогнутых труб.

В котлоагрегатах большой паропроизводительности по высоте топочной камеры располагают нижнюю часть (НРЧ), верхнюю радиационную часть (ВРЧ), а иногда и среднюю радиационную часть (СРЧ).

Все панели радиационной части топки имеют входные и выходные коллекторы, соединенные между собой необогреваемыми перепускными трубами. Из труб радиационной части пароводяная смесь направляется в дополнительную поверхность нагрева, называемую переходной зоной, где происходит испарение воды, находящейся в пароводяной смеси и частичный перегрев пара (на 50–60 °С). Необходимость устройства переходной зоны диктуется тем, что в прямоточном котлоагрегате вода полностью испаряется в трубах за один ход. При этом часть находящихся в воде солей оседает на внутренней поверхности сравнительно небольшого участка труб переходной зоны, в которой завершается испарение воды, исключая тем самым, занос солей капельками влажного пара в пароперегреватель котлоагрегата при изменении режима его работы.

Переходная зона выделена в отдельный конструктивный элемент, расположенный между пароперегревателем и верхней секцией воздухоподогревателя, в зоне более низкой температуры дымовых газов, где небольшой слой накипи, оседающей на внутренних стенках труб, создает меньшую опасность перегрева металла труб.

Из переходной зоны пар поступает в пароперегреватели. Таким образом, вода проходит весь тракт без многократной циркуляции, напрямую, в связи с чем такие котлоагрегаты и называются прямоточными. Прямоточный котлоагрегат не имеет барабана.

Принудительное движение воды и пароводяной смеси (среды) в прямоточных котлоагрегатах позволяет применять повышенную скорость движения среды и соответственно трубы меньшего диаметра по сравнению с котлоагрегатами с естественной циркуляцией.

Из-за повышенной скорости движения среды расход электроэнергии на привод питательного насоса для прямоточных котлоагрегатов выше, чем для котлоагрегатов с естественной циркуляцией.

УСТРОЙСТВО КОТЛОАГРЕГАТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД НАДДУВОМ

В последние годы получили распространение котельные агрегаты, работающие без дымососов, под наддувом, создаваемым дутьевыми вентиляторами (воздуходувками). В топке и газоходах этих котлоагрегатов устанавливается избыточное давление, которое и создает движение и удаление дымовых газов. Давление в топке 3,5–6,0 кПа (350–600 мм вод. ст.).

Котлоагрегаты, работающие под наддувом, не имеют присосов холодного воздуха, вследствие чего их коэффициент полезного действия (КПД) несколько выше за счет уменьшения потерь теплоты с уходящими газами. Необходимая плотность газового тракта котлоагрегата обеспечивается изготовлением стен топки, переходного газохода и конвективной шахты из цельносварных трубных панелей с газоплотной обмазкой. Схема циркуляции воды, пароводяной смеси и пара в таких котлах аналогична как и у котлоагрегатов с естественной и принудительной циркуляцией.

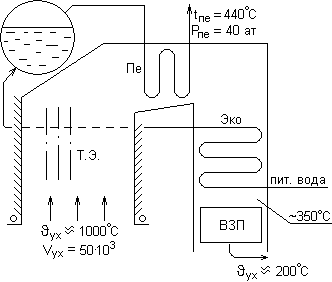

Котлы производственно-технологических установок.

Работают за счёт теплоты уходящих продуктов сгорания.

Радиационно-конвективный котёл:

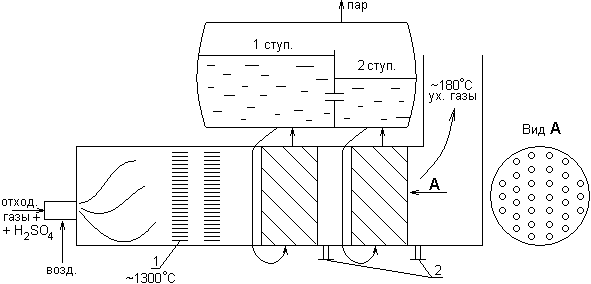

Используют теплоту газов медеплавильных печей. При наличии в газах горючих компонентов их предварительно дожигают:

1 – стабилизатор горения.

2 – отвод конденсата H2SO4.

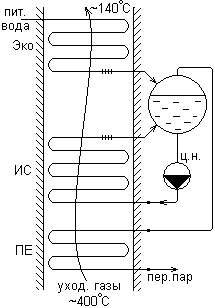

Котлы утилизаторы.

Д ля

повышения компактности применяют

оребрённые трубы:

ля

повышения компактности применяют

оребрённые трубы:

![]()

q1 + q2 + q5 = 100%/

КПД: ηк =

![]() .

.

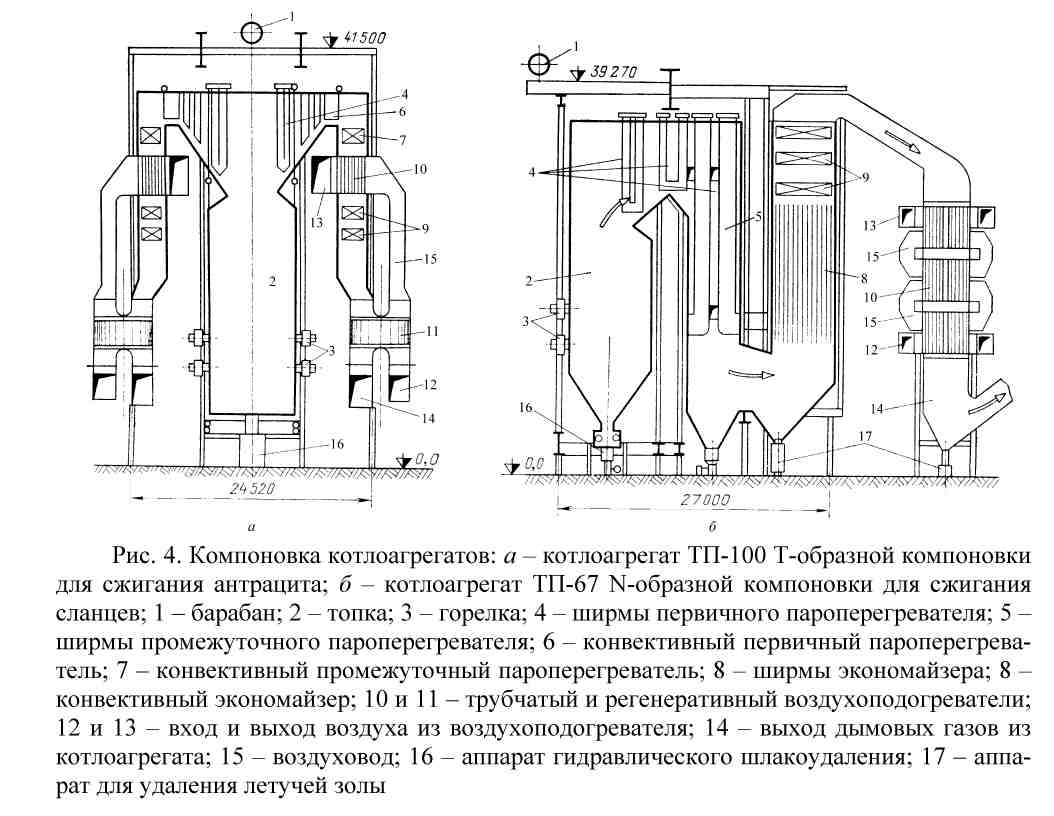

Компоновка котельных агрегатов

Компоновка – взаимное расположение элементов котлоагрегатов как с естественной циркуляцией, так и прямоточных. Компоновка чаще всего выполняется по П-образной схеме, имеющей два вертикальных и один горизонтальный газоход.

В первом вертикальном газоходе расположена топка с радиационными поверхностями нагрева и движение газов в нем направлено вверх; в горизонтальном газоходе размещается пароперегреватель или его часть, а во втором вертикальном газоходе – конвективные поверхности нагрева – пароперегреватель, водяной экономайзер и воздухоподогреватель. Здесь движение газов происходит сверху вниз. В некоторых компоновках воздухоподогреватель устанавливается отдельно.

Основными преимуществами П-образной компоновки являются возможность размещения тягодутьевых и золоулавливающих устройств на уровне земли, что значительно уменьшает нагрузку на строительные конструкции здания, облегчает их и удешевляет. Уменьшается также площадь котельной за счет меньшего размера котлоагрегата, расположенного по длине здания.

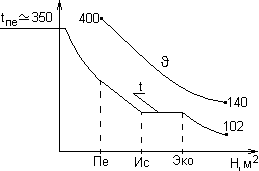

Кроме П-образной котлоагрегаты имеют и другие компоновки. Таганрогским котлостроительным заводом изготавливаются котлоагрегаты с естественной циркуляцией паропроизводительностью 500 т/ч (ТП-90) и 640 т/ч (ТП-100), имеющие Т-образную компоновку. При этой компоновке (рис. 4, а) топка расположена между двумя вертикальными опускными конвективными газоходами. В горизонтальных газоходах расположены ширмы и конвективные части первичного пароперегревателя. В опускных газоходах размещены конвективный промежуточный пароперегреватель, водяной экономайзер и трубчатый воздухоподогреватель.

На рис. 4, б представлен котлоагрегат ТП-67 Таганрогского котлостроительного завода, имеющий N-образную компоновку, предназначенный для сжигания сланцев и других топлив с очень легкоплавкой золой.

Во избежание сильного налипания золы на трубах весь пароперегреватель выполнен в виде вертикальных ширм с шагом 0,5 м, что и потребовало устройства третьего вертикального газохода.

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

В условиях ТЭЦ подогрев воды на теплофикационные нужды (отопление, вентиляцию и бытовое горячее водоснабжение) обычно производился до 110—115°С в основных сетевых подогревателях за счет пара из отбора турбин. Пиковые же нагрузки в наиболее холодные месяцы года покрывались пароводяными подогревателями с подогревом сетевой воды до 150°С, работающими на перегретом паре из энергетических котлов высокого давления, который перед подачей подвергался редуцированию и охлаждению в редукционно-охладительных установках (РОУ).

Покрытие пиковых теплофикационных нагрузок (продолжительностью 1000—2000 ч в году) водогрейными котлами позволяет уменьшить на ТЭЦ количество энергетических паровых котлов высокого давления, что существенно снижает затраты на сооружение и эксплуатацию ТЭЦ. Поэтому в настоящее время все новые ТЭЦ сооружаются с установкой на них крупных пиковых водогрейных котлов, суммарная теплопроизводительность которых составляет примерно 50% максимальной теплофикационной нагрузки ТЭЦ. Учитывая незначительную продолжительность работы пиковых водогрейных котлов, для снижения капитальных затрат на установку их снабжают топочными устройствами для сжигания газа и мазута даже в тех случаях, когда эти котлы установлены на ТЭЦ, сжигающих твердое топливо в пылевидном состоянии.

Широкое применение водогрейные котлы получили также в крупных производственно-отопительных и районных отопительных котельных (тепловых станциях), где они являются основным источником теплоснабжения.

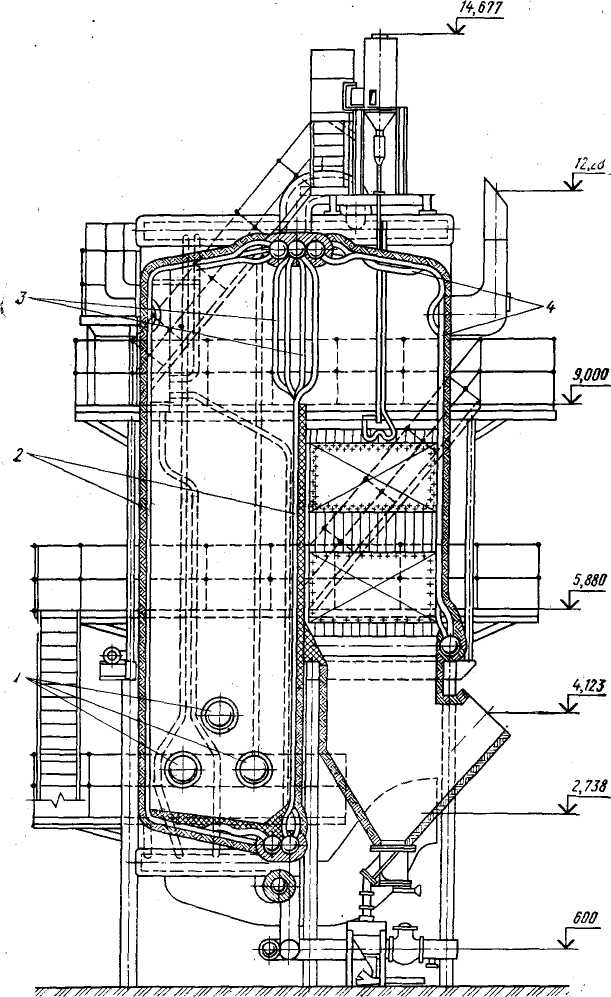

Газомазутные котлы для установки на районных и промышленно-отопительных ТЭЦ изготовляют теплопроизводительностью 30, 50, 100 и 180 Гкал/ч (соответственно 35, 58, 116 и 209 МВт) и выпускают в двух исполнениях: П-образные и башенные. Котлы ПТВМ-ЗОМ-4 теплопроизводительностью 35 Гкал/ч (41 МВт) при работе на мазуте и 40 Гкал/ч (46 МВт) при работе на газе с П-образной компоновкой (рис. 4) могут работать в основном и пиковом режимах.

Рис.4. Водогрейный котел ПТВМ-30М-4 для работы на мазуте и газе.

Вся трубная часть котла состоит из восьми транспортабельных блоков (два топочных угловых блока образованы боковым, задним и фронтовым экранами, два блока конвективной части котла и четыре блока — двумя боковыми блоками и задней стеной поворотной камеры). Максимальную массу имеют блоки топки и конвективной части котла (6,5—8 т).

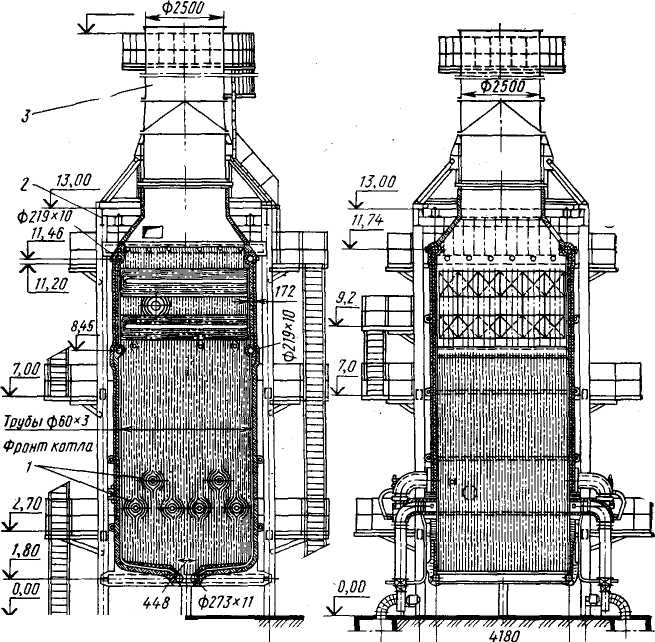

Башенные газомазутные котлы теплопроизводительностью 50, 100 и 180Гкал/ч имеют конвективные поверхности, размещенные над топочной камерой.

а)

б)

Рис.5. Водогрейный котел ПТВМ-50-1 для работы на мазуте и газе: а- продольный разрез, б- поперечный разрез.

Башенные котлы ПТВМ-50-1, ПТВМ-100 и ПТВМ-180 в основном сходны между собой по конструкции и компоновке и собираются из одинаковых элементов.

Эксплуатация всех башенных водогрейных котлов при сжигании мазута выявила ряд серьезных конструктивных недостатков этих котлов. Применение дроби для очистки поверхностей нагрева от наружных загрязнений в этих котлах исключается. Обмывка же поверхностей щелочной сетевой водой настолько неэффективна, что теплопроизводительность башенных котлов снижается из-за загрязнений до 60—70% номинальной.

При обмывке сетевой водой страдают от усиленной коррозии как конвективные, так и экранные поверхности котлов. Сток кислого конденсата с внутренней поверхности дымовых труб на внутренние поверхности котла также вызывает интенсивную коррозию его труб. Значительные трудности представляет и удаление обмывочных вод, так как сброс их без нейтрализации или с недостаточной нейтрализацией приводит к опасному загрязнению водоемов.

В настоящее время выпуск башенных водогрейных котлов сокращается. Вместо них заводы будут выпускать новую серию водогрейных котлов той же производительности с П-образной компоновкой.