- •Лекция 1. Особенности атомно-кристаллического строения металлов.

- •1. Кристаллическое строение металлов

- •2. Полиморфные и магнитные превращения в металлах

- •Лекция 2. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения

- •Лекция 3. Кристаллизация металлов

- •Законы кристаллизации

- •Строение металлического слитка

- •Методы исследования металлов

- •Определение химического состава.

- •Изучение структуры.

- •Физические методы исследования

- •Лекция 4. Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. Диаграмма состояния. Строение металлических сплавов

- •Контрольная работа № 1 до этой темы Кристаллизация сплавов

- •Понятие о диаграммах состояния сплавов

- •Количественный структурно-фазовый анализ сплава

- •Лекция 5. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов

- •5.1 Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (сплавы твердые растворы с неограниченной растворимостью)

- •5.2 Диаграмма состояния сплавов с отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии (механические смеси)

- •5.3 Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

- •5.4 Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химические соединения

- •5.5 Диаграмма состояния сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом состоянии (переменная растворимость)

- •Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния (закон Курнакова)

- •Железоуглеродистые сплавы

- •Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом

- •Диаграмма состояния железо-цементит

- •Сплавы системы железо-углерод и их структура

- •1) С содержанием углерода менее 0,02% (точка р)- техническое железо.

- •2) Содержащие 0,02…2,14 % углерода - углеродистые стали.

- •3) Сплавы, содержащие углерода более 2,14 % (до 6,67 %), заканчивающие кристаллизацию образованием эвтектики (ледебурита), называют чугунами.

- •Превращения, протекающие при охлаждении сплавов

- •Стали. Влияние углерода и примесей на свойства сталей

- •Назначение легирующих элементов.

- •Распределение легирующих элементов в стали.

- •Классификация и маркировка сталей Классификация сталей

- •По химическому: составу: углеродистые и легированные.

- •По содержанию углерода:

- •По способу выплавки:

- •По назначению:

- •Маркировка сталей

- •Качественные углеродистые стали

- •Качественные и высококачественные легированные стали

- •Легированные конструкционные стали

- •Легированные инструментальные стали

- •Быстрорежущие инструментальные стали

- •Шарикоподшипниковые стали

- •Автоматные стали

- •Строение, свойства, классификация и маркировка серых чугунов

- •Технология термической обработки стали

- •1. Отжиг

- •2. Нормализация

- •3. Закалка

- •Способы закалки

- •Дефекты закалки

- •4. Отпуск

- •5. Старение

- •6. Обработка холодом

2. Полиморфные и магнитные превращения в металлах

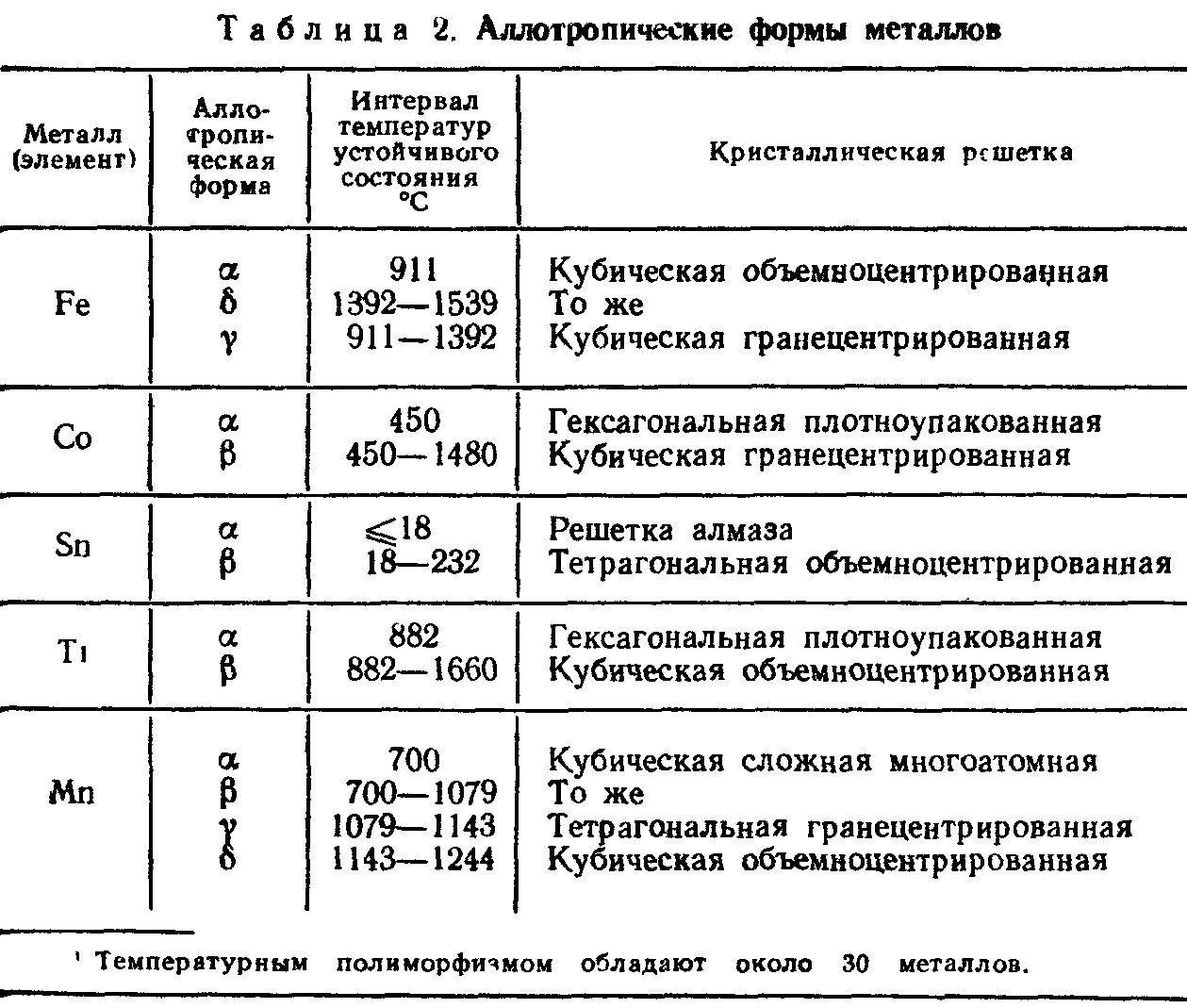

Некоторые элементы видоизменяют свое кристаллическое строение, т. е. тип кристаллической решетки, в зависимости от изменения внешних условий — температуры и давления. Существование вещества в различных кристаллических формах в зависимости от внешних условий обусловливается его стремлением к состоянию с меньшим запасом свободной энергии. Это явление носит название полиморфизма или аллотропии.

Каждый вид решетки называется модификацией. Каждая модификация имеет свою область температур, при которых она устойчива (табл. 2).

При полиморфных превращениях металлов основное значение имеет температура. Превращение одной аллотропической формы в другую происходит при постоянной температуре, называемой температурой полиморфного превращения, и сопровождается тепловым эффектом. Это связано с необходимостью затраты определенной энергии на перестройку кристаллической решетки.

Разные аллотропические формы одного и того же элемента принято обозначать буквами греческого алфавита α, β, γ и т. д., которые в виде индексов добавляют к символу, обозначающему элемент. Аллотропическую форму, устойчивую при самой низкой температуре, обозначают буквой α, существующую при более высокой температуре β, затем γ и т. д.

Переход из α в β модификацию олова сопровождается резким изменением объема. Белое металлическое олово превращается в серый порошок, так как температурный коэффициент линейного расширения серого олова в четыре раза больше, чем у белого. Это явление получило название «оловянной чумы»

Примером аллотропического превращения, обусловленного изменением давления, является видоизменение кристаллического строения углерода, который может существовать в виде графита и алмаза.

Полиморфизм имеет большое практические значение. Используя это явление, можно упрочнять или разупрочнять сплавы с помощью термической обработки.

Магнитные превращения. Некоторым металлам присуща способность сильно намагничиваться в магнитном поле. После удаления магнитного поля они обладают остаточным магнетизмом, что позволяет использовать их для изготовления постоянных магнитов. Это явление впервые было обнаружено на железе и в связи с этим получило название ферромагнетизма. К ферромагнетикам относятся железо, кобальт, никель и некоторые редкоземельные элементы (гадолиний, диспрозий, эрбий). При нагреве ферромагнитные свойства уменьшаются постепенно: вначале слабо, а затем наблюдается очень резкое снижение. Выше определенной температуры, называемой точкой Кюри, они становятся парамагнетиками. Магнитные превращения не связаны с изменением кристаллической решетки или микроструктуры, поэтому магнитные превращения не являются с аллотропическими.

Лекция 2. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения

Из жидкого расплава можно вырастить монокристалл, т. е. кусок металла, представляющий собой один кристалл. Размеры монокристаллов невелики, их обычно используют в лабораториях для изучения свойств того или иного вещества.

Металлы и сплавы, полученные в обычных условиях, состоят из большого количества кристаллов, различно ориентированных в пространстве, т. е. они имеют поликристаллическое строение.

Эти кристаллы, обычно называемые зернами, имеют неправильную форму. Каждое зерно имеет свою ориентировку кристаллической решетки, отличную от ориентировки соседних зерен, вследствие чего свойства реальных металлов усредняются и явления анизотропии не наблюдается.

В кристаллических решетках реальных металлов имеются различные дефекты (несовершенства), которые нарушают связи между атомами и оказывают влияние на свойства металлов. Все дефекты решетки — это нарушения укладки атомов в решетке.

Различают следующие структурные несовершенства:

- дефект решетки, малый во всех трех измерениях (b=3∙10-8 см) — точечный;

- малый в двух измерениях и сколь угодно протяженный в третьем — линейный;

- малый лишь в одном измерении — плоский (двумерный, поверхностный).

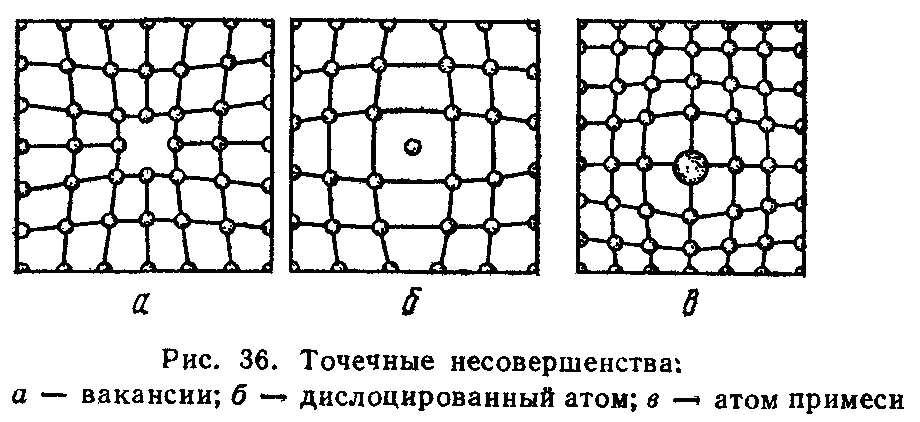

Точечные дефекты - вакансии, дислоцированные атомы, атомы примесей - распространенные несовершенства кристаллической структуры.

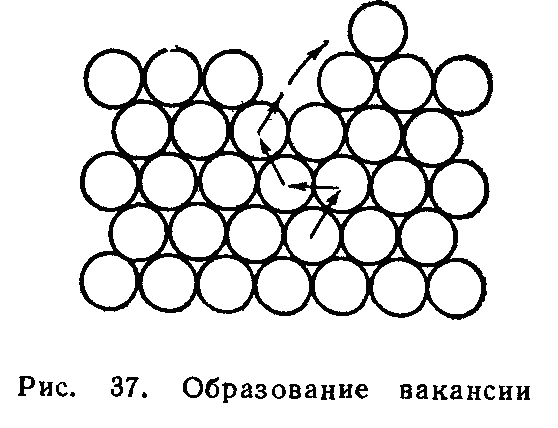

Вакансии — это отсутствие атомов (ион-атомов) в узлах кристаллической решетки, «дырки» по терминологии Я. И. Френкеля, которые образовались вследствие различных причин (рис. 36, а).

Источником вакансий могут быть свободная поверхность кристалла, где нормальные колебания атомов менее всего затруднены (рис. 37); границы зерен, в которых нарушено правильное расположение атомов.

Миграция вакансий происходит в результате последовательных перескоков от одного узла кристаллической решетки к другому соседнему. Если в металле отсутствует заметное силовое поле, то процесс миграции вакансий к их стокам может быть беспорядочным.

Выходя на наружную поверхность или поверхность внутреннего дефекта, вакансия исчезает, но одновременно где-то образуются новые дырки. При образовании вакансии изменение объема кристалла оказывается меньше атомного объема примерно в два раза так как окружающие вакансию атомы смещаются из равновесных положений. При этом кристаллическая решетка искажается, полная энергия кристалла уменьшается.

Число вакансий и их концентрация зависят от температуры и обработки. Число вакансий значительно увеличивается с повышением температуры, после закалки и т. д. Перемещаясь по кристаллу, одиночные вакансии могут встречаться. В этом случае они могут объединяться в пары, образуя дивакансии. Поскольку при этом уменьшается их суммарная поверхность, устойчивость такой спаренной вакансии возрастает. Возможно также образование тривакансий и целых цепочек. Скопление многих вакансий может привести к образованию пор и пустот.

Наличие вакансий в решетке сообщает атомам подвижность, т. е. позволяет им перемещаться в процессе самодиффузии и диффузии и тем самым оказывает влияние на такие процессы, как старение, выделение вторичных фаз и т. п.

Дислоцированные атомы - атомы, вышедшие из узла кристаллической решетки и занявшие место где-то в междоузлии (рис. 36, б). Концентрация дислоцированных атомов невелика, так как для их образования требуется существенная затрата энергии (например, облучение металла ядерными частицами). При этом на месте переместившегося атома также образуется вакансия.

Поскольку практически невозможно выплавить металл химически чистым, в любом объеме металла всегда присутствует какое-то количество чужеродных атомов примесей.

Примесные атомы занимают в кристаллической решетке либо места основных атомов, либо внедряются внутрь ячейки. Так возникает еще одна разновидность точечных дефектов (рис. 36, в).

Вокруг вакансий, дислоцированных атомов и атомов примесей (последние всегда отличаются по размерам от размеров основных атомов) нарушается правильность кристаллического строения, но эти изменения невелики, они составляют не больше нескольких атомных диаметров. Точечные дефекты, мигрируя в кристалле, могут взаимодействовать как друг с другом, так и с другими дефектами.

Линейные несовершенства

Линейные дефекты малы в двух измерениях, в третьем они значительно большего размера, который может быть соизмерим с длиной кристалла. К линейным дефектам относятся цепочки вакансий, межузельных атомов и дислокации.

Дислокации - это дефекты кристаллического строения, представляющие собой линии, вдоль и вблизи которых нарушено характерное для кристалла правильное расположение атомных плоскостей. По своей природе они резко отличаются от других дефектов

К основным видам дислокаций относятся краевые и винтовые.

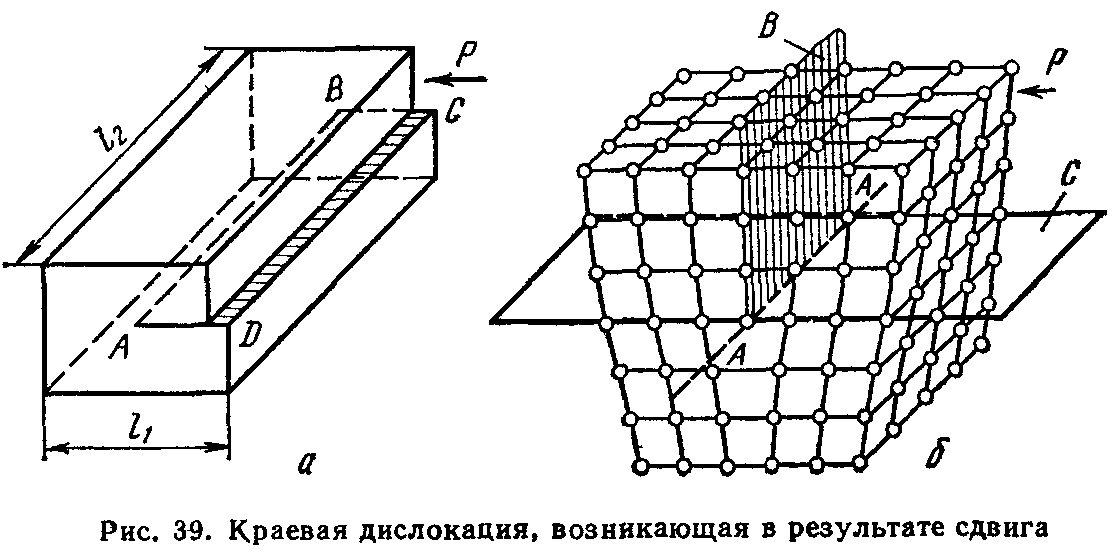

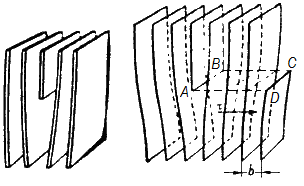

Краевая дислокация представляет собой линию, вдоль которой обрывается внутри кристалла край “лишней“ полуплоскости (рис. 2.2)

-

а) б)

Рис. 2.2. Краевая дислокация (а) и механизм ее образования (б)

Неполная плоскость называется экстраплоскостью.

Большинство дислокаций образуются путем сдвигового механизма. Ее образование можно описать при помощи следующей операции. Надрезать кристалл по плоскости АВСD, сдвинуть нижнюю часть относительно верхней на один период решетки в направлении, перпендикулярном АВ, а затем вновь сблизить атомы на краях разреза внизу.

Экстраплоскость действует как клин (плоскость В), изгибая решетку вокруг своего нижнего края. Над дислокацией атомы в кристалле уплотнены, а под ней раздвинуты. Атом на самой кромке экстраплоскости А—А имеет меньше соседей, чем атом внутри совершенной решетки (рис.2.4).

Наибольшие искажения в расположении атомов в кристалле имеют место вблизи нижнего края экстраплоскости. Вправо и влево от края экстраплоскости эти искажения малы (несколько периодов решетки). Вдоль края экстраплоскости искажения простираются через весь кристалл и могут быть очень велики (тысячи периодов решетки) (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Искажения в кристаллической решетке при наличии краевой дислокации |

Рис. 2.4. Краевая дислокация, возникающая в результате сдвига |

Область несовершенства кристалла вокруг края экстраплоскости и называется краевой (линейной) дислокацией. Краевая дислокация представляет собой быстрозатухающее поле упругих напряжений в кристаллической решетке вокруг края экстраплоскости, вызванное тем, что выше этого края параметры решетки несколько сжаты, а ниже соответственно растянуты.

Если экстраплоскость находится в верхней

части кристалла, то краевая дислокация

– положительная (![]() ),

если в нижней, то – отрицательная (

),

если в нижней, то – отрицательная (![]() ).

Дислокации в кристалле могут

взаимодействовать как друг с другом,

так и с другими дефектами.

).

Дислокации в кристалле могут

взаимодействовать как друг с другом,

так и с другими дефектами.

В объеме кристаллов дислокации располагаются в виде сеток. Наряду с сетками могут существовать как отдельные дислокации, так и дислокационные сплетения (клубки), которые возникают при сложном взаимодействии точечных дефектов и дислокаций.

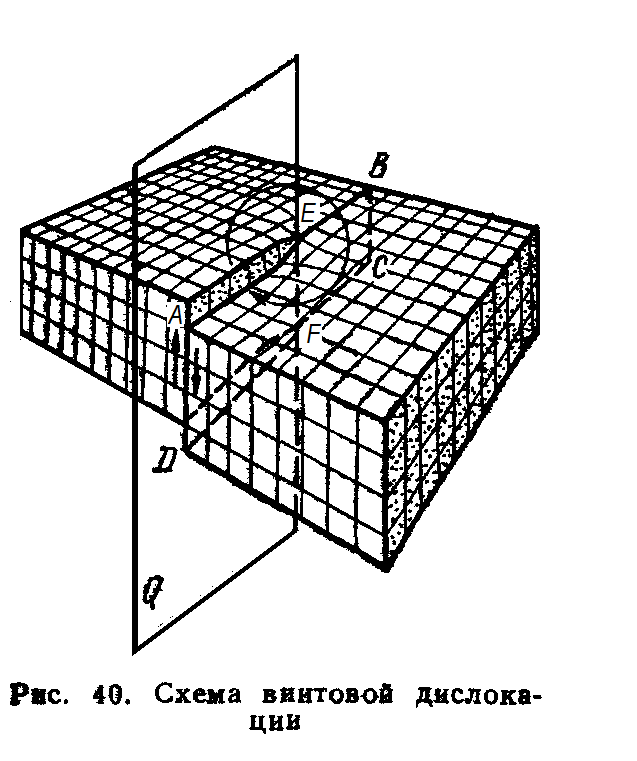

Винтовые дислокации, так же как и краевые, могут быть получены с помощью частичного сдвига (рис. 40) по плоскости Q вокруг линии ЕF. При этом на поверхности образуется ступенька, проходящая не по всей поверхности кристалла, а только от точки Е до края кристалла. Такой частичный сдвиг нарушает параллельность атомных слоев, кристалл превращается как бы в одну атомную плоскость, закрученную по винту вокруг линии ЕF которая представляет границу, отделяющую часть плоскости скольжения, где сдвиг уже произошел, от части, где сдвиг не начинался.

Дислокационная структура материала характеризуется плотностью дислокаций.

П лотность

дислокаций в

кристалле определяется как среднее

число линий дислокаций, пересекающих

внутри тела площадку площадью 1

м2,

или как суммарная длина линий дислокаций

в объеме 1 м3

лотность

дислокаций в

кристалле определяется как среднее

число линий дислокаций, пересекающих

внутри тела площадку площадью 1

м2,

или как суммарная длина линий дислокаций

в объеме 1 м3

Плотность дислокаций изменяется в широких пределах и зависит от состояния материала. После отжига плотность дислокаций - 105…107 м2, в кристаллах с сильно деформированной кристаллической решеткой плотность дислокаций достигает 1015…10 16 м 2.

Плотность дислокации в значительной мере определяет пластичность и прочность материала Минимальная прочность определяется критической плотностью дислокаций ρкр= 105..107 м2. Если плотность меньше значения ρкр, то пластичность резко падает, а прочность повышается, приближаясь к теоретической. Таким образом, прочность можно повысить, увеличением плотности дислокаций или созданием металла с бездефектной структурой.

Дислокации влияют не только на прочность и пластичность, но и на другие свойства кристаллов. С увеличением плотности дислокаций возрастает внутреннее напряжение, изменяются оптические свойства, повышается электросопротивление металла. Дислокации увеличивают среднюю скорость диффузии в кристалле, ускоряют старение и другие процессы, уменьшают химическую стойкость.

Границы зерен и блоков имеют большую плотность дислокаций. Термическая обработка и особенно пластическая деформация существенно изменяют плотность дислокаций, что в свою очередь влияет на многие свойства металлов.

Поверхностные дефекты имеют небольшую толщину при значительных размерах в двух измерениях (границы зерен и блоков, дефекты упаковки).

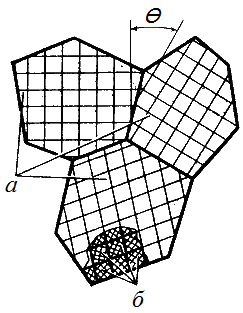

Поверхностные дефекты – границы зерен, фрагментов и блоков (рис. 2.6).

Рис. 2.6.

Разориентация зерен и блоков в металле

Рис. 2.6.

Разориентация зерен и блоков в металле

Зерна (а) в пространстве разориентированы (т.е. не имеют четкой ориентации) и повернуты одни относительно других до десятков градусов. Размеры зерен составляют от 1до 1000 мкм (чаще 100 мкм). Углы разориентации составляют до нескольких десятков градусов (ϴ).

Границы зерен — основной дефект в металлах. Граница между зернами представляет собой тонкую в 5 – 10 атомных диаметров поверхностную зону с максимальным нарушением порядка в расположении атомов. На границах между зернами атомы не имеют правильного расположения. Здесь существует переходная область шириной в несколько атомных диаметров, в которой решетка одного зерна переходит в решетку другого зерна с иной ориентацией. Строение переходного слоя (границы) способствует скоплению в нем дислокаций. На границах зерен повышена концентрация примесей, которые понижают поверхностную энергию. Это оказывает очень существенное влияние на свойства металла в целом (механические, электрические, магнитные, коррозионную стойкость и т. д.).

Однако и внутри зерна никогда не наблюдается идеального строения кристаллической решетки. Имеются участки, разориентированные один относительно другого на несколько градусов (ϴ1). Эти участки называются фрагментами. Процесс деления зерен на фрагменты называется фрагментацией или полигонизацией.

В свою очередь каждый фрагмент состоит из блоков (б), размерами менее 10 мкм, разориентированных на угол менее одного градуса (ϴ2). Такую структуру называют блочной или мозаичной.

Дефект упаковки — это тонкое плоское образование, нарушающее порядок упаковки атомных слоев. Дефекты упаковки создаются сдвигом, внедрением, удалением одной плотноупакованной плоскости или ее части.