- •Краткое содержание

- •Введение

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей

- •2.1 Общетехнические свойства торфа Классификация грунтов по происхождению

- •2.2 Физико-механические свойства торфов

- •2.3 Связь между основными показателями физико-механических свойств торфа

- •2.3 Показатели свойств различных торфов

- •3. Основные закономерности механики грунтов

- •3.1. Закон уплотнения грунтов

- •3.2.Водопроницаемость грунтов

- •Эффективное и нейтральное давление.

- •Полное давление в водонасыщенном грунте:

- •3.3. Контактное сопротивление сдвигу .Условия прочности

- •Закон Кулона

- •3.4. Структурно–фазовая деформируемость грунтов.

- •Общая зависимость между деформациями и напряжениями.

- •Принцип линейной деформируемости

- •Деформация отдельных фаз грунта

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта

- •4.1 Распределение напряжений по глубине торфяной залежи

- •Действие сосредоточенной силы

- •Сжимающее напряжение от нескольких сосредоточенных сил

- •Действие силы, приложенной внутри линейно-деформируемого пространства

- •Действие равномерно распределенной нагрузки

- •Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек.

- •Определение сжимающих напряжений по способу элементарного суммирования

- •4.2 Распределение напряжений при полосообразной нагрузке в линейно деформируемом массиве. Плоская задача.

- •4.3 Распределение давлений по подошве тел. Контактная задача.

- •4.4 Распределение напряжений от собственного веса грунта

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа

- •5.1.Компрессионные испытания.

- •5.2 Испытание торфа на сдвиг (срез).

- •5.3 Трехосные испытания торфа

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи

- •6.1. Основные положения

- •6.2. Метод вращательного среза

- •6.3. Полевые испытания торфяных залежей методом статического зондирования

- •6.4. Измерение порового давления в слабых грунтах

- •6.5. Несущая способность залежи и проходимость машин (штамповые испытания)

- •6.6. Исследование осадок торфяных оснований под насыпями

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей

- •7.1 Виды деформаций торфяной залежи

- •7.2 Распределение деформаций по глубине торфяной залежи

- •7.3 Определение упругих деформаций.

- •7.4.Одномерное компрессионное уплотнение торфа и торфяной залежи

- •7.5 Консолидация (Одномерное уплотнение торфа во времени)

- •8. Предельно - напряжённое состояние торфяной залежи

- •8.1 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи

- •8.2 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи при полосообразной нагрузке

- •1) Первая фаза (первое предельное давление

- •2) Вторая фаза (второе предельное давление )

- •Оценки устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей.

- •9.2 Разрушение грунта в придонной зоне канала и выпор грунта.

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании.

- •10.1 Мёрзлые грунты

- •10.2 Физические свойства мерзлых грунтов.

- •10.3 Прочность торфа и торфяной залежи при промерзании

- •Приложения Приложение 1.

- •Литература

- •Оглавление

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей 4

- •3. Основные закономерности механики грунтов 11

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта 25

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа 38

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи 45

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей 56

- •9. Устойчивость откосов каналов и выпор торфа. 67

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании. 71

Закон Кулона

1) для сыпучих грунтов

Кривая диаграммы предельных сопротивлений принимается за прямую линию (можно).

Предельное сопротивление сдвигу:

τi = Ϭ tg φ

Где

![]() угол внутреннего трения;

угол внутреннего трения;

tg - коэффициент внутреннего трения

tg - обычно обозначают как f (коэффициент трения), тогда

![]()

- Закон Кулона для несвязанных (сыпучих) тел, в которых сопротивление сдвигу есть сопротивление внутреннего трения.

2) Для связных грунтов.

Если грунт связный, то сопротивление сдвигу оказывают внутреннее трение и внутреннее сцепление.

Диаграмма предельных напряжений выглядит так:

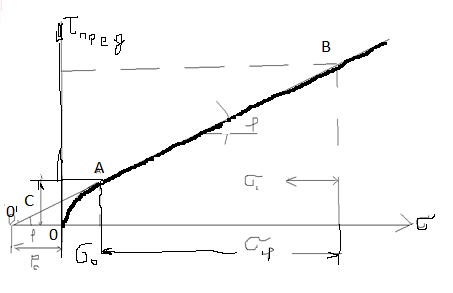

Рис 3.9 Диаграмма предельных напряжений

От «А» до «Б» прямая линия. Трение начнётся лишь тогда, когда будут преодолены силы внутреннего сцепления частиц. «С» и формула закона Кулона примет вид:

![]()

где с – суммарные силы сцепления в грунте

![]() ,

,

где,

![]() - структурное (жёсткое) сцепление,

- структурное (жёсткое) сцепление,

![]() - пластичное сцепление, обусловленное

водно-коллоидными связями,

- пластичное сцепление, обусловленное

водно-коллоидными связями,

по графику:

![]() ,

где

,

где

![]() - всестороннее давление в грунте,

называемое давлением связанности,

- всестороннее давление в грунте,

называемое давлением связанности,

![]()

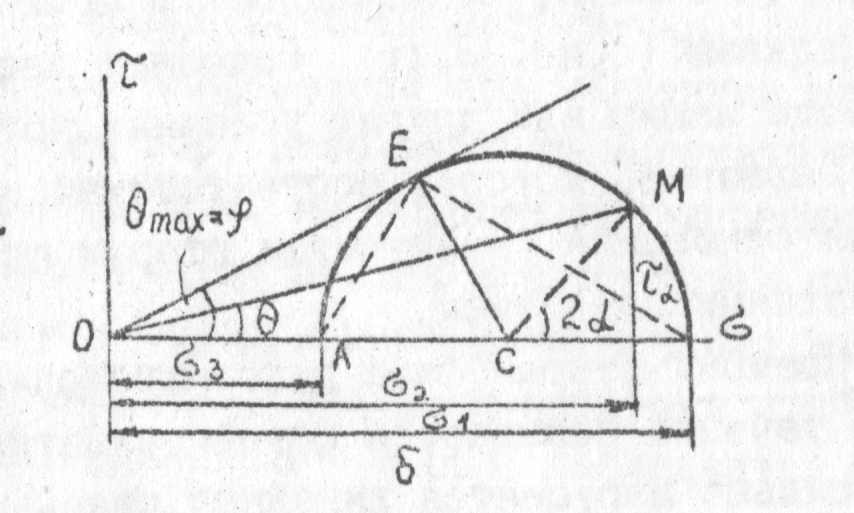

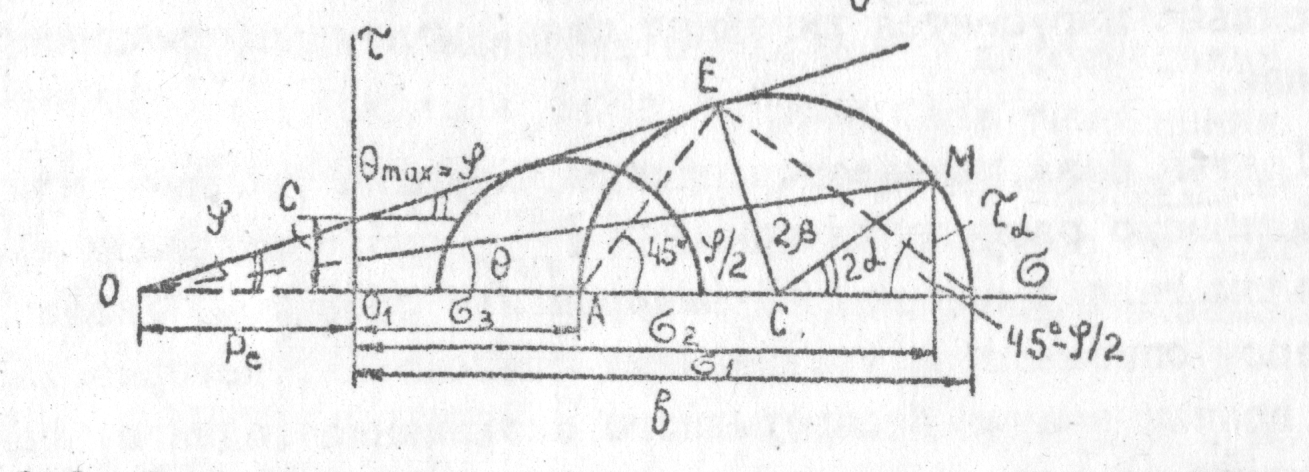

Кривые предельных напряжений сдвига Мора:

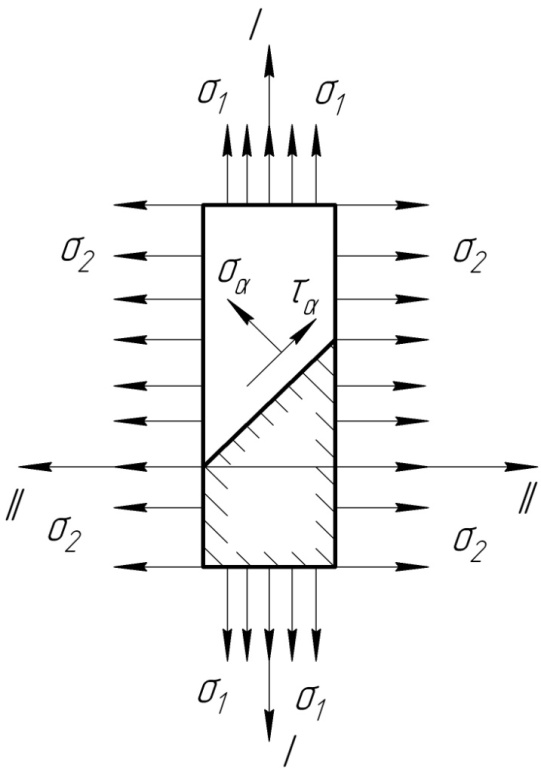

Рис 3.10 Схема напряженного состояния образца

Как известно, нормальные и касательные напряжения на сечениях, нормаль к которым составляет с наибольшим главным напряжением угол α, определяется равенством:

![]()

![]()

Вычисление значений ![]() и

и

![]() по этим формулам можно заменить простым

и удобным построением кругов Мора

по этим формулам можно заменить простым

и удобным построением кругов Мора

.

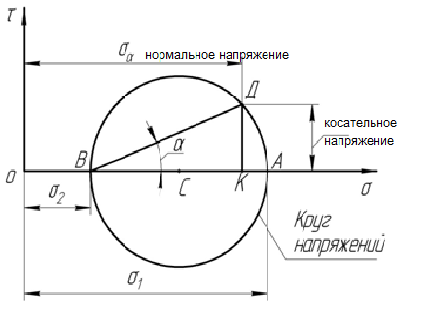

Рис 3.11 Схема построения Круга напряжений Мора

τ α численно равна длине отрезка DK

Ϭ α численно равна длине отрезка OK

По результатам определения максимального сопротивления грунта сдвигу можно построить диаграмму напряжений.

Для сыпучих грунтов.

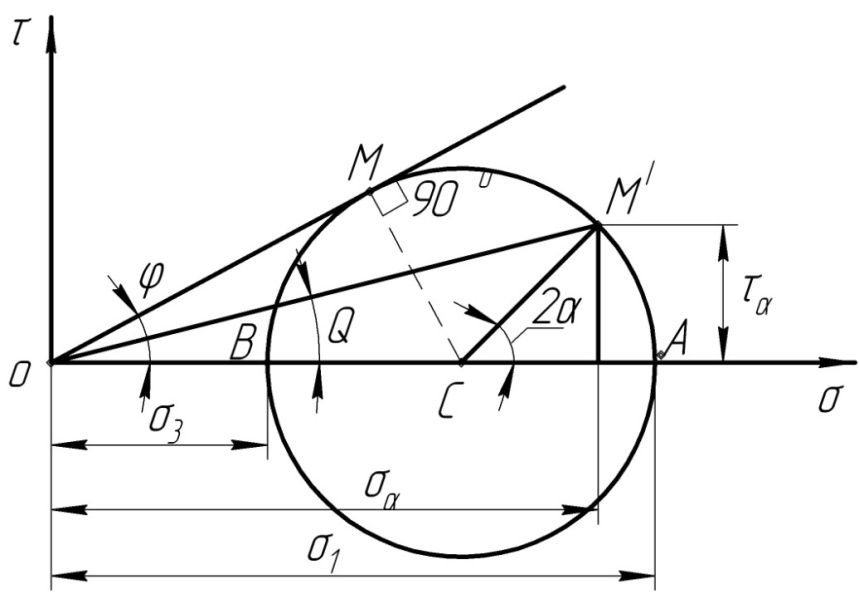

Рис 3.12 Круг напряжений Мора для сыпучих грунтов

Предельная прямая (ОМ) называется огибающей кривой, т.к.при рассмотрении семейства огибающих кругов она принимает форму кривой.

Если внутреннее сцепление C = 0, то

![]()

![]()

![]()

![]()

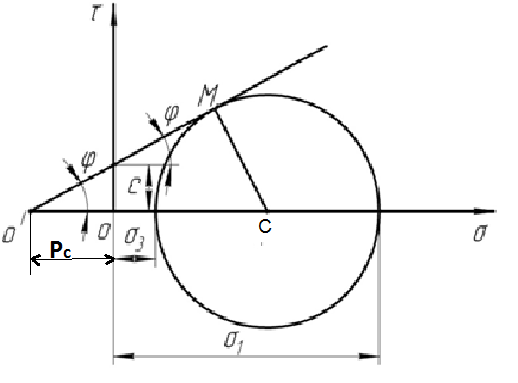

Для связных грунтов.

Рис 3.13 Круг напряжений Мора для связных грунтов

![]()

Где РС = С Сtq φ - давление связности.

Окончательно

Sinφ =![]()

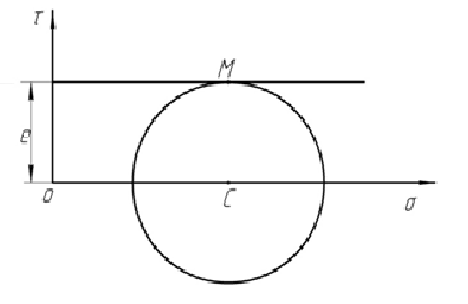

3) Для идеально связных грунтов

прочность определяется только

удельным сцеплением, т.е. ![]()

Рис 3.14 Круг напряжений Мора для идеально связанных грунтов

Круги Мора дают представление

о присутствии определённых напряжениях

в любой точке нагруженного грунта. При

этом ![]() определяют

экспериментально, а

определяют

экспериментально, а![]() -это нормальная нагрузка.

-это нормальная нагрузка.

Примечание: Ϭ 1 , Ϭ 2 ,Ϭ 3 - главные напряжения, направленные вдоль главных осей координат в порядке от большего к меньшему.

Условно считается, что нарушение целостности материала зависит только от наибольших и наименьших главных напряжений, и мало зависит от средних. (экспериментально доказано, что так и есть, влияние средних не велико, и им пренебрегают). При этом вместо трёхмерного пространства (объём) получается двумерное (плоскость), что очень упрощает расчёты.

Обычно приходится иметь дело не со всей огибающей кривой, а с ее частью. Тогда ее заменяют прямой, касательной к кругам Мора.

Рис 3.15 Схема огибающей кривой

Принято изображать круги Мора в виде полукруга, а не окружности, т.к. обе половины симметричны.

Рис 3.16 Обычное построение кругов напряжений Мора