- •Краткое содержание

- •Введение

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей

- •2.1 Общетехнические свойства торфа Классификация грунтов по происхождению

- •2.2 Физико-механические свойства торфов

- •2.3 Связь между основными показателями физико-механических свойств торфа

- •2.3 Показатели свойств различных торфов

- •3. Основные закономерности механики грунтов

- •3.1. Закон уплотнения грунтов

- •3.2.Водопроницаемость грунтов

- •Эффективное и нейтральное давление.

- •Полное давление в водонасыщенном грунте:

- •3.3. Контактное сопротивление сдвигу .Условия прочности

- •Закон Кулона

- •3.4. Структурно–фазовая деформируемость грунтов.

- •Общая зависимость между деформациями и напряжениями.

- •Принцип линейной деформируемости

- •Деформация отдельных фаз грунта

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта

- •4.1 Распределение напряжений по глубине торфяной залежи

- •Действие сосредоточенной силы

- •Сжимающее напряжение от нескольких сосредоточенных сил

- •Действие силы, приложенной внутри линейно-деформируемого пространства

- •Действие равномерно распределенной нагрузки

- •Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек.

- •Определение сжимающих напряжений по способу элементарного суммирования

- •4.2 Распределение напряжений при полосообразной нагрузке в линейно деформируемом массиве. Плоская задача.

- •4.3 Распределение давлений по подошве тел. Контактная задача.

- •4.4 Распределение напряжений от собственного веса грунта

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа

- •5.1.Компрессионные испытания.

- •5.2 Испытание торфа на сдвиг (срез).

- •5.3 Трехосные испытания торфа

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи

- •6.1. Основные положения

- •6.2. Метод вращательного среза

- •6.3. Полевые испытания торфяных залежей методом статического зондирования

- •6.4. Измерение порового давления в слабых грунтах

- •6.5. Несущая способность залежи и проходимость машин (штамповые испытания)

- •6.6. Исследование осадок торфяных оснований под насыпями

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей

- •7.1 Виды деформаций торфяной залежи

- •7.2 Распределение деформаций по глубине торфяной залежи

- •7.3 Определение упругих деформаций.

- •7.4.Одномерное компрессионное уплотнение торфа и торфяной залежи

- •7.5 Консолидация (Одномерное уплотнение торфа во времени)

- •8. Предельно - напряжённое состояние торфяной залежи

- •8.1 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи

- •8.2 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи при полосообразной нагрузке

- •1) Первая фаза (первое предельное давление

- •2) Вторая фаза (второе предельное давление )

- •Оценки устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей.

- •9.2 Разрушение грунта в придонной зоне канала и выпор грунта.

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании.

- •10.1 Мёрзлые грунты

- •10.2 Физические свойства мерзлых грунтов.

- •10.3 Прочность торфа и торфяной залежи при промерзании

- •Приложения Приложение 1.

- •Литература

- •Оглавление

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей 4

- •3. Основные закономерности механики грунтов 11

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта 25

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа 38

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи 45

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей 56

- •9. Устойчивость откосов каналов и выпор торфа. 67

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании. 71

3.2.Водопроницаемость грунтов

Водопроницаемость грунта - это способность дисперсных тел фильтровать воду. Зависит от уплотнённости грунта и градиента напора, вызванного теми или иными физическими причинами ( температура, осмос, адсорбция, гравитация ( включая и давление от сооружений).

Скорость напорного движения грунтовых вод зависит от размеров капилляров, сопротивлений и действующих напоров.

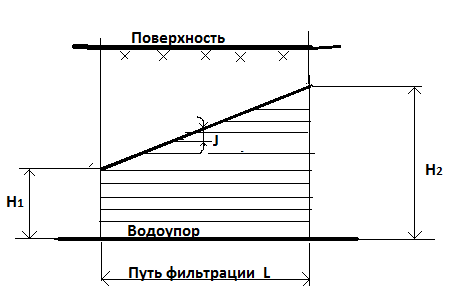

Рис 3.5 Схема фильтрации воды в грунте

Если линии токов воды не пересекаются друг с другом, то такое движение называют ламинарным. В грунтах оно, как правило, именно такое.

Гидравлический градиент i определяется по формуле:

i = tg ĵ = (H2-H1) / L

H2-H1 = H действующий напор. ĵ = H / L

Скорость фильтрации (расход воды в единицу времени через единицу площади поперечного сечения грунта) прямо пропорциональна гидравлическому градиенту.

Vф= Kф i Закон Дарси (1885) – закон ламинарной фильтрации.

Где: Кф – коэффициент фильтрации, он равен скорости фильтрации при градиенте = 1 {см/с; см/год…}

Внешняя нагрузка от сооружений так же выражается высотой столба воды

![]() γw = 0,001 кг/см3

γw = 0,001 кг/см3

Коэффициенты фильтрации различных грунтов:

Супесь Кф = r 10-3 – r 10-1 см/с

Суглинок Кф = = r 10-5 – r 10-8 см/с

Глина Кф= r 10-7 – r 10-10 см/с , где

r - любое число от 1 до 9, 1 см/с ≈3 * 107 см/год

Эффективное и нейтральное давление.

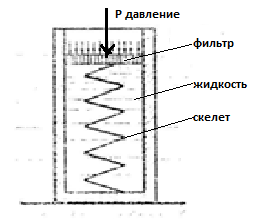

При сжатии грунта возникает давление в скелете грунта Pz и в поровой жидкости Pw.. Давление в скелете грунта – называется эффективным, оно действует на грунтовые частицы, уплотняя и упрочняя грунт. Pw – нейтральное, т.к. не уплотняет и не упрочняет грунт, а создает напор в воде, вызывая её фильтрацию.

Полное давление в водонасыщенном грунте:

Р= Pz+ Pw.

Рис 3.6 Модель сжатия грунтовой массы: ,

В начале нагрузка передаётся на воду, затем, по мере её отжатия, на скелет .

Общее давление будет равно:

![]()

Где σˉ - эффективное давление, u - поровое давление

Отсюда

![]() ,

т.е. эффективное давление

,

т.е. эффективное давление

![]() в любой точке водонасыщенного грунта

равно разности между полным и нейтральным

давлением.

в любой точке водонасыщенного грунта

равно разности между полным и нейтральным

давлением.

3.3. Контактное сопротивление сдвигу .Условия прочности

Сдвигающие напряжения

Под действием внешней нагрузки в грунте могут произойти сдвиги обусловленные разрывом внутренних связей между частицами (нагрузка превысила прочность грунта).

Сопротивления, препятствующее сдвигу частиц это:

1) трение, возникающее в точках контакта частиц;

2) внутренние структурные (жесткие) связи;

3) вязкие водно-коллоидные связи оболочек частиц.

В реальных грунтах они все действуют одновременно.Сопротивление сдвига зависит от внешних условий и давлений в точках контакта. Показатели сопротивляемости сдвигу можно определить методами плоскостного среза, одноосного и трехосного сжатия.

Плоскостной срез грунта

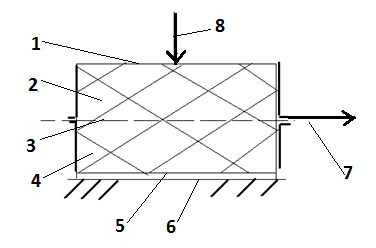

Рис 3.7 Схема прибора для плоскостного среза по горизонтальной плоскости

1 - верхний фильтр; 2 - верхнее подвижное кольцо; 3 - плоскость среза; 4 - нижнее неподвижное кольцо; 5 - нижний фильтр; ; 6 – стол; 7 - сила сдвигающая; 8 - нормальная сила

Рис 3.8 Диаграмма сдвига и диаграмма предельных сопротивлений сдвигу

S = f(τ), где τ – сдвигающее напряжение; S - деформация при сдвиге.

τ пред = f (σ), где σ – уплотняющее давление; τ пред - предельное сопротивление сдвигу.