- •Краткое содержание

- •Введение

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей

- •2.1 Общетехнические свойства торфа Классификация грунтов по происхождению

- •2.2 Физико-механические свойства торфов

- •2.3 Связь между основными показателями физико-механических свойств торфа

- •2.3 Показатели свойств различных торфов

- •3. Основные закономерности механики грунтов

- •3.1. Закон уплотнения грунтов

- •3.2.Водопроницаемость грунтов

- •Эффективное и нейтральное давление.

- •Полное давление в водонасыщенном грунте:

- •3.3. Контактное сопротивление сдвигу .Условия прочности

- •Закон Кулона

- •3.4. Структурно–фазовая деформируемость грунтов.

- •Общая зависимость между деформациями и напряжениями.

- •Принцип линейной деформируемости

- •Деформация отдельных фаз грунта

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта

- •4.1 Распределение напряжений по глубине торфяной залежи

- •Действие сосредоточенной силы

- •Сжимающее напряжение от нескольких сосредоточенных сил

- •Действие силы, приложенной внутри линейно-деформируемого пространства

- •Действие равномерно распределенной нагрузки

- •Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек.

- •Определение сжимающих напряжений по способу элементарного суммирования

- •4.2 Распределение напряжений при полосообразной нагрузке в линейно деформируемом массиве. Плоская задача.

- •4.3 Распределение давлений по подошве тел. Контактная задача.

- •4.4 Распределение напряжений от собственного веса грунта

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа

- •5.1.Компрессионные испытания.

- •5.2 Испытание торфа на сдвиг (срез).

- •5.3 Трехосные испытания торфа

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи

- •6.1. Основные положения

- •6.2. Метод вращательного среза

- •6.3. Полевые испытания торфяных залежей методом статического зондирования

- •6.4. Измерение порового давления в слабых грунтах

- •6.5. Несущая способность залежи и проходимость машин (штамповые испытания)

- •6.6. Исследование осадок торфяных оснований под насыпями

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей

- •7.1 Виды деформаций торфяной залежи

- •7.2 Распределение деформаций по глубине торфяной залежи

- •7.3 Определение упругих деформаций.

- •7.4.Одномерное компрессионное уплотнение торфа и торфяной залежи

- •7.5 Консолидация (Одномерное уплотнение торфа во времени)

- •8. Предельно - напряжённое состояние торфяной залежи

- •8.1 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи

- •8.2 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи при полосообразной нагрузке

- •1) Первая фаза (первое предельное давление

- •2) Вторая фаза (второе предельное давление )

- •Оценки устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей.

- •9.2 Разрушение грунта в придонной зоне канала и выпор грунта.

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании.

- •10.1 Мёрзлые грунты

- •10.2 Физические свойства мерзлых грунтов.

- •10.3 Прочность торфа и торфяной залежи при промерзании

- •Приложения Приложение 1.

- •Литература

- •Оглавление

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей 4

- •3. Основные закономерности механики грунтов 11

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта 25

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа 38

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи 45

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей 56

- •9. Устойчивость откосов каналов и выпор торфа. 67

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании. 71

2.3 Показатели свойств различных торфов

Показатели свойств

В таблице (Приложение 1 и приложение 2) приведены основные показатели свойств торфа для основных типов торфяных залежей в условиях естественного залегания.

Рассмотрены: средняя глубина (Н,м ;степень разложения (R,%), средняя зольность на сухое вещество (А,% ; содержание фракций размером больше 250 мкм ( Р250 % ); показатель кислотности ( рН ); среднее влагосодержание ( W,%); коэффициент пористости ( e ); удельное сопротивление сдвигу при испытаниях торфяной залежи на срез с помощью 4– х лопастной крыльчатки (t ,КПа); удельное сопротивление торфа погружению стандартного конусного наконечника при зондировании торфяной залежи (ɡ , КПа ).

3. Основные закономерности механики грунтов

1. Закон уплотнения – характеризует сжимаемость грунтов. Показатель коэффициента уплотнения, нужный для расчёта осадок фундамента.

2. Водопроницаемость грунтов подчиняется закону ламинарной фильтрации, характеризуется коэффициентом фильтрации. Является показателем скорости осадки грунтовых оснований.

3. Контактная сопротивляемость сдвигу – характеризуется предельным сопротивлением сдвигу, оценивается коэффициентом внутреннего трения и сцеплением грунта. Используется для расчётов предельной прочности, устойчивости и давления на ограждения.

4. Структурно – фазовая деформируемость подчиняется принципу общей и линейной деформируемости. Оценивается модулем деформируемости и используется для определения напряжений и деформаций в грунте.

3.1. Закон уплотнения грунтов

Сжимаемость заключается в способности грунтов изменять своё строение на более компактное за счёт уменьшения пористости. (под влиянием нагрузки, при уменьшении влажности, при коагуляции и других воздействиях)

Сжатие может происходить под воздействием кратковременных динамических нагрузок и от продолжительных статических, которые называют компрессионными.

Сжатие грунтов

Сжатие грунтов зависит от давления, влажности и коэффициента пористости.

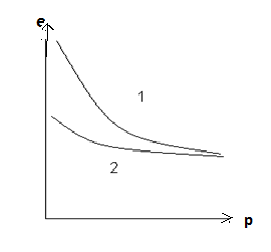

Графически эти связи : e = f(p) изображают в виде кривых, называемых компрессионными.

Рис 3.1 Компрессионные кривые

1 - кривая уплотнения

2 - кривая набухания

е = Wmax . γs

![]()

Коэффициент пористости изменяется при осадке слоя грунта под нагрузкой. Осадку измеряют с помощью прибора одометра, в котором исключено боковое расширение грунта.

Рмс 3.2 Схема одометра

Верхний и нижний диски могут иметь отверстия для удаления не связанной жидкости. По объёму удаляемой жидкости наблюдают за изменением пористости грунта, т.к. все поры в водонасыщенном торфе заполнены водой.

Коэффициент пористости е –это отношение объёма пор к объему твёрдых частиц.

![]()

ei – коэффициент пористости при i - той нагрузке.

e i = e 0 (Δn i /m), где

е0 – начальная пористость; ∆ni - изменение объёма пор от начала приложения нагрузок до Pi ;

∆n i = S i ·F

Si – полная осадка образца при i - той нагрузке (Pi), измеренная от начала нагружения.

![]() ,

,

где F-площадь сечения образца; h-начальная высота. Отсюда:

![]()

По значениям коэффициента пористости ei строят компрессионные кривые.

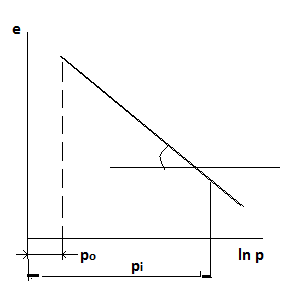

В полулогарифмических координатах (e=f(ln P)) изменение е будет линейным ( для давлений превышающих структурную прочность материала, P0).

Рис 3.3 График зависимости e=f(ln P)

Тангенс угла наклона полулогарифмической кривой к оси давления, характеризующий сжимаемость грунтов в большом диапазоне давлений, называется коэффициентом компрессии Ce

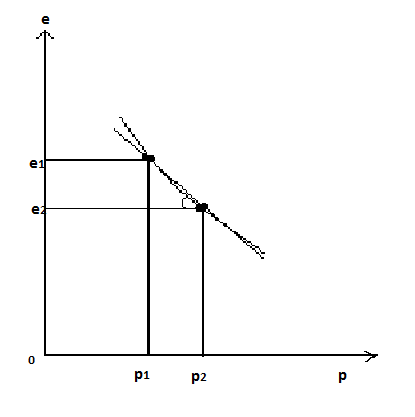

При малом изменении давления (Р1-Р2) не прибегая к логарифмированию, с достаточной практической точностью можно считать, что ei =eo- tgα Pi ,

где tgα -

характеризует сжимаемость грунта на

участке Р1-Р2.

.

Рис 3.4 Спрямление кривой сжимаемости в малом диапазоне давлений

m0= tgα,

где mo – коэф. сжимаемости

![]() ,

,

обозначим действыющее давление Р 2 - Р 1 = Р, тогда:

![]()

Т.е. коэффициент сжимаемости равен отношению изменения коэффициента пористости к величине действующего давления.Отсюда:

ei=e0-m0*Pi

коэффициент относительной сжимаемости

![]() или

или

![]()

Он равен относительной осадке Si/h, приходящейся на единицу действующего давления Pi .

Формулировки закона уплотнения

Уравнение ei = e0 - m0·Pi - является приближённым, т.к. описывает закон изменения пористости только на спрямленном участке.

Если спрямленный участок сделать бесконечно малыми, то изменение коэффициента пористости будет точным и строго соответствующим изменению давления

de = - m0dP

- это и есть закон уплотнения грунта, и формулируется он так:

«бесконечно малое изменение относительного объёма пор грунта прямопропорционально бесконечно малому изменению давления»

Его можно распространить на конечные изменения коэффициентов пористости и действующие давления:

e1 –e2 = -m0(P2-P1)

и тогда он формулируется так:

«При небольших изменениях уплотняющих давлений изменение коэффициента пористости прямо- пропорционально изменению давления.

Общий случай компрессионной зависимости

Изменения коэффициента пористости в грунте зависит не только от вертикальной нагрузки и вертикальных (нормальных) напряжений Ϭz ,но и от горизонтальных Ϭx и Ϭy.

Т.е. от суммы θ = Ϭx + Ϭy + Ϭz

При сжатии грунта в жестком кольце:

Ϭz = Р; Ϭx = Ϭy; εх = εу=0 (относительная деформация)

Общее выражение горизонтальной относительной деформации

εх

= ![]() -

- ![]() (Ϭz + Ϭ

х),

(Ϭz + Ϭ

х),

где Е0 – модуль деформации грунта (общая деформация)

μ0 – модуль общей горизонтальной деформации

Для кольца: Ϭx = Ϭ y, Ϭz = Р, εх =0, получим Ϭx = Ϭy= ξ0Р , | ξ -кси|

ξ0![]() - коэффициент бокового

давления грунта – отношение приращения

горизонтального давления грунта, к

приращению действующего вертикального

давления:

- коэффициент бокового

давления грунта – отношение приращения

горизонтального давления грунта, к

приращению действующего вертикального

давления:

ξ![]() или:

или:

q0= ξP0+D – уравнение прямой, с угловым коэффициентом ξ и постоянной интегрирования D, определяемой из начальный условий.

Для песков : ξ=

0,25![]() 0,37

0,37

Для глин: ξ = 0,11 0,82