- •Краткое содержание

- •Введение

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей

- •2.1 Общетехнические свойства торфа Классификация грунтов по происхождению

- •2.2 Физико-механические свойства торфов

- •2.3 Связь между основными показателями физико-механических свойств торфа

- •2.3 Показатели свойств различных торфов

- •3. Основные закономерности механики грунтов

- •3.1. Закон уплотнения грунтов

- •3.2.Водопроницаемость грунтов

- •Эффективное и нейтральное давление.

- •Полное давление в водонасыщенном грунте:

- •3.3. Контактное сопротивление сдвигу .Условия прочности

- •Закон Кулона

- •3.4. Структурно–фазовая деформируемость грунтов.

- •Общая зависимость между деформациями и напряжениями.

- •Принцип линейной деформируемости

- •Деформация отдельных фаз грунта

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта

- •4.1 Распределение напряжений по глубине торфяной залежи

- •Действие сосредоточенной силы

- •Сжимающее напряжение от нескольких сосредоточенных сил

- •Действие силы, приложенной внутри линейно-деформируемого пространства

- •Действие равномерно распределенной нагрузки

- •Определение сжимающих напряжений по методу угловых точек.

- •Определение сжимающих напряжений по способу элементарного суммирования

- •4.2 Распределение напряжений при полосообразной нагрузке в линейно деформируемом массиве. Плоская задача.

- •4.3 Распределение давлений по подошве тел. Контактная задача.

- •4.4 Распределение напряжений от собственного веса грунта

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа

- •5.1.Компрессионные испытания.

- •5.2 Испытание торфа на сдвиг (срез).

- •5.3 Трехосные испытания торфа

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи

- •6.1. Основные положения

- •6.2. Метод вращательного среза

- •6.3. Полевые испытания торфяных залежей методом статического зондирования

- •6.4. Измерение порового давления в слабых грунтах

- •6.5. Несущая способность залежи и проходимость машин (штамповые испытания)

- •6.6. Исследование осадок торфяных оснований под насыпями

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей

- •7.1 Виды деформаций торфяной залежи

- •7.2 Распределение деформаций по глубине торфяной залежи

- •7.3 Определение упругих деформаций.

- •7.4.Одномерное компрессионное уплотнение торфа и торфяной залежи

- •7.5 Консолидация (Одномерное уплотнение торфа во времени)

- •8. Предельно - напряжённое состояние торфяной залежи

- •8.1 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи

- •8.2 Фазы напряжённого состояния торфяной залежи при полосообразной нагрузке

- •1) Первая фаза (первое предельное давление

- •2) Вторая фаза (второе предельное давление )

- •Оценки устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей.

- •9.2 Разрушение грунта в придонной зоне канала и выпор грунта.

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании.

- •10.1 Мёрзлые грунты

- •10.2 Физические свойства мерзлых грунтов.

- •10.3 Прочность торфа и торфяной залежи при промерзании

- •Приложения Приложение 1.

- •Литература

- •Оглавление

- •2 Свойства торфа и торфяных залежей 4

- •3. Основные закономерности механики грунтов 11

- •4. Распределение напряжений внутри массива грунта 25

- •5. Лабораторные методы определения механических свойств торфа 38

- •6. Полевые методы испытаний торфяной залежи 45

- •7. Деформационные свойства торфяных залежей 56

- •9. Устойчивость откосов каналов и выпор торфа. 67

- •10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании. 71

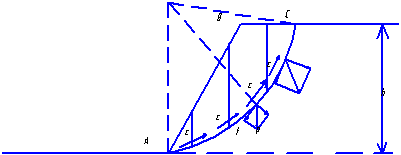

Оценки устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей.

Этот метод в наибольшей степени соответствует практике строительства каналов - осушителей и является наиболее точным.. Он учитывает трение в слоях торфяной залежи и силы сцепления.

Рис 9.2 Расчетная схема определения устойчивости откоса по круглоцилиндрической поверхнос

Уравнение равновесия относительно точки вращения откоса

![]() .

.

Скольжение откоса вызывают

силы веса призмы обрушения![]() .

.

Призму скольжения АВС разбивают

вертикальными плоскостями на ряд

отсеков. Принимают точки приложения

веса в середине отсека на

пересечении

его с дугой скольжения. Силами

взаимодействия отсеков по вертикальным

плоскостям пренебрегают.

пересечении

его с дугой скольжения. Силами

взаимодействия отсеков по вертикальным

плоскостям пренебрегают.

Связывающие силы

![]() ,

,

удерживающие силы

![]() и С

и С

уравнение равновесия: *R - *R – С*L*R=0, где

- Угол внутреннего трения ; С- удельное сцепление; L – длина дуги скольжения АС

![]()

![]()

Коэффициент устойчивости откоса это отношение момента удерживающих сил к сдвигающим силам.

Если

![]() ,

то откос считают

устойчивым

,

то откос считают

устойчивым

Оценка устойчивости сводиться к отысканию наиболее опасной дуги скольжения.

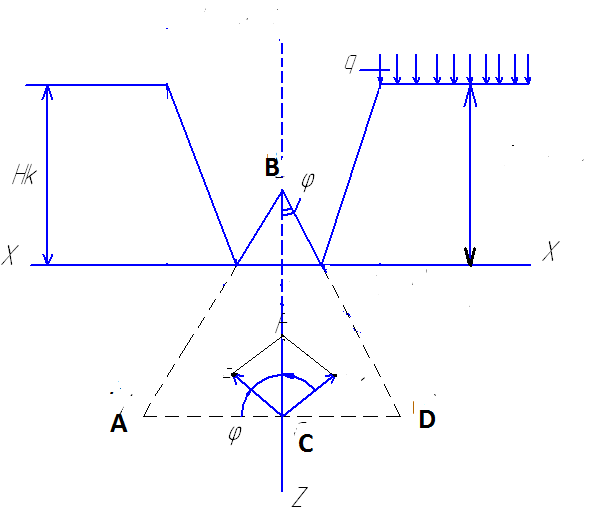

9.2 Разрушение грунта в придонной зоне канала и выпор грунта.

Причиной напряженного состояния грунта (залежи) в зоне осушителей являются фильтрационные силы и вес грунта, лежащего выше плоскости дна канала.

Разрушение грунта происходит там, где касательные напряжения

![]() превышают прочность

грунта, выраженную

превышают прочность

грунта, выраженную

предельным сопротивлением сдвигу

![]() -

касательные напряжения, вызванные

фильтрационными силами

-

касательные напряжения, вызванные

фильтрационными силами

![]() -

касательные напряжения, вызванные

массой грунта.

-

касательные напряжения, вызванные

массой грунта.

Причиной нарушения равновесия

является малая прочность грунта, малая водопроницаемость, преувеличенная глубина канала.

Экспериментально установлено, что зона разрушения выражена в виде треугольника АВD. Рис.7.4

Рис 9.4 Расчетная схема выпора дна канала

![]()

![]() -

плотность водонасыщенного грунта.

-

плотность водонасыщенного грунта.

На грунт по границе АД

действуют, направленные вверх, объемные

фильтрационные силы

![]()

![]() -

плотность воды

-

плотность воды

Н- пьезометрический напор

z- расстояние от рассматриваемой точки до канала по вертикали.

Нормальное напряжение от фильтрационных сил:

![]() или

или

![]()

![]() действующий

напор;

действующий

напор;

![]() -

напор в точке с координатами z.

Равнодействующая фильтрационных сил

по границе АС( из соображений симметрии

берем только левую половину рисунка

7.4)

-

напор в точке с координатами z.

Равнодействующая фильтрационных сил

по границе АС( из соображений симметрии

берем только левую половину рисунка

7.4)

![]() ;

;

![]()

Касательные напряжения вдоль

линии АВ, имеющей длину

![]()

![]() или

или

![]()

Анализ зон разрушения грунта

показал, что![]() ,

тогда

,

тогда

![]()

Касательное напряжение в любой точке в основании канала, вызванные массой грунта, расположенного выше плоскости х-х

Высота зоны разрушения зависит от глубины канала. Высота выпора линейно зависит от величины зоны разрушения.

Если необходимо выкопать

канал с глубиной большей максимально

допустимой исходя из условия отсутствия

выпора дна, разработка ведется поэтапно

с постепенным углублением отметок

(величина углубления

![]() 0,4-0,6м

с учетом осадки залежи) через 3-4 месяца

летом и 6-7 месяцев осенью и зимой.

0,4-0,6м

с учетом осадки залежи) через 3-4 месяца

летом и 6-7 месяцев осенью и зимой.

10.Изменение физических свойств грунтов при промерзании.

10.1 Мёрзлые грунты

Мерзлыми грунтами называются грунты, имеющие отрицательную или нулевую температуру, в которых хотя бы часть содержащейся воды замерзла. Замерзшая вода, превратившись в лёд, цементирует структуру грунта.

Мерзлые грунты относятся к структурно-неустойчивым, т.к. при повышении температуры выше 00 С в них происходят осадки и просадки.

При замерзании воды в грунте свойства грунта изменяются:

1) Возникает большое число цементационных связей между частицами. Их тем больше и тем они прочнее, чем ниже температура.

2)Увеличивается объём грунта. Изменение объёма идёт неравномерно. Частицы после оттаивания не возвращаются в первоначальное положение.

3)При промерзании в грунтах происходит перераспределение влаги (миграция). Это вызывает пучение грунтов, образование бугров и другие явления.

Структура мерзлых грунтов отличается от грунтов, не подвергшихся замораживанию. При их оттаивании увеличивается водопроницаемость и сжимаемость, Снижается устойчивость. Увеличивается размокание. При замерзании в порах грунта одновременно со льдом может находиться определенное количество воды в жидком виде.

Фазовый состав воды:

1)Твёрдая фаза - лёд. Это основной цементирующий материал. Его свойства зависят от величины отрицательных температур. При понижении температуры он упрочняется т.к. подвижность водородных атомов в кристаллической решетке льда уменьшается. Он встречается в виде льда-цемента, в виде линз и прослойков разной толщины

2)Жидкая фаза. Её присутствие обусловлено. влиянием электромолекулярных сил, действие которых сказывается понижением температуры замерзания лиосорбированной воды, т.е воды диффузных оболочек.

При 00 С вода замерзает только в широких сосудах. В капилляре, диаметром 1,57мм она замерзает при -6,4 град.. В капилляре диаметром 0,06мм при -18,5 град. Т.е, чем тоньше капилляр, тем сильнее сказывается действие поверхностных молекулярных сил адсорбции, что и понижает температуру замерзания воды. Так же ведут себя тонкие водные плёнки.

Вода в грунтах замерзает постепенно: вначале свободная в крупных парах и капиллярах, затем слои лиосорбированной воды достаточно далеко удалённые от поверхности твёрдых частиц, потом слои, расположенные ближе к поверхности и т.д. Небольшая часть воды, даже при температуре минус 30градусов, остаётся незамёрзшей.

3) Водяной пар заполняет свободные от льда и плёнок воды крупные поры, морозобойные трещины и др. объёмы. Пар движется от мест с большим давлением к местам с меньшим давлением т.е из мест с более высокой температурой к местам с пониженной температурой т.е к области промерзания.

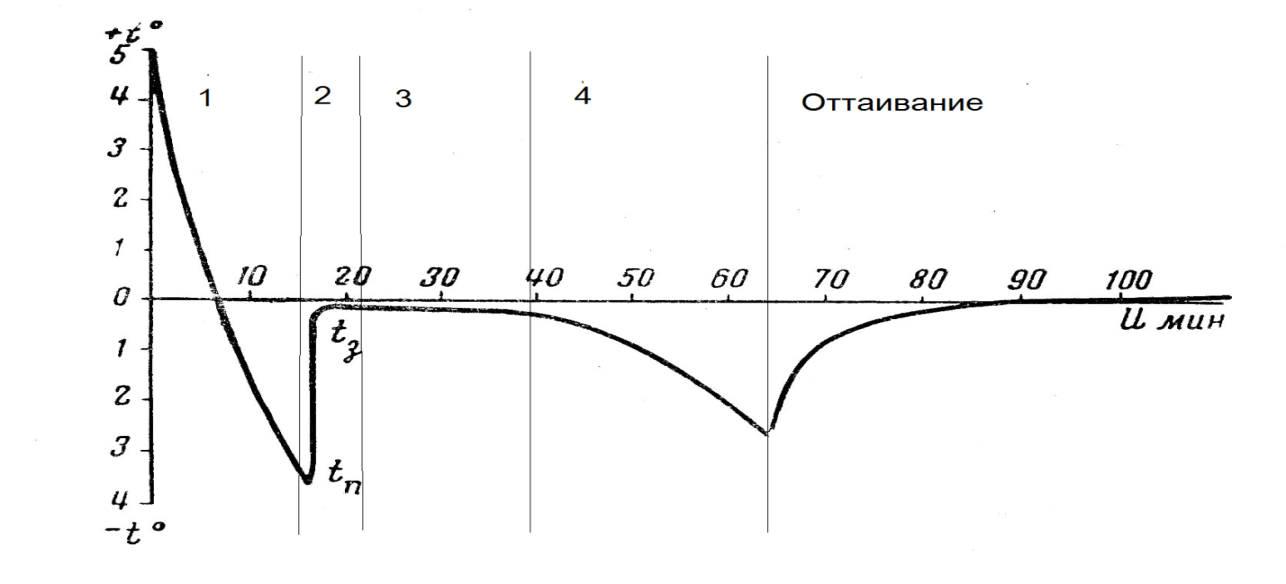

Кривые изменения температур замерзания грунтов делятся на несколько участков (зон): 1) зона, где идёт процесс охлаждения и переохлаждения грунта; 2) зона - процесс замерзания грунта; 3) зона - участок наступившего равновесия между внешней теплоотдачей и теплоприходом от выделенной скрытой теплоты льдообразования ( кривая имеет горизонтальный участок); 4) дальнейшее снижение температуры и замерзания более связанной воды..(рис10.1)

Рис 10.1 . Кривая замораживания и оттаивания

Влага в промерзающих грунтах мигрирует из нижних слоев грунта к верхним. В водонасыщенных грунтах миграция идёт преимущественно в жидкой фазе, при неполном насыщении грунта водой - за счет передвижения парообразной воды. Миграция жидкости происходит за счёт действия осмотических сил, из-за наличия температурных градиентов, из-за неравномерности промерзания и за счёт действия капиллярных сил, обусловливающих подъём воды по трещинам и порам замерзания. Осмотические силы возникают в форме всасывающей силы раствора и зависят от температуры, увеличиваясь с её понижением. Разность осмотических сил в слоях воды у поверхности охлаждения и в подстилающих слоях обусловливает перемещение влаги (медленное) к границе охлаждения.

При понижении температуры до отрицательной в крупных порах возникают центры кристаллизации воды, к которым притягиваются другие молекулы воды из капилляров соседних объёмов. Начинают расти кристаллы льда.

Вследствие роста кристаллов толщина слоев связанной воды быстро уменьшается и давление всасывания в них увеличивается. Возникает непрерывный ток воды к границе промерзания.

Скорость миграции воды зависит: от гидратационной способности твёрдых частиц; от интенсивности охлаждения; от фильтрационной способности грунта. Особенно велика миграция в тонкодисперсных грунтах. В крупнодисперстных грунтах(крупный песок) она может совсем отсутствовать. Иногда наблюдаются обратный эффект отжатия влаги растущими кристаллами льда из-за очень малой силы всасывания и отсутствия сопротивления выжиманию воды(Поршневой эффект - используется в дорожном деле для устройства противопучинных прослоек, прерывающих приток воды к границе промерзания (крупнопесчаные грунты)).

Образование прослоек и линз льда называют льдовыделением. Оно бывает нормальным (если нет притока дополнительной влаги из нижележащего грунта) и избыточным, когда есть, т.е. с подтоком воды извне.

На льдовыделение влияет: состав грунта, влажность, температура, режим замораживания, гранулометрический состав(в крупных меньше). При быстром замораживании до очень низких температур(- 50 град) образование прослойки льда, видимых невооруженным глазом, не наблюдается (т.е. можно сохранить структуру и свойства грунта). Мощные линзы образуются при длительной задержке границы промерзания на некотором уровне (при оттепелях) или при колебании границ промерзания, а так же при наличии подтока воды извне.

Грунт подвергшийся замораживанию и оттаиванию приобретает разрыхлённую структуру, что обусловливает его дополнительную осадку под нагрузкой. Ухудшаются его механические свойства и устойчивость.

Основания сооружений не должны подвергаться замораживанию в условиях возможного избыточного льдовыделения при высоком стоянии уровня грунтовых вод (даже в песчаных грунтах).