- •1. Краткий обзор водных путей

- •2. Условия судоходства на водных путях России

- •3. Первые искусственные водные пути. Вышневолоцкая система.

- •Г лава II Транспортный флот и организация судоходства

- •1. Транспортный флот

- •2. Совершенствование типов судов. Организация судостроения

- •3. Способы движения судов и состояние судоходства

- •4. Разработка правил, регулирующих судоходство

- •5. Возникновение и упадок судового промысла

- •6. Появление конно-машинных судов

- •Первые речные пароходы

- •2. Начальный этап использования пароходов

- •3. Переход к новым формам судоходства

- •Глава IV гидротехническое строительство на реках

- •1. Воднотранспортные соединения волги с балтийским морем

- •Гидротехническое строительство на других водных путях

- •Реконструкция мариинской системы

- •Глава V улучшение условий судоходства на водных путях

- •Организация судоходной обстановки и дноочистительных работ

- •Развитие дноуглубительных работ

- •Роль науки в развитии водных путей

- •Организация управления водными путями

- •Глава VI развитие транспортного флота (вторая половина XIX — начало XX вв.)

- •Совершенствование конструкции буксирных судов и силовых установок

- •Развитие парового флота в отдельных речных бассейнах

- •Грузопассажирский флот

- •Сухогрузный несамоходный флот

- •Нефтеналивной флот

- •Первые теплоходы

- •Создание судоремонтной базы

- •Глава VII развитие речного судоходства в условиях капитализма (вторая половина XIX начало XX вв.)

- •Создание и развитие судоходных предприятий

- •Концентрация капитала и возникновение судоходных монополистических объединений

- •Тарифная политика и борьба за прибыль

- •Перевозки грузов и пассажиров

- •Речной транспорт накануне и в годы первой мировой войны

- •Глава VIII кадры речников и их участие в революционном движении

- •Кадры работников речного транспорта

- •Условия труда и быта речников

- •Революционные выступления речников

- •К служащим и рабочим на сибирской пристани

- •Заключение

- •Список литературы

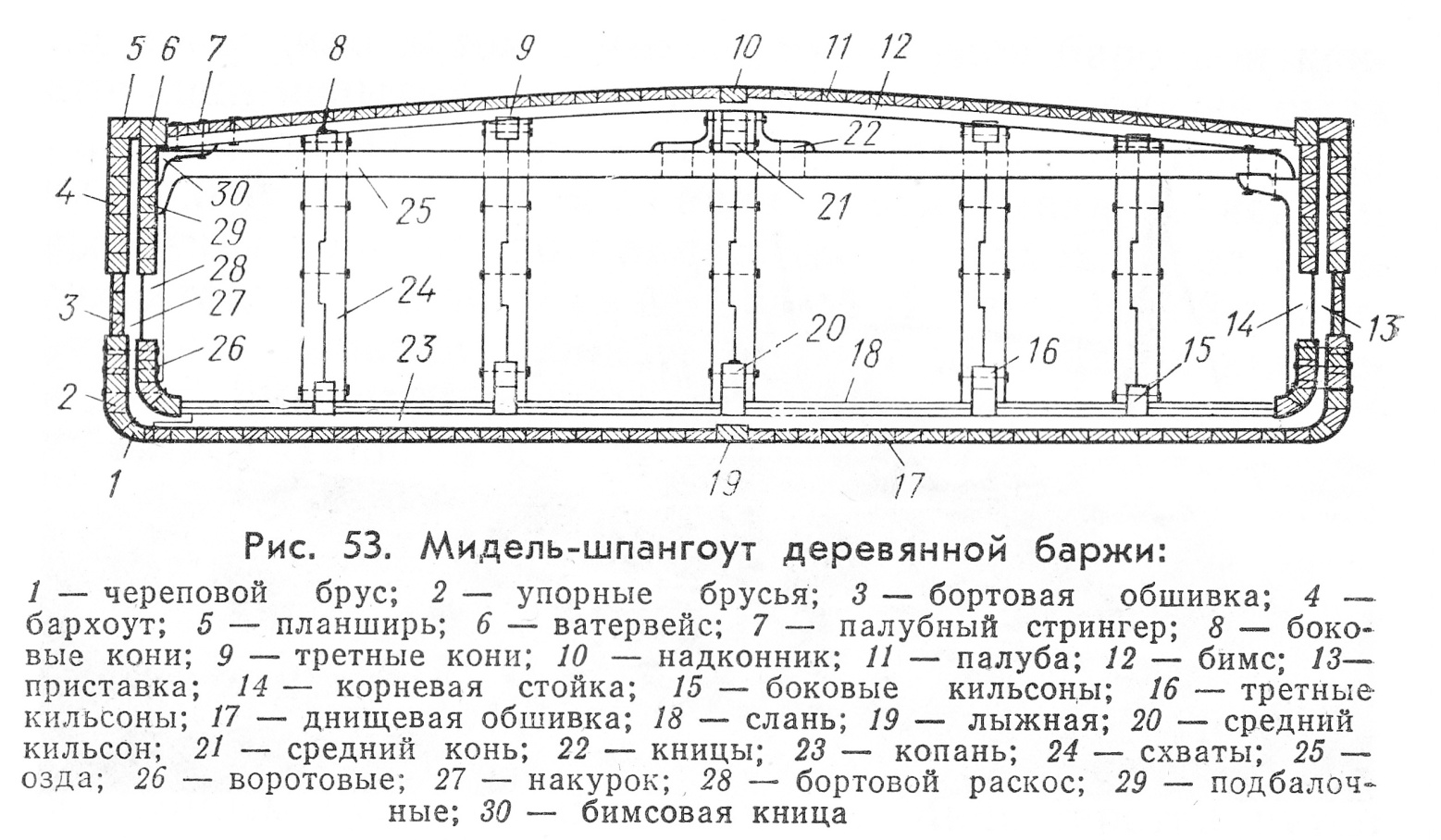

Сухогрузный несамоходный флот

Появление паровой тяги значительной мощности сразу выявило невысокую прочность старого деревянного несамоходного флота. Увеличение скорости буксировки пароходами по сравнению с коноводками и кабестанами приводило к тому, что корпуса судов барочной конструкции испытывали нагрузки, на которые они не были рассчитаны. Головные суда буксируемых составов таких нагрузок не выдерживали: расшатывались некоторые узлы корпуса, появлялась водотечность. Ввод в эксплуатацию весной 1848 г. первых 12 барж новой конструкции и большой длины (96 и 117 м) означал качественный скачок в речном деревянном судостроении, но их эксплуатация показала также, что такие баржи нуждаются в серьезной конструктивной доработке.

В 50-х и даже 60-х годах наряду с расширяющимся строительством барж на всех реках России еще плавало очень много судов старой барочной конструкции. Перевозки в них по течению производились, как и раньше, самосплавом. Общее количество сплавлявшихся судов, по данным судоходных дистанций Министерства путей сообщения за 1860 г., только на Волге достигло 10 тыс. Однако число их с каждым годом уменьшалось благодаря интенсивной постройке барж, пригодных для буксировки против течения.

Суда барочного типа имели корпуса с крайне ограниченными внутренними продольными креплениями. Для сплавных однорейсовых судов этого было достаточно: утолщенная обшивка и более частое расположение шпангоутов компенсировали отсутствие продольных связей и удовлетворяли назначению судна — обеспечить доставку груза с разборкой судна в конечном пункте рейса на материал или на дрова. Увеличение длины барж и появление паровой буксирной тяги потребовали значительного усиления продольной прочности, так как вскоре после постройки крупных барж обнаружилось, влияние собственной массы корпуса на их продольные деформации.

С целью придания деревянным корпусам необходимой жесткости стали применять не только диаметральные, но и промежуточные (третные) кильсоны и кони с фермами различной конструкции между ними и по бортам. Появились пиллерсы, схваты (в оконечностях), воротовые (брусья в районе соединения днища с бортом), подбалочные (брусья в районе соединения борта с палубой), раскосы и другие элементы конструкции. Однако главным шагом в создании прочных речных и озерных несамоходных судов было введение палубы вместо крыш.

Кроме того, для обеспечения продольной прочности и жесткости корпуса несколько увеличивалась высота борта, снижалось отношение длины к ширине. У наиболее распространенных барж длиной 75—90 м отношение длины к высоте борта не превышало 20—21, что позволяло обеспечить минимально необходимые жесткость и прочность корпуса.

Длина и грузоподъемность деревянных волжских барж в начале XX в. достигли огромных для своего времени значений — 128 м и 4500 т соответственно, а перепись 1912 г. зафиксировала даже баржи грузоподъемностью 6500 т при длине 160 м и ширине 19,2 м. Высота борта одной из них была 5, второй — 5,6 м, а отношение длины к высоте борта — 25 и 29. Но при таких размерах крайне трудно было обеспечить не только жесткость деревянного корпуса, но и общую продольную прочность, особенно при выполнении грузовых операций, когда неравномерность нагрузки судна может быть очень значительной; большие затруднения вызывала и эксплуатация этих судов. Поэтому такие баржи были построены в ограниченном количестве, хотя само сооружение их свидетельствовало о высоком искусстве мастеров-судостроителей.

Поиск лучших типов несамоходного флота, наиболее отвечающих новой организации судоходства, шел по различным направлениям. Разрабатывались новые типы судов, а вместе с тем велась постоянная работа по совершенствованию отдельных элементов конструкции и деталей крепления в рамках уже известных архитектурных типов. Шло постепенное приспособление к условиям буксировки пароходами старых типов несамоходных судов, созданных с учетом особенностей сплавного судоходства в каждом бассейне.

Одним из удачных результатов поиска новых типов несамоходного флота следует отметить появление судов, на которых для усиления продольной прочности было применено упомянутое выше шпренгельное крепление, позволившее снизить вес корпуса и осадку судна, что обеспечило возможность работы в мелководные периоды навигации. Такие суда с малой высотой борта и высоким закрытым тентом над трюмом, не имевшие палубы, но обладавшие значительной грузовместимостью, получили название баркасов. Конструкция их была менее громоздка и допускала подтягивание зависавших, оконечностей. Баркасы нашли широкое применение во многих речных бассейнах.

Баржи, построенные с учетом анализа многолетнего, опыта деревянного судостроения и в соответствии с правилами Русского Регистра, представляли собой вполне доработанную конструкцию корпуса судна. По архитектурному типу баржа представляла собой судно с относительно высоким бортом, приподнятой в оконечностях палубой и снабженной одним или двумя крамболами (бушпритами) для несения якоря. К кормовому штевню подвешивался на петлях руль, состоявший из пера, трех-четырех вертикальных стоек («сапогов») и насаженного на них сверху румпеля («губы»). У больших барж для усиления «губы» на нее сверху крепился егде брус — «верблюжонок». Для шкипера (водолива) и матросов на палубе устанавливалась рубка. На мелких баржах и судах, работавших, в частности, на Мариинской системе, команда жила в кормовой части корпуса и редко в рубке.

Для погрузки и выгрузки груза в палубе баржи делались люки, обычно располагавшиеся парами относительно диаметральной фермы. В зависимости от длины баржи на ней было от двух до четырех пар люков. Поскольку грузовые операции выполнялись вручную, в каждом из них находилась широкая деревянная лестница, установленная достаточно отлого. Баржи имели одну высокую мачту, иногда с реей. В 1888 г. баржи распространились по всем основным рекам России.

Прочие суда, ранее сформировавшиеся как тип, продолжали использоваться на водных путях. Согласно переписям, проведенным Министерством путей сообщения в 1895 г., на реках европейской части России, а в 1896 и 1900 гг. и в азиатской ее части в составе деревянного несамоходного транспортного флота насчитывалось около 80 типов грузовых судов. В Волжском бассейне их было свыше 30 типов.

Были и другие малые суда баржевого и барочного типов, по конструкции и внешнему виду сходные с баржами — это паузки; так называемые нолики, способные перевозить от 50 до 100 т; якорницы — небольшие баржи с грузовой стрелой, на которых перевозили якоря; рыбницы — для перевозки рыбы, асланки, полулодки, подчалки и др.

В табл. 8 приведен перечень основных типов судов, показывающий эволюцию несамоходного флота Волжского бассейна по данным переписей за 1884—1912 гг.

Судя по названиям типов судов, большинство их перешло из прошлого века. Несколько улучшенные по конструкции они продолжали использоваться на реках России.

Из табл. 8 видно, что, во-первых, средняя грузоподъемность несамоходного судна с 1884 по 1912 г. увеличилась более чем вдвое; во-вторых, численность несамоходного флота Волжского бассейна за рассмотренный период возрастала за счет судов баржевой конструкции и особенно за счет стальных барж и баркасов, в то время как число остальных типов судов барочной конструкции резко сократилось.

На Мариинской системе после ее реконструкции строились «системные баржи», длина и ширина которых соответствовали условиям перехода через шлюзы (70 х 9.6).

Таблица 8

Типы судов |

1884 г. |

1900 г. |

1912 г. |

|||

Число судов, ед |

Средняя грузоподъемность, т |

Число судов, ед |

Средняя грузоподъемность, т |

Число судов, ед |

Средняя грузоподъемность, т |

|

Асланки |

13 |

98 |

648 |

125 |

312 |

198 |

Баржи деревянные |

2111 |

869 |

4040 |

1370 |

3517 |

1680 |

Баржи стальные |

32 |

— |

92 |

1020 |

370 |

2630 |

Барки |

106827 |

343 |

662 |

585 |

531 |

850 |

Баркасы |

5 |

103 |

92 |

333 |

220 |

455 |

Беляиы |

120 |

2479 |

104 |

4160 |

56 |

4760 |

Берлины |

281 |

315 |

2 |

240 |

5 |

415 |

Гусяны и гусянки |

222 |

560 |

176 |

790 |

59 |

1110 |

Дощанки |

215 |

41 |

133 |

39 |

77 |

74 |

Коломенки |

279 |

254 |

285 |

398 |

80 |

518 |

Мариинки |

536 |

298 |

11 |

— |

5 |

456 |

Межеумки |

218 |

133 |

143 |

67 |

40 |

131 |

Мокша ны |

56 |

315 |

78 |

284 |

28 |

285 |

Паромы |

459 |

312 |

218 |

272 |

162 |

242 |

Подчалки |

38 |

915 |

76 |

1190 |

40 |

1270 |

Полубарки |

— |

— |

161 |

160 |

81 |

126 |

Полулодки |

667 |

336 |

71 |

380 |

37 |

412 |

Рыбницы |

615 |

623 |

60 |

459 |

77 |

475 |

Тезянки |

95 |

328 |

110 |

328 |

171 |

344 |

Тихвинки |

771 |

90 |

206 |

79 |

254 |

80 |

Унжаки |

424 |

221 |

243 |

259 |

159 |

346 |

Прочие типы |

568 |

— |

639 |

— |

707 |

— |

Все суда |

879328 |

51029 |

8250 |

870 |

6998 |

1180 |

5896 |

|

|

|

|

|

|

На Неве и озерах работавшие ранее соймы и петровские трешкоуты с постройкой Ладожского, Онежского и Белозерского каналов постепенно заменялись белозерскими лодками. Эти суда имели прочный корпус, не позднее были вытеснены унжаками, на смену которым; приходили озерные баржи, берлины, полулодки.

На водных путях Мариинской системы использовались также суда, типы которых были заимствованы с западных рек, — это берлины и берлинки. Хотя суда эти были довольно прочные, однако их конструктивные особенности не привились, и первые стали перерождаться в баржи, а вторые — в барки. Так, берлины стали в основном озерными судами, а берлинки — системными. Их размеры были весьма разнообразны: длина от 21 до-53 м, ширина 5—9,6 м, высота борта 0,71 —1,95 м. Грузоподъемность от 15 до 650 т.

К концу XIX в. наиболее распространенным типом судна на Мариинской системе стали мариинки — суда простые и дешевые в постройке, но непрочные, используемые по преимуществу на перевозках лесных грузов.

На Тихвинской системе сохранились суда старых типов—тихвинки и соминки.

По переписи 1895 г., в бассейнах Невы, Свири и Щексны с озерами и системами Мариинской, Тихвинской и Вышневолоцкой плавало 7102 судна 26 типов.

В бассейне Северной Двины, где преобладали перевозки вниз по течению и завоз грузов на притоки, сохранились в основном суда старых типов: барки, каюки, паузки и речные карбасы. Барки, ранее служившие для разового сплава грузов с притоков в Архангельск, отличались малым (2:1) отношением длины к ширине, с появлением паровой тяги стали строиться более длинными и прочными.

В низовьях Северной Двины плавали также и мореходные суда — шитики, кочи, шняки, карбасы, раньшины, широко распространенные на беломорском побережье в середине XIX в. По переписи 1895 г., в бассейне этой реки с Северодвинской системой насчитывалось 985 судов 19 типов.

В бассейне Днепра основными типами несамоходных судов к середине XIX в. были берлинки, имевшие паруса и составлявшие до 40% всего несамоходного флота. Различались однолетние суда слабого крепления и многолетние прочные, хорошо сработанные, которые и использовались при буксировке пароходами. Размеры их колебались в весьма больших пределах: длина от 15 до 60 м, ширина от 2,1 до 13,4 м и высота борта от 1,1 до 3,6 м; осадка от 0,5 до 2,15 м. Грузоподъемность достигала 980 т.

Кроме того, здесь использовались и суда барочного типа, имевшие разные конструкции и названия: барки, байдаки, лыжвы, люзы. Из барок наиболее крупными были белорусские (грузоподъемностью до 650 т), которые строились в верховьях Днепра, на Березине, Припяти и Соже.

По переписи 1895 г., в Днепровском бассейне (ниже порогов) и на Южном Буге плавало 956 судов 12 типов. Выше порогов работали суда 9 типов, в числе которых 75% составляли берлины.

На Западной Двине, согласно переписи 1895 г., использовались 673 судна трех типов: лайбы, баржи, лодки, при этом первые составляли 62% общей численности флота.

На Немане, согласно этой же переписи, имелось 492 судна 7 типов. Преобладали однолетние и многолетние лодки, баты, байдаки, составлявшие вместе 89% всего флота.

В бассейне Днестра плавало 327 судов 7 типов, преобладали паромы (52%) и баржи.

На Дону с притоками работало 477 судов 8 типов, в основном баржи, по грузоподъемности составлявшие 52% всего несамоходного флота.

Несамоходный флот на реках Западной Сибири строился в основном таких же типов, что и на Волге. В его составе преобладали баржи, которые в период 1905— 1914 гг. составляли от 55 до 67%.

В 1913 г. в Обь-Иртышском бассейне насчитывалось 65 барж грузоподъемностью по 1640 т и 101 баржа грузоподъемностью от 1000 до 1640. По сравнению с 1904 г. число барж грузоподъемностью свыше 1600 т увеличилось здесь более чем вдвое.

Тенденции и основные направления развития несамоходного флота Западной Сибири были характерны и для рек Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Изменение численности и общей грузоподъемности несамоходного флота в целом на реках России в конце XIX — начале XX вв. по результатам соответствующих переписей показано в табл. 9.

Из приведенных данных видно, что общая грузоподъемность несамоходного флота увеличивалась быстрее, чем его количество, при росте средней грузоподъемности одного судна с 295 в 1884 г. до 555 т в 1912 г.

Таблица 9

Год |

Число судов, ед. |

Общая грузоподъемность, млн. т |

Год |

Число судов, ед. |

Общая грузоподъемность, млн. т |

1884 |

20 095 |

5,93 |

1900 |

22 859 |

11,10 |

1890 |

20125 |

6,57 |

1906 |

23 975 |

13,30 |

1895 |

20 580 |

8,62 |

1912 |

24 151 |

13,40 |

Применение паровой тяги ускорило оборачиваемость барж, а следовательно, и их производительность. В результате рост несамоходного флота и по числу судов, и по общей грузоподъемности их шел менее высокими темпами, чем рост перевозок или парового флота, общая мощность которого за этот же период возросла в 3,8 раза.