Билет№9

1.

Электрическая централизация стрелок

и светофоров на станциях-

Электрическая централизация

стрелок и светофоров (ЭЦ) является

основным видом управления стрелками и

сигналами на железных дорогах России.

При использовании ЭЦ продолжительность

приготовления маршрута сокращается до

5...7 с (в зависимости от числа стрелок в

нем) против 6... 10 мин при ручном управлении

стрелками благодаря ускорению выполнения

операций. В аппаратах ЭЦ все необходимые

зависимости между стрелками и сигналами

могут быть исполнены при помощи

электрических реле. Такую систему

называют релейной централизацией

стрелок и сигналов. На сети дорог эту

централизацию используют как на малых,

так и на крупных станциях

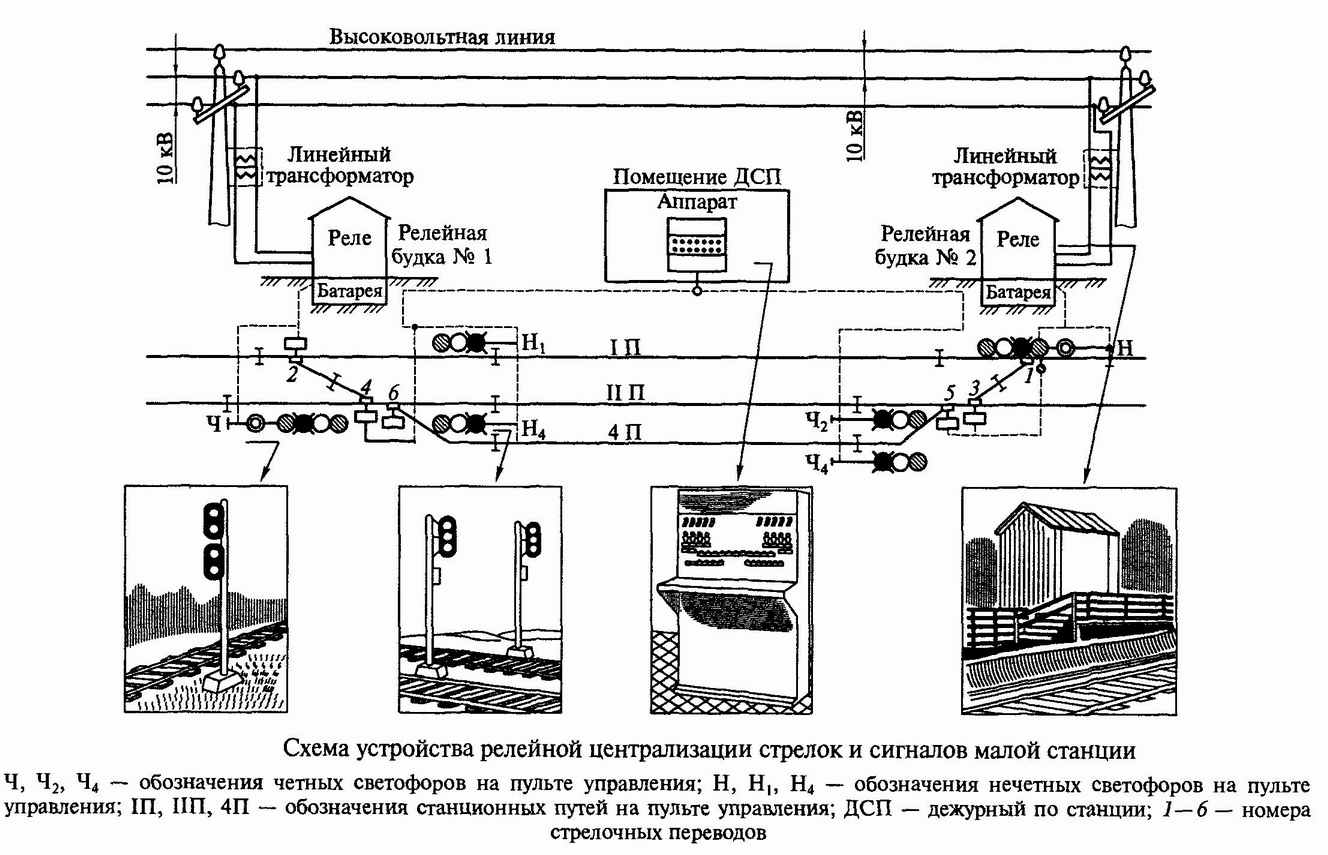

Общая схема

устройства релейной централизации

стрелок и сигналов малой станции показана

на рисунке. В помещении дежурного по станции

(ДСП) установлен централизационный

аппарат в виде пульта управления с

рукоятками и кнопками. Вся электрическая

аппаратура — реле, трансформаторы,

выпрямители — размещена в релейных

будках по концам станции. Местные

источники питания — аккумуляторные

батареи — установлены в подвальных

помещениях релейных будок, батарейных

колодцах или шкафах. Релейная централизация

получает электроэнергию (переменный

ток) от высоковольтной линии (напряжением

10 кВ) через понижающие линейные

трансформаторы, укрепленные на силовых

опорах этой линии. Для перевода и контроля

положения стрелок они оборудованы

электроприводами. Сигнал, разрешающий

поезду прибыть на станцию, подают входные

светофоры, а разрешение отправиться со

станции на перегон — выходные светофоры,

установленные на каждом приемоотправочном

пути. Для исключения перевода стрелок

под подвижным составом, приема поездов

на занятые пути и контроля на пульте

управления за занятостью стрелок и

путей приемоотправочные пути и стрелочные

переводы оборудованы электрическими

рельсовыми цепями.

Управление стрелками

и сигналами, а также контроль состояния

путей и стрелочных участков осуществляются

по кабельным линиям.

В помещении дежурного по станции

(ДСП) установлен централизационный

аппарат в виде пульта управления с

рукоятками и кнопками. Вся электрическая

аппаратура — реле, трансформаторы,

выпрямители — размещена в релейных

будках по концам станции. Местные

источники питания — аккумуляторные

батареи — установлены в подвальных

помещениях релейных будок, батарейных

колодцах или шкафах. Релейная централизация

получает электроэнергию (переменный

ток) от высоковольтной линии (напряжением

10 кВ) через понижающие линейные

трансформаторы, укрепленные на силовых

опорах этой линии. Для перевода и контроля

положения стрелок они оборудованы

электроприводами. Сигнал, разрешающий

поезду прибыть на станцию, подают входные

светофоры, а разрешение отправиться со

станции на перегон — выходные светофоры,

установленные на каждом приемоотправочном

пути. Для исключения перевода стрелок

под подвижным составом, приема поездов

на занятые пути и контроля на пульте

управления за занятостью стрелок и

путей приемоотправочные пути и стрелочные

переводы оборудованы электрическими

рельсовыми цепями.

Управление стрелками

и сигналами, а также контроль состояния

путей и стрелочных участков осуществляются

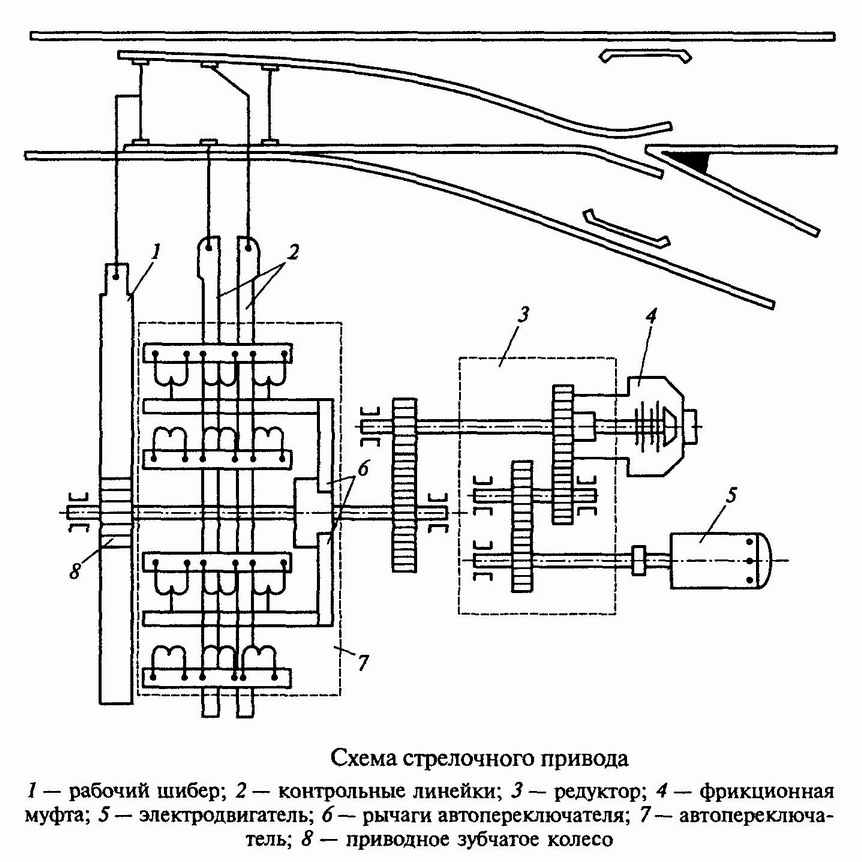

по кабельным линиям. Принцип действия

стрелочного электропривода состоит в

следующем. Рабочий шибер 1 жестко соединен

с остряками стрелки и осуществляет их

перевод. Плотность прилегания остряка к

рамному рельсу проверяется контрольными

линейками 2. Они же обеспечивают замыкание

и размыкание контактов автопереключателя 7.

Стрелками и сигналами управляют с

пульта-табло. В его верхней части

находится табло с контрольными лампочками,

информирующими о занятости путей и

стрелок, открытии и закрытии входного

светофора, занятости участков приближения

и удаления.

На крупных

станциях для сокращения затрат времени

на приготовление маршрутов вместо

раздельного, как это принять на малых

станциях, применяют маршрутное управление.

При приготовлении маршрута дежурный

по станции не производит действий по

переводу каждой стрелки в отдельности.

Нажатием на две или несколько кнопок,

расположенных на пульте-табло по границам

маршрута, включаются и переводятся

одновременно все стрелки, а после их

перевода открывается сигнал. Это

значительно ускоряет приготовление

маршрутов. Пути станции выполнены на

пульте-табло ввиде световых ячеек

с красной и белой лампочками в каждой

ячейке. Кнопки размещены в начале и

конце каждого маршрута.

В последние годы в нашей стране и за

рубежом разрабатываются и внедряются

новые системы микропроцессорной

централизации (МПЦ). Опыт эксплуатации

первых вариантов систем выявил их

существенные эксплуатационные и

технические преимущества перед релейными

системами.

Микропроцессорная техника

позволяет дополнить ЭЦ новыми

функциональными возможностями по

автоматизации сбора информации со

станций, локомотивов и других подсистем

для оптимизации принимаемых решений,

регистрации действий оператора и

хранения в памяти ЭВМ всех поездных

ситуаций.

Принципиальное отличие

МПЦ от релейных систем состоит в простоте

процессов проектирования, изготовления,

строительства и ремонта благодаря малым

размерам МПЦ и значительно меньшему

(примерно на 50 %) объему монтажных работ,

неизбежных при создании релейных систем.

Значительным преимуществом МПЦ является

снижение стоимости системы, в частности,

за счет сокращения затрат на дефицитные

материалы (серебро, медь и др.).

Принцип действия

стрелочного электропривода состоит в

следующем. Рабочий шибер 1 жестко соединен

с остряками стрелки и осуществляет их

перевод. Плотность прилегания остряка к

рамному рельсу проверяется контрольными

линейками 2. Они же обеспечивают замыкание

и размыкание контактов автопереключателя 7.

Стрелками и сигналами управляют с

пульта-табло. В его верхней части

находится табло с контрольными лампочками,

информирующими о занятости путей и

стрелок, открытии и закрытии входного

светофора, занятости участков приближения

и удаления.

На крупных

станциях для сокращения затрат времени

на приготовление маршрутов вместо

раздельного, как это принять на малых

станциях, применяют маршрутное управление.

При приготовлении маршрута дежурный

по станции не производит действий по

переводу каждой стрелки в отдельности.

Нажатием на две или несколько кнопок,

расположенных на пульте-табло по границам

маршрута, включаются и переводятся

одновременно все стрелки, а после их

перевода открывается сигнал. Это

значительно ускоряет приготовление

маршрутов. Пути станции выполнены на

пульте-табло ввиде световых ячеек

с красной и белой лампочками в каждой

ячейке. Кнопки размещены в начале и

конце каждого маршрута.

В последние годы в нашей стране и за

рубежом разрабатываются и внедряются

новые системы микропроцессорной

централизации (МПЦ). Опыт эксплуатации

первых вариантов систем выявил их

существенные эксплуатационные и

технические преимущества перед релейными

системами.

Микропроцессорная техника

позволяет дополнить ЭЦ новыми

функциональными возможностями по

автоматизации сбора информации со

станций, локомотивов и других подсистем

для оптимизации принимаемых решений,

регистрации действий оператора и

хранения в памяти ЭВМ всех поездных

ситуаций.

Принципиальное отличие

МПЦ от релейных систем состоит в простоте

процессов проектирования, изготовления,

строительства и ремонта благодаря малым

размерам МПЦ и значительно меньшему

(примерно на 50 %) объему монтажных работ,

неизбежных при создании релейных систем.

Значительным преимуществом МПЦ является

снижение стоимости системы, в частности,

за счет сокращения затрат на дефицитные

материалы (серебро, медь и др.).

2. Классификация и основные типы вагонов- В состав вагонного парка входят пассажирские и грузовые вагоны. В зависимости от технических характеристик вагоны классифицируют следующим образом: по числу осей (четырех-, шести-, восьми- и многоосные); по виду материала и технологии изготовления кузова (цельнометаллические, с деревянной или металлической обшивкой, с кузовом из легких сплавов); по грузоподъемности, массе тары вагона, нагрузке на 1 пог. м пути, габариту подвижного состава и другим показателям. Парк пассажирских вагонов включает в себя цельнометаллические четырехосные вагоны для перевозки пассажиров, вагоны-рестораны, почтовые, багажные, почтово-багажные вагоны и вагоны специального назначения (вагоны-клубы, вагоны-лаборатории, служебные, санитарные и др.). Устройство пассажирских вагонов зависит от дальности перевозок. По назначению эти вагоны бывают дальнего, межобластного и пригородного сообщения. Пассажирские вагоны оборудованы устройствами отопления, вентиляции и освещения. В состав парка грузовых вагонов входят крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и вагоны специального назначения. В последние годы начат выпуск вагонов нового поколения, к которым можно отнести вагоны с раздвижными колесными парами, крытые вагоны с открывающейся или сдвигающейся крышей и со встроенными ленточными конвейерами для полной механизации выгрузки картофеля, овощей и фруктов, платформы со специальными стационарными приспособлениями для перевозки лесоматериалов и металлопроката, специальные вагоны с кузовами-амфибиями для транспортирования навалочных грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении.