- •Список сокращений

- •Предисловие авторов

- •Введение

- •Глава 1. В поисках анатомо-физиологических субстратов канально-меридианальной системы

- •1.1. Основные понятия классической восточной медицины

- •1.2. Обоснование принципов функционирования канально-меридианальной системы

- •А) здорового человека в спокойном эмоциональном состоянии; b) психически больной человек, занимающийся целительством; с) здоровый человек после лечения у экстрасенса [261].

- •1.3. Характеристика биологически активных точек

- •Глава 2. Представления о соответствии и подобии в восточной и европейской медицине

- •2.1. Принципы соматотопического представительства систем организма

- •2.2. Висцеросоматические связи

- •Глава 3. Современные концепции в естествознании

- •Фото 1. Ален Аспект (родился в 1947 г.). Профессор Парижского университета (Сорбонна), классик французской квантовой физики

- •Фото 3. Герман Хакен (родился в 1927 г.). Немецкий физик-теоретик, основатель синергетики.

- •Фото 6. Некоторые природные фракталы: а) морская раковина; б) снежинка; в) капуста брокколи; г) хвост павлина

- •Фото 7. Уединённая волна. На гребне волны имеются пенистые «барашки», свидетельствующие о нелинейности её свойств

- •Глава 4. Новые парадигмы в биологии и медицине

- •Фото 10. Фриц-Альберт Попп Директор Международного институт биофизики (Марбург, Германия). Последователь идей а.Г. Гурвича, автор методики биофотонного анализа

- •Фото 11. Девятков Николай Дмитриевич (1907-2001) Патриарх российской радиоэлектроники и ее применения в медицине, один из первых разработчиков приборов для миллиметровой микроволной терапии

- •Фото 14. Гаряев Пётр Петрович (родился в 1942 г.). Кандидат биологических наук, академик Российской академии ме-дико-технических наук, академик раен. Автор теории «волнового генома».

- •Глава 5. Клинико-патогенетическое значение цепных миотатических синкинезий

- •5.1. Особенности функциональной анатомии поперечнополосатых и гладких мышц

- •5.2. Цепной миотатический рефлекс

- •Фото 15. Морская звезда – офиура (змеехвостка)

- •Фото 16. Больная со спинальной параплегией, обученная сгибанию и разгибанию голени при помощи цепных миотатических синкинезий [152]

- •Глава 6. Анатомо-топографическая характеристика мышечно-сухожильных меридианов, интерпретированных в виде цепных миотатических синкинезий

- •6.1. Мышечно-сухожильный меридиан легких

- •6.2. Мышечно-сухожильный меридиан перикарда

- •6.3. Мышечно-сухожильный меридиан сердца

- •6.4. Клиническая характеристика объединения «три инь руки»

- •6.5. Мышечно-сухожильный меридиан толстого кишечника

- •6.6. Мышечно-сухожильный меридиан трех частей туловища (тройного обогревателя)

- •6.7. Мышечно-сухожильный меридиан тонкого кишечника

- •6.8. Клиническая характеристика объединения «три ян руки»

- •6.9. Мышечно-сухожильный меридиан селезенки - поджелудочной железы

- •6.10. Мышечно-сухожильный меридиан печени

- •6.11. Мышечно-сухожильный меридиан почек

- •6.12. Клиническая характеристика объединения «три инь ноги»

- •6.13. Мышечно-сухожильный меридиан желудка

- •6.14. Мышечно-сухожильный меридиан желчного пузыря

- •6.15. Мышечно-сухожильный меридиан мочевого пузыря

- •6.16. Клиническая характеристика объединения «три ян ноги»

- •Фото 18. Методика выполнения симптома Ласега

- •Глава 7. Миовисцеральные связи

- •7.1. Миовисцерофасциальная концепция межорганных взаимодействий

- •7.2. Анатомо-топографическая характеристика внутренних ходов

- •7.2.1. Внутренний ход меридиана легких

- •7.2.2. Внутренний ход меридиана толстого кишечника

- •7.2.3. Внутренний ход меридиана желудка

- •7.2.4. Внутренний ход меридиана селезенки - поджелудочной железы

- •7.2.5. Внутренний ход меридиана сердца

- •7.2.6. Внутренний ход меридиана тонкого кишечника

- •7.2.7. Внутренний ход меридиана мочевого пузыря

- •7.2.8. Внутренний ход меридиана почек

- •7.2.9. Внутренний ход меридиана перикарда

- •7.2.10. Внутренний ход меридиана трех обогревателей

- •7.2.11. Внутренний ход меридиана желчного пузыря

- •7.2.12. Внутренний ход меридиана печени

- •Глава 8. Системное представление о миовисцеральных связях

- •8.1. Миовисцерофасциальные связи как единое целое

- •8.2. Клиническое подтверждение существования миовисцерофасциальных связей

- •8.3. Взаимосвязи между меридианами

- •8.3.1. Объединение меридианов по принципу «верх-низ»

- •8.3.2. Чудесные меридианы

- •Глава 9. Принципы и перспективы практического использования миотатических синкинезий

- •9.1. Методика пальпации мышечно-сухожильных меридианов

- •9.2. Методика пальпации внутриполостных миовисцерофасциальных структур

- •Фото 18. Образцов Василий Парменович (1851 - 1921) – основоположник киевской терапевтической школы

- •Фото 19. Пальпация середины тела грудины с целью косвенного представления о состоянии грудино-перикардиальной связки

- •Фото 20. Пальпация надклю-чичных ямок (а), подключичных ямок (б), верхних отделов переднебоковой поверхности грудной клетки (в)

- •Фото 21. Пальпация яремной вырезки грудины (а), щитовидного и перстневидного хрящей (б), подъязычной кости (в)

- •Фото 22. Пальпация круглой связки печени (а), срединной пупочной связки (б), типичных бо-лезненных точек по средней линии живота (в), боковой пупочной связки (г)

- •Фото 23. Пальпация диафрагмы в «позе кучера» (а), печёночно-почечной связки (б)

- •Фото 24. Исследование проксимальных отделов большого сальника и соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между мечевидным отростком и пупком

- •Фото 25. Исследование соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между пупком и лонным сочленением

- •Фото 26. Пальпация остистых отростков и межостистых промежутков в нижнегрудном - верхнепоясничном отделах позвоночника

- •Фото 27. Пальпация квадратной мышцы поясницы

- •Фото 28. Пальпация большой поясничной мышцы

- •9.3. Особенности лечебных мероприятий, проводимых с использованием цепных миотатических синкинезий

- •Фото 29. Пальпация основных мест прикрепления диафрагмы таза: копчика (а), седалищных бугров (б) и лонного сочленения (в)

- •Фото 31. Воздействие аппаратом «дэнас» на мышеч-но-сухожильный меридиан лёгких

- •Заключение

- •Список литературы

- •Сведения об авторах

Фото 22. Пальпация круглой связки печени (а), срединной пупочной связки (б), типичных бо-лезненных точек по средней линии живота (в), боковой пупочной связки (г)

Фото 23. Пальпация диафрагмы в «позе кучера» (а), печёночно-почечной связки (б)

Признаком патологии считается болезненность эпигастрия, усиливающаяся по мере продвижения внутрь (фото 23-а).

Фото 24. Исследование проксимальных отделов большого сальника и соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между мечевидным отростком и пупком

Диагностика печеночно-почечной связки (lig. hepatorenale) производится из того же исходного положения, только правая рука врача проведена под одноименным плечом больного, а левая – над его гомолатеральным надплечьем. Обе кисти осторожно проникают через брюшную стенку под правой реберной дугой, пытаясь обнаружить глубинную болезненность тканей (фото 23-б).

Аналогичным образом, но в левом подреберье пальпируется диафрагмально-толстокишечная связка (lig. frenicoсоlicum).

Фото 25. Исследование соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между пупком и лонным сочленением

Исследование проксимальных отделов большого сальника (lig. gastrocolicum) осуществляется в положении больного, лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, голова приподнята на подушке. Врач проводит бимануальную пальпацию (одна кисть усиливает действие другой) мезогастральной области чуть выше уровня пупка (фото 24).

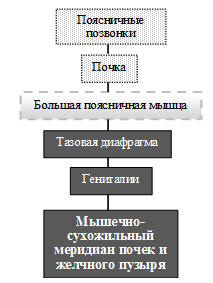

Рис. 111. Пояснично-почечно-тазовая ветвь единой висцерофасциальной системы

Предыдущее положение пациента удобно для оценки соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости. По средней линии живота или парамедианно проводится глубокая бимануальная пальпация выпрямленными пальцами обеих рук, которые расположены вертикально по отношению к покровам живота. Используя расслабление мышц на выдохе, исследователь прижимает мягкие ткани к телам поясничных позвонков, определяя степень болезненности первых. Диагностика проводится сначала в промежутке между мечевидным отростком и пупком (фото 24), а затем – между пупком и лонным сочленением (фото 25).

При диагностике состояния пояснично-почечно-тазовой ветви внутреннего хода (рис.111) проводится пальпация остистых отростков и межостистых промежутков в нижнегрудном - верхнепоясничном отделах позвоночника (фото 26), а также квадратной мышцы поясницы (фото 27). В последнем случае пациент располагается, лежа на спине, на кушетке, врач стоит сбоку лицом к больному, его кисть охватывает латеральные отделы поясницы таким образом, что большой палец располагается вентрально, а четыре остальных - дорзально. Квадратная мышца поясницы как бы защипывается между пальцами. При наличии триггерных пунктов в этой мышце пациент реагирует болью и вздрагиванием.

Фото 26. Пальпация остистых отростков и межостистых промежутков в нижнегрудном - верхнепоясничном отделах позвоночника

Почка при непосредственном прощупывании по классическим методикам обычно характеризуется как малоболезненное образование [249], поэтому значительно большую диагностическую ценность для выявления заинтересованности висцерофасциальных связей имеет пальпация большой поясничной мышцы (m. psoas major).

Эта процедура проводится в положении пациента на спине с разогнутыми ногами (мышца должна быть натянута). Врач располагается сбоку от больного и осуществляет бимануальную пальпацию выпрямленными пальцами чуть латеральнее прямой мышцы живота, начиная от края реберной дуги и кончая паховой складкой (фото 28). При наличии мышечного спазма пациент реагирует болезненной гримасой лица и рефлекторным напряжением брюшной стенки. Вовсе не обязательно чувствовать пальцами структуру и форму мышцы.