- •Список сокращений

- •Предисловие авторов

- •Введение

- •Глава 1. В поисках анатомо-физиологических субстратов канально-меридианальной системы

- •1.1. Основные понятия классической восточной медицины

- •1.2. Обоснование принципов функционирования канально-меридианальной системы

- •А) здорового человека в спокойном эмоциональном состоянии; b) психически больной человек, занимающийся целительством; с) здоровый человек после лечения у экстрасенса [261].

- •1.3. Характеристика биологически активных точек

- •Глава 2. Представления о соответствии и подобии в восточной и европейской медицине

- •2.1. Принципы соматотопического представительства систем организма

- •2.2. Висцеросоматические связи

- •Глава 3. Современные концепции в естествознании

- •Фото 1. Ален Аспект (родился в 1947 г.). Профессор Парижского университета (Сорбонна), классик французской квантовой физики

- •Фото 3. Герман Хакен (родился в 1927 г.). Немецкий физик-теоретик, основатель синергетики.

- •Фото 6. Некоторые природные фракталы: а) морская раковина; б) снежинка; в) капуста брокколи; г) хвост павлина

- •Фото 7. Уединённая волна. На гребне волны имеются пенистые «барашки», свидетельствующие о нелинейности её свойств

- •Глава 4. Новые парадигмы в биологии и медицине

- •Фото 10. Фриц-Альберт Попп Директор Международного институт биофизики (Марбург, Германия). Последователь идей а.Г. Гурвича, автор методики биофотонного анализа

- •Фото 11. Девятков Николай Дмитриевич (1907-2001) Патриарх российской радиоэлектроники и ее применения в медицине, один из первых разработчиков приборов для миллиметровой микроволной терапии

- •Фото 14. Гаряев Пётр Петрович (родился в 1942 г.). Кандидат биологических наук, академик Российской академии ме-дико-технических наук, академик раен. Автор теории «волнового генома».

- •Глава 5. Клинико-патогенетическое значение цепных миотатических синкинезий

- •5.1. Особенности функциональной анатомии поперечнополосатых и гладких мышц

- •5.2. Цепной миотатический рефлекс

- •Фото 15. Морская звезда – офиура (змеехвостка)

- •Фото 16. Больная со спинальной параплегией, обученная сгибанию и разгибанию голени при помощи цепных миотатических синкинезий [152]

- •Глава 6. Анатомо-топографическая характеристика мышечно-сухожильных меридианов, интерпретированных в виде цепных миотатических синкинезий

- •6.1. Мышечно-сухожильный меридиан легких

- •6.2. Мышечно-сухожильный меридиан перикарда

- •6.3. Мышечно-сухожильный меридиан сердца

- •6.4. Клиническая характеристика объединения «три инь руки»

- •6.5. Мышечно-сухожильный меридиан толстого кишечника

- •6.6. Мышечно-сухожильный меридиан трех частей туловища (тройного обогревателя)

- •6.7. Мышечно-сухожильный меридиан тонкого кишечника

- •6.8. Клиническая характеристика объединения «три ян руки»

- •6.9. Мышечно-сухожильный меридиан селезенки - поджелудочной железы

- •6.10. Мышечно-сухожильный меридиан печени

- •6.11. Мышечно-сухожильный меридиан почек

- •6.12. Клиническая характеристика объединения «три инь ноги»

- •6.13. Мышечно-сухожильный меридиан желудка

- •6.14. Мышечно-сухожильный меридиан желчного пузыря

- •6.15. Мышечно-сухожильный меридиан мочевого пузыря

- •6.16. Клиническая характеристика объединения «три ян ноги»

- •Фото 18. Методика выполнения симптома Ласега

- •Глава 7. Миовисцеральные связи

- •7.1. Миовисцерофасциальная концепция межорганных взаимодействий

- •7.2. Анатомо-топографическая характеристика внутренних ходов

- •7.2.1. Внутренний ход меридиана легких

- •7.2.2. Внутренний ход меридиана толстого кишечника

- •7.2.3. Внутренний ход меридиана желудка

- •7.2.4. Внутренний ход меридиана селезенки - поджелудочной железы

- •7.2.5. Внутренний ход меридиана сердца

- •7.2.6. Внутренний ход меридиана тонкого кишечника

- •7.2.7. Внутренний ход меридиана мочевого пузыря

- •7.2.8. Внутренний ход меридиана почек

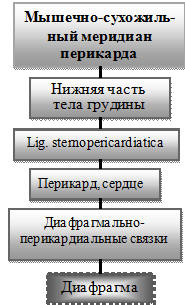

- •7.2.9. Внутренний ход меридиана перикарда

- •7.2.10. Внутренний ход меридиана трех обогревателей

- •7.2.11. Внутренний ход меридиана желчного пузыря

- •7.2.12. Внутренний ход меридиана печени

- •Глава 8. Системное представление о миовисцеральных связях

- •8.1. Миовисцерофасциальные связи как единое целое

- •8.2. Клиническое подтверждение существования миовисцерофасциальных связей

- •8.3. Взаимосвязи между меридианами

- •8.3.1. Объединение меридианов по принципу «верх-низ»

- •8.3.2. Чудесные меридианы

- •Глава 9. Принципы и перспективы практического использования миотатических синкинезий

- •9.1. Методика пальпации мышечно-сухожильных меридианов

- •9.2. Методика пальпации внутриполостных миовисцерофасциальных структур

- •Фото 18. Образцов Василий Парменович (1851 - 1921) – основоположник киевской терапевтической школы

- •Фото 19. Пальпация середины тела грудины с целью косвенного представления о состоянии грудино-перикардиальной связки

- •Фото 20. Пальпация надклю-чичных ямок (а), подключичных ямок (б), верхних отделов переднебоковой поверхности грудной клетки (в)

- •Фото 21. Пальпация яремной вырезки грудины (а), щитовидного и перстневидного хрящей (б), подъязычной кости (в)

- •Фото 22. Пальпация круглой связки печени (а), срединной пупочной связки (б), типичных бо-лезненных точек по средней линии живота (в), боковой пупочной связки (г)

- •Фото 23. Пальпация диафрагмы в «позе кучера» (а), печёночно-почечной связки (б)

- •Фото 24. Исследование проксимальных отделов большого сальника и соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между мечевидным отростком и пупком

- •Фото 25. Исследование соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между пупком и лонным сочленением

- •Фото 26. Пальпация остистых отростков и межостистых промежутков в нижнегрудном - верхнепоясничном отделах позвоночника

- •Фото 27. Пальпация квадратной мышцы поясницы

- •Фото 28. Пальпация большой поясничной мышцы

- •9.3. Особенности лечебных мероприятий, проводимых с использованием цепных миотатических синкинезий

- •Фото 29. Пальпация основных мест прикрепления диафрагмы таза: копчика (а), седалищных бугров (б) и лонного сочленения (в)

- •Фото 31. Воздействие аппаратом «дэнас» на мышеч-но-сухожильный меридиан лёгких

- •Заключение

- •Список литературы

- •Сведения об авторах

9.2. Методика пальпации внутриполостных миовисцерофасциальных структур

Исследование внутренних органов с помощью пальпации традиционно играет важную роль в клинической практике. Несколько поколений врачей воспитано на методике скользящей пальпации живота по В.П. Образцову (фото 18), усовершенствованной чуть позже Ф.О. Гаусманом в виде топографической скользящей глубокой пальпации [51]. Новые приемы пальпаторной диагностики разрабатываются и поныне (например, толчкообразная пальпация А.Ф.Томилова [229]).

Фото 18. Образцов Василий Парменович (1851 - 1921) – основоположник киевской терапевтической школы

Все перечисленные методы основаны на непосредственном прощупывании внутренних органов. Однако при отсутствии грубых морфологических изменений пальпация большинства тонкостенных образований, таких, как желудок, желчный пузырь, петли тонкого кишечника, аппендикс, мочевой пузырь, либо невозможна, либо весьма затруднительна. Непосредственное пальпаторное исследование органов грудной клетки в силу известных причин вообще неосуществимо.

Рис. 107. Диафрагмально-прикардиально-грудинная ветвь единой висцерофасциальной системы

Вместе с тем есть данные о том, что ноцицептивная иннервация внутренних органов связана главным образом с их соединительно-тканными образованиями (капсулами, брыжейками, связками и т.д.) [225]. Поэтому очевидно, что дисфункция висцеральных систем будет, прежде всего, проявляться болью или болезненностью не столько самих органов, сколько их фиброзных мембран, то есть висцерофасциальных структур. В этой связи Г.А. Иваничев [87] не отрицает возможность существования «интероцептивных» триггерных точек, а также ТТ соединительнотканного происхождения, локализующихся, например, в стенке кровеносного сосуда, бронха, кишки или брыжейки.

Все сказанное предопределяет клиническую целесообразность разработки методики пальпации анатомических субстратов «внутренних ходов» канально-меридианальной системы, основанной не столько на изучении их формы, положения или консистенции (что в ряде случаев невозможно), сколько на определении их болезненности.

Приёмы клинического тестирования отдельных внутриполостных связок весьма подробно описаны в руководстве по висцеральной мануальной терапии J.P. Barell [266], поэтому в настоящей работе мы попытались представить принципы исследования системы висцерофасциальных связей в целом (рис. 82), основываясь на пальпации доступных для этого участков и зон конвергенции (рис. 81).

Косвенное представление о состоянии грудино-перикардиальной связки (lig. sternoperi-cardiatica), перикарда, сердца и других органов средостения (рис. 107) можно получить, пальпируя тело грудины. В этом случае нередко удается выявить одну или несколько резко болезненных, расположенных по средней линии надкостничных ТТ, сливающихся иногда в единый тяж (фото 19).

Фото 19. Пальпация середины тела грудины с целью косвенного представления о состоянии грудино-перикардиальной связки

Рис. 108. Диафрагмально-плевральнолегочно-бронхиальная ветвь единой висцерофасциальной системы

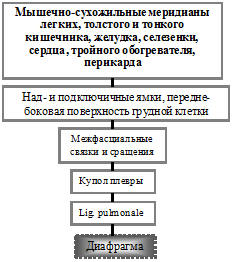

Плеврально-легочно-бронхи-альная ветвь единой висцерофасциальной системы (рис. 108) исследуется путем пальпации над- и подключичных ямок, а также верхних отделов переднебоковой поверхности грудной клетки (фото 20). В надключичной ямке болезненными и напряженными оказываются лестничные мышцы. Сразу же ниже ключицы, на уровне второго ребра по сосковой линии, может быть выявлена типичная ТТ, соответствующая ключичной части большой грудной мышцы – точка Р1 (чжун-фу – «между наружным и внутренним»). В подмышечной области и вплоть до V-VI межреберий по среднеаксиллярной линии также возможно обнаружение триггерных точек, которые имеют мышечное происхождение (пучки передней зубчатой мышцы) или локализуются в надкостнице ребер.

Следует, однако, помнить, что описанные клинические феномены могут быть обусловлены не только дисфункцией внутренних органов, но и первичной патологией опорно-дви-гательного аппарата, например, шейным остеохондрозом.

При пальпации гортанно-трахе-альной ветви внутреннего хода (рис. 109) обращается внимание на болезненность яремной вырезки грудины (фото 21-а). Далее, между стернальными ножками обоих грудинно-ключично-сосцевидных мышц ощупываются боковые отделы проксимального отрезка трахеи. Осторожно, чтобы не вызвать удушья, исследуется надкостница перстневидного и щитовидного хрящей (фото 21-б). Это удобно делать следующим образом: первый и второй пальцы кисти располагаются на боковых поверхностях указанных хрящевых структур, пациент делает глотательные движения, что приводит к проскальзыванию гортани под пальцами.