- •Список сокращений

- •Предисловие авторов

- •Введение

- •Глава 1. В поисках анатомо-физиологических субстратов канально-меридианальной системы

- •1.1. Основные понятия классической восточной медицины

- •1.2. Обоснование принципов функционирования канально-меридианальной системы

- •А) здорового человека в спокойном эмоциональном состоянии; b) психически больной человек, занимающийся целительством; с) здоровый человек после лечения у экстрасенса [261].

- •1.3. Характеристика биологически активных точек

- •Глава 2. Представления о соответствии и подобии в восточной и европейской медицине

- •2.1. Принципы соматотопического представительства систем организма

- •2.2. Висцеросоматические связи

- •Глава 3. Современные концепции в естествознании

- •Фото 1. Ален Аспект (родился в 1947 г.). Профессор Парижского университета (Сорбонна), классик французской квантовой физики

- •Фото 3. Герман Хакен (родился в 1927 г.). Немецкий физик-теоретик, основатель синергетики.

- •Фото 6. Некоторые природные фракталы: а) морская раковина; б) снежинка; в) капуста брокколи; г) хвост павлина

- •Фото 7. Уединённая волна. На гребне волны имеются пенистые «барашки», свидетельствующие о нелинейности её свойств

- •Глава 4. Новые парадигмы в биологии и медицине

- •Фото 10. Фриц-Альберт Попп Директор Международного институт биофизики (Марбург, Германия). Последователь идей а.Г. Гурвича, автор методики биофотонного анализа

- •Фото 11. Девятков Николай Дмитриевич (1907-2001) Патриарх российской радиоэлектроники и ее применения в медицине, один из первых разработчиков приборов для миллиметровой микроволной терапии

- •Фото 14. Гаряев Пётр Петрович (родился в 1942 г.). Кандидат биологических наук, академик Российской академии ме-дико-технических наук, академик раен. Автор теории «волнового генома».

- •Глава 5. Клинико-патогенетическое значение цепных миотатических синкинезий

- •5.1. Особенности функциональной анатомии поперечнополосатых и гладких мышц

- •5.2. Цепной миотатический рефлекс

- •Фото 15. Морская звезда – офиура (змеехвостка)

- •Фото 16. Больная со спинальной параплегией, обученная сгибанию и разгибанию голени при помощи цепных миотатических синкинезий [152]

- •Глава 6. Анатомо-топографическая характеристика мышечно-сухожильных меридианов, интерпретированных в виде цепных миотатических синкинезий

- •6.1. Мышечно-сухожильный меридиан легких

- •6.2. Мышечно-сухожильный меридиан перикарда

- •6.3. Мышечно-сухожильный меридиан сердца

- •6.4. Клиническая характеристика объединения «три инь руки»

- •6.5. Мышечно-сухожильный меридиан толстого кишечника

- •6.6. Мышечно-сухожильный меридиан трех частей туловища (тройного обогревателя)

- •6.7. Мышечно-сухожильный меридиан тонкого кишечника

- •6.8. Клиническая характеристика объединения «три ян руки»

- •6.9. Мышечно-сухожильный меридиан селезенки - поджелудочной железы

- •6.10. Мышечно-сухожильный меридиан печени

- •6.11. Мышечно-сухожильный меридиан почек

- •6.12. Клиническая характеристика объединения «три инь ноги»

- •6.13. Мышечно-сухожильный меридиан желудка

- •6.14. Мышечно-сухожильный меридиан желчного пузыря

- •6.15. Мышечно-сухожильный меридиан мочевого пузыря

- •6.16. Клиническая характеристика объединения «три ян ноги»

- •Фото 18. Методика выполнения симптома Ласега

- •Глава 7. Миовисцеральные связи

- •7.1. Миовисцерофасциальная концепция межорганных взаимодействий

- •7.2. Анатомо-топографическая характеристика внутренних ходов

- •7.2.1. Внутренний ход меридиана легких

- •7.2.2. Внутренний ход меридиана толстого кишечника

- •7.2.3. Внутренний ход меридиана желудка

- •7.2.4. Внутренний ход меридиана селезенки - поджелудочной железы

- •7.2.5. Внутренний ход меридиана сердца

- •7.2.6. Внутренний ход меридиана тонкого кишечника

- •7.2.7. Внутренний ход меридиана мочевого пузыря

- •7.2.8. Внутренний ход меридиана почек

- •7.2.9. Внутренний ход меридиана перикарда

- •7.2.10. Внутренний ход меридиана трех обогревателей

- •7.2.11. Внутренний ход меридиана желчного пузыря

- •7.2.12. Внутренний ход меридиана печени

- •Глава 8. Системное представление о миовисцеральных связях

- •8.1. Миовисцерофасциальные связи как единое целое

- •8.2. Клиническое подтверждение существования миовисцерофасциальных связей

- •8.3. Взаимосвязи между меридианами

- •8.3.1. Объединение меридианов по принципу «верх-низ»

- •8.3.2. Чудесные меридианы

- •Глава 9. Принципы и перспективы практического использования миотатических синкинезий

- •9.1. Методика пальпации мышечно-сухожильных меридианов

- •9.2. Методика пальпации внутриполостных миовисцерофасциальных структур

- •Фото 18. Образцов Василий Парменович (1851 - 1921) – основоположник киевской терапевтической школы

- •Фото 19. Пальпация середины тела грудины с целью косвенного представления о состоянии грудино-перикардиальной связки

- •Фото 20. Пальпация надклю-чичных ямок (а), подключичных ямок (б), верхних отделов переднебоковой поверхности грудной клетки (в)

- •Фото 21. Пальпация яремной вырезки грудины (а), щитовидного и перстневидного хрящей (б), подъязычной кости (в)

- •Фото 22. Пальпация круглой связки печени (а), срединной пупочной связки (б), типичных бо-лезненных точек по средней линии живота (в), боковой пупочной связки (г)

- •Фото 23. Пальпация диафрагмы в «позе кучера» (а), печёночно-почечной связки (б)

- •Фото 24. Исследование проксимальных отделов большого сальника и соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между мечевидным отростком и пупком

- •Фото 25. Исследование соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между пупком и лонным сочленением

- •Фото 26. Пальпация остистых отростков и межостистых промежутков в нижнегрудном - верхнепоясничном отделах позвоночника

- •Фото 27. Пальпация квадратной мышцы поясницы

- •Фото 28. Пальпация большой поясничной мышцы

- •9.3. Особенности лечебных мероприятий, проводимых с использованием цепных миотатических синкинезий

- •Фото 29. Пальпация основных мест прикрепления диафрагмы таза: копчика (а), седалищных бугров (б) и лонного сочленения (в)

- •Фото 31. Воздействие аппаратом «дэнас» на мышеч-но-сухожильный меридиан лёгких

- •Заключение

- •Список литературы

- •Сведения об авторах

6.4. Клиническая характеристика объединения «три инь руки»

В китайской медицине каналы легких, перикарда и сердца принято называть иньскими меридианами руки. В состав всех вышеописанных миомиотатических синкинезий входят пучки передней зубчатой и подлопаточной мышц, а мышечно-сухожильные меридианы сердца и перикарда имеют дополнительное сходство благодаря малой грудной мышце.

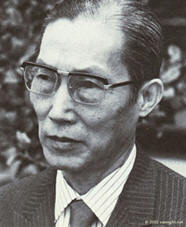

Согласно описаниям Nguyen Van Nghi (фото 17) [315, 316], три руч-ных тензо-мускулярных меридиана инь-тенденции имеют общую зону взаимосвязи в подключичной области и на боковой поверхности грудной клетки, где в четвертом межреберье по средне-подмышечной линии располагается точка соединения этих меридианов - Vb22 (юань-е – «бездна жидкости»).

Фото 17. Нгуйен Ван Нги (1909 - 1999). Получил образование во Вьетнаме, Китае и Франции. С 1940 г. занимался объединением восточной и западной медицины. Был техническим директором национального института иглоукалывания Франции; почетным президентом международного общества биологической медицины; президентом мировой ассоциации иглоукалывания. Опубликовал множество трудов и переводов по традиционной китайской медицине.

Приведенные описания в точности соответствуют топографии передней зубчатой, малой грудной и верхних пучков большой грудной мышц. Практически любой человек в районе точки Vb22 может определить у себя зону повышенной болезненности или даже триггерный пункт. Сохраняя традиционную терминологию, следует обратить внимание на то, что названия, данные мышечно-сухожильным меридианам в соответствии с тем или иным внутренним органом, следует считать чисто условными. Тем не менее, заинтересованность миотатических синкинезий «трех инь руки» чаще выявляется при заболеваниях органов грудной клетки и верхнего этажа брюшной полости (сердце, легкие, желчный пузырь, желудок), а также при первичной мышечно-скелетной патологии верхнего квадрата тела (шейный остеохондроз, артроз плечевого сустава и т.д.).

Рис. 41. Мышечно-сухожильный меридиан толстого кишечника

1. 1-я тыльная межкостная мышца кисти 2. Длинный лучевой разгибатель кисти 3. Латеральная межмышечная перегородка 4. Латеральная головка трехглавой мышцы плеча 5. Дельтовидная мышца 6. Верхняя часть трапециевидной мышцы 7. Подкожная мышца шеи 8. Депрессор угла рта 9. Круговая мышца рта 10. Скуловые мышцы 11. Леватор верхней губы 12. Круговая мышца глаза 13. Лобное брюшко затылочно-лобной мышцы

На практике миотатические синкинезии группы «три инь руки» можно использовать для релаксации мышц при синдромах передней грудной стенки, малой грудной мышцы и плечелопаточном периартрозе (известно, что подлопаточная мышца – ключ плечевого сустава [20, 81]).

Рис. 42. Структурная схема межмышечных связей мышечно-сухожильного меридиана толстого кишечника

Отличить висцеро-соматическую патологию от мышечно-скелетной позволяет детальный анализ зон Захарьина-Геда [53, 106], а также Шу и Мо-пунктов китайской медицины [129, 128, 38].

6.5. Мышечно-сухожильный меридиан толстого кишечника

Крайним дистальным звеном этой миотатической цепи является первая тыльная межкостная мышца кисти (рис. 41), расположенная в межпястном промежутке между большим и указательным пальцами. Здесь находится известная многим точка Gi4 (хэ-гу – «слияние ручьёв»).

Через основание второй пястной кости меридиан продолжается на лучевую часть тыла предплечья, соответственно волокнам длинного лучевого разгибателя кисти и достигает наружного надмыщелка плеча.

Далее синкинезия следует вдоль латеральной межмышечной перего-родки и наружной головки трехглавой мышцы плеча, продолжаясь на дельтовидную мышцу, где происходит ее разветвление.

Короткая веточка через лопаточную ость распространяется на верхнюю часть трапециевидной мышцы к шейно-грудному переходу.

Длинная ветвь от передних пучков дельтовидной мышцы идет через подкожную мышцу шеи на депрессор угла рта и его круговую мышцу. Далее по скуловым мышцам миотатический рефлекс распространяется к круговой мышце глаза и лобному брюшку затылочно-лобной мышцы.

Схема миотатической синкинезии меридиана толстого кишечника изображена на рис. 42.