- •Список сокращений

- •Предисловие авторов

- •Введение

- •Глава 1. В поисках анатомо-физиологических субстратов канально-меридианальной системы

- •1.1. Основные понятия классической восточной медицины

- •1.2. Обоснование принципов функционирования канально-меридианальной системы

- •А) здорового человека в спокойном эмоциональном состоянии; b) психически больной человек, занимающийся целительством; с) здоровый человек после лечения у экстрасенса [261].

- •1.3. Характеристика биологически активных точек

- •Глава 2. Представления о соответствии и подобии в восточной и европейской медицине

- •2.1. Принципы соматотопического представительства систем организма

- •2.2. Висцеросоматические связи

- •Глава 3. Современные концепции в естествознании

- •Фото 1. Ален Аспект (родился в 1947 г.). Профессор Парижского университета (Сорбонна), классик французской квантовой физики

- •Фото 3. Герман Хакен (родился в 1927 г.). Немецкий физик-теоретик, основатель синергетики.

- •Фото 6. Некоторые природные фракталы: а) морская раковина; б) снежинка; в) капуста брокколи; г) хвост павлина

- •Фото 7. Уединённая волна. На гребне волны имеются пенистые «барашки», свидетельствующие о нелинейности её свойств

- •Глава 4. Новые парадигмы в биологии и медицине

- •Фото 10. Фриц-Альберт Попп Директор Международного институт биофизики (Марбург, Германия). Последователь идей а.Г. Гурвича, автор методики биофотонного анализа

- •Фото 11. Девятков Николай Дмитриевич (1907-2001) Патриарх российской радиоэлектроники и ее применения в медицине, один из первых разработчиков приборов для миллиметровой микроволной терапии

- •Фото 14. Гаряев Пётр Петрович (родился в 1942 г.). Кандидат биологических наук, академик Российской академии ме-дико-технических наук, академик раен. Автор теории «волнового генома».

- •Глава 5. Клинико-патогенетическое значение цепных миотатических синкинезий

- •5.1. Особенности функциональной анатомии поперечнополосатых и гладких мышц

- •5.2. Цепной миотатический рефлекс

- •Фото 15. Морская звезда – офиура (змеехвостка)

- •Фото 16. Больная со спинальной параплегией, обученная сгибанию и разгибанию голени при помощи цепных миотатических синкинезий [152]

- •Глава 6. Анатомо-топографическая характеристика мышечно-сухожильных меридианов, интерпретированных в виде цепных миотатических синкинезий

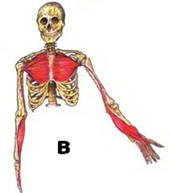

- •6.1. Мышечно-сухожильный меридиан легких

- •6.2. Мышечно-сухожильный меридиан перикарда

- •6.3. Мышечно-сухожильный меридиан сердца

- •6.4. Клиническая характеристика объединения «три инь руки»

- •6.5. Мышечно-сухожильный меридиан толстого кишечника

- •6.6. Мышечно-сухожильный меридиан трех частей туловища (тройного обогревателя)

- •6.7. Мышечно-сухожильный меридиан тонкого кишечника

- •6.8. Клиническая характеристика объединения «три ян руки»

- •6.9. Мышечно-сухожильный меридиан селезенки - поджелудочной железы

- •6.10. Мышечно-сухожильный меридиан печени

- •6.11. Мышечно-сухожильный меридиан почек

- •6.12. Клиническая характеристика объединения «три инь ноги»

- •6.13. Мышечно-сухожильный меридиан желудка

- •6.14. Мышечно-сухожильный меридиан желчного пузыря

- •6.15. Мышечно-сухожильный меридиан мочевого пузыря

- •6.16. Клиническая характеристика объединения «три ян ноги»

- •Фото 18. Методика выполнения симптома Ласега

- •Глава 7. Миовисцеральные связи

- •7.1. Миовисцерофасциальная концепция межорганных взаимодействий

- •7.2. Анатомо-топографическая характеристика внутренних ходов

- •7.2.1. Внутренний ход меридиана легких

- •7.2.2. Внутренний ход меридиана толстого кишечника

- •7.2.3. Внутренний ход меридиана желудка

- •7.2.4. Внутренний ход меридиана селезенки - поджелудочной железы

- •7.2.5. Внутренний ход меридиана сердца

- •7.2.6. Внутренний ход меридиана тонкого кишечника

- •7.2.7. Внутренний ход меридиана мочевого пузыря

- •7.2.8. Внутренний ход меридиана почек

- •7.2.9. Внутренний ход меридиана перикарда

- •7.2.10. Внутренний ход меридиана трех обогревателей

- •7.2.11. Внутренний ход меридиана желчного пузыря

- •7.2.12. Внутренний ход меридиана печени

- •Глава 8. Системное представление о миовисцеральных связях

- •8.1. Миовисцерофасциальные связи как единое целое

- •8.2. Клиническое подтверждение существования миовисцерофасциальных связей

- •8.3. Взаимосвязи между меридианами

- •8.3.1. Объединение меридианов по принципу «верх-низ»

- •8.3.2. Чудесные меридианы

- •Глава 9. Принципы и перспективы практического использования миотатических синкинезий

- •9.1. Методика пальпации мышечно-сухожильных меридианов

- •9.2. Методика пальпации внутриполостных миовисцерофасциальных структур

- •Фото 18. Образцов Василий Парменович (1851 - 1921) – основоположник киевской терапевтической школы

- •Фото 19. Пальпация середины тела грудины с целью косвенного представления о состоянии грудино-перикардиальной связки

- •Фото 20. Пальпация надклю-чичных ямок (а), подключичных ямок (б), верхних отделов переднебоковой поверхности грудной клетки (в)

- •Фото 21. Пальпация яремной вырезки грудины (а), щитовидного и перстневидного хрящей (б), подъязычной кости (в)

- •Фото 22. Пальпация круглой связки печени (а), срединной пупочной связки (б), типичных бо-лезненных точек по средней линии живота (в), боковой пупочной связки (г)

- •Фото 23. Пальпация диафрагмы в «позе кучера» (а), печёночно-почечной связки (б)

- •Фото 24. Исследование проксимальных отделов большого сальника и соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между мечевидным отростком и пупком

- •Фото 25. Исследование соединительнотканных структур задней стенки брюшной полости в промежутке между пупком и лонным сочленением

- •Фото 26. Пальпация остистых отростков и межостистых промежутков в нижнегрудном - верхнепоясничном отделах позвоночника

- •Фото 27. Пальпация квадратной мышцы поясницы

- •Фото 28. Пальпация большой поясничной мышцы

- •9.3. Особенности лечебных мероприятий, проводимых с использованием цепных миотатических синкинезий

- •Фото 29. Пальпация основных мест прикрепления диафрагмы таза: копчика (а), седалищных бугров (б) и лонного сочленения (в)

- •Фото 31. Воздействие аппаратом «дэнас» на мышеч-но-сухожильный меридиан лёгких

- •Заключение

- •Список литературы

- •Сведения об авторах

Фото 16. Больная со спинальной параплегией, обученная сгибанию и разгибанию голени при помощи цепных миотатических синкинезий [152]

В этом случае запуск движений производился из расположенных выше уровня поражения верхних участков длинных мышц туловища и плечевого пояса, которые напрягались произвольно путем подтягивания на руках за изголовье кровати (фото 16). Далее с коротким интервалом последовательно сокращались парализованные мышцы: нижние отделы выпрямителя позвоночника, косые мышцы живота, средняя ягодичная мышца, четырехглавая и двуглавая мышцы бедра. В результате происходило слабое сгибание голени. Возникала как бы цепь миотатических рефлексов, в которой сокращение одной мышцы активирует дистально расположенную мускулатуру.

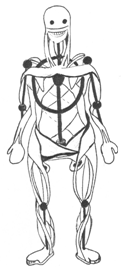

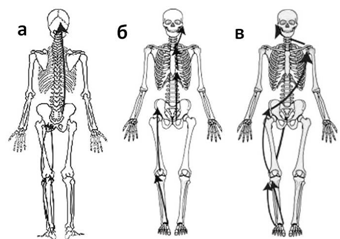

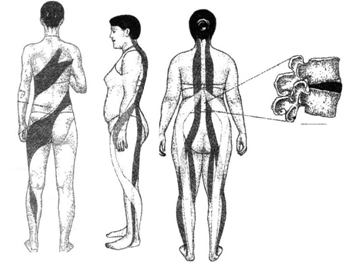

Рис. 30. Миофасциальные меридианы, выделяемые в Рольфинге [314]. Ориентация мышечных цепей: а – продольная, б – диагональная, в – латеро-латеральная

Не исключено, что у людей с интактной нервной системой эти древние связи также могут служить анатомическим субстратом для распространения мышечно-тонических и некоторых других реакций из очага первичной ирритации. Данный вид функциональных связей мы предлагаем называть термином «миотатические синкинезии». Вероятно при определённых условиях они могут иметь патогенетическое значение.

Можно предположить, что любое локальное напряжение мышцы, вызывая растяжение ее ближайших соседей по мышечной цепи, способствует активации миотатического рефлекса и повышению тонуса в последних. Таким образом, развивается цепной рефлекс, приводящий к последовательной тонизации всех мышц данной цепи, даже если они весьма удалены от очага первичного поражения. При этом сравнительно подвижные детали скелета (лопатка, ребра, тазовая кость, надколенник и т.д.) могут включаться в мышечную цепь как пассивные костные вставки, существенно не препятствуя распространению мышечно-тонических реакций [178].

Напряжение головной мышцы цепи, вероятно, инициируется позно-тоническими перегрузками или висцеро-моторными влияниями [53,230]. В дальнейшем миотатическая синкинезия может стабилизироваться за счёт формирования в её звеньях миофасциальных триггерных точек (ТТ). Согласно современным представлениям, последние имеют следующий патогенез.

Вследствие временных задержек в распространении двигательного нервного импульса мышечные волокна, расположенные в области брюшка мышцы, недалеко от мионеврального синапса, активируются раньше остальных. В результате, при любом сокращении мышцы имеется тенденция к растяжению ее более тонких и слабых участков, прилежащих к сухожилию. Особенно неблагоприятны в этом отношении мышцы со сложной внутренней архитектурой, например, перистые [193]. Поскольку мышце как биомеханическому телу свойственна вязкость, то после её расслабления изменение первоначальной конфигурации волокон может сохраниться, одни из них оказываются сжатыми, другие – растянутыми. Если в зону деформированного участка попадает мышечное веретено – создаются условия для искажения проприоцептивной импульсации и самоподдержания сегментарного миотатического рефлекса, что в конечном итоге и приводит к формированию ТТ [85].

Рис. 31. Схема формирования спиральных «миоадаптивных» цепей по Л.А. Кадыровой с соавт. [95]

По-видимому, первая попытка осознанного использования мышечных цепей с лечебной целью принадлежит врачу-остеопату Иде Рольф (1896–1979). В основу созданного ею направления – Рольфинга – было положено понятие о «миофасциальных меридианах», определяемых как типичные линии, по которым распространяется энергия напряжённых мышц (мышечная тяга). Эти «линии», соединяясь друг с другом, покрывают всё тело в виде сети. Различают цепи продольной, диагональной и латеро-латеральной ориентации (рис. 30). Каждый пациент имеет свой специфический набор клинически актуальных миофасциальных цепей, который может меняться от сеанса к сеансу [314].

Рис. 32. Образцы миофасциальных цепей по О.В. Кузнецову [116] а – дорзальная поверхностная миофасциальная цепь, б – вен-тральная поверхностная миофасциальная цепь, в – спиральная миофасциальная цепь

Современные вертеброневрологи – Л. А. Кадырова и Н.Н. Сак с соавт. [96, 95, 209, 208] предполагают, что в скелетной мускулатуре человека могут быть выделены своеобразные мышечные цепи, оплетающие конечности и туловище наподобие спиралей (рис. 31). Распределение рефлекторной мышечной патологии находится в прямой зависимости от этих спиралевидных кинематических цепей.

Специалист по прикладной кинезиологии О.В. Кузнецов [116] утверждает, что на основании мануального мышечного тестирования [25, 302] можно выделить несколько вариантов миофасциальных цепей поверхностного и глубокого залегания, имеющих, как правило, диагональный или спиральный характер.

Например, в состав дорзальной цепи входят: подошвенная фасция стопы и короткие сгибатели пальцев, икроножная мышца, разгибатели бедра, крестцово-бугорная связка – на одной стороне, а также крестцово-поясничная фасция, выпрямитель позвоночника и апоневроз головы – на другой (рис. 32-а).

Вентральная мышечная цепь представлена коротким и длинным разгибателями пальцев, передней большеберцовой мышцей, надколенником и прямой головкой четырёхглавой мышцы бедра – на одной стороне и прямой мышцей живота, фасцией грудины, грудинно-ключично-сосцевидной мышцей и апоневрозом головы – на другой (рис. 32-б).

Спиральная цепь в области нижней конечности представлена передней большеберцовой, малоберцовыми мышцами и мышцей, напрягающей широкую фасцию бедра. Далее она диагонально продолжается по вентральной поверхности туловища в составе косых мышц живота той же стороны тела и передней зубчатой мышцы – противоположной (рис. 32-в).

Р. Смичек [218] полагает, что мышечные цепочки не является неизменными анатомическими образованиями. Они представляет собой временную группу анатомических единиц, которые формируются для стабилизации туловища во время движения или внешнего силового воздействия. Одни и те же мышцы могут входить в состав различных мышечных цепочек. Участие отдельных мышечных цепей различно даже при выполнении отдельных фаз движения.

По его мнению, слаженная работа мышечной цепи нарушается из-за слабости или функциональной неактивности отдельных её звеньев. Одной из причин такой дисфункции мышц может быть патологическая импульсация из поражённого позвоночно-двигательного сегмента (рис. 33).

Рис. 33. Варианты мышечных цепей по Р. Смичеку [218]