- •Предисловие

- •Глава 1. Инвестиционная деятельность в россии: итоги и перспективы

- •Анализ инвестиционных процессов в российской экономике в 1999—2002 гг.

- •Основные характеристики российских институциональных инвесторов

- •Структура инвестиций по источникам финансирования (млрд. Рублей в ценах соответствующих лет)

- •Отраслевая структура инвестиций в основной капитал (%)

- •1.2. Модернизация экономики и создание благоприятного инвестиционного климата

- •1.3. Формирование и совершенствование правовой базы инвестиционного процесса

- •1.4. Комментарии к федеральному закону «об инвестиционной деятельности в российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

- •Источники средств

- •1.5. Источники инвестиций

- •Источники инвестиционных ресурсов предприятия (компании)

- •Степень износа оборудования в основных отраслях российской экономики

- •1.6. Проблема ускоренной амортизации

- •1.7. Налоговые механизмы привлечения инвестиций

- •1.8. Переориентация банковской системы на инвестирование реального сектора экономики

- •1.9. Формы государственного управления и регулирования инвестиционной деятельности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Региональные аспекты инвестиционного процесса

- •2.1. Современная инвестиционная ситуация в российских регионах

- •Ведущие по объему инвестиций в основной капитал российские регионы, 19902000 гг.

- •Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в регионах-лидерах в 2000 г., %

- •2.2. Формирование инвестиционной политики регионов

- •2.3. Формы и методы государственного регулирования инвестиций в регионах

- •Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне

- •2.4. Формирование регионального законодательства об инвестициях

- •Динамика принятия региональных законов

- •Сравнительные характеристики ряда региональных законов об инвестиционной деятельности

- •2.5. Региональные льготы и стимулы инвесторам

- •Доля регионов, практикующих различные льготные режимы, %

- •Льготы, предоставляемые некоторыми регионами Российской Федерации по инвестициям в производство

- •Льготы банкам в Тюменской области для стимулирования банковской инвестиционной деятельности

- •2.6. Государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов в регионах

- •Бюджет развития Новосибирской области на 2000 г.

- •2.7. Опыт разработки инвестиционных программ и привлечения инвестиций в московском регионе

- •2.8. Формирование региональных структур содействия инвестициям

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Иностранные инвестиции в россии

- •3.1. Система международного инвестирования 90-х гг.

- •Экспорт-импорт прямых иностранных инвестиций ведущими странами мира в 2000 г., млрд. Долл.

- •Ежегодный приток прямых иностранных инвестиций по основным группам стран (млрд. Долл.)

- •Прямые иностранные инвестиции (пии) в страны с переходной экономикой

- •3.2. Прямые иностранные инвестиции в странах центральной и восточной европы

- •Приток прямых иностранных инвестиций в страны Центральной и Восточной Европы

- •3.3. Импорт капитала в россию

- •Динамика и структура иностранных инвестиций в российскую экономику

- •3.4. Отраслевое и региональное размещение иностранных инвестиций

- •20 Российских регионов — ведущих получателей иностранных инвестиций в 1995—2000 гг.*

- •3.5. Формирование правовой базы иностранного инвестирования в россии

- •3.6. Комментарии к закону «об иностранных инвестициях в российской федерации»

- •О сфере применения закона

- •Термины, используемые в Законе

- •О правовом регулировании иностранных инвестиций

- •О правовом режиме деятельности иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями

- •О льготах для иностранных инвесторов

- •О гарантиях, предоставляемых иностранным инвесторам со стороны государства

- •О создании и ликвидации коммерческой организации с иностранными инвестициями и филиалов иностранных юридических лиц

- •О филиалах иностранных юридических лиц

- •О государственной политике в области иностранных инвестиций и федеральном органе исполнительной власти по координации привлечения прямых иностранных инвестиций

- •Наиболее значительные прямые инвестиции крупных транснациональных корпораций в российские предприятия

- •3.7. Страны-лидеры иностранного инвестирования в экономику россии

- •3.8. Необходимость улучшения инвестиционного климата и перспективы притока иностранного капитала в российскую экономику

- •3.9. Проблема «бегства» капиталов из россии и его репатриации

- •3.10. Как действует закон «о соглашениях о разделе продукции»

- •3.11. Вопросы срп, требующие решения

- •3.12. Закон о срп и субъекты федерации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Инвестиционное проектирование

- •4.1. Понятие инвестиционного проектирования и необходимость его развития в россии

- •4.2. Эффективность инвестиций в рыночной экономике

- •4.3. Проектное финансирование

- •Возможные формы финансирования проекта отдельными участниками проекта (схема проектного финансирования)

- •4.4. Критерии и процедуры отбора инвестиционных программ и проектов

- •4.5. Использование механизма конкурсного отбора исполнителей для реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов и их долевого финансирования

- •I. Целевое размещение инвестиционных ресурсов по следующей иерархии претендентов:

- •II. Ориентировочные объемы инвестиционных потоков и предельные сроки инвестиций по направлениям:

- •III. Критерии оценки заемщика.

- •4.6. Риски инвестиций, методы их анализа и снижения

- •4.7. Программные пакеты, используемые при инвестиционном проектировании

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Привлечение инвестиций через финансовый рынок

- •5.1. Кредитный рынок как источник финансирования инвестиций

- •5.2. Роль рынка ценных бумаг в решении задач привлечения инвестиций в реальный сектор экономики

- •Контрольные вопросы

- •I. Общие положения

- •II. Осуществление инвестиционной

- •III. Государственное регулирование

- •IV. Гарантии прав субъектов инвестиционной

- •Федеральный закон «о соглашениях о разделе продукции» от 31 декабря 1995 года

- •Глава I. Общие положения

- •Глава II. Заключение и исполнение соглашений

- •Глава 1. Общие положения

- •Глава II. Правовые и экономические основы

- •Глава III. Государственное регулирование

- •Глава IV. Государственные гарантии прав субъектов

- •Глава V. Основы регулирования инвестиционной

- •Глава VI. Заключительные положения

- •Федеральный закон «о бюджете развития российской федерации» от 26 октября 1998 года

- •Приложение 2. Нормативная база инвестиционной деятельности ряда российских регионов

- •Глава 1. Общие положения

- •Глава II. Правовые и экономические основы

- •Глава III. Государственное регулирование

- •Глава IV. Государственные гарантии прав

- •Глава V. Заключительные положения

- •Приложение 3.

- •3.1. Бизнес-план

- •1. Резюме

- •2. Исходные данные и характеристика предприятия

- •Основные виды выпускаемой продукции

- •Объем производства пива n-ским пивоваренным заводом

- •Сырье и поставки

- •Основные виды сырья для производства пива

- •Производственные мощности

- •Основные производственные цеха

- •1. Элеваторный цех

- •2. Солодовенный цех

- •3. Варочный цех

- •4. Бродильный цех

- •5. Цех дображивания

- •6. Цех розлива пива

- •Вспомогательные цеха

- •Персонал

- •Финансовое состояние оао

- •Баланс n-пз за период с 01.10.96 г. По 01.04.97 г. В абсолютных и относительных показателях и анализ их приращений

- •3. Прогноз конъюнктуры рынка

- •4. Стратегия маркетинга

- •5. Организационно-финансовый механизм

- •6. Определение затрат

- •Общая смета затрат

- •7. Определение доходов

- •Ставки налогов (по годам реализации проекта), %.

- •8. Формирование потока чистых средств

- •9. Оценка экономической и коммерческой эффективности инвестиций

- •Расчет срока окупаемости инвестиций (динамический)

- •Расчет срока окупаемости инвестиций (статический)

- •Расчет точки безубыточности (тыс. Дал)

- •10. Страхование коммерческого риска и

- •11. План реализации проекта

- •3.2. Бизнес-план

- •«Организация деревообрабатывающего цеха»

- •Ооо «стройдревсервис»,

- •Тюменский район, п. Боровский

- •Тюмень Ноябрь 2000 г.

- •1. Резюме

- •2. Анализ положения дел в отрасли

- •3. Производственный план

- •4. Маркетинговый план

- •Себестоимость продукции по периодам времени

- •Объемы экспортных операций с лесо- и пиломатериалами в первой половине 1999 г.

- •5. Организационный план

- •6. Финансовый план

- •Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации (руб.)

- •Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)

- •Источники средств (на начало реализации проекта)

- •Производство и реализация продукции

- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

- •Амортизационные отчисления

- •План денежных поступлений и выплат

- •Бюджетный эффект от реализации проекта

- •Библиография

- •Глава 1. 5

- •Глава 2. 42

- •Глава 3. 87

- •Глава 4. 143

- •Глава 5. 176

- •121552 Г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21 б, корп. 2

- •115114, Москва, Шлюзовая наб., 10

3.12. Закон о срп и субъекты федерации

Нельзя не учитывать, что в общем контексте развития российского законодательства большое значение имеет соответствие законодательной базы субъектов РФ положениям Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и других федеральных законов, регулирующих отношения в области пользования недрами и инвестиционной деятельности. Обеспечение стабильности отношений при подготовке и реализации СРП невозможно без соответствующего правового регулирования на региональном уровне. Чрезвычайно важно, чтобы законодательство субъектов РФ формировалось в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства. При этом принципиальное значение имеет четкое определение круга отношений, которые могут быть предметом регулирования законами и иными нормативными актами субъектов РФ.

Законом «О СРП» установлено (пункт 6 статьи 2), что субъекты РФ «осуществляют законодательное регулирование своего участия в соглашениях о разделе продукции при пользовании участками недр на своих территориях», причем такое регулирование осуществляется «в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами». Таким образом, предметная сфера регулирования региональным законодательством отношений, связанных с СРП, конкретно определена как «участие в СРП». Эта сфера принципиально не может включать отношения, составляющие область финансового, валютного, таможенного регулирования, гражданского законодательства, федеральных налогов и сборов, т.е. тех отраслей законодательства, которые, согласно Конституции РФ (статья 71), относятся к исключительному ведению Российской Федерации. Указанные отрасли законодательства находятся вне пределов полномочий субъектов РФ. Вместе с тем тенденции развития регионального законодательства показывают, что, во-первых, законотворчество некоторых субъектов РФ (например, Ханты-Мансийского округа, Республики Татарстан) в ряде случаев распространяется на указанные области регулирования и, во-вторых, отдельные положения законодательных актов субъектов не соответствуют федеральному законодательству. В этой связи нетрудно представить, в каком двусмысленном правовом положении может оказаться инвестор, когда его деятельность будет подпадать под действие противоречивых правовых норм.

Между тем на уровне субъектов РФ должны быть урегулированы вопросы освобождения инвесторов от уплаты региональных налогов и сборов, а также отношения организационного характера, например, связанные с подготовкой и утверждением перечней участков недр для предоставления в пользование на условиях СРП (в том числе тех, которые не подлежат утверждению федеральным законом), с участием органов государственной власти субъектов РФ в разработке условий пользования недрами и подготовке проектов соглашений, подготовке и проведении конкурсов и аукционов, в осуществлении контроля за исполнением СРП и т.п.

Система правового регулирования СРП, помимо самого федерального закона, включает уже и отдельные подзаконные акты. Так, например, Указ Президента РФ «О мерах по реализации Федерального закона “О соглашениях о разделе продукции”» от 8 июня 1997 г. №694 и Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению прав и интересов Российской Федерации при заключении и реализации соглашений о разделе продукции» от 2 сентября 1997 г. № 1132 формируют организационно-правовой механизм государственного управления и контроля в области разработки и реализации этих соглашений. Основное звено этого механизма — специальная комиссия Правительства РФ — обеспечивает оперативное решение вопросов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных проектов на условиях раздела продукции; осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, предприятий и организаций при реализации СРП; осуществляет контроль за соблюдением интересов Российской Федерации при исполнении этих соглашений; разрабатывает предложения о совершенствовании нормативно-правовой базы реализации соглашений. Осуществление прав и обязательств Российской Федерации по таким соглашениям, в частности, в отношении месторождений углеводородного сырья, возложено на Минтопэнерго РФ, которое наделено в связи с этим правом выступать от имени Правительства РФ по вопросам этих соглашений.

Создание такого централизованного механизма позволит в целом упорядочить соответствующую работу по всей вертикали исполнительной власти, повысить степень согласованности федеральных и региональных властей, уровень ответственности государственного аппарата и — в конечном итоге — достичь ожидаемой эффективности от реализации нефтегазовых проектов на условиях СРП.

Правоприменительная практика Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» последних лет показывает, что значительного возрастания капиталов в топливно-энергетическом комплексе не происходит. Рассмотрим основные причины, которые привели к принятию данного Закона, а также некоторые итоги и основные проблемы, существующие в данной сфере.

Россия, как известно, располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз. Потенциальная стоимость ее природно-ресурсного потенциала (выявленные, разведанные и предварительно оцененные запасы полезных ископаемых) составляет около 30 трлн. долл. Прогнозный потенциал минерально-сырьевой базы оценивается в 140 трлн. долл. В его структуре большая часть приходится на твердое топливо — 79,5%, 6,9% — на газ, 6,5% — на нефть. Доля остальных полезных ископаемых — 7,1%.

Стоимость сырья, извлекаемого в последние годы из недр России, в пересчете на мировые цены составляла 95—105 млрд. долл. в год, из которых около 80% приходилось на энергетические ресурсы. Доля прямых поступлений от добычи полезных ископаемых (акцизов, платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы) составляет в последние годы более 16% доходной части федерального бюджета, а с учетом других налогов и таможенных пошлин удельный вес минерально-сырьевого комплекса превышает 50%.

Эти данные показывают, что отечественная сырьевая база является и еще долго будет оставаться базовым источником основных видов сырья для промышленности и наполнения государственного бюджета, а Россия — одним из крупнейших поставщиков сырья на мировой рынок. Однако в последние 10—15 лет в развитии минерально-сырьевой базы России все более четко проявляются две негативные тенденции:

— сокращение разведанных запасов полезных ископаемых;

— ухудшение качества минерально-сырьевой базы, которое связано с истощением наиболее эффективных месторождений.

Себестоимость добычи минерального сырья за 1992—1997 гг. значительно возросла и только в конце 1998 г. в связи с резким изменением структуры внутренних цен снизилась. На низком уровне остается производительность труда.

Фактор истощения природных ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе будет играть все большую роль. В ближайшие 5 лет при сохранении существующих тенденций естественное сокращение добычи составит: нефти — не менее 50 млн. тонн, золота — около 30 тонн. В значительных объемах может сократиться добыча угля, цветных и черных металлов.

Для поддержания существующих уровней добычи в добывающие отрасли промышленности необходимо инвестировать порядка 29—34,5 млрд. долл. Однако, ориентация на сохранение текущего уровня добычи означает либо пролонгацию кризисной ситуации в экономике, либо крайне медленные темпы ее оздоровления. В то же время ресурсные возможности позволяют минерально-сырьевому комплексу стать тем звеном экономики, с помощью которого страна может мобилизовать средства и ресурсы для выхода из кризиса. Ни одна из других отраслей и сфер деятельности в России такими возможностями не обладает. Поэтому стратегической задачей развития минерально-сырьевого комплекса является обеспечение расширенного воспроизводства. С учетом планируемых темпов развития народного хозяйства это требует восстановления к 2005 г. объемов добычи минерального сырья на уровне 1991 г., т.е. увеличения по отношению к текущим объемам примерно на 25—30%. При этом стоимость годового объема добычи полезных ископаемых может достичь 125—130 млрд. долл. Разведанных, предварительно оцененных запасов и прогнозных ресурсов в недрах России для решения этой задачи достаточно. С учетом компенсации выбывающих мощностей необходимо осуществить капитальные вложения в размере 96—105 млрд. долл., т.е. в размере, равном примерно стоимости годового объема добычи минерального сырья.

Учитывая существующие финансовые возможности федерального бюджета и предприятий, решение этой задачи едва ли возможно только за счет собственных инвестиционных ресурсов. Необходимо привлечение иностранных инвестиций.

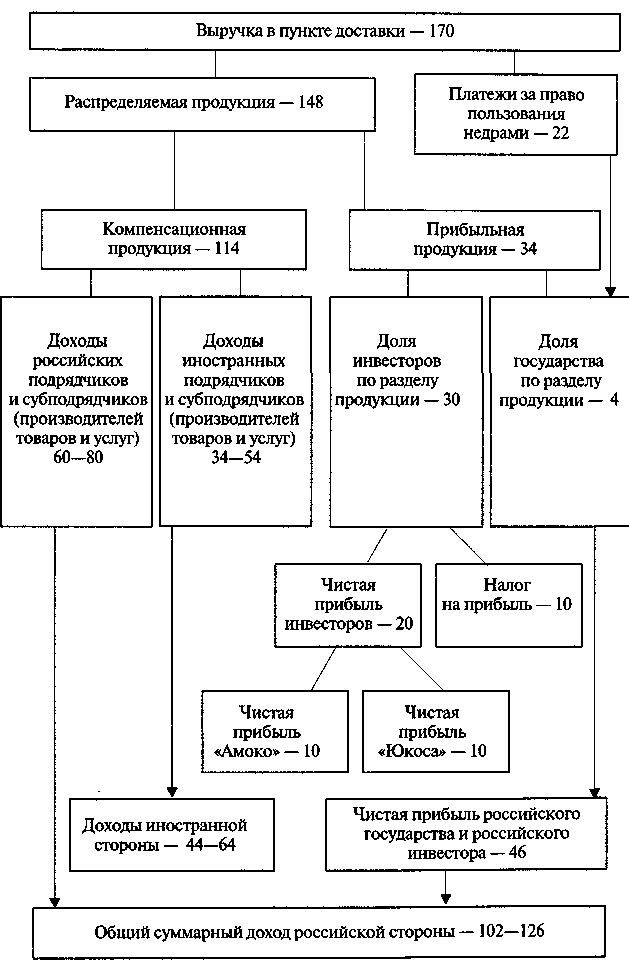

Эффективным механизмом привлечения иностранных инвестиций в отрасль могли бы стать соглашения о разделе продукции (СРП). Как показано выше, принципы, лежащие в основе СРП, имеют множество привлекательных моментов для инвестора: они предусматривают значительно меньшие налоговые отчисления по сравнению с обычными лицензионными контрактами, гарантию стабильности оговоренных в соглашении условий на протяжении всего периода реализации проекта и пр. Схематический механизм использования соглашений о разделе продукции приведен на примере освоения Приобского нефтяного месторождения (см. рис. 3.2).

Льготный режим налогообложения позволяет сделать рентабельным освоение и продолжение разработки значительной части объектов, финансирование которых в обычном порядке было бы убыточным или имело бы пограничную рентабельность.

Следует отметить, что стимулирующая роль СРП, обусловленная снижением налоговой нагрузки на проекты, в абсолютном выражении вполне компенсируется увеличением доходов государства за счет расширения объемов производства, более прогрессивна в СРП и структура платежей, т.к. предусматривает в основном платежи с прибыльной продукции. Предварительные расчеты, выполненные специалистами государственной компании «Роснефть», показывают, что только по тем нефтегазовым объектам, которые уже включены и готовятся к включению в перечень для освоения на условиях СРП, в случае начала их реализации до 2005 г., объем инвестиций в реальный сектор экономики за период до 2015 г. может составить до 85 млрд. долл. Совокупные доходы государства от реализации СРП к 2015 г. могут составить соответственно 96 млрд. долл.

Рис. 3.2. Финансовая структура освоения Приобского нефтяного месторождения по соглашению о разделе продукции (млрд. долл.)

В реализации соглашений о разделе продукции в нашей стране сейчас завершается начальный этап, связанный с формированием основ законодательства и подготовкой перечня конкретных объектов. В настоящее время этот перечень включает 21 объект, из них 17 — действующие нефтегазовые месторождения и перспективные участки.

Степень использования установленной Федеральным законом «Об СРП» 30%-ой квоты запасов, как по проектам, уже включенным в перечень участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, так и по участкам недр, намеченным к включению в этот перечень, по видам полезных ископаемых составляет: по нефти — 26,5%, по природному газу — 11,2%, по золоту — 13,4%, по железным рудам — 9,5%, по олову — 6,2%, по горючим сланцам — 22,1%.

Наиболее полно использована квота запасов нефти (26,5%). Перечень участков недр включает 21 углеводородный объект. На условия СРП наибольшая часть разведанных запасов переведена в Ханты-Мансийском автономном округе (18,6%), по остальным субъектам она значительно меньше и не превышает 1,5%. Остаток общей квоты (3,5%) позволяет дополнительно перевести на условия СРП 5—6 крупных месторождений с извлекаемыми запасами до 150 млн. т или 30—40 мелких и средних месторождений с запасами до 25 млн. т (в соответствии с федеральным законом об СРП последние могут быть переведены на условия СРП без утверждения федеральными законами на основании совместного решения Правительства РФ и органа государственной власти соответствующего субъекта РФ. Перевод объектов этого типа на СРП рассматривается как средство поддержки субъектов Федерации).

Следует отметить, что уже сейчас заметно проявляется уникальность российского подхода к внедрению СРП.

Во-первых, мы стремимся заключить соглашения по уже разведанным месторождениям, в то время как в мировой практике такие соглашения заключаются, как правило, по неразведанным участкам недр. Более того, на режим СРП у нас переводятся месторождения, разработка которых начата десятки лет назад (Самотлорское, Ромашковское, Красноленинское).

Во-вторых, мы стремимся к тому, чтобы освоение наших недр на условиях СРП опиралось на всеобъемлющую нормативно-правовую базу. В то же время в большинстве стран, использующих СРП, как правило, нет специальных законов, регулирующих правила подготовки и реализации СРП. Лишь иногда налоговые правила сводятся в отдельные законы. Все отношения государства и инвестора регулируются на основе самих соглашений.

В России, как уже отмечалось, впервые в мировой практике на базе соглашений о разделе продукции предусматривается разрабатывать месторождения золота и других твердых полезных ископаемых. В частности, в настоящее время идет подготовка соглашений по Куранахскому и Тасеевскому месторождениям золота и Яковлевскому железорудному месторождению. В стадии подготовки находятся законы по Нежданинскому и Маскому месторождениям золота и Ленинградскому месторождению горючих сланцев.

Действуют пока лишь три соглашения, заключенные до принятия закона об СРП. По ним получены следующие результаты.

Проект «Сахалин-1» предполагает освоение трех нефтегазовых месторождений, которые были выявлены и частично разведаны в конце 70-х — начале 80-х гг.

СРП «Сахалин-1» было подписано в 1995 г. и вступило в силу 10 июня 1996 г. На конец 2000 г. в проект инвестировано 445,1 млн. долларов, что составляет лишь 3% от общей суммы инвестиций. Промышленная добыча на месторождениях проекта планируется только с 2005 г.

Соглашение по проекту «Сахалин-2» вступило в силу 15 июня 1996 г. На 1 января 2001 г. в проект инвестировано 1427 млн. долларов, или 14,5% от планируемого объема инвестиций. Завершается разведка Пильтун-Астохского нефтяного месторождения, на котором в июле 1999 г. начата опережающая добыча нефти с помощью добычного комплекса «Витязь». До конца 2000 г. планировалось добыть порядка 2,2 млн. т нефти, однако добыто только 20% от запланированных объемов. До 2003 г. существенный рост добычи не планируется.

«Харьягинское» СРП было подписано в декабре 1995 г. и вступило в силу 1 января 1999 г. За это время общие инвестиции в проект составили ИЗ млн. долларов, что составляет менее 2,5% от общей суммы инвестиций по проекту. За первый год действия соглашения (после трехлетнего периода подготовки) в проект инвестировано 34,8 млн. долларов (менее 1%).

С начала осуществления сахалинских СРП в фонд развития Сахалина поступило более 100 млн. долл. В условиях крайне тяжелого финансового положения и отсутствия других источников инвестиций, использование этих средств позволило решить ряд проблем в сфере энергоснабжения, занятости и т.д.

Отставание в подготовке, заключении и реализации СРП обусловлено высокими политическими, финансовыми и экономическими рисками, с которыми связана реализация крупных инвестиционных проектов по добыче и транспортировке сырья. Основные причины возникновения таких рисков следующие:

— несовершенство законодательства о СРП, которое не обеспечивает достаточно четкие и прозрачные «правила игры» для крупных инвесторов. В частности, как показано выше, необходимо внесение уточнений и корректив в отдельные положения базового закона об СРП, подготовка и введение в действие ряда нормативных правовых актов, регулирующих процедуры подготовки, реализации и контроля СРП со стороны государства, а также уточнение некоторых технических нормативов и требований и приведение их в соответствие с международными нормами;

— усложненная система подготовки СРП, предусматривающая двукратное рассмотрение и утверждение федеральными законами соглашений по объектам на континентальном шельфе и в пределах исключительной экономической зоны;

— высокие политические и финансовые риски транспортировки добытой продукции, в частности использования существующей системы нефте- и газопроводов;

— преимущественно бесконкурсное предоставление права на заключение СРП действующим российским недропользователям. Последние в подавляющем большинстве случаев не обладают достаточными финансовыми возможностями для самостоятельной организации финансирования соответствующих проектов и после получения права на заключение СРП вынуждены расходовать время и средства на поиски финансово состоятельных партнеров. В случае альянса с иностранным инвестором, последний обычно рассматривает «неоплачиваемое» российское участие как дополнительный риск;

— отсутствие организационной системы подготовки соглашений. Работа комиссий по подготовке условий пользования недрами и подготовке проектов соглашений ведется практически на общественных началах без необходимого информационного обеспечения и финансово-экономического обоснования переговорной позиции государства.

В ходе реализации проектов выявился ряд проблем, которые могут привести к значительному сокращению доходов государства. В частности, как свидетельствуют результаты комплексной проверки Счетной палатой проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», проведенной в 1999 г., условное разделение продукции на прибыльную и «компенсационную» и отсутствие четкого порядка отнесения затрат к компенсационным приводит к регулярному завышению инвесторами своих издержек.

Занижение рентабельности объектов СРП позволяет инвестору в процессе переговоров «минимизировать» долю прибыльной продукции государства и одновременно снижать ставки обязательных налогов.

Между тем, как показывает опыт использования СРП в ряде стран, в частности в Норвегии, Китае (где около 200 месторождений разрабатывается в таком режиме), Индонезии, Азербайджане (подписано 19 контрактов на основе СРП), только когда при составлении соглашения четко оговорены интересы государства, этот механизм действительно способен обеспечить большую экономическую эффективность инвестиций в разработку месторождений.

Все это позволяет сделать вывод, что существующая на сегодня законодательно-нормативная база, помимо отмеченных выше недостатков, не создает и надежных гарантий защиты государственных интересов.

К сказанному можно добавить, что остается возможность неоднозначной трактовки тех или иных положений Закона о СРП, что создает предпосылки к нерациональному использованию запасов минерального сырья. В этих условиях экстенсивное использование природных ресурсов превращает государство в сырьевого донора развитых стран, приводит к деформации отраслевой структуры производства и общей стагнации экономики страны.

Отсутствует действенная система контроля за реализацией СРП. Практика реализации первых проектов показывает необходимость формирования централизованной и прозрачной системы контроля. С увеличением числа заключенных соглашений эффективный контроль может обеспечить государственная нефтяная (золоторудная) компания.

В этой связи заслуживает внимания положительный опыт реализации соглашений об СРП Норвегией при освоении шельфа Северного моря. Изначальное установление преференций национальной компании «Статойл», которая аккумулировала заказы на товары и услуги, в сочетании с активной практикой создания приоритетов национальным машиностроительным компаниям позволило Норвегии практически с нуля создать современную эффективную промышленность морской добычи нефти и газа.

Результаты реализации первых соглашений по разделу продукции свидетельствуют и о том, что эффективное освоение углеводородных ресурсов, прежде всего на континентальном шельфе, возможно только при условии создания отечественной промышленной базы для морской добычи нефти и газа, способной функционировать и развиваться пропорционально темпам геологоразведочных работ и освоения месторождений. В противном случае опережающее развитие разведки и добычи приведет к доминированию импорта необходимых товаров и услуг и диспропорциям между экспортом и внутренними поставками углеводородного сырья.

Кроме того, практика подготовки и исполнения первых проектов СРП, прежде всего сахалинских, показывает, что существуют серьезные проблемы с привлечением российских предприятий в качестве подрядчиков для инвесторов и операторов на начальных этапах работ. Нередко это связано с недостаточной конкурентоспособностью российских предприятий, желающих предоставить свои услуги выгодному заказчику, но не обладающих необходимыми производственными мощностями либо практическим опытом выполнения конкретных видов работ, связанных с реализацией крупных нефтяных проектов.

Так, основные работы по переоборудованию платформы «Молик-пак» для проекта «Сахалин-2» выполнялись на верфях Южной Кореи, а в России, на Амурском судостроительном заводе, была выполнена сравнительно небольшая часть работ по изготовлению стального мата-подставки для платформы.

При проектировании морской добывающей платформы для Приразломного месторождения в Баренцевом море изначально в качестве головного проектировщика было определено КБ «Рубин», входящее в систему ВПК и являющееся ведущей проектной организацией по проектированию подводных судов и сооружений. Однако практика показала, что даже такое предприятие, обладающее огромным интеллектуальным потенциалом и опытом проектирования в своей области, оказалось не готово к решению специфических задач проектирования морских нефтедобывающих сооружений. В результате и концептуальное проектирование платформы было выполнено при участии западного проектировщика, и для выполнения дальнейших этапов проектных работ «Рубин» пошел по пути создания совместного предприятия с западным партнером.

Проблема обеспечения участия российских предприятий в проектах СРП в стратегической перспективе должна решаться на основе повышения конкурентоспособности российских производителей, которым придется участвовать в тендерах наравне с ведущими западными фирмами.

Без решения упомянутых проблем запреты и ограничения на привлечение высококлассных западных подрядчиков в области геологоразведки, проектирования и строительства нефтяных сооружений (особенно наиболее дорогостоящих, на морском шельфе) чреваты тем, что государство может потерять инвесторов и необходимые инвестиции.

В этой связи необходимо сохранить и развить механизмы конкурсного выбора подрядчиков, при этом направить основные усилия на повышение реальной конкурентоспособности наших предприятий. Для обеспечения конкурентоспособности российских производителей должны быть разработаны соответствующие механизмы (нормативно-правовые, организационные, налоговые) по поддержке тех предприятий, которые в наибольшей мере могут предоставлять товары и услуги для проектов СРП, тем более что в долгосрочной перспективе инвесторы таких проектов могут стать наиболее выгодными заказчиками.

Меры по обеспечению конкурентоспособности российских предприятий должны носить системный характер и опираться на комплексную программу государственной поддержки ведущих российских производителей для СРП. Прежде всего, необходимо очертить круг таких предприятий-лидеров нефтяной, машиностроительной, металлургической, судостроительной отраслей, морского транспорта и строительной индустрии.

Следует отметить и то, что 30%-ное ограничение на объем ресурсов, которые могут разрабатываться на условиях СРП, по существу, законодательно закрепило существование двух режимов недропользования — действующей системы налогообложения, в сфере которой остается 70% разведанных запасов, и СРП. Однако такое разделение сфер действия двух режимов осуществлено механически, без достаточного обоснования целей и критериев их применения.

Содержащиеся в законе о СРП критерии отнесения объектов к перечням СРП определены весьма нечетко. Основания, перечисленные в пункте 4 статьи 2 Федерального закона, настолько широки, что позволяют включить в перечень практически любой значимый объект. В этой ситуации в формировании перечня решающую роль играют интересы отдельных ведомств или частных компаний, в связи с чем особенную остроту приобретает вопрос о целесообразности увеличения квоты и даже полной отмены существующего ограничения.

Излишне широкое, а тем более повсеместное применение СРП в нефтегазодобывающей промышленности чревато потерей контроля за управлением недропользованием со стороны государства, поскольку такая ситуация окажется равнозначной установлению для каждого месторождения индивидуальных условий налогообложения, обосновать и контролировать выполнение которых будет практически невозможно. Кроме того, система СРП, включая схему раздела продукции, принципы уплаты налогов и других платежей и т.п., должна, как показывает зарубежная практика, эволюционировать и развиваться по мере накопления опыта, а также изменений в структуре сырьевой базы даже в большей степени, чем фиксированная налоговая система.

Учитывая, что соглашения в нефтегазовой промышленности будут заключаться на период не менее 20—25 лет, поспешный одновременный перевод значительной части запасов и перспективных объектов страны на режим СРП в его сегодняшней начальной модификации приведет к «замораживанию» ошибок и неизбежных недостатков нынешнего этапа на весьма длительный период.

В этой связи ограничения в сфере применения СРП пока необходимо сохранить, тем более что для значительной части ресурсной базы страны достаточная рентабельность освоения сохраняется и на условиях действующей системы налогообложения.