- •Содержание

- •Раздел 1. Теоретические основы надежности

- •Понятия и определения надежности

- •Показатели надежности

- •Показатели безотказности.

- •Показатели долговечности.

- •Коэффициент технического использования является безразмерной величиной

- •Экономические аспекты надежности

- •Экономические показатели надежности

- •Отказ. Классификация отказов. Параметр потока отказов

- •1) По причинам возникновения:

- •Энергетическая концепция возникновения отказа

- •Случайные величины. Законы распределения, применяемые в теории надежности

- •Определение показателей надежности по эмпирическим данным

- •Интенсивность отказов определяется как:

- •Выбор закона распределения

- •Параметры статистического распределения.

- •Надежность сложных систем. Сложная система и ее характеристики

- •Структурный анализ систем технологического оборудования

- •1) Надежность системы с последовательно включенными элементами всегда будет ниже надежности самого ненадежного элемента системы:

- •2) Чем сложнее система (чем больше элементов в системе) с последовательным соединением элементов, тем ниже ее надежность; при усложнении системы ее надежность будет падать.

- •1) Надежность системы с параллельно включенными элементами будет выше, чем надежность отдельного элемента;

- •2) Надежность системы увеличивается с увеличением числа элементов.

- •Методы расчета надежности сложных технических систем

- •Методика определения надежности сложных систем с помощью минимальных путей и минимальных сечений на примере системы «2 из 3»

- •Резервирование. Методы, способы и типы резервирования

- •Задачи выбора оптимального числа резервных элементов в системе в случае нагруженного резерва

- •Расчет надёжности в случае ненагруженного резерва

- •Классификация машин и аппаратов по надежности

- •Работоспособность: анализ области работоспособности

- •Источники информации по надежности

- •Испытания на надежность: объекты, виды и методы испытаний

- •Раздел 2. Физические основы надежности

- •Старение и износ

- •Модель старения. Законы старения. Законы превращения

- •Процессы старения, протекающие при контакте поверхностей

- •Область существования процесса старения

- •Классификация процессов старения

- •Износ материалов: природа и классификация

- •Классификация видов изнашивания по видам

- •Классификация процессов изнашивания по скорости разрушения

- •Раздел 3. Эксплуатационная надежность

- •Методика определения остаточного ресурса при малоцикловых нагрузках

- •Методика определения остаточного ресурса химического оборудования по критерию коррозионной стойкости

- •2.1. Определение минимального числа точек поверхности для измерений

- •2.1.А. Достоверность расчета надежности

- •2.1.Б. Оценка однородности выборки

- •2.2. Определение параметров распределения глубин разрушения

- •2.3. Определение максимальной глубины разрушения

- •3.1. Расчет ресурса Тр в частном случае при постоянной скорости разрушения с

- •3.2. Расчет минимального установленного ресурса

- •3.3. Расчет остаточного установленного ресурса

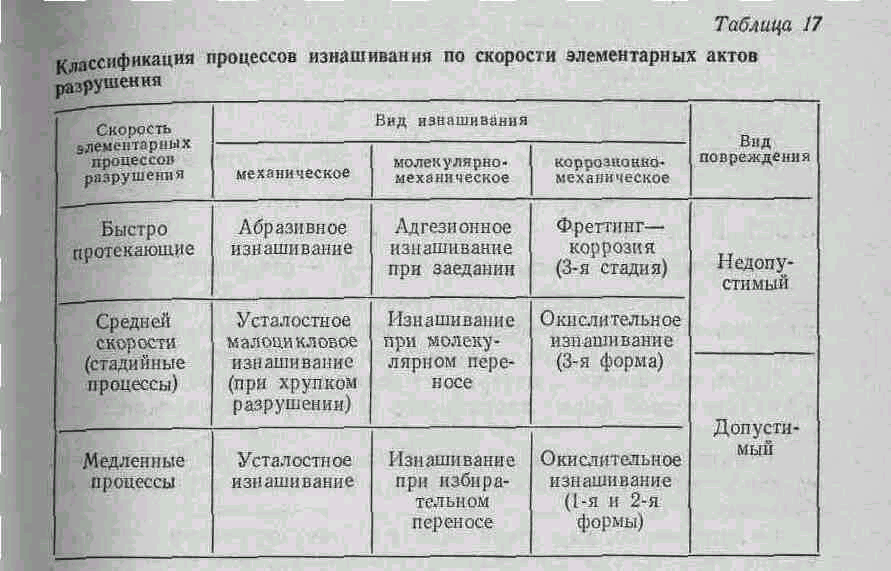

Классификация процессов изнашивания по скорости разрушения

Интенсивность протекания процессов изнашивания зависит от скорости процесса разрушения микрообъема материала при каждом элементарном акте взаимодействия пятен контакта.

По скорости процессов разрушения фрикционных связей все виды изнашивания можно разделить на три группы (таблица 9.1).

Быстро протекающие процессы разрушения микрообъемов, когда при первых же актах взаимодействия происходит отделение продуктов изнашивания. Эти явления приводят к большой интенсивности процесса и износ, как результат этих процессов, относится, как правило, к недопустимым видам повреждения. Исключение может составлять такой случай абразивного износа, когда за счет малой концентрации абразивных частиц на поверхности трения суммарная интенсивность изнашивания поверхности трения невелика.

Процессы средней скорости отделения элементарных микрообъемов материалов характерны при стадийных (циклических) процессах разрушения. К ним относятся процессы, интенсивность которых может изменяться в достаточно широких пределах и поэтому они могут относиться как к допустимым, так и недопустимым видам повреждения,

Таблица 10.1 – Классификация процессов изнашивания по скорости разрушения

Медленные процессы разрушения микрообъемов происходят, когда для отделения частицы износа требуется достаточно большое число циклов (усталостное и окислительное изнашивания) или при стабилизации процесса взаимодействия, когда вообще не будет последующего отделения частичек износа (избирательный перенос).

Если при взаимодействии поверхностей имеют место условия для возникновения изнашивания различных видов (таблица 10.1), то протекает тот, который обладает большей скоростью.

Могут быть также многостадийные процессы, если процесс изнашивания, характеризующийся малой скоростью, подготавливает условия для возникновения быстропротекающего процесса, например переход окислительного износа в фреттинг-коррозию.

Для управления процессом изнашивания и расчета на износ сопряжений необходимо знать закономерности его протекания. Для допустимых видов и условия, не допускающие возникновения нежелательных видов изнашивания.

Раздел 3. Эксплуатационная надежность

Лекция 11. Определение остаточного ресурса оборудования нефтегазопереработки

Продление сроков эксплуатации химико-технологического оборудования является огромным резервом повышения эффективности использования оборудования и экономии материальных ресурсов, но при этом возникает серьезная проблема обеспечения надежности и безопасности производства. Одним из основных аспектов решения этих проблем является разработка методологии оценки остаточного ресурса оборудования.

Задача определения остаточного ресурса эксплуатируемого объекта включает решение таких задач, как:

- оценка текущего состояния и развитие этого состояния в ближайшем будущем;

- оценка вероятностей наступления отказов и прогнозирование аварийных ситуаций;

- оценка риска по отношению к опасным аварийным ситуациям.

На основе этого прогноза устанавливается предельно допустимый срок эксплуатации оборудования или назначается срок очередного контроля состояния исследуемого объекта.

Основой для прогнозирования остаточного ресурса служит следующая информация:

- диагностические данные о состоянии объекта, данные текущего оперативного контроля в процессе эксплуатации;

- данные о нагрузках и условиях воздействия окружающей среды на объект;

- априорная информация об элементах, определяющих ресурс.

Существуют два основных направления определения остаточного ресурса:

- первое, основанное на физических предпосылках. Использование чисто физических методов оценки остаточного ресурса ограничено из-за того, что физические методы, как правило, не учитывают многообразие реальных условий эксплуатации, в связи с этим значения показателей ресурса часто во много раз превышают значения, полученные путем обработки статистических данных;

- второе - вероятностные методы оценки остаточного ресурса. Применение вероятностных методов оценки остаточного ресурса требует получение статистической информации о ресурсе анализируемых объектов, что затруднено как экономически, так и во времени. Кроме того, требуется выполнение условия статистической устойчивости, а это для изделий в единичном исполнении сомнительно.

Наиболее перспективным направлением определения остаточного ресурса является использование физических представлений о ресурсных свойствах с применением вероятностных методов, то есть методы, основанные на совместном их использовании.

Основные понятия и определения

Под остаточным (после времени tk) ресурсом объекта понимается его наработка начиная с момента tk до перехода в предельное состояние при установленных режимах применения и условиях эксплуатации.

Если Т - наработка объекта от начала эксплуатации до перехода его в предельное состояние, то остаточный ресурс τ после времени tk равен τ = Т - tk, где Т ≥ tk. Поскольку τ является случайной величиной, то для ее оценки используются следующие числовые характеристики:

- средний остаточный ресурс T(tk), определяемый как математическое ожидание остаточного ресурса после времени tk. Средний остаточный ресурс определяется по формуле:

![]() ,

(11.1)

,

(11.1)

где t - текущая наработка;

tk - наработка, начиная с которой определяется остаточный ресурс;

P(t) - вероятность безотказной работы за время t.

- гамма-процентный остаточный ресурс Тγ(tк), определяемый как наработка начиная с некоторого момента времени tk, в течение которого безотказно проработавший объект будет иметь значение условной вероятности безотказной работы:

![]() ,

(11.2)

,

(11.2)

где 0 100.

Гамма-процентный остаточный ресурс Тγ(tk) есть корень уравнения Pt(t) = γ (11.2) относительно t = Tγ(tk) при заданном значении γ.

![]() .

.

Гамма-процентным ресурсом называется наработка, в течение которой объект не достигает предельного состояния с заданной вероятностью γ (к примеру, если γ=90%, то ресурс называют «девяностопроцентным» ресурсом).

Гамма-процентный остаточный ресурс используется в том случае, когда продлеваемый период эксплуатации определяется по количеству отказов.

Таким образом, можно провести оценку показателей остаточного ресурса: по формулам (11.1) и (11.2), предварительно устанавливая функцию вероятности безотказной работы P(t).

Концепция и принципы оценки остаточного ресурса

Комплексный подход

Оценка остаточного ресурса действующего оборудования основываются на комплексном научном решении проблемы с использованием последних достижений в области надежности, физического металловедения, механики разрушения и неразрушающих методов контроля. Известно, что рассмотрение событий или явлений обособленно, изолированно друг от друга часто приводит к некорректным выводам.

Расчет остаточного ресурса, основанный на комплексном подходе, проводится по всем факторам изменяющихся параметров технического состояния.

Анализ результатов расчета позволяет выделить определяющий фактор, дающий наименьший остаточный ресурс.

Затем проводится уточнение величины ресурса, полученного по определяющему фактору с учетом влияния на него других факторов. Когда возникают сложные случаи, а именно, когда взаимное влияние факторов в количественном отношении недостаточно изучено, производится снижение величины полученного ресурса и назначаются сокращенные сроки.

Оборудование может иметь остаточный ресурс не только до истечения расчетного (нормативного) срока службы, но и после него.

Это обусловлено действующими нормами и правилами расчета сроков службы оборудования, предусматривающими обеспечение прочности и износостойкости изделий:

- при наиболее неблагоприятных режимах нагружения в заданных условиях эксплуатации;

- при минимальных уровнях механических характеристик конструкционных материалов, обеспечиваемых по ГОСТам.

Таким образом, фактические режимы нагружения при соблюдении правил эксплуатации оказываются, как правило, менее напряженными, чем расчетные, что снижает интенсивность расходования заложенных запасов (по прочности, износу и коррозионной стойкости) и обеспечивает резерв по остаточному ресурсу оборудования.

Прогнозирование

Возможность прогнозирования величины остаточного ресурса обеспечивается при одновременном наличии следующих условий:

- известны параметры, определяющие техническое состояние оборудования (ПТС);

- известны критерии предельного состояния оборудования;

- имеется возможность периодического (или непрерывного) контроля значений ПТС.

По многим деградационным процессам (сплошной коррозии, изнашиванию, ползучести и др.) указанные условия выполняются.

По другим видам повреждений (например, образованию трещин, межкристаллитной коррозии) не все условия, необходимые для прогнозирования остаточного ресурса по данной методике, могут выполняться; в таких случаях требуется проведение специальных исследований.

Ресурс безопасной эксплуатации сосудов и аппаратов при прогнозировании определяется расчетом минимального (гамма-процентного) срока службы, возможного при самом неблагоприятном развитии процессов деградации.

При прогнозировании в зависимости от срока эксплуатации оборудования и степени его поврежденности применяют два подхода:

1) при малом сроке эксплуатации (относительно нормативного) и незначительных размерах дефектов и повреждений (в пределах норм допустимых технологических дефектов) прогнозирование остаточного ресурса оборудования осуществляют на основе информации об эксплуатационных нагрузках и прочности конструкции;

2) при сроке эксплуатации, близком к нормативному, и (или) значительной поврежденности элементов оборудования дополнительно исследуют влияние повреждений на долговечность и безопасность оборудования.

Анализ условий эксплуатации

Анализ условий эксплуатации проводят с целью:

1) определения возможности достоверного прогнозирования остаточного ресурса оборудования. Возможность прогнозирования остаточного ресурса имеется в тех случаях, когда критерии предельного состояния оборудования определены в численных значениях и в ходе эксплуатации ведутся измерения (периодические или непрерывные) и регистрация параметров оборудования, определяющих его предельное состояние. Например, прогнозирование остаточного ресурса возможно, когда предельным состоянием аппарата, работающего с коррозионно-активной средой, является уменьшение толщины его стенок до расчетной величины (Smin). При эксплуатации периодически осуществляют контроль толщины стенок.

2) выявления наиболее информативных параметров, необходимых для расчета. Наиболее информативными параметрами для прогнозирования остаточного ресурса сосудов и аппаратов являются:

а) измеренные величины:

- возникающих повреждений (глубина коррозии, величина эрозионного или механического износа, деформации, ползучести);

- напряжений в основных элементах конструкции;

- физико-химических характеристик материалов;

- число циклов нагружения сосудов.

б) параметры сопутствуемых процессов (уровня вибрации агрегатов, величины утечек в уплотнениях, температура узлов трения и др.);

в) технологические параметры (давление, температура, расход продукта, реагентов);

г) параметры функционирования оборудования (производительность, расход электроэнергии, КПД и т.п.).

Для выбора наиболее информативных параметров составляют полный перечень предельных состояний оборудования и контролируемых параметров, связанных с каждым предельным состоянием. Затем из этого перечня исключают зависимые (вторичные) параметры, если при контроле основных параметров обеспечивается получение достоверных данных в достаточном объеме.

3) выявления источников получения исходных данных, необходимых для расчета. По результатам анализа определяют имеющиеся источники получения исходных данных для прогнозирования (вахтовые журналы, ведомости дефектов, контрольные карты, диаграммы и др.) или при их недостатке планируют специальные наблюдения за изменением эксплуатационных параметров.

Лекция 12. Оценка технического состояния оборудования

Характерные повреждения сосудов и аппаратов

Повреждения сосудов и аппаратов возникают вследствие воздействия различных эксплуатационных факторов, влияние каждого из которых имеет свои закономерности, поэтому прогнозирование их ресурса производят на основе всестороннего анализа.

Повреждения сосудов могут быть вызваны:

- эрозионным истиранием стенок рабочей средой;

- коррозией металла (сплошной или общей, межкристаллитной, язвенной, питтинговой, щелевой, контактной, структурно-собирательной, атмосферной, коррозионным растрескиванием и др.);

- усталостью;

- ползучестью;

- изменением физико-химических свойств металла и другими причинами.

Наиболее часто встречающимися повреждениями поверхностей нагрева являются: отдулины, трещины и разрывы трубных элементов, которые могут быть вызваны различными причинами (загрязнения внутренних поверхностей, неравномерности температурного поля и др.). Перегрев металла вызывает изменение его структуры, снижение механических свойств, повышение окалинообразования.

Возможны также повреждения, вызванные нарушениями норм конструирования и изготовления.

Предельно допустимые значения повреждений, установленные в нормативно-технической документации, называют критериями предельного состояния.

Критерии предельных состояний (КПС) сосудов и аппаратов

Предельным состоянием объекта считается такое состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по техническим причинам, из-за нарушения требований безопасности (экологии) или по экономическим соображениям.

К примеру, предельным состоянием сосуда (аппарата), подвергающегося при эксплуатации коррозионно-эрозионному разрушению, является уменьшение толщины его стенок до предельной (расчетной) величины, ниже которой не обеспечивается необходимый запас его несущей способности.

Глубина отдельных локальных повреждений (исключая трещины) может значительно превышать среднюю глубину повреждений и не нарушать несущей способности аппарата. Допустимое количество (доля) повреждений на поверхности аппаратов и их размеры должны регламентироваться в зависимости от:

- характера нагрузки на элементы оборудования;

- свойств применяемых материалов.

Для элементов теплообменников критерии отбраковки следующие:

а) корпус, днище, фланцы и штуцера отбраковывают в следующих случаях.

- если под действием коррозии и эрозии толщина теплообменника достигнет расчетного значения

S = Sрасч.;

Sисп. = Sрасч. + С;

- при наличии дефектов сварных швов, обнаруженных неразрушающими методами, а также металлографическими исследованиями: трещин всех видов и направлений, расположенных в металле шва, по линии оплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе и микротрещин, выявленных при микроисследовании; межкристаллитной коррозии сварных швов и износа их толщины до отбраковочных размеров, коррозионного растрескивания;

- при появлении трещин, а также неравномерных коррозионных язв общей площадью Аобщ.язв более 10% от поверхности рассматриваемого элемента (корпуса, днища) Акорп. и глубиной S, превышающей 50% от первоначальной толщины его стенки Sисп.;

- если элементы теплообменника не выдержали испытания на прочность и плотность.

б) трубные решетки отбраковывают при наличии трещин или коррозионного и эрозионного разрушения на глубину Sтр. более 10% от первоначальной толщины Sисп.тр.

Элементы металлоконструкций отбраковывают при износе толщины их стенки на 30% от проектной.

Для трубопроводов определены следующие количественные критерии:

- износ толщины стенки не более 20%;

- величина остаточной деформации труб из углеродистых сталей не более 2,5%.

Из рассмотренных критериев видно, что критерии предельного состояния могут быть:

- качественными (наличие трещин, свищей, вмятин, коррозионного растрескивания);

- количественными (величина износа, коррозии, деформации и др.).

При отсутствии в технической документации КПС ориентировочными их значениями могут быть нормы технологических допусков на изготовление, которые могут уточняться в зависимости от конструктивного исполнения, материала и условий эксплуатации.

Методы оценки величины повреждений

Результаты всех выполненных исследований (расчетов), сделанных на основе разработанной методики, оформляются в виде заключения об остаточном ресурсе с приложениями.

Остаточный ресурс является прогнозируемой величиной. Прогноз осуществляется на основе анализа:

- основных тенденций в изменении технического состояния оборудования

- скорости изменения соответствующих параметров технического состояния.

Данная методика основана на индивидуальной диагностике обследуемого оборудования и включает следующие этапы работ:

1) оценки технического состояния объекта эксплуатации. Оценка технического состояния оборудования является первым этапом и одним из важнейших элементов определения его остаточного ресурса. Достоверность оценки технического состояния определяет надежность прогноза остаточного ресурса. Этим положением обусловлена необходимость использования при оценке технического состояния максимально возможной информации об исследуемом объекте.

Основной исходной информацией для оценки технического состояния являются:

- статистическая информация;

- техническая документация;

- внешний и внутренний осмотры оборудования;

- толщинометрия. Замер толщины производится для всех несущих элементов (корпус, днище, люки, штуцера и др.), на которых выявлены видимые следы коррозии;

- дефектоскопия.

Максимальная достоверность исходной информации и надежность средств контроля предполагает использование современных эффективных методов и средств неразрушающего контроля структурной целостности объекта и физико-механических характеристик материала.

Результаты обследования служат основанием для принятия решения о необходимости вырезки металла для проведения исследования физико-механических свойств.

2) исследование физико-механических свойств металла. Для проведения исследования металла оборудования с целью оценки изменения его физико-механических свойств под влиянием условий длительной эксплуатации делаются контрольные вырезки. Из металла контрольной вырезки изготавливаются образцы для проведения следующих исследований:

- металлографических и замера твердости;

- испытаний на растяжение при нормальной и повышенной температуре;

- испытания на ударный изгиб при нормальной и пониженной температуре;

- оценки химического состава материала.

Необходимость каждого испытания определяется специалистами.

3) оценка фактической нагруженности элементов объекта. Оценка фактической нагруженности элементов оборудования выполняется расчетным, экспериментальным или комплексным методами. Расчеты по действующим нормативно-техническим документам выполняются:

- с учетом фактической геометрии конструкции;

- с учетом фактических толщин несущих элементов;

- с учетом имеющихся и выявленных концентраторов напряжений.

Для натурной оценки нагрузок, действующих на основные элементы оборудования, установления фактических напряжений, возникающих в элементах конструкции, используется натурное тензометрирование, которое рекомендуется выполнять при испытаниях оборудования и в условиях эксплуатации.

4) оценка работоспособности. Оборудование считается работоспособным, если его основные силовые элементы имеют запасы прочности не ниже установленных нормативными документами: nт = 1,5 - запас по пределу текучести; nв = 2,4 - запас по пределу прочности; nд = 1,5 - по пределу длительной прочности; nп = 1,0 - по пределу ползучести; nσ = 2,0 - по амплитудным напряжениям.

Величина запаса определяется фактическими физико-механическими свойствами металла конструкции и ее фактической нагруженностью.

Если эти условия не выполняются, а также для оборудования, имеющего дефекты формы (вмятины, выпучины, гофры) и трещины, работоспособность оборудования определяется после проведения специальных исследований или расчетов.

5) оценка ресурса оборудования. Прогнозирование ресурса оборудования основывается на результатах обследования его технического состояния. Схема оценки ресурса определяется типом основного повреждающего фактора, действующего на оборудование в процессе эксплуатации. Прогнозирование ресурса производится для оборудования, техническое состояние которого по результатам обследования и исследования физико-механических свойств металла оценивается как удовлетворительное. За ресурс оборудования принимается минимальное из полученных значений расчетного ресурса по повреждающим факторам, действующим на оборудование.

В тех случаях, когда расчетный ресурс оборудования превышает 10 лет, его принимают равным 10 годам. По выработке установленного ресурса, для оценки возможности дальнейшей эксплуатации оборудования, необходимо выполнение нового исследования.

Лекция 13. Определение остаточного ресурса оборудования при малоцикловых нагрузках

Общие положения

Малоцикловое нагружение (малоцикловая усталость) – повторно-статические нагружение, характеризуется малым числом циклов до разрушения и сравнительно большим уровнем прикладываемых напряжений.

Расчету подлежат аппараты стальные в химической, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности.

Расчетные формулы применимы при условии:

1) расчетная температура стенки из углеродистой стали не превышает 380°С;

2) расчетная температура стенки из низколегированной стали не превышает 420°С;

3) из аустенитной стали - 525°С.

Главные циклы нагружения возникают от давления, стесненности температурных деформаций или других видов нагружения.

Предельное состояние определяют главные циклы (предельное число) за весь срок эксплуатации сосуда.

[N] = Nпред. = (103 5 ∙ 105) циклов.

Цикл нагружения - изменение нагрузки, которая заканчивается первоначальным состоянием и затем повторяется. Размах колебаний нагрузки - абсолютное значение разности между максимальным и минимальным ее значениями в течение одного цикла.

Необходимо учитывать следующие циклы:

1) между пуском и остановкой;

2) при испытаниях давлением;

3) вызванные стесненностью температурных деформаций;

4) от дополнительных усилий F и моментов М (от крепления аппаратов и трубопроводов).

При расчете на малоцикловую усталость не учитывают циклы нагружения от:

а) ветровых и сейсмических нагрузок;

б) нагрузок, возникающих при транспортировании и монтаже;

в) нагрузок, у которых размах колебания не превышает:

- 15% от допускаемого значения, установленного при расчете на статическую прочность, для углеродистых и низколегированных сталей;

- 25% от допускаемого значения, установленного при расчете на статическую прочность, для аустенитных сталей;

г) температурных нагрузок, при которых размах колебания разности температур в двух соседних точках менее:

- 15°С для углеродистых и низколегированных сталей;

- 20°С для аустенитных сталей.

Под соседними точками следует понимать две точки стенки сосуда, расстояние между которыми l не превышает:

![]() ,

(13.1)

,

(13.1)

где D - диаметр сосуда;

S - толщина стенки сосуда.

Расчет на малоцикловую усталость можно производить:

- для отдельных узлов при соответствующих значениях ξ, η, [σ] и [Р];

-для аппарата в целом при наибольших значениях ξ, η, [σ] и наименьшем [Р].