- •Лекция № 2. Расчет и конструирование печей.

- •Лекция № 3. Общие принципы конструирования печей: тепловая работа печей.

- •3. Теплообмен между внутренней поверхностью кладки и окружающей атмосферой

- •Лекция № 4. Общие принципы конструирования печей: производительность и размеры печей.

- •Лекция № 5. Общие принципы конструирования печей: тепловой баланс печи и определение расхода топлива.

- •А. Приход тепла

- •Б. Расход тепла

- •Лекция № 6. Оборудование и элементы печей: топливосжигающие устройства.

- •Газовые горелки

- •Мазутные форсунки

- •Сжигание топлива в виде пыли

- •Сжигание кускового топлива

- •Топки с механической подачей топлива

- •Лекция № 7. Оборудование и элементы печей: теплообменники.

- •Конструкции рекуператоров

- •2. Регенераторы

- •Лекция № 8. Оборудование и элементы печей: вспомогательное оборудование.

- •2. Испарительное охлаждение

- •3. Кладка и фундаменты

- •Лекция № 9. Расчет и конструирование выпарной установки.

- •Лекция № 10. Расчет и конструирование ректификационной установки.

- •Лекция № 11. Расчет и конструирование экстракционной установки.

- •2) Растворение и экстракция в системах "твердое тело - жидкость"

- •Лекция № 12. Расчет и конструирование абсорбционной установки.

- •Лекция № 13. Расчет и конструирование адсорбционной установки.

- •Лекция № 14. Расчет и конструирование сушильной установки.

- •Лекция № 15. Расчет и конструирование теплообменных аппаратов.

Сжигание кускового топлива

Сжигание кусков топлива в слое - самый сложный процесс горения и по изобилию различных химических реакций, и по многообразию происходящих физических процессов.

На самом верху слоя происходит сушка топлива и его сухая перегонка. Смола - продукт сухой перегонки - испаряется и крекируется с выделением газов, кокса и сажи.

В нижние горизонты слоя поступают куски топлива, почти лишенные смол и других летучих компонентов; здесь они входят в соприкосновение с кислородом и влагой дутья и взаимодействуют с ними, в результате чего образуются СО2, СО, Н2 и зольный остаток.

Присутствие между кусками горящего топлива, помимо углекислоты, одновременно кислорода и оксида углерода, побудило многих исследователей считать, что СО является первичным продуктом химического взаимодействия углерода и кислорода.

В условиях реального слоя, где горят большие куски топлива и где развиваются высокие температуры, преимущественное взаимодействие происходит при столкновении молекул кислорода и углерода, в результате чего образуются как СО2, так и СО.

В слое потоки СО от первого ряда кусков топлива частично сгорают за счет мощных потоков воздуха, протекающего между кусками.

Для практики слоевого сжигания самым важным является процесс восстановления углекислоты углеродом кокса, так как в одних случаях над слоем нужно получать как можно больше СО и Н2 (генераторный процесс), а в других - минимум горючих (топочный процесс).

Топки с механической подачей топлива

В металлургических печах кусковое топливо применяют редко, а если и применяют, то в печах небольшого размера; большие печи, как правило, отапливают газообразным топливом или мазутом. Поэтому широко известные в котельной технике механические топки (например, цепные, переталкивающие) в металлургических печах не нашли применения.

Топки с механическими забрасывателями. Из механизированных топок наиболее целесообразными для металлургических печей являются топки с верхней подачей. Здесь топливо подается питателем и забрасывается на поверхность слоя лопастями забрасывателя, вращающегося на валу. Число оборотов вала изменяется, благодаря чему регулируется подача и дальность полета кусочков и, следовательно, обеспечивается равномерность загрузки поверхности слоя топлива. Для обеспечения надежности действия и длительности срока службы механизмы питателя и разбрасывателя помещены в охлаждаемую водой арматуру.

При применении пневмозабрасывателей порции топлива подаются питателем на специальную плиту и с нее сдуваются расплющенной струей воздуха, сжатого до 3925 н/м2 или 400 мм вод. ст.

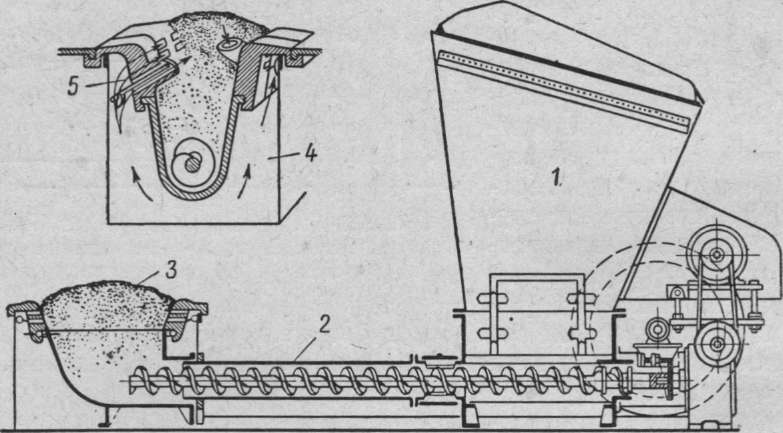

Топки с нижней подачей топлива. В такие топки (рисунок 13) топливо из бункера подается с помощью шнека. Воздух подводят в толщу подымающегося кверху топлива, тоже снизу. Воздух и топливо взаимодействуют как бы в параллельном потоке, что очень затрудняет зажигание слоя и сохранение устойчивости горения. Поэтому в топках с нижней подачей нельзя сжигать неподсушенные бурые угли.

Рисунок 13 - Топка с нижней подачей:

1 — бункер для угля; 2 - шнек; 3 — горящий слой угля; 4 — воздушная коробка; 5 — подвод воздуха

При сжигании в таких топках антрацита и каменного угля с малым выходом летучих (менее 20%) колосники сильно нагреваются и срок их службы сокращается. Но, если топливо подобрано удачно, топка с нижней подачей может работать хорошо и надежно без надзора в течение целой смены. Подача воздуха в этих топках автоматически регулируется по подаче топлива.

Иногда вместо шнекового ставят поршневой питатель, который позволяет сжигать более крупный уголь, чем в топке со шнеком.

Топки с нижней подачей строят производительностью от 8 до 100 кг/ч.

Расчет топок

Прежде всего нужно правильно, в соответствии со свойствами топлива, выбрать высоту слоя, затем выбрать основной расчетный параметр слоевых топок—тепловое напряжение зеркала горения или напряжение колосниковой решетки, показывающее, сколько тепла производится в течение часа на 1 м2 решетки.

Процесс горения протекает в диффузионном режиме, и поэтому в слое небольшой толщины можно получить очень высокое напряжение зеркала горения, если сжигается беззольное топливо. При этом предел будет определяться только уносом кусков топлива с поверхности слоя, а также появлением прогаров и выразится очень большой цифрой - порядка 800 кг/(м2ч). Чем меньше в топливе золы, тем она более тугоплавка, тем большие напряжения колосниковой решетки достигаются. Поэтому ясна перспективность конструкций топок с жидким шлакоудалением. В них шлакование слоя как тормоз интенсификации горения исчезает.

Площадь колосниковой решетки рассчитывают по формуле

R=ВQPнφ/r м2 (11)

где В — расход топлива, кг/ч

QPн— теплота сгорания топлива, кдж/кг;

φ — полнота топливовыделения в топке; обычно провал не превышает 4 %; унос также составляет 4 %. Следовательно φ ~ 0,92;

r — тепловое напряжение зеркала горения, кдж/(м2ч), которое берется по справочным данным.

Главной задачей остается обеспечение топки необходимым количеством воздуха (дутья). Это можно сделать после того, как будет правильно установлено требуемое давление дутья, определяемое сопротивлением горящего слоя, шлаковой подушки и самих колосников.

Обычно вполне достаточное давление дутья под решеткой составляет 687—981 н/м2.

Объем топок рассчитывают в зависимости от того, в какой мере факел надо переносить в рабочее пространство печи.

Для плавильных и, как правило, для нагревательных печей желательно весь факел выносить в рабочее пространство печи. Это можно осуществить полностью лишь тогда, когда сжигают газ, мазут, угольную пыль.

При отоплении печей кусковым топливом перенос факела в рабочее пространство тоже необходим. Желательно, чтобы в этом случае объем топки был наименьшим. Поэтому объем топок рассчитывают по напряжениям топочного объема, значительно превышающим напряжения объема котельных топок. Объем печных топок для твердого топлива рассчитывается по формуле

V=ВQPнφ/ρ м3 (12)

где ρ — тепловое напряжение топочного объема, в/м3.

Литература: 4 осн. [54-140].

Контрольные вопросы:

1. Конструкции топливосжигающих устройств (газообразное топливо, горелки).

2. Топливосжигающие устройства сжигания жидкого топлива.

3. Сжигание топлива в виде пыли (устройства)

4. Сжигание кускового топлива.

5. Расчет топок.