Вокально-хоровой анализ.

Хоровая партитура концерта «В молитвах неусыпающую Богородицу…» написана для смешанного четырехголосного хора без инструментального сопровождения с элементами divisi.

Диапазон хоровых партий и общехоровой диапазон:

S. Ре 1 окт. - Си бемоль 2 окт.

А. Си мал.окт. - Ми 2 окт.

Т. До бол.окт. - Соль 1 окт.

В. Соль бол.окт. (Ре контр.окт) — Ми бемоль 1 окт.

Тесситурные особенности женской и мужской групп хора различны. Исходя из этого, и соотношение естественного и искусственного ансамблей будет варьироваться в зависимости от того, насколько совпадают или не совпадают их тесситурные условия в различных фрагментах партитуры.

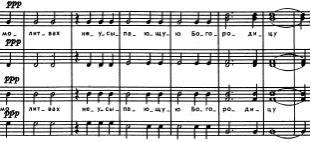

К примеру, в первом хоровом фрагменте все партии в среднем регистре в нюансе pрр. Так как для среднего регистра этот нюанс является естественным, следовательно, здесь получается естественный ансамбль:

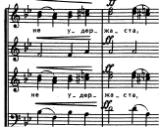

Наоборот, если тесситурные условия партий различны, потребуется создание искусственного ансамбля, и при общем нюансе р басы, в партии которых проходит в данный момент мелодическая линия, должны петь mf, что уравновесит все партии в силе звука:

Особенности использования тембровых красок и хоровая «оркестровка». Данная партитура содержит немало интересного.

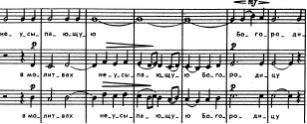

В первую очередь это использование смешанного хорового состава, при котором мелодическая линия звучит попеременно в женских и мужских партиях. Звучание мужского хора имеет определенную тембровую специфику. Это, например, возможность использования мягкого фальцетного и переходных регистров в высокой тесситуре или, наоборот, мощь и яркость звучания в динамически насыщенных эпизодах:

С точки зрения особенностей хоровой фактуры интересны несколько фрагментов. Это, во-первых, самостоятельная линия баса на фоне гомофонно-гармонической фактуры всех хоровых партий:

Во-вторых, композитор уводит основную мелодическую линию в теноровый и альтовый голоса, достигая этим рельефности хорового звучания:

Третий момент связан со звучанием мужской группы хора и солированием верхней женской партии на фоне остальных голосов:

Хоровая партитура произведения должна исполняться в основном на цепном дыхании. Однако в некоторых моментах необходимо сделать общехоровое дыхание.

В первую очередь это дыхание перед кульминационными туттийными аккордами, а также перед эпизодами, исполняющимися на рр,ррр.

Такое дыхание необходимо для того, чтобы спеть данные аккорды с хорошей атакой звука и четкой артикуляцией. Если же дыхания не брать, то может возникнуть скомканность и неодновременное произношение текста хором.

Исполнительский анализ.

Ансамбль строя и интонационный ансамбль. Музыкальный язык сочинений С.В. Рахманинова в данном хоре базируется на прочной тональной основе. Ему не свойственны хроматизированная мелодика и остродиссонантные гармонии. Тем не менее он не чуждается использовать определенный гармонический колорит для создания соответствующих музыкальных образов.

Простой, несколько архаичной мелодике противопоставляется гармония, основу которой наравне с трезвучиями составляют и аккорды более сложной структуры. Все это создает определенные интонационные проблемы при исполнении.

К определенным интонационным трудностям можно отнести появление верхней «соль» в партии теноров и «ми бемоль» в партии баса, грозящие «нечистой» интонацией при плохой вокальной технике и «бездыханном» пении.

Ритмический ансамбль. Основные проблемы, связанные в исполнении этого произведения с ритмической стороной партитуры, лежат в установлении четкого взаимодействия ритмически самостоятельных хоровых партий.

Следует также внимательно отнестись ко всем темповым изменениям, касающимся этого концерта.

Во всех этих случаях дирижер, опираясь на четкое ощущение метра и внутридолевой пульсации, должен достичь необходимого ритмического ансамбля.

Динамический ансамбль. Почти во всех голосах данной хоровой партитуры автором выставлены одинаковые обозначения силы звука. При этом, однако, необходимо динамически дифференцировать голоса, несущие основную мелодическую нагрузку от голосов, более нейтральных. Так, партия, в которой в данный момент проходит мелодическая линия, должна звучать на нюанс громче.

Штриховой ансамбль. Основной способ звуковедения в этом хоре – legato. Для придания музыке большей выразительности возможно некоторое подчеркивание мелодической линии во втором разделе первой части ( «Гроб и умервщление») - markato. Также это возможно и при многократных повторениях фразы «во утробу Вселивыйся...»

Дикционный и орфоэпический ансамбль. Особенности произношения хором текста заключаются в верно организованной работе над произношением гласных и согласных звуков. Для необходимой при legato слитности хор должен произносить текст следующим образом - все гласные максимально допеваются, а согласные с конца слога пристегиваются к началу следующего.

Церковно — славянский язык довольно непривычен для исполнителя, впервые читающего его. Для этого следует прочитать с хором текст до начала пения.

Создание исполнительского плана. Исполнительская трактовка произведения складывается как бы «уступами». Драматургическое движение идет по нарастающей.

Контрастность всех разделов создает своеобразную разомкнутость композиции концерта и подчеркивает его значительность. Особенно это наблюдается в третьей, заключительной части концерта. Можно утверждать, что именно здесь находится смысловая кульминация этого хора.

В целом данное произведение является прекрасным концертным номером и может войти в репертуар профессионального или учебного хорового коллектива.