- •Понятия системы и ее моделей

- •Системный анализ.

- •Этапы системного анализа и их взаимосвязь

- •Выбор проблемы.

- •Постановка задачи и ограничение степени ее сложности.

- •Установление иерархии целей и задач.

- •Выбор путей решения задач.

- •Моделирование.

- •Оценка возможных стратегий.

- •Внедрение результатов.

- •Сложная система. Декомпозиция сложной системы.

- •Проблема дифицита информации о сложных объектах и подход к её решению

- •1. Технический объект и технология

- •Относительная оценка различных способов моделирования технических объектов

- •Примеры описании физических операций

- •2. Окружающая среда технического объекта

- •3. Список требований, предъявляемых к техническим объектам

- •1. Построение конструктивной функциональной структуры

- •Технических объектов

- •Технологические критерии развития технических объектов

- •Экономические критерии развития технических объектов

- •Антропологические критерии развития технических объектов

- •Законы строения и развития техники и их приложения

- •Закон прогрессивной эволюции техники

- •Закон соответствия между функцией и структурой

- •Закон стадийного развития техники

- •Стратегия и методы создания новой техники

Стратегия и методы создания новой техники

Необходимость в новой технике диктуется все возрастающими (вширь и вглубь) потребностями человека. Если эти потребности массовые и удовлетворять эти потребности выгодно, создается индустрия для их удовлетворения. Если они ограничены, но их удовлетворение также выгодно – создается новая техника.

При создании новой машины конструктор должен смотреть вперед, оглядываться назад и озираться по сторонам [5].

В процессе проектирования новых технических устройств требуется выполнение операций формирования идеи, ее оценки, оптимизации варианта решения, изложения решения. Эти операции проводятся с учетом реальных возможностей. С практической точки зрения на деятельность проектанта налагаются следующие ограничения: - ограничение методов разработки задачи, связанные с имеющимся объемом знаний и организационными возможностями их применения (сроки, кадры, вычислительная техника и наличие типовых программ, финансирование разработок); -ограничения, связанные с производственными возможностями (номенклатура и наличие материалов, производственные мощности, оборудование и инструмент, производственный опыт, затраты); -ограничения правовые (действующие нормы, стандарты, патенты, требования заказчика) [2].

Процесс проектирования содержит ряд операций, которое подчиняются определенным закономерностям. Некоторые операции проектирования базируются на логическом подходе. Эти операции (например, отыскания требуемой стандартной конструкции или стандартного элемента, вычисления) выполняются с помощью вычислительной техники. Их легко описать и, составив алгоритм обработки информации, получить однозначное решение.

Эвристический (вероятностный) подход к операциям проектирования находит применение в тех случаях, когда однозначное решение невозможно из-за большого количества вариантов или неопределенности исходных данных. Для выполнения таких операций могут быть привлечены эвристические программы вычислительной техники. В результате получаются вероятные решения и находятся их вероятностные оценки, что облегчает возможность принять некоторое однозначное решение.

В остальных случаях единственным критерием выбора решения является так называемая инженерная интуиция – способность устанавливать истину без применения логических приемов. По существу инженерная интуиция является неосознанной, замаскированной логикой, основанной на личном практическом опыте проектанта.

При решении технических задач проектирования применяют принципы: систематизации (метод «морфологического ящика» или матрицы идей); ассоциаций (аналогий); инверсии; сочетаний; модификаций, а также методы «черного ящика», «мозгового штурма», конференции идей, эмпатии, синектики и др.

Применение того или иного метода или их сочетания в процессе формирования идеи и концепции нового изделия зависит как от вида решаемой задачи, так и от личных данных разработчика – склада ума, запаса специальных знаний, инженерной интуиции и др. Искомое решение может быть также результатом случайным. Однако когда при игре в рулетку из 36 возможных чисел выбирается одно – это угадывание, а не решение, даже в случае положительного результата. Здесь уместно вспомнить случай, описанный в романе Д. Лондона «Смок Беллью».

Запас специальных знаний, касающихся проектируемых решений, владение приемами проектирования являются необходимыми условиями плодотворной деятельности проектировщика. Но наиболее серьезная помеха получению новых полезных идей – психологическая инерция, заставляющая применять конические передачи всегда, когда требуется передача вращения между расположенными под углом валами или червячных передач, когда требуется получать большое передаточное отношение в одной ступени. Для преодоления психологической инерции в первую очередь надо помнить о ней. При этом совсем не требуется действовать по принципу «никогда не используй старых методов». Старые методы очень часто плодотворны, так как базируются на оправдавшем себя опыте. Очень полезны принципы «методов много, а не один» и «что плохо в одном случае, может быть хорошо в другом».

Другие помехи оригинальному мышлению и техническому творчеству: узкопрактический подход к решению (например, это лучше, потому что проще), боязнь риска и недоверие к новому, влияние авторитетов, опасение критики и др.

Одним из наиболее полных и обстоятельных логических принципов формирования новых идей является принцип систематизации, известный в теории проектирования как метод «морфологического ящика».

Сущность метода заключается в выделении условных классификационных признаков изделия или его составной части, отличающих одну конструкцию (схему, принцип действия) от другой, установлении вариантов каждого из признаков и представлении в виде многомерной матрицы или диаграммы всех возможных комбинаций («рабочих идей»), независимо от жизнеспособности и ценности. При этом двух- и трехмерная матрицы легко представляются графически, многомерные матрицы раскладываются на систему двух- или трехмерных.

При применении метода последовательно выполняются следующие шаги: -выработка принципиального решения о составе проектируемого объекта; -выделение классификационных признаков объекта; -установление возможных вариантов каждого из признаков; -создание модели «морфологического ящика»; -изложение полученных комбинаций признаков – «рабочих идей»; -выработка критериев оценки объекта проектирования с точки зрения поставленной задачи, цели разработки; анализ и оценка «рабочих идей», выявление их недостатков; -изыскание способов устранения выявленных недостатков каждой из «рабочих идей», выбор и разработка «улучшенных идей»; -анализ и сравнительная оценка «улучшенных идей», выбор одной из них в качестве «оптимизированной идеи», служащей для последующей конкретизации принятого варианта объекта проектирования.

Пример. Поставлена задача – спроектировать автомат для контроля шариков. Цель данного шага проектирования – предложить функциональную схему автомата. Принципиальное решение (упрощенное): автомат состоит из загрузочного и измерительного устройств.

Классификационные признаки: А – тип загрузочного устройства, Б – тип преобразователя результата измерения. Остальные признаки автомата пока считаем несущественными. Рассмотрим варианты классификационных признаков.

Признак А – загрузочное устройство: 1 – вибробункер, 2 – дисковый бункер, 3 – трубчатый бункер, 4 – лопастный бункер.

Признак Б – преобразователь: 1 – электроконтактный, 2 – индуктивный, 3 – фотоэлектрический, 4 – пневматический.

Выбор вариантов каждого из признаков делается на основании, например, справочных данных или опыта проектировщика, причем неприемлемые для шариков варианты исключаются из рассмотрения.

Поскольку схема автомата определилась двумя классификационными признаками (третий признак – тип транспортера – не рассматривается), модель «морфологического ящика» строится в виде двухмерной матрицы (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Модель «морфологического ящика» автомата для контроля шариков

Матрица содержит 44 = 16 альтернативных комбинаций – рабочих идей, которые следует оценить с точки зрения их приемлемости для решения поставленной задачи и оценки качественных показателей автомата при применении того или иного варианта решения.

Для формирования новых идей применяется метод ассоциаций или аналогий. Суть его заключается в использовании уже существующей идеи (схемы, конструкции) в условиях, предусмотренных данной конкретной задачей.

Выбор типа передач, конструкции подшипников, вида соединений, источника энергии и других технических решений, как правило, производится на основании аналогий. Процесс разработки нового изделия обычно начинается с поиска прототипа, аналога, путем анализа которого устанавливается применимость имеющегося решения в данном конкретном случае.

Принцип аналогий лежит в основе использования стандартных решений – применения стандартных изделий, их элементов, форм изложения решений, методик определения критериев оценки – показателей качества и др. При использовании этого принципа создается дополнительная гарантия того, что спроектированное изделие будет достаточно работоспособным, надежным и технологичным, а процесс – реальным. Это имеет особое значение в том случае, когда расчетным путем нельзя учесть весь комплекс факторов, влияющих на работу изделия.

Этот метод заключает в себе наибольшую опасность проявления психологической инерции. Однако, несмотря на это, он иногда позволяет найти новое решение сложной задачи. Так, аналогия между движением заготовки и инструмента при раскатке труб явилась основанием для разработки конструкции волновой передачи, по аналогии движения винтов в винтовых насосах была получена передача Новикова и т.д.

Новые решения можно получать благодаря новому подходу к известной задаче. Одним из таких путей получения новой точки зрения на решаемую задачу является применение метода инверсии. Сущность метода выражается правилом «поменять местами», «сделать наоборот». Метод требует сознательного преодоления психологической инерции, отказа от установившихся взглядов на способ решения данной задачи, чтобы непредвзято посмотреть на нее с другой позиции (если узел обычно располагался над другим, расположить его под ним; если деталь работает на растяжение, установить ее так, чтобы она работала на сжатие).

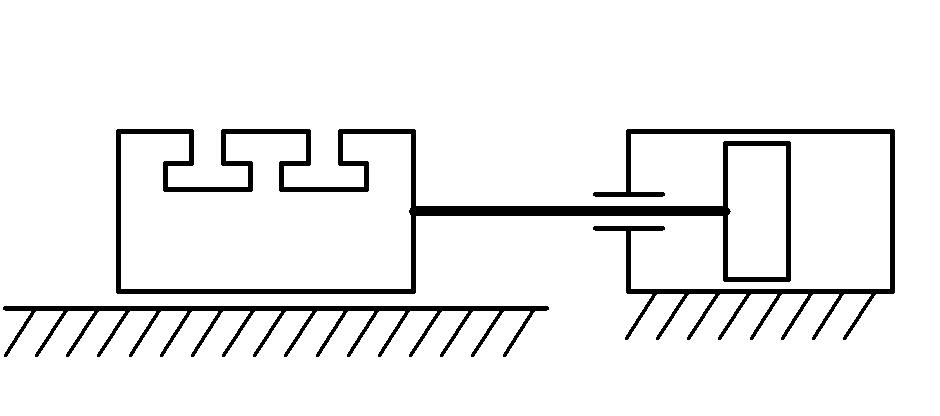

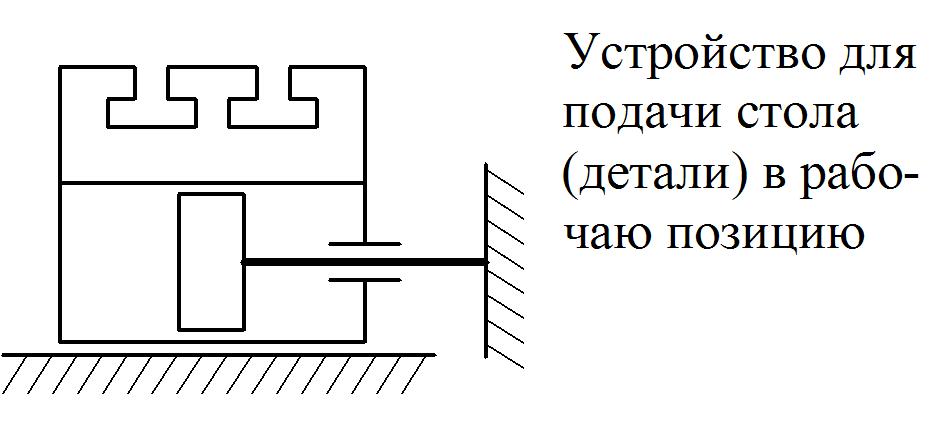

Метод может оказаться полезным при решении узких конструкторских задач или технологических задач, например, уменьшение продольного габарита (см. рис. 1.3).

Рис. 1.3. Устройство для подачи стола (детали) в рабочую позицию

Метод модификаций заключается в изменении одного или нескольких признаков изделия (процесса) в качественном или количественном отношении.

Изменение материала, размеров, точности изделия может привести к появлению нового качества, увеличить эффективность его применения или даже обеспечить использование в иных условиях эксплуатации. Этот метод используется наиболее часто.

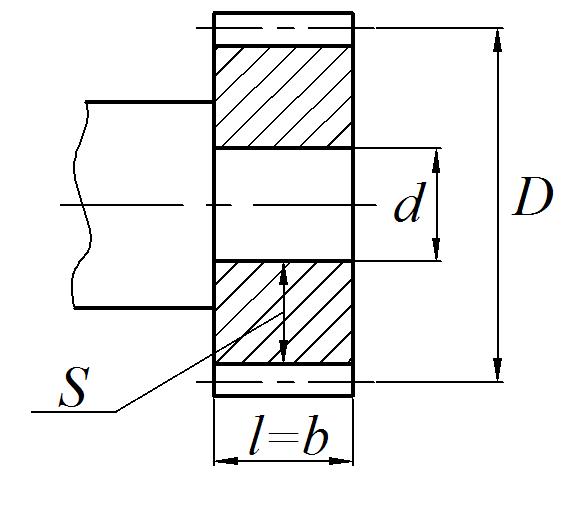

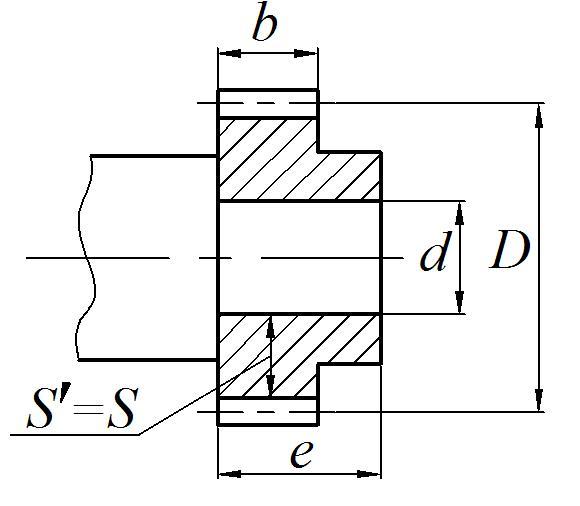

Например, поставлена цель – увеличить запас прочности прессовой посадки зубчатого колеса на вал (рис. 1.4 а), не меняя материала, диаметра зубчатого колеса, не увеличивая точности сопрягаемых поверхностей.

а

)

б)

)

б)

Рис. 1.4. Модификация посадки зубчатого колеса на вал

Обеспечить передачу большего крутящего момента можно за счет увеличения диаметра или длины сопряжения. В первом случае уменьшается толщина тела колеса (втулки), что приведет к уменьшению его прочности, а, следовательно, и запаса прочности всего соединения. Во втором – увеличатся габриты соединения, что также нежелательно. Рациональным будет такое увеличение длины и диаметра сопряжения, при котором площадь сечения колеса изменится так, что тело колеса станет равнопрочным прессовому соединению (рис. 1.4 б).

Метод сочетаний основан на соединении элементов, применяющихся в различных изделиях, но обладающих каждый в отдельности искомыми для проектируемого изделия (процесса) свойствами. Для применения этого метода необходимы поиски аналогов, обладающих одним или некоторыми из искомых свойств. Соединяя такие элементы в одном изделии, добиваются получения желаемого комплекса свойств проектируемого объекта. Например, индикаторная скоба сочетает в себе достоинства индикатора и микрометра. Цена деления у нее такая же, как у индикатора, а предел измерений – как у микрометра. При использовании этого метода надо отдавать себе отчет в том, что полученная конструкция будет обладать не только достоинствами компонентов, но и их недостатками, что может привести к нерациональности решения.

Рассмотренный метод может быть применен и в случае сочетания нескольких одинковых элементов при реализации мультипликации или резервирования, когда для увеличения надежности в изделие вводятся два-три одинаковых элемента, работающих параллельно. При отказе одного – остальные обеспечивают выполнение задачи.

Одним из рациональных методов решения изобретательских задач является применение метода «черного ящика». Это система, в которой известны входные и выходные величины, а внутреннее устройство неизвестно. Сущность метода в том, что для решения задачи абстрагируются от поисков конкретного определения структуры изделия, рассматривая только возможные варианты входных и выходных параметров. Этим снимаются ограничения, обусловленные наличием или отсутствием известных принципов или схем преобразования этих параметров. Внимание разработчика концентрируется на выборе рационального вида и значений входных и выходных параметров изделия. Содержание же «черного ящика» оставляется для самостоятельного рассмотрения как второй шаг проектирования.

Пример. Необходимо разработать систему противопожарной сигнализации. Цель проектирования – нахождение входных и выходных величин. Исходные данные: воздействующий фактор – огонь, выход – сигнал о возникновении пожара, принимаемый человеком. Характерные признаки огня – свет, дым, теплота.

Отвлечемся от того, существуют ли методы приема и преобразования входных и выходных факторов, сконцентрировав внимание только на выборе вида входных и выходных величин, представив содержание приборов как «черный ящик».

Для обнаружения пожара на ранней стадии более эффективны свет и дым. Но включение искусственного освещения может привести к ложному сигналу, а наличие дыма в нормальных условиях исключается. Повышение температуры обязательно соответствует горению любого вещества в любых условиях, но теплота обнаруживается на более поздних стадиях возгорания. Поэтому температура как входная величина обеспечивает наибольшую надежность обнаружения пожара, хотя и не на первых его стадиях.

Выходные факторы предназначены для воздействия на органы чувств человека. Наиболее эффективно применение в качестве сигнала звука, воспринимаемого независимо от положения наблюдателя. Однако свет по сравнению со звуком более удобен для локализации сигнала.

Решение: входными факторами следует принять температуру и дым, выходными – звук и свет. Таким образом, этот метод позволил быстро прийти к решению, обеспечивающему высокую функциональную эффективность прибора. Следующими шагами проектирования будет выбор рациональных значений этих физических величин, методов их преобразования, конструктивного решения преобразователей и т.д.

Интенсификация процесса выработки идеи может быть достигнута методом эмпатии. Этот термин означает отождествление личности одного человека с личностью другого. В теории проектирования этим термином обозначают отождествление человека с разрабатываемым изделием или процессом. Задача разработчика состоит в том, чтобы «стать», например, деталью и посмотреть с ее точки зрения на возможный путь решения задачи, а затем по аналогии применить найденный путь к решению поставленной задачи.

Метод основан на предположении, что для получения решения наиболее рациональные варианты и наибольшее их количество имеются в сфере взаимодействия человека с природой.

Пример. Измерительный прибор работает вблизи источника теплоты, причем тепловое излучение влияет на точность измерения. Цель –защитить прибор от излучения. Для ее достижения ставим себя на место прибора и смотрим, что можно сделать, чтобы защитить себя от воздействия лучей, например, солнца (см. табл. 1.3).

Решений может быть много. Рациональность применения каждого из них и окончательный выбор решения можно получить на основании анализа.

Таблица 1.3 Возможные решения по защите объекта от теплового излучения

Решение |

Аналогия |

Применить зонтик |

Экранировать прибор |

Надеть белую одежду |

Применить отражающее покрытие |

Надеть ватный халат (как жители юга) |

Покрыть поверхность прибора теплоизоляцией |

Поставить вентилятор |

Применить обдув воздухом |

Стать под душ |

Применить охлаждение душем |

Выпить горячего чаю, чтобы вызвать выделение пота |

Подать жидкость, испаряющуюся через поры поверхности |

Съесть мороженое |

Охладить за счет таяния вещества |

Выпить холодной воды |

Применить внутреннее жидкостное охлаждение |

Надеть мокрую рубашку |

Применить пористую теплоизоляцию, смачиваемую жидкостью |

Смазаться кремом, предохраняющим от ожога |

Применить покрытие, содержащее тепловой фильтр |

Повернуться к солнцу другим боком |

Вращать прибор, чтобы уменьшить градиент теплоты |

Загореть |

Применить материал, нечувствительный к нагреву |

Еще один путь интенсификации процесса получения новых идей и решений – организация участия в нем группы людей – метод «мозгового штурма». Целью метода является выработка, формулирование возможно большего количества идей путем привлечения группы участников и одновременного устранения препятствий, создаваемых психологической обстановкой – боязнью критики.

Сущность метода заключается в следующем. Подбирается группа из 5…10 человек. Компетентным руководителем формулируется задача. Затем члены группы высказывают свои идеи относительно путей решения задачи. Таким образом достигается возможность не только получить различные варианты решений, но и интенсифицировать их выработку, так как одна идея порождает другую.

Усовершенствованием метода «мозгового штурма» является метод «конференции идей». При организации дискуссии по этому методу соблюдаются правила, обеспечивающие соответствующую психологическую обстановку.

Во-первых, должна быть обеспечена полная раскованность в высказывании идей, отсутствие доминирования авторов. Для этого руководитель организует высказывания сначала тех членов группы, которые занимают менее высокое служебное положение, молодых, менее квалифицированных, и сам при этом старается не навязывать своей выработанной идеи. В противном случае будет искажено условие полноценного участия всех членов коллектива в дискуссии.

Во-вторых, налагается запрет на любую негативную критику типа «это не пойдет», «никто так не делает», «это все теория, практика совсем не то» и т.п. Позитивная же критика, наоборот, поощряется, но при этом требуется подача идей, исправляющих недостатки критикуемой идеи, совершенствование ее. Этим, в основном, данный метод отличается от предыдущего.

В-третьих, разрешается высказывание любых идей, даже самых на первый взгляд абсурдных. Такие идеи, даже оказавшись абсурдными на деле, могут принести пользу. Они вызовут контридеи, которые могут оказаться приемлемыми для решения поставленной задачи.

Все высказанные идеи регистрируются, затем подвергаются анализу и классифицируются. Их перечень и содержание передаются проектировщикам для детального инженерного анализа и выработки решения.

Синектический подход к формированию идеи так же, как и метод «мозгового штурма», основан на усилиях группы, но в отличие от него поиск решения ведется непосредственно в процессе дискуссии. Руководитель направляет дискуссию в нужную сторону. В состав группы обязательно входит эксперт – специалист по данной проблеме, который оценивает приемлемость данного решения. Рассмотрению подвергается ограниченное количество вариантов идей (или даже одна идея), рациональность которых и выявляется в ходе дискуссии.

«Синектика» понимается как объединение разнородных элементов. Идея метода заложена в возможности использования подсознательных творческих способностей человека. С этой целью задача переносится в область, далекую от данной, и члены группы освобождаются от «сознательного», традиционного решения задачи.

Процесс начинается с формулирования проблемы в общем виде. Эксперт, отвечая на вопросы участников, поясняет проблемную ситуацию. Затем каждый участник формулирует цель проектирования. Руководитель, выбрав одну из формулировок, предлагает участникам привести примеры аналогичной цели из других областей жизни. Остановившись на одном из примеров, руководитель организует выработку идей, необходимых для достижения этой цели. При получении решения, приемлемого с его точки зрения, он делает переход к «принудительному соответствию», то есть решение переносится на проектируемый объект.

Синектический метод может оказаться эффективным средством преодоления психологической инерции. Кроме того, при ограничении количества рассматриваемых вариантов он может оказаться и достаточно производительным, хотя рациональность решения во многом ставится в зависимость от квалификации руководителя – специалиста - синектика и эксперта – специалиста-техника.

Существует и ряд других методов…

ЛИТЕРАТУРА

Акоф Р. Искусство решения проблем. - М.: Мир, 1982.

Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Радио и связь, 1973.

Альтшуллер Г.С. Основы изобретательства. - М.:Радио и связь, 1982.

Джонс Д.К. Инженерное и художественное конструирование. - М.: Мир, 1976.

Джонс Д.К. Методы проектирования. - М.: Мир, 1986, 216 с.

Диксон. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений. - М.: Мир, 1969.

Клир Дж. Системология

Меерович Г. А. Эффект больших систем. – М.: Знание, 1985.

Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. – М.: Высш. шк., 1989.

Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. – М.: Наука, 1974.

Мороз А. И. Курс теории систем. – М.: Высш. шк., 1987.

Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. – М.: Мысль, 1978.