- •Технология и техника методов повышения нефтеотдачи

- •Введение. Предмет и задачи курса

- •Добыча нефти из месторождения в процессе его разработки

- •Факторы, влияющие на нефтеотдачу

- •1. Физико-геологические параметры пласта

- •1.1 Условия залегания в пластах нефти, воды и газа

- •1.2 Коллекторские свойства терригенных горных пород

- •1.3 Коллекторские свойства карбонатных (трещиноватых) пород

- •1.4 Физико-механические и тепловые свойства горных пород

- •1.5 Физико-химические свойства природных газов

- •1.5.1. Уравнение состояния газов

- •1.6. Свойства пластовой нефти и воды

- •1.7. Виды пластовой энергии. Режим разработки нефтяных и газовых залежей

- •1.8. Закономерности притока нефти и газа в скважины при различных режимах разработки пласта

- •1.9. Гидродинамические исследования пластов

- •1.10. Виды неоднородности пластов и методы ее изучения

- •2. Анализ работ по эффективности применения методов увеличения нефтеотдачи

- •3. Технология и методы извлечения остаточной нефти

- •3.1. Источники пластовой энергии, действующие в залежи

- •3.2. . Поверхностные явления при фильтрации пластовых жидкостей.

- •3.3. Дроссельный эффект при движении жидкостей и газов в пористой среде

- •3.4. Схема вытеснения из пласта нефти водой и газом

- •3.5. Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования

- •3.6. Роль капиллярных процессов при вытеснении нефти водой из пористых сред

- •3.7. Использование теории капиллярных явлений для установления зависимости нефтеотдачи от различных факторов

- •3.8. Зависимость нефтеотдачи от скорости вытеснения нефти водой

- •3.9. Компонентоотдача газовых и газоконденсатных месторождений

- •3.10. Методы увеличения извлекаемых запасов нефти

- •3.11. Моющие и нефтевытесняющие свойства вод

- •3.12. Обработка воды поверхностно-активными веществами

- •3.13. Применение углекислого газа для увеличения нефтеотдачи пластов

- •3.14. Вытеснение нефти из пласта растворами полимеров

- •3.15. Щелочное и термощелочное заводнение

- •3.16. Мицеллярные растворы

- •3.17. Термические способы увеличения нефтеотдачи

- •3.18. Условия взаиморастворимости углеводородов оторочки с нефтью и газом

- •3.19. Извлечение нефти газом высокого давления

- •4. Разработка нефтяных месторождений с использованием заводнения

- •4.1. Разработка месторождений с использованием заводнения

- •4.1.1.Законтурное заводнение

- •4.1.2. Приконтурное заводнение

- •4.1.3. Внутриконтурное заводнение

- •4.2. Циклическое воздействие при заводнении пластов

- •4.2.1. Механизм процесса.

- •4.3. Размещение скважин

- •4.4. Потребности в воде для заводнения нефтяных залежей

- •4.4.1. Охрана окружающей среды.

- •4.4.2. Подготовка и свойства нагнетаемой воды.

- •4.5. Контроль за заводнением.

- •4.6 Причины и пути преждевременного обводнения.

- •4.7. Методы борьбы с обводнением

- •4.8. Классификация изоляционных работ и методов изоляции

- •4.9. Нарушения обсадных колонн и цементного кольца

- •4.10. Отключение отдельных пластов

- •4.11. Ограничение притока воды в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах

- •4.12. Регулирование профиля приемистости воды в нагнетательных скважинах

- •4.13. Методы повышения нефтеотдачи при заводнении пластов

- •4.13.1. Классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов

- •4.13.2. Назначение методов повышения нефтеотдачи пластов

- •4.13.3. Потенциальные возможности и критические факторы методов увеличения нефтеотдачи пластов

- •4.14. Направления и фазы развития методов увеличения нефтеотдачи пластов

- •4.14.1. Развитие технологии извлечения нефти по вертикали

- •4.15. Принципы внедрения методов на месторождениях

- •4.15.1. . Критерии применимости методов увеличения нефтеотдачи пластов

- •4.16. Общие критерии всех методов

- •4.16.1. Методы увеличения нефтеотдачи пластов в зависимости от геолого-физических условий

- •4.17. Активный водонапорный режим.

- •4.18. Вязкость нефти

- •4.19. Жесткость и соленость воды

- •4.20. Глинистость коллектора

- •4.21. Дополнительные критерии применимости методов увеличения нефтеотдачи пластов

- •4.22. Эффективность методов увеличения нефтеотдачи пластов

- •4.23. Оценка технологического эффекта на поздней стадии разработки

- •4.24. Оценка экономического эффекта

- •4.25. Физико-химические методы, улучшающие заводнение

- •4.25.1. Заводнение с пав

- •4.25.2. Адсорбция пав (концентрация)

- •4.25.3.Технология и система разработки

- •4.25.4. Технологические этапы и процессы, связанные с внедрением пав

- •4.25.5. Применение неиногенных водорастворимых пав

- •4.25.6. Недостатки метода пав

- •4.25.7. Полимерное заводнение

- •4.25.8. Механизм процесса

- •4.25.9. Адсорбция полимера пористой средой

- •4.25.10. Деструкция (разрушение) молекул полимера

- •4.25.11.Технология процесса

- •4.25.12.Недостатки метода полимерного заводнения

- •4.25.13. Применение биополимеров для увеличения нефтеотдачи

- •4.25.14. Щелочное заводнение

- •4.25.15.Технология и системы разработки

- •5.1.Химическое заводнение

- •5.2.Полимеры

- •5.4.Щелочи

- •5.5.Регулирование профиля приемистости или притока

- •5.6.Нагнетательные скважины

- •5.7.Добывающие скважины

- •5.8.Операции

- •5.9. Воздействие на пласт мицеллярными растворами

- •5.9.1.Механизм действия мицеллярных растворов

- •5.9.2. Недостатки метода

- •5.10. Воздействие на пласты гелеобразующих композиций химреагентов

- •5.11.Организация безопасного применения химреагентов

- •5.11.1.Источники загрязнения

- •5.11.2.Контроль за изменением физико-химических свойств воды

- •5.11.3.Утилизация отходов нефтепродуктов и хим.Реагентов

- •6. Газовые методы

- •6.1.Использование диоксида углерода для повышения нефтеотдачи пласта

- •6.1.1.Механизм вытеснения

- •6.1.2.Способы закачки

- •6.1.3. .Свойства диоксида углерода

- •Смеси с со2

- •6.1.4.Гидратообразование

- •6.1.5.Коррозия

- •6.1.6.Системы разработки

- •6.1.7.Недостатки метода

- •6.2.Технология со2 для пно

- •5.2.1.Основные источники со2

- •6.2.2.Схема получения со2 из продукции газовых месторождений

- •6.2.3..Системы транспортировки и закачки со2

- •7. Технология воздействия на пласт физическими полями

- •7.1.Тепловые методы

- •7.2.Вытеснение нефти с применением внутрипластового горения

- •7.2.1. Недостатки метода:

- •7.3.Вытеснение нефти паром

- •7.3.1. Недостатки:

- •7.4.Циклическое нагнетание пара.

- •7.4.1. Технология пароциклического воздействия

- •7.5.Тепловые методы воздействия на пласт.

- •7.6.Теплофизические методы воздействия

- •7.6.1.Термоакустическая обработка

- •7.6.2. Импульсно-ударное и вибрационное воздействие

- •7.7. Вибросейсмическое воздействие

- •Воздействие на призабойную зону скважин с целью повышения нефтеотдачи

- •8.1. Механические методы воздействия на пзп

- •8.1.1.Гидравлический разрыв пласта

- •8.1.1.2. Применение гидроразрыва пласта

- •8.1.1.3. Этапы оптимизации проведения грп на объекте

- •8.1.1.4. Основные понятия о методе гидравлического разрыва пласта

- •8.1.1.5. Задачи, решаемые при гидроразрыве

- •8.1.1.6. Цель гидравлического разрыва

- •8.1.1.7. Направление трещины разрыва

- •8.1.1.8. Жидкости разрыва

- •8.1.1.9. Реология жидкостей

- •8.1.1.10. Измерение вязкости

- •8.1.1.11. Регулирование фильтруемости жидкости

- •Несущая способность жидкости по проппанту

- •8.1.1.12. Удаление и определение количества жидкости

- •8.1.1.13. Свойства расклинивающих агентов

- •8.1.1.13.1. Испытание на проницаемость

- •8.1.1.13.2. Типы проппантов

- •8.1.1.14. Техника и технология гидравлического разрыва пласта

- •8.1.1.15. Специальные агрегаты и технические средства, применяемые при грп

- •8.1.1.16. Подземное оборудование, применяемое при грп

- •8.1.1.17. .Жидкость разрыва и расклинивающие агенты

- •8.1.1.18.. Критерии выбора скважин для проведения грп

- •8.1.1.18. . Технология проведения грп

- •8.1.1.19.Оценка технологической эффективности проведения грп

- •8.2. Химические методы воздействия на призабойную зону пласта

- •8.2.1.Технология воздействия на пзп

- •График изменения давления в пласте

- •8.2.2. Характеристика вертикального лифта

- •8.2.6. Технологический процесс закачки композиции

- •Список использованных источников

- •Содержание

- •Условные обозначения

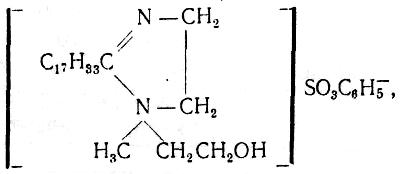

3.12. Обработка воды поверхностно-активными веществами

Для изменения поверхностных и смачивающих свойств жидкостей и характеристик поверхностей раздела пластовой системы в зоне их контакта в пористой среде можно добиться с помощью добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Молекулы ПАВ состоят из длинных гидрофобных углеводородных цепей с низким остаточным сродством на одном конце молекул и гидрофильных полярных групп с высоким сродством на другом.

По химическому признаку ПАВ классифицируются на анионо - активные, катионо - активные и неионогенные вещества.

Если углеводородная часть молекулы ионогенного ПАВ входит в состав аннона, образующегося в водном растворе, соединение относят к анионо - активным веществам.

Типичный анионный ПАВ — стеарат натрия, в водном растворе которого образуются ионы Na+, и стеарат - анионы С17 Н35 СОО с длинными цепями. Соответственно катионо - обменные вещества образуют в водных растворах катионы, содержащие длинные цепи углеводородных радикалов.

В неионогенных веществах не содержатся неионизирующиеся гидрофильные конечные группы. Поверхностная активность этих веществ обусловлена своеобразным строением их молекул, которые имеют асимметричную (дифильную) структуру, состоящую из полярных и неполярных групп. Неполярной и нерастворимой в воде частью молекулы являются гидрофобный алкильный, арильиый или алкиларильный радикал, а полярную водо-растворимую группу представляет полиэтиленгликолевый или пропиленгликолевый остаток. Общая формула этих веществ:

R = СН2СН2ОСН2СН2О . . .СН2СН2 ОН,

где R может быть органической группой, например С6Н4О-, СОО-, CONH-, CON- или атомом кислорода, серы и т. д.

Распространенным неионогенным поверхностно-активным веществом является ОП-10.

Примером катионо - активного поверхностно-активного вещества может являться карбозолин О, который используется для гидрофобизации песчаников.

В лабораторных условиях испытано влияние на нефтеотдачу добавок в воду значительного количества поверхностно-активных веществ: неионогенных — типов ОП-10 и КАУФЭ14 (оксиэтилированные алкилфенолы), анионо - активных —НЧК, сульфонол, НП-1, азолят А, азолят Б, «Прогресс» (натриевая соль алкилсульфосоединений), а также катионо - активные ПАВ. Лучшие результаты при вытеснении нефти получают с применением растворов неионогенных ПАВ. Установлено также, что ионогенные поверхностно-активные вещества адсорбируются на поверхностях минералов больше, чем неионогенные.

Количественное

соотношение между удельной адсорбцией

Г в

поверхностном слое, изменением

поверхностного натяжения с концентрацией

растворенного вещества

![]() и концентрацией С устанавливается

уравнением Гиббса

и концентрацией С устанавливается

уравнением Гиббса

![]() ,

где R

—универсальная

газовая постоянная; Т

— абсолютная

температура. Величину

,

характеризующую способность растворенного

вещества понижать поверхностное

натяжение раствора, принято называть

поверхностной активностью G:

,

где R

—универсальная

газовая постоянная; Т

— абсолютная

температура. Величину

,

характеризующую способность растворенного

вещества понижать поверхностное

натяжение раствора, принято называть

поверхностной активностью G:

![]() .

.

Поверхностную

активность G

можно определить по изотерме адсорбции

Г = f(C)

и зависимости

поверхностного натяжения от концентрации

растворенного вещества

= f(C),

имеющих вид графиков.

Значение G

изменяется с

концентрацией ПАВ в растворе. Вначале

поверхностное натяжение падает быстро,

а по мере заполнения поверхностного

слоя адсорбируемыми молекулами

интенсивность изменения

с увеличением концентрации

поверхностно-активных веществ уменьшается

и, наконец, практически прекращается,

когда адсорбция достигает постоянного

значения, соответствующего полному

насыщению слоя молекулами ПАВ. Поэтому

поверхностную активность ПАВ оценивают

величиной

![]()

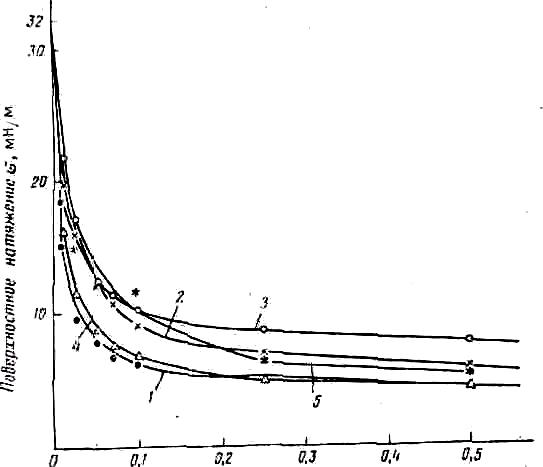

Рис.3.3.

Изотермы поверхностного натяжения

водных растворов неионогенных ПАВ

на границе с нефтью:

1-ОП-10;

2—ОП-20, З—ОП-45. 4

— ОП-7. 5

— КАУФЭ14

по

данным БашНИПИнефть)

т. е. начальным значением G0 при концентрации поверхностно-активного вещества, стремящейся к нулю. Единицами измерения поверхностной активности являются 1 Нм2/кмоль и 1 мНм2/кмоль. Наиболее подходящие для обработки нагнетаемых вод — поверхностно-активные вещества, значительно снижающие поверхностное натяжение на границе раздела нефть—вода при небольших концентрациях (т. е. имеющие высокие значения G0), улучшающие смачиваемость породы водой в присутствии нефти, мало адсорбирующиеся на поверхности породы, разрушающие водонефтяные эмульсии. Кроме того, они должны быть дешевыми, полностью растворимыми в пресной и пластовых водах, не разрушаться под действием солей, содержащихся в воде. Лучшими показателями обычно обладают смеси различных ПАВ.

Как следует из рисунка 3.3, остаточное поверхностное натяжение на границе с нефтью растворов этих ПАВ достигает 6—7 мДж/м2 даже при высокой их концентрации в растворе. При этом в процессе вытеснения нефти из пористой среды под влиянием капиллярных сил образуются значительные сопротивления.

Применять ПАВ в промышленности для улучшения нефтевымывающих свойств вод затруднительно вследствие адсорбции их огромной поверхностью пород. В зоне же водонефтяного контакта концентрация ПАВ понижается и действие их уменьшается. Следует, однако, учитывать, что при фильтрации чистой воды в дальнейшем происходят также процессы десорбции. Кроме того, установлено, что адсорбция не одинакова по всему пласту. Фронт предельной адсорбции ПАВ (т. е. равновесной, более не увеличивающейся адсорбции) отстает от фронта нагнетаемого раствора. Причем это отставание настолько велико, что к концу разработки далеко не будет достигнут предел адсорбции по всему пласту. Наконец, полной потери ПАВ вследствие адсорбции, по-видимому, можно избежать, если вводить в пласт первые порции воды с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ, которые будут в дальнейшем продвигаться по пласту необработанными пресными водами (метод оторочки).

Установлено, что даже если образуется вал остаточной воды при значительном ее содержании в пласте (20—30 % от объема пор), вода перемешивается с нагнетаемой в пласт и обработанной ПАВ. В таком случае нефтевымывающие свойства смесей оказываются достаточно хорошими.

Все это позволяет считать метод заводнения пластов растворами ПАВ одним из средств увеличения нефтеотдачи пластов.