- •«Обследование и испытание зданий и сооружений»

- •1. Основные требования к эксплуатационным качествам строительных конструкций.

- •3. Общие положения по обследованию зданий и сооружений. Основания для обследования.

- •4. Этапы проведения обследования и состав работ. (тетрадь - лекция)

- •5. Инструментальное обследование.

- •6. Обмерные работы. Измерения прогибов и деформаций.

- •7. Наблюдения за трещинами.

- •8. Определение технического состояния железобетонных конструкций по внешним признакам.

- •9. Определение прочности бетона механическими методами. (молоток Кошкрова, молоток Физделя, склерометр, метод отрыва с дисками, метод скалывания ребра, метод отрыва со скалыванием).

- •11. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры. (приборы)

- •12. Определение прочности бетона путем лабораторных испытаний.

- •13. Особенности работы и разрушения каменных и армокаменных конструкций. Определение технического состояния каменных конструкций по внешним признакам.

- •14. Определение технического состояния стальных конструкций по внешним признакам.

- •15. Оценка коррозионных повреждений стальных конструкций.

- •16. Определение качества стали конструкций путем лабораторных испытаний.

- •17. Особенности эксплуатационных качеств деревянных конструкций. Основные признаки, характеризующие техническое состояние деревянных конструкций.

- •18. Обследование стен.

- •19. Обследование покрытия и кровли.

- •20. Обследование полов.

- •21. Обследование светопрозрачных конструкций.

- •22. Обследование фундаментов и оснований.

- •23. Обследование конструкций, поврежденных пожаром.

- •Примерная температура нагрева конструкций по косвенным показателям

- •24. Условность расчетных схем.

- •25. Схемы опирания конструкций.

- •31. Прогибомеры и индикаторы часового типа.

- •32. Механический тензометр Гугенбергера.

- •33. Тензорезисторные тензометры сопротивления.

- •34. Контрольная нагрузка по прочности.

- •35. Контрольная нагрузка по жесткости.

- •36. Контрольная нагрузка по трещиностойкости.

- •37. Методика проведения испытаний.

- •38. Характер разрушения конструкций.

31. Прогибомеры и индикаторы часового типа.

Деформации и прогибы в конструкциях возникают вследствие перегрузок, неравномерной осадки фундаментов, пучения грунтов оснований, температурных воздействий при изменении уровня грунтовых вод и влажностного режима грунтов оснований, потерь устойчивости несущих конструкций и других внешних воздействий. Нередко характер развития деформаций конструкций может свидетельствовать о причинах их обуславливающих. При использовании прогибомеров измеряется величина перемещения элемента, закрепленного на деформирующемся участке конструкции, относительно неподвижного элемента. В качестве прогибомера могут быть использованы две планки или система, передающая перемещения от недеформируемой конструкции на измерительный прибор, в качестве которого обычно используется индикатор часового типа (мессура).

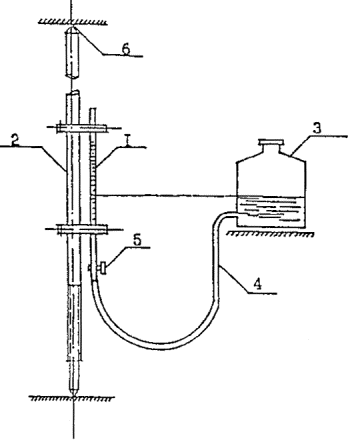

Рис. 5.3. Схема измерения прогибов гидростатическим уровнем

1 - градуированная трубка; 2- телескопическая стойка; 3- сосуд; 4- резиновый шланг; 5 - краник; 6 - точка измерения

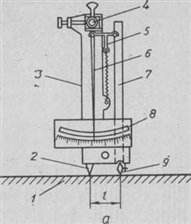

Рис. 5.4. Прогибомер П-1

1 - мерный диск; 2 - металлическая трубка; 3 - стеклянная трубка со шкалой; 4 - окуляр; 5 - резиновая трубка; 6 - зажим; 7 – шток; 3 - пробка

При малых линейных деформациях растяжения или сжатия измерение прогибов элементов производится при помощи тензометров, а сдвиги и повороты - геодезической съемкой.

Деформацию перекрытий определяют прогибомером П-1 (см. рис. 5.4) или нивелиром НВ-1 со специальной насадкой.

Перед началом замеров шток устанавливают в такое положение, чтобы показания в мерной трубке соответствовали нулю. Затем трубку с диском передвигают по поверхности потолка; через каждый полный поворот диска снимают отсчеты по мерной трубке. Прогибы замеряют в различных точках потолка.

Таким же образом прогибомером П-1, нивелиром НВ-1 измеряют прогибы несущих элементов лестниц - балок, маршей и плит.

32. Механический тензометр Гугенбергера.

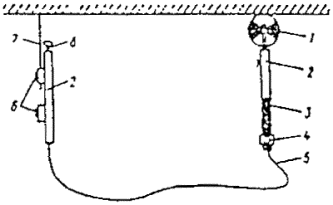

Механические тензометры — это приборы, в которых использован принцип неравноплечего рычага для увеличения небольших деформаций верхнего слоя испытываемого элемента до видимых невооруженным глазом перемещений конца стрелки. В практике применяют тензометры Гугенбергера. Основными частями тензометра Гугенбергера являются рычажная система и шкала. На испытываемую конструкцию 1 опираются неподвижная призма 2 и подвижная призма 9, жестко соединенная с рычагом 7. Горизонтальное коромысло 5 передает перемещения стрелке 6, прикреплённой к неподвижному рычагу 3 на шарнире 4.

База тензометра может изменяться в пределах 20—250 мм с помощью специального удлинителя, входящего в комплект прибора. На шкале прибора расположено зеркало, служащее для достижения постоянного положения глаза наблюдателя при различных отсчетах. При взятии отсчета изображение стрелки в зеркале совмещается со стрелкой; при этом взгляд наблюдателя постоянно перпендикулярен шкале прибора, что уменьшает ошибку при взятии отсчета. Прибор прост в обращении, не требует специальной подготовки персонала для работы с ним

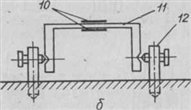

11 - механического Гугенбергера; 6 - электромеханического; / — испытываемая конструкция; 2 — неподвижная призма; 3 — неподвижный рычаг; 4 — шарнир; 5 — коромысло; 6 — стрелка; 7 — по- дпижный рычаг; 8 — шкала; 9 — подвижная призма; 10 — тензоре- аисторы; 11 — упругий элемент; Г — крепления тензометра