- •Оглавление

- •Дорожно-строительные материалы, способы их получения и

- •Термодинамические свойства строительных материалов…………16

- •3. Физико-химические методы исследования (фхми) строительных

- •11. Характеристика коррозионных процессов в строительных материалах. Коррозия металлов…………………………………………..…103

- •11.4. Материалы, применяемые для защиты от коррозии……………………108

- •Введение

- •1. Дорожно-строительные материалы, спосообы их получения и свойства

- •1.1. Дисперсные материалы. Твердые дисперсные материалы. Жидкие дисперсные системы

- •1.2. Физико-механические свойства дорожно-строительных материалов

- •Физические и химические свойства материалов

- •1.3. Основы физико-химических исследований получения дорожно-строительных материалов с заданными свойствами

- •1.4. Физико-химические основы повышения качества дорожно-строительных материалов. Механохимическая активация твердых дисперсных материалов

- •Термодинамические свойства строительных материалов

- •2. 1 Основные понятия. Энергетические эффекты реакций

- •Энергетические эффекты реакций

- •2.2 Первый закон термодинамики

- •Для круговых процессов

- •Для изохорных процессов

- •Для изобарных процессов

- •2. 3. Стандартные энтальпии образования

- •2. 4. Закон Гесса

- •2. 5. Направленность процессов. Второй закон термодинамики

- •2. 6. Энтропия

- •2.7. Изобарно - изотермический потенциал. Мера химического сродства

- •3. Физико-химические методы исследования (фхми) строительных материалов и их классификация

- •3.1. Инструментальные методы исследования

- •3.2. Прямые и косвенные физико-химические методы исследования

- •3.3. Количественные определения способами: градуировочной функции (стандартных серий), стандартов (сравнения) или стандартных добавок

- •4. Органические (черные) вяжущие и материалы на их основе

- •4.1. Общие теоретические сведения

- •Этапы перегонки нефти

- •4.2. Состав, свойства и строение битумов

- •4.3. Структурные типы вязких дорожных битумов

- •4.4. Исследования влияния природы сырья и технологии приготовления на состав и структуру дорожных битумов

- •4.5 Физико-химические методы оценки структурных свойств битумов

- •4.6. Совместимость битумов. Теория судативных реакций

- •Классификация битумов по эксудативному потенциалу

- •Пути избежания судативных реакций

- •Теория методов определения эксудации и инсудации

- •4.7. Необратимые изменения свойств битума в условиях эксплуатации

- •Стадии старения битума

- •4.8. Адсорбционно-хроматографический анализ дорожных битумов

- •4.9. Оптические свойства битумов

- •4.10. Магнитные свойства битумов

- •Спектры электронного парамагнитного резонанса (эпр)

- •Вода является слабым электролитом; она слабо диссоциирует по уравнению:

- •Буферные растворы

- •Способы измерения pH

- •Стеклянный электрод

- •Определение рН в воде

- •5. Физико-химические основы применения и поверхностно-активных веществ . Классификация пав. Свойства водных растворов пав

- •5.1. Характеристика поверхностно- активных веществ (пав)

- •5.2. Классификация пав

- •Классификация пав по механизму действия

- •5.3. Свойства водных растворов пав Поверхностное натяжение

- •Адсорбция

- •Хемосорбции

- •Межфазное натяжение

- •Смачивание

- •6. Структурные особенности дорожного асфальтобетона и их взаимосвязь с эксплуатации свойствами автомобильных дорог

- •7. Регулирование структуры и свойств асфальтобетона, обеспечивающих эксплуатационные характеристики покрытия путем модификации битума

- •8. Физико-химические основы обоснования выбора полимерной и армирующей добавок в составе асфальтобетонов

- •9. Особенности технологии приготовления полимерно-армированного асфальтобетона

- •10. Полимерно-армированный асфальтобетон с добавкой пдд (полиэтилен-пропилен) и ее влияние на качественные показатели асфальтобетона

- •11. Характеристика коррозионных процессов в строительных материалах. Коррозия металлов

- •11.1. Виды коррозии материалов

- •11.2. Типы коррозионных разрушений

- •11. 3. Физико-химические методы исследования коррозии в строительных материалах

- •11.4. Материалы, применяемые для защиты от коррозии

- •12.Установление фазового состава минеральных материалов методом дифференциально-термического анализа

- •12.1. Сущность метода

- •12.2. Термопара простая и дифференциальная

- •12.3. Установка для проведения дифференциального термического анализа (дта)

- •I2.4. Оформление данных дта

- •12.5. Практическое применение дта

- •13. Установление фазового состава минеральных материалов методом рентгенофазового анализа

- •13.1. Сущность метода рентгенофазового анализа

- •13.2. Сборники дифракционных данных и работа с ними

- •14. Исследование процесса старения асфальтовяжущего по методике tfot (thin film oven test) согласно стандарту astm d 1754.

- •15. Исследование термоокислительного старения асфальтобетона модифицированного комплексной добавкой из резинополимерного модификатора и гидратной извести

- •16. Определение устойчивости асфальтобетонных смесей модифицированных резинополимерным модификатором рпм и гидратной известью усталостному разрушению на экспериментальной установке ДорТрансНии ргсу

- •Список литературы

4.5 Физико-химические методы оценки структурных свойств битумов

Очень важным в практическом отношении является поиск наиболее рациональных критериев определения структурного типа битумов. Знание структурного типа битумов способствует правильному прогнозированию физических, реологических свойств и назначению рациональных областей применения битумов. Из числа известных критериев оценки структурного типа дорожных битумов одни основывается на учете группового состава, другие являются косвенными, и основываются на учете физических или механических свойств.

К первым могут быть отнесены: описанный выше комплекс характеристик типов битумов А.С. Колбановской, коэффициент дисперсности Тракслера, показатель дисперсности В.В. Фрязинова и соотношение (среда/фаза), предложенное Л.М. Гохманом.

Как отмечено выше, разделение битумов на структурные типы по Колбановской А.С. основано на количественном содержании асфальтенов, смол и масел и их соотношении, но не учитывает их химические характеристики. Коэффициент дисперсности Тракслера, учитывает соотношение между суммой смол и ароматических углеводородов и суммой асфальтенов и насыщенных углеводородов:

Д

=

,

где

,

где

Д – коэффициент дисперсности Тракслера; С – смолы;

АУ – циклические углеводороды; А – асфальтены; ПНУ – насыщенные парафинонафтеновые углеводороды.

Показатель дисперсности В.В. Фрязинова уточняет коэффициент Тракслера с учетом растворяющей способности масел, но не учитывает структурирующую способность спиртобензольных смол (СБС). Предложенное Л.М. Гофманом соотношение (среда-фаза) – А+СБС/У+ПБС (где СБС – спиртобензольные смолы, ПБС – петролейные смолы), учитывает структурирующую роль смол, но игнорирует особенности ароматических и парафинонафтеновых углеводородов.

Ко второй группе критериев относят аномалии вязкости, индекс пенетрации и интервал пластичности. Как отмечается в работе, коэффициент аномалии вязкости, характеризующий отклонение кривых течения битумов от ньютоновского, достаточно чувствителен к составу и структуре битума. Индекс пенетрации и тем более интервал пластичности недостаточно полно отражают характеристики состава и свойств битумов, но они хорошо пригодны для характеристики температурных особенностей битумов.

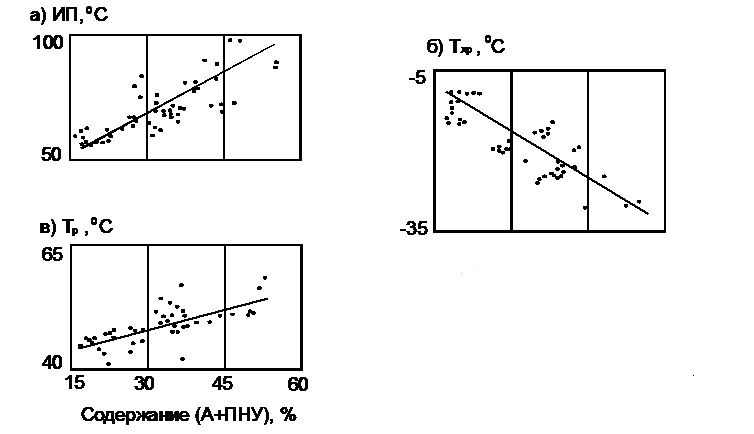

При выборе показателя, характеризующего структурный тип битума, необходимым условием является простота определения и надежная связь его с групповым составом вяжущего. Статистический анализ показывает, что между отдельными компонентами битума и некоторыми стандартными показателями существует прямая корреляционная связь. Так, увеличение в битумах общего содержания асфальтенов и парафинонафтеновых углеводородов при одновременном уменьшении содержания смол и ароматических углеводородов, в значительной степени сказывается на характеристиках температурных переходов битума (рисунок 5). Приведенные на рисунке зависимости служат экспериментальным обоснованием знаменателя коэффициента дисперсности Тракслера, представленного суммой А+ПНУ. Именно такая взаимосвязь числителя и знаменателя формулы Тракслера со стандартными свойствами битумов позволили В.А. Золотареву предложить показатель структурного типа, основанный на учете таких общепринятых характеристик его качества, как температура хрупкости (Тхр), температура размягчения (Тр) и растяжимость (Д) при 250С:

Кстр = (Тр – Тхр)/Д

Построенная зависимость Кстд от обратной величины коэффициента Тракслера, а также от предложенного Л.М. Гофманом соотношения среда/фаза позволила установить количественные значения коэффициента стандартных свойств, отвечающие разным структурным типам битума. Во всех случаях граница рассеяния битумов третьего структурного типа по классификации СоюздорНИИ не выходили за пределы Кстд=0,65-1,1.

Для более глубокого физико-механического обоснования коэффициента стандартных свойств нужно учитывать не только структурообразующую роль спиртобензольных смол (СБС), что предложено Л.М. Гофманом, но и пластифицирующую роль ароматических углеводородов, что предложено Л.М. Гофманом и В.В. Фрязеновым. С учетом этого показатель структурного типа битума, определяемый по данным группового состава Кгр В.А. Золотаревым, представлен как объединенная формула Тракслера-Фрязинова-Гофмана:

Кгр=(А+СБС+ПНУ)/АУ+ПБС

Графическая связь между Кстд и Кгр до значения Кгр=1,1 описывается прямой линией, выходящей из начала координат, с погрешностью 10% Кстд=Кгр. Выше Кгр=1,05 линейная связь нарушается, и значение Кстд резко возрастает. Это обусловлено образованием каркаса из частиц дисперсной фазы, взаимодействующих либо непосредственно, либо через тонкие слои парафинонафтеновых углеводородов при недостатке полимероподобной среды. Подобные структуры образуются и при старении.

Рисунок 5. Влияние суммарного содержания асфальтенов и парафино-нафтеновых углеводородов (А+ПНУ) в битумах на: а) интервал пластичности; б) температуру хрупкости; в)температуру размягчения

Таким образом, совокупность рассмотренных здесь результатов позволяет заключить, что область значений Кстд>1,05 соответствует битумом типа «гель», не имеющих практической полезности из-за коллоидной нестабильности, склонности к старению, малой когезии и др. При значениях Кстд<0,65 битумы обладают структурой «золь» (второго структурного типа по классификации СоюздорНИИ), что присуще битумам БН по ГОСТ 22245-90 и остаточным битума. Значение коэффициента стандартных свойств от 0,65 до 1,05 характерны для битумов с типом структуры «золь-гель», наиболее полно отвечающих эксплуатационным требованиям в условиях нашей страны. Степень приближения к типу «гель» или «золь» оценивается по значению Кстд.

В производственных условиях возможно направленное регулирование структурного типа битума. Один из путей – изменение консистенции сырья, предназначенного для окисления. Битумное сырье с условной вязкостью менее 20с и температурой размягчения ниже 240С (легкое сырье) приводит к получению битумов типа «гель» с Кстд>1,05, которое по комплексу присущих им свойств не могут быть рекомендованы к применению. Тяжелое сырье с условной вязкостью более 60 с и температурой размягчения больше 34-360С позволяет получить битумы типа «золь» с Кстд<0,65. Это же достигается и в случае получения битумов вакуумной дистилляцией. Битумы такого типа (с небольшим значением глубины проникания иглы), отличающиеся узким интервалом пластичности и высокой температурой хрупкости, целесообразно применять в южных районах страны. При этом рационально используется их способность противостоять старению.

Из сырья с условной вязкостью 20-40 с и температурой размягчения 24-360С как в промышленных условиях, так и на локальных установках легко производят битумы типа «золь-гель» с Кстд=0,65-1,05. Такие битумы обладают комплексом свойств, обеспечивающих их долговременную эксплуатационную надежность, хорошую устойчивость против атмосферного и технологического старения, прочное сцепление с каменными материалами.

Перевод битума, полученного с применением тяжелого сырья из типа «золь» в «золь-гель» с расширением интервала пластичности и улучшением сцепления с каменными материалами, что является залогом водо- и морозостойкости асфальтобетона, возможен компаундированием переокисленного до глубины проникания иглы (20-30)·0,1 мм битума с исходным гудроном. Улучшение свойств битума типа «гель» и перевод его в тип «золь-гель» могут быть достигнуты смешением его с близким по глубине проникания иглы битумом марки БН. Принципиальные особенности битумов разных типов, установленные на основе комплекса реологических исследований, приведены В.А. Золотаревым в таблице 8. Выявление структурного типа битума с помощью стандартных характеристик, нормируемых ГОСТ 22245-90, позволяет производственным лабораториям прогнозировать его поведение в конкретных условиях и определять рациональные области его применения.

Таблица 8. Определение структурного типа битумов с помощью стандартных характеристик

Реологические свойства |

Структурный тип битума |

||

«гель» Кстд>1,05 |

«золь» Кстд<0,65 |

«золь-гель» Кстд=0,65-1,05 |

|

Истинная вязкость при равной глубине проникания иглы

|

В 10-100 раз выше, чем у типа «золь» |

В 10-100 раз ниже, чем у типа «гель» |

Обладает промежуточными свойствами |

Зависимость вязкости от скорости сдвига (аномальная вязкость) |

Очень сильная |

Слабая |

|

Предел сдвиговой прочности по Г.В. Виноградову |

Имеется |

Практическиотсутствует |

|

Температура зависимости вязкости |

Достаточно сильная |

Умеренная |

|

Тиксотропные свойства |

Разновыраженные |

Слабо выраженные |

|

Амплитудная чувствительность модуля упругости |

Сильная |

Слабая |

|

Температурная и частотная зависимость модуля упругости |

Пологие |

Крутые |

|

Корреляция характеристик, определяемых при непрерывном и циклическом деформировании |

Отсутствует |

Имеется |

|

Растяжимость и когезия при 250С |

Низкая |

Высокая |

|

То же при 00С |

Высокая |

Низкая |

|

Температура размягчения |

Высокая |

Низкая |

|

Температура хрупкости |

Низкая |

Высокая |

|

Интервал пластичности |

Широкий |

Узкий |

|

Индекс пенетрации |

Высокий |

Низкий |

|