- •12 Значение периодической системы

- •Главное квантовое число

- •19 Орбитальное квантовое число

- •Закрепление

- •50 Константа диссоциации

- •Определение

- •[Править]Диссоциация электролитов с многовалентными ионами

- •[Править]Связь константы диссоциации и степени диссоциации

- •История

- •[Править]Уравнения, связывающие pH и pOh [править]Вывод значения pH

- •[Править]pOh

- •[Править]Значения pH в растворах различной кислотности

- •Степень гидролиза

- •Восстановление

- •[Править]Окислительно-восстановительная пара

- •[Править]Виды окислительно-восстановительных реакций

- •[Править]Примеры [править]Окислительно-восстановительная реакция между водородом и фтором

- •[Править]Окисление, восстановление

- •57 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.

- •58 Важнейшие окислители и восстановители. Классификация окислительно-восстановительных реакций

- •60 Электролиз

Главное квантовое число

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Главное

(радиальное) квантовое

число — целое

число,

обозначающее номер энергетического

уровня.

Характеризуетэнергию электронов,

занимающих данный энергетический

уровень.

Является первым в ряду квантовых чисел,

который включает в себя

главное, орбитальное и магнитное квантовые

числа, а также спин.

Эти четыре квантовых числа определяют

уникальное состояние электрона в атоме (его волновую

функцию).

Главное квантовое число обозначается

как ![]() .

При увеличении главного квантового

числа возрастают радиус орбиты и энергия

электрона.Главное квантовое число равно

номеру периода элемента.

.

При увеличении главного квантового

числа возрастают радиус орбиты и энергия

электрона.Главное квантовое число равно

номеру периода элемента.

Наибольшее

число электронов на энергетическом

уровне с учётом спина электрона

определяется по формуле ![]()

19 Орбитальное квантовое число

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

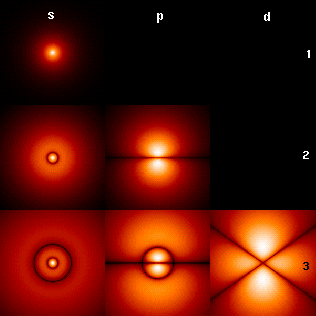

s-, p- и d-орбитали атома водорода соответствуют орбитальным квантовым числам ℓ = 0, 1, 2. 1, 2 и 3 справа — главные квантовые числа.

Орбитальное квантовое число — в квантовой физике квантовое число ℓ, определяющее форму распределения амплитуды волновой функции электрона в атоме, то есть форму электронного облака. Определяет подуровень энергетического уровня, задаваемого главным (радиальным) квантовым числом n и может принимать значения

![]()

Является собственным значением оператора орбитального моментаэлектрона, отличающегося от момента количества движения электронаj лишь на оператор спина s:

![]()

Разность

орбитального квантового числа и

квантового числа полного момента не

превосходит, по абсолютной

величине, ![]() (спин электрона).

Азимутальное квантовое число определяет

ориентацию электронного облака в

пространстве.

(спин электрона).

Азимутальное квантовое число определяет

ориентацию электронного облака в

пространстве.

20 Магнитное и спиновое квантовые числа

Установлено, что при помещении атома во внешнее магнитное илиэлектрическое поле спектры атомов становятся еще более мультиплётными. С физической точки зрения это означает, что различные электронные облака находящиеся даже на одном подуровне, по разному реагируют на внешнее магнитное поле. Для обозначения этих подподуровней введено третье, магнитноеквантовое число тl, принимающее значения всех целых чисел от -l через 0 до +l.

тl = -l,...-2,-1,0,+1.+2,...,+ l

То есть: магнитное квантовое число (тl) показывает реакцию орбит на внешнее магнитное или электрическое поле, зависит, от орбитального квантового числа и обозначается целыми числами от -l до +l.

Электрон помимо движения "вокруг ядра" вращается и вокруг собственной оси. Для обозначения направления этого вращения введено четвёртое квантовое число – cnuнoвoe (ms). Собственный момент вращения -(спин) имеет два значения, условно обозначенные как +1/2 и -1/2.

Упрощенно иногда указывают: по часовой или против часовой стрелки; или изображают в виде стрелки, направленной остриём вверх или вниз.

Следует помнить, что обозначения и числовые значения всем квантовым числам даны условно. Все квантовые числа являются энергетическимихарактеристиками электрона, т.е. условным образом указывают на различия в энергетическом состоянии электрона. В целях более удобного восприятия мы и придаём квантовым числам определенный физический смысл.

21 Многоэлектронные атомы

имеют целые наборы энергии ионизации. [1]

Многоэлектронные атомы - В сложных атомах на данный электрон влияет не только ядро, но все остальные электроны. Каждый электрон отталкивается от всех остальных электронов в соответствии с законом Кулона, а потому все волновые функции взаимозависимы. [2]

Многоэлектронные атомы могут в особых случаях только отдаленно напоминать атом водорода, имея в слое данного квантового числа наборы орбиталей, отличающихся по энергиям, но имеющие недалекие по своему значению гмакс ( рис. 2 - 5), а потому и заметно возмущающих друг друга. [3]

Одноэлектронные и многоэлектронные атомы и ионы. [4]

Многоэлектронными атомами называются атомы с двумя и более электронами. [5]

Рассмотрим многоэлектронный атом, в котором у электронов имеются спиновые и орбитальные моменты, и пусть магнитные взаимодействия между магнитными моментами и приложенным магнитным полем малы по сравнению с электростатическими взаимодействиями внутри атома. [6]

Рассмотрим многоэлектронный атом, заряд ядра которого равен Ze; вокруг ядра движется Z электронов. Электроны будут занимать, в соответствии с запретом Паули, различные орбиты. Еще раз подчеркнем, что слово орбиты не следует понимать слишком буквально. [7]

Спектры многоэлектронных атомов возникают при переходах валентных электронов. Атомы с более чем одним валентным электроном имеют несколько систем термов различной мультиплетности. [8]

Для многоэлектронных атомов уравнение Шредингера не может быть решено точно; в этом случае используется одноэлектронное приближение, когда движение каждого электрона рассматривается как происходящее в самосогласованном поле ядра и всех остальных электронов. При этом для описания многоэлектронных атомов используются такие же атомные орбитали и тот же набор квантовых чисел, что и для атома водорода. [9]

Для многоэлектронных атомов он имеет более сложную форму, однако в наинизшем приближении по параметру перекрытия волновых функций соседних атомов ( перекрытие определяет величину обменных интегралов) сводится к гайзенберговскому виду. [10]

У многоэлектронных атомов встречаются невозбужденные состояния с нулевыми значениями полного спина и с небольшими значениями магнитного момента, вызванного орбитальным движением электронов. Если и орбитальный момент нулевой, как это имеет место, например, у инертных газов, то вещество диамагнитно. [11]

Для многоэлектронного атома nso и Hss содержат члены трех тиров: взаимодействие электронов заполненных оболочек, взаимодействие электронов заполненных оболочек с электронами незаполненных оболочек и взаимодействие электронов незаполненных оболочек. [12]

Для многоэлектронных атомов значительно более эффективным оказался метод самосогласованного поля. В этом методе класс варьируемых функций ограничивается только одним условием - искомая функция предполагается построенной из одноэлектронных. Никаких предположений об аналитическом виде искомых функций не делается. Эти функции находятся в результате численного интегрирования системы интегро-дифференциальных уравнений. [13]

22 Принцип Паули. Электронная структура атомов и периодическая система элементов.

Соответствие принципа Паули эксперименту было подтверждено огромным числом спектроскопических наблюдений, а также многочисленными данными электронной теории металлов, физики ядерных процессов, низкотемпературных явлений. Это один из наиболее фундаментальных объединяющих принципов физики, открывший путь к пониманию электронной структуры сложных атомов. Правда, принципом Паули определяется лишь возможность заполнения различных электронных оболочек, а для проверки фактического заполнения тех или иных состояний необходимы данные, полученные на основе оптических и рентгеновских спектров. Но в атомах вплоть до аргона с Z = 18 каждый дополнительный электрон просто добавляется в низшую из незаполненных подоболочек. Отступления от этого порядка наблюдаются у более сложных атомов, оболочки которых частично перекрываются. Квантовая механика объясняет это отступление тем, что в первую очередь заполняются состояния с самой низкой энергией.

Детальный анализ электронной структуры и распределения электронов с точки зрения квантовой механики и принципа Паули в более тяжелых атомах весьма сложен. Для состояния 1s (n = 1, l = 0) возможно только сферически симметричное распределение (причем наиболее вероятным оказывается положение электрона в центре атома). В состоянии 2p (n = 2, l= 1) момент импульса электрона уже не равен нулю, и поэтому масимум плотности находится на ненулевом расстоянии от ядра. Распределение электронной плотности зависит от квантового числа ml в соответствии с требованием квантования компонент момента импульса вдоль направления магнитного поля.

23 Энергия ионизации и сродство к электрону.

Эне́ргией сродства́ а́тома к электро́ну, или просто его сродством к электрону (ε), называют энергию, выделяющуюся в процессе присоединения электрона к свободному атому Э в его основном состоянии с превращением его в отрицательный ион Э− (сродство атома к электрону численно равно, но противоположно по знаку энергии ионизации соответствующего изолированного однозарядного аниона).

Э + e− = Э− + ε

Сродство к электрону выражают в килоджоулях на моль (кДж/моль) или в электронвольтах на атом (эВ/атом).

В отличие от ионизационного потенциала атома, имеющего всегда эндоэнергетическое значение, сродство атома к электрону описывается как экзоэнергетическими, так и эндоэнергетическими значениями

Наибольшим сродством к электрону обладают p-элементы VII группы. Наименьшее сродство к электрону у атомов с конфигурацией s2 (Be, Mg, Zn) и s2p6 (Ne, Ar) или с наполовину заполненными p-орбиталями (N, P, As):

24 Строение атомных ядер. Изотопы.

Атом

является сложной системой, в состав

которой входят определенные частицы.

Английский физик Э. Резерфорд предложил

ядерную (планетарную) модель строения

атома. Основные положения ядерной модели

атома.

1.

Атом имеет форму шара, в центре которого

находится ядро.

2.

Ядро имеет очень маленький размер

(диаметр атома 10-10 м,

диаметр ядра ~10-15 м).

3.

Ядро имеет положительный заряд.

4.

Почти вся масса атома находится в

ядре.

5.

Вокруг ядра движутся электроны.

6.

Электроны движутся вокруг ядра, как

планеты вокруг Солнца.

Все

положения модели Резерфорда, кроме

последнего — шестого, современная наука

считает правильными. Г. Мозли (Англия)

установил, что положительный заряд ядра

атома (в условных единицах) равен

порядковому номеру элемента в периодической

системе. Положительный заряд ядра атома

(в условных единицах) равен порядковому

номеру элемента в периодической системе

Менделеева. Каждый протон имеет заряд

+1, поэтому заряд ядра равен числу

протонов. Атом — это электронейтральная

частица, поэтому положительный заряд

ядра численно равен сумме отрицательных

зарядов всех электронов, или числу

электронов (т. к. заряд электрона равен

—1) Следовательно: Порядковый номер

элемента = Заряд ядра атома = Число

протонов в ядре = Число электронов в

атоме. Например, элемент железо Fe имеет

порядковый номер 26. Следовательно, заряд

ядра атома железа равен +26, т. е. ядро

содержит 26 протонов, а вокруг ядра

движутся 26 электронов. Элементарные

частицы имеют следующие абсолютные и

относительные массы: Масса

протона, как и масса нейтрона, приблизительно

в 1840 раз больше массы электрона. Протоны

и нейтроны находятся в ядре, поэтому

масса атома почти равна массе ядра.

Масса ядра, как и масса атома, определяется

суммой числа протонов и числа нейтронов.

Эта сумма называется массовым числом

атома. Массовое число атома (A) = Число

протонов (Z) + Число нейтронов (N)

A=Z+N

Атомы

одного элемента, которые имеют разные

массовые числа, называются изотопами.

Атомы изотопов одного элемента имеют

одинаковое число протонов (Z) и отличаются

друг от друга числом нейтронов (N). Изотопы

обозначаются символами соответствующих

элементов, слева от которых вверху

записывают массовое число изотопа, а

внизу — порядковый номер (заряд ядра

атома) элемента. Например:12 6C — изотоп

углерода с массовым числом 12; Иногда в

символах изотопов записывают только

массовые числа (12С, 18О, 27Al и т. д.)

Элемент

водород имеет три изотопа, каждый из

которых имеет свое название: 1 1H 2 1H (D) 3

1Н (Т) протий дейтерий тритий 1протон,

нейтронов нет 1 протон, 1 протон, 1 нейтрон

2 нейтрона В названиях изотопов других

элементов указываются их массовые

числа. Например: 12 6С — углерод-12; В

природе различные элементы имеют разное

число изотопов с разным процентным

содержанием каждого из них. Относительная

атомная масса элемента Аr , которая

приводится в периодической системе, —

это средняя величина массовых чисел

природных изотопов этого элемента с

учетом процентного содержания каждого

изотопа. Например, в природе все атомы

хлора представляют собой два вида

изотопов: 35Cl (процентное содержание

75,5%) и 37Сl (24,5%). Относительная атомная

масса хлора:

![]()

25 Радиоактивные элементы и их распад.

Радиоакти́вный распа́д (от лат. radius «луч» и āctīvus «действенный») — спонтанное изменение состава нестабильных атомных ядер (заряда Z, массового числа A) путём испускания элементарных частиц или ядерных фрагментов[1]. Процесс радиоактивного распада также называют радиоакти́вностью, а соответствующие элементы радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, содержащие радиоактивные ядра.

Установлено, что радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута), и некоторые более лёгкие элементы (прометий итехнеций не имеют стабильных изотопов, а у некоторых элементов, например индия, калияили кальция, одни природные изотопы стабильны, другие же радиоактивны).

Естественная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, встречающихся в природе.

Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элементов, полученных искусственным путем через соответствующие ядерные реакции.

Энергетические спектры α-частиц и γ-квантов, излучаемых радиоактивными ядрами, прерывистые («дискретные»), а спектр β-частиц — непрерывный.

Распад, сопровождающийся испусканием альфа-частиц, назвали альфа-распадом; распад, сопровождающийся испусканием бета-частиц, был назван бета-распадом (в настоящее время известно, что существуют типы бета-распада без испускания бета-частиц, однако бета-распад всегда сопровождается испусканием нейтрино или антинейтрино). Термин «гамма-распад» применяется редко; испускание ядром гамма-квантов называют обычноизомерным переходом. Гамма-излучение часто сопровождает другие типы распада.

В

настоящее время, кроме альфа-, бета- и

гамма-распадов, обнаружены распады

сэмиссией нейтрона, протона (а

также двух

протонов), кластерная

радиоактивность,спонтанное

деление. Электронный

захват, позитронный

распад (или ![]() -распад),

а также двойной

бета-распад (и

его виды) обычно считаются различными

типами бета-распада.

-распад),

а также двойной

бета-распад (и

его виды) обычно считаются различными

типами бета-распада.

Некоторые изотопы могут испытывать одновременно два или более видов распада. Например, висмут-212 распадается с вероятностью 64 % в таллий-208 (посредством альфа-распада) и с вероятностью 36 % в полоний-212 (посредством бета-распада).

Образовавшееся в результате радиоактивного распада дочернее ядро иногда оказывается также радиоактивным и через некоторое время тоже распадается. Процесс радиоактивного распада будет происходить до тех пор, пока не появится стабильное, то есть нерадиоактивное ядро, а последовательность возникающих при этом нуклидов называется радиоактивным рядом. В частности, для радиоактивных рядов, начинающихся с урана-238, урана-235 и тория-232, конечными (стабильными) нуклидами являются соответственно свинец-206, свинец-207 и свинец-208.

26Искусственная

радиоактивность — весьма распространенное

явление: в настоящее время получено по

нескольку искусственно-радиоактивных

изотопов для каждого из элементов

периодической системы. Общее число

известных искусственно-радиоактивных

изотопов превышает 1500, тогда как

естественно-радиоактивных изотопов

существует лишь около 40, а число устойчивых

(нерадиоактивных) изотопов равно

260.

Все

три типа излучений — a, b и g, характерные

для естественной радиоактивности,—

испускаются также и искусственно-радиоактивными

веществами. Однако среди

искусственно-радиоактивных веществ

часто встречается еще иной тип распада,

не свойственный естественно-радиоактивным

элементам. Это — распад с испусканием

позитронов — частиц, обладающих массой

электрона, но несущих -положительный

заряд. По абсолютной величине заряды

позитрона и электрона равны.

В

качестве примера образования

позитронно-активного вещества приведем

реакцию, открытую Жолио-Кюри:

![]() При

облучении алюминия a-частицами испускается

нейтрон и образуется изотоп фосфора с

массовым числом 30. Естественный фосфор

содержит только один изотоп с массовым

числом 31. Получаемый по приведенной

реакции изотоп фосфора 3015P является

радиоактивным и распадается с испусканием

позитронов (символ е+) и нейтрино по

схеме

При

облучении алюминия a-частицами испускается

нейтрон и образуется изотоп фосфора с

массовым числом 30. Естественный фосфор

содержит только один изотоп с массовым

числом 31. Получаемый по приведенной

реакции изотоп фосфора 3015P является

радиоактивным и распадается с испусканием

позитронов (символ е+) и нейтрино по

схеме

![]() Период

полураспада фосфора 3015P равен 2,5 мин;

продуктом его распада является устойчивый

изотоп кремния 3014Si.

Период

полураспада фосфора 3015P равен 2,5 мин;

продуктом его распада является устойчивый

изотоп кремния 3014Si.

27 Теория химического строения.

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова

Атомы в молекулах соединены друг с другом в определенной последовательности согласно их валентностям. Последовательность межатомных связей в молекуле называется ее химическим строением и отражается одной структурной формулой (формулой строения).

Химическое строение можно устанавливать химическими методами. (В настоящее время используются также современные физические методы).

Свойства веществ зависят от их химического строения.

В начале девятнадцатого века среди западных химиков безраздельно господствовала электрохимическая теория Дэви — Берцелиуса. Согласно теории Йенса Берцелиуса (1779—1848), в каждом химическом соединении отличали две его части: одну часть, заряженную электроположительно, другую — электроотрицательно. Соответственно сказанному все элементы Берцелиус располагал в ряд, причем кислород самым электроотрицательным элементом, калий самым электроположительным. Наиболее электроотрицательные элементы Берцелиус назвал металлоидами, наиболее электроположительные — металлами.

В тридцатых годах своими работами французский химик Ж. Б. Дюма нанес удар по теории Дэви — Берцелиуса, выдвинув для органических соединений свою, так называемую, теорию типов. Дюма утверждал, что не столько природа сложного тела, сколько расположение в нем атомов, одинаковость типа, обуславливают химические свойства соединения. Однако эти воззрения Дюма скоро в свою очередь натолкнулись на целый ряд затруднений и противоречий.

В дальнейшем огромным шагом вперед в проблеме развития основных химических понятий явилась так называемая унитарная система, или теория французских химиков, Ш. Жерара и О. Лорана. Наиболее существенной чертой этой теории было последовательное приложение к химическим соединениям нового учения. Лорану и Жерару принадлежит заслуга разграничения понятий о частице, атоме и эквиваленте. Однако наиболее принципиальным вопросом, вызвавшим бурные споры между ведущими химиками Запада, был вопрос о возможности выражать формулами строение химических соединений.

По свойствам данного вещества можно определить строение его молекулы, а по строению молекулы - предвидеть свойства.

Атомы и группы атомов в молекуле оказывают взаимное влияние друг на друга.

Теория Бутлерова явилась научным фундаментом органической химии и способствовала быстрому ее развитию. Опираясь на положения теории, А.М. Бутлеров дал объяснение явлению изомерии, предсказал существование различных изомеров и впервые получил некоторые из них.

28 Ковалентная связь. Метод валентных связей.

бразование ковалентной связи можно рассматривать в рамках двух методов квантовой химии:метода валентных связей и метода молекулярных орбиталей.

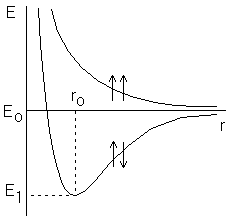

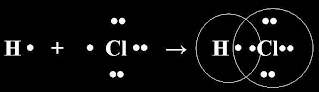

В 1916 г. американский ученый Льюис высказал предположение о том, что химическая связь *образуется за счет обобществления двух электронов. При этом электронная оболочка атома стремится по строению к электронной оболочке благородного газа. В дальнейшем эти предположения послужили основой для развития метода валентных связей. В 1927 г. Гайтлером и Лондоном был выполнен теоретический расчет энергии двух атомов водорода в зависимости от расстояния между ними. Оказалось, что результаты расчета зависят от того, одинаковы или противоположны по знаку спины * взаимодействующих электронов. При совпадающем направлении спинов сближение атомов приводит к непрерывному возрастанию энергии системы. При противоположно направленных спинах на энергетической кривой имеется минимум, т.е. образуется устойчивая система – молекула водорода Н2 (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Зависимость энергии от расстояния между атомами водорода при однонаправленных и противоположно направленных спинах.

Межъядерное расстояние r0, соответствующее минимуму, называется длиной связи, а энергия связи равна глубине потенциальной ямы E0–E1, где Е0 – энергия двух невзаимодействующих атомов, находящихся на бесконечном расстоянии друг от друга.

Образование химической связи между атомами водорода является результатом взаимопроникновения (перекрывания) электронных облаков. Вследствие этого перекрывания плотность отрицательного заряда в межъядерном пространстве возрастает, и положительно заряженные ядрапритягиваются к этой области. Такая химическая связь называется ковалентной.

Представления о механизме образования молекулы водорода были распространены на более сложные молекулы. Разработанная на этой основе теория химической связи получила название метода валентных связей (метод ВС). В основе метода ВС лежат следующие положения:

1) Ковалентная связь образуется двумя электронами с противоположно направленными спинами, причем эта электронная пара принадлежит двум атомам.

2) Ковалентная связь тем прочнее, чем в большей степени перекрываются электронные облака.

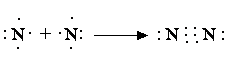

Комбинации двухэлектронных двухцентровых связей, отражающие электронную структуру молекулы, получили название валентных схем. Примеры построения валентных схем:

![]()

В валентных схемах наиболее наглядно воплощены представления Льюиса об образовании химической связи путем обобществления электронов с формированием электронной оболочки благородного газа: для водорода– из двух электронов (оболочка He), для азота – из восьми электронов (оболочка Ne).

Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность и поляризуемость.

Насыщаемость ковалентной связи обусловлена ограниченными валентными возможностями атомов, т.е. их способностью к образованию строго определенного числа связей, которое обычно лежит в пределах от 1 до 6. Общее число валентных орбиталей в атоме, т.е. тех, которые могут быть использованы для образования химических связей, определяет максимально возможную валентность элемента. Число ужеиспользованных для этого орбиталей определяет валентность элемента в данном соединении.

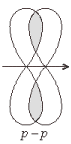

|

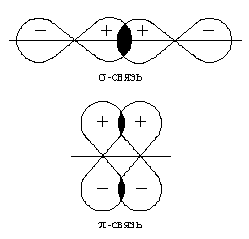

После образования между двумя атомами σ-связи для остальных электронных облаков той же формы и с тем же главным квантовым числом * остается только возможность бокового перекрывания по обе стороны от линии связи. В результате образуется π-связь. Она менее прочна, чем σ-связь: перекрывание происходит диффузными боковыми частями орбиталей. Каждая кратная связь (например, двойная или тройная) всегда содержит только одну σ-связь. Число σ-связей, которые образует центральный атом в сложных молекулах или ионах, определяет для него значение координационного числа. Например, в молекуле NH3 и ионе NH4+ для атома азота оно равно трем и четырем. Образование σ-связей фиксирует пространственное положение атомов относительно друг друга, поэтому число σ-связей и углы между линиями связи, которые называются валентными углами, определяют пространственную геометрическую конфигурацию молекул.

При оценке степени перекрывания электронных облаков следует учитывать знаки волновых функций * электронов. При перекрывании облаков с одинаковыми знаками волновых функций электронная плотность в пространстве между ядрами возрастает. В этом случае происходит положительное перекрывание, приводящее к взаимному притяжению ядер. Если знаки волновых функций противоположны, то плотность электронного облака уменьшается (отрицательное перекрывание), что приводит к взаимному отталкиванию ядер.

Поляризуемость рассматривают на основе представлений о том, что ковалентная связь может бытьнеполярной (чисто ковалентной) или полярной *.

Важными характеристиками химической связи являются также ее длина и кратность. Длина связиопределяется расстоянием между ядрами связанных атомов в молекуле. Как правило, длина химической связи меньше, чем сумма радиусов атомов, за счет перекрывания электронных облаков. Кратность связиопределяется количеством электронных пар, связывающих два атома, например:

этан H3C–CH3 одинарная связь (σ-связь)

этилен H2C=CH2 двойная связь (одна σ-связь и одна π-связь)

ацетилен HC≡CH тройная связь (одна σ-связь и две π-связи).

29 Неполярная и полярная ковалентная связь

|

Виды

химической связи: ковалентная (полярная

и неполярная), ионная, их сходство и

различие.

Химическая

связь — это взаимодействие частиц

(атомов, ионов), осуществляемое путем

обмена электронами. Различают несколько

видов связи.

При ответе на данный вопрос следует

подробно остановиться на характеристике

ковалентной и ионной связи.

Ковалентная связь образуется в

результате обобществления электронов

(с образованием общих электронных

пар), которое происходит в ходе

перекрывания электронных облаков. В

образовании ковалентной связи участвуют

электронные облака двух атомов.

Различают две основные разновидности

ковалентной связи: а) неполярную и б)

полярную.

а) Ковалентная неполярная связь

образуется между атомами неметалла

одного и того лее химического элемента.

Такую связь имеют простые вещества,

например О2; N2; C12. Можно привести схему

образования молекулы водорода: |

30 Способы выражения ковалентной связи.

КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ - это связь, возникающая между атомами за счет образования общих электронных пар (Например, H2, HCl, H2O, O2).

По степени смещенности общих электронных пар к одному из связанных ими атомов ковалентная связь может быть полярной и неполярной.

А) КОВАЛЕНТНАЯ НЕПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ (КНС) - образуют атомы одного и того же химического элемента - неметалла (Например, H2, O2, О3).

Механизм образования связи.

Каждый атом неметалла отдает в общее пользование другому атому наружные не спаренные электроны. Образуются общие электронные пары. Электронная пара принадлежит в равной мере обоим атомам.

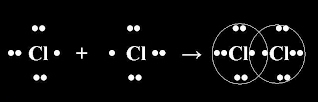

Рассмотрим механизм образования молекулы хлора:

Cl2 – кнс.

Электронная схема образования молекулы Cl2:

Структурная формула молекулы Cl2:

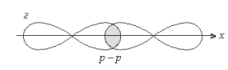

σ

Cl – Cl , σ (p – p) - одинарная связь

Демонстрация образования молекулы водорода

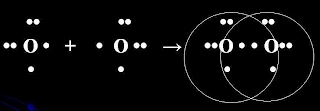

Рассмотрим механизм образования молекулы кислорода:

О2 – кнс.

Электронная схема образования молекулы О2:

Структурная формула молекулы О2:

σ

О = О

π

В молекуле кратная, двойная связь:

Одна σ (p – p)

и одна π (р – р)

Демонстрация образования молекул кислорода и азота

Б) КОВАЛЕНТНАЯ ПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ (КПС) - образуют атомы разных неметаллов, отличающихся по значениям электроотрицательности (Например, HCl, H2O).

Встречаются исключения, когда ковалентную связь образуют атом неметалла и металла!

Например, AlCl3, разница в электроотрицательности ∆<1.7, т.е. ∆ = 3,16 (Cl) – 1,61(Al) = 1,55

Электроотрицательность (ЭО) - это свойство атомов одного элемента притягивать к себе электроны от атомов других элементов.

Самый электроотрицательный элемент – фтор F

Электроотрицательность можно выразить количественно и выстроить элементы в ряд по ее возрастанию. Наиболее часто используют ряд электроотрицательности элементов, предложенный американским химиком Л. Полингом.

Таблица. Электроотрицательности (ЭО) некоторых элементов (приведены в порядке возрастанияЭО).

Элемент |

K |

Na |

Ca |

Al |

H |

Br |

N |

Cl |

O |

F |

ЭО |

0.82 |

0.93 |

1 |

1.61 |

2.2 |

2.96 |

3.04 |

3.16 |

3.44 |

4.0 |

Механизм образования связи.

Каждый атом неметалла отдает в общее пользование другому атому свои наружные не спаренные электроны. Образуются общие электронные пары. Общая электронная пара смещена к более электроотрицательному элементу.

Рассмотрим механизм образования молекулы хлороводорода:

НCl – кпс.

Электронная схема образования молекулы НCl:

Структурная формула молекулы НCl:

σ

Н → Cl ,

σ (s – p)

- одинарная связь σ, смещение электронной плотности в сторону более электроотрицательного атома хлора (→)