- •1 Общая часть

- •1 Общая часть

- •1.2. Географо-экономическая характеристика

- •1.2.1. Местоположение объекта (мпи)

- •1.2.2. Рельеф месторождения

- •1.2.3. Гидрографическая сеть

- •1.2.4 Климат

- •1.2.5. Населенность района

- •1.2.6. Экономическое развитие района

- •1.2.7. Транспортные условия

- •1.2.8. Населенность района

- •1.2.9. Коэффициенты, влияющие на сметную стоимость проектируемых работ

- •2.1 Геологическая часть

- •2.1.1. Стратиграфия и литология мпи

- •2.1.2. Геолого-съемочные работы

- •2.1.3. Магматизм и вулканизм

- •2.1.5. Морфология и условия залегания рудных

- •2.1.6. Вещественный состав руды

- •2.1.7 Генезис месторождения

- •2.2 Гидрогеологические условия месторождения мпи

- •2.3 Горнотехнические условия мпи

- •2.5 Геофизическая характеристика мпи

- •3.Производственно-методическая часть

- •3.1.4. Геохимические работы

- •3.1.5. Горнопроходческие работы

- •3.1.6. Разведочное бурение

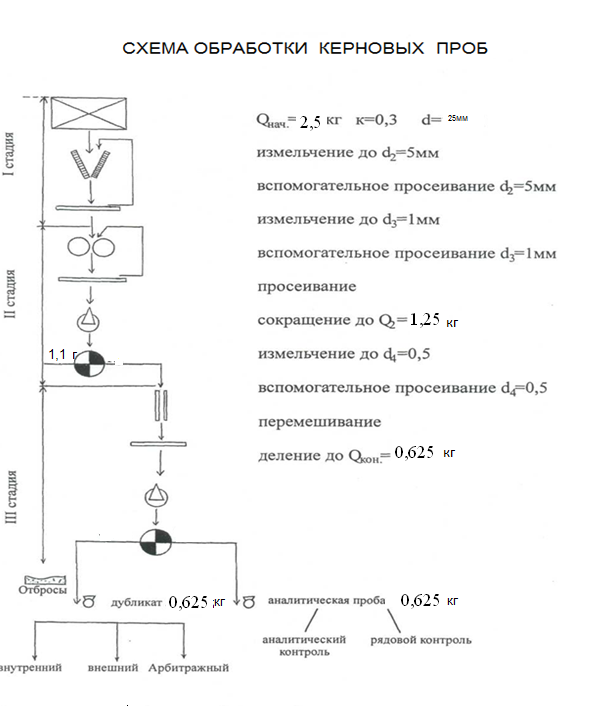

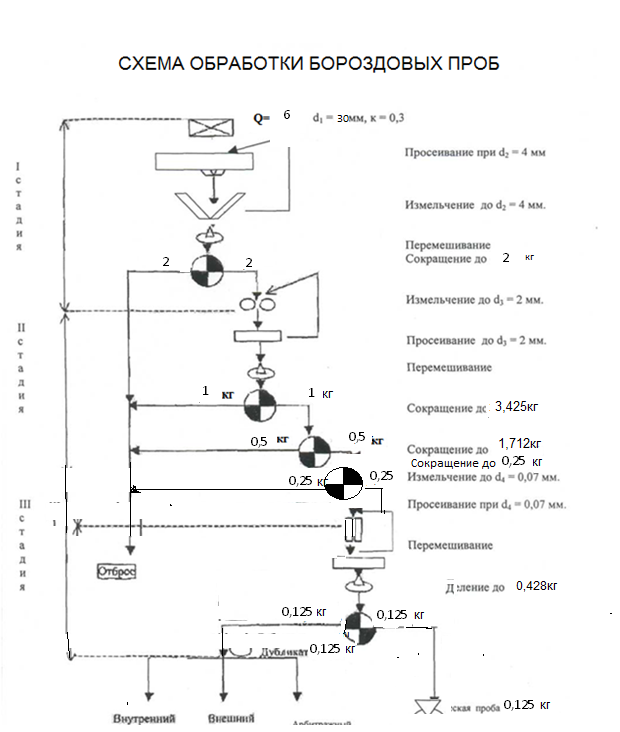

- •3.1.7. Опробование

- •При отборе проб необходимо соблюдать следующие основные правила:

- •Техническая характеристика дробилок.

- •3.2.2 Документация скважин

- •О заложении буровой скважины №

- •На ликвидацию керна

- •3.2.4 Документация опробования

- •3.2.5 Составление сводной документации

- •3.4 Сводная таблица проектируемых работ

Техническая характеристика дробилок.

Дробилка щековая 100*60(модель 58-ДР)

Техническая характеристика

Размер загрузочного отверстия в мм…………………………..100*60

Производительность в кг/час………………………………….........1,5

При ширине разгрузочной щели 6мм………………………….......230

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=3…………………………........190

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=1…………………………........160

Число оборотов в минуту ……………………………………...500-600

Потребляемая мощность электродвигателя в кВт………..........…..1,5

Габариты в мм:

длина……………………………………...........……………….355

ширина………………………………………............………….333

высота………………………………………............…………..372

Вес электродвигателя в кг…………………….............……………..72

Дробилка валковая

Техническая характеристика

Размеры валков ………………………………...………………200*125

Максимальная крупность питания в мм……………............……….15

Размер щели в мм………………………………....……………..2,0-5,0

Производительность в кг/час……………………….......………..20-40

Число оборотов в минуту……………………………...………100-170

Потребляемая мощность в кВт……………………..........…………1,1

Габариты в мм:

длина ………………………………………..........……………800

ширина……………………………………………..........……..700

высота……………………………………………..........……...300

Дисковый истиратель 60-ДР

Техническая характеристика

Диаметр диска в мм………………………………..........……….…175

Крупность питания в мм…………………………...........…………2-3

Производительность при измельчении до 0,15мм в кг/час до 20

Число оборотов в минуту ………………………..……………450-560

Потребляемая мощность в кВт………………….........…………….0,5

Габариты в мм:

длина …………………………………….......………………..500

ширина …………………………………….......………….…...300

высота …………………………………........…………….……400

Вес в кг …………………………………........………….………30

Просеивание – проводится с целью достижения полного измельчения материала после каждой операции дробления, а также для того, чтобы избежать переизмельчения пробы в процессе ее обработки. Просеивание осуществляется на ситах и грохотах. Диаметры сит 1;2;3;4;5;6мм, грохота 250;100;50;25мм.

Перемешивание – производится после каждой стадии дробления с целью получения однородной массы раздробленного материала. Перемешивание будет осуществляться способом кольца и конуса. Оно проводится на платформе из плотно сбитых досок, в помещении с цементным полом.

Небольшие пробы обрабатываются на столах, обитых жестью.

Сокращение – производится после перемешивания проб. Сокращение осуществляется методом квартования – на ровной и плотной площадке, разравнивается в виде плоского диска одной толщины, диаметром около 1,5 м.

3.1.8 Лабораторные исследования руд и пород

Для определения качества и количества проектом предусматривается следующие виды анализов:

-спектральный

-химический

-пробирный

Все секционные пробы, которые отбираются при поисковых и разведочных работах являются рядовыми и берутся для установления границ промышленных руд. В рядовых рудах определяется только главные и вредные полезные компаненты, содержание котрых определяет кондиционность руд и их сортность. Часто рядовые пробы объединяют: для получения групповых проб: для сокращения объема работ по обработке и анализу проб.

Все рядовые пробы как правило анализируют на Au, Ag, а так же на компаненты: Cu, Ab, Zn, G, Bi, и др. содержание, котрых учитывается при оконтуривание рудных тел по мощности. Другие полезные компаненты (кремнезем- для кислых флюсов) и вредные примеси (мышьяк, углерод, глинозем, сурьма и др.) определяются обычно по групповым пробам. Групповые пробы составляются объединением навесок из дубликатов рядовых проб. Навески берутся пропорционально отобранной пробы.

Преимущественно: возможность объеденять керновые и бороздовые пробы при разных выходах керна.

Спектральный анализ позволяет выявить весьма низкое содержание некоторых компанентов служит для отбраковки на химический анализ, спектральный анализ является дешевом методом. Для анализа используют навески массой 20-50г.

Химический анализ. Его результат используют для окнтуривания рудных тел и подсчета запасов. Масса проб 500-100г. По сравнению со спектральным анализом обладает меньшей чувствительностью, но большей точностью.

Пробирный анализ является основой для подсчета запасов золота. Согласно требованиям вес аналитической пробы следует применять не менее 400г. С целью отбраковки вес без исключения бороздовые пробы будут подвергнуты те пробы, которые при спектрозолотометрическом анализе покажут покажут содержание золота 0,5г/т и более, что по опыту работы составляет 70%.

Проектом предусматривается следующие виды контроля анализов:

-внутренний контроль

-внешний контроль

-арбитражный контроль

Внутренний контроль предназначен для определения фактических величин случайных погрешностей рядовых анализов и соответственно их предельно допустимых средне квадратичных погрешностей. Контроль производится путем анализа зашифрованных контрольных проб, отобранных из дубликата аналитических проб в той же лаборатории, которая выполняет основные анализы.

Внешний контроль предназначен для оценки величин систематических расхождений между результатами, полученными в основной и контрольных лабораториях. Лаборатория утверждается в качестве контрольной министерством ГРР.

Объем внутреннего и внешнего контроля должен обеспечить представительность выборки по каждому классу содержания и периоду разведки. В случае большого числа анализируемых проб, 2000 и более в год на контрольные анализы, направляется 5% от общего количества, при меньшим числе проб по каждому выделенному содержание должно быть выполнено не менее 30 контрольных анализов, за контрольный период.

При выявлении недопустимых ошибок результаты основных анализов бракуются и все пробы подлежат повторному анализу с выполнением внутреннего геологического контроля.

Арбитражный контроль, организуемый заказчиком в случае установления внешним контролем систематических расхождений между результатами анализов выполненных в основной и контролируемой лаборатории. На арбитражный контроль направляются хранящиеся в лаборатории дубликаты рядовых проб. Арбитражный контроль выполняется в лаборатории утвержденной в качестве арбитражной министерством производящих ГРР. Без проведения контроля введения поправочных коэффициентов не допускается. Согласно инструкции ГКЗ для контроля отбирается 30-50 проб (для каждого вида контроля).

3.1.9 Топографо-геодезические работы

Цель топографо-геодезических работ заключается:

-разбивка профилей и магистралей

-привязка профилей к тригопунктам

-привязка горных выработок и буровых скважин и установление координат

-построение топографических карт

-контроль и приемка геодезических карт.

Разбивка магистралей производится по контуру участка работ, магистрали прокладываются прямолинейно и служат основой для разбивки профилей. Смещение линии профиля от заданной точки на магистрали допускается не более 30м.

Контроль и приемка топографо-геодезических работ выполняется старшим топографом партии и старшим геодезистом экспедиции. Завершение топографо-геодезических работ должны быть приняты со 100% проверкой всей документации.

3.2Геологическая документация

3.2.1 Проектируемая организация геологической документации

Геологическая документация при геологоразведочных работах представляет точную и систематическую фиксацию наблюдений за строением месторождений в естественных обнажениях, горных выработках и буровых скважинах. Объектами геологической документации являются:

-каменный материал (керн, шлам)

-текстовый материал (полевые книжки, дневники, журналы)

-табличный материал (таблицы и диаграммы опробования, выход керна и т.п.)

-графический материал (зарисовка, планы, карты, разрезы)

-фотографический материал (фотографии обнажений, горных выработок и т.п.)

С помощью фотографий документируют характер и особенности ландшафта, условия залегания пород, особенности их залегания и строения, естественные и искусственные обнажения, кроме того фотографируют образцы руд и минералов. Выполняют микрофотографии шлифов и аншлифов.

Перед разведкой того или иного месторождения необходимо: -составить краткую инструкцию о порядке документации месторождения, в которой следует предусмотреть систему нумерации поисковых и разведочных выработок, увязав его с системой нумераций на стадии поисковых работ;

-наметить очередность и сроки документации различных выработок;

-подобрать исполнителей документации и лиц, ответственных за сохранность материалов документации;

-составить эталонную коллекцию горных пород и минеральных образований;

-разработать систему условных обозначений (легенду), которая не должна отличаться от типовой легенды.

Вся документация ведется в двух экземплярах. Записи и зарисовки, сделанные непосредственно в выработках, переписываются и перерисовываются начисто в тот же день. Это правило должно строго соблюдаться. Первичные документация разведочных выработок ведется по установленным стандартным документационным формам (журнал и реестры должны быть сшиты, переплетены, пронумерованы и скреплены печатью партии).

План расположения выработок и скважин является одним из важнейших документов, его следует своевременно пополнять. Ведется такой план на инструментальной топографической или маркшейдерской основе.

3.2.2 Документация горноразведочных работ

При геологической документации горноразведочных выработок, в полевой книжке дается ее описание и зарисовки. Зарисовка делается на миллиметровке в масштабах 1:20 до 1:100. На зарисовках производятся данные о номере выработки, масштабе, азимут направления, шкала расстояний, номера и места взятия проб, дата начала и окончания зарисовки.

Зарисовка канав проводится после ее проходки, по одной длиной стенки канавы и дну, противоположная стенка документируется, если в ней наблюдаются существенные особенности геологического строения горных пород и оруденения.

В шурфах, пересекающих пологолежащие слои горных пород или пологие рудные тела, зарисовывают все четыре стенки, на каждой стенки, на каждой стенке указывают видимый угол наклона пластов и азимут простирания стенок шурфа. Обычно зарисовывают две взаимоперпендикулярные стенки по простиранию и падению, а иногда и одну стенку, если она дает возможность точно зафиксирует морфологические особенности вскрытого рудного тела и его структурные соотношения с вмещающими породами.

В штреках документируют кровлю и забой выработки в процессе их проходки. Стенки штреков при малой мощности рудных тел и горизонтальном их залегании рекомендуется зарисовывать. На зарисовке стенки изображают также поперечные тектонические нарушения. Основное внимание при документации штреков необходимо обращать на те геологические особенности, которое с наибольшей полнотой вскрываются в выработках, заданных по простиранию. Поэтому при документации штреков должно быть изучены, зарисованы и описаны и описаны все поперечные складчатые и разрывные структуры, изменения горных пород и руд по простиранию. Забои штреков зарисовывают через определенные интервалы (3-5м), в зависимости от сложности геологической ситуации. Одновременно с документацией проводят опробование и отбор образцов.