- •Повреждения голени и голеностопного сустава. Переломы диафиза костей голени

- •Изолированные переломы диафиза малоберцовой кости

- •Изолированные повреждения большеберцовой кости

- •Переломы дистального отдела костей голени

- •Повреждения голеностопного сустава

- •Переломы лодыжек

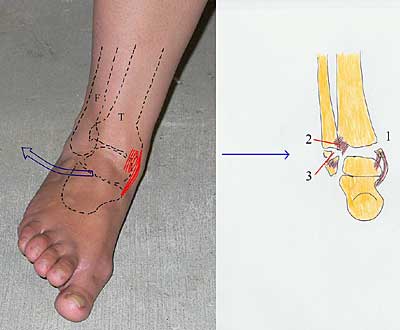

- •1) Разрыв дельтовидной связки; 2) перелом н/з малоберцовой кости;

- •3) Разрыв дистального межберцового синдесмоза; 4) вывих стопы кнаружи.

Переломы дистального отдела костей голени

Клиническая картина переломов дистального отдела костей голени (переломы пилона – расширяющаяся дистальная часть большеберцовой кости, расположенная между диафизом и лодыжками; переломы лодыжек) сходна с клинической картиной переломов лодыжек, диагностика проводится на основании отека, локальной болезненности, ограничения активных и пассивных движений в голеностопном суставе. При внесуставных переломах возможна патологическая подвижность, деформация и крепитация выше линии сустава. Окончательный диагноз можно поставить на основании рентгенографии в двух стандартных проекциях.

Главным принципом лечения является полное восстановление суставной поверхности большеберцовой кости.

При простых (без осколков) внесуставных (А1) и неполных внутрисуставных переломах (В1) без смещения возможно лечение гипсовой повязкой до коленного сустава, а при распространении линии перелома на диафиз – до середины бедра.

При оскольчатых переломах со смещением типа А2 или A3, а также неполных внутрисуставных переломах типа В и полных внутрисуставных переломах типа С1 методом выбора является лечение на скелетном вытяжении за пяточную кость 3 – 5 нед с последующим наложением гипсовой повязки.

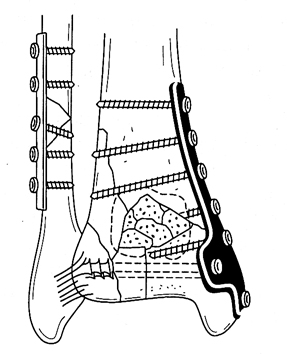

Невозможность добиться полного восстановления суставной поверхности большеберцовой кости является показанием к оперативному лечению. Чаще всего такая ситуация складывается при неполных внутрисуставных переломах типа ВЗ и полных внутрисуставных переломах типа С (так называемых переломов пелона), особенно–с импрессией суставной поверхности. Стабильный остеосинтез с точным сопоставлением суставной поверхностью может быть достигнут при помощи погружной фиксации пластинами, винтами, спицами, часто с костной пластикой образовавшихся дефектов (рис. 8).

Рис.8. Остеосинтез перелома пилона опорной пластиной и н/з м/берцовой кости компрессирующей пластиной.

Разрушение суставной поверхности при внутрисуставных переломах является причиной развития в отдаленные сроки посттравматического деформирующего артроза, появления болей и ограничения подвижности в голеностопном суставе. Эти осложнения тем более выражены, чем позже и менее тщательно выполнена репозиция.

Повреждения голеностопного сустава

Повреждения голеностопного сустава являются одним из частых видов травм и нередко приводят к длительной утрате трудоспособности, а в ряде случаев – к инвалидизации пострадавших.

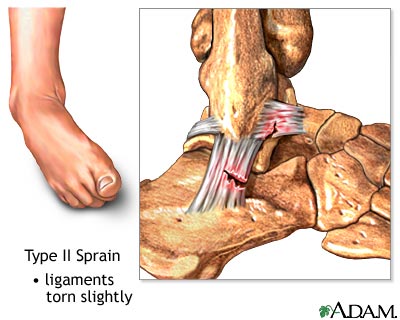

Анатомо-биомеханические особенности. Голеностопный сустав выдерживает наибольшую массу тела на единицу площади по сравнению с другими суставами человеческого тела. Данный сустав образован нижними эпифизами костей голени и таранной костью таким образом, что тело таранной кости входит в «вилку», образованную суставными поверхностями берцовых костей. По внутренней поверхности сустав ограничен внутренней лодыжкой и укреплен мощной дельтовидной связкой, располагающейся веерообразно. С наружной поверхности голеностопный сустав ограничен наружной лодыжкой и укреплен наружным связочным комплексом голеностопного сустава, состоящим из трех связок: задней таранно-малоберцовой, пяточно-малоберцовой и передней таранно-малоберцовой. Соединительнотканное сочленение берцовых костей на уровне нижней трети голени называют дистальным межберцовым синдесмозом, который формируется из трех составляющих: утолщенной нижней части межкостной мембраны (в середине) и мощных передней и задней связок наружной лодыжки. По выражению некоторых авторов, дистальный межберцовый синдесмоз является «ключом» голеностопного сустава, неся основную нагрузку по удержанию «вилки» берцовых костей и препятствуя их расхождению (рис. 9).

Рис.9. Связки, укрепляющие голеностопный сустав:

1 – дельтовидная, 2 – задняя таранно-малоберцовая, 3 – пяточно-малоберцовая, 4 – передняя таранно-малоберцовая.

Таким образом, в стабилизации голеностопного сустава участвуют как костные образования, так и связки. При повреждениях голеностопного сустава, как правило, переломы сочетаются с повреждениями связочного аппарата, что необходимо учитывать при постановке диагноза и определении лечебной тактики.

Являясь сложным, голеностопный сустав осуществляет большой спектр разнообразных движений: тыльное и подошвенное сгибание, отведение (абдукцию), приведение (аддукцию), пронацию (поворот стопы подошвенной поверхностью кнаружи – рис.10а), супинацию (поворот стопы подошвенной поверхностью кнутри – рис.10б), наружную и внутреннюю ротацию.

а

б

Рис.10. движения в голеностопном суставе:

А – пронация, б – супинация.

Смещения, репонированные анатомически неточно, часто приводят к нарушению этих движений и развитию посттравматического артроза.

Повреждения голеностопного сустава можно условно разделить на три группы:

повреждения мягкотканых его компонентов (связочный аппарат, капсула сустава);

повреждения костных компонентов;

смешанные повреждения.