- •Тестовые вопросы по физиологии для студентов

- •1 Курса по специальности «Фармация» на 2013-2014 учебный год

- •Полезное время

- •Изотоническим

- •Реобаза

- •Одностороннее проведение возбуждения

- •Одностороннее проведение возбуждения

- •Двухстороннее проведение возбуждения.

- •Одностороннее проведение возбуждения

- •Нервный центр

- •Двухстороннее проведение возбуждения.

- •Хлорид натрия накладывается на разрез зрительных бугров, время рефлекса

- •Рецептор

- •Шейном отделе спинного мозга

- •Сером веществе цнс

- •Центральным тонусом

- •Обратной афферентацией

- •Общим конечным путем

- •Последовательная отрицательная индукция

- •Кортизон, гидрокортизон, кортикостерон

- •Кортизон, гидрокортизон, кортикостерон

- •Меланоцитостимулирующий гормон.

- •Глюкокортикоиды

- •Альдостерон

- •Регулирует уровень глюкозы в крови

- •Норадреналин

- •Базедова болезнь

- •Рефлекторный спазм сосудов

- •Сократимостью

- •Путь, пройденный частицей крови за единицу времени

- •Отрицательным хронотропным действием

- •Отрицательным хронотропным действием

- •Ацетилхолин

- •Продолговатом мозге

- •Ацетилхолин

- •Серотонин

- •В левом предсердии

- •Можно спокойно выдохнуть после спокойного вдоха

- •Остается в легких после спокойного выдоха

- •Можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха

- •Продолговатом мозге

- •Электрокардиография

- •Гистамин

- •Продолговатом мозге

- •Гипоталамусе

- •Спинном мозге

- •Среднем мозге

- •Гипоталамусе

- •Л.Гальвани

- •Дифференцировочное

- •Дифференцировочное

- •Тестовые задания по правовой компетенций:

- •8. Законодательство Республики Казахстан в области здравоохранения основывается на

- •9. Магистр –

- •10. Бакалавр –

- •11. Университет –

- •Перечень практических навыков

соляную кислоту

муцин

пепсиноген

Гистамин

липазу

237. Добавочные клетки слизистой желудка выделяют

соляную кислоту

пепсиноген

муцин

бикарбонат натрия

аммиак

238. Фермент, проявляющий наибольшую протеолитическую активность

в желудочном соке ребенка:

липаза

пепсин

химозин

гастриксин

пепсиноген

239. Энергетические затраты организма человека в состоянии покоя, при температуре комфорта (18о-200С), натощак, через 12-14 часов после приема пищи:

общий обмен

основной обмен

валовый обмен

тепловой обмен

рабочий обмен

240. Суточная физиологическая норма белков для взрослого человека, не занятого тяжелым физическим трудом (в граммах):

20-40

60-70

80-100

120-140

150-160

241. Суточная физиологическая норма углеводов для взрослого человека в граммах

50-100

150-200

250-300

350-400

450-500

242. Обмен веществ регулируется:

соматической нервной системой

вегетативной нервной системой

кроветворной системой

иммунной системой

нейронами варолиева моста

243. Метод исследования энергообмена человека:

Эстеэиометрия

Спирография и спирометрия

Сфигмография

Калориметрия (прямая и непрямая)

Пневмотахометрия

244. Величина калорического коэффициента белка при окислении в организме:

2,3 ккал

4,1 ккал

5,6 ккал

7,1 ккал

9,3 ккал

245. Величина калорического коэффициента жира при окислении в организме:

2,3 ккал (9,64 кДж)

4,1 ккал (17,17 кДж)

5,6 ккал (23,46 кДж)

7,1 ккал (29,75 кДж)

9,3 ккал (38,94 кДж)

246. Величина калорического коэффициента углеводов при окислении в организме:

2,3 ккал

4,1 ккал

5,6 ккал

7,1 ккал

9,3 ккал

247. Отношение объема выделенного углекислого газа к объему поглощенного кислорода:

Дыхательный коэффициент

Калорический коэффициент кислорода

Минутный объем дыхания

Жизненная емкость легких

Основной обмен

248. Центр обмена веществ находится в:

зрительных буграх

таламусе

Продолговатом мозге

Гипоталамусе

полосатом теле

249. Облигатная (обязательная) реабсорбция происходит в:

собирательных трубочках

дистальных канальцах

проксимальных канальцах

клубочке

юкста-гломерулярном аппарате

250. К функциям потовых желез не относится:

участие в терморегуляции

выделительная

участие в регуляции водно-солевого обмена

реабсорбция

участие в регуляции гомеостаза

251. Центр теплоотдачи и теплопродукции находится в:

коре головного мозга

Спинном мозге

Среднем мозге

Гипоталамусе

Мозжечке

252. Изотермия характерна для:

человека

земноводных

рептилий

пойкилотермных животных

гетеротермных животных

253. Наиболее интенсивно теплообразование происходит:

в печени

в легких

в почках

в коже

в мышцах

254. Отдел нефрона, участвующий в фильтрации

проксимальные канальцы

дистальные канальцы

петля Генле

капсула Шумлянского-Боумена

собирательные трубочки

255. Первичная моча не содержит:

креатинина

белков

мочевину

углеводов

минеральных солей

256. Противоточно-поворотной системой называют:

капсулу Шумлянского-Боумена

проксимальные канальцы

петлю Генле, собирательные трубочки

дистальные канальцы

юкста-гломерулярный аппарат

257. Количество первичной мочи в сутки в норме у взрослого человека:

1-2 л

5-8 л

10-50 л

150-180 л

300-350 л

258. Регуляция мочеобразования осуществляется гормоном.

АДГ

ТТГ

АКТГ

СТГ

ФСГ

259. Структурно-функциональная единица почек

ацинус

юкста- гломерулярный аппарат

мочеточник

малые чашечки

нефрон

260. Центр терморегуляции находится в:

продолговатом мозге

гипофизе

гипоталамусе

среднем мозге

спинном мозге

261. Центр мочеиспускания находится в:

варолиевом мосту

продолговатом мозге

грудном отделе спинного мозга

поясничном отделе спинного мозга

крестцовом отделе спинного мозга

262. Величина гидростатического давления крови в капиллярах клубочка:

90 мм.рт.ст.

70 мм.рт.ст.

50 мм.рт.ст.

20 мм.рт.ст.

10 мм.рт.ст

263. Секреция осуществляется в:

петле Генле

мальпигиевом клубочке

капсуле Шумлянского-Боумена

юкста-гломерулярном аппарате

канальцах

264. Мочеобразовательный аппарат нефрона:

капсула Шумлянского-Боумена, собирательная трубка;

лоханка, чашечки, проксимальный, дистальный канальцы;

лоханка, чашечки, мочеточники, нефрон;

проксимальный и дистальный канальцы;

E. капсула Шумлянского-Боумена, проксимальный, дистальный канальцы, собирательная трубка.

265. Чрезмерное выделение мочи:

A. никтурия

B. олигурия

C. полиурия

D. анурия

E. протеинурия

266. В конечной моче здорового человека не содержится:

аммиак

мочевина

глюкоза

электролиты

креатинин

267. Количество конечной мочи в сутки в норме у взрослого человека:

0, 5-1,0 л

1, 0-1,8 л

2, 5-3,0 л

3, 5-4,0 л

4, 5-5,0 л

268. Количество пота, выделяющееся у человека за сутки в покое и при температуре комфорта

100 мл

500 мл

1000 мм

1500 мл

2000 мл

269.Метод исследования потоотделения:

Эстезиометрия

Иодно-крахмальная проба Минора

Опыт Вертгеймера с кожными мешочками

Периметрия

Термометрия

270. Перегревание тела и подъем его температуры выше 37о С:

гипотермия

изодинаия

гипертермия

гиперметропия

пойкилотермия

271. В петле Генле происходит:

A. синтез ренина:

B. функционирование поворотно-противоточного механизма

C. секреция ПАГ, пенициллина

D. образование ультрафильтрата

E. образование конечной мочи

272. В капсуле с клубочком капилляров происходит:

A. синтез ренина:

B. функционирование поворотно-противоточного механизма

С. секреция ПАГ, пенициллина

D. образование ультрафильтрата

E. образование конечной мочи

273. Характеристика реабсорбции в проксимальном отделе канальцев почки:

A. реабсорбция веществ отсутствует

B. обязательная реабсорбция глюкозы, аминокислот, витаминов,

воды, солей

C. факультативная реабсорбция воды и ионов

D. только реабсорбция воды, составляющая 40-45%

E. обратное всасывание ионов калия

274. Физиологически активные вещества, синтезирующиеся в почках:

A. урокиназа, эритропоэтин

B. энтерокиназа, амилаза

C. андрогены, эстрогены

D. альдостерон, вазопрессин

E. адреналин, норадреналин

275. Вещества, реабсорбирующиеся по механизму вторично-активного транспорта:

A. вода, углекислый газ

B. мочевина, белок

C. глюкоза, аминокислоты

D. ионы хлора

E. ионы натрия

276. Фактор, обуславливающий повышение фильтрационного давления:

A. снижение давления крови в капиллярах клубочка

B. повышение давления крови в капиллярах клубочка

C. снижение суточного почечного кровотока

D. повышение онкотического давления

E. повышение внутрипочечного давления

277. Фильтрующая мембрана капсулы Шумлянского-Боумена состоит:

только из эндотелиальных клеток;

из клеток базальной мембраны и эндотелиальных клеток;

из клеток кубического эпителия и клеток базальной мембраны;

из эндотелиальных клеток, клеток базальной мембраны, клеток подоцитов;

из клеток подоцитов, эндотелиальных клеток.

278. Особенности кровоснабжения почек:

эфферентная артериола шире афферентной;

есть только афферентная артериола;

две системы капилляров, высокое давление в капиллярах клубочка;

одна система капилляров, низкое давление в капиллярах клубочка;

диаметр афферентной и эфферентной артериол одинаков.

279. Мальпигиев клубочек:

находится в петле Генле;

оплетает дистальный каналец;

оплетает проксимальный каналец;

оплетает собирательные трубки;

находится в капсуле Шумлянского-Боумена.

280. Появление глюкозы в моче:

A. никтурия

B. олигурия

C. гипергликемия

D. глюкозурия

E. протеинурия

281. Количество воды, реабсорбируемое (обратно всасывается) в собирательных трубочках:

1-5%

10-15%

25-28%

40-45%

65-70%

282. В конечной моче здорового человека не содержится:

аммиак

мочевина

глюкоза

электролиты

креатинин

283. Количество конечной мочи в сутки в норме у взрослого человека:

0, 5-1,0 л

1, 0-1,8 л

2, 5-3,0 л

3, 5-4,0 л

4, 5-5,0 л

284. Функция потовых желез:

Секреторная

Защита от действия УФИ

Экскреторная

Депонирующая

Защита от химических раздражителей

285. Поле зрения наибольшее для цвета:

белого

синего

желтого

зеленого

красного

286. Диапозон частот звукового восприятия слухового анализатора человека:

6-20000 Гц

6-10000 Гц

16-20000 Гц

10-10000 Гц

16-40000 Гц

287. Рецепторный отдел слухового анализатора

наружный слуховой проход

слуховые косточки

кортиев орган внутреннего уха.

барабанная перепонка

полукружные каналы

288. Остротой зрения называется

пространство, различимое глазом

максимальная способность глаза различать раздельные точки, расположенные на минимальном расстоянии друг от друга

восприятие глубины пространство

оценка расстояния до объекта

пространство, различимое глазом при фиксации взгляда в одной точке

289. Рецепторные клетки зрительного анализатора

палочки, колбочки

волосковые клетки

веретена

горизонтальные клетки

амакриновые клетки

290. В настоящее время наиболее признанной теорией слуха является:

резонансная (Гельмгольц)

микрофонный потенциал Брея

телефонная (Резерфорд)

теория Хартриджа

бегущей волны (Бекеши)

291. В сетчатке существует три разных фоторецептора, воспринимающих цвет

оранжевый, синий, зеленый

бело-черный, красно-зеленый, желто-синий

красный, зеленый, сине-фиолетовый

зеленый, синий, белый

синий, черный, белый

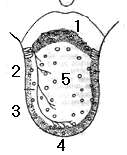

292. Укажите участок языка воспринимающий сладкое:

4

1 2 3 5

4

1 2 3 5

293. Укажите участок языка воспринимающий соленое:

2,3

294. Укажите участок языка воспринимающий кислое:

2,3

295. Укажите участок языка воспринимающий горькое:

1 2 3 4 5

296. Подкорковые центры слухового анализатора

нижние бугры четверохолмия, медиальные коленчатые тела

верхние бугры четверохолмия, латеральные коленчатые тала

вентральные ядра таламуса

дорсальные ядра таламуса

продолговатый мозг

297. Входят в состав лемнискового пути

ядра Голля и Бурдаха

кохлеарные ядра

ядра Дейтерса, Манакова, Бехтерева

промежуточный мозг (латеральные коленчатые тела)

ядро одиночного пучка ствола мозга

298. Вестибулярный анализатор воспринимает:

прикосновение, давление

осязание, изменение ускорения тела в пространстве

ускорение движений, изменение положения тела в пространстве

изменение положения тела в пространстве, прикосновение

давления и вибрацию

299. Пигменты, содержащиеся в колбочках сетчатки глаза

йодопсин, эритролаб, хлоролаб

эритролаб, фусцин, родопсин

фусцин, эритролаб, родопсин

родопсин, хлоролаб, фусцин

хлоролаб, родопсин, серотонин

300. Подкорковые центры зрительного анализатора

верхние бугры четверохолмия, латеральные коленчатые тела

нижние бугры четверохолмия, медиальные коленчатые тела

вентральные ядра таламуса

дорсальные ядра таламуса

продолговатый мозг

301. Теория восприятия цветов, наиболее признанная в настоящее время:

Лавуазьи-Лапласа

Ломоносова-Гельмгольца (трехкомпонентная)

Хартриджа (полихромотическая)

Гранита (наличие доминаторов и модуляторов в сетчатке)

Геринга (наличие колбочек и палочек, воспринимающих бело-черный,

красно-зеленый, желто-синий цвета)

302. Эстезиометр используют для

исследования остроты осязания путем определения порога различения

исследования температурной чувствительности

демонстрации адаптации терморецепторов кожи

демонстрации явления контраста

определения порога вкусовой чувствительности

303. Таблица Сивцева используется для

определения остроты зрения

демонстрации слепого пятна

определения нарушения цветового зрения

демонстрации бинокулярного зрения

определения поля зрения

304. Для исследования воздушной и костной проводимости заука используется:

Стандартные таблицы Гарриса и Бенедикта

Камертон

Таблица Сивцева

Офтальмоскоп

Спирометр

305. Для исследования остроты зрения используется:

Стандартные таблицы Гарриса и Бенедикта

Камертон

Таблица Сивцева

Офтальмоскоп

Спирометр

306. Звукопроводящую систему органа слуха представляет:

А. Вестибулярная лестница

В. Полукружные каналы

С. Преддверие

D. Кортиев орган

Е. Наружное ухо, барабанная перепонка, среднее ухо

307. Под действием света в сетчатке глаза происходят фотохимические процессы в результате, которых родопсин палочек расщепляется на … .

ретиналь и опсин

йодопсин и ретиналь

эритролаб и витамин А

хлоролаб и опсин

витамин А и йодопсин

308. Виды кожной рецепции:

тактильные, фоторецепторы

тепловые, хеморецепторы

болевые, слуховые, тепловые

тактильные, тепловые, болевые

хеморецепторы, фоторецепторы

309. Рефлекторный характер деятельности высших отделов мозга был открыт: