- •Методические указания

- •Модуль №4: «конструкции из дерева и пластмасс»

- •Конструкционная древесина

- •2. Конструкционные пластмассы

- •Вопросы для самопроверки

- •1. Особенности расчета по предельным состояниям

- •Расчет элементов деревянных конструкций

- •1. Соединения деревянных конструкций

- •2. Соединения пластмассовых конструкций

- •Чалабаев б.М. Методические указания

Вопросы для самопроверки

1. Расскажите о лесных богатствах нашей страны. 2. Какие породы и лесоматериалы применяются в деревянных конструкциях и как они сортируются по качеству? 3. В чем преимущества древесины как конструкционного строительного материала? 4. Каково строение древесины? Что такое пороки и анизотропия древесины и как они влияют на ее прочность? 5. Каковы собственная масса, прочность и жесткость древесины и как на них влияет влажность? 6. При каких условиях древесина гниет и методы защиты ее от гниения? 7. При каких условиях древесина горит и методы защиты ее от горения? 8. Что такое строительная фанера и каковы ее строение и достоинства как конструкционного материала? 9. Какие конструкционные пластмассы применяются для строительных конструкций и каковы их общие достоинства и недостатки? 10. Что такое стеклопластики, их строение, прочность и применение? И. Что такое пенопласты, какова их структура, плотность и применение? 12. Что такое оргстекло, его основное достоинство и применение? 13. Что такое воздухонепроницаемые ткани, каково их строение и где они применяются? 14. Что такое винипласт, каково его основное достоинство и где он применяется? 15. Что такое древесные пластики, их строение, свойства и применение? 16. Какие неорганические конструкционные материалы применяются в конструкциях из дерева и пластмасс?

СРС №12: «Расчет элементов деревянных конструкций»

1. Особенности расчета по предельным состояниям

В конструкциях из дерева и пластмасс также как и в конструкциях из других материалов могут возникать две группы предельных состояний — первая и вторая.

Первая

группа

наиболее опасна. Она определяется

непригодностью к эксплуатации, когда

конструкция теряет несущую способность

в результате разрушения или потери

устойчивости. Этого не происходит,

пока нормальные максимальные

![]() или скалывающие

или скалывающие

![]() напряжения в ее элементах не превосходят

расчетных

(минимальных)

сопротивлений материалов, из которых

они изготовлены. Это условие

записывается формулой

напряжения в ее элементах не превосходят

расчетных

(минимальных)

сопротивлений материалов, из которых

они изготовлены. Это условие

записывается формулой

![]() (1)

(1)

Вторая

группа

менее опасна. Она определяется

непригодностью конструкции к

нормальной эксплуатации, когда она

прогибается до недопустимой величины.

Этого не происходит, пока максимальный

относительный прогиб ее

![]() не превосходит предельно допускаемых

значений. Это условие записывается

формулой

не превосходит предельно допускаемых

значений. Это условие записывается

формулой

![]() (2)

(2)

Целью расчета является не допустить ни первого, ни второго предельного состояний в процессах перевозки, сборки и эксплуатации конструкции. Это выполняется на основании учета нормативных и расчетных нагрузок и сопротивлений материалов.

Нагрузки,

действующие на конструкции, определяются

Строительными нормами и правилами

— СНиП 2.01.07—85 «Нагрузки и воздействия».

При расчете конструкций из дерева и

пластмасс учитываются, главным образом,

постоянная нагрузка от собственного

веса конструкций и других элементов

зданий g

и кратковременные нагрузки от веса

снега S,

давления и отсоса ветра W.

Учитываются также нагрузки от веса

людей и оборудования. Каждая нагрузка

имеет нормативное и расчетное значение.

Нормативное значение удобно обозначать

индексом

![]() .

.

Нормативные нагрузки являются исходными значениями нагрузок. Временные нагрузки определяются в результате обработки данных многолетних наблюдений и измерений. Постоянные нагрузки вычисляются по значениям собственного веса и объема конструкций, прочих элементов здания и оборудования. Нормативные нагрузки учитываются при расчете конструкций по второй группе предельных состояний — по прогибам.

Расчетные

нагрузки определяются на основании

нормативных с учетом их возможной

переменчивости, особенно в большую

сторону. Для этого значения нормативных

нагрузок умножают на коэффициент

надежности по нагрузке

![]() ,

значения которого различны для разных

нагрузок, но все они больше единицы.

Значения распределенных нагрузок даются

в нормах в килопаскалях (кПа), что

соответствует килоньютонам на квадратный

метр (кН/м). В большинстве расчетов

применяются линейные значения нагрузок

(кН/м). Расчетные нагрузки применяются

при расчете конструкций по первой группе

предельных состояний, по прочности

и устойчивости.

,

значения которого различны для разных

нагрузок, но все они больше единицы.

Значения распределенных нагрузок даются

в нормах в килопаскалях (кПа), что

соответствует килоньютонам на квадратный

метр (кН/м). В большинстве расчетов

применяются линейные значения нагрузок

(кН/м). Расчетные нагрузки применяются

при расчете конструкций по первой группе

предельных состояний, по прочности

и устойчивости.

Постоянная нормативная нагрузка «g», действующая на конструкцию, состоит из двух частей: первая часть — нагрузка от всех элементов ограждающих конструкций и материалов, поддерживаемых данной конструкцией. Нагрузка от каждого элемента определяется путем умножения его объема на плотность материала и на шаг расстановки конструкций; вторая часть - нагрузка от собственного веса основной несущей конструкции. При предварительном расчете нагрузку от собственного веса основной несущей конструкции можно определить приближенно, задаваясь реальными размерами сечений и объемами элементов конструкции. Для этого можно также воспользоваться эмпирической формулой

где

![]() -- постоянная нагрузка от веса поддерживаемых

элементов;

-- постоянная нагрузка от веса поддерживаемых

элементов;

![]() — временная снеговая нагрузка;

— временная снеговая нагрузка;

![]() — коэффициент собственного веса.

— коэффициент собственного веса.

В состав этой формулы включаются и другие значительные постоянные нагрузки.

Постоянная

расчетная нагрузка g

равна произведению нормативной на

коэффициент надежности по нагрузке

.

Для нагрузки от собственного веса

конструкций

= 1,1, а для нагрузок от утепления, кровли,

пароизоляции и других

= 1,3. Постоянную нагрузку от обычных

скатных покрытий с углом наклона

удобно относить к их горизонтальной

проекции путем деления ее на

![]() .

.

Нормативная

снеговая нагрузка

определяется исходя из нормативного

веса снегового покрова

![]() ,

который дается в нормах нагрузок

(кН/м2)

горизонтальной проекции покрытия в

зависимости от снегового района

страны. Эту величину умножают на

коэффициент

,

который дается в нормах нагрузок

(кН/м2)

горизонтальной проекции покрытия в

зависимости от снегового района

страны. Эту величину умножают на

коэффициент

![]() ,

учитывающий уклон и другие особенности

формы покрытия. Тогда нормативная

нагрузка

,

учитывающий уклон и другие особенности

формы покрытия. Тогда нормативная

нагрузка

![]() .

При двускатных покрытиях, имеющих

.

При двускатных покрытиях, имеющих

![]() 25°,

=

1, при а ^ 60°

= 0, а при промежуточных углах наклона

60° >

> 25°

= (60° —

°)/35°.

Эта нагрузка является равномерной и

может быть дву- или односторонней.

25°,

=

1, при а ^ 60°

= 0, а при промежуточных углах наклона

60° >

> 25°

= (60° —

°)/35°.

Эта нагрузка является равномерной и

может быть дву- или односторонней.

При

сводчатых покрытиях по сегментным

фермам или аркам равномерная снеговая

нагрузка определяется с учетом

коэффициента

,

который зависит от отношения длины

пролета

![]() к высоте свода

к высоте свода

![]() .

.

При

отношении высоты свода к пролету

![]() 1/8 снеговая нагрузка может быть треугольной

с максимальным значением на одной опоре

и 0,5

на другой и нулевым значением в коньке.

Коэффициенты

,

определяющие величины максимальной

снеговой нагрузки при отношениях

=

1/8, 1/6 и 1/5, соответственно равны 1,8;

2,0 и 2,2.

1/8 снеговая нагрузка может быть треугольной

с максимальным значением на одной опоре

и 0,5

на другой и нулевым значением в коньке.

Коэффициенты

,

определяющие величины максимальной

снеговой нагрузки при отношениях

=

1/8, 1/6 и 1/5, соответственно равны 1,8;

2,0 и 2,2.

Снеговая нагрузка на покрытия стрельчатой формы может определяться как на двускатные, считая условно покрытие двускатным по плоскостям, проходящим через хорды осей полуарок.

Расчетная

снеговая нагрузка равна произведению

нормативной нагрузки на коэффициент

надежности по нагрузке

![]() Для большинства легких деревянных и

пластмассовых конструкций при отношении

нормативных постоянной и снеговой

нагрузок

Для большинства легких деревянных и

пластмассовых конструкций при отношении

нормативных постоянной и снеговой

нагрузок

![]() < 0,8 коэффициент

= 1,6. При больших отношениях этих нагрузок

= 1,4.

< 0,8 коэффициент

= 1,6. При больших отношениях этих нагрузок

= 1,4.

Нагрузка

от веса человека с грузом принимается

равной - нормативная

![]() = 0,1 кН и расчетная

= 0,1 кН и расчетная

![]() =

=

![]() = 0,1 • 1,2 = 1,2 кН.

= 0,1 • 1,2 = 1,2 кН.

Ветровая

нагрузка. Нормативная ветровая нагрузка

w

состоит из давления

![]() и отсоса

и отсоса

![]() ветра. Исходными данными при определении

ветровой нагрузки являются значения

давления ветра, направленного

перпендикулярно поверхностям покрытия

и стен зданий

ветра. Исходными данными при определении

ветровой нагрузки являются значения

давления ветра, направленного

перпендикулярно поверхностям покрытия

и стен зданий

![]() (МПа), зависящие от ветрового района

страны и принимаемые по нормам нагрузок

и воздействий. Нормативные ветровые

нагрузки

(МПа), зависящие от ветрового района

страны и принимаемые по нормам нагрузок

и воздействий. Нормативные ветровые

нагрузки

![]() определяются умножением нормального

давления ветра на коэффициент k,

учитывающий высоту зданий, и аэродинамический

коэффициент

,

учитывающий его форму. Для большинства

зданий из дерева и пластмасс, высота

которых не превышает 10 м, k

= 1. Таким образом, нормативная ветровая

нагрузка на такие здания

определяются умножением нормального

давления ветра на коэффициент k,

учитывающий высоту зданий, и аэродинамический

коэффициент

,

учитывающий его форму. Для большинства

зданий из дерева и пластмасс, высота

которых не превышает 10 м, k

= 1. Таким образом, нормативная ветровая

нагрузка на такие здания

![]() .

.

Аэродинамический

коэффициент

зависит от формы здания, его абсолютных

и относительных размеров, уклонов,

относительных высот покрытий и

направления ветра. На большинство

скатных покрытий, угол наклона которых

не превышает

= 14°, ветровая нагрузка действует в виде

отсоса

![]() .

При этом она в основном не увеличивает,

а уменьшает усилия в конструкциях от

постоянных и снеговых нагрузок и при

расчете может не учитываться в запас

прочности. Ветровая нагрузка должна

обязательно учитываться при расчете

стоек и стен зданий, а также при расчете

конструкций треугольной и стрельчатой

формы.

.

При этом она в основном не увеличивает,

а уменьшает усилия в конструкциях от

постоянных и снеговых нагрузок и при

расчете может не учитываться в запас

прочности. Ветровая нагрузка должна

обязательно учитываться при расчете

стоек и стен зданий, а также при расчете

конструкций треугольной и стрельчатой

формы.

Расчетная

ветровая нагрузка равна нормативной,

умноженной на коэффициент надежности

= 1,4. Таким образом

![]()

Нормативные

сопротивления древесины

![]() (МПа) являются основными характеристиками

прочности древесины чистых от пороков

участков. Они определяются по результатам

многочисленных лабораторных

кратковременных испытаний малых

стандартных образцов сухой древесины

влажностью 12 % на растяжение, сжатие,

изгиб, смятие и скалывание. Например,

образец на сжатие имеет сечение 2 X

2 см и длину 3 см. Результаты этих испытаний

имеют большой разброс. Они обрабатываются

статистически, и с учетом коэффициента

изменчивости ст нормативное

сопротивление вычисляется по формуле

(МПа) являются основными характеристиками

прочности древесины чистых от пороков

участков. Они определяются по результатам

многочисленных лабораторных

кратковременных испытаний малых

стандартных образцов сухой древесины

влажностью 12 % на растяжение, сжатие,

изгиб, смятие и скалывание. Например,

образец на сжатие имеет сечение 2 X

2 см и длину 3 см. Результаты этих испытаний

имеют большой разброс. Они обрабатываются

статистически, и с учетом коэффициента

изменчивости ст нормативное

сопротивление вычисляется по формуле

![]() (3)

(3)

Например,

при сжатии

![]() = 33(1 —2,25*0,105) = 25 МПа. Следовательно,

95 % испытанных образцов древесины будут

при сжатии иметь прочность

= 33(1 —2,25*0,105) = 25 МПа. Следовательно,

95 % испытанных образцов древесины будут

при сжатии иметь прочность

![]() ,

равную или большую, чем ее нормативное

значение.

,

равную или большую, чем ее нормативное

значение.

Значения нормативных сопротивлений практически используются при лабораторном контроле прочности древесины в процессе изготовления деревянных конструкций и при определении несущей способности эксплуатируемых несущих конструкций при их обследованиях.

Расчетные

сопротивления древесины

R

(МПа) — это основные характеристики

прочности реальной древесины элементов

реальных конструкций. Эта древесина

имеет естественные допускаемые

пороки и работает под нагрузками в

течение многих лет. Расчетные сопротивления

получаются на основании нормативных

сопротивлений с учетом коэффициента

надежности по материалу

![]() и коэффициента длительности нагружения

и коэффициента длительности нагружения

![]() по формуле

по формуле

![]()

Коэффициент значительно больше единицы. Он учитывает снижение прочности реальной древесины в результате неоднородности строения и наличия различных пороков, которых не бывает в лабораторных образцах. В основном прочность древесины снижают сучки. Они уменьшают рабочую площадь сечения, перерезая и раздвигая ее продольные волокна, создают эксцентриситет продольных сил и наклон волокон вокруг сучка. Наклон волокон вызывает растяжение древесины поперек и под углом к волокнам, прочность которой в этих направлениях значительно ниже, чем вдоль волокон. Пороки древесины почти в два раза снижают прочность древесины при растяжении и примерно в полтора раза при сжатии. Трещины наиболее опасны в зонах работы древесины на скалывание. С увеличением размеров сечений элементов напряжения при их разрушении уменьшаются за счет большей неоднородности распределения напряжений по сечениям, что тоже учитывается при определении расчетных сопротивлений.

Коэффициент

длительности нагружения

![]() .

Он учитывает, что древесина без

пороков может неограниченно долго

выдерживать лишь около половины той

нагрузки, которую она выдерживает при

кратковременном нагружении в процессе

испытаний. Следовательно, ее длительное

сопротивление

.

Он учитывает, что древесина без

пороков может неограниченно долго

выдерживать лишь около половины той

нагрузки, которую она выдерживает при

кратковременном нагружении в процессе

испытаний. Следовательно, ее длительное

сопротивление

![]() почти вдвое ниже кратковременного.

почти вдвое ниже кратковременного.

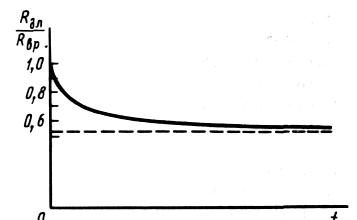

Это

иллюстрируется кривой длительного

сопротивления, полученной в результате

многолетних испытаний (рис. 1). Она

показывает, что отношение

![]() ,

вначале равное единице, уменьшается по

мере увеличения длительности действия

нагрузки до того времени, когда это

отношение становится постоянным. Эта

величина и называется пределом

длительного сопротивления древесины.

Для реальной древесины с допускаемыми

пороками величина предела длительного

сопротивления с учетом того, что

временные нагрузки действуют не постоянно

и длительное сопротивление древесины

несколько выше, достигает 0,66. При

этом затухает и деформация ползучести,

которая была максимальной в начале

нагружения.

,

вначале равное единице, уменьшается по

мере увеличения длительности действия

нагрузки до того времени, когда это

отношение становится постоянным. Эта

величина и называется пределом

длительного сопротивления древесины.

Для реальной древесины с допускаемыми

пороками величина предела длительного

сопротивления с учетом того, что

временные нагрузки действуют не постоянно

и длительное сопротивление древесины

несколько выше, достигает 0,66. При

этом затухает и деформация ползучести,

которая была максимальной в начале

нагружения.

|

Рис. 1. Характеристики прочности древесины вдоль волокон

|

Качество древесины естественно влияет на величины ее расчетных сопротивлений. Древесина 1-го сорта — с наименьшими пороками имеет наибольшие расчетные сопротивления. Расчетные сопротивления древесины 2-го и 3-го сортов соответственно ниже. Например, расчетное сопротивление древесины сосны и ели 2-го сорта сжатию получается из выражения

![]() =

25*0,66/1,25 = 13 МПа.

=

25*0,66/1,25 = 13 МПа.

Расчетные сопротивления древесины сосны и ели сжатию, растяжению, изгибу, скалыванию и смятию приведены в СНиП II.25-80.

Коэффициенты

условий работы

![]() к расчетным сопротивлениям древесины

учитывают условия, в которых изготовляются

и работают деревянные конструкции.

Коэффициент

породы

к расчетным сопротивлениям древесины

учитывают условия, в которых изготовляются

и работают деревянные конструкции.

Коэффициент

породы

![]() учитывает различную прочность древесины

разных пород, отличающихся от прочности

древесины сосны и ели. Коэффициент

нагрузки

учитывает различную прочность древесины

разных пород, отличающихся от прочности

древесины сосны и ели. Коэффициент

нагрузки

![]() учитывает кратковременность действия

ветровой и монтажных нагрузок. При

смятии

= 1,4, при остальных видах напряжений

= 1,2. Коэффициент

высоты сечений

при изгибе древесины клеедеревянных

балок с высотой сечения более 50 см

учитывает кратковременность действия

ветровой и монтажных нагрузок. При

смятии

= 1,4, при остальных видах напряжений

= 1,2. Коэффициент

высоты сечений

при изгибе древесины клеедеревянных

балок с высотой сечения более 50 см

![]() снижается от 1 до 0,8, при высоте сечения

120 см - еще более. Коэффициент

толщины слоев

клеедеревянных элементов

снижается от 1 до 0,8, при высоте сечения

120 см - еще более. Коэффициент

толщины слоев

клеедеревянных элементов

![]() учитывает повышение их прочности при

сжатии и изгибе по мере уменьшения

толщины склеиваемых досок, в результате

чего увеличивается однородность строения

клееной древесины. Значения его

учитывает повышение их прочности при

сжатии и изгибе по мере уменьшения

толщины склеиваемых досок, в результате

чего увеличивается однородность строения

клееной древесины. Значения его

находятся

в пределах 0,95...1,1. Коэффициент

гнутья

![]() учитывает дополнительные напряжения

изгиба, возникающие при выгибе досок

в процессе изготовления гнутых

клеедеревянных элементов. Он зависит

от отношения радиуса выгиба к толщине

досок

учитывает дополнительные напряжения

изгиба, возникающие при выгибе досок

в процессе изготовления гнутых

клеедеревянных элементов. Он зависит

от отношения радиуса выгиба к толщине

досок

![]() и имеет значения 1,0...0,8 при увеличении

этого отношения от 150 до 250. Коэффициент

температуры

и имеет значения 1,0...0,8 при увеличении

этого отношения от 150 до 250. Коэффициент

температуры

![]() учитывает снижение прочности древесины

конструкций, работающих при температуре

от +35 до +50 °С. Он уменьшается от 1,0 до

0,8. Коэффициент

влажности

учитывает снижение прочности древесины

конструкций, работающих при температуре

от +35 до +50 °С. Он уменьшается от 1,0 до

0,8. Коэффициент

влажности

![]() учитывает снижение прочности древесины

конструкций, работающих во влажной

среде. При влажности воздуха в

помещениях от 75 до 95 %

= 0,9. На открытом воздухе в сухой и

нормальных зонах

= 0,85. При постоянном увлажнении и в воде

= 0,75. Коэффициент

концентрации

напряжения

учитывает снижение прочности древесины

конструкций, работающих во влажной

среде. При влажности воздуха в

помещениях от 75 до 95 %

= 0,9. На открытом воздухе в сухой и

нормальных зонах

= 0,85. При постоянном увлажнении и в воде

= 0,75. Коэффициент

концентрации

напряжения

![]() = 0,8 учитывает местное снижение прочности

древесины в зонах врезками и отверстиями

при растяжении. Коэффициент

длительности

нагрузок

= 0,8 учитывает местное снижение прочности

древесины в зонах врезками и отверстиями

при растяжении. Коэффициент

длительности

нагрузок

![]() = 0,8 учитывает снижение прочности

древесины в результате того, что

длительные нагрузки составляют

иногда более 80 % от общей суммы нагрузок,

действующих на конструкцию.

= 0,8 учитывает снижение прочности

древесины в результате того, что

длительные нагрузки составляют

иногда более 80 % от общей суммы нагрузок,

действующих на конструкцию.

Модуль

упругости древесины,

определенный при кратковременных

лабораторных испытаниях,

![]() МПа. При учете деформаций при длительном

нагружении, при расчете по прогибам

МПа. При учете деформаций при длительном

нагружении, при расчете по прогибам

![]() МПа

.

МПа

.

Нормативные и расчетные сопротивления строительной фанеры были получены теми же способами, что и для древесины. При этом учитывалась ее листовая форма и нечетное число слоев с взаимно перпендикулярным направлением волокон. Поэтому прочность фанеры по этим двум направлениям различна и вдоль наружных волокон она несколько выше.

Наиболее

широко применяется в конструкциях

семислойная фанера марки ФСФ. Ее расчетные

сопротивления вдоль волокон наружных

шпонов равны: растяжению

![]() = 14 МПа, сжатию

= 14 МПа, сжатию

![]() = 12 МПа, изгибу из плоскости

= 12 МПа, изгибу из плоскости

![]() = 16 МПа, скалыванию в плоскости

= 16 МПа, скалыванию в плоскости

![]() = 0,8 МПа и срезу

= 0,8 МПа и срезу

![]() = 6 МПа. Поперек волокон наружных шпонов

эти величины соответственно равны:

растяжению

= 9 МПа, сжатию

= 8,5 МПа, изгибу

= 6,5 МПа, скалыванию

= 0,8 МПа, срезу

=

= 6 МПа. Модули упругости и сдвига вдоль

наружных волокон равны соответственно

= 6 МПа. Поперек волокон наружных шпонов

эти величины соответственно равны:

растяжению

= 9 МПа, сжатию

= 8,5 МПа, изгибу

= 6,5 МПа, скалыванию

= 0,8 МПа, срезу

=

= 6 МПа. Модули упругости и сдвига вдоль

наружных волокон равны соответственно

![]() МПа и

МПа и

![]() = 750 МПа и поперек наружных волокон

= 750 МПа и поперек наружных волокон

![]() МПа

и

= 750 МПа.

МПа

и

= 750 МПа.

Бакелизированная фанера имеет значительно более высокие расчетные сопротивления, достигающие при сжатии = 32 МПа. Расчетные сопротивления, модули упругости, сдвига и коэффициенты Пуассона , приведены в СНиП.

Нормативные и расчетные сопротивления конструкционных пластмасс определяются по той же методике, что и для древесины и фанеры, поскольку их прочности тоже имеют большой разброс и на них также оказывают значительное влияние длительность нагружения и условия работы. При этом необходимо учитывать особенности этих материалов. В них нет пороков, как в древесине, но есть дефекты изготовления. Свойства их колеблются по толщине листов и особенно плит. Другие формы имеют лабораторные испытываемые образцы. Расчетные сопротивления конструкционных пластмасс, модули их упругости, сдвига, коэффициенты Пуассона и линейного расширения приведены в СНиП. Коэффициенты условий работы, учитывающие колебания влажности и температуры, приведены в СНиП.

Порядок расчета конструкций из дерева и пластмасс является таким же, как и для прочих конструкций и заключается в следующем. Определяют нормативные и расчетные нагрузки, линейно распределенные (кН/м) и сосредоточенные (кН). Затем методами строительной механики определяют опорные реакции — вертикальные R и горизонтальные Н; расчетные усилия - изгибающие моменты М, продольные N и поперечные Q силы.

Проверка напряжений нормальных и скалывающих производится по формулам строительной механики. Изгибаемые элементы проверяются по прогибам от нормальных нагрузок.