- •Раздел 1. Распространение радиоволн.

- •Глава 1. Влияние тропосферы Земли на распространение радиоволн.

- •Строение и коэффициент преломления тропосферы.

- •1.2. Поглощение радиоволн в тропосфере.

- •1.3. Рефракция радиоволн в тропосфере.

- •Глава 2. Распространение радиоволн в ионосфере земли.

- •2.1. Состав и строение ионосферы.

- •2.2. Диэлектрическая проницаемость и проводимость ионизированного газа.

- •2.3. Преломление и отражение радиоволны в ионосфере.

- •2.4. Влияние магнитного поля Земли на распространение радиоволн в ионосфере.

- •2.4.1. Гиромагнитный резонанс.

- •2.5. Распространение радиоволн в направлении под произвольным углом к постоянному магнитному полю Земли.

- •2.6. Распространение радиоволн в направлении постоянного магнитного поля Земли.

- •2.7. Распространение радиоволн в направлении перпендикулярно постоянному магнитному полю Земли.

- •2.8. Основы расчета радиолинии.

- •Раздел 2. Антенно-фидерные устройства.

- •Назначение антенн и их общая характеристика.

- •2. Основные электрические параметры антенн.

- •Глава 2. Теория симметричного вибратора

- •2.1. Введение.

- •2.2. Распределение тока и заряда на тонком вибраторе.

- •2.3. Диаграммы направленности симметричного вибратора.

- •2.4. Действующая длина симметричного вибратора.

- •2.5. Сопротивление излучения вибратора.

- •2.6. Входное сопротивление вибратора в широком диапазоне волн.

- •Глава 3. Направленное действие системы излучателей.

- •3.1. Поле идентичных излучателей, одинаково ориентированных в пространстве (теорема перемножения диаграмм направленности).

- •3.2. Поле линейной системы идентичных излучателей.

Раздел 2. Антенно-фидерные устройства.

Назначение антенн и их общая характеристика.

Любая радиотехническая установка, предназначенная для излучения или приема радиоволн, содержит антенну.

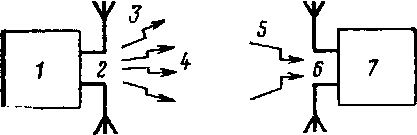

На рис. 1.1 показана простейшая структурная схема прохождения радиосигнала от передатчика до приемника. Модулированные колебания, возбуждаемые передатчиком 1, поступают в передающую антенну 2, которая после соответствующего преобразования излучает их в форме электромагнитных волн 3. Излученные волны проходят через промежуточную среду 4, и часть из них 5 достигает места расположения приемной радиостанции. В приемной антенне 6 под действием электромагнитных волн индуцируются токи высокой частоты, энергия которых используется для воздействия на радиоприемник 7.

Таким образом, передающую антенну можно определить как устройство, предназначенное для излучения электромагнитных волн. Приемной антенной называется устройство, служащее для приема электромагнитных волн с целью использования информации, переносимой этими волнами.

Рис. 1.1. Структурная схема прохождения радиосигнала от передатчика до приемника.

Антенные устройства играют в радиотехнике важную роль, так как основным отличительным признаком радио является наличие излучения или приема радиоволн. Само слово «радио» происходит от греческого слова «излучать».

Требования, предъявляемые к антенне, различны в зависимости от назначения радиостанции. Так, например, в случае работы радиовещательной станции, обслуживающей определенный район, в центре которого она расположена, передающая антенна, как правило, должна создавать равномерное излучение во все стороны, то есть должна быть не направленной в горизонтальной плоскости. С другой стороны, антенна, например, радиолокационной станции, должна концентрировать излучение в малом телесном угле, то есть должна быть остронаправленной. К приемной антенне часто предъявляется также требование направленного действия, то есть требование более эффективного, приема волн, приходящих с определенных направлений. Пространственная избирательность приемной антенны наряду с частотной избирательностью и применением специальных фильтров в радиоприемнике является действенным средством борьбы с внешними помехами, естественными и искусственными. Таким образом, наряду с требованием эффективного излучения или приема радиоволн к антенне предъявляется требование определенного распределения в пространстве потока мощности излучаемых волн.

Антенна излучает электромагнитные волны, распространение которых связано с переносом определенной мощности (или энергии). Однако для сокращения говорят, что «антенна излучает мощность», или «антенна излучает энергию». В дальнейшем мы также будем иногда употреблять эти выражения, имея в виду их условный смысл.

Антенны можно классифицировать по различным признакам. На первый взгляд может показаться удобным разделить все антенны по характеру их использования на две группы: передающие и приемные. Однако, как будет видно из дальнейшего, между свойствами передающих и приемных антенн существует вполне определенная связь, следовательно, не имеет смысла изучать эти антенны раздельно. Можно также отметить, что на многих радиостанциях, например радиолокационных, одна и та же антенна одновременно служит как для передачи, так и для приема. Поэтому основное внимание уделяется изучению теории передающих антенн. Теория приемных антенн развивается главным образом на основании рассматриваемого далее принципа взаимности. Часто принято классифицировать антенны по диапазонам волн. Для коротких и более длинных волн характерным является применение антенн из проводов сравнительно небольшого поперечного сечения (линейных проводников). Для дециметровых и более коротких волн применяются антенны, у которых токи протекают по проводящим поверхностям, имеющим большие размеры по сравнению с длиной волны. Указанные группы антенны существенно различаются как по методам их изучения, так и по конструкции.

Можно также классифицировать антенны по характеру излучающих элементов и делить их на антенны с линейными токами и антенны апертурные, излучающие через свой раскрыв — апертуру. Более подробно вопрос о классификации антенн рассматривается во введении к ч. II.

Прежде чем приступить к детальному изучению антенно-фидерных устройств, целесообразно ознакомиться в общих чертах с практическими формами и принципом устройства некоторых простейших типов антенн.

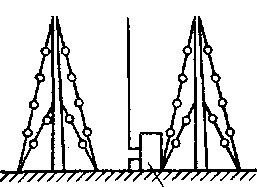

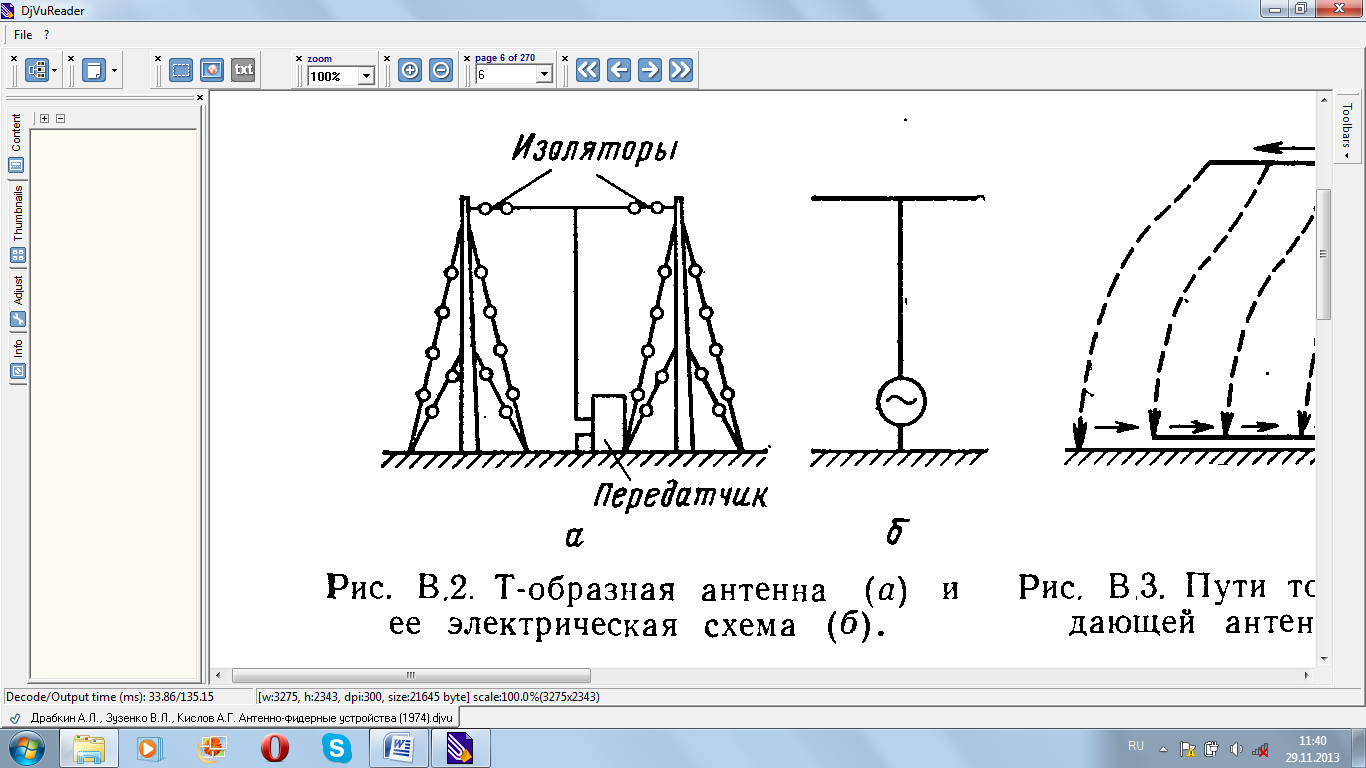

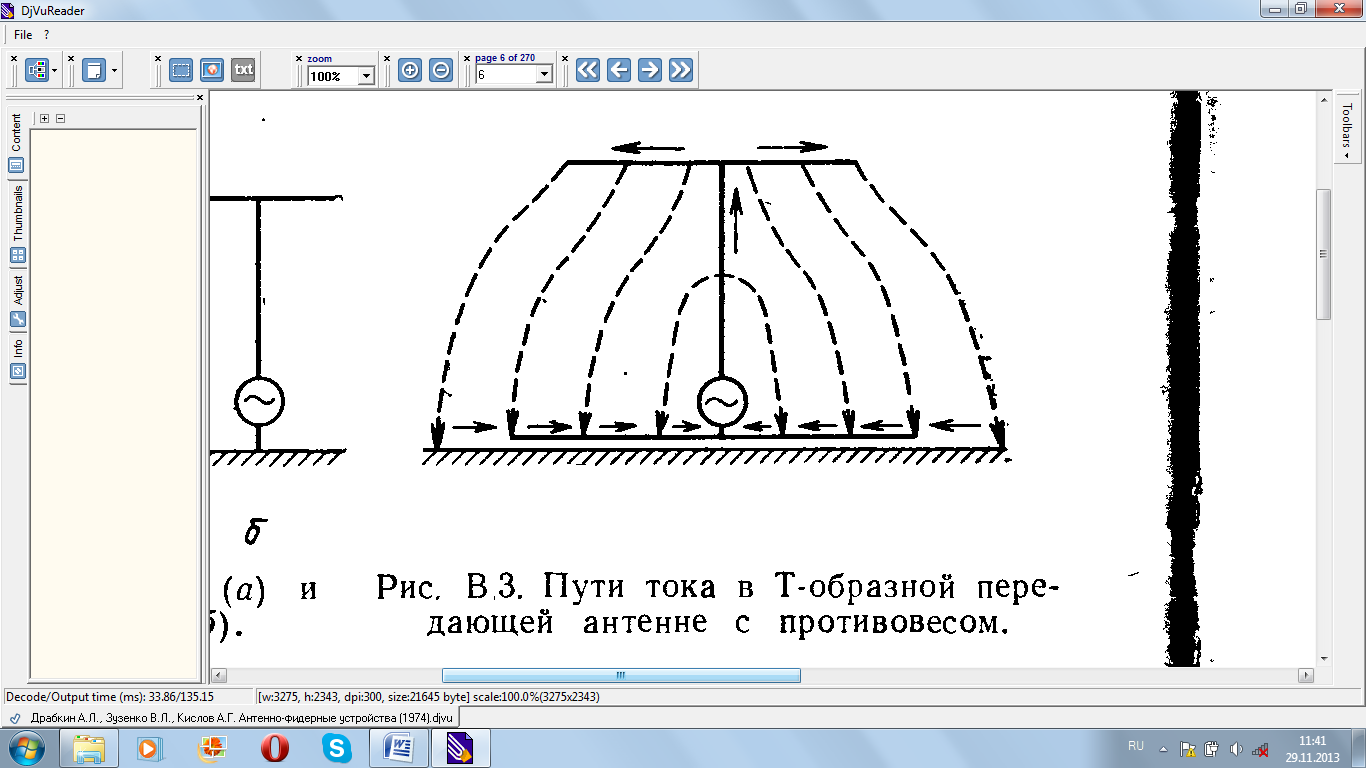

На рис. 1.2 показана Т-образная антенна и ее электрическая схема. Антенна называется Т-образной потому, что по форме своей напоминает букву Т. На рис. 1.3 показано, как замыкаются токи в антенне с противовесом в виде системы проводов в ее основании. Стрелками показано направление токов для некоторого момента времени. От источника э.д.с. в основании антенны токи проводимости идут вверх по проводу антенны и далее разветвляются в горизонтальной части антенны; они замыкаются через емкость между проводами антенны и противовесом, как показано на рисунке пунктирными линиями. Эти токи большей частью (на 60-70%) подводятся через противовес к нижнему «заземленному» за1жиму генератора, а частично замыкаются через почву. Токи антенны определенным образом связаны с возбуждаемым электромагнитным полем. На рисунке не показаны силовые линии электрического поля, относящегося к электромагнитным волнам на большом расстоянии от антенны. Излучение такой вертикальной антенны обычно максимально в горизонтальной плоскости. В пределах этой плоскости напряженность поля не зависит от направления.

Рассмотренная

антенна является примером антенны,

которая широко используется на длинных,

средних и коротких волнах. Эта антенна

относится

к группе несимметричных антенн,

характеризующихся тем, что один из ее

зажимов соединяется с заземлением или

противовесом и имеет нулевой потенциал.

относится

к группе несимметричных антенн,

характеризующихся тем, что один из ее

зажимов соединяется с заземлением или

противовесом и имеет нулевой потенциал.

Рис. 1.2. Т-образной антенна (а) и ее электрическая схема (б).

Рис. 1.3. Пути тока в Т-образной передающей антенне с противовесом.

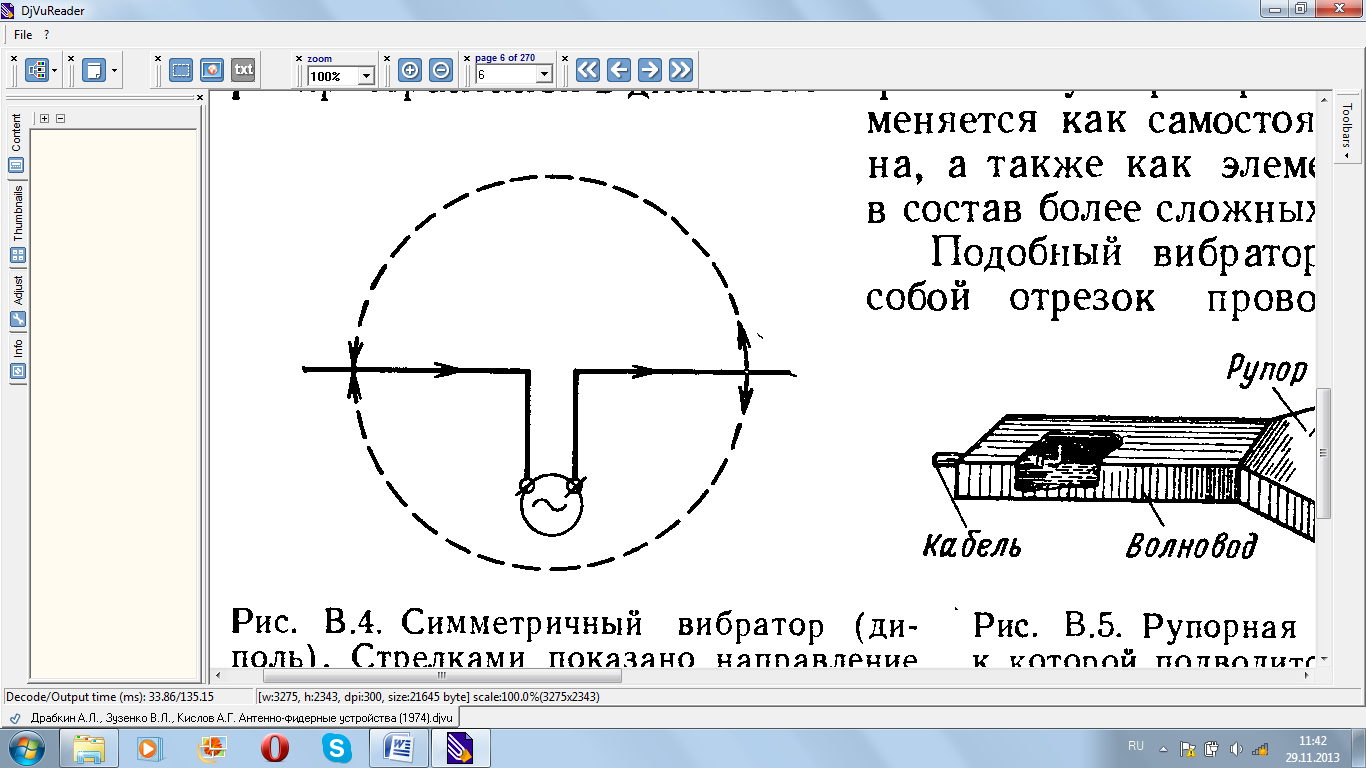

На рис. 1.4 показан пример антенны в виде симметричного вибратора, называемого иногда диполем. Эта антенна является весьма распространенной в диапазоне коротких и ультракоротких волн и применяется как самостоятельная антенна, а также как элемент, входящий в состав более сложных антенн.

Рис. 1.4. Симметричный вибратор (диполь). Стрелками показано направление токов для некоторого момента времени.

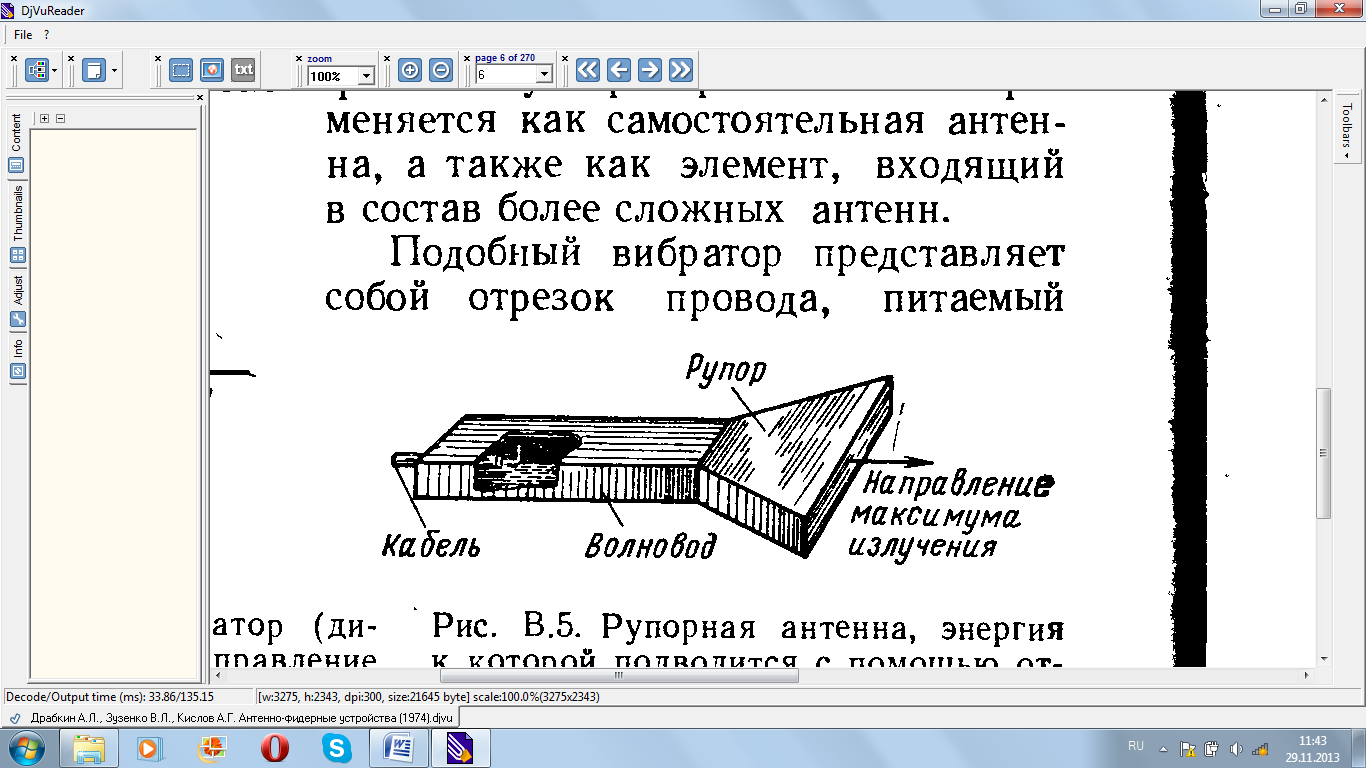

Рис. 1.5. Рупорная антенна, энергия к которой подводится с помощью отрезка волновода.

Подобный вибратор представляет собой отрезок провода, питаемый в середине от источника э.д.с. высокой частоты. Роль источника э.д.с. на рис. 1.4 играет отрезок фидерной линии, возбуждаемой соответствующим генератором. Общая длина вибратора во многих случаях берется равной приблизительно половине длины волны. Излучение полуволнового вибратора получается максимальным во всех направлениях, перпендикулярных оси вибратора.

На рис. 1.5 показана рупорная антенна, являющаяся примером антенны, используемой в диапазоне сверхвысоких частот. Энергия к антенне подводится с помощью отрезка волновода, возбуждаемого в своем начале вертикальным штырьком. Открытый конец волновода сам по себе может служить источником излучения электромагнитных волн. Применение рупора на конце волновода делает излучение более направленным. Максимум излучения обычно получается в направлении, перпендикулярном плоскости раскрыва рупора, которую называют апертурой.

Действие рупора, концентрирующего излучение, несколько напоминает действие акустического рупора. Однако в акустическом рупоре размеры малого сечения могут быть намного меньше длины звуковых волн, в то время как размеры малого сечения радиорупора должны быть соизмеримы с длиной излучаемых волн. По этой причине рупорные антенны практически широко применяются главным образом в диапазоне сверхвысоких частот. Степень направленного действия рупорной антенны определяется характером распределения амплитуд и фаз электромагнитного поля в плоскости раскрыва рупора, а также формой и размерами самого рупора. Помимо концентрации излучения волн, рупор создает также плавный переход от волновода к свободному пространству и тем самым значительно снижает отражение волн от открытого конца волновода.

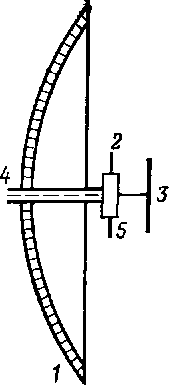

Рис. 1.6. Антенна с параболическим рефлектором.

На рис. 1.6 изображена другая антенна СВЧ, так называемая зеркальная антенна с параболическим отражателем. Такая антенна состоит из металлического отражателя 1 и облучателя, в состав которого входит вибратор 2 и контррефлектор 3. Вибратор питается коаксиальным фидером 4 через переходное симметрирующее устройство 5. Отражатель играет роль зеркала, применяемого в световых прожекторных установках. Облучатель, фазовый центр которого помещается в фокусе параболоида, возбуждает на внутренней поверхности отражателя токи, создающие в плоскости раскрыва синфазное электромагнитное поле. Этот раскрыв антенны (апертуру) можно рассматривать как источник излучения волн с максимумом вдоль оси параболоида. Степень концентрации излучения такой антенны зависит главным образом от соотношения между диаметром раскрыва зеркала и длиной волны. Подобные антенны широко применяются в диапазоне сверхвысоких частот. При этом на сантиметровых волнах вместо коаксиального фидера целесообразнее применять волновод, переходящий в облучатель в виде какой-нибудь слабонаправленной антенны, например в виде небольшого рупора.

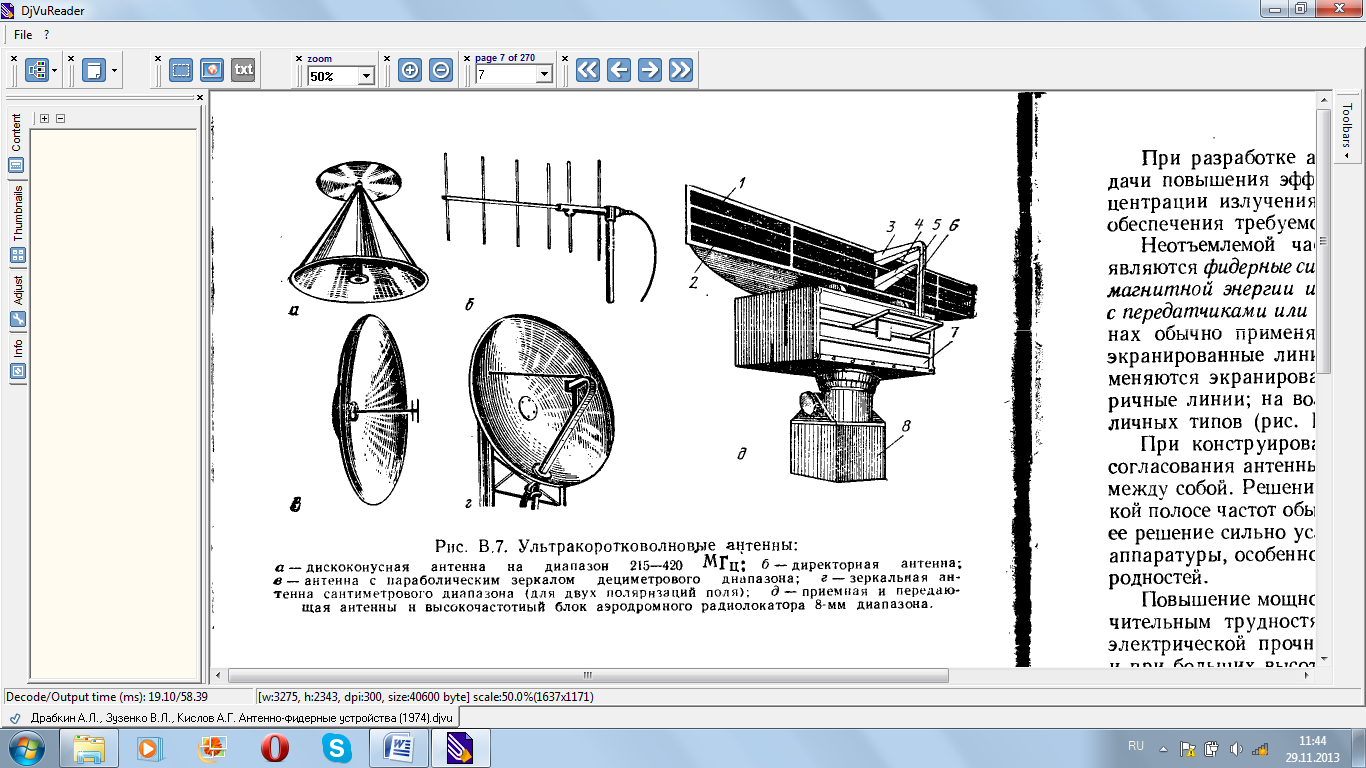

Мы рассмотрели в самых общих чертах устройство простейших типов антенн. В радиотехнической аппаратуре можно встретить как указанные, так и более сложные антенные устройства. На рис. 1.7 показан внешний вид нескольких типов антенн УКВ.

Рис. 1.7. Ультракоротковолновое антенны:

а - дискоконусная антенна на диапазон 215-420 МГц; б - директорная антенна; в - антенна с параболическим зеркалом дециметрового диапазона; г - зеркальная антенна сантиметрового диапазона (для двух поляризаций поля);

д - приемная и передающая антенны и высокочастотный блок аэродромного радиолокатора 8-мм диапазона.

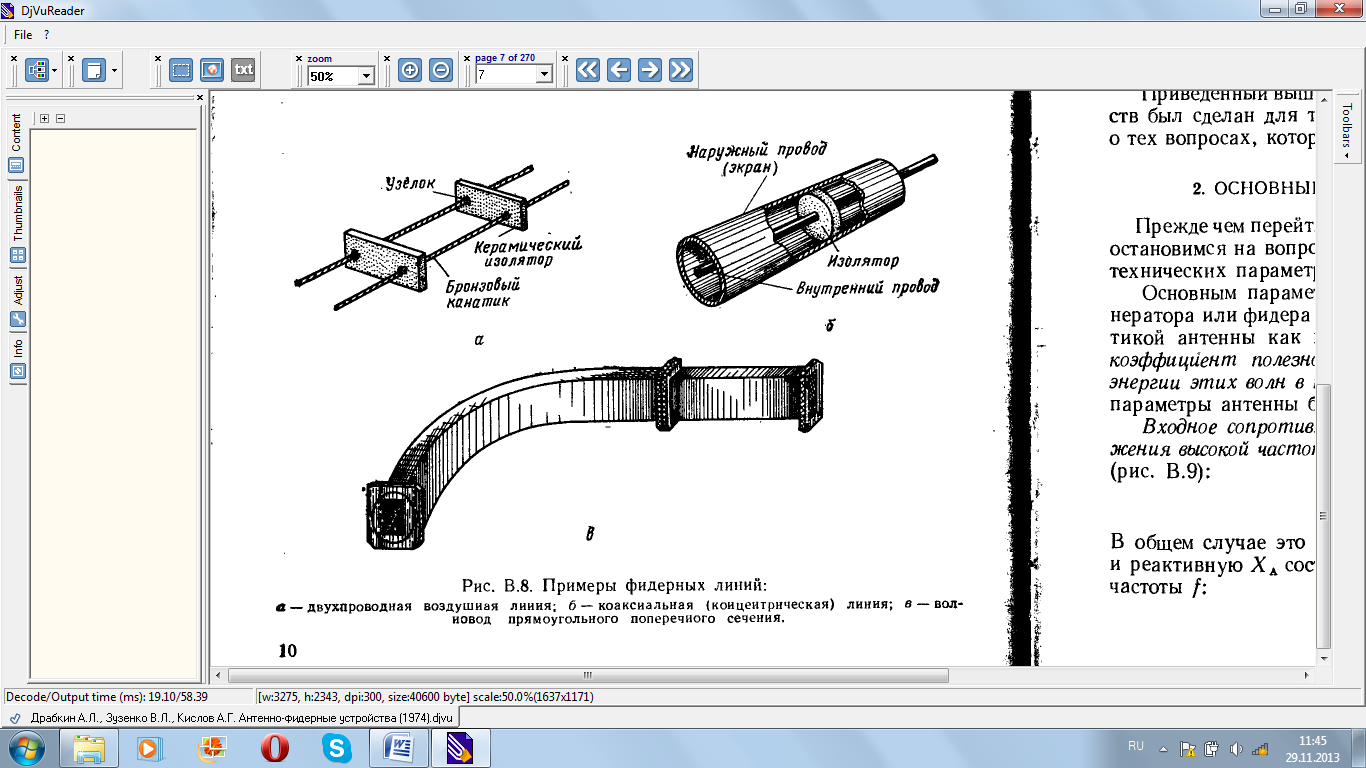

Рис. 1.8. Примеры фидерных линий:

а - двухпроводная воздушная линия; б - коаксиальная (концентрическая) линия; в - волновод прямоугольного поперечного сечения.

При разработке антенн приходится решать довольно сложные задачи повышения эффективности их работы, создания требуемой концентрации излучения в определенных направлениях в пространстве, обеспечения требуемой поляризации электромагнитного поля и т.д.

Неотъемлемой частью большинства радиотехнических устройств являются фидерные системы, предназначенные для канализации электромагнитной энергии и, в частности, служащие для соединения антенн с передатчиками или приемниками. На коротких и более длинных волнах обычно применяются открытые проволочные линии и реже - экранированные линии; на дециметровых волнах, как правило, применяются экранированные несимметричные (коаксиальные) и симметричные линии; на волнах короче 10 см используются волноводы различных типов (рис. 1.8).

При конструировании антенно-фидерных устройств встает задача согласования антенны с фидером, а также элементов фидерного тракта между собой. Решение этой задачи на фиксированной частоте или в узкой полосе частот обычно не представляет больших трудностей. Однако ее решение сильно усложняется при расширении полосы частот радиоаппаратуры, особенно в фидерных системах с большим числом неоднородностей.

Повышение мощности радиопередающих устройств приводит к значительным трудностям, возникающим при обеспечении достаточной электрической прочности фидерных трактов, в особенности на СВЧ и при больших высотах над землей (в разреженной атмосфере).

Приведенный выше очень краткий обзор антенно-фидерных устройств был сделан для того, чтобы дать некоторое общее представление о тех вопросах, которые подробнее рассматриваются далее.