- •Билет 21. Проблемы жилищного строительства в городе Москва.

- •2. Высота застройки: - не более 15 м; - не более 35 м; - более 35 м.

- •Билет 22. Увеличение территории города федерального значения Москва в 2012 году.

- •Изменения в 2012 году

- •Билет 23. Характеристика присоединяемой к городу федерального значения Москва в 2012 году территории.

- •Билет 25. Московская агломерация

Билет 25. Московская агломерация

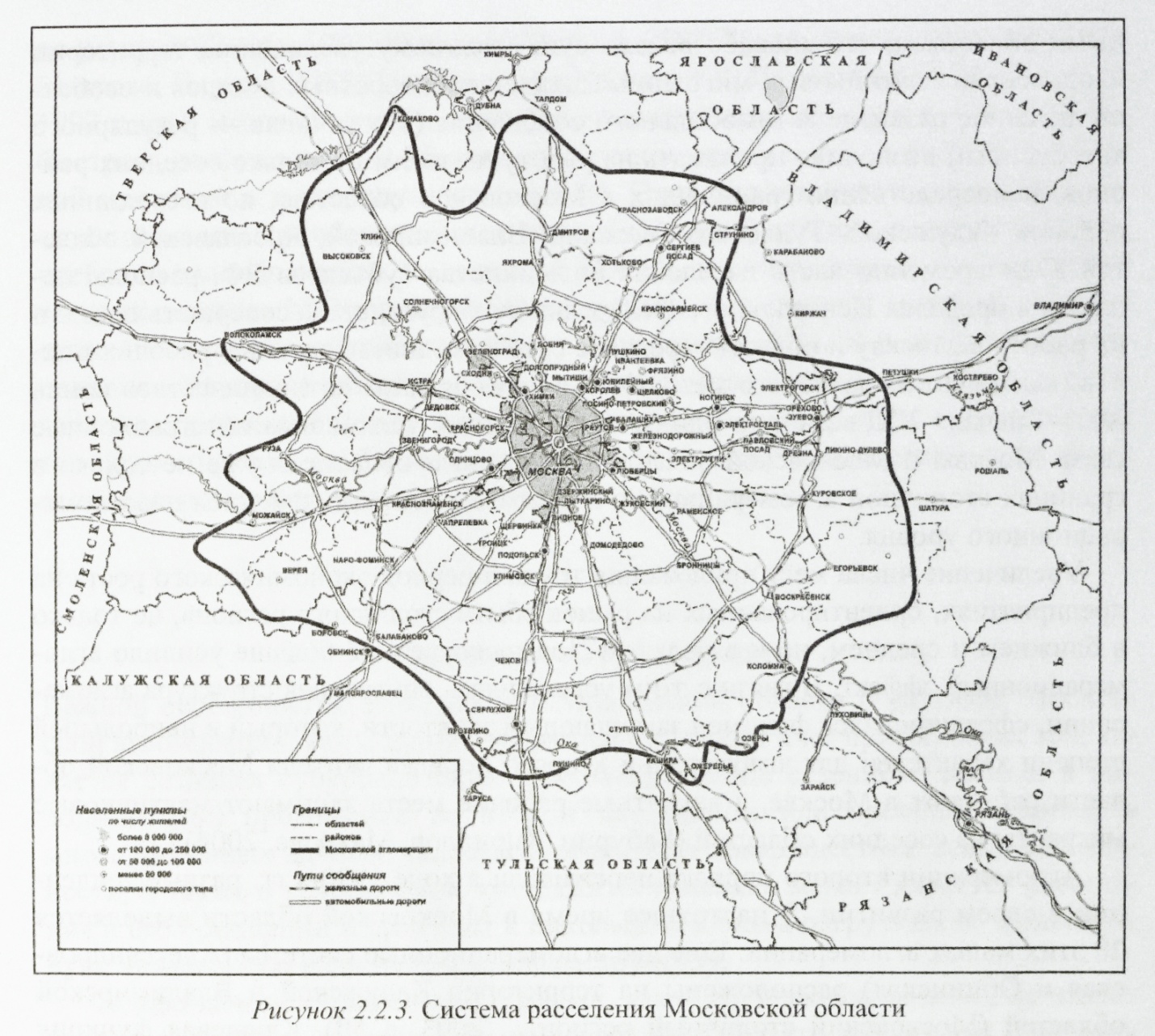

Моско́вская агломера́ция (Московский столичный регион) — агломерация (надгородское образование), включающая в себя Москву со всеми её пригородами; крупнейший в России макроэкономический регион (территориально-производственный узел) и межрегиональный центр социально-экономического развития и притяжения центральной части и всей России; одна из крупнейших городских агломераций мира (в зависимости от методов подсчета населения занимает 15-18 место [2][3][4] и основа формирующегося Центрального мегалополиса [5][6][7][8]

Особенностями этой «суперагломерации» является то, что она более чем в три раза превосходит следующую по размеру в России (Санкт-Петербургскую) агломерацию, и то, что в агломерации резко доминирует ядро, а следующие по размеру города-спутники в агломерации уступают ядру более чем в 50 раз.

В Московскую агломерацию входит более 70 городов, в том числе 14 с населением свыше 100 тыс. человек, некоторые из которых имеют агломерации второго порядка.

Население Московской агломерации в пределах двух пригородных поясов, с пригородной зоной в радиусе 70 км от МКАД (одно из наиболее распространенных понятий Московской агломерации) оценивались в размере от 14,5 до 17,4 млн человек.[6][9][10] Площадь Москвы и её пригородной зоны в радиусе 60-70 км — 13,6 тыс. кв. км.[11]

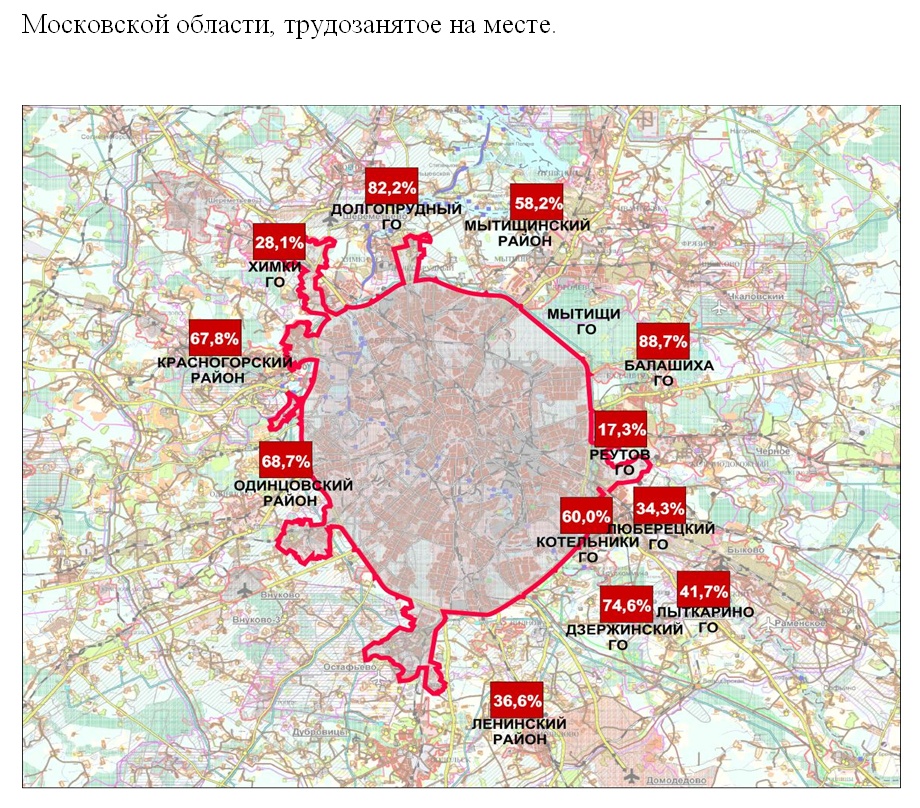

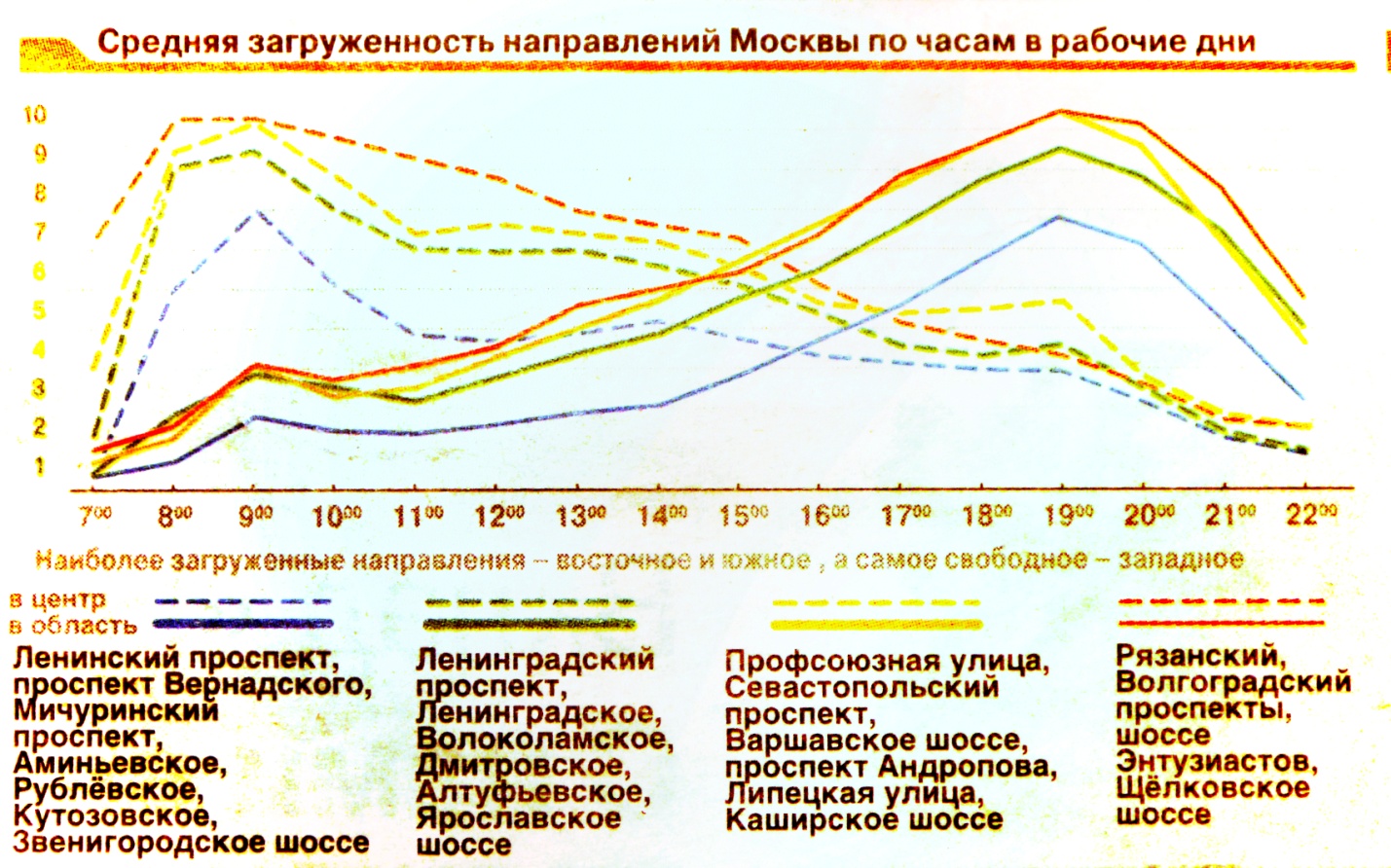

Объёмы маятниковых ежедневных поездок из пригородов в Москву и из Москвы в пригороды оценить сложно. Так пригородные поезда московского железнодорожного узла ежедневно перевозят около 1,5 млн пассажиров[12], что (при условии поездки туда и обратно) даёт свыше 700 тысяч человек, участвующих в ежедневной миграции из пригородов в Москву, из Москвы в пригороды и по территории самой Москвы или самой Московской области. Губернатор Московской области в 2012 году оценивал объём ежедневных трудовых поездок жителей области в Москву (всеми видами транспорта) в размере 830 тысяч человек[13]. Сообщение на общественном и личном транспорте отличается колоссальной загруженностью — так, в часы пик многочасовые пробки на автомагистралях на въездах утром и выездах вечером достигают иногда нескольких километров, а интервал движения пригородных электропоездов в Московском узле составляет 4-6 минут[12].

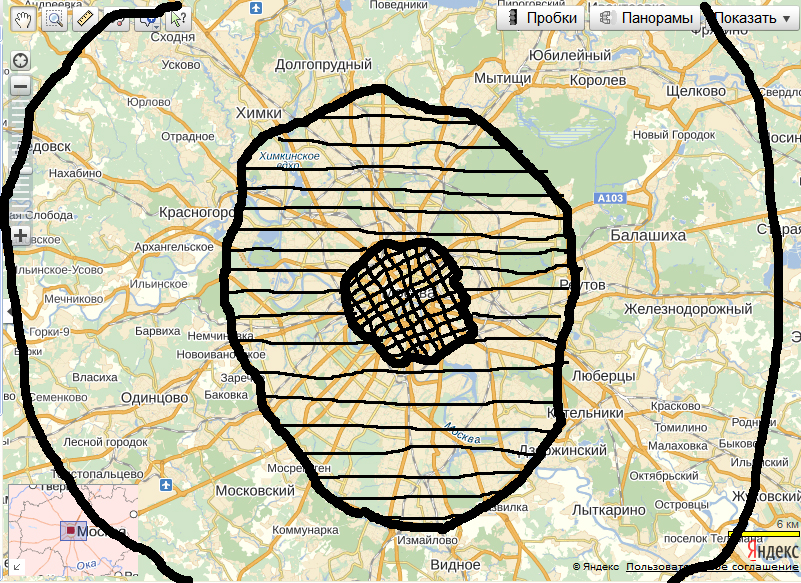

В Московскую агломерацию в узком масштабе входят непосредственно примыкающие к границе Москвы города (часть из них — областного подчинения). Это так называемый ближний пояс спутниковых городов.[21]

В настоящее время под Московской агломерацией в более широком масштабе подразумевается не только Москва с непосредственно примыкающими к ней населёнными пунктами, а Москва с двумя пригородными поясами и вся Московская область (столичный регион) с третьим поясом

В первый (ближний) пригородный пояс, по мнению В. Г. Глушковой, входят города-спутники Москвы, расположенные на расстоянии до 10-15 км от МКАД: Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Балашиха, Реутов, Люберцы, Видное, Одинцово, Красногорск, Зеленоград (формально являющийся частью Москвы) К понятию ближнего пояса пригородов близко понятие ЛПЗП (Лесопарковый защитный пояс Москвы, который вместе с находившимися на его территории поселками и городами официально входил в состав Москвы с 1960 по 1961 год)[24]. В ЛПЗП Москвы не были включены города Королёв (Калининград) и Железнодорожный.

По этим критериям список городов ближнего пояса может быть детализирован и включает следующие города:Одинцово Красногорск Химки Долгопрудный Лобня Мытищи Королёв Юбилейный Балашиха Реутов Железнодорожный Люберцы Котельники Дзержинский Лыткарино Видное Московский а также посёлки городского типа и сельские населённые пункты непосредственно окружающих Москву районов Московской области.

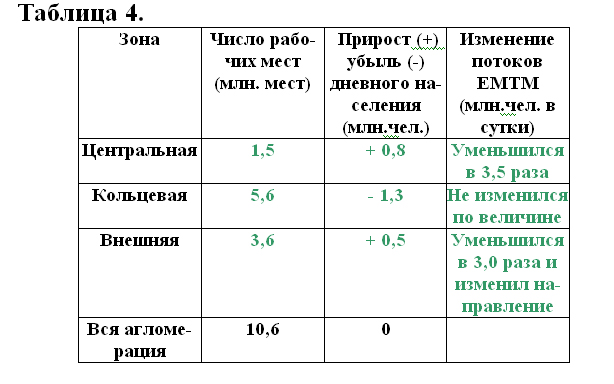

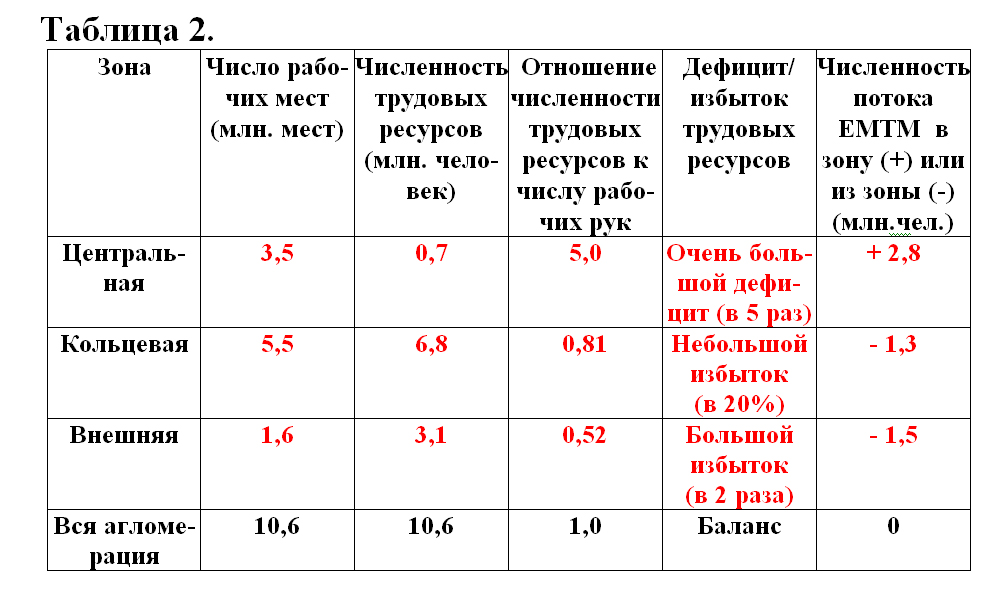

Билет 26. Тенденции расселения и ежедневная маятниковая трудовая миграция в Московской агломерации.

Билет 27. Общая схема развития крупных городов.

Билет

28. Прогнозируемое нерегулируемое

развитие города Москва.

Билет

28. Прогнозируемое нерегулируемое

развитие города Москва.

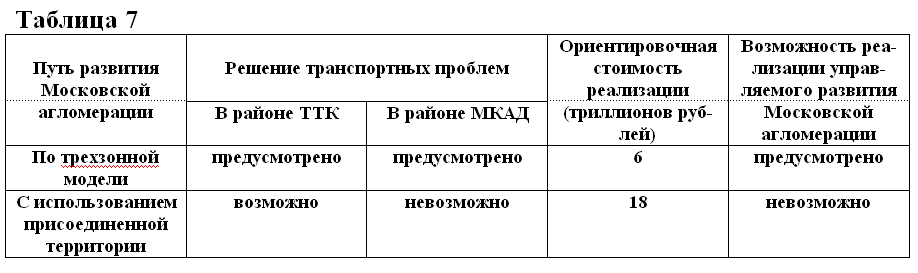

Билет 29. Пути минимизации негативных последствий нерегулируемого развития Московской агломерации.

ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ (от лат. agglomero - присоединяю, накапливаю, нагромождаю). Компактная пространственная группировка поселений (гл. обр. городских), объединённых многообразными интенсивными связями (производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в сложную многокомпонентную динамич. систему. Как целостное терр. социально-экон. образование Г. а. возникает на базе функционального и пространственного развития крупного города-ядра (или неск. городов-ядер). Выделяются моноцентрические (одноцентровые) Г. а. с одним городом-ядром, к-рый подчиняет своему воздействию все остальные поселения, расположенные в его пригородной зоне (или в т. н. внешней, периферийной, зоне Г. а.- пригороды, города-спутники и т. п.), и намного превосходит их по своему размеру и экономич. потенциалу; полицентрические (многоценгровые) Г. а., имеющие неск. взаимосвязанных городов-центров (см. Конурбация). Пригородная (периферийная) зона Г. а. служит по отношению к центральному городу-ядру многообразным дополнением и резервом развития, в полицентрич. Г. а. представляет собой совокупность пригородных зон городов-ядер.

Г. а. отличаются высокой степенью терр. концентрации производит. сил, в первую очередь пром-сти, инфраструктурных объектов, науч. и уч. учреждений, а также высокой плотностью нас.; оказывают сильное преобразующее влияние на окружающую терр., видоизменяя её экон. структуру и социальные аспекты жизни нас.; характеризуются высокой степенью комплексности х-ва и взаимосвязанности расселения населения. Указанные черты Г. а. обусловливают специфику их развития как многофункциональных центров нац. (общегос.) значения со специализацией на наиболее сложных, наукоёмких отраслях народного хозяйства.

Г. а. можно рассматривать одновременно как подсистему нар.-хоз. системы размещения произ-ва и соответств. системы расселения. Г. а. (вместе с крупными городами ешё не ставшими ядрами Г. а.) и соединяющие их магистрали (полимагистрали) составляют опорный каркас расселения. При этом Г. а. - наиболее активные, динамичные звенья этой системы.

Формирование Г. а. является результатом объективных процессов экон. и социального развития, в частности процесса углубления терр. разделения труда; способствует более полному использованию выгод экономико-геогр. положения и предпосылок роста крупного города вместе с окружающим его ареалом. Экон. предпосылкой относительно быстрого развития Г. а. являются преимущества, присущие данной форме размещения произ-ва и расселения нас. (вызывающие т. н. эффект ближних связей, или агломерационный эффект): высокая степень концентрации и диверсификации произ-ва; концентрация квалифицир. кадров, тесная связь произ-ва с наукой и учебными центрами; максимально эффективное использование производств, и социальной инфраструктуры.

Нерегулируемое развитие Г. а. ведёт к ряду негативных последствий: загрязнению окружающей среды, перегрузке транспорта, острому дефициту водных ресурсов и др. В капиталистич. странах неупорядоченное гипертрофированное развитие ряда Г. а. достигло критич. состояния (см. Гиперурбанизация). В промышленно развитых капиталистич. гос-вах рост большинства крупных Г. а. осуществляется гл. обр. за счёт разрастания их пригородных зон (см. Субурбанизация); в нек-рых р-нах срастание значит. числа соседних Г. а. приводит к образованию мегалополисов. Плановое ведение х-ва при социализме создаёт предпосылки управления ростом Г. а., ослабления присущих им негативных свойств, более полного использования заключённого в них экон. потенциала. В СССР политика управления развитием Г. а. включает меры целенаправленного планирования выполняемых ими народнохозяйственных функций и их масштабов, большое значение придаётся также градостроительным и планировочным методам.